生计满意度、社会融合与移民社区治理研究

郝紫含,史俊宏

(1.内蒙古财经大学 商务学院, 内蒙古 呼和浩特 010070 ;2. 内蒙古财经大学经济学院,内蒙古 呼和浩特 010070)

一、引言

边疆少数民族牧区生态移民从一个长期生存的地区搬迁到一个非常陌生的移民安置区,该推进过程迫使生态移民家庭及个体面临诸多不确定性,在适应社会和文化变迁方面也存在着潜在的风险。这就要求移民个体或者家庭必须调整或者重建自己的人际关系网络,而这将是一个漫长、复杂和代价较大的适应过程。且在这一过程中,他们会受到来自移民安置区的制度、管理以及人际关系的感知等方面的影响,有可能会迫使生态移民个体或者家庭受到不同程度和形式的社会排斥、降低他们对移民安置区的认同感、增加精神上的孤独感。

近年来,学术界对生态移民重点从三个方面进行了深入研究。一是易地扶贫搬迁政策的实施促进了移民可持续发展。生态移民政策在民族地区城镇化推进、产业发展、牧民收入提高等方面充当重要角色,能够有效促进农牧民生计资本禀赋的增强[1],改善了贫困人口的生计条件[2,3],获得更多的基础设施和公共服务的供给[4]。二是易地扶贫搬迁给移民带来了诸多不确定性与困境。移民后续产业发展呈现出不可持续性[5],生计空间的改变造成了空间困境(移民安置空间、生计空间、社会支持空间、社会接纳空间)[6]、社会适应性问题(经济生产、文化融入、社会文化适应、心理适应、文化冲突)[7-9]。最后,学者们从移民的能力建设、社会保障的强化、社区公共服务提供以及产业选择等方面提出了相应的政策建议,如调整移民社区由输血型向造血型转型[10]、制定合理的补偿机制、建设特色优势产业集聚区[11]以及移民就业能力提升[12-13]。

已有研究对易地扶贫搬迁农牧户的生计转型进行了深入的研究,其中也不乏对移民的生计满意度、融合度以及社区治理方面的研究,但是将三者结合研究较为少见。本文以边疆少数民族牧区320户生态移民为研究对象,从生态移民对其生计满意度的评价以及经济融合度、社会适应性、社会参与度以及重迁意愿方面的社会融合度评价生态移民在安置区的总体社会适应状况,并从移民社区治理层面提出如何才能提高生态移民在安置地区的满意度和社会融合度,同时能够降低生态移民社会适应和文化变迁风险以及漫长而复杂的持续时间。本研究旨在为当前制定和实施易地扶贫安置区安置政策以便实现移民顺利转型和可持续发展提供微观层面的理论依据。

二、生态移民生计满意度

(一)生计满意度测度

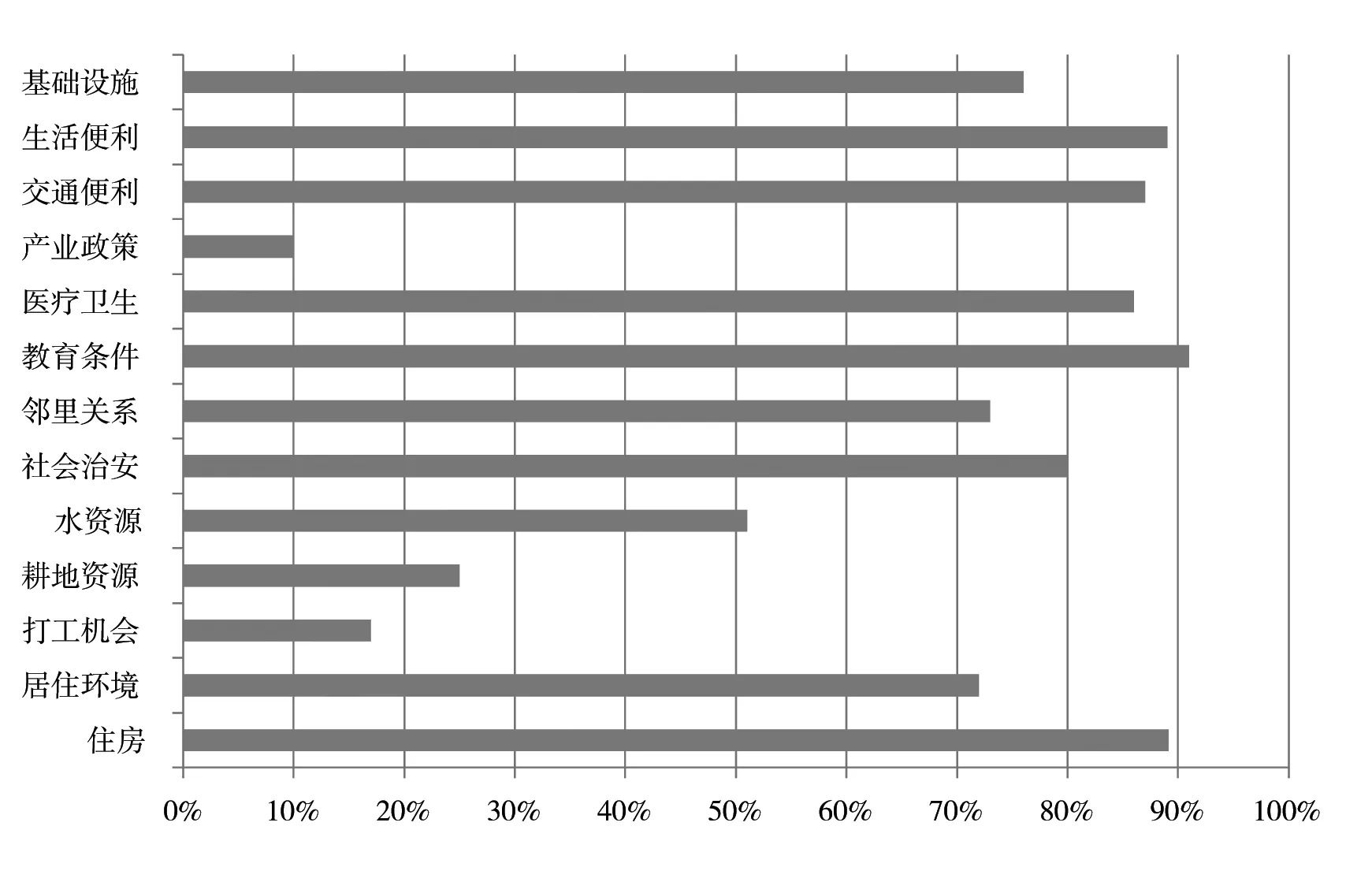

生计满意度是从总体上考察生态移民对其在移民安置区生活总体状况的认知,也能够利用此项分析结果判断出生态移民的主观福祉。本研究结果显示,68.49%的被访问者表示对生态移民安置区中的生活状况表示满意。图1统计描述了生态移民对安置区各项满意度的评价,各项满意度评价的报告人数比例均比较高,如教育条件、住房、生活便利度、交通便利度、基础设施、社会治安以及居住环境和邻里关系等。但是,生态移民对打工机会、产业政策、耕地资源以及水资源等项目评价满意的比例比较低,而这些指标也直接制约着移民顺利实现生计转型。

图1 生态移民对移民安置区各项满意度评价百分比数据来源:牧区生态移民入户调查.

(二) 生计满意度影响因素分析

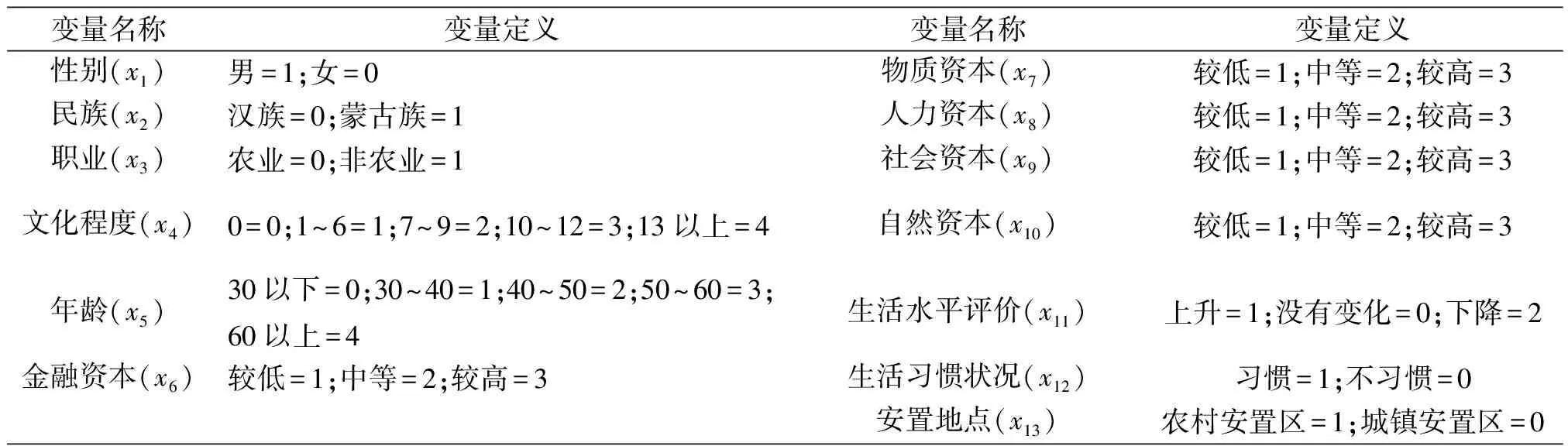

1.变量选择

本研究将生态移民的搬迁满意度作为因变量。生态移民的搬迁满意度这一变量主要根据生态移民的主观评价来测度,利用这样的测度方式,本研究能够将生态移民的搬迁满意度的主观变量易于量化,而且能够在调查过程中促使被调查对象更容易理解和答复。基于已有研究的理论和实证研究成果,并考虑本研究调查研究地区的实际状况,本研究选用三个方面的指标来研究影响生态移民搬迁满意度的因素。一是搬迁农牧民的个体特征,如年龄、性别、教育年限和职业状况等。二是生态移民家庭特征,如五种生计资本,即物质资本、自然资本、人力资本、金融资本和社会资本。三是生态移民的感知,包括生活水平的变化和生活习惯性。

表1 分析变量定义及统计特征描述

数据来源:牧区生态移民入户调查.

2.模型选择

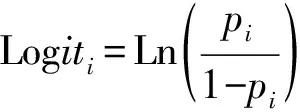

本研究选择Logistic回归模型对生态移民搬迁满意度的影响因素进行多因素分析,Logistic回归模型是针对二分类或者多分类的被解释变量所建立的一种回归模型,被解释变量可以选择定量数据和定性数据。

本文选取的Logistic回归模型形式为:

3.实证结果分析

对Logistic回归模型的运行,本研究应用STATA11.0对320户有效样本的数据进行了二项Logistic模型回归检验。

表2 生态移民搬迁满意度影响因素的Logistic模型估计结果

注:***、**、*分别表示显著性水平为1%、5%、10%.

研究结果显示,性别、金融资本、人力资本、物质资本、社会资本、生活水平评价和生活习惯性对生态移民搬迁满意度具有显著的影响。一是个体特征对生态移民搬迁满意度影响,男性搬迁者的满意度要比女性的满意度要高,并且该项在10%的水平上具有显著性。原因可能是男性生态移民在安置地区比较容易得到较为合适的非农就业机会,例如他们可以找到建筑工地、煤矿、货车司机以及其他比较需要体力的工作岗位,而女性移民主要是在餐馆、家政等较为轻快的工作岗位,但是,餐饮和家政业在边疆少数民族地区,尤其在产业发展和城镇化推进比较缓慢的地区,这些产业的吸纳劳动力,特别是对农牧民的就业吸纳能力相当低。二是家庭特征对生态移民搬迁满意度影响,除了自然资本外,其余资本如金融资本、人力资本、物质资本、社会资本均对生态移民搬迁满意度具有显著影响。其中,金融资本影响程度最大,而且在1%的水平上具有显著性。金融资本的获取是生态移民能否实现持续稳定迁移的前提条件,否则生态移民会出现重迁和返迁的选择行为。其次,物质资本和社会资本均在5%的显著水平上对生态移民搬迁满意度具有显著的正向影响。通常较高的人力资本和社会资本水平能够促使生态移民在生计转型下寻找到更多的就业机会以及获得社会地位。最后,物质资本在10%的显著水平上对生态移民的搬迁满意度产生影响,物质资本中的住房能为生态移民稳定提供重要的物质保障,而其家庭使用的家电等耐用消费品是其生活便利性和生活水平提高的主要表现。三是生活水平评价和生活习惯对生态移民搬迁满意度影响,生态移民对自己的生活水平的评价越高,他们对现今的搬迁满意度则越高,并且在1%的水平上显著影响。另外,生态移民能否逐渐适应移民安置社区的生活,即若对安置区的生活已经习惯了,那么他们对自己的搬迁满意度则不断提高,并且这一变化在10%的水平上显著。

三、生态移民社会融合度

生态移民社会融合是一个多维度概念。从流动人口的适应性角度考察,社会融合实际上是再社会化过程。从不同角度来讲,社会融合可以分为经济融合、文化适应、社会适应、结构融合和身份认同五个方面的维度,社会融合总是处在从适应到区隔融合再到融合这三个阶段中的每一点上[14]。生态移民的社会融合是一个通过减少多种排斥、逐渐融入移民安置区经济社会的演变过程,主要是指生态移民在移民安置区的安居乐业,与当地政府、社会组织及社区居民相互交往、构建相互信任关系,并逐渐融为一体的过程。

(一)经济融合

经济融合是实现生态移民进一步融入移民安置区的重要保障和基础条件,其反映了生态移民的就业状况和经济适应能力,主要可以通过职业阶层以及收入消费状况来评价其经济的融合程度。

从职业阶层来看,57.49%的生态移民处于无业状态,其中,40岁以下的比例为26.47%、40-50岁之间的为20.38%、50-60岁之间的为48.32%。移民生计转型过程中以临时打工为主,其中,25.6%移民从事无技术临时性打工。

从收入结构来看,搬迁前养殖业收入比例为77.13%,其次为转移性收入,然后为非农收入、种植业收入和财产性收入等,生态移民搬迁前的生计来源比较单一,仅仅依赖于养殖业生计模式,特别是从事干旱风险冲击下的草原畜牧业。而搬迁以后,生态移民的生计来源的变动比较大,其中,首当其冲的是转移性收入,占到总收入的49.40%,这一项收入主要来源于国家和地方政府对草场生态环境保护给予牧民的补贴,其次是非农收入,占到总收入的33.75%,而这一项收入在移民搬迁前仅为7.84%,然后为种植业收入和财产性收入。与搬迁前相比,搬迁后的生计来源更加多样化。

考察生态移民对其生活满意度的评价,即“与搬迁前相比,您的生活水平有什么变化?”,生态移民报告其生活水平上升很多、略有上升、没有变化、略有下降和下降很多的比例分别为20.5%、24.6%、18.4%、30.7%和5.8%。

(二)生活适应性

在调查研究过程中,以“您在这里的生活是否习惯?具体表现在哪些方面?”为主要问题,考察生态移民搬迁后到调查研究期间的生活适应性问题。统计结果显示,60.35%的生态移民对移民安置区的生活还算习惯。通过深入访谈,很多生态移民也讲出了他们的问题,如“花钱的地方比较多,现在一出门就得花钱”“都不习惯,只喜欢在牧区的生活”“在牧区那里的生活已经形成习惯了,来这里有点不习惯”“城里的居住环境都不习惯,现在身体不如以前好了”“这里的人比较不好相处,人情味没有了”。

(三)移民社会参与

社会参与指标反映的是生态移民在迁入地参与社会活动以及与其他人之间的相互交往情况。本文主要从移民遇到经济困难时获得帮助的途径、移民社区活动开展情况、移民参加社区活动情况以及移民社会交往四个方面来对社会参与度进行评价。

首先,从移民搬迁前后获得帮助及其途径分析。询问 “搬迁前,当您家遇到经济困难时您是否获得帮助,主要从哪里获得帮助?”“搬迁后,当您家遇到经济困难时您是否获得帮助,主要从哪里获得帮助?”问题后的统计结果显示,搬迁前后分别有96.3%、87.2%的生态移民反映当其经济生活中遇到困难后曾经获得过帮助。移民搬迁前后获得帮助的途径结构差异非常显著,其中,搬迁前主要以邻居为主,其次为亲戚、村、乡干部以及朋友。搬迁后,生态移民主要以亲戚为主要获得帮助途径,其次为朋友,邻居、同事和同学以及村、乡干部获得帮助比例均比较少。

其次,从移民搬迁后参加社区活动情况分析,移民社区自发组织社区活动的次数相对比较少,有65.31%的被访问者反映偶尔会有组织,但是,从不组织的比例也比较高,达到了28.31%。当被问及“您是否经常参加本社区(村)组织的集体活动”的时候,有44.71%的被访问者回答从不参加,39.52%的被访问者回答偶尔参加,15.77%的报告经常参加,参加社区集体活动的比例相对比较少。

最后,从移民搬迁后社会交往情况分析,生态移民在移民安置区主要以本家人或亲戚为主,其次为邻居,比例分别为53.44%和29.06%,有55.95%的生态移民认为现在比搬迁前更难打交道。

(四)移民重迁意愿

心理融合反映了生态移民在移民安置区的归属感,是社会融合的最高层次。若生态移民在心理和感情上对移民安置区没有产生认同感和归属感,即便其在经济融合和社会参与方面的程度比较高,也不能证明其已经融入了移民安置区。本文设计了三个问题对移民重新迁移选择行为进行了统计分析。首先,本项目设计了“你有没有在移民安置区定居的想法?”这一问题来反映生态移民是否有意愿在生态移民安置区持续稳定安居乐业。统计结果显示,37.51%的生态移民选择有意愿持续居住在移民安置区,33.25%的生态移民处于一种矛盾的状态,并没有想好,而有29.24%的生态移民明确表示“今后不准备一直待在这里”。其次,本项目设计了“重新迁移意愿”,在那些没有想好和明确选择不长期居住在安置区的样本中进行了统计分析,统计分析结果显示,选择愿意重新迁移的生态移民比例达到47.6%。最后,在考察生态移民选择迁移方向时,85.23%的生态移民选择愿意重新返迁到原来的牧区继续从事畜牧业。

四、社会资本、社会融合与移民社区治理机理分析

如何才能提高生态移民在安置地区的满意度和社会融合度?这是一项复杂的系统工程,而并非仅仅依赖于收入。社会网络是一种个体和群体在进行交互交流时所形成的一种社会关系体系[15]。人们相互建构的社会网络是物质交流活动的运送渠道、信息网络、文化互通和经验交流的桥梁以及感情维系和人际关系的纽带。边疆牧区生态移民政策改变了牧区农牧民的生计方式,由简单、非频繁的人际交往逐渐向复杂和频繁的社会交际的过渡。因此,农牧民搬迁工程产生的地理空间转变,引起了移民原有社会网络不同程度的打破,使得搬迁农牧民需要在移民安置区重新构建社会网络[16]。

社会网络理论研究表明,家庭及个体的社会资本禀赋是其职业获取的重要影响因素。基于社会结构和社会行动整合的视角,在坚持社会资本有助于社会行动的基础上,行动者在行动中能够获得和利用的嵌入在社会网络中的资源即为社会资本[17]。从这个意义上来说,生态移民的社会资本是其在社会关系中存在的、现实的或者潜在的社会资源,是一种能够嵌入到社会结构中的资源,而这些资源的取得和利用决定于行动者的主观能动性,只有当个体认知到社会资源的存在,并且意识到当他们拥有或者能够获得资源的时候,他们才可以将资源资本化[18]。

增强边疆少数民族牧区生态移民的社会资本禀赋是促进生态移民家庭及个体逐渐融入安置社区的重要保障。社会融合是个体之间、群体之间或者不同文化间的相互配合和适应的过程[19]。搬迁农牧民在一个新的生存地区需要一个再社会化的过程,在这个过程中,搬迁农牧民之间以及与原居住居民之间的社会交往正好是一个潜移默化并且行之有效的再社会化的方式。在这个适应过程中,生态移民可以建立新的社会网络关系,通过碰撞、磨合、认同、归属感的获取、情感满足等最终实现移民在安置区的社会融合[20]。

那么生态移民不断实现新的生计环境下的社会融合是如何推进的?通常,市场是以价格为导向在自由交易过程中追逐利润的个人活动,从而能够促使私人产品的生产和消费达到社会最优的组织。国家通过合法的力量解决市场失灵,如提供公共产品、降低市场交易成本。然而,现实市场中信息不充分会造成市场和政府双双失灵,往往还会产生机会主义或者道德风险。在相互影响密切以至于每一个人都能准确预测其他人行为的群体中,道德风险事件会更少一些。我们可以把这类在相互影响密切的基础上通过相互信任联系起来的群体定义为社区。社区制度在适应经济需求变化方面是足够灵活的,以至于能成为现代经济发展的制度基础,而真正的危险是低估社区的调整能力而导致政府组织替代社区功能的企图,进而可能产生比社区更为严重的政府失灵现象[21]。政府政策设计和实施(包括缓解贫困的政策)中的失败部分是信息和交易成本问题造成的。重新调整政府的治理结构,并使之有利于分权或把权利转移到地方层次往往能够创造重要的激励。因为这样就能够把决策的权利交给那些具有本地信息进行决策的人,而这些信息往往是外部人(比如中央政府和自治区政府)所缺乏的。当政府机构缺乏足够的信息,而私人市场又没有足够的能力解决这些信息不完全或合同难以实施的问题的时候,一个当地的社区组织,如果它有稳定的成员,并能够在成员之间有效地传递私人信息,那么就有潜力提供比政府或市场更有效率的协调作用[22]。把权利下放到地方社区往往会给决策和实施带来一些责任,并为改善缓解贫困计划的质量和成本有效性提供激励。利用当地的信息,人们往往可以确定提供公共服务更加便宜的方式。《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中明确提出,坚持系统治理,加强党委领导,发挥政府主导作用,鼓励和支持社会各方面参与,实现政府治理和社会自我调节、居民自治良性互动。适合由社会组织提供的公共服务和解决的事项,交由社会组织承担。支持和发展志愿服务组织重点培育和优先发展行业协会商会类、科技类、公益慈善类、城乡社区服务类社会组织。

五、建立旨在提升移民社会资本水平的社区政策建议

(一)需要高度重视对传统文化的保护

风俗习惯是人类世代沿袭和传承的社会行为方式,这是在群体日常生活中逐步形成并且需要共同遵守的规范和习惯[23]。边疆少数民族牧区转移出来的农牧民,许多都信奉着传统的草原文化,遵循草原文化习俗。牧民与农民在风俗文化方面体现出很多差异:例如待人接物、吃穿住行、婚丧嫁娶、宗教活动以及信仰等,因历史沿革和地域的独特性,形成各自鲜明的特色,对待风俗习惯的差异或者日常活动的不同,移民主体存在两种反应:新文化适应主义和原有文化中心主义[24]。内蒙古移民搬迁工程大多数是在少数民族(主要以蒙古族为主)聚集区开展,这些地区的农牧民长期以来形成了优良的少数民族文化,随着移民搬迁工程的开展,不能将移民的传统文化遗弃,否则将影响移民社区的和谐、稳定。联合国教科文组织在《世界文化多样性宣言》中指出:文化多样性是交流、革新和创作的源泉,对人类来讲,就像生物多样性对维持生物平衡那样必不可少。因此,文化多样性是人类共同的遗产,需要从当代人和子孙后代的利益考量给予承认和肯定。所以,想要实现各民族经济、社会和文化的共同繁荣的目的,我们需要利用特殊的保护措施。当前我国边疆少数民族牧区实施的生态移民政策,将大量的农牧民迁移到城镇地区,脱离了以往赖以生存的草原牧区,但是,他们长期以来形成的蒙古族游牧文化等优良的传统文化仍然需要得到保护。调查研究发现,很多生态移民安置地区的搬迁农牧民,他们仍然按照草原牧区已有的传统习俗自发或者组织各种传统的活动,例如祭敖包等。因此,在生态移民安置社区中,我们更应该重视类似于这样的传统文化的传承和保护,提高牧区生态移民的社会融合度,实现稳定转型。

(二)建立和谐的移民社区

对内蒙古部分移民安置社区调查研究结果显示,当前移民社区管理出现了不同程度的多头管理、无政府部门管理以及管理不到位等现象。移民家庭在生产生活转型过程中总会面临许多新问题、新情况,这样,需要建立和完善社区或者村管理和服务机构相应的职能体系。将移民事务管理和服务相结合,及时解决移民群众的合理诉求,努力将移民社区建设成多民族团结与和谐的安置区。尽快解决多头管理和无人服务的移民社区管理现象,将移民有关的户籍、社会保障、就业服务以及其他社区事务统一纳入到当地农村或者城镇安置地区服务体系中。

(三)完善生态移民获得多元化帮助的社会支持体系

社会支持来源于社会成员所获得的多种资源的援助,例如情感、货币和友谊等。生态移民可以利用其所获得的有效的社会支持,帮助其推进社会融合的速度。当前,生态移民的社会支持多源于政府和亲缘关系,而这些对于正处于生计转型期的生态移民来说,没有办法满足其顺利实现转型,导致生态移民在其生计转型过程中困境重重,这就需要建立政府的生态移民政策措施和其他社会团体等多种形式的社会支持体系[20]。社会支持体系是个体从其所拥有的社会关系当中获取的精神和物质方面的支持,社会支持起到压力和身心健康之间关系的调节作用。作为一种社会保护机制,社会支持的功能作用表现在两个方面,即心理健康的影响和缓冲作用。诸如习俗等社会关系的社会支持网络将有利于生态移民在新的生计环境下适应能力的提升,并且能够对他们的搬迁适应心理压力的缓解起到一定的作用[25]。

(四)注重增强生态移民的主动参与意识

生态移民在搬迁之后,他们原有的生计资本禀赋结构发生了变化,进而影响到其生计模式和策略的重新选择和构建。在此适应过程中,其贫困脆弱性程度相对比较高,而且社会的融入度比较低,面临着诸多生计不确定性。因此,在今后的生态移民实践过程中,需要重视生态移民的主导参与意识,继续维持多元化的生计资本配置方式,拉动社会力量参与到生态移民的社会参与度、社会融合度以及情感调适当中,构建生态移民的社会融入长效机制,不断增加生态移民的生计资本存量,才能降低贫困群体的脆弱性,提高易地搬迁的整体效果[26]。

移民搬迁工程需要政府引导与移民群众自愿相结合。不论什么形式的移民搬迁工程,政府的引导与移民群众自愿相结合是关键问题。一方面,加强政府的领导,积极组织移民搬迁工作的协调,充分发挥政府对移民搬迁工作的主导作用,保证移民搬迁工程的科学性、系统性。另一方面,不论是保证生态脆弱区贫困人口“迁得出”任务的完成,还是“稳得住”和“能致富”的贫困人口脱贫目标的顺利实现,都需要充分尊重移民的意愿。毕竟,移民搬迁这一行为对于农牧民来说可以视为一种艰难的过程,尤其在心理上必然会产生许多变化,因此,在搬迁过程中,需要重视移民的意愿、心理承受能力、搬迁的紧迫性和阶段性、农牧业生产方式、风俗习惯等,可以适当建立参与式的移民搬迁方式。

在移民搬迁政策实施之初,由于迁出区严重退化的生态环境的推力和安置区水资源、土地资源和社会资源丰富的拉力,再加上国家和地方政府实施不同阶段十分严格的生态环境保护政策,移民的搬迁意愿都很强烈。但是,随着迁出区生态环境的不断得到恢复,以及大多数移民,特别是仍然具有劳动能力的移民没有在移民安置区实现职业上的“稳得住”目标,逐渐尝试开始在职业上的返迁,重新回到原有耕地或草场从事传统的农牧业生产。而且,这些地区的政府部门也慢慢开始意识到并允许移民按照生态环境保护政策(如草畜平衡)继续从事原有的农畜牧业。因此,在当前和今后的移民搬迁政策实施过程中,可以根据当地迁出区和迁入区的实际情况,建立统筹规划、统筹管理机制。