浅析古筝曲《苗岭的早晨》的演奏技法

龙亚群

古筝曲《苗岭的早晨》是一首以贵州黔东南苗族少数民族音乐为素材的古筝作品。此曲由焦金海改编,乐曲表达了苗族人民的朴实、热情的性格特点,展现了一幅人与自然和谐相处的画面。该作品将苗族少数民族音乐元素与中国传统乐器相结合,并且使用了新的演奏技法,将古筝调弦扳手运用在演奏过程中,惟妙惟肖地将森林中百鸟欢唱模仿出来,使整个作品富有生命力与活力。

作品《苗岭的早晨》最初为1974年白诚仁创作的口笛曲,后由陈钢在1975年改编成同名的小提琴独奏曲。古筝版《苗岭的早晨》则是焦金海根据陈刚改编的同名小提琴独奏曲改编而成,此曲将贵州黔东南少数民族中苗族飞歌的音乐元素与古筝的演奏技法相结合,是一首旋律优美、特色鲜明的少数民族风格的作品。这首乐曲能被多种乐器改编及演奏,证明了此作品的影响力及代表性。这首作品也开创了中国传统乐器与苗族少数民族音乐文化相结合的先例,丰富了中国传统乐器与少数民族音乐文化相结合的内容。其中所蕴含的民族音乐文化知识,也是现代作品中音乐本土化、民族化的创新和发展方向。

古筝曲《苗岭的早晨》这首作品的结构是一个单三部形式,由慢板+快板+慢板构成。其素材取自贵州黔东南苗族飞歌的音调。作品将苗族的少数民族特殊音调与传统五声音阶相结合,使得音乐更富有苗族风味。这首古筝作品表达了苗族人民热情好客、勤劳淳朴的特点,同时也描绘了苗岭清晨人与自然和谐相处的美好画面。

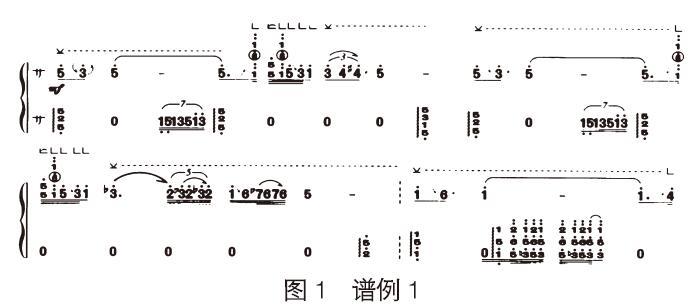

谱例1(见图1)中,慢板作为整个作品的第一部分,起着烘托、铺垫的作用,表现了苗岭的清晨鸟儿欢歌、云雾缭绕的情景。慢板一开头以摇指开始,并且力度要求较强,前三个乐句在演奏时需要力度逐渐加强,同时注意乐句间的气口,摇指需要饱满、明亮,主要表现出山谷的悠长。除摇指运用以外,还充分运用3(mi)的上滑音,这是苗族飞歌的特性音,加以强弱对比,使音乐置身于深处山林之中,似近似远。

谱例2(见图2)中,有一处标有鸟鸣的乐段,这段也是整个乐曲的点睛之笔,它使用了一个独特的演奏技法,就是将古筝调弦扳手作为演奏的道具,左手握住扳手并压在琴码右侧第一根琴弦上滑动,并配合右手弹奏,模仿鸟儿鸣叫。这个乐段是一个全新的演奏形式,此处演奏自由,以快慢、强弱的处理,演奏出远近、高低的鸣叫声,表现出百鸟鸣唱之态。整个慢板深刻地描绘出黔东南苗寨的清晨,太阳升起,群山环绕中在树林里沉睡的鸟儿们渐渐苏醒,叽叽喳喳在林中雀跃欢唱,喜迎一天的到来。

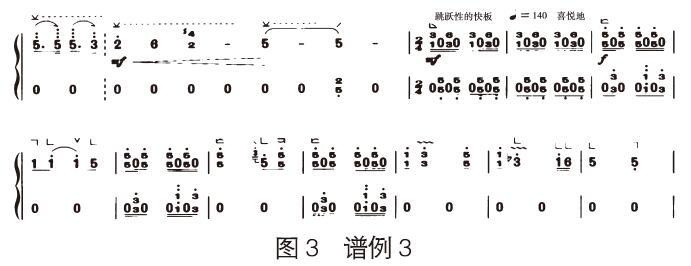

谱例3(见图3)中,第二部分快板段,一开始运用2/4节奏,具有舞蹈性,速度较快,从慢板转入快板,将旋律再次带入,突出了苗族的音乐特色,同时采用快速大小撮、切分音等方式来突出音乐的热烈。快速的节奏表现了百鸟争鸣及苗族人民载歌载舞的画面。演奏时,这段的演奏需要注意节奏的变化及突出重音,既要表现出音乐的欢乐跳跃,又要有灵动之感。

谱例4(见图1)中,快板段在2/4的节奏后转3/4的节奏,音乐效果听起来会感觉舒緩一些,同时上下滑音和少数民族音调相结合,展现出苗族音乐的韵味。此段的演奏,需要先慢练,将节奏和音都演奏准确,而且在演奏中要注意滑音音准的演奏。慢练后再逐渐加速练习,达到乐曲要求速度。在演奏快板段时,演奏者需要把握速度与节奏的准确性和滑音的音准,将音乐的意境完整地呈现出来,让人感受到在崇山峻岭中百鸟争鸣、欢呼雀跃的欢快场面和苗岭人热情豪迈、笙歌嘹亮的场景。整个快板将鸟儿的鸣叫声与苗族人的歌唱声紧密融合,表现出人与自然和谐相处的美好生活画面。

谱例5(见图5)中,第三个部分,在热烈的快板之后,音乐转弱,回到慢板。这个部分结合了前面两个部分的材料,既有第一部分慢板的清脆、嘹亮,也有第二部分的欢快、热情,使得最后一个部分充满了苗岭中热情愉悦的景象。在演奏这个部分时,演奏者要注意把握意境的表达,强弱的处理尤为重要,不能急躁,要注意气口的位置和情绪的把控。整个第三部分也是由慢快慢组成,所以演奏者在演奏时也要注意速度的变化演奏。最后一个部分再一次展现了树林中鸟儿们的欢快歌唱,苗族人民辛勤劳作、歌声高昂的特点,巩固了整个乐曲,使音乐再次回到主题,完美地呈现出一幅青山绿水、歌声缭绕的场景,此时的苗岭是多么的和谐与美好。

《苗岭的早晨》这首古筝作品运用了苗族少数民族的音乐素材与创新的演奏技法,使古筝的演奏方式又有新的突破与发展,同时也是人们在探索音乐过程中的一大进步。

现如今,在文化发展快速及文化多元化条件下,古筝作品层出不穷,而创新与融合是很多作曲家创作作品的新方式。将音乐民族化与本土化,同时融合现代的演奏方式,创作出具有少数民族风情的古筝作品。而具有少数民族风情的古筝作品的出现,更是将民族特色推向更多领域,让更多的人们了解了民族音乐文化的魅力,也使得古筝在演奏上和风格上得到了更大的发展空间,为中国传统民族乐器和中国少数民族音乐文化的交融和发展做出贡献。

(贵州大学音乐学院)