传播学视阈下纪实文学翻译中译者的历史认知研究*

牟 佳 周桂君

(东北师范大学,长春 130024/吉首大学,张家界 427000 ;东北师范大学,长春 130024)

提 要:纪实文学作为一种特殊的文学类型,因其内容的真实性和所承载信息的时代性,成为多元文化彼此了解的媒介。但这种媒介的搭建需要借助语言翻译的跨文化传播。而历史认知作为传播主体的文化先导体系的重要组成部分,对翻译传播过程具有至关重要的作用。因此,本文基于拉斯韦尔的传播模式,以纪实文学的翻译传播为例,探讨译者的历史认知对译介内容的选择、译介策略的使用和译介受众及效果的影响,旨在唤起学界对译者主体文化先导的重视,进而有意识地加强和提升译者自身的历史认知结构。

1 引言

传播学是研究人类一切传播行为和传播过程发生、发展规律以及传播与人和社会的关系的学问,是研究社会信息系统及其运行规律的科学。简言之,传播学是研究人类如何运用符号进行社会信息交流的学科。这一符号体系包括语言符号和非语言符号,其中用语言符号进行信息的共享、交流与传播的过程与翻译活动异曲同工。翻译是两种语言和文化的交流和沟通,因此从这一点看,翻译在本质上也是一种传播。目前,国内很多学者已经将翻译纳入到传播学视域中,并进行深入研究。吕俊认为“翻译应是属于传播学的一个分支,是传播学的一个有一定特殊性质的领域”(吕俊 1997:40)。谢柯和廖雪汝认为“翻译学和传播学两门学科在内在属性上联系紧密,难以分割”(谢柯 廖雪汝 2016:15)。传播本身是一个开放的动态过程,在这一过程中,信息的发送者、接受者、传播媒介、传播方式、传播目的等要素彼此互动,这5个要素也随之成为传播学中“5W模式”的基石。5W模式是传播学先锋哈罗德·拉斯韦尔(Harold Lasswell)在《传播在社会中的结构与功能》(TheStructureandFunctionofCommunication)中首次提出。这5个W分别是英语中5个疑问代词的第一个字母,即Who(谁)、Says What(说了什么)、In Which Channel(通过什么渠道)、To Whom(向谁说)、With What Effect(有什么效果)。这些要素在翻译传播中分别对应“译介主体”“译介内容”“译介途径”“译介受众”和“译介效果”。这5个要素对应传播时间轴上的5个节点,且相互制约,彼此影响。

随着翻译研究的文化转向,译介主体开始受到越来越多的重视,部分学者认为“译者是唯一的翻译主体”,在译介过程中起决定性作用(陈大亮 2004:4)。但影响和制约译者的因素有很多,仲伟合和周静把影响译者的制约因素分为5部分,“即译者的文化先结构、译者的双语能力、原作者以及文本选择、译者的诠释空间、译文接受者”(仲伟合 周静 2006:44)。在这5个因素中,译者的文化先结构在翻译过程中有着举足轻重的作用。而历史认知作为文化先结构的重要组成部分,与历史背景、文化背景、国族意识、意识形态息息相关。本文从传播学角度切入,探讨译者的历史认知如何影响纪实文学的译介内容、译介途径、译介受众和译介效果,并指出在纪实文学翻译中译者历史认知的重要性,以期唤起学界对译者主观文化先导的重视,进而有意识地加强和提升译者自身的历史认知结构。

2 译者历史认知

历史认知,顾名思义就是对历史的认识。但若对其概念进行严格的界定,我们会发现学界对历史认知的定义可谓众说纷纭,莫衷一是。经笔者梳理,学界普遍认可的定义大概有7种类型:“反映”说、“矛盾运动”说、“研究过程”说、“极构思维活动”说、“加工产物”说、“重构”说和“再现和评价”说。“反映”说认为历史认知是“历史认知主体对历史认知客体的反映”(刘泽华 张国刚 1986:28),或“历史认知主体对历史资料客体的反映”(李金锴 2005:25),抑或“史学主体即历史认知者经由严格考证的史料中介而对历史客体即已经发生过的历史事件或过程的能动反映”(赵吉惠 1993:8)。“矛盾运动”说认为历史认知是“历史认知主体和历史认知客体的矛盾运动”(曹伯言 1987:68)。“研究过程”说认为历史认知是“历史认识的主体运用正确的方法进行研究,以求达到对客观历史存在的科学认识的过程”(王思治 1987:56)。“极构思维活动”说认为历史认知是“一种三极思维活动,是历史认识的主体、历史认识者和历史认识的客体历史实际经由中介质历史资料在社会实践基础上能动的统一”(姜义华等 1989:92)。“加工产物”说认为历史认知是“认识者或研究者带着自己的主观意识对客观存在的历史事实进行头脑加工的产物”(杜经国等 1990:92)。“重构”说认为历史认知是“历史认识主体通过运用历史认识工具、历史认知图示和史料、历史遗存物去实现客观历史实在的重构,是历史学家思想劳动的结果”(林璧属 1997:89)。“再现和评价”说认为历史认知是“历史学家依据自身的历史观念和思维方式,通过史学实践再现和评价以往的人类社会的种种历史事实和历史现象”(余小明 2003:23)。

上述7种类型的定义证明历史认知的复杂性,具体表现为历史认知主体和客体二者的关系上,若将历史认知的主体和客体纳入翻译过程,那么历史认知的主体对应的便是译者,而译者的历史认知指译者在翻译过程中体现的一种对翻译文本历史认识的自觉能动意识,译者的历史认知直接或间接影响着整个翻译过程。译者的历史认知是主体意识的表现,因为对客体的认知、阐释和评价都离不开主体的反作用。在该过程中,译者并非消极地接受事实历史的刺激,译者的认识能力、知识结构、价值观念、职业技能和道德修养都会潜移默化地影响其对历史的认识,而这种认识主体意识结构的差异性势必造成同一文本的异化性评价泛滥。认识主体的历史认知,不仅反映历史认识客体与对象的外在性表象与现象,而且反映客体与对象的内在性本质联系。在既定的实践基础上,在既定的客体与对象的前提下,历史认知水平高低和程度深浅完全取决于译者主体意识对客体的建构能力。译者赖以展开历史认识活动的主体意识结构,随着现实的社会实践、社会本身的不断变化,随着历史认识活动的不断进行,不断地重构其自身,最终使译者的历史认知在翻译过程中呈现出百家争鸣、色彩斑斓的人文景观。

3 译者历史认知与纪实文学的翻译传播

“纪实文学是一种迅速反映客观真实的现实生活的新兴文学样式,亦称‘报告小说’,是报告文学化的小说,也是小说化的报告文学。它以真人真事为基础,可以有一定的虚构性,但对虚构还有一定的限制。”(王向远 2004:23)因纪实文学较为真实地记录时代和社会变迁,所以在翻译与传播上,对译者提出更高要求。译者不仅要有较强的双语能力和跨文化知识储备,更要有正确的道德信念和历史认知。根据拉斯韦尔的传播模式,在纪实文学的翻译中,译者作为翻译传播过程“5W”中的第一环,也是关键一环,其历史认知对纪实文学传播中其他4个环节,即译介内容、译介策略、译介受众、译介效果等都有着较大的影响。

3.1 译者的历史认知与译介内容的选择

翻译活动始于文本的选择,而译者选择哪个文本或哪个著作进行翻译,也不是头脑冲动或感情用事的结果。这其中必然包含着译者基于文化或社会等层面的考量,也就是说文本的选择受到译者的立场、翻译目的、文化价值取向等因素影响,而这些因素的共同指向便是译者的历史认知。译者的历史认知主要与译者所处社会的政治意识形态相关。任何译者都无法脱离特定的阶级社会,而在任何阶级社会中,统治阶级都以某种方式让大众认同或接受某一意识形态,进而达到操纵民众思想、获取文化和政治认同的目的。这种意识形态一旦与译者的“无意识”建立联系,就会被译者吸收,并内化为个体观念的一部分而影响译者的主体行为。因此,某一历史时期中的政治大环境对译者在翻译取材时具有操纵作用。译者无意识的思想倾向构成一种先导性的历史认知,决定译者选择翻译文本时的尺度和取舍。相比其它文学类型,纪实文学是指借助个人体验方式(亲历、采访等)或使用历史文献(日记、书信、档案、新闻报道等),以非虚构方式反映现实生活或历史中的真实人物与真实事件的文学作品,因此它的真实性和实效性也与意识形态有着微妙的契合。不同译者在选取纪实文学类的文本进行翻译时,会无意识地受制于自己先导性的历史认知,也就是会在潜意识中顺应于国家的政治导向。比如关于“慰安妇”题材和侵华战争题材的纪实文学作品,对日本译者而言就是一个禁区。长期以来,由于日本政府在政治层面的误导,造成日本普通民众对“慰安妇”和侵华战争等历史问题认识上的偏差。日本政治导向的实质是一种欺骗性的愚民政策。从政治对文学和翻译的影响来看,政治作为统治手段是社会最重要、最广泛、最有影响、最具有覆盖性和渗透性的因素,总是要对包括文学和翻译在内的一切社会意识形式发出认同性召唤,将它们纳入自己的世界。日本政府,尤其是右翼势力对民众在意识形态上的控制和影响,使得大部分日本译者在选取翻译文本的时候潜意识地顺应政治的导向,而有意或无意地忽视或拒绝选择相关题材。《慰安妇——一个菲律宾日军性奴的故事》是菲律宾籍原“慰安妇”玛利亚·罗莎·汉森用英文撰写的纪实回忆录,一经出版便在国际社会引起轰动并翻译成多种语言,但至今尚未有日文版问世,究其原因也是日本译者在选择译本时受制于历史认知的局限性。同样是“慰安妇”题材作品,日本记者千田夏光在 1973年出版的《从军慰安妇》却受到亚洲各受害国译者的追捧,先后被翻译成中文和韩文等多国语言。这正是因为不同国籍的译者潜意识层面的历史认知不同,所以他们在面对同一题材的纪实文本的选择时,也会做出截然不同的决策。可见,如果译者历史认知与主流意识形态融为一体,那么译者在选择翻译题材时就会主动顺应主流意识形态,而作为主流意识形态的代言人,也势必会对主流文化和历史的译介和传播起到抑制或促进作用。

3.2 译者的历史认知与译介策略的使用

在纪实文学翻译中,一种翻译方式往往对应着一种思想表达,“译什么”和“怎么译”之间有着某种“默契”,而由此产生的张力可以突显译本的翻译艺术与思想价值。译者根据作品是否拥有最佳的思想表达和接受状态选择艺术表现与翻译方式。翻译并不是被动地反映外在现实,而是能动地参与历史的构建。译者是翻译活动中最重要的“把关人”,其把关行为是保证译文获得良好传播效果的关键因素。从传播学角度来看,译者应该充分发挥主观能动性,在尊重原文信息的前提下,将自己视为与原文地位等同的信息传播者。因此,译者应该在遵循传播规律的前提下打破原文的束缚,采用必要手段创作出目标读者认同的译文,消除与原文僵化对应(宋炳辉 2019:104)。也就是说,译者首先是原文的读者,然后才是译文的制造者。他需要处理的是把原文从一种携带当地文化语言等信息的文本转换到具有差异性的另一个文本。而在这一文本重建过程中,译者的历史认知具有重要作用,它决定译者如何对原文进行筛选、取舍和加工,以及源文本以何种形式进入目标文本。《沉默五十年》是原慰安妇扬·鲁夫-奥赫恩用英语书写的纪实回忆录,作者奥赫恩是个虔诚的天主教信徒,回忆录中奥赫恩讲到自己被日军强行带到慰安所的第一夜时感到前所未有的恐惧,于是她拿出经文即赞美诗31首《慈悲圣父歌》祈祷,这段经文内容也被全部写进回忆录中。但在《沉默五十年》中译本里,译者仅仅提到经文的名字而已,经文的内容则全部略去。这是因为译者是中国人,其历史认知自然会受到中国文化背景的影响,中国教育始终崇尚科学至上的无神论,因此译者在翻译过程中有意删减经文内容。除了筛选和取舍,译者也会根据自己的历史认知对译文进行重新加工,例如《沉默五十年》中日本兵提到慰安所时使用brothel(妓院)一词,译者在处理该词时却将其译为“慰安所”,这非常符合中国人对这一相关历史的认知。

3.3 译者的历史认知与译介受众及效果

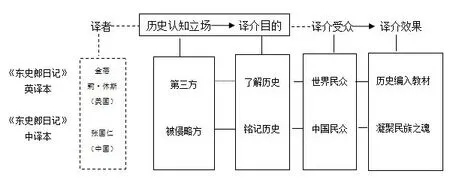

译介受众既是翻译传播的接受者和反馈者,也是翻译传播内容的归宿和翻译传播过程的终点。除此之外,译介受众还是传播活动的积极参与者,更是传播效果的体现者,是构成传播过程不可缺少的一个因素。因此,译介受众在翻译传播过程中有着举足轻重的作用。但不同文化受众群体“在文化层次、审美趣味或受众对象等方面有差异”(谢天振2019:98),因此要想获得译介成功,译者在翻译之前就应当对译介的受众进行深入地了解和分析,掌握目标读者的需求,根据受众群体国族意识、文化立场确定译介目的,进而预估译介的最终效果。译者在翻译之前的这一系列预估判断也是与译者的历史认知有着不容置疑的密切关系。如图1所示,下文将以《东史郎日记》的英译本和中译本为例,探讨不同译者所具有的不同历史认知如何影响译介受众的范围和译介效果的呈现。《东史郎日记》英译本由美国专家金蓓莉·休斯(Kimberly Hughes)翻译完成。因为译者是熟识“源语言和文化”及“目标语言和文化”的专业翻译人士,因此该英译本便可看成是源语言文化和目标语言文化杂糅后的集合体,这样的译本不仅承载着原作者的历史认知观,也同样蕴含着译者的历史认知观。休斯的美国国族身份决定其第三方的历史认知立场和特殊的历史认知观。历史认知立场和认知观不同,译者的翻译目的就会有所差异,进而影响到译介受众和效果。休斯是美国人,她在翻译中会站在第三方的立场上对这段历史进行思考与认知,因此她的历史认知立场和认知观决定她的译介受众是第三方民众。当然,她使用的目标语言,即英语,所具有的普及性和通用性也是其译本受众范围的影响因素。而她的译介目的是为了让世界了解日本侵华的历史事实和真相。另外,译介受众对翻译内容的接受度就是译介效果的指标,从这一点看,休斯英译本的受众对相关历史的接受度达到预期目标。2015年6月美国加利福尼亚公立高校将二战日军士兵东史郎揭露日本南京大屠杀暴行证词的视频作为授课教材。美国教育界普遍认为东史郎的证词铁证如山、无可辩驳,因而将相关历史编入世界史的教材。与上述英译本不同,《东史郎日记》中译本的译者张国仁是中国人,因此他在翻译时会站在被侵略方的历史认知立场上,这使他的译介受众局限在被侵略方的民众,加之中文这一目标语言的限定,使他的译介受众仅局囿于中国民众。因此他的译介目的不仅仅是为了让受众群体了解这段历史,更希望受众群体通过译本可以铭记历史,不再重蹈覆辙。可见,他的历史认知赋予其译介更为深远的使命性,进而使其译介呈现出预期的译介效果。

图1 不同译者历史认知对译介受众及译介效果的影响分析图

4 结束语

翻译不仅是语言符号的转码,也是文化间的互通交流。纪实文学翻译也是翻译的重要组成部分,纪实文学的译本呈现的是多元文化的历史社会变迁、民族文化习俗和思想道德品质。纪实文学的翻译也是一项具有挑战性的活动,在翻译过程中不仅要求译者必须具备多方面的知识储备和扎实的翻译功底,还要求译者具有正确价值取向的历史认知观。因为译者的历史认知对纪实文学的译介内容的选择、译介策略的使用、译介受众的范围和译介效果的呈现都具有直接或间接影响。因此,译者在提高专业素质的同时,也要强化责任意识和历史的使命感,唯有如此,方能将原作中潜在的真实精神感召力和震撼力传递给读者。