基于史料学视域的方志学学科建设

潘捷军

在我国目前的哲学社会科学学科体系中,方志学系史学所属的一个三级学科。由于“史料是历史研究的基础,系统的、充分的、经过检验的史料是历史研究的坚实基础。”[1]同时“资料性文献”又是地方志书的本质特征,因而历史研究与史料、史学与史料学的这种关系,显然值得既归属于史学又以“资料性文献”为本质特征的方志学予以关注。史料学对方志学科建设的借鉴意义,主要源于以下两方面:

一方面,源于史料学的本身价值。一般认为,史料学是从研究某一具体的历史问题需要出发,汇总相关可以利用的各种资料,进行分析研究的一门学科。作为一个完整概念和学科,史料学创建始于近代。如20 世纪30 年代,蔡元培就曾提过“史学本是史料学”的明确主张。当然最有代表性的,乃是傅斯年以“史学就是史料学”重要论断为标志的系列研究和论述。

1928 年,傅斯年在《历史语言研究所工作之旨趣》一文中首次提出了这一论断。[2]文中首先阐述了史料的重要价值及史料与史学的相互关系:“史学的对象是史料……史学的工作是整理史料”“离开史料,也许可以成为很好的哲学与文学,究其实与历史无关。”他还特别强调:“一分材料出一分货,十分材料出十分货,没有材料便不出货。”并提出了“上穷碧落下黄泉,动手动脚找东西”的至理名言。傅斯年的研究无疑是具有开创性的历史性贡献,但也难免具有历史局限性。如他认为:“对于我们,每一书保存的原料越多越好,修理得越整齐越糟。反正二十四史都不合于近代史籍的要求的,我们要看的史料越生越好。”[3]他还进一步强调:“历史本是一个破罐子,缺边掉底,折把残嘴,果真由我们一整齐了,便有我们主观的分数加进去了。”[4]这与地方志书编纂“述而不论(作)”的传统原则虽有一定程度的契合,但显然又带有偏颇色彩。随着研究的逐步深化,学界对傅斯年的学说分析更为理性思辨。如翦伯赞认为:“史料即史学。史料就等于历史,这是错的。研究历史要有史料,但是史料不等于历史。”[5]这对于“资料性文献”为本质特征的地方志书而言,如何把原始“资料”变为较为科学规范的“文献”,显然更具指导借鉴意义。

另一方面,我们之所以同样把史料学视为方志学的重要基础,也是基于对地方志书形式本身的沿革梳理以及“资料性文献”性质的最终定位。这种志书形式上的定位,同样决定了方志学必须以史料学为学科建设的重要参照系。在中国方志发展史上,志书“资料性文献”性质的定论同样经历了一个长期而又复杂的过程。一直到改革开放后的1986 年,在长期以来形成的各种意见基础之上,胡乔木明确指出:地方志是“朴实的、严谨的、科学的资料汇编”,是“严肃的、科学的资料书”。“地方志的价值,在于它提供科学的资料。”“尽管它不是一部科学理论著作,但是它毕竟还是一部科学文献。”[6]可见,其关键词一是“资料”,二是“文献”(但又不是“理论著作”)。也即“资料”是前提是基础,“文献”是实质是关键。“资料”是志书的主要构成形式,但只有“资料”而未达到“文献”水准的,充其量只是简单的“资料汇编”甚至散乱堆积,至多也是较为规范的“资料长编”,还不能称之为严格意义上的“地方志书”。只有“资料”与“文献”双重特质皆备,方可视为规范性“志书”。胡乔木的这一论述既为千百年来的学术争议如何形成共识提供了一种新思路,客观上也为2006 年国务院《地方志工作条例》“资料性文献”的最终定性打下了基础。

因此,从学科归属和志书形式两方面的分析可见,就方志学科建设而言,这种共识形成的重要意义在于:正因为“历史研究是一切社会科学的基础”,方志学又是史学的重要组成部分,因而方志学同样可像史学那样对史料学加以借鉴。特别志书“资料性文献”的性质界定,规定其必须以大量史料为重要来源,这样客观上使它与史料学具备了更进一步的必然联系。在此意义上看,史料学同样是方志学的重要基础。因此,如果将整个史学体系视为一座大厦,方志学是处于大厦基础位置的重要组成部分,而史料学则是支撑整座大厦的共同基石。正如有学者所言:“在(史学)这个整体结构中,自上而下地贯彻史学方法,自下而上地提供史料,州县方志乃是史学总体建设的基础。”[7]

自史料学建立以来,学界对史料的定义、涵盖范围等问题各抒己见,各执一端。对史料范围涉及的基本种类和涵盖面,目前较有代表性同时也是较为传统简捷的如以下概括:[8]

一、档案、官书和公报

二、报纸、期刊和年鉴

三、法规、统计资料、地方志

四、丛书、论文集、史料汇编

五、年谱、日记、回忆录、口述史

当然,即便是这种概括,学界也未完全取得共识。但正所谓“万变不离其宗”,各种概括分类方法总体上大同小异。对目前的研究趋势,结合志书编纂和方志学科建设实际,需要关注的有三种现象和趋势:

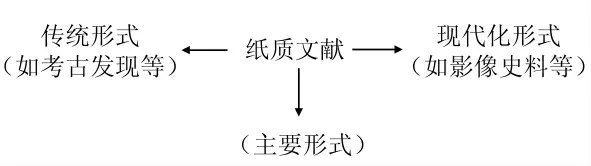

一是按传统理论认知而形成的主体模式。正如白寿彝所言:“历史文献指的是有重要历史意义的书面材料”[9],因而各种分类基本都将纸质文献视为史料的主要形式,而将其他样式视为辅助形式。无疑纸质文献也是地方志书经长期历史实践积累的最为传统经典的形式。即使在现代信息化手段日新月异的今天,它们仍然是全国各地所编志书的主体样式,同时这也是方志学之所以应借鉴史料学建设发展的关键所在。

二是随着研究深化特别是大量的考古新发现,以王国维的“二重证据法”为标志,在与“古史辨”等学派的争鸣纷争和研究深化过程中,史料的历史延伸度和涵盖范围都被大大拓展“已经被新史学开拓出来的史料,既有文字史料也有非文字史料。文字史料包括历代文献,也包括不是文献的文字。凡往昔之一切文字,无论书写于何种载体上,为何种书写体裁,文字多少,无不是新史学所开拓出来的史料,例如档案、地契、日记、板报等等。无论是完整的还是残碎的,哪怕是一句话,哪怕是一个碎片……都应该把它当作史学来对待。”“非文字史料,如考古遗址、墓葬形制、出土器物等等,也应该当作历史著作来阅读。”[10]这显然在前者基础上又进了一步。

三是由于现代化手段的日新月异,使得研究的目光不再局限于传统视域。如在史料的概念界定和范围划分上,学者据此提出了“新样态史料”“影像史料”等全新概念。如有的认为:“在大数据时代,便捷的图片、音频和视频文件的制作、传播与共享手段,以及3D 模拟技术”,都“大大扩大了纸质史料的外延”,从而使其“不仅指‘可读’的文本史料,而且包括‘可视’‘可听’的图片与影像史料。”[11]显然,这种理念不仅大大突破了“文字史料”的传统认识,甚至也超越了“非文字史料”的研究视界,从而使史料呈现出令人耳目一新的全新感受,这对“资料性文献”的地方志书(包括年鉴)[12]显然会构成一种前所未有的冲击和挑战。这样,上述三种史料状况实际已呈现出以传统形式为主,同时向两端不断延伸拓展的态势,如下图所示:

史料学的这种现时格局和发展趋势,无论是为地方志书编纂实践,还是为方志学科建设,都具有积极的借鉴意义。

首先,应坚守“资料性文献”的本质特征,坚持主体模式。无论如何发展,纸质文献应为史料的主要形式,其他样式为辅助形式,这是地方志书经长期实践积累的最为传统经典的形式。即使在现代信息化手段日新月异的今天,这仍然是全国各地所编志书的主体模式,同时这也是方志学之所以应借鉴史料学建设发展的关键所在。

其次,要善于处理好“文字史料”与“非文字史料”的关系。随着研究深化特别是大量的考古新发现,“二重证据法”无疑大大拓展了史料的收集和研究视野。从志书编纂和学科建设角度看:一方面,面对借助于考古等学科大量呈现的“非文字史料”,我们不必抱残守缺,而应充分关注并视情审慎入志,以此逐渐丰富“资料性文献”的内涵。如在志书述、记、志、传、图、表、录七种文体中,考古文物显然可以“图(照)”的方式入志。更何况在一定意义上,志书原本就由“图志”发展而来,反倒是当今有重“文”轻“图”之倾向,为此李孝聪等学者也曾多次呼吁。在此意义上看,无论是外在形式还是内在实质,“非文字史料”既是现代地方志书对传统的传承延续,也是由传统向现代转化的有益创新。但另一方面杨翼骧等学者认为:“探究我国史学的起源,应该从文字出现的时候谈起。因为有了文字才能有历史记载,有了历史记载才能编纂成为史书,在记录史实和编纂史书的过程中才产生了史学。”[13]这些论见不仅在当时,就是在今天也仍然很有影响和价值,特别对以“资料性文献”为本质特征的地方志书更有特殊意义,因此这个尺度如何把握好值得进一步探索实践。

第三,审慎借鉴使用“影像史料”等“新样态史料”。“新样态史料”等理念不仅大大突破了“文字史料”的传统认识,甚至也超越了“非文字史料”的研究视界。从目前全国地方志系统志书年鉴编纂实践看,笔者也认为:随着现代化手段的日趋普及应用,今后(可能以21 世纪30 年代左右全国各地的第三轮修志为标志),经过电脑等载体日积月累生成并日益完备的电子化资料,很可能会成为未来志书的主要史料来源,甚至会成为未来志鉴的主要形式。但与“文字史料”与“非文字史料”之争一样,对史料这种日新月异的新格局新变化,既不可轻易否定,也不宜照单皆收。以大数据格局下的资料认证为例,其前提是应经一定时期的保存并可供查询复制的资料方可视为史料,而稍纵即逝的信息(如在网上传播瞬间即被删除的信息等)则不能视为可靠性史料,同样也不宜轻易作为研究与入志的资料。毕竟稍纵即逝的“信息”不等于“资料”,而未经过滤沉淀的“资料”同样也不能轻易被视为“史料”。须知:在任何情况下,“存真求实”都是历史研究和方志编研的最高追求和最低底线。因此,无论形势、方式如何变化,都不能远离历史研究和编纂实践的根本遵循;同样,无论形势、方式如何变化,志鉴史等具有厚重度的历史研究成果仍应以纸质文献为主要样式,这也是史料之所能成为“学”的实质要义所在,当然它并不排除其他样式的百花齐放和各家争鸣。

需要说明的是,方志学以史料学为重要学科基础,但“重要”不等于“唯一”。即方志学科的构建并不仅仅以史料学为唯一参照系,同样史料学也不仅限于为方志学科建设服务,需注重借鉴运用史学、历史地理学、文献学等各种学派的思想、成果和经验,而不仅仅限于某一个学科。而且学科建设是一个系统工程,远非从一个学科层面甚至一篇短文就能解决问题。同样本文也只是从一个角度提出问题,并初步探索构建学科的路径与方法,试图以此引发史志学界对此问题的共同关注。

(作者系中国地方志学会副会长,浙江省地方志办公室主任,研究员)