以素养为导向的课堂引导性问题研究

司徒华 林增辉

摘要:利用有针对性、启发性的问题,或者为问题作铺垫的情境,引出教学内容,实现教学内容的有效呈现,以期在教学过程中,对学生宏微观念、模型认知和科学探究等化学学科核心素养进行培养,提高教学的有效性。

关键词:核心素养;评课;情境;问题引导

文章编号:1008-0546(2019)05-0036-03

中图分类号:G632.41 文献标识码:B

doi:10.3969/j.issn.1008-0546.2019.05.012

一、背景分析

在一次校际听评课活动中,内容是《化学1》(人教版,下同)第三章第一节“金属的性质”,一节课内,教师讲授了钠的物理性质和化学性质,并演示了钠与氧气反应、钠与水反应、钠与硫酸铜溶液反应的实验,为了证明钠与水反应生成氢气,还设计了实验收集反应生成的气体,点燃证明。在上课过程中,教师罗列了知识点,逐一讲解,辅以实验。从表面看,教师有讲解,有实验,条理清晰,内容丰富。但笔者总觉得缺少必要的问题,引导学生进行深层次的思考,有点照本宣科的味道。

在教学过程中,这种现象是常见的,教师将课本的内容搬上了PPT,详细地解释了教材中的知识点,帮助学生进行各种归纳总结,对于教材中的实验内容,也积极地让学生按部就班地实验,再加以有针对性的习题进行巩固。在这种模式下,学生的考试成绩一般不会有太大偏差,甚至是卓有成效的,所以這是一种轻松而有“效率”的课。然而,从发展学生的核心素养角度来看,这只是一种机械式的训练,即使习得知识,却常常失去思考问题、解决问题的能力,更谈不上科学精神和创新思维的培养。

高中化学学科核心素养是高中学生发展核心素养的重要组成部分,是学生综合素质的具体体现,反映了社会主义核心价值观下化学学科育人的基本要求,全面展现了化学课程学习对学生未来发展的重要价值。化学学科核心素养包含了五个方面的要求,分别是“宏观辨识与微观探析”“变化观念与平衡思想”“证据推理与模型认知”“科学探究与创新意识”和“科学态度与社会责任”。在化学课堂中以素养为导向,促进学生形成适应个人终身发展和社会发展所需要的正确价值观念、必备品格和关键能力。因此,如何有效地将化学学科核心素养的要求与教学内容、教学行为进行有机结合,是当今高中化学教师需要深入研究的课题。在教学过程中,充分发挥教师的作用,以核心素养为导向,精心设计具有引导功能的问题,或能提炼出引导性问题的情境,引导学生对知识进行建构、迁移,提高教学的有效性。笔者以《化学1》第二章第一节“物质的分类”中若干教学片段为例,探索化学学科核心素养在课堂中落实的方法,以作引玉之用。

二、教学实施——以“物质的分类”为例

1.教学内容与学生能力分析

“物质的分类”是《化学1》第二章第一节的内容,在此之前学生已经在初中学习了部分典型的物质,例如水、空气、铁、天然气、常见酸碱盐等,也掌握了这些物质之间的一些简单的反应,但是这些内容对学生来说是零碎的,孤立的;而本章的主题是“物质的性质及其变化”,学生要学习“离子反应”和“氧化还原反应”两大反应类型,因此引导学生从初中“具体而独立”的内容到“模型认知”的建构,从“宏观辨识”到“微观探析”的转变,是本节课的重要任务。

2.教学实施与素养目标

(1)目标一:注重衔接,微宏结合

讲解分类法时,笔者先和同学们回顾了初中学习的水、空气、常见金属和非金属及酸碱盐等内容,指出这些物质呈现碎片化状态,如果要进一步学习这些物质性质及其变化,则应该进行分类归纳,紧接着引入树状分类法,让学生将初中学习过的物质逐一“收纳”进单质、氧化物、酸、碱、盐等“收纳盒”中。笔者引导学生观察物质的组成,从离子或原子的角度,对物质进行归类,引入交叉分类法。该过程一气呵成,收效明显。笔者结合超市、图书馆等生活事例,指出树状分类法的优点,结合观察思考问题的角度,指出交叉分类法的优点。最后总结,树状分类法能使我们的生活变得更加有条理,交叉分类能使我们的思想变得更加深刻。将知识进一步升华,以期能融入学生的思想和行为中。

讲解胶体时,笔者先简述:我们刚刚学习了物质分类法,并利用树状分类法对纯净物进行了分类,那么,对于混合物,我们能不能也利用分类方法进行分类呢?大家在初中学习过哪些典型的混合物?学生马上回答:空气、溶液、浊液等;笔者对问题进行了收敛:“非常好,溶液和浊液就是我们学习过的典型混合物。但同学们再深入思考一下,这两类物质虽然不同,但有没有共性的地方呢?”同学们一时回答不上,笔者提示:“氯化钠溶于水形成溶液,碳酸钙粉末投入水中形成浊液。”学生似懂非懂,笔者进一步收敛问题:“它们是不是都是一种物质混合到另一种物质中呢?”学生都在点头。笔者进一步说:“今天,我们就在这两个特例的基础上,引入—个一般化的概念——分散系”。笔者讲述分散系概念后,再指出溶液、浊液的本质区别——分散质粒子大小不同,也由此轻松带出胶体的内容。

(2)目标二:实验探究,重视情境

在完成分散系的概念教学后,笔者提问:雾属于什么分散系?学生进行了各种猜测,但无法确定。笔者总结:“同学们虽然掌握了溶液、胶体、浊液的本质区别,但我们却无法利用该概念进行判断,看似清晰,实则模糊!如何判断呢?”有学生提到用丁达尔效应,笔者对该学生能提前预习做出了肯定,但同时也指出:“如果没有教材的提示,那我们应该怎样去解决这个问题呢?”学生讨论后回答,可以利用查资料,然后做实验进行验证。笔者认为,这已经反映出了学生的探究思维的进步。实验结束后,笔者总结:“教材中的实验是前人在探索中总结出来的,也许在不久的将来,我们对胶体有了新的认识,会有更简单的检测方法”。

为了消除同学们认识上的误区——胶体是否澄清透明?胶体是否有“胶”状?笔者除了让同学们观察氢氧化铁胶体,也拿出用透明无色玻璃杯泡的绿茶(特地泡得比较浓),问学生该茶水是什么分散系?学生异口同声:“溶液”。但经过激光笔照射之后,学生都非常惊讶——有丁达尔效应。有一部分学生争着想试试自己喝的水或饮料是否也有丁达尔效应,经过实验,发现学生喝的果汁、凉茶等均有丁达尔效应,学生顿时觉得化学原来也挺好玩的,对胶体的认识也有了质的飞跃。

(3)目标三:模型认知,科学推理

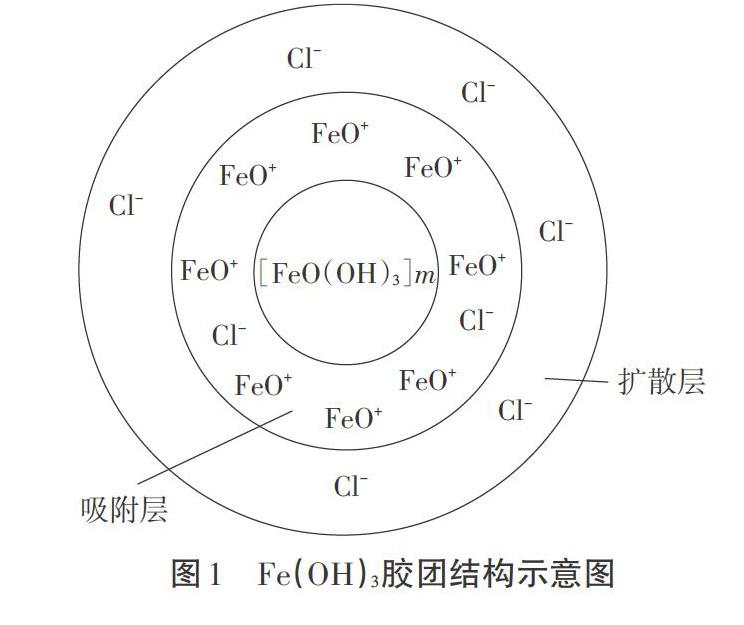

胶体聚沉、电泳都是重要的知识点,虽然课本的科学史话进行了比较详细的叙述,但是有几个知识点学生依然是很模糊的:胶体粒子是如何带电荷的?(课本上没有示意图。)为什么加入电解质,胶体就会聚沉?为了让学生能直观地理解,笔者引用了大学《无机化学》上胶体粒子的结构示意图(图1),笔者没有对该胶体粒子的结构和性质进行讲解,只是向学生展示它直观的内容——吸附了多个离子层,胶体粒子带电荷,但胶体依然是电中性的。观察了氢氧化铁胶体粒子的结构示意图后,学生对胶体的性质的认识有了质的飞跃,终于了解胶体粒子是如何带电荷的,胶体具有介稳性的原因,懂得了如何中和胶体粒子表面的电荷,使胶体粒子减少彼此的排斥力,最终聚集成更大的颗粒而聚沉。而胶体粒子带电荷,在电场力的作用下,胶体粒子作定向移動产生电泳,也变得直观易懂。

对于微观世界,学生是无法直接观察的,但对于知识的习得,既有源于亲身的经历,也有源于科学推理,因此,通过合理的模型、图像等宏观手段,表征微观化学环境,既是学生在本节课中理解胶体聚沉和胶体电泳原理的重要方法,也为学生后续学习,提供重要的经验方法。

三、小结与建议

在课堂教学中,既要关注学生的知识、能力水平,也要关注教学内容的呈现方式。有针对性的情境问题,能使教学内容的呈现更具有逻辑性、结构性和探究性,更能培养学生的微宏观念、探究精神和科学意识等化学学科核心素养。由于不同的教学内容,承载不同的学科素养目标,在教学过程中应深人挖掘,准确定位。但无论如何,笔者认为,在创设引导性问题,或者在创设为问题铺垫的情境时,都应注意两大问题,一是知识的结构性发展,二是发展学生素养的深度挖掘。

首先,在知识结构性发展方面,要深入分析教材,分析学生,立足于学生的能力水平,努力寻找学生的“最近发展区”,发展学生的化学学科素养。例如,进行“金属的化学性质”一节的教学,在引人新课时,很多老师可能会以一些典型物质的图片为素材,指出钠、铝、铁等元素在生产生活中的应用,然后再归纳出物质的各种性质,逐一讲解。这样的引入方式,虽然有一定的情境性,但却缺乏对学生知识能力的“唤醒”。在学习金属的性质之前,学生已经学习了物质的分类、离子反应和氧化还原反应,学生拥有了一定的理论工具,正可以在元素化合物中发挥作用。教师可以从“金属——还原性——失电子”的角度,结合树状分类法,引导学生分析哪些类别的物质能得电子,通过这样的问题情境,学生自然能找出与金属反应的非金属单质、酸和盐等“能得电子”的物质,既“唤醒”了学生的知识,又引导学生从微观角度深入理解、推断金属的性质。这对培养学生终身学习能力,应该有较大的帮助。

其次,在发展学生素养方面,则要根据具体内容进行定位。例如,在帮助学生发现规律,抓住特征,建立思维模型方面,在讲授金属与酸、与水反应,以及铝与酸、碱反应的过程中。很多老师的处理方法是通过实验验证,然后让学生抄写化学方程式和离子方程式。这种方法无可厚非,的确能够帮助学生增强对该知识点的理解和记忆,在短期内,做题效果应该是较好的,但是,授课教师没有理解教材内容的组织,是让学生立足于“典型物质”,推理学习其他物质的特点,孤立了教材的内容。其实,教师可以在完成实验、写方程式后,增加问题“金属本质上是被什么(元素或离子)氧化?”可能对学生的认识会有一定的升华。可以帮助学生理解金属与酸、水反应,本质上都是金属被氢离子氧化,可以构建金属与水、酸等物质反应的模型。

总之,引导性问题,是教师对教学内容进行深度开发后的启动方式,是引导学生步入知识殿堂的阶梯,也是引导学生发展终身学习能力的有效方式,值得教学者深入研究。