赛肤润联合贝复剂对乳腺癌放射性皮肤损伤防治的疗效观察

宋俊梅,胡欣

(川北医学院第二临床医学院·南充市中心医院肿瘤防治中心,四川 南充 637000)

2017年国家癌症中心发布的数据显示,癌症已经成为人类最主要的死因,接近50%的癌症患者需要接受放射治疗[1]。但是,放射治疗不仅杀灭肿瘤细胞,也会对正常组织细胞产生杀伤作用,其中放射性皮肤损伤是放射治疗中最常见的并发症之一。有报道称,在接受放射治疗时约有87%的患者会出现红斑及红斑以上的皮肤反应[2]。Archambean等[3]调查结果示,放射性皮炎常于放射治疗2~3周即开始发生,在放射治疗结束时达到顶峰。有报道称放射性皮炎发生率可高达91.4%,其中约58.1%是可能导致治疗中断的严重损伤[4]。

严重的放射性皮肤损伤延长了住院时间,降低了疗效,加重了患者的身心及经济负担。因此如何预防及治疗放射性皮肤损伤成为临床医生关注的重点,目前放射性皮炎的防治缺乏统一的临床实践指南[1],外用药物是放射性皮炎首选的防护手段[5-6]。笔者科室采用赛肤润联合贝复剂防治放射性皮肤损伤,取得了较好的临床效果,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

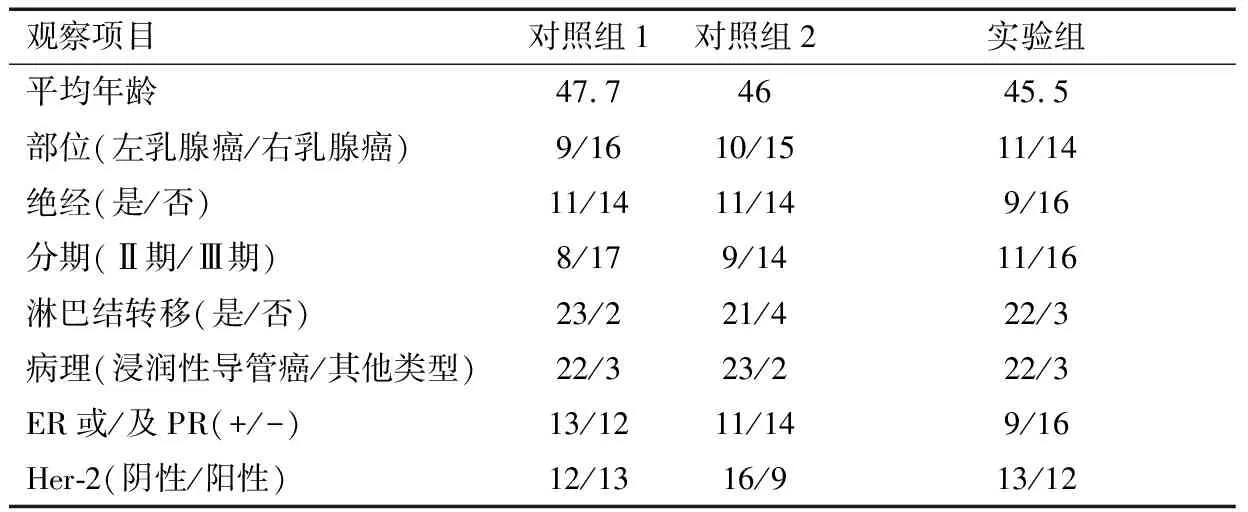

将2015年1月至2017年12月在南充市中心医院行放射治疗的75例乳腺癌患者,采用随机数表法分为实验组、对照组1和对照组2,每组各25例。75例患者均为女性,均行乳腺癌根治性手术,均具备术后辅助放射治疗指征,放射治疗均为首程,为排除化疗药物对皮肤的影响,所有患者均在放射治疗前完成6周期化疗,75例患者放射治疗前皮肤均完整。其中,67例为浸润性导管癌,8例为其他病理类型癌;绝经者31例,未绝经者44例;右乳腺癌45例,左乳腺癌30例;生活质量评分(KPS)均在80分以上;病理分期在Ⅱ-Ⅲ期;淋巴结无转移者9例,有转移者66例;ER(+)或/及PR(+)者33例,ER(-)及PR(-)者42例。Her-2阴性者41例,Her-2阳性者34例。实验组年龄19~63岁,平均45.5岁,对照组1,年龄 22~70 岁,平均 47.7 岁;对照组2,年龄25~65岁,平均46岁。本研究已经相应医学伦理委员会审核批准,所有患者或家属均签署放射治疗同意书,均无过敏史。3组患者的年龄、照射部位、照射时间、照射剂量、照射次数、KPS评分等资料比较,差异无统计学意义(均P>0.05),见表1。

表13组患者基本资料

1.2 方法

所有患者均使用颈胸膜固定,经颈胸部增强CT定位,采用IGRT调强放射治疗技术,照射范围均为胸壁野+锁骨上野,采用常规分割照射,每次2 Gy,1次/d,每周5 次,总剂量50 Gy。放射治疗期间加强对患者皮肤健康教育的宣教,嘱患者保持放射治疗处皮肤清洁干燥,不要抓挠和用力摩擦放射治疗处皮肤,穿质软宽松的棉质衣物,使用温水清洗皮肤。实验组在放射治疗开始时则每日给予赛肤润联合贝复剂喷涂放射治疗处皮肤,具体方法为放射治疗前约半小时涂抹赛肤润,每日放射治疗结束后均匀喷洒贝复剂于放射区皮肤,1次/d,而对照组1则在放射治疗前用赛肤润涂抹放射处皮肤,对照组2则在每日放射治疗结束后均匀喷洒贝复剂于放射区皮肤,1次/d,范围均大于放射治疗范围,直至放射治疗结束。放射性皮肤损伤的程度量化主要采用RTOG量表,RTOG量表为评价放射性皮肤反应应用最为广泛的量表[7-8]。RTOG量表将急性放射性皮肤损伤分为0~4级,0级:皮肤没有发生任何变化;1级:轻微的水泡样暗红斑,干性脱皮,汗液分泌减少;2级:明显红斑,疼痛,片状湿性脱皮,中度水肿;3级:非皱褶处的融合性湿性脱皮,重度水肿;4级:溃疡,出血,坏死。

1.3 观察指标

观察每组患者胸壁及锁骨上放射性皮肤损伤发生的例数、发生的程度、发生放射性皮炎时的剂量(如两处发生放射性皮肤损伤的程度不一,则以严重者统计)。

1.4 统计学分析

采用SPSS 17.0软件进行分析,采用χ2检验比较,以P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

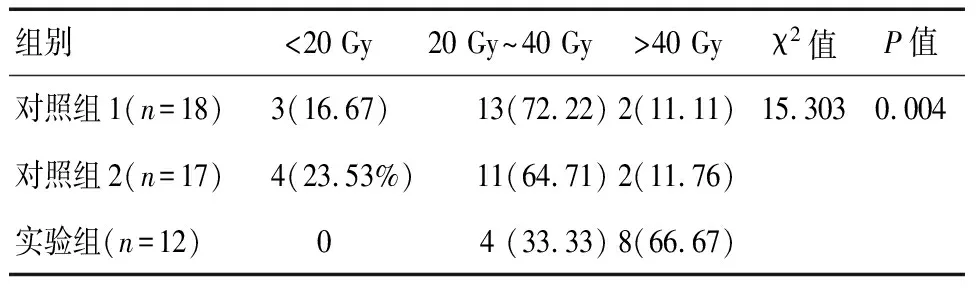

实验组放射性皮肤损伤的发生率及程度明显低于对照组,且发生的时间明显晚于对照组。实验组有12例发生放射性皮炎,发生率为48%,主要为I级皮肤损伤且主要发生在照射剂量>40 Gy时;而对照组1有18例发生放射性皮炎,发生率为72%,对照组2有17例发生放射性皮炎,发生率为68%;对照组1及对照组2均主要为Ⅱ级皮肤损伤且主要发生在照射剂量20 Gy~40 Gy时。无1例出现局部过敏反应及全身不适症状。实验组和对照组比较,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2和表3。

表23组放射性皮炎发生情况比较[n(%)]

表33组皮肤损伤发生时的剂量[n(%)]

3 讨论

乳腺癌是我国最常见的恶性肿瘤之一,其发病率位居中国女性所有肿瘤发病率之首[9]。放射治疗是其主要的治疗方法之一,放射治疗对细胞的杀伤作用无选择性,对增生活跃的组织细胞如皮肤杀灭作用明显,颈部及腋窝皮肤皱褶较多,且乳腺癌术后皮肤薄,放射治疗靶区位置较浅,皮肤吸收剂量较高,局部血供及淋巴回流较差,放射治疗过程中常伴随多种放射性损伤,其中放射性皮炎是最常见的乳腺癌术后放射治疗并发症[10],而且放射治疗导致血管狭窄,加重组织缺血缺氧,加重皮肤损伤[11]。如何减轻甚至避免放射性皮肤损伤的发生成为目前大家关注问题。外用药物无服药的痛苦,方便,可作为首选的治疗方式之一。

赛肤润含有的人体必需脂肪酸占99%,涂抹在皮肤,可形成脂质保护膜,能保护局部皮肤,防止水分丢失,防止汗液等对其的刺激;能营养皮肤,促进血运,改善缺血缺氧状态,增加局部组织的抵抗力,提高组织的弹性,并且还能起到一定的止痛作用。

贝复剂主要成分为重组牛碱性成纤维细胞生长因子,是一种多功能细胞生长因子,对上皮细胞、真皮细胞、成纤维细胞、血管内皮细胞等具有促进修复和再生的作用,能够显著增加受伤组织毛细血管数量及血流量,促进新生血管及肉芽组织的形成,促进创面伤口愈合及再生,但是贝复剂要达到较好的效果必须保持受创面的干燥与清洁。该药无明显的全身反应和局部刺激感。且为喷剂,方便卫生。

预防和治疗放射性皮炎是整个放射治疗的关键,如果不注重预防,可能会引起溃疡和感染 甚至导致照射区皮肤损伤迁延不愈、皮肤肌肉纤维化[12]。赛肤润的作用主要在于预防,而贝复剂则能促进损伤黏膜的修复,贝复剂能达到较好效果的基础是创面的干燥与清洁,赛肤润则能为其提供该环境,两者联合使用,使皮肤在受到微小伤害时即开始修复,两者结合,减少了放射性皮炎的发生。

本研究结果发现赛肤润联合贝复剂在防治放射性皮炎的作用上优于单用其中任何一种药物。既往关于单用赛肤润或贝复剂在防治放射性皮炎的作用中已有很多报道,陈榕等[13]的研究结果显示,贝复剂治疗面部皮炎有较好的效果:使用1周、2周后的总有效率分别为68.3%、76.7%;刘东阳[14]的研究表明,赛肤润可有效的预防和控制皮肤反应的发生发展,有效的防止放射性皮肤反应,而将两者联合使用在防治放射性皮炎的研究上目前尚未见报道。

综上所述,贝复剂联合赛肤润能有效地减少和延缓放射性皮炎的发生,促进损伤黏膜的修复,够提高皮肤对射线的耐受剂量,减轻患者痛苦,提高患者生存质量,确保放射治疗的顺利完成,从而提高了疗效,且两药均为外用药,使用方便无痛苦。由于该研究的样本量相对较少,观察的病种及部位单一,而且皮肤对外界刺激的敏感性差异很大,即使是同个人不同部位的皮肤对外界刺激都不相同,而且不同的季节皮肤对放射治疗的反应性不同,因此可能存在一定的误差,为避免误差对实验带来干扰,在今后的工作中研究组将会继续扩大样本量的观察,而且将会更加系统化的分组观察。