替罗非班不同给药途径对急性心肌梗死的治疗效果

王红军,王树凤,钱水

(威海市立医院南院区,山东 威海 264200)

急性心肌梗死是一种发病率高且危害性极大的心血管疾病[1-3]。冠状动脉粥样硬化斑块破裂、血栓形成导致血管闭塞[4],均可阻断冠状动脉供血,导致心肌急性缺血、坏死,危及患者生命。及时有效的治疗对挽救患者生命至关重要。目前,经皮冠状动脉介入术是治疗急性心肌梗死最常用的方法,但因其易导致术后支架内血栓形成,使疗效大打折扣。如术中辅以替罗非班,可起到拮抗血小板聚集的作用,能有效防止术后血栓形成。而替罗非班在不同给药途径下,治疗效果存在差异。本研究拟通过替罗非班在不同给药途径对急性心肌梗死患者治疗效果的观察分析,为临床采取恰当的给药方式对患者进行有效治疗提供参考依据。

1 资料和方法

1.1 临床资料

收集威海市立医院南院区2016年8月至2017年7月收治的急性心肌梗死患者104例,按随机数字表法分为对照组和观察组,每组各52例。两组研究对象的一般资料进行比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

纳入标准:(1)所有患者均经临床诊断为急性ST段抬高心肌梗死,且符合经皮冠状动脉介入术适应证;(2)临床表现:持续性胸痛超过30 min,心肌酶谱CK-MB比正常值上限超过2倍,肌钙蛋白T、I均呈阳性。排除标准:(1)存在凝血障碍、出血性疾病、血小板减少症、脑血管意外疾病的患者;(2)存在左束支传导阻滞、肝肾功能异常的患者;(3)近期接受过外科手术治疗、溶栓治疗以及对相关药物过敏的患者;(4)近期使用过抗凝药物治疗的患者;(5)存在严重未控制高血压或急性心肌梗死合并症的患者。

表1 两组的一般资料

1.2 方法

1.2.1 治疗方法 两组患者均接受经皮冠状动脉介入术治疗,术前予以氯吡格雷300 mg、拜阿司匹林300 mg、阿托伐他汀80 mg口服,术中予以普通肝素50~70 IU/kg,术后再予以氯吡格雷75 mg、拜阿司匹林100 mg口服,1次/d。对照组在经皮冠状动脉介入术开始时,静脉注射替罗非班10 μg/kg,在3 min内注射完成,再每分钟静脉滴注替罗非班0.15 μg/kg,持续时间为36 h。观察组则在经皮冠状动脉介入术过程中,借助冠脉内超声,在导丝通过病变后,利用血栓抽吸导管对病变近端至远端进行重复抽吸(2~3 次),将血栓抽吸导管置入到闭塞段前冠状动脉内,静脉推注替罗非班10 μg/kg,共计5~10 min,每分钟静脉泵入替罗非班0.15 μg/kg,泵入持续时间为36 h。

1.2.2 疗效判定标准及观察指标 (1)临床效果判定标准:①显效:在术后1周内患者未出现心绞痛症状,心电图检查显示ST段回升幅度超过0.15 mV;②有效:术后1周内,心绞痛发作次数明显减少,心绞痛发作程度减轻,ST段有所改善;③无效标准:以上标准均未达到。临床总有效率=(52例-无效例数)/52例×100%。(2)观察两组急性心肌梗死患者的TIMI血流分级情况。0级:血管完全闭塞且闭塞位置远端无血流充盈;1级:少量对比剂途径血管闭塞处,远端血管可见少数显影及血管充盈不全;2级:部分对比剂促使冠状动脉远端充盈,对比剂充盈及排空速度慢于正常冠状动脉;3级:冠状动脉完全再灌注,对比剂完全充盈、排空均在3个心动周期内完成。(3)观察治疗前和治疗后两组急性心肌梗死患者CTFC(矫正的TIMI计帧数)。(4)采用心脏彩超测定两组急性心肌梗死患者术后左心室功能,主要指标为左室舒张末期内径(LVEDD)、左室收缩末期内径(LVESD)及射血分数EF值。(5)统计两组急性心肌梗死患者治疗期间的不良事件发生率。

1.3 统计学分析

2 结果

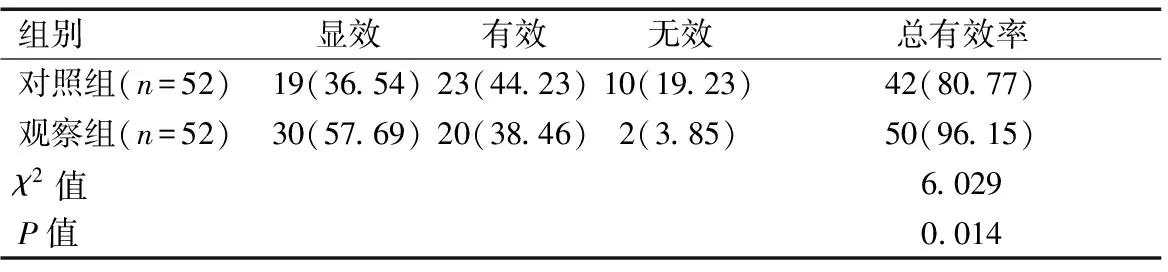

2.1 临床效果

观察组急性心肌梗死患者的临床总有效率为96.15%,对照组为80.77%,比较差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 对比两组急性心肌梗死患者的临床效果[n(%)]

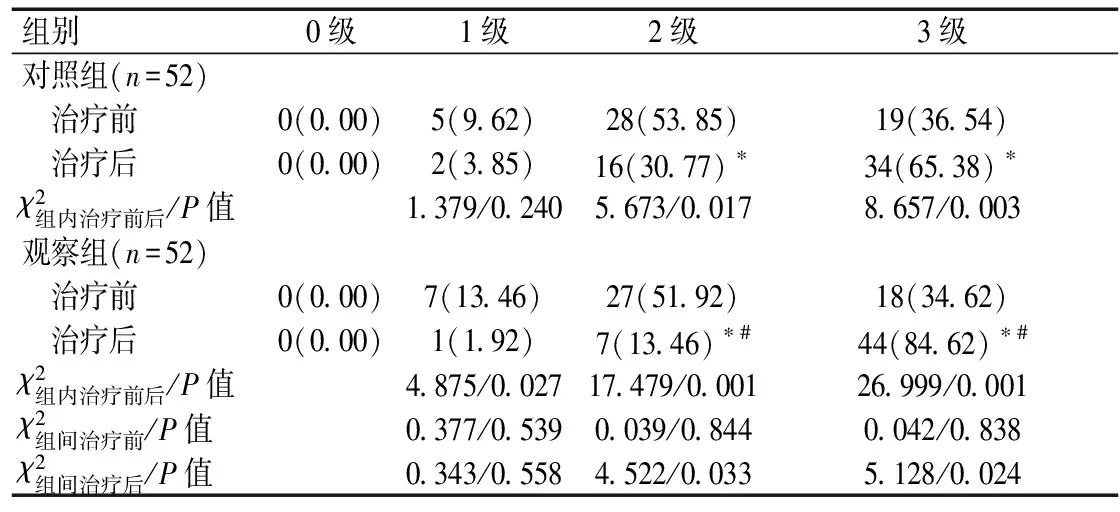

2.2 TIMI血流分级情况

治疗前,组间比较TIMI血流分级情况,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,两组2级、3级与治疗前比较,差异有统计学意义(P<0.05),观察组急性心肌梗死患者治疗后的血流2级、3级与对照组比较,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

2.3 CTFC

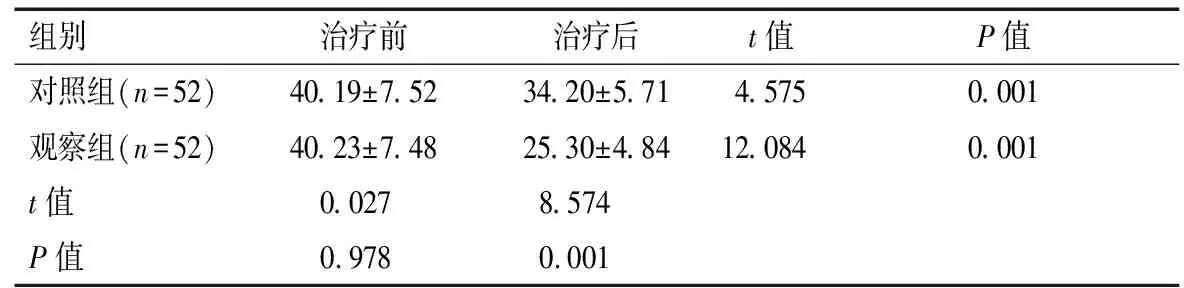

两组急性心肌梗死患者治疗前的CTFC比较,差异无统计学意义(P>0.05);两组治疗后的CTFC均低于治疗前,差异有统计学意义(P<0.05);观察组治疗后的CTFC比对照组数据更低,差异有统计学意义(P<0.05)。见表4。

2.4 左心室功能

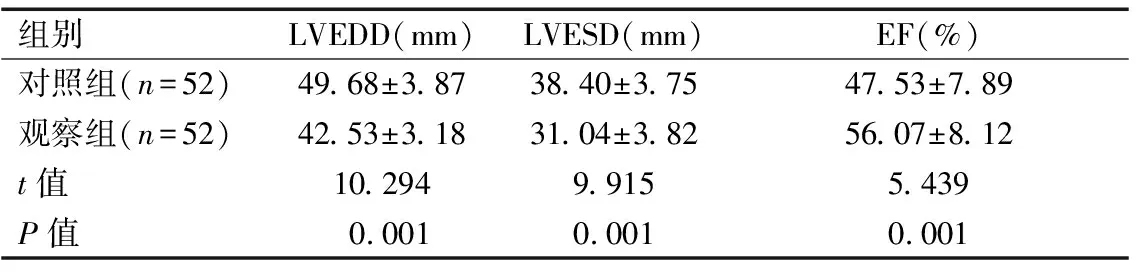

观察组急性心肌梗死患者术后的LVEDD、LVESD均低于对照组,EF则高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表5。

表3两组急性心肌梗死患者的TIMI血流分级情况比较[n(%)]

组别0级1级2级3级对照组(n=52) 治疗前0(0.00)5(9.62)28(53.85)19(36.54) 治疗后0(0.00)2(3.85)16(30.77)∗34(65.38)∗χ2组内治疗前后/P值1.379/0.2405.673/0.0178.657/0.003观察组(n=52) 治疗前0(0.00)7(13.46)27(51.92)18(34.62) 治疗后0(0.00)1(1.92)7(13.46)∗#44(84.62)∗#χ2组内治疗前后/P值4.875/0.02717.479/0.00126.999/0.001χ2组间治疗前/P值0.377/0.5390.039/0.8440.042/0.838χ2组间治疗后/P值0.343/0.5584.522/0.0335.128/0.024

*P<0.05,与同组治疗前相比;#P<0.05,与对照组相比。

表4 对比两组急性心肌梗死患者的CTFC(帧)

表5 比较两组急性心肌梗死患者的左心室功能

2.5 不良事件发生率

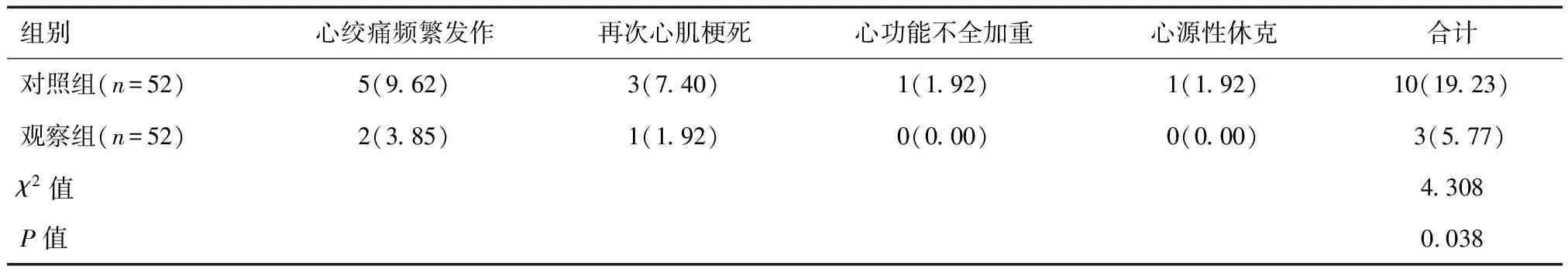

观察组急性心肌梗死患者的不良事件发生率(5.77%)低于对照组(19.23%),差异有统计学意义(P<0.05)。见表6。

表6 两组急性心肌梗死患者的不良事件发生率比较[n(%)]

3 讨论

急性心肌梗死在我国的发病率呈明显上升趋势[5],且男性高于女性,该病起病急骤、病情发展迅速、致死率高。尽早进行血运重建和恢复心肌血液灌注[6-9],保护心脏功能,有助于改善患者的左心室功能和预后。经皮冠状动脉介入术是治疗急性心肌梗死患者的有效方法,但单纯直接进行介入术,会使血栓碎块流向冠状动脉远端,引起血管阻塞和慢血流,进而导致远端血管完全堵塞,出现无复流现象。因此,在进行介入术时,辅以抗血栓治疗,对防止上述现象发生极为重要。

替罗非班属于血小板糖蛋白Ⅱb/Ⅲa受体拮抗剂[10],具有抗血小板聚集、抗PLT黏附的作用。在急性心肌梗死患者进行经皮冠状动脉介入术治疗前静脉注射替罗非班,其血浆浓度在注射后10~30 min后达到峰值,起效时间长[11]。另外,静脉注射替罗非班存在首过消除,在到达冠状动脉病变处时,浓度会降低,作用得不到有效发挥,加之急性心肌梗死患者大部分靶病变处相关血管无前向血流,使其无法在冠状动脉病变处起到有效作用。而采用冠脉内超声注射能够保证药物在冠状动脉发挥作用,且能保证足够的药物浓度[12],有助于药效的充分发挥。

本研究结果显示,观察组急性心肌梗死患者临床资疗的总有效率高于对照组更高,究其原因可能在于冠脉内超声注射能够在短时间内形成较高药物浓度,从而有效改善血流分级和血流灌注水平,缓解左室重塑,促进心功能的改善。结果还显示,观察组在治疗后的CTFC亦比对照组低,说明冠脉内超声注射替罗非班能够保证足够的血药浓度[13-14],能有效避免心肌梗死再灌注的发生。此外,观察组急性心肌梗死患者的不良事件发生率明显低于对照组,表明冠脉内超声注射替罗非班比静脉注射具有更高的安全性。

综上所述,冠脉内超声注射替罗非班在改善急性心肌梗死患者的T1M1血流、促使血栓负荷减轻[15]、修复心肌梗死、恢复心肌组织灌注水平以及减少心血管不良事件发生等方面均优于静脉注射,且安全性更高,是值得推广的一种给药方式。