茶歌镜像

——观照民国时期武夷山岩茶生产制作茶人群像

何 英

(武夷学院 人文与教师教育学院,福建 武夷山 354300)

1940年,由中国茶叶公司和福建省合资兴办“福建示范茶厂”,原崇安茶业改良场并入示范茶厂,示范茶场厂下设福安、福鼎分厂和武夷、星村、政和制茶所。由张天福任厂长、庄晚芳任副厂长、吴振铎等任茶师、林馥泉任武夷所主任、王学文任星村所主任、陈椽任政和所主任。茶叶学识渊博的林馥泉先生,于1942年撰写《武夷茶叶之生产制造及运销》,对武夷茶进行了全面调查记载,为后人提供了重要资料,受到了今人的高度评价,其文后附有民国时期武夷山采茶制茶工人所唱的山歌15首[1]。山歌正如一面镜子,具有反映当时现实生活面貌,以及抒发劳动人民劳作时真实情感的艺术价值。文章根据这15首山歌,结合现今武夷山仍旧传承的传统岩茶生产制造情况,观照民歌中的民风民情,重在考察并还原民国时期武夷山生产制造茶人的群落形象以及他们的生存状态,为武夷岩茶史提供研究参考。

武夷岩茶的制作工艺十分复杂,其主要的几道工序为:采青、炒青、揉捻、挑拣、碳焙等。文章将根据以上的做茶工序和山歌中所提到的相应的岩茶生产制作内容以及相应史料,将之做以梳理,理清山歌中记载的传统武夷岩茶主要的生产制造和分工以及茶人生态群落生存状态,复原构建民国时期茶人尤其是茶工群像,观照他们的真实劳作和生活情况。

一、《采青山歌》

采青山歌咏叹了武夷山采茶工辛苦劳作和悲惨的生活境地,同时指出民国时期武夷山的采茶工普遍来自江西。

《采青山歌》

(一)清明过了谷雨边,想起崇安真可怜。日日站在茶树边,三夜没有两夜眠。

(二)清明过了谷雨边,打起包袱走福建。想起福建真可怜,半碗卤菜半碗盐。

茶树脚兜赚饭吃,灯火脚兜赚工钱。有朝一日回江西,吃完青菜赛过年。

(三)采了头春下了山,打个山歌好散班。今年几个搭得好,明年调拢作一班。

(四)一头包袱一头伞,打扮情哥走崇安。采了头春下了山,有钱无钱妹喜欢。

唱山歌和喊号子,是中华各民族劳动人民排遣劳作时劳累和求爱时创作出来的,具有一定的艺术价值和对现实社会的讽喻作用。[2]武夷山采茶时茶工所唱的山歌,也是全国茶工们抒发内心不满情绪以及排遣苦闷的方式。以上这四首山歌,以通俗质朴的的语言唱出采茶劳作和生活真实状况,是江西茶工对到武夷山做采茶短工时的悲惨生活的感慨以及对苦闷情绪的排遣。通过对现今武夷山茶工现场所唱采茶歌记录调查可见,该山歌虽然歌词短而质朴,但基本上采取了一咏三叹的艺术手法,加深了歌曲的悲怆力度。尤其夜间寂静时听到老年茶工唱此采茶歌,其悲苦之调,引人泪下。

前两首歌词,记录了采茶工的艰辛:清明到谷雨的20天头春茶采摘过程中,天还没亮茶工就上山采茶,劳作十分辛苦;而且雇主所安排的饭菜十分粗陋,甚至连青菜都没有。而第三首的“今年几个搭得好,明年调拢作一班”,看出了虽然茶工的劳作很辛苦,但是这些茶工们依然还指望着明年能和优秀的采茶工一起结伴到武夷山采茶赚钱补贴家用。可见,在很长的中国历史中,雇工的报酬极低,但为了补贴生活,雇主们很容易就能通过雇佣到偏远地区极其廉价的工人来保障自身的利润。[3]但采茶工种依然是这些江西茶农补贴生活的期待和选择。第四首山歌的歌词以在家等待茶工归来的情妹妹的口吻,唱出了情郎情妹之间情意绵绵的爱情。“打扮情哥走崇安”,表达了家乡的情妹妹送哥去武夷山采茶时的不舍之情,而包袱和伞具有深情的寓意,同时也是中国情侣之间传统的赠别物品,具有爱情象征意味。该山歌后两句则唱出了分别的情侣对采茶归来再次见面的期待之情,同时以“有钱无钱妹喜欢”,唱出了二人的爱情不是金钱能够衡量的,朴素地表达了民间底层质朴高尚的爱情观。

同时歌词透露了一个奇特的工种迁移现象:武夷山岩茶工人大致来自江西。通过查阅《武夷茶叶之生产制造及运销》文献,林馥泉先生于文中提到:“岩茶所用之工人,除包头一人及长工三五名,常用岩厂终年劳作外,其余均系临时招雇之短工,每春整批由江西上饶一带招雇而来”。此批工人固然对岩茶制造具有特殊技能,但数百年来传统之观念亦不无原因。崇安本地人皆认为:“惟有江西佬是武夷山开山种茶之始祖,惟有江西佬才是岩茶产造的大好佬,本地人在岩上从事茶业经营者,实属罕见。”

从中可见,数百年来江西人参与了武夷山岩茶的生产制作。同时,根据笔者日前调查发现,直至今日武夷山的茶厂依然习惯性招募江西上饶人到武夷山做茶。这些以做茶打短工为生的江西人不仅参与采青做青的劳作,而且更有意思的是那些民国当年留在武夷山岩上即正岩核心产区的江西茶工,现在经过三代定居武夷山的繁衍已经成为正宗的武夷山茶农。以当今武夷山市天心岩茶村为例,该村系由景区中14个自然村搬迁出来集合的新村。全村占有茶山面积7179亩,拥有景区2/3以上的山地面积,有种茶农户246户,占农户数的48%以上;茶叶加工企业家,茶叶加劳作坊500余家,是武夷山市著名的岩茶村。2017年,该村生产加工干毛茶30万余斤,年加工产值超过5亿元。而根据天心村的户籍资料数据收集发现,天心村茶农村民的祖上绝大多数都来自于江西上饶。而彼时茶歌中民国茶工的悲惨写照,与今日亿元岩茶村的茶农形成鲜明的对比。

二、《做青山歌》

做青山歌唱出了制作武夷岩茶工序的繁琐,细分做茶师傅的工种,以山歌所擅长的老百姓喜闻乐见的滑稽戏谑,调侃取笑不合格的做茶师傅,同时传达出做茶师傅劳作的艰辛。

《做青山歌》

(一)

高山作屋花门楼,生个儿子做包头。

掩鼻掩眼来做青,装聋作哑来看焙。

跳手跳足带山舅,扎手扎足做饭头。

(二)

烧火师傅烧大火,炒青师傅要磨锅。

揉茶师傅快快揉,看焙师傅来开火。

簸茶师傅快快簸,簸到黄片没一个。

根据陈椽教授1979年提出的,按工艺来分中国的茶种类主要分为:绿茶、白茶、黄茶、黑茶、红茶、乌龙茶(青茶)等六种。[4]作为乌龙茶的武夷岩茶,摇青、炒青、揉捻、焙茶是其重要工序,是区别于其他工艺品种茶的重要工序,是近代制茶工艺史上的一个重大变革。武夷岩茶做茶工序复杂,其中最复杂的则是做青。如果做青没做好,所有采来的茶都成废物,那么一年的种植和采摘辛苦都白忙了,茶人的收入也成空。继茶叶采摘、晒青和摇青环节后,很快进入炒青和揉捻环节。

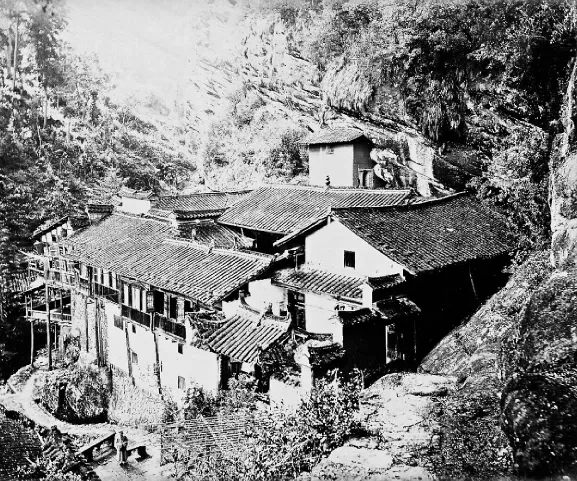

第一首做茶山歌以民间歌谣常见的、百姓喜闻乐见的戏谑方式,调侃了武夷岩茶茶厂里的四大工种师傅:蒙住眼睛和鼻子来做青的工艺不到位的做青师傅,有意与揉茶劳作对的焙茶师傅,每天忙着带茶工上山采茶而翻山越岭的带山师傅,手脚忙乱的茶厂伙夫做饭师傅。山歌映射出武夷山做茶季时茶厂全体上下的忙碌生活状态,以及茶工师傅们集体对期待子孙能当上茶厂包头的美好向往。

图1 民国时期牛栏坑岩茶厂老照片Fig.1 Old photo of Niu Lan Keng tea factory during the Republic of China

第二首做茶山歌既唱出了各道工序中做茶师傅的紧张忙碌情景,同时又道出武夷岩茶传统制作对每道工序的工艺要求精益求精的工匠精神。炒茶必须烧大火,锅热了用鹅卵石磨去锅上的茶渍,炒后揉捻讲究速度又快又匀称。二次炒揉后,紧接着的焙火讲究炭火之炎弱,焙茶之前挑拣严格,要求没有一片黄片叶子。因此,从山歌中我们解读到武夷岩茶价格之所以高昂,既因全国所特有的山场造就,更多的源于岩茶制作工艺的繁琐与精湛所耗费的精力和成本。至今为止,武夷山的茶农在做茶时,依然传承着这种古法制作工序,师傅的分工严谨细致如旧,他们和祖上一样遵从时令的规则,从清明到谷雨这20天内争分夺秒日夜无休地做茶,精心所做的茶叶之精美程度堪比艺术品,但可惜的是如今在武夷山会唱这制茶歌的茶人已经难觅了。

三、《包头山歌》

民国时期,武夷岩茶的茶工——上至包头管理者下至普通茶工者,无不饥寒交迫和贫困潦倒,而“包头”在茶叶生产制造劳作中既是得利者又是受害者。

《包头山歌》

(一)宁在江西觅食,不往崇安采茶。三餐硬饭难吃,高山峻岭难爬。五十八两大秤,二分工钱难拿。欲问此是何厂,就是傅月生家。

(二)走厂不走包头厂,包头老板无商量。三餐要吃无饭菜,肚子饿成灯笼样。

(三)武夷山上茶厂多,哪个茶厂不唱歌。包头说我好快活,眼睛爱困无奈何。

(四)武夷山上九条龙,十个包头九个穷。年轻穷了靠双手,老来穷了背竹筒。

本节第一首山歌与上文前几首采茶山歌的差异在于:以直接哭诉的方式唱出茶工真实遭遇——劳作辛苦、待遇极其低下,受到武夷山茶主残酷剥削的事实。“五十八两大秤,二分工钱难拿。”民国时期标准的度量衡1斤为16两,而辛苦制作58两即3市斤多的茶,最终茶工连2分钱都难以拿到手,充分体现了民国时期茶工的可悲境地以及岩主的苛刻。[4]山歌甚至毫不留情地直接唱出对茶工进行残酷剥削的岩主的名字——傅月生,将严酷岩主的名字昭及天下。该首山歌以现实主义写实的手法,体现出传统民间谣谚直言不讳的风格。

而在第二、三、四首的山歌中,不断出现的角色——“包头”形象,既是被底层茶工控诉的对象,同时本人也是被茶山实际拥有者即岩主欺凌的对象;包头是资本主义在农业生产界发展史上的产物,同时也是时代的牺牲者。

在论述上文做青民歌中,曾提到包头被当地茶叶界广泛认为是百里挑一的人才,成为包头也是茶工梦寐以求的工作。但是,承包了茶山的包头必须负责茶厂的生产制作盈亏,才能够从中获利,因此免不了对底层茶工的管理十分苛刻。例如第二首山歌中,茶工直接唱出包头的茶厂比岩主本人主持的茶厂更严苛的事实;第三首山歌可看出包头对茶工的监管十分严苛,即使茶工劳累犯困而唱山歌解乏,包头却讽刺茶工的日子很快活。

但是,在土地所有制私人化的民国时期,包头们只是被茶山地主们利用的对象,身份与传统农业中承包山田的佃农更加接近。当资本主义的萌芽发展绵延到农村,最终在茶叶的生产过程中产生了具有一定资本主义管理者性质的“包头”现象。然而,包头不是土地的占有者,不是茶山的主人。当他们老去了没有能力再管理茶厂的时候,就会被岩主驱赶出去。由于民国时期战乱频多,根据林馥泉先生于《武夷茶叶之生产制造及运销》文中所记载的上个世纪40年代实况:“武夷山的茶叶因交通阻断的问题而无法外销滞留,导致武夷山茶叶的价格大跌,很多茶厂倒闭,岩主逃跑,所剩的茶厂不到三四十家。”[1]因此,茶山包头的收入是很难得到保障的,就像第四首山歌里唱的:“年轻穷了靠双手,老来穷了背竹筒。”因此,我们发现这些包头自身也是受害者,年轻时靠劳力生活,由于没有土地,晚年有可能沦落为乞丐。

综上所述,武夷岩茶的生产制作在武夷山乃至福建都是极其重要的产业之一。通过对民国时期在武夷山茶工内部流传的山歌的研究,积极复原构建武夷岩茶传统制作工艺流程中茶人群落形象,有助于我们解读武夷岩茶民国时期的发展史,深化完善武夷岩茶的民俗文化,共同助力武夷茶业的发展。