多数人医疗侵权行为及责任分担规则对医联体发展的启示

王 颖 李晓彤

医疗损害侵权事件发生后,患者或其亲属会面临寻找侵权人并向其索赔的问题。而当该医疗技术侵权事件涉及两个以上的侵权人或医疗机构时,患者及其亲属还需考虑同时求偿或分别求偿,法院在进行裁决时则要考虑多数人侵权责任是共同承担还是分别承担,以及各自承担多少等问题[1]。

我国多数人侵权制度的早期格局是由20世纪80年代《民法通则》和最高人民法院相应的司法解释确立的[2]。此后在2003年,基于《民法通则》以来的理论和实践经验,最高人民法院于《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《人损解释》)中正式规定了共同危险行为[3]103-104。2010年实施的《侵权责任法》中,第八条至第十四条构建了我国多数人侵权法律制度的基本框架。

基于多数人医疗技术侵权行为的角度,可以将《侵权责任法》7个条文涉及的几类多数人侵权责任形态总结如下: 类型一,《侵权责任法》第八、九条。几个侵权人共同实施侵权行为,因“共同故意”或“共同过失”凝结为一个整体,因此每个侵权人均应对整体性后果承担连带责任;类型二,《侵权责任法》第十条。每个侵权人均实施了可能导致受害人受损的危险行为,但具体由哪一个或哪几个引发损害,处于不明确状态,则所有参与危险活动的人都应向受害人承担连带赔偿责任;类型三,《侵权责任法》第十一条。几个侵权人分别实施侵权行为,但每个侵权人的行为都足以造成全部的同一个损害后果,则各侵权人承担连带责任;类型四,《侵权责任法》第十二条。几个侵权人分别实施侵权行为,造成同一损害,但每个行为都不足以造成全部损害后果,则按照原因力承担责任份额,无法确定各自原因力,则平均分担赔偿责任[4]。

然而,目前在我国实施的以《侵权责任法》为主的法律条文虽有关于多数人侵权的相关规定,但有两个仍待解决的问题:一是围绕多数人侵权行为的学说争论在我国并未尘埃落定,《侵权责任法》第八条至第十二条也并非泾渭分明,相关司法解释上也有语焉不详的阐述,实践中常出现相同案件不同处理的情况[5],这使得《侵权责任法》中的多数人侵权制度并未妥当适用于司法实践;二是在医联体和分级诊疗制度快速发展的今天,暂时未出现关于多数人医疗技术侵权的明确司法解释,在司法实务中给法院应用多数人侵权理论及判断多数人侵权责任分担的“共同性”和“分别性”带来了困难。

因此,为尊重多个医疗行为主体诉讼的客观进程,有必要找到一个相应的责任分担规则,并在责任承担方式中,找到有助于连接实体与程序、给多医疗行为主体侵权诉讼提供指引的标准。鉴于此,本文首先对中国司法实务运行现状进行考察,总结出法官对具体纠纷进行侵权责任判定时所遵循的司法逻辑;其次,参考英美法系对多数人侵权责任的分担规则,立足于我国大力发展医联体模式的现状探讨其对中国的启示,最终提出符合中国多数人医疗技术侵权案件处理逻辑的理论分析框架,并探讨对医联体发展的启示。

1 多数人医疗技术侵权案件的司法实践

过去,对多数人医疗技术侵权行为,“共同侵权”和“连带责任”在实践中是否适用是我国民法领域中学界和实务界讨论的焦点[6]。

长此以往,共同侵权几乎成为了适用连带责任的前提,而共同侵权以外的情况则属于按份责任的范畴。故类型一与类型四的医疗技术侵权责任形态较为常见,本文也将主要介绍这两类案例。由于缺乏明确的指示性程序处理规则,在案件中牵涉到多家医院或医疗机构的责任分担机制时,是否采用多数人侵权法律条文及如何进行责任分担是司法实务的一个难题,以至于不同法院在处理具体案件时做法有所不同,这种一定程度的混乱局面从以下几个案例得以体现。

1.1 案例1

原告苏某某(死者崔某某之妻)等向法院起诉某大学附属医院、某第六医院、某抢救中心,诉称由于被告某大学附属医院、某第六医院对崔某某的手术操作和术后护理不当,造成术后感染及多脏器功能衰竭;被告某抢救中心在为崔某某转诊过程中看护、抢救不力,最终导致了崔某某的死亡。原告要求三名被告共同进行赔偿,并承担连带责任。法院认定事实:原告与两医院之间共同实施了医疗行为,医患关系在两医院均有发生。经司法鉴定,某第六医院诊疗过程存在过错,且与死亡后果之间产生部分因果关系,应负次要责任,附属医院由于共同诊疗行为应承担连带责任。而抢救中心不存在医疗过错,故其不应赔偿,亦无连带责任[7]。

在该案例中,对于原告的连带赔偿要求,法院依照《侵权责任法》第六条第一款、第八条、第十六条、第五十四条的规定审理认为,二人以上共同实施侵权行为,造成他人损害的,应当承担连带责任,判令某第六医院分项给付,由某大学附属医院承担连带责任。其判决中依据的多数人侵权法律条文为《侵权责任法》第八条。

1.2 案例2

原告雍某某向法院起诉某县门诊部和该县某卫生院,诉称某县门诊部与该县某卫生院诊疗过程不符合诊疗规范,出现医疗事故造成雍某某发生严重损害后果,应负连带责任。原审法院认定事实:雍某某在某县门诊部行右锁骨克氏针内固定术,后在该门诊部取钢针失败,该门诊部联系了该县某卫生院,利用其设施设备给雍某某取钢针,造成了申请人人身损害。原审审判:申请人无证据证明其与该县某卫生院建立过医患关系以及该卫生院有人参与上述医疗活动。雍某某申请再审被驳回[8]。

在案例2中,原告诉两被告承担连带责任,法院依照《侵权责任法》第十六条、第五十四条、第五十七条的规定进行判决,由某县门诊部承担医疗损害责任,该县某卫生院不负连带责任。其判决中并未应用任何多数人侵权的有关法律条文。

1.3 案例3

原告杨某某向法院起诉某县人民医院和该县妇幼保健站,诉称女婴杨某出生八个月后发育指标出现退步,诊断为“苯丙酮尿症”,人民医院和妇幼保健站在女婴杨某出生后采血做“新生儿疾病筛查”不符合规范,致使病情延误,要求二者承担医疗技术侵权损害赔偿责任。原审法院审理认为:人民医院未按照规范要求采血和实施“新生儿疾病筛查”,由此所产生的合理治疗费用由人民医院负42%主要赔偿责任;因采血单位将血样标本采集后,连同采血卡片一并送至验收单位即妇幼保健站,妇幼保健站未严格审查采血卡片上的出生日期和采血日期,将采血时间不符合要求的血片送检,应对杨某病情的延误治疗所产生的合理费用承担18%的赔偿责任。杨某某、人民医院与妇幼保健站均不服人民法院初审判决,提起上诉。终审判决:驳回上诉,维持原判[9]。

在案例3中,原告要求两被告承担全部医疗损害责任赔偿,并未提及承担连带责任。法院依照《侵权责任法》第十六条、第五十八条第(一)项之规定,根据参与度确定责任比例,原告及两被告分别承担了不同比例的责任份额,但其判决中并未应用或提及多数人侵权的有关法律条文。

1.4 案例4

原告宋某某(死者姜某某之妻)称某脑科医院和人民医院在诊疗过程中违反基本诊疗规定和要求,导致患者病情恶化,对患者的死亡负有连带责任。姜某某患躁狂症被送往脑科医院,多次主诉腹痛,医院未给予必要的检查和治疗,直至呕吐物呈现咖啡色才于中午时请人民医院医生前往脑科医院诊疗,医生赶到时已经是下午5时20分,姜某某于21时30分抢救无效死亡。原审审判:损害后果的发生与人民医院、脑科医院二者的医疗过失行为均有关系,二者应各自承担相应的赔偿责任。其中,脑科医院承担65%,人民医院承担35%,两医院提起上诉被驳回[10]。

上述案例中,原告请求两被告对患者的死亡负连带责任,法院认为,损害后果的发生源于两被告医疗过失行为的间接结合,依据最高人民法院《人损解释》(《侵权责任法》尚未出台),按照过失大小、原因力比例,两被告各自承担相应的赔偿责任。其判决中应用了多数人侵权的条文,即《人损解释》第三条第二款。

1.5 案例5

汪某因外伤致左大腿疼痛伴活动受限就诊于某市中心医院,行左股骨颈骨折半髓置换术,后再次就诊于市中心医院,考虑感染,转科后进一步治疗。后汪某家属要求转入上级医院某大学人民医院继续治疗,进行了人工假体取出、灌注引流、继续抗感染等治疗。几天后汪某出现多器官功能障碍,经抢救无效死亡。原告王某某等(死者汪某法定继承人)因某人民医院、某市中心医院的诊疗行为存在过错并导致汪某死亡向法院起诉,要求两医院共同承担民事赔偿责任。原审审理认为,根据《侵权责任法》,结合鉴定意见,法院认定某大学人民医院、某市中心医院对汪某的死亡结果分别承担10%、60%的过错责任[11]。

在上述案例中,原告要求两被告共同承担民事赔偿责任,并未提及共同侵权与连带责任相关的内容。法院依据《侵权责任法》第十六、五十四条,最高人民法院《人损解释》第十七、十八、十九、二十一、二十二、二十三、二十四、二十七、二十九条,最高人民法院《关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》第十条,《民事诉讼法》第一百四十二条的规定,判决两被告承担不同比例的过错责任,但其判决中并未应用或提及多数人侵权的有关法律条文。

1.6 案例6

邓某某(死者邓某儿子)等原告向法院起诉某第一医院、某胸科医院、某电力医院,诉称三家医院对邓某的诊治不符合诊疗规范,导致邓某死亡,要求三家医院连带赔偿邓某死亡赔偿金等数十万元。原审法院认定事实:邓某被同事送往电力医院就诊,随后转诊至第一医院急诊科,该医院对患者予以抗感染、脱水等治疗,该科结合病史考虑结核性脑膜炎和肺结核可能,请呼吸内科会诊协助诊治并联系某胸科医院会诊,后患者转院至胸科医院,诊疗过程中病情加重,家属不同意转入ICU病房,最终患者抢救无效死亡。原审判决三家医院承担不同份额的赔偿责任,第一医院赔付邓某6万余元,电力医院赔付1万余元,胸科医院赔付7万余元,驳回邓某的其他诉讼请求。胸科医院对上述判决不服,提出上诉,终审判决:驳回上诉,维持原判[12]。

在案例6中,原告要求三被告承担连带责任,连带赔偿邓某死亡赔偿金,法院依照《侵权责任法》第六、十二、十五、五十四、五十五、五十六条,判决三被告依据其原因力及过错程度各自承担不同比例的赔偿责任,并给予原告一次性赔付。其判决中应用到多数人侵权的条文,即《侵权责任法》第十二条。

1.7 案例分析

通过上述案例及其判决,可以看出法官在司法实务采用的规则呈现以下情况:在前两个案例中,案例1属于在非主观故意的情况下,两人及以上的主体实施共同侵权行为,应当共同承担连带责任。案例2中情况特殊,因整个事件中该卫生院只提供了设备但并未有医生参与原告的诊疗活动,故法院认定卫生院与原告并未发生医患关系,不符合“加害行为、主观过错、损害后果、因果关系”四个侵权行为构成要件,故该卫生院不负连带责任。案例1、2的判决结果都提及被告是否负有“连带责任”,但只有案例1中的判决应用了多数人侵权的相关法律条款。 在后四个案例中,各侵权人的行为应当属于原因竞合。具体而言,案例3中直接造成患儿损害的是人民医院的不当采血,间接造成损害的是妇幼保健站的不仔细审查;案例4中脑科医院的不当治疗、人民医院的延迟会诊分别是导致患者损害的主要、次要原因。患者的损害后果由两家医院分别独立实施的侵权行为所共同造成。该侵权行为在时空上有先后顺序,属于相继侵权,单独某一方都不足以造成全部损害后果。因此,属于典型的间接结合的侵权行为,不同侵权人所应承担的赔偿责任份额由过失大小或原因力比例来确定[13]。案例3、4、5、6中判决结果均直接按照责任份额确定赔偿,但只有案例4、6中应用了多数人侵权的相关法律条款并对多数人侵权的责任归属和分担机制进行了明确的说明。

2 中美多数人侵权行为及责任分担规则

2010年,我国《侵权责任法》开始实施,该法第八条至第十四条构建了多数人侵权责任体系,该法一经实施,国内民法学界便展开了热烈讨论,说法不一。对于多数人侵权,法律上存在的主要问题是损害赔偿责任应当如何在多数人之间合理分担[3]99-124。基于此,本文将依托杨立新教授[14]的研究理论,对中国、美国在此领域的相关体系进行考察,对多数人侵权行为和责任的对应及责任内部分担机制进行讨论。

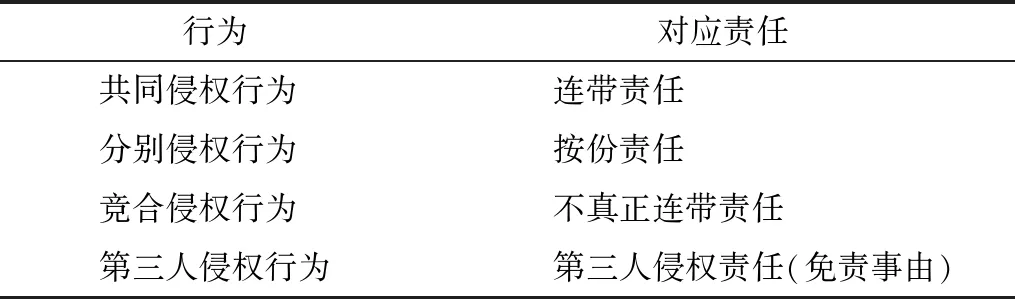

目前,中国有关多数人侵权的理论集中体现在《侵权责任法》中,《人损解释》与《民事诉讼法》也有提及。杨立新教授经过反复研究后认为,多数人侵权行为形态和多数人侵权责任形态有四种类型,见表1[14]。

表1侵权行为与其对应的法律责任

行为 对应责任 共同侵权行为连带责任分别侵权行为按份责任竞合侵权行为不真正连带责任第三人侵权行为第三人侵权责任(免责事由)

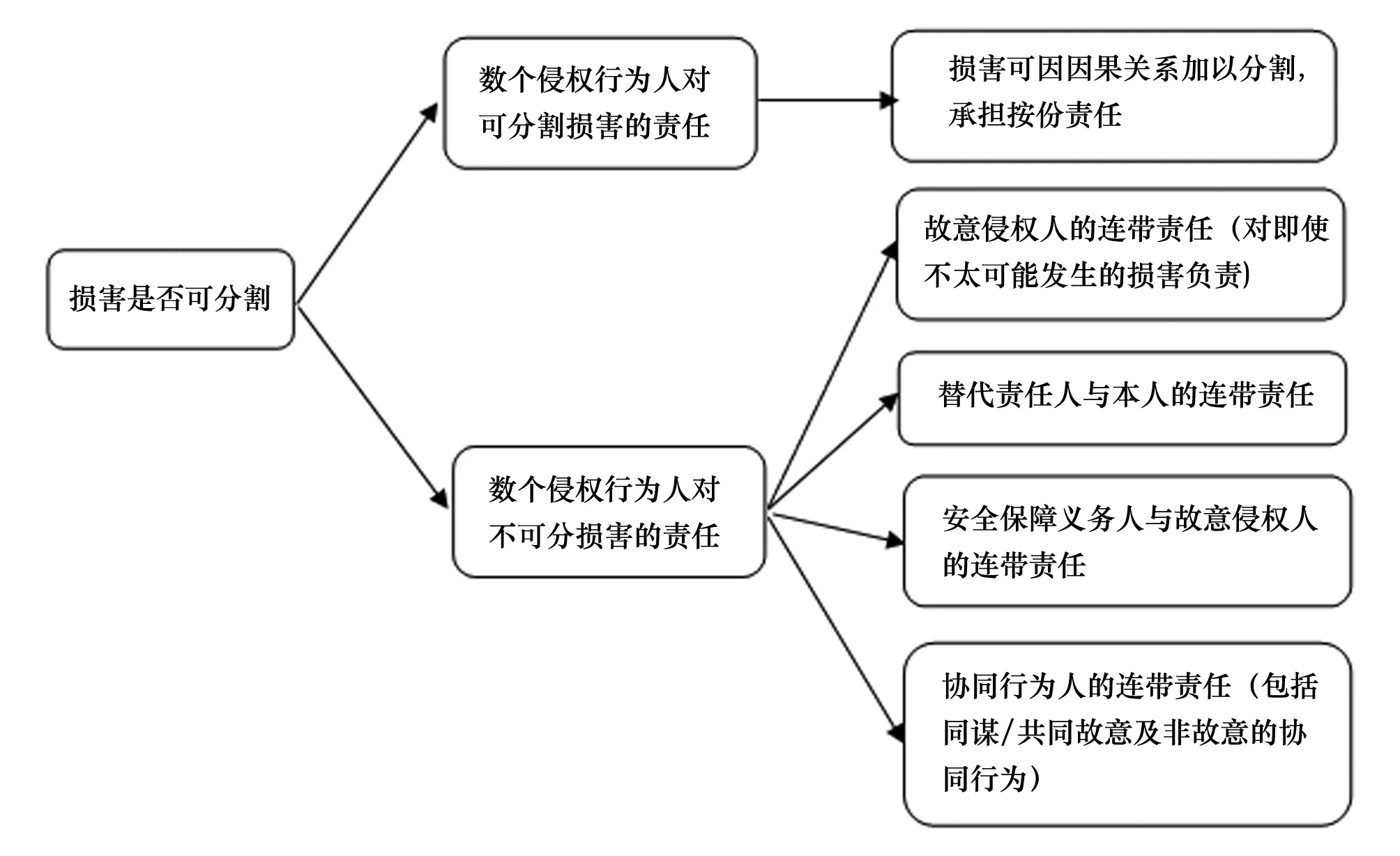

在美国,有关多数人侵权的理论集中体现在《侵权法重述第三版责任的分担》(以下简称《重述三》)的规定中。多数人侵权依据损害可否分割,可划分为两大类,见图1[3]68-70。

图1 《重述三》依据损害可否分割的分类

在由数个独立侵权行为的结合导致不可分损害的情况下,《重述三》第十七条授权予案件管辖地的法律,具体确定这些侵权人如何承担责任,见表2[3]70-72。

表2《重述三》关于侵权人担责的说明

责任类型说明连带责任故意侵权人适用。分别责任即按份责任。混合责任(形态一)基于结合再分配的连带责任;一人无法承担自身责任份额时,按原责任比例在其他当事人之间再分配;故意侵权人、替代责任人、安全保障义务人和协同行为人不完全适用。混合责任(形态二)基于责任份额界限的混合责任;确定多个责任人的责任份额,超过份额界限者承担连带责任,低于者承担按份责任,故意侵权人除外。混合责任(形态三)基于损害赔偿类型的混合责任;损害赔偿类型:经济和非经济损害赔偿,经济赔偿要求各个侵权人连带责任,非经济赔偿只承担按份责任,故意、协同行为人除外。

通过以上比较考察可以看出,中美两国法律体系中关于多数人侵权责任的行为认定及责任分担规则有共通之处,但也有较大差别。美国的侵权法由于存在诸多弊端,因此在近20年进行了改革,向着损害赔偿的完全分担而努力,使损害与过错行为相匹配,从而在内部进行准确的损害认定及损害赔偿分配。中国欠缺的恰恰就是这点,由于《侵权责任法》对多数人侵权体系构建的不完整性,各学者对同一条款产生了不同的解释,这对司法实务造成了困难,使司法实践中此类条文应用模糊,这也解释了上述案例中仅有部分法院在进行多数人医疗技术侵权案件判决时,使用侵权责任法第八条至第十二条作为依据的现象。综上,美国《重述三》带来了如下启示:完善内部分担机制,确定原因力的计算法则,对多数人侵权行为及责任进行具体界定,确定侵权行为与责任形态之间的对应关系等。

3 立足医联体模式的发展启示

2017年4月26日,国务院办公厅颁布《关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》[15],在此背景下,三级医院、二级医院和基层医疗机构已经陆续加入医联体或医共体的构建,以疾病或患者为线紧密关联,由多个医疗责任主体共同发生或前后分别发生的医疗行为如双向转诊、远程医疗协作、专家跨医院会诊等将越来越密集。但与此有关的法律条文却极其匮乏,一旦发生医疗损害侵权责任纠纷,在这种“多因一果”或“多因多果”的复杂形态下,如何确定单个侵权人行为与损害后果之间的因果关系、其他行为人是否承担连带责任、如何进行责任分担以及按份责任份额的大小,在多数人侵权法理论中就尤为重要。

结合前文,多数人侵权理论中的“不真正连带责任”常见于缺陷产品纠纷,“第三人侵权责任”常见于免责事由,因二者在医疗技术侵权案件中极少涉及,故不在此进行讨论。对医联体形势下多数人医疗技术侵权的“连带责任”、“按份责任”展开进一步分析,探讨符合我国多数人医疗技术侵权案件处理逻辑的理论分析框架,期望对医联体发展有所启示。

3.1 理论框架

首先,应重视医联体在相关法律条文和规章制度方面的缺失;其次,在多数人医疗技术侵权责任判定中,应明确其行为形态与责任类型的对应关系。

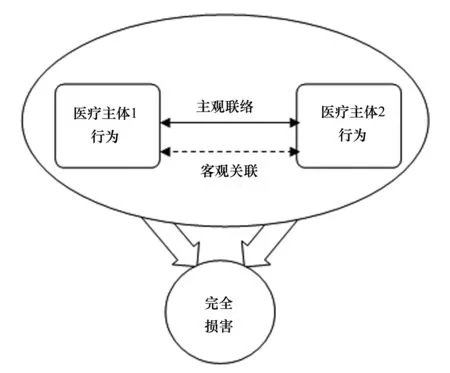

3.1.1 医疗技术共同侵权行为与连带责任

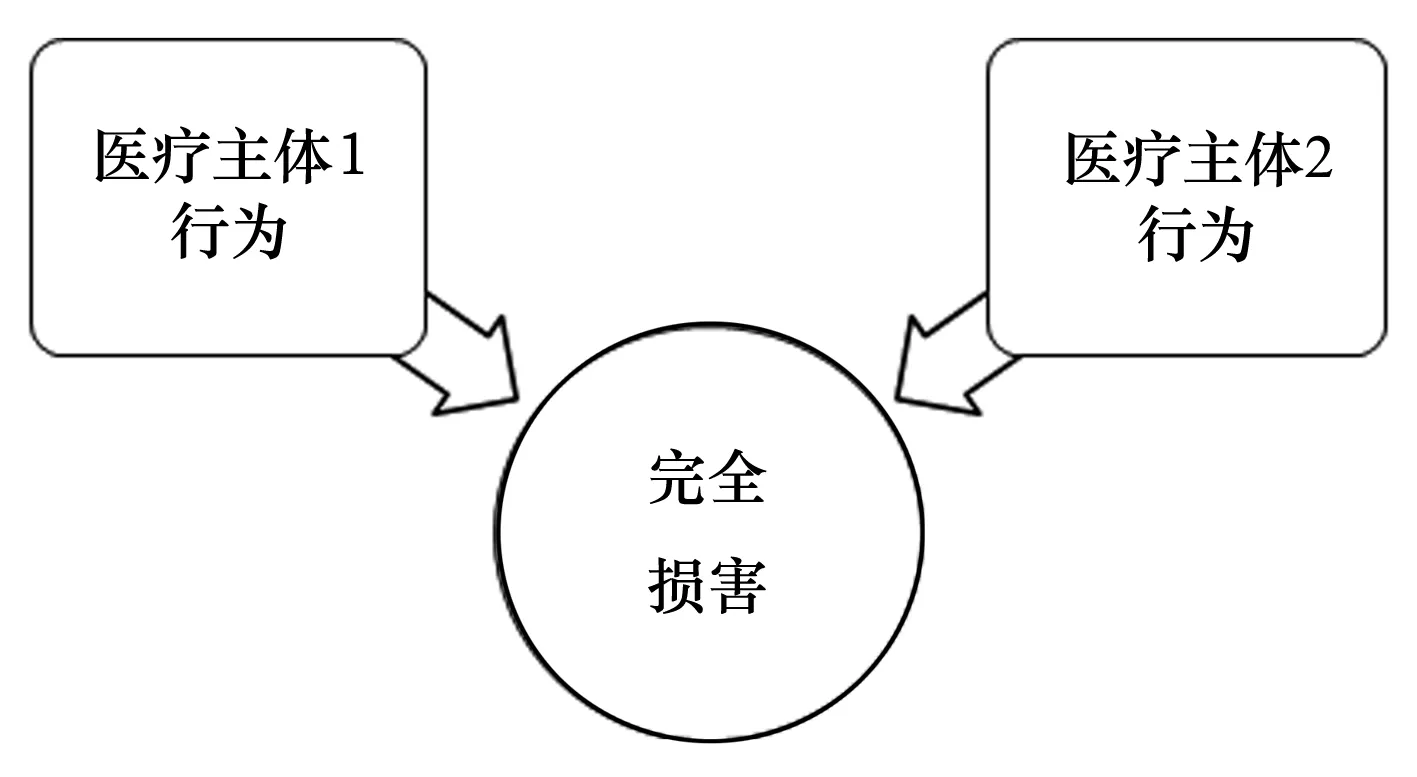

第一,确定共同侵权行为和连带责任。 对于共同侵权行为的界定,学界有主观说(共同过错)、客观说(共同行为)、折中说(主观与客观)、兼指说(主观或客观)四种观点[16]。依托以上四种理论,基于医疗行为的特殊性加以考量,狭义的医疗共同侵权行为如图2所示,指数个医疗主体基于主观或客观的关联,共同实施侵权行为,造成了患者的人身损害。例如案例1中两个医疗主体共同实施了手术,但无主观加害意思联络,即客观共同行为,每个医疗主体都是整体行为不可或缺的组成部分。在上述情境下,各个行为人承担连带责任,即他们都有义务向患者负全部赔偿责任。

图2 狭义共同侵权行为

第二,连带责任人内部责任分担规则。在确定多医疗行为主体承担连带责任后:首先,参见《侵权责任法》第十三条,患者有权请求连带责任人中的任何一个人承担连带责任。其次,参见《侵权责任法》第十四条,各连带责任人对外承担整体责任,对内依其过错程度和行为的原因力对自己的责任份额负责,承担了超出自己责任份额的责任后,有权向没有承担相应责任份额的其他连带责任人追偿。最后,连带责任人之间若有内部协议免除某些责任人的责任,与患者方无关,仍需保障患者方获得全部赔偿。

3.1.2 医疗技术分别侵权行为与连带责任和按份责任

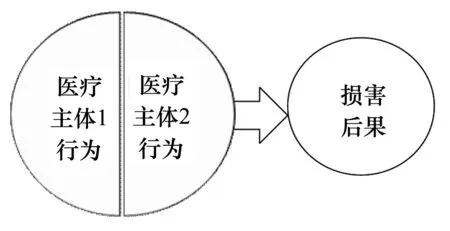

第一,确定分别侵权行为和责任分担规则[17]。分别侵权行为,杨立新教授[18]称之为无意思联络的数人侵权,其所造成的结果可以分割。医疗侵权领域的分别侵权行为是指在没有共同意思联络也没有共同医疗过错的情况下,多个医疗主体分别实施侵权行为,其行为结合在一起造成了一个共同的损害结果。如案例3、4、5、6,各个医疗行为主体根据各自行为造成的后果承担责任。分别侵权行为可以细分为:(1)典型的分别侵权行为,见图3[4]。根据《侵权责任法》第十二条,两个医疗行为主体以上分别实施侵权行为造成同一损害,能够确定责任大小的,各自承担相应的责任;难以确定责任大小的,平均承担赔偿责任。每个行为人只对自己的行为后果负责,不存在连带责任的问题。(2)叠加的分别侵权行为,见图4[4]。即按照《侵权责任法》第十一条,每个医疗主体的行为都会对患者产生完全的损害,此类情况在临床中较为少见。在此情况下,每个行为人需要承担连带责任。(3)半叠加的分别侵权行为,即介于典型和叠加行为之间,有的行为人其行为足以造成全部损害,有的不能造成全部损害。其结果是,每个医疗行为主体对于损害重合的部分都要承担连带责任,损害不重合部分由具有全部原因力者承担。

图3 典型的分别侵权行为

图4 叠加的分别侵权行为

第二,原因力与按份责任的份额。 现行侵权法中对于如何界定原因力的大小以及如何确定侵权人责任份额没有明确的规定[19],应在因果关系确立的前提下,以《侵权责任法》的相关条文为基础,根据原因的主次和直接间接性确定原因力的大小,按照每个医疗行为主体的过错和原因比例,按份承担其相应份额的侵权责任;难以确定责任大小的,平均承担赔偿责任。

3.2 对医联体发展的启示

医联体作为分级诊疗模式的有效举措,近年来得到国家的高度重视。但在目前多个医疗结构间的运行规制中,医院虽十分注重医疗纠纷的预防与处理,却相对忽视了患者在医联体内多个医疗机构间就医的责任分担问题。如前文所述,法律条文、司法解释或学者理论层面的行为形态与责任类型相互对应,法院判决时明确侵权法的使用条款和在案件事实指引下的社会价值导向,以及原因力和责任份额计算的明确规定,将对界定医疗领域的多数人侵权问题和医联体的发展具有充分指导意义。在对多数人医疗侵权案件和中美多数人侵权法律进行分析的前提下,本文结合医联体现状,提出以下几点启示。

3.2.1 配套医联体对应统一的转诊指标与制度规范

转诊是医联体正常运行时发生的基础医疗行为,但在上述情况下,若无标准转诊指标,一旦发生医疗侵权责任纠纷,医联体内部出于对各自利益的维护极易分崩瓦解,医联体内亟待建立与其实际情况配套的转诊指标和制度规范,制定并实施激励监管体制,在促进医联体高效运转的同时,将侵权责任分担清晰化。

3.2.2 各级医疗机构间职责任务应清楚明晰,建立分级诊疗和分工协作机制

尽管医联体所采用的模式为小病在基层,大病去医院,康复回基层,但现阶段仍停留在表面,并未得到深入落实。大医院可能会出于自己的利益不放病人,基层则缺乏与医疗技术匹配的医务工作者。医联体长期以来权责不够明了,若发生侵权纠纷,责任份额无法计算,只能平均分摊,基层医院将处于不利地位。

3.2.3 患者归属不可混淆

案例1中,患者手术由两家医院的医生共同完成,患者在某第六医院住院,但病历首页却加盖某大学附属医院的印章,住院医疗费用同样由附属医院提供收据,在此类病人归属无法明确的情况下,法院只能将侵权纠纷按照共同侵权判决多行为人共同承担连带责任,对行为人内部的责任分担不利。故医联体应重视规范化制度的建立,虽然患者在上下级医院进行转诊,不同医疗机构诊治患者的同类疾病,但在患者归属方面仍不可随意混淆。

3.2.4 内部明确利益共享与责任承担规则

在市场经济体制下,医院作为自负盈亏的个体,其公益性的前提仍是利益的大小。因此,通过多方协商签订协议,建立医联体内部利益共享机制非常重要,这对明确其内部责任承担原则以及内部责任分担机制将提供极大的便利性。

——以《民法典》第1182条前半段规定为分析对象