患者家属对Ⅳ期非小细胞肺癌患者安乐死的认知调查*

周彩燕 黄金华 黎教武 邓国升 秦茵茵

全世界范围内每年有超过100万的患者被诊断为肺癌,其中80%为非小细胞肺癌(non-small cell lung cancer,NSCLC)。目前,NSCLC仍是导致癌症死亡的首要原因。虽然手术是肺癌的首选治疗手段,但75%以上的肺癌患者在确诊时已为不可手术切除的Ⅲb期或Ⅳ期。相当一部分患者或者家属选择非放化疗等姑息治疗,但随之而来不可避免的问题就是死亡。世界卫生组织癌症研究中心2018年8月发表的报告显示,2018年有180万肺癌病人死亡,占癌症死亡人数的18.4%[1]。我国每年新发肿瘤病例约为312万例,全国每分钟有6人被诊断为恶性肿瘤,死亡约270万人,而该数字会逐年提高。其中,有相当数量的癌症患者是在极度痛苦中离开人世的,因为实施安乐死没有明确法律依据和限定规定[2]。安乐死作为一种非自然结束生命的方式,在世界范围备受争议,是学术界的重要议题。近年来,不断有人呼吁安乐死合法化,更有人士在人大提出相关提案[3]。生死问题是人类存在和发展的根本问题,关乎人的归属与意义,自古以来就是哲学和宗教讨论的核心,目前我国安乐死备受争议,亦未见有关患者家属对Ⅳ期非小细胞肺癌安乐死的调查报道,本文着重分析调查笔者所在医院呼吸内科患者家属对Ⅳ期非小细胞肺癌患者安乐死的认知。

1 对象与方法

1.1 研究对象

选择广州医科大学附属顺德医院2018年1月~12月呼吸内科收治的Ⅳ期非小细胞肺癌患者148例,所有病例符合以下入选标准及排除标准。入选标准:(1)符合原国家卫生和计划生育委员会专家委员会发布的《中国原发性肺癌诊疗规范(2015年》中相关诊断标准;(2)有明确的肺鳞癌、肺腺癌、大细胞肺癌以及其他非小细胞肺癌病灶,有病理学诊断依据,相关影像学检查提示为Ⅳ期肺癌;(3)患者家属能积极配合完成调查问卷。排除标准:(1)非Ⅳ期非小细胞肺癌;(2)患者家属不能配合完成调查问卷;(3)有其他严重基础疾病的或者有多脏器功能严重衰竭的;(4)原发性小细胞肺癌;(5)肺转移癌。所有入选患者家属均自愿参与,知情同意,并均签署知情同意书。

1.2 方法

1.2.1 调查方法

通过查阅赵桂增等[4]报道的“河南省公众对安乐死的认知、态度及意向调查”以及臧运森等[5]报道的“基于生命质量视角的安乐死问题探讨”相关文献,对医务人员、患者家属进行预先访谈,并结合医务人员人文医学教育及社会公众对安乐死的态度编制调查问卷,期间根据相关专家意见形成终稿。问卷内容包括被调查者一般情况,获知安乐死的途径,对安乐死的认知、态度,对安乐死的目的,对实施安乐死的意向。

1.2.2 统计学方法

收集问卷后对问卷进行编号,用Excel表建立数据库,应用SPSS 17.0统计软件对数据进行率的比较,因素分析采用非条件Logistic回归分析,P<0.05,表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 受调查者一般资料比较

共发放调查问卷148份,回收有效问卷141份,回收率95.5%。男性73人,年龄27岁~85岁,平均年龄(42.79±18.97)岁;女性68人,年龄20岁~86岁,平均年龄(42.16±20.65)岁。受访者文化程度小学以下为42人,占29.79%;初中文化程度为51人,占36.17%;高中文化程度为28人,占19.86%;大学以上20人,占14.18%。

2.2 患者家属对安乐死的一般认识情况

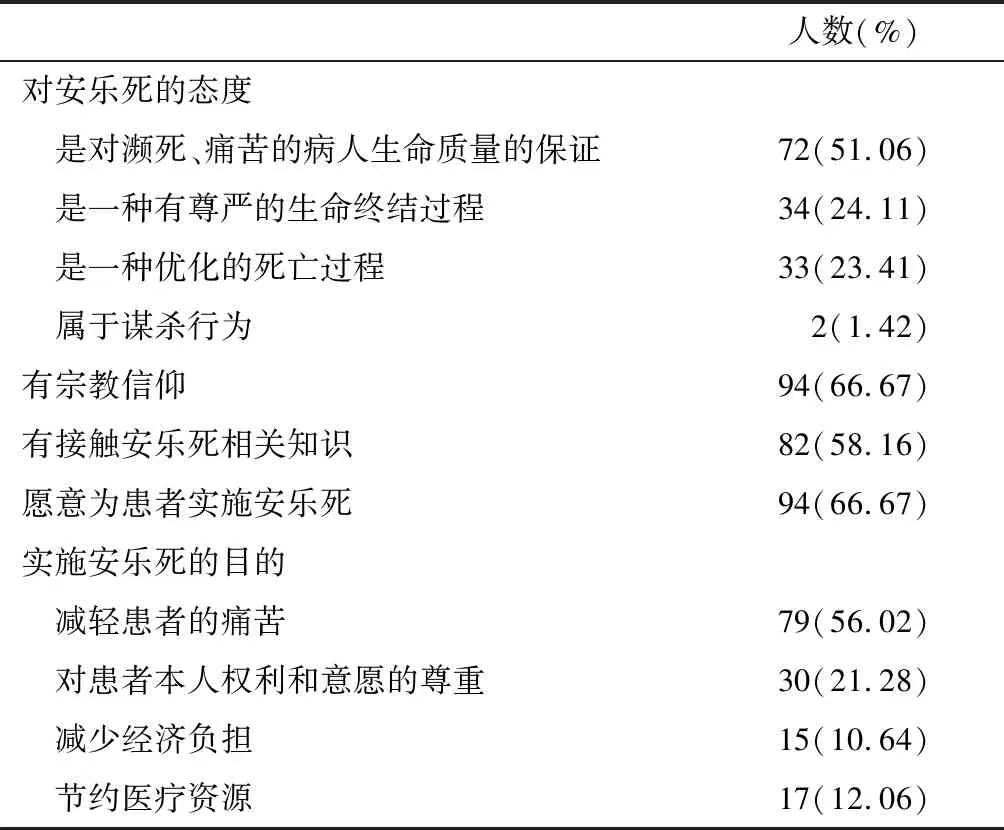

一般认知情况包括:患者家属对安乐死的态度是否积极、有无宗教背景、有无接触过安乐死相关知识、是否愿意为患者实施安乐死以及实施安乐死的目的。见表1。

2.3 患者家属接受安乐死意愿的影响分析

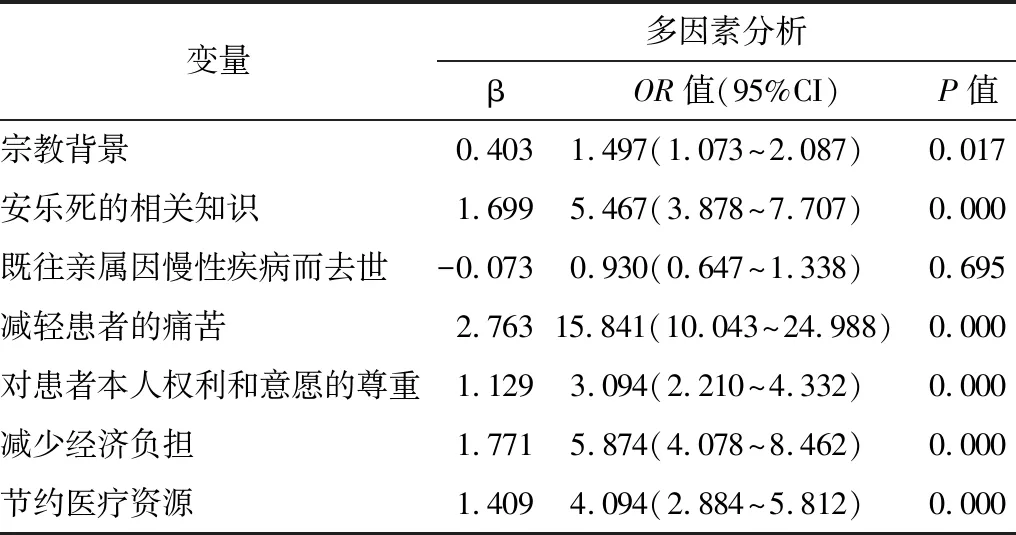

主要调查影响患者家属接受安乐死的因素,笔者通过查阅国内外文献,以宗教背景、安乐死的相关知识、既往亲属因慢性疾病而去世、认为能减轻患者痛苦、对患者本人的权利和意愿尊重、减少经济负担、节约医疗资源等因素影响程度较大,所以选择上述因素进行调查。见表2。

表1患者家属对安乐死一般情况的认知

人数(%)对安乐死的态度 是对濒死、痛苦的病人生命质量的保证72(51.06) 是一种有尊严的生命终结过程34(24.11) 是一种优化的死亡过程33(23.41) 属于谋杀行为2(1.42)有宗教信仰94(66.67)有接触安乐死相关知识 82(58.16)愿意为患者实施安乐死94(66.67)实施安乐死的目的 减轻患者的痛苦79(56.02) 对患者本人权利和意愿的尊重30(21.28) 减少经济负担15(10.64) 节约医疗资源17(12.06)

表2患者家属接受安乐死意愿的影响分析

变量多因素分析βOR值(95%CI)P值宗教背景0.4031.497(1.073~2.087)0.017安乐死的相关知识1.6995.467(3.878~7.707)0.000既往亲属因慢性疾病而去世-0.0730.930(0.647~1.338)0.695减轻患者的痛苦2.76315.841(10.043~24.988)0.000对患者本人权利和意愿的尊重1.1293.094(2.210~4.332)0.000减少经济负担1.7715.874(4.078~8.462)0.000节约医疗资源1.4094.094(2.884~5.812)0.000

注:变量赋值:是否有宗教背景:1=是,0=否;是否有接触过安乐死的相关知识,1=是,0=否;既往有无亲属因慢性疾病而去世,1=是,0=否;认为能够减轻患者痛苦,1=是,0=否;对患者本人的权利和意愿尊重,1=是,0=否;减少经济负担,1=是,0=否;节约医疗资源,1=是,0=否。

2.4 患者家属认为目前安乐死未能合法化的原因分析

主要调查患者家属认为影响安乐死不合法的因素,笔者通过查阅国内外文献,以传统文化、法律体系、患者及其家属意愿不同、违背医务人员救死扶伤的价值观、不利于人类科技和人文精神的进步等因素影响程度较大,所以选择上述因素进行调查。见表3。

表3患者家属认为目前安乐死未能合法化的原因分析

变量多因素分析βOR值(95%CI)P值传统文化1.7115.534(3.722~8.226)0.000法律体系1.0142.758(1.860~4.089)0.000患者及其家属意愿不同0.6411.898(1.256~2.867)0.002违背医务人员救死扶伤价值观0.8732.394(1.544~3.712)0.000不利于人类科技和人文精神的进步0.8542.348(1.463~3.769)0.000

注:变量赋值:是否受传统文化影响:1=是,0=否;是否受法律体系影响,1=是,0=否;是否受患者及其家属意愿不同影响,1=是,0=否;是否违背医务人员救死扶伤价值观,1=是,0=否;不利于人类科技和人文精神的进步,1=是,0=否。

3 讨论

随着社会的进步与发展,安乐死一直饱受争议,其可以定义为对于死亡束手无策、肉体和精神都遭受极大痛苦的病人,在家属、医生的同意下采用痛苦最小、社会危害程度最小的方式结束生命的一种方式,同时也是部分国家尊重人权的方式之一。当今癌症作为人类的头号杀手,其中肺癌发病率高居不下,目前未有任何先进技术能治愈肺癌,许多病人长期遭受病痛折磨,安乐死再次成为了不得不讨论的重要问题[6]。笔者查阅国内外文献,少有学者研究患者家属对晚期肺癌安乐死的态度,故本文着重分析调查笔者所在医院呼吸科患者家属对Ⅳ期非小细胞肺癌患者安乐死的认知和态度。

本研究表明,患者家属中有58.75%愿意为患者进行安乐死,有超过50%的受访者认为安乐死是对濒死、痛苦的病人生命质量的保证,而认为安乐死是一种有尊严的生命终结过程达到18.89%。随着社会的发展、文明程度的提高,人们看待癌症特别是肺癌的观点有所转变,进而导致生死观也有了一定程度的转变。安乐死是人类理性意识的深化与觉醒,大部分人认为符合现代人道主义精神,特别是对患者的尊重[7]。至于在实施安乐死的调查结果中,大部分受访者认为实施安乐死的目的最主要的还是减轻患者的痛苦,有51.25%受访患者家属表示肯定,患者家属面对临床中处于极度痛苦而又救治无望的晚期患者,能够深切体会到他们的身心备受煎熬,部分肺癌患者还会出现自杀的念头,所以对肺癌晚期患者身心治疗显得尤其重要[7-8]。患者家属有宗教信仰为58.75%,而曾经接触过安乐死相关知识为51.25%,患者家属有宗教信仰以及曾经接触过安乐死相关知识都超过半数,说明受访患者家属接受医学知识比较全面。

国内外相关文献报道影响安乐死意愿的因素有很多,但主要以宗教背景、安乐死的相关知识、既往亲属因慢性疾病而去世、减轻患者的痛苦、对患者本人的权利和意愿尊重、减少经济负担、节约医疗资源为主。而认为目前影响安乐死未能合法化的因素亦有很多,如传统文化、法律体系、患者及其家属意愿不同、违背医务人员救死扶伤价值观、不利于人类科技和人文精神的进步,等等。根据问卷调查,对上述各因素进行多因素Logistic分析,结果显示减轻患者的痛苦、减少经济负担、安乐死的相关知识、节约医疗资源、对患者本人的权利和意愿尊重、宗教背景等因素与患者家属愿意选择安乐死有显著关联性,而减轻患者的痛苦为最主要的原因。这与我国人民的文化水平以及社会实际情况相符合,亦同现代人道主义精神以及对患者的尊重相一致[8-9]。此外,关于认为目前安乐死未能合法化与以下相关因素有显著相关性:传统文化、法律体系、患者及其家属意愿不同、违背医务人员救死扶伤价值观、不利于人类科技和人文精神的进步等,其中受访者认为传统文化的影响为最主要影响。在我国社会传统中,“百善孝为先”,“身体发肤受之父母”的思想依旧深植于人们的脑海,人们无法接受青年人对于生命的放弃和对家庭、社会责任的抛弃,也无法接受老年人为后代考虑而选择安乐死的行为[10-11];而且医生是“救死扶伤”的白衣天使,但实施安乐死,医生则背离这一形象、违背医生使命,成为亲手结束患者生命的人,这不仅会让人们对医生的看法发生改变,也是对医生基本职业道德的违背,这与李惠[12]实施的报道是相一致的。

综上所述,随着社会的进步与发展,人们对晚期肺癌安乐死的认同态度有所上升,而大部分人认为实施安乐死的目的最主要的还是减轻患者的痛苦,这是符合现代人道主义精神的,特别是对患者的尊重[13]。