右下入路和中间入路在腹腔镜根治性右半结肠切除术中的对比研究

张鹏,毕敬涛,胡昌愉

结直肠癌是我国常见的恶性消化道肿瘤,高发于40~50岁人群,据统计,目前其发病率与死亡率在所有恶性肿瘤中排列第五位,且呈逐年上升趋势[1-2]。根治性手术是治疗早期直肠癌的最有效手段,从1991年腹腔镜技术首次在右半结肠切除术上得到运用[3],经过不断发展和改良,临床上腹腔镜根治性右半结肠切除术水平不断提高,具有术后创口小、疼痛少、出血少、恢复快和住院时间短等多个优点[4-5]。荟萃分析结果显示,其根治的切除效果与开腹手术无差异[6],已经在临床上运用越来越广泛。当前临床上对于腹腔镜根治性右半结肠切除术不同的手术路径的选择暂无统一,临床上多选择以肠系膜上静脉为标记的中间入路。本研究回顾性分析两院2014年5月至2015年6月行右下入路或中间入路腹腔镜根治性右半结肠切除术患者的临床资料,比较右下入路与中间入路腹腔镜根治性右半结肠切除术的安全性和围术期指标的差异,为临床上结直肠癌腹腔镜手术入路方式的选择提供理论依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料

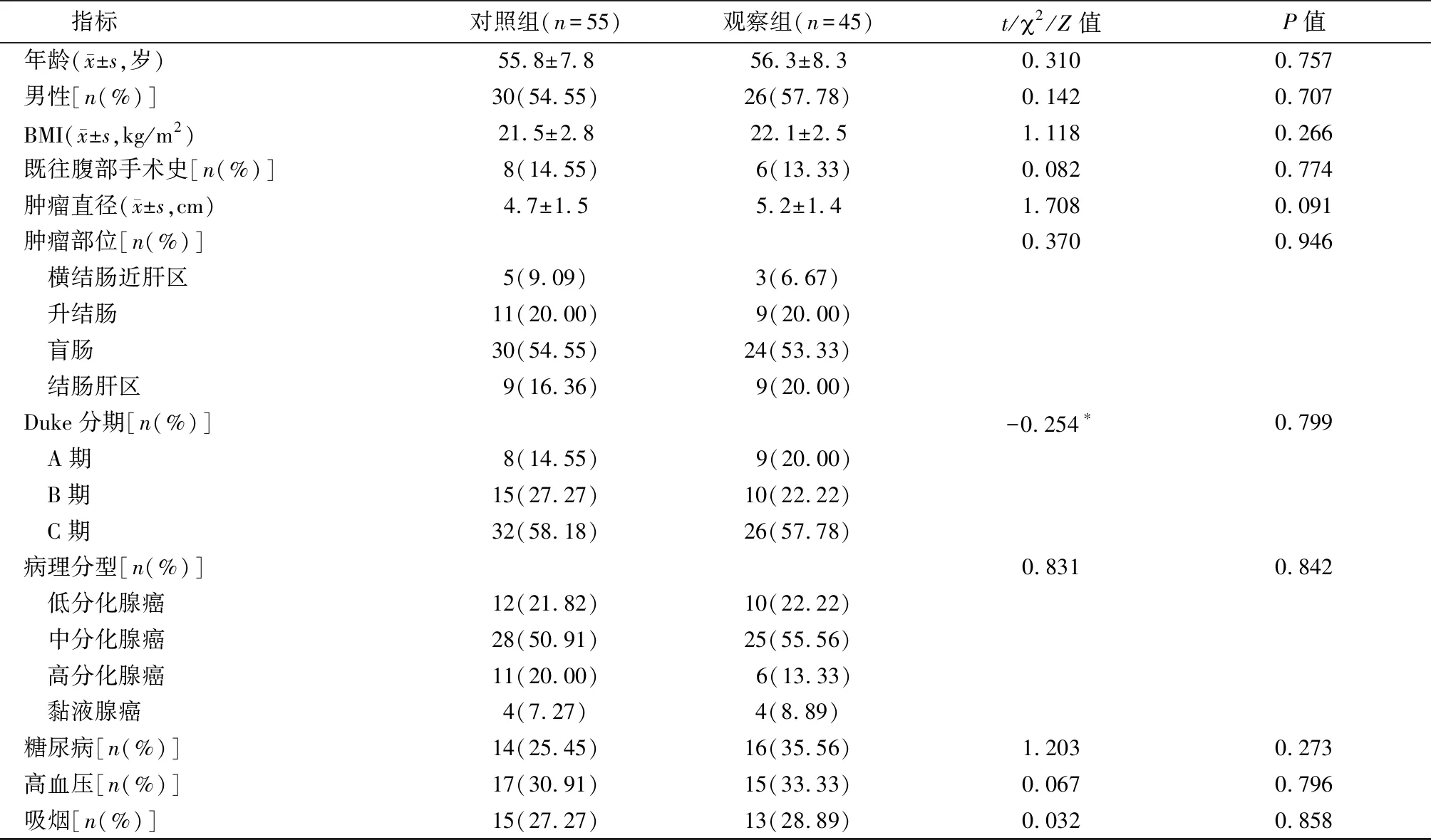

本研究经两院医学伦理委员会批准,选取2014年5月至2015年6月两院行腹腔镜根治性右半结肠切除术患者,其中,采用右下入路者45例,纳入观察组;采用中间入路者55例,纳入对照组。收集两组患者的临床资料进行回顾性分析。纳入标准:①年龄30~70岁;②患者均经术后病理学证实为结肠癌;③单发肿瘤,肿瘤位于横结肠近肝区、升结肠、盲肠、结肠肝区,无远处转移;④采用右下入路或中间入路的腹腔镜根治性右半结肠切除术治疗。排除标准:①既往接受过结直肠手术;②有严重的心脑、肝肾脏疾病及循环系统疾病不能耐受手术者;③手术前有急性肠穿孔、消化道出血等不能进行手术;③肿瘤直径>10 cm、有邻旁器官浸润、腹腔种植或远转移者。观察组男26例,女19例,年龄35~70岁,平均年龄(56.3±8.3)岁;对照组男30例,女25例,年龄38~68岁,平均年龄(55.8±7.8)岁。两组年龄、性别、肿瘤部位、Dukes分期、病理分型、肿瘤直径、既往腹部手术史、体质指数(BMI)、合并糖尿病、高血压、吸烟等基本资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05),见表1。

1.2 手术方法

两组患者均按常规开腹手术进行术前准备,并采用气管内插管进行全身麻醉,患者采取仰卧位、水平分腿并固定,呈“大”字形。观察组行右下入路,对照组行中间入路,两种手术的具体操作参照文献[7-8]进行。

1.3 观察指标

收集并记录两组患者围手术期和操作性观察指标的资料,包括SMV损伤出血及中转开腹情况、手术时间、术中出血量、淋巴结清扫数、排气时间、住院时间、术后肠梗阻、吻合口并发症、切口感染等。

表1 两组基本资料对比

注:*采用秩和检验

1.4 统计学方法

2 结果

2.1 两组手术安全性比较

观察组45例患者行右下入路腹腔镜根治性右半结肠切除术,未出现肠系膜上静脉 (superior mesenteric vein, SMV)损伤及出血者,未有中转开腹情况发生。对照组55例患者行中间入路腹腔镜根治性右半结肠切除术,出现SMV的损伤及出血5例,SMV损伤出血的发生率为9.09%,此5例患者均中转开腹缝合止血。两组SMV损伤出血及中转开腹率比较差异无统计学意义(校正2=2.605,P=0.107)。两组术中均未出现死亡病例。

2.2 两组围术期相关指标比较

剔除中转开腹的5例患者后,两组年龄、性别、肿瘤部位、Dukes分期、病理分型、肿瘤直径、既往腹部手术史、BMI,合并糖尿病、合并高血压、吸烟等基本资料比较,差异仍无统计学意义(P>0.05),具有可比性。观察组和对照组术中出血量、手术时间分别为[(101±16)mLvs(118±20)mL]、[(199±14)minvs(178±17)min]。与对照组相比,观察组的术中出血量明显减少,手术时间明显缩短,差异均有统计学意义(P<0.01);两组淋巴结清扫数、术后排气时间、术后平均住院时间、肠梗阻发生率比较,差异均无统计学意义(P>0.05),见表2。两组患者均未发生肠损伤、吻合口漏、切口感染、腹腔脓肿、输尿管损伤等术后并发症。

表2 两组围术期指标比较

注:#采用Yates连续校正卡方检验

3 讨论

当前临床上将腹腔镜根治性右半结肠切除术的手术入路和路径主要分为以下两种: ①内侧入路,通过先从根部对右半结肠系膜血管进行处理,然后由内向外游离结肠及肠系膜;②外侧入路,通过从右结肠旁沟由内向外游离结肠及肠系膜,然后对右半结肠系膜血管进行分离结扎[9-10]。从手术操作难易程度来看,内侧入路更复杂,而外侧入路法更简单,适用于初学者[11]。由于结肠癌根治术要求肿瘤整块进行非接触性的分离切除,同时研究表明[12],在开腹手术中,内侧入路患者5年生存率比外侧入路更高,治疗效果更优越,因此腹腔镜根治性右半结肠切除术倾向于选择内侧入路法。

对于内侧入路法,有学者根据SMV作为主线和解剖学标志,中间入路采用Toldt’s间隙作为外科平面,将SMV作为标记,起始于肠系膜和回结肠血管的夹角,沿着SMV向头侧将结肠系膜切开,分离出SMV的主干,并将回肠血管、Helen 主干离断,提起结肠系膜,分离出Toldt’s间隙,此入路法有明确的血管解剖、淋巴结的清扫更彻底、手术视野更清晰等多个优势[13-14]。由于此入路较为复杂、要求高,因此操作难度较大,需经验丰富者。并且对于体型肥胖患者,当SMV暴露不清楚时,对SMV直接进行解剖会增加SMV损伤及出血的几率[15]。同时即使我们分离出SMV的主干,在寻找Toldt’s间隙时由于肥胖患者结肠系膜的脂肪较厚可能会引起十二指肠水平段的损伤[16]。由此可见,中间入路要求较多的精细解剖,手术所需时间较长[17]。在近几年的入路选择的临床研究中,临床上对不同体型患者的腹腔镜根治性右半结肠切除术进行了研究,结果表明,在肥胖型体型患者中,回结肠血管比肠系膜血管更加容易分辨,并且升结肠系膜的活动度较好[18],因此一般通过钳夹回肠血管的远端后提起升结肠系膜后将Toldt’s 间隙分离,向上完全游离回肠血管,进而暴露出肠系膜上静脉(SMV)的右侧缘,分辨出SMV的主干上缘,沿SMV的主干向头侧进行解剖,由于Toldt’s 间隙已经分离,因而此入路避免了采用中间入路法时需找寻Toldt’s间隙的不便,因此可以更好的保护十二指肠水平段[19-20],以上为回结肠血管标记的右下入路腹腔镜根治性右半结肠切除术。

我们通过比较中间入路和右下入路中SMV损伤出血的发生率,结果显示,右侧入路的45例患者均未发生SMV损伤出血,而中间入路的55例患者中发生SMV损伤出血5例,可见与中间入路相比,右下入路方式的视野可能更清晰, SMV血管损伤的可能性更小,临床运用相对更安全,但由于本研究的样本量较小,可能存在一定的偏倚,还需要大样本的研究进行验证。

同时本研究结果显示,右下入路手术时间明显短于中间入路、术中出血量明显少于中间入路,可能由于右下入路的视野清晰,患者的出血量更少,因此具有更高的安全性。而两组在淋巴结清扫数、术后排气时间、术后平均住院时间、术后并发症(包括肠梗阻、肠损伤、吻合口漏、切口感染、腹腔脓肿、输尿管损伤)则无明显差异(P均>0.05)。

综上所述,右下入路腹腔镜根治性右半结肠切除术可有效减少术中出血量,缩短手术时间,其根治效果与中间入路无明显差异。由于本研究属回顾性分析,其围手术期及操作性损伤观察特点有一定的局限性,还需大样本前瞻性随机对照研究进一步验证。