溃疡性结肠炎肠外营养治疗后继发低钙血症的危险因素分析

王文静,张婷婷,刘如旭

溃疡性结肠炎(ulcerative colitis, UC)为慢性非特异性炎症性肠病,目前认为多因易感基因者结肠环境改变而发病[1]。患者多表现为腹痛、腹泻、粘液脓血便,临床治疗以诱导及缓解患者临床症状、预防复发为主要目的。据报道[2],该病发病率呈升高趋势,可能与免疫系统不完善、环境改变、肠道暴露与感染机会增加等因素有关。目前UC以药物治疗为主,可有效消除肠黏膜炎症反应、改善免疫[3]。UC患者中约20%存在营养风险,重度UC患者中则高达70%[4],与摄入不足、能量消耗、肠道吸收障碍等有关[5]。营养支持治因此成为UC治疗的重要辅助手段,有利于改善患者营养状况。但有报道指出[6-7],UC属于慢性肠道病变,患者易出现钙吸收障碍,尤其肠外营养支持的UC患者低钙血症发生风险更大。现代医学强调提前预防的重要性,故增强对UC患者肠外营养治疗后继发低钙血症危险因素的认识以进行预防具有更大的临床意义。本研究回顾性分析192例UC患者的临床资料,探讨UC患者肠外营养治疗后继发低钙血症的危险因素,以期为预防继发低钙血症的干预措施提供指导,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

本研究获我院医学伦理委员会批准,回顾性分析我院2016年1月至2018年8月收治的192例溃疡性结肠炎患者的临床资料。所有患者均为初发患者,其中男102例、女90例;年龄37~58岁,平均(47.65±6.47)岁;体质量指数(BMI)21~28 kg/m2,平均(24.65±2.10)kg/m2;病程1~4个月,平均(1.91±0.43)个月;疾病活动指数(DAI)评分5~12分,平均(7.98±1.94)分。

1.2 入选标准

1.2.1 纳入标准

①患者符合《炎症性肠病诊断与治疗的共识意见(2012年·广州)》[8]中溃疡性结肠炎诊断标准,并经临床表现、实验室检查、结肠镜检查确诊;②患者因腹痛、腹泻等症状而禁食1周以上;③年龄18~60岁;④入院前未采取过系统治疗;⑤入院前1周内无糖皮质激素、免疫抑制剂等药物应用史;⑥入院前2周内未经静脉或口服钙剂;⑦入院时的血钙浓度正常(≥2.2 mmol/L);⑧临床资料完整。

1.2.2 排除标准

①标本采集前接受血制品输注治疗者;②合并冠状动脉粥样硬化性心脏病、风湿性疾病者;③合并甲状旁腺功能异常者;④伴急慢性感染性疾病、糖尿病者;⑤伴肾功能异常、恶性肿瘤者;⑥妊娠或哺乳期妇女。

1.3 方法

收集所有患者的一般资料,包括性别、年龄、病程、日照时间、BMI、DAI评分。于静脉营养治疗前采集清晨空腹静脉血10 mL,检测血红蛋白(Hb)、谷丙转氨酶(ALT)、谷草转氨酶(AST)、前白蛋白(PA)、总蛋白(TP)、白蛋白(Alb)、球蛋白(GLB)、尿素氮(BUN)、肌酐(Cr)、血钙(Ca2+)、血镁(Mg)、血磷(P)、25-羟维生素D3[25(OH)D3]、血小板(PLT)、凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、凝血酶时间(TT)、D-二聚体(DD)、纤维蛋白原(FIB)等血生物化学指标。

所有患者均予药物联合肠外营养治疗。①药物治疗:美沙拉嗪肠溶片(葵花药业集团佳木斯鹿灵制药有限公司生产,批准文号:国药准字H19980148,规格:0.25 g×24 s),口服,2片/次,3次/d。②肠外营养治疗:根据患者体重、身高计算所需的热量与蛋白质,予5%葡萄糖注射液、氨基酸、维生素、微量元素、20%中长链脂肪乳等按出入平衡供给,按糖与胰岛素8∶1的比例配制。共治疗3周。

所有患者肠外营养治疗1、2、3周后检测血钙浓度,共检测3次。根据患者检测结果分为低钙血症组与正常血钙组,低钙血症定义:血钙浓度<2.2 mmol/L。比较两组一般资料与上述指标的差异,并采用多因素Logistic回归分析溃疡性结肠炎肠外营养治疗后继发低钙血症的危险因素。

1.4 统计学方法

2 结果

2.1 治疗结果

192例患者经治疗后,ALB、Hb、GLB水平均较入院时获得明显升高,营养状态改善;IgA、IgG水平均较入院时大幅降低,免疫功能改善明显。患者住院时间10~18 d,平均(15.01±2.01) d。共有40例患者经肠外营养治疗后继发低钙血症(血钙浓度<2.2 mmol/L),纳入低钙血症组,低钙血症发生率20.83%(40/192),其余152例患者纳入正常血钙组。

2.2 两组肠外营养治疗前临床资料与生化指标比较

两组性别、发病年龄、BMI、Hb、PA、TP、Alb、PLT、PT、APTT、DD、FIB、AST、ALT、GLB、BUN、Cr、Mg、P、TT的差异无统计学意义(P>0.05);低钙血症组中日照时间≤2 h/d、Ca2+浓度>2.5 mmol/L、病程>2个月、DAI评分>8分患者的占比显著高于正常血钙组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

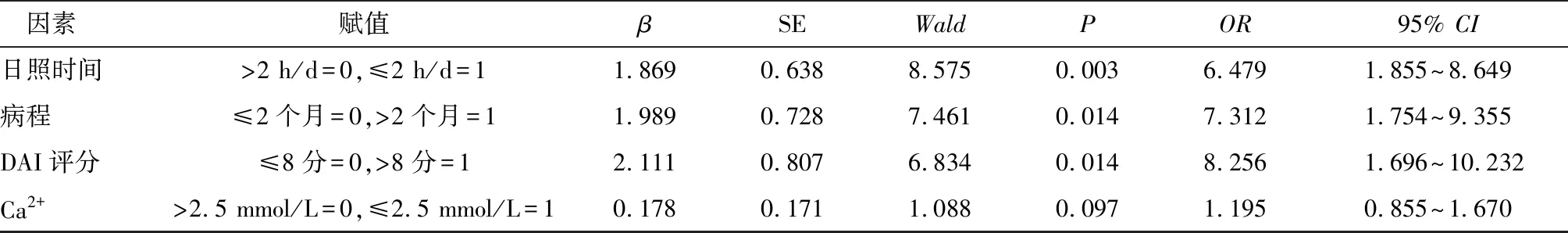

2.3 UC肠外营养治疗后继发低钙血症的多因素Logistic回归分析

将单因素分析中具有统计学意义的指标作为自变量纳入多因素Logistic回归分析,以继发低钙血症作为因变量。结果显示,Ca2+浓度从回归分析模型中剔除,最终日照时间≤2 h/d、病程>2个月、DAI评分>8分入选溃疡性结肠炎肠外营养治疗后继发低钙血症的独立危险因素(P< 0.05),见表2。

表1 UC肠外营养治疗后继发低钙血症的单因素分析

3 讨论

Ca2+为人体必需微量元素,参与人体各种生理功能及代谢,具有广泛生理功能[9]。当血清白蛋白浓度正常时,血钙浓度<2.2 mmol/L或血清游离钙离子<1 mmol/L,称为低钙血症。低钙血症临床表现较隐匿,包括惊厥、手足抽搐、肌肉痉挛等,对心肌细胞有较大影响,心电图表现为Q-T间期和S-T段延长,T波倒置或低平[10]。研究称[11-12],成人长期慢性缺钙会导致免疫力减弱,影响UC预后及患者身体健康。

表2 UC肠外营养治疗后继发低钙血症的多因素Logistic回归分析

本研究纳入192例UC患者,根据肠外营养治疗后血钙浓度检测结果分为低钙血症组与正常血钙组,经单因素比较及多因素Logistic回归分析证实,日照时间≤2 h/d、病程>2个月、DAI评分>8分为UC肠外营养治疗后继发低钙血症的独立影响危险因素。专家发现,紫外线照射下,人体皮肤中胆固醇代谢的中间产物可转变为前维生素D3[13-14],其进入血液中后会经各种生理作用转化为1,25(OH)2D3,该物质具有以下作用:①促进小肠对钙、磷等矿物质的吸收与转运[15];②可促进肾小管上皮细胞对钙、磷的重吸收[16]。故延长光照时间有利于人体中钙磷的调节,从而降低低钙血症风险。DAI评分为UC病情严重程度的重要评分系统,包括腹泻次数、便血情况、内镜下黏膜表现、医师病情评估等内容,钙会随腹泻、直肠出血或便血而丢失,使低钙血症风险增加[17]。此外,肠外营养干预的同时,药物治疗也必不可少,而药物的相互作用可能会影响钙的重吸收,也是造成低钙血症的主要原因之一[18]。病程成为UC患者低钙血症的危险因素,主要与UC患者病程越长,患者食欲越差有关[19]。随着患者食欲的降低,钙摄入减少、维生素D缺乏、肠道黏膜吸收面积减少,最终造成钙摄入不足和吸收不良,增加了患者的低钙血症发生风险[20]。

针对以上结果,笔者认为可从以下几个方面对UC患者加强管理从而预防低钙血症:①腹泻治疗:适当使用药物治疗腹泻,改善患者腹泻症状,从而避免钙肠道丢失;②饮食调整:调整患者饮食习惯,在避免油腻、辛辣食物的基础上,结合患者口味指导患者多食用开胃食物,并少吃多餐,改善肠道症状;③卧床休息:受寒、疲劳可诱导腹泻加重,故患者应确保足够的睡眠时间与睡眠质量,尽量多卧床休息。④多晒太阳:根据患者个人情况增加适量户外运动或多晒太阳(每天至少2 h);⑤补充钙剂:静脉注射钙剂,速度缓慢(10 min左右注射完毕即可)[21]。⑥心理护理:安慰患者紧张情绪,开导患者保持开朗心态,指导患者在确保充足卧床休息的前提下通过看书、听音乐、下棋等方式转移注意力,以免因心理应激而造成病情加重或病情反复。

综上所述,日照时间≤2 h/d、病程>2个月、DAI评分>8分高是溃疡性结肠炎患者肠外营养治疗后继发低钙血症危险因素,可针对性通过增加日照时间、治疗腹泻、补充钙剂等方式降低低钙血症发生风险。