县域政治生态现状、问题及对策建议

——基于对四川省都江堰市的个案分析

邢永亮

(中共都江堰市委党校,四川成都 611830)

政治生态学研究起源于西方,自美国学者高斯将生态学的观点和方法运用到政治学研究至今[1],关于政治生态的研究经久不衰而又历久弥新,英国学者韦农·波格丹诺在其经典著作《布莱克维尔政治制度百科全书》中将政治生态(Political ecology)概括为“主要被用来描述环境对政治行为的影响”。这一表述同马克思主义及其中国化有关政治生态的研究和实践逻辑较为符合,同习近平新时代中国特色社会主义思想关于党的建设的重大判断和论述较为符合。习近平总书记在2014年6月中共中央政治局第十六次集体学习会上首次提出政治生态一词,之后在多个场合对政治生态发表系列论断[2],自党的十八大以来全面从严治党成效卓越,党内法规制度体系不断完善,营造良好的政治生态已达成党内外共识,新时代党的建设总要求为坚定不移全面从严治党进一步指明了方向,十九大党章首次将“营造风清气正的良好政治生态”纳入党的建设必须实现的五项基本要求,2019年中共中央《关于加强党的政治建设的意见》进一步强调“加强党的政治建设,必须把营造风清气正的政治生态作为基础性、经常性工作”。中国共产党最大的政治优势在于组织优势,政治生态的基石在县域,然聚焦县域实际,存在地方小、人口少、熟人多的客观现实,加之血缘、姻缘、业缘等重叠交织使得基层政治生态治理与塑造更为复杂。以都江堰市为例,仅2014年至2015年就出现多名市级领导干部(包括市委市政府主要领导)因严重违纪被成都市纪委立案查处,“塌方式”腐败在群众中广为流传,政治生态遭到了严重破坏。

一、基本资料分析

课题组就“都江堰市县域政治生态状况”面向19个乡镇(街道)及5个大口市级部门,通过无记名抽样方式发放包括“基本信息” “总体评价” “指标评价”等三大类共计23项的专题调研问卷(以下简称“问卷”),以期为最大限度探究选题的真实性,厘清问题的根源性,形成对策的科学性提供第一手素材。其数据特点如下:

一是问卷对象身份体现基层性。对政治生态的评价需要多维视角,进而才能有效避免对象单一导致的结论单一问题。“问卷”统计信息显示调查重点为村、社区干部群众,共占60%(其中村(社区)书记/主任63人。占24%;村(社区)一般干部36人,占14%),此外单位一般干部59人,占23%;单位中层干部53人,占20%;单位副职领导33人,占13%;单位正职领导9人,占比3%;其他人员9人,占3%。(图1)

图1 人员身份

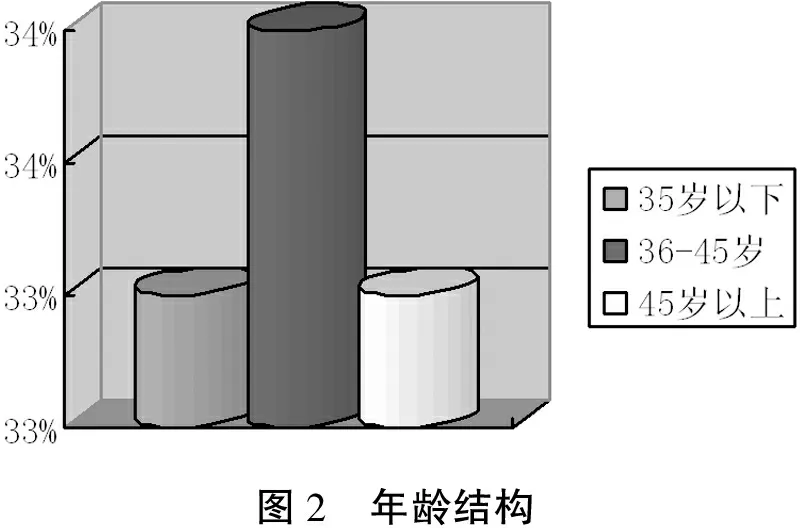

二是问卷对象年龄体系均衡性。对“问卷”信息选择有独立判断能力,是形成数据,建立分析,搭建框架的前提。“问卷”统计显示35岁以下90人,占比33%;36至45岁97人,占比34%;45岁以上90人,占比33%。(图2)

图2 年龄结构

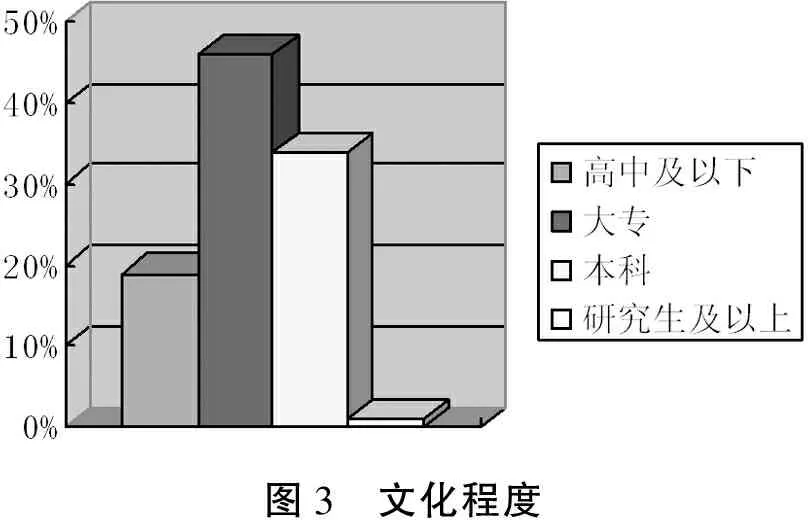

三是问卷对象文化程度较高。政治生态内容丰富,维度多样,不同于一般意义上的问卷,对“县域政治生态”的调查既需要有真实的客观感知,更需要有一定理解能力。“问卷”统计显示高中及以下50人,占比19%;大专125人,占比46%;本科89人,占比34%;研究生及以上3人,占比1%。(图3)

图3 文化程度

二、主要做法与成效

从上述图1至图3可以看出“问卷”数据对于研究本课题具有代表性和参考性,加之近年来都江堰市在营造风清气正的政治生态上做出了积极的探索与实践,取得了初步成效,为进一步研究完善县域政治生态提供了实践蓝本。

(一)突出“首位”,打造了政治生态认识载体。“必须把党的思想政治建设摆在首位,营造风清气正的政治生态”[3],不难看出政治生态理应包括思想政治建设,“问卷”显示“您认为政治生态应当包括”选项中“思想认识”选择占比约为90%。具体来看,近年来都江堰市认真落实中央、省委、成都市委部署要求,高质量开展党的群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育、“两学一做”学习教育,创造性开展“七点课堂”等学习活动,不断加强和规范党内政治生活(1)“问卷”显示对“当前党内政治生活开展总体评价”选择“比较好”、“好”的共占比约为94%。,持续深化“四项教育”特别是警示教育,牢固树立“四个意识”。从“问卷”来看对“思想认识”总体评价“比较好”、“好”的共占比约为93%。

(二)强化“责任”,搭建了政治生态制度框架。“问卷”显示“您认为政治生态应当包括”选项中“管党治党责任落实”选择占比约为81%。都江堰市制定出台《关于贯彻落实中央、省委、成都市委坚持思想建党与制度治党紧密结合精神全面推进从严治党的决定》《关于落实党风廉政建设党(工)委(党组)主体责任和纪(工)委、派驻纪检组监督责任的实施意见(试行)》等制度文件,刚性落实“两个责任”和领导班子成员“一岗双责”,紧紧抓住定责、履责、督责、追责等“责任链”,强力打出责任清单、提醒约谈、述责述廉、检查考核、社会评价等“组合拳”。细化主体责任,制定《当好“领头雁” 耕好“责任田” 都江堰市领导干部落实党风廉政建设主体责任记实手册》,细化领导班子、主要负责同志、领导班子其他成员等三大角色,分别对基础和创新等两大部分实行清单制。“问卷”显示对“管党治党责任落实”总体评价“比较好”、“好”的共占比约为95%。

(三)明确“导向”,引领了政治生态用人机制。“问卷”显示“您认为政治生态应当包括”选项中“选人用人”选择占比约为85%。都江堰市从严坚持“好干部”标准、“三重”导向和成都市委“政治强、懂城市、会经济、善管理”干部队伍建设要求,建立“多层次研判” “多维度识人” “数据化‘伯乐’”等三大机制,用科学的方法代替过去识人凭经验、用人凭印象的做法,不断推动干部工作由“感性化”向“数字化”转变;强力推进“能上能下”,抓实干部日常监管,制定《都江堰市推进领导干部能上能下实施细则(试行)》,及时调整不适宜担任现职干部109人,因问责被免职3人。2016年换届以来,从乡镇基层、项目一线、商务投促、发展改革、综治维稳、环境保护等方面提拔重用表现突出干部228名;把分类培养和战略储备作为干部培养的重要方式,把重大项目和重点工作作为年轻干部历练本领的实践舞台,不断拓宽实践提能渠道。“问卷”显示对“选人用人”总体评价“比较好”、“好”的共占比约为96%。

(四)扎牢“笼子”,构筑了政治生态惩防体系。突出建章立制,源头治理,制定《都江堰市建立健全惩治和预防腐败体系暨建设廉洁都江堰2013-2017年实施意见》《都江堰市党风廉政建设“一案双查”暨主体责任追究办法(试行)》《都江堰市党风廉政建设主体责任约谈制度实施办法(试行)》等规范性文件或制度32项,针对财经管理等腐败易发多发领域,制定配套管理办法79项,推进党政主要负责同志“五不直管”监督试点等工作,切实扎紧制度笼子,“不敢腐、不能腐、不想腐”的良性长效常态机制已基本形成;党的十八大以来,全市立案查处党员干部违纪违法案件646件681人。2016年,都江堰市率先在全省开展基层党风廉政建设专项巡察,2017年5月,启动新一届市委常规巡察,深入开展“三项整改”回头看,常态开展“走基层”活动,着力化解民生信访积案,2016年受理群众来信来访较2015年下降24%。“问卷”显示“对当前都江堰市反腐倡廉工作的总体评价”中“比较好”、“好”的共占比约为96%。

三、问题与难点

净化政治生态,永葆清正廉洁的政治本色是目的,其问题与难点在于如何实现“永葆”的思想认知、制度设计及操作路径,如何把“治当下”和“葆长远”实现有机结合[4]。

(一)认识还差“一公里”,主体责任完全做实还较困难。党的十八大以来,我市先后有8个单位、43名领导干部因主体责任落实不到位被问责,说明部分单位领导干部对全面从严治党的重要性、必要性认识不到位,还存在重业务轻党建问题,没有将主体责任与中心工作齐抓共管、同步推进。具体来看,“问卷”显示“如果您认为‘思想认识’导致都江堰市政治生态存在问题(可多选)”,主要体现在“思想认识不到位” “思想学习不跟进” “自我感觉良好” “其他”等四个选项的约占比分别为47%、36%、38%、7%。

(二)意识还有“一缝隙”,政治纪律规矩执行还有距离。仅2016年一年,都江堰市就有200余名党员领导干部存在“不如实填报个人有关事项”问题,既有个人及家庭资产漏报等不熟悉纪律规则的情况,亦有瞒报家庭出现重大变故甚至违规经商办企业或持有非上市公司股份等欺骗、对抗组织的情况,片面的以“个人隐私”认知党内法规,忘却群众监督之于持之以恒正风肃纪的重要作用,而想让群众监督落实的前提便是让群众知情[5],其根源在于个别党员领导干部纪律规矩意识还不强,落实不够、执行不力,不习惯在受监督和约束的环境中工作生活,这一点同“问卷” (图4)反馈基本一致,在此不赘。

图4 纪律意识存在问题的主要体现方面

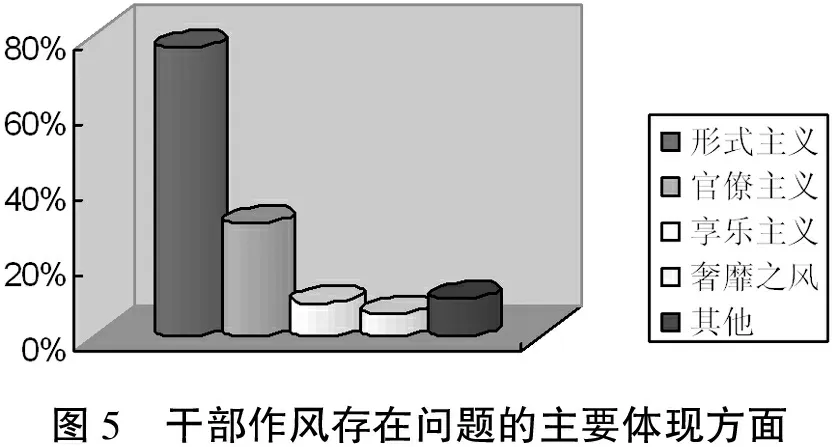

(三)思想还有“一侥幸”,拒腐防变风险能力还较薄弱。2016年至2017年8月,全市查处发生在群众身边的不正之风和腐败问题148件161人,占案件查办总数的50.8%以上。其中,自今年5月开展专项治理“微腐败”工作以来,我市已累计立案查处“微腐败”案件58件67人,基层“微腐败”问题比较突出,基层干部拒腐防变能力还比较差,究其根源在于“四风”问题,其中“形式主义”和“官僚主义”尤为突出,分别占比77%和30%(图5),其新表现可以概括为“浮”“假”“贪”“满”“骄”“空”“懒”,严重破坏党的政治生态,进而严重影响党的形象和公信力[6]。

图5 干部作风存在问题的主要体现方面

(四)行为还有“一胆怯”,权力运行监督体系还较乏力。纪检监察机关(机构)对同级党委(党组)领导班子及成员还存在不敢监督、不善监督的现象,未充分履行好党内监督专责机关职责;部分单位党组织、领导干部对党内监督的认识不足,其监督作用发挥不够;基层群众参与监督的面不广、效果还不够明显(2)“问卷”显示“都江堰市政治生态建设存在的其他问题”中“普通群众难以参与或不愿参与”、“纪检干部自身素质不强,业务水平不高”、“党风、政风、民风建设彼此割裂”等分别占比68%、19%、18%。。这说明党内外监督存在薄弱环节,尚未形成强大的合力,其根本在于管党治党责任落实有待进一步强化,192人问卷回答中认为“主体责任履行不力”、“监督责任履行不力”、“缺乏有效的权利运行和监督体系”、“问责机制难以发挥作用,流于形式”等四个方面导致“管党治党责任落实”有待加强,其中“缺乏有效的权力运行和监督体系”占比最高,达44%。

四、思考与建议

“政治生态治理与重构是党风廉政建设和反腐败的治本问题”[7],但政治生态的治理与重构显然是一项系统工程,不能一蹴而就,需要从多方面、多角度、多层次加以治理完善。

(一)“以点带面”,启动政治生态营造县域试点。立“明规矩”同时破“潜规则”,通过体制机制改革和制度创新进而促进政治生态不断完善[8]。县域政治生态是“细胞”,国家政治生态是“肌体”,二者互为作用,然政治生态之于县域较之经济发展之于县域稍显被动,鉴于此突出顶层设计对治理和重构县域政治生态至关重要。党的十八大以来,一方面突出对既有党内法规的清理工作,一方面与时俱进制定和完善了党内法规,这不仅对有效维护党内法规制度协调统一、加快构建党内法规制度体系、切实提高党的建设科学化水平具有深远意义,同时也是治理和重构政治生态的关键。从微观层面来看,各地尤其是县域在政治生态重构过程中更多是扮演发现问题、反映问题进而提供有效对策建议的角色,然“看似寻常最奇崛,成如容易却艰辛”,建议有条件实施县域政治生态治理及重构试点,同时完善考核评价体系等配套制度,形成政治生态“顶层设计”与“基层实践”有效互动的格局。

(二)“选人用人”,滋养政治生态营造本体力量。从政治生态的本意也不难看出,其政治环境中“人”的问题是政治生态体现的本体,而群众更是通过其中的“人”尤其是“关键少数”而对政治生态进行感知和评判的,鉴于此不难得出匡正选人用人风气,严实选人用人导向,在县域政治生态治理和重塑中任重而道远。一要把“权重”和“责任”相结合。强调党组织把关作用的同时,科学设计组织部门、党委(党组)、分管领导在干部选拔任用中的权重指标及责任体系,形成干部选拔任用入口关的同权同责;二要把“能上”与“能下”相结合。避免“上前任劳任怨,上后甩手掌柜”,重点强化从履职过程中考察干部,真正形成能者上、劣者下的动态干部调整机制,完善因党风廉政建设责任被问责干部的再考察再任用制度设计。

(三)“内外结合”,改善政治生态营造监督方式。优化权力机构配置,完善权力监督方式,搭建监督体系构建,对政治生态营造至关重要。一方面探索同级纪委对同级党委及上级纪委对下级党委等同体平行上下监督试点。强化对“重点人、重点事、重点问题”的监督的同时,加强纪委对同级党委领导班子及成员的监督,加强对各级党组织党内政治生活开展情况的监督,将党政正职“五不直管”(3)《关于“研究制定对地方党政正职和部门主要负责同志加强监督的实施办法”改革项目实施方案》(成纪办【2014】50号文),都江堰市试点党政“一把手”不直接分管人事、财务、工程项目、行政审批和执法、物资采购的工作制度。等试点成效扩大运用范围,规范权力运行,同时尝试对地税等特定权力运行垂直管理部门进行试点研究,全方位立体化改善政治生态营造内部维度监督方式。另一方面用好巡察利剑,常态开展全面巡察、重点巡察、专项巡察。通过创新开展“阳光问廉”、电视直播问政等活动,动员、引导基层党员群众广泛参与监督,实现线上线下无缝对接、全覆盖,促成党内外监督的强大合力。

(四)“刚柔并济”,持之以恒净化县域政治生态。全面从严治党不能初见成效见好就收,县域政治生态是反映全面从严治党成效的晴雨表,党的十八大以来制度上的“历史性变革”让反腐的笼子越扎越牢,县域政治生态的净化不是一时一地的权宜之计,关键是“长”“常”二字,这需要深刻领会思想建党和制度治党理论上的逻辑关系和实践中的相互作用[9]。都江堰市以“微党校”建设为载体,高质量开展党的群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育、“两学一做”学习教育,创造性开展“七点课堂”,是对“从严治党靠教育,也靠制度,二者一柔一刚,要同向发力、同时发力”的生动实践,对持之以恒净化县域政治生态,营造良好从政环境“新常态”具有重要意义。