研析“设问” 提升学生辩证思维能力

湖南

高考政治全国Ⅰ卷设问,在体现选拔功能的前提下,要考查学生运用所学知识论证阐释、分析评价、探究并解决问题的能力。面对高考试题的设问,考生分别要从“描述与分类(是什么)”“解释与论证(为什么)”“预测与选择(怎么办)”“辨析与评价(怎么样)”等方面做出回答。这就需要政治教师提升学生辩证思维能力,培养学生具有科学精神。本文以近三年全国高考文综Ⅰ卷政治试题中的经济生活非选择题设问为例,予以说明。近三年经济生活非选择题设问情况如下:

1.运用经济生活知识并结合材料,说明推动“一带一路”国际产能合作对沿线国家和中国是双赢的选择。(2016年38题第(2)问,14分)

2.上述材料反映出我国消费品供给存在什么突出问题?我国生产企业应如何应对?(2017年38题,14分)

3. 结合材料,运用经济知识分析近年来我国马拉松热的驱动因素。(2018年38题,14分)

一、从设问措词判断知识类别

教学设计专家斯蒂芬·耶伦在《目标本位教学设计——编写教案指南》中从技能、事实、概念、原理角度提出了四种不同类型的知识,技能类知识主要考查学生会不会做,事实类知识考查学生记忆力,概念类知识侧重于理解关键特征、学生能够分辨,原理类知识考查原理应用。考查某一类型知识,设问的侧重点是不相同的。选拔性考试不同于其他类型考试,它侧重于考查技能、概念、原理类知识。无论哪种类型的考试,都离不开对知识进行设问。

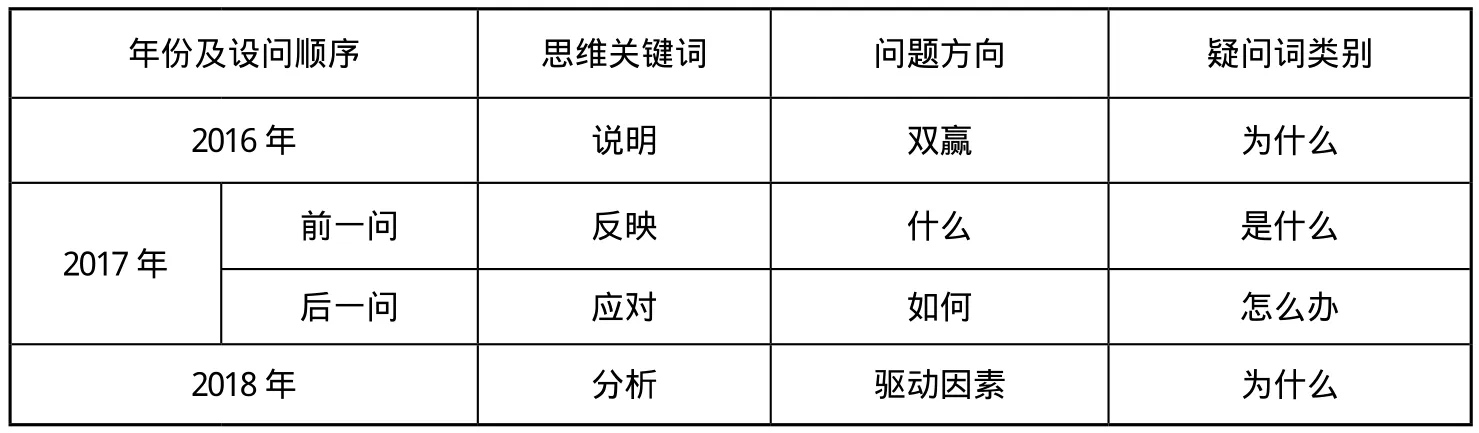

1.设问措词

一般说来,设问措词应符合三方面要求:思维关键词、问题方向明确、与学生的经验和文化背景等相适应。思维关键词,还可以用“是什么”“为什么”“怎么办”“怎么样”等疑问词来代替。从思维关键词、问题方向、疑问词分析近三年高考经济生活设问如下:

年份及设问顺序 思维关键词 问题方向 疑问词类别2016年 说明 双赢 为什么2017年前一问 反映 什么 是什么后一问 应对 如何 怎么办2018年 分析 驱动因素 为什么

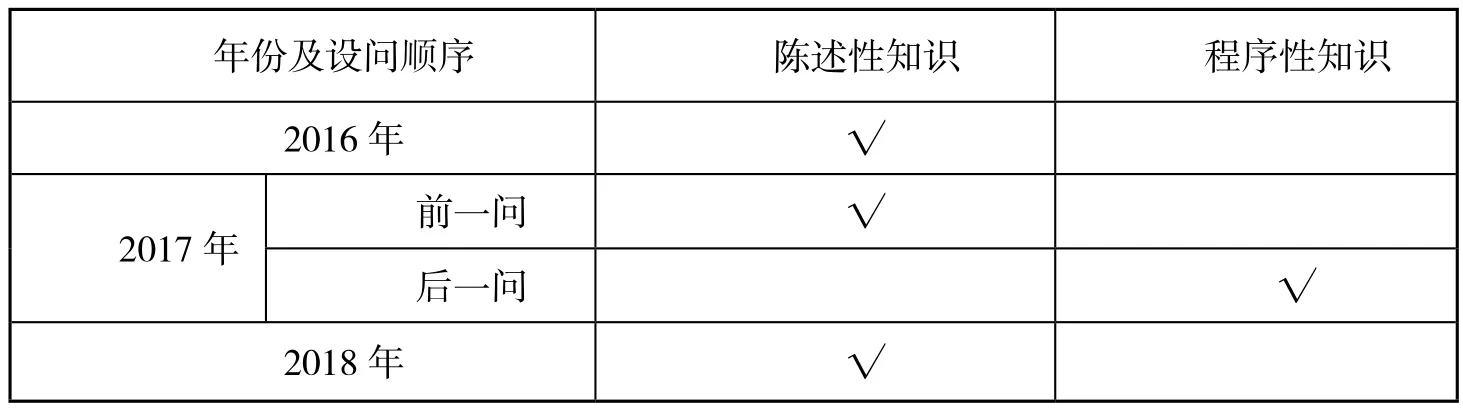

2.知识分类

学生依据设问要求,运用所学知识进行回答。认知心理学家安德森认为,人们通过信息加工,获得陈述性知识和程序性知识。陈述性知识指个体对客观环境的事实及其背景与关系的知识,是可以表述为“是什么”“为什么”的知识,包括各种事实、概念、原理等。程序性知识是关于“如何做”的知识,包括如何从事并完成各种活动的技能,解决的是“做什么”“怎么做”的知识。对近三年高考经济生活设问可进行如下分析:

年份及设问顺序 陈述性知识 程序性知识2016年 √2017年 前一问 √后一问√2018年 √

获得陈述性知识是学习程序性知识的基础。学会“做什么”“怎么做”必须事先知道“是什么”“为什么”“怎么样”。获得程序性知识又为获取新的陈述性知识提供了可靠保证。获得陈述性知识离不开对某些信息的判断和转换,这主要依靠个体的程序性知识,即离不开过去的知识基础,这其中就包括大量的程序性知识。可以说,陈述性知识和程序性知识的学习是互为条件的。

教师不仅要介绍学习方法以引导学生掌握陈述性知识,更需要在课堂教学中促成学生生成程序性知识。为此,教师可以用系列提问的方法来促进学生思考,使学生从被动接受知识,经过有意识地比较、推理、归纳“他人的知识”变成“自己的知识”,最终对“他人的知识”进行总结、创新,成为新的知识。如2016年第38题第2问,学生可围绕“双赢”组织系列提问:国际产能合作对我国而言,是哪些方面合作?——我国优势产业走出国门(对合作国而言,企业数量会增加)。这种合作有什么好处?——有利于扩大市场、提高国际分工中的地位。对合作国而言,企业数量增加后,是否有利于扩大就业?产品数量会怎样?合作国的国家收入和居民收入会怎样?合作国企业的技术水平是否得到提高?……学生在一系列自问自答中,逐渐生成所需答案,从而提升辩证思维能力。

二、从设问句法提升思维品质

加里·D.鲍里奇在《有效教学方法》中根据不同认知的复杂性,以及问题针对的对象不同,把设问形式分为简单形式和复杂形式。同时根据答案是否被限制等,把问题分为开放性问题和封闭性问题。国内学者根据设问句法结构不同,也对设问进行不同的分类。这些设问尽管形式不一,但都在一定程度上检验着学生思考问题的能力。

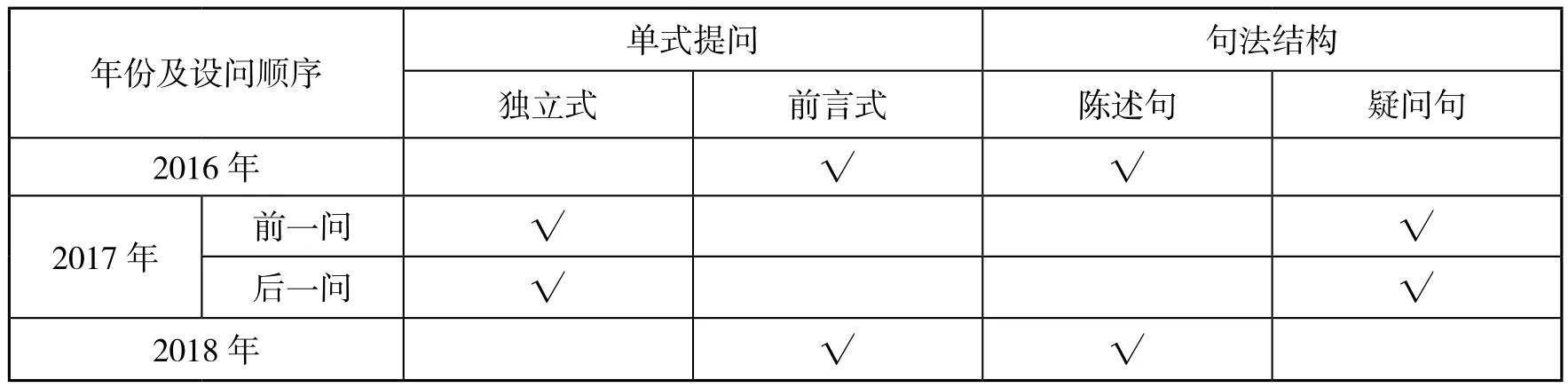

1.设问句法

设问句法从结构上可分为单式提问和复式提问两大类。单式提问是指只有一个疑问句,复式提问一般由几个疑问句组成。单式提问又可分为独立式、前言式、后语式、前言后语式提问,复式提问按疑问句之间的关系可分为总分式、并列式和递进式提问。当然,复式提问也可以有前言或后语。高考政治设问一般采用单式提问。设问句法从结构上还可分陈述句、疑问句等。现将近三年高考经济生活设问归纳如下:

单式提问 句法结构独立式 前言式 陈述句 疑问句2016年 √ √2017年 前一问 √√后一问 √ √2018年 √ √年份及设问顺序

后语式设问在高考政治全国Ⅰ卷很少出现,近些年来仅在2013年第 39题第(1)问(文化生活)、2014年第39题第(2)问(生活与哲学)的试题设问中出现过。前言或后语起介绍背景、提供线索、衔接新旧知识等作用,对限定作答知识范围、防止跑题等起关键作用。

陈述句和疑问句同时用做高考设问并不矛盾,他们在一定条件下相互转化。在陈述句适当的位置添加疑问词,就可变成疑问句。如2018年38题就可变成:(运用经济知识并结合材料)为什么我国会出现“马拉松热”?疑问句一旦去掉疑问词,也就变成了陈述句。如2017年38题就可变成:结合材料,分析我国消费品供给存在的突出问题,并提出我国生产企业解决问题的措施(办法)。当学生不能准确把握陈述句设问时,不妨试着把它变成疑问句,这样便于明晰答问方向。

2.思维品质

思维是有效答问的核心指标,思考能力是学生三大核心能力之一。高考设问要考查学生的认知结构,这种认知结构是从纵横两个方向建构的,即垂直方向(批判性思维)和水平方向(水平思维)。理查德·保罗在《批判性思维工具》中提出批判性思维8个步骤,高考设问侧重考查思维论点(我得出的结论是什么)、思维论据(结论的支撑依据是什么)和思维结果(得出结论后打算怎么做)。英国博诺博士在《水平思考法》中提出水平思维有5个元素,高考设问侧重考查思维角度(从不同立场和视角看问题)、思维顺序(正向、逆向思考)、思维过程(根据情况做出调整或改变)。据此,对近三年经济生活的设问又可进行如下整理:

年份及设问顺序 水平思维的重点 垂直思维的重点2016年 思维论据 思维角度前一问 思维论点 思维角度后一问 思维结果 思维角度2018年 思维论据 思维角度 思维角度2017年

水平思维和垂直思维不是互不搭界,学生思维往往同时在纵向、横向两个方向发展,思维导图就体现了两者的完美结合。课前预习、课堂笔记、课后复习、作业考试等,都可使用思维导图。以2017年第38题第(2)问为例,分析如下:

首先是提取知识,分析设问可知,该问要回答我国生产企业如何应对消费品供给(即消费品生产中)存在的突出问题。沿着这一思路,绘制答题所需知识点思维导图如下:

接着对关键词进行知识点延伸,对消费品质量延伸就是对有没有质量标准、质量标准高低如何、做工是否符合标准等作出判断,对消费品价格延伸就是要降低价格成本(可通过提高个别劳动生产率、降低整个社会必要劳动时间实现),对消费品品牌延伸就是要在生产过程中产生品牌、维护品牌、认同品牌、推广品牌,对消费品结构延伸就是要优化结构、进行供给侧结构性改革以满足消费者需要。可绘制如下思维导图:

对以上分析结果进行文字整理,即可得出设问所需答案。政治教师通过引导学生研究、分析高考设问,就可在分析与综合、归纳与演绎等方法中学会辩证思维,提升辩证思维能力。

三、从有效设问提升辩证思维能力

政治教师的课堂设问,从大小角度来看,无论是针对单元知识、一课知识,或是一框知识、一目知识的设问;从认知水平来看,无论是记忆、理解、运用,还是分析、评价、创造角度的设问,都落脚于促进学生思维发展,但都离不开有效设问。

1.有效背景材料

生活中人们之间的设问与回答,都是针对某种特定背景展开的。日常课堂教学或考试,美国南希·塞西尔和珍妮·法菲尔在《老师如何提问,学生才会思考》中认为要创造提问的理想环境,以消除阻碍回答产生的障碍。因此,课堂教学要选取合乎学生生活情境的背景材料,给学生思考、回答问题以支撑。如果选取的背景材料远离学生生活情境,势必给学生回答造成诸多困难,教师有必要将其生活化。高考试题非选择题的背景材料都是近些年来人们耳熟能详的、典型的、经过生活化处理过后的情境材料,如2016年的“一带一路”、2017年的“消费品问题”、2018年的“马拉松热”。

随着信息技术与课堂教学的深度融合,教师的日常教学和课堂教学比武基本上都使用了图片和音、视频背景材料,这样更有利于学生在视、听刺激下,运用多种感觉器官,感知、理解背景材料,从而激发学生思考、回答设问。

2.有效设问

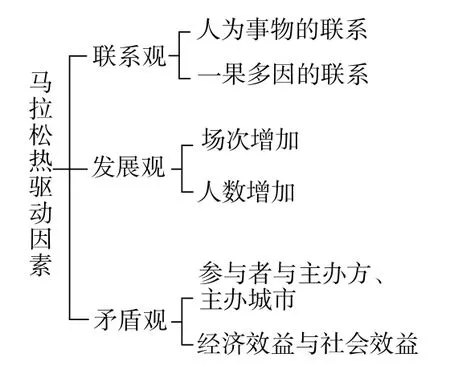

有效回答以有效设问为前提,有效设问的根本目的在于激发学生质疑、提升思维品质。“马拉松”是一项体育运动,近年来为什么会出现“马拉松热”?说明人们的消费类型从过去解决温饱的生存资料消费向发展、享受资料消费转变,消费结构发生了变化。由此进一步从联系的客观性、多样性角度出发,寻求“马拉松热的驱动因素”。分析设问时注意“结合材料”“近年来”等限制性词语,不难看出马拉松在我国的发展状态——数量增加等。材料中的“参与者、主办方、主办城市” 等词语,要求我们用全面的观点来分析“马拉松热的驱动因素”……结合背景材料,现分析如下:

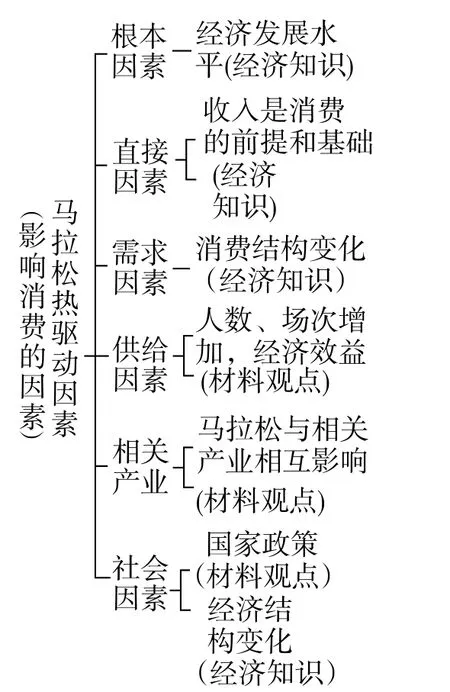

学生运用联系、发展、矛盾等观点分析“马拉松热”,不仅会提升辩证思维能力,也可较为准确进行回答。设问要求回答马拉松热的驱动因素,归于联系多样性中的一“果”(马拉松热)多“因”(诸多因素共同作用),设问实际上是要求回答“影响消费(马拉松这种体育运动或马拉松这种文化活动)的因素”。据此可得马拉松热驱动因素如下所示:

根据上述分析组织语言、书写答案即可。笔者认为教育部颁布的答案第1小点前补充“随着我国生产力水平提高”或“随着我国经济社会发展”这类根本因素,作为“居民收入增加”的前提条件,答案更加完善。

有效设问是有梯度的设问。既不能让学生望而生畏、无所适从,也不能让学生不经思考就能轻易答出。日常生活中,我们可用基本问题清单“谁在什么时候什么地方和谁怎样做什么事,为什么这样做?”将一件事情问个一清二楚,政治课堂也可以这样设问。如与企业有关的设问,就可设计成以下问题:什么是企业?企业经营的目的是什么?按所有制来划分,我国的企业可以分为哪几种?现代企业的主要组织形式有哪些?企业怎样经营才能生存和发展?……按“是什么、为什么、怎么办”三个角度,逐步推进设问,这样能较好地提升辩证思维。

有效设问是互助性的设问。通常的情形是教师设问学生回答,类似口头的网球比赛,而有效设问,则有三个主体,即教师、学生和教学内容。教师为学生提供思考的路径和框架,保持一种开放性,即教学内容是生成的,教师的作用是引导学生思考,师生之间、生生之间激疑、生疑和释疑,是一种编织网状的设问,类似苏格拉底的“产婆术”。如“什么是企业?”根据学生的回答进一步设问:什么是经济组织?我国除了“经济组织”,还有什么组织?与企业相比,这些组织有什么作用?……这样不仅扩展教学内容,更能促进学生思维活动。

有效设问是教会学生提问的设问。如“企业怎样经营才能生存和发展?”可用想象实验的方法进行设问,“如果企业……就会被兼并或破产”来思考,就可得出企业生存和发展的答案。本来“企业怎样经营才能生存和发展”是一个开放性设问,可从有形的生产要素——资本、土地、技术、管理、信息、劳动等分析,也可从无形的社会效益——信誉、品牌、质量标准、企业文化等分析,通过想象实验,就把它变成了一个个封闭式设问,虽然有可能限制学生的想象力,但答案更具有针对性,更能体现联系的条件性。

有效背景材料和有效设问结合起来,构建起理论知识与生活关切相结合的活动型课堂,让学生在自主辨析的思考中,提升辩证思维能力。

提升学生辩证思维能力,绝非一朝一夕之功,需要政治教师长期努力。政治教师在新授、复习、试卷讲评等多种课堂教学形式中,从备、教、改、辅、练、考诸环节,通过研究设问,提升学生辩证思维能力,从而达成培养学生具有科学精神之目标。