探析高考阅卷得失 助力备考提分增效

——以2018年全国Ⅰ卷主观题为例

湖北

2018年高考文综政治试题贯彻高考改革的精神,通过价值取向的定位、经典试题的选择、考查方式的变化,引导一线教师改变教育理念,创新教育方法,践行“立德树人、服务选拔、导向教学”的高考立场。时值2019年备考之际,深度研究2018年高考学生答题得失情况,能引导教学明方向,为复习备考提供有益借鉴。

一、以考为鉴,直面“六大失误”

笔者有幸参与到2018年高考政治阅卷工作中,在与同行教师交流的时候,我们都感叹“文科生经常抱怨临考背书背到脑子抽筋,这是实情;文综试卷写到手发麻,这也是实情;更可怕的是密密麻麻写一题,只得寥寥几分。如何能提高学生的得分命中率呢?”根据阅卷得分反馈和自己的教学反思,笔者认为学生主观题丢分是或多或少犯了“六大失误”

1、审题不准确

典型表现T40(1)—审题范围失误:设问要求用“生产力和生产关系的辩证关系原理”分析,部分学生答非所问,列举诸如“物质决定意识,意识对物质具有能动作用;矛盾具有普遍性和特殊性”等哲理。T40(3)—审题主体失误:主体要求是青年学生,部分同学提建议的主体是国家、企业、学校、小岗村村民等,主体失误 0 分,主体不明确最高 3 分。审题主题失误:部分同学提建议是小岗村如何脱贫致富与发扬创新精神无关,主题不符 0 分。

2、要点不全面

典型表现T38—易遗漏“消费结构升级”,扣2分;遗漏“赛事带动相关服务业发展,服务业发展又进一步促进赛事发展”,扣3分;T40(1)—易遗漏“在社会主义社会,改革是解决生产力和生产关系矛盾、解放生产力的基本方式,是推动经济社会发展的强大动力”,扣2分。之所以“会而不全”,主要是设问信息分析马虎,情景素材提取不全,每遗漏一层信息提示就丢失一个得分点。

3、知识不扎实

典型表现T 39—学生基本概念混淆,如专政和专制、人大和全国人大、人大四种职权等,尤其是人大的四种职权混淆,受“表决”二字的影响,很多考生把“表决通过宪法修正案”理解为决定权。T 40(1)—部分学生理论表述错误,如“生产关系决定生产力,生产力反作用于生产关系,生产力要适应生产关系的发展等颠倒失误”。

4、论证不自洽

典型表现T40(1)和T40(2)—两道题限定具体知识范围,考查学生对理论的演绎分析和论证能力。如T40(2)学生照搬教材“文化的作用”,却不能针对性分析“先进文化如何推动农村改革发展”,也不能明确指出“中共中央关于农村改革发展的意见和决定,正是当代先进文化的重要体现”。本类试题对思维的深度和缜密度要求较高,然而两道题普遍存在“理论表述”和“材料分析”两张皮,前后不能逻辑自洽,不能很好地自圆其说。

5、逻辑不清晰

典型表现T 39—由于模拟题有相似训练题,学生基本都知道回答党的领导、人民当家作主等内容,但高低分的差距在于逻辑层次是否清晰,能否层层展开,前后不重复。T 40(1)和T 40(2)材料分析更重视逻辑分析能力,部分学生要点之间并未有序展开,而是想到哪儿写到哪儿,构思不清晰,前后重复啰嗦。

6、表述不规范

学生书写不美观不规范导致不必要的丢分,如有的学生只有理论,没有材料分析;有的学生只照抄材料,没有理论依据;有的学生答案一段论,不分点论述;有的学生字迹潦草,书写随意;有的学生关键词笔误,遗憾丢分等等。

二、提分增效,掌握“四大招数”

1、夯实基础,内化知识体系

所谓“巧妇难为无米之炊”,学生积累深厚的学科知识,掌握串联互通的知识体系,是做好高考主观题的前提和基础。一轮复习阶段,教师要引导学生做到知识“三清”。一清基础 :全面落实教材中的基本概念、基本观点和基本原理,能做到举一反三,触类旁通。二清重点:复习突出重难点,把重点知识分解为具体的知识点来掌握,对易混淆的知识点,讲清区别和联系。三清体系:把主干知识内化成自己知识库中知识,形成知识体系或知识树,做到记得住、写得出、用得了。

2、慎审设问,挖掘限定条件

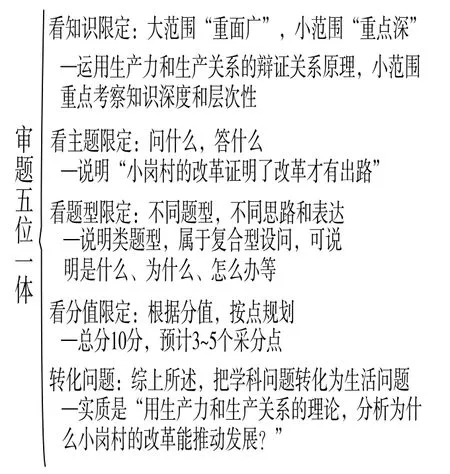

破解主观题的关键是慎审设问,弄清楚“问什么”,才能命中“答什么”。对此,笔者在教学实践中,引导学生“审题五位一体”,挖掘设问中包含的显性和隐性信息。唯有审题越谨慎,考虑越周全,丢分的可能性越低。以高考题T40(1)为例

3、整合材料,提炼暗示信息

从主观题的构成角度看,选定的话题材料是贯彻国家意志,服务于题目设问的重要信息资源。一般而言,话题材料呈现“结构性特点”,即展示某一事件或行为措施的前因和后果。具体表现为“背景-经过-影响”、“现状-措施-结果”、“原因-措施”、“原因-问题-措施-结果”等形式。对此,备考中要引导学生,从宏观上把握材料信息,划分段落层次,锁定服务于设问的有用信息。如2018年全国Ⅰ卷第 38 题(材料中括号内容为笔者批注):

近年来,随着经济进一步发展和国家全民健身战略的不断推进,国内掀起了马拉松热。(①背景)2011年中国马拉松赛事仅有22场,2017年增长到1100场。据预测,2020年中国马拉松赛事将达1900场。(②现状和未来)

马拉松赛事的参与人数多、涉及领域广,2017年参加马拉松比赛的人次超过500万,覆盖全国234个城市,赛事带动安保、保健、住宿、餐饮、旅行、体育文化等服务业的发展,据测算,2017年全国马拉松主方的直接营业收入超过270亿元,主办城市的间接收入超过1350亿元。(③特点和影响)

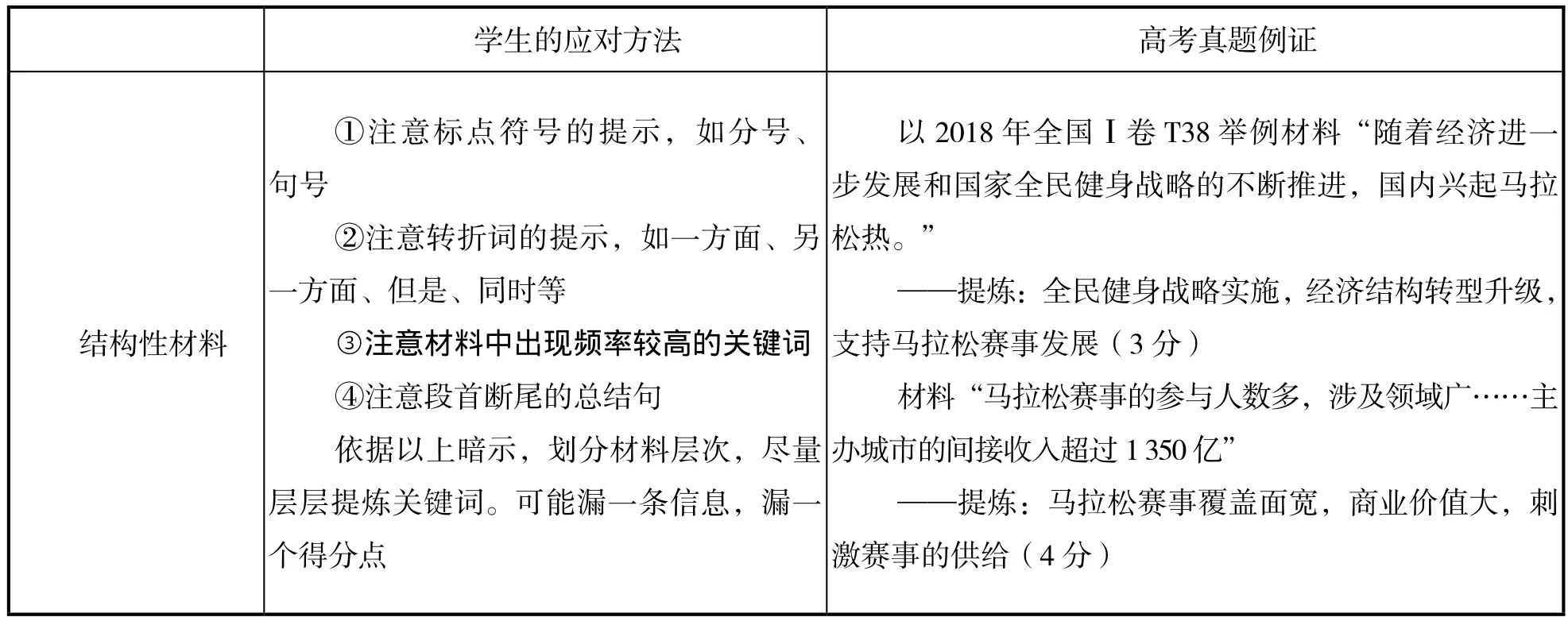

根据设问分析“近年来我国马拉松热的驱动因素”,则材料中马拉松兴起的“背景、特点和影响”部分将暗示答案信息。具体分析话题材料的“结构性特点”,部分材料信息与备选答案呈现辐射状对应的特点,学生应该采取比较、分析、整合的思维方法,提炼材料暗示。

学生的应对方法 高考真题例证结构性材料①注意标点符号的提示,如分号、句号②注意转折词的提示,如一方面、另一方面、但是、同时等③注意材料中出现频率较高的关键词④注意段首断尾的总结句依据以上暗示,划分材料层次,尽量层层提炼关键词。可能漏一条信息,漏一个得分点以2018年全国Ⅰ卷T38举例材料“随着经济进一步发展和国家全民健身战略的不断推进,国内兴起马拉松热。”——提炼:全民健身战略实施,经济结构转型升级,支持马拉松赛事发展(3分)材料“马拉松赛事的参与人数多,涉及领域广……主办城市的间接收入超过1350亿”——提炼:马拉松赛事覆盖面宽,商业价值大,刺激赛事的供给(4分)

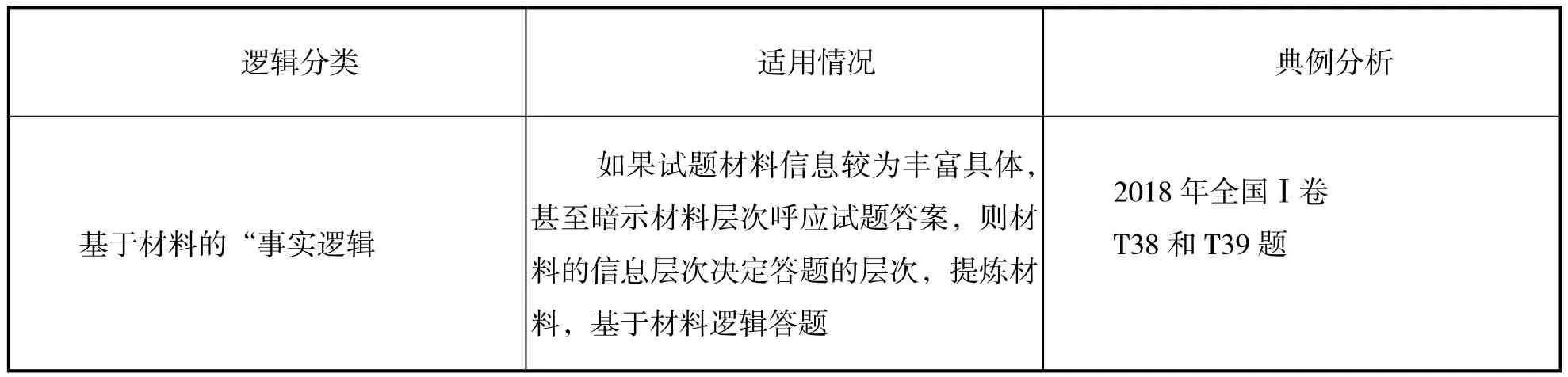

4、理顺逻辑,循序渐进论证

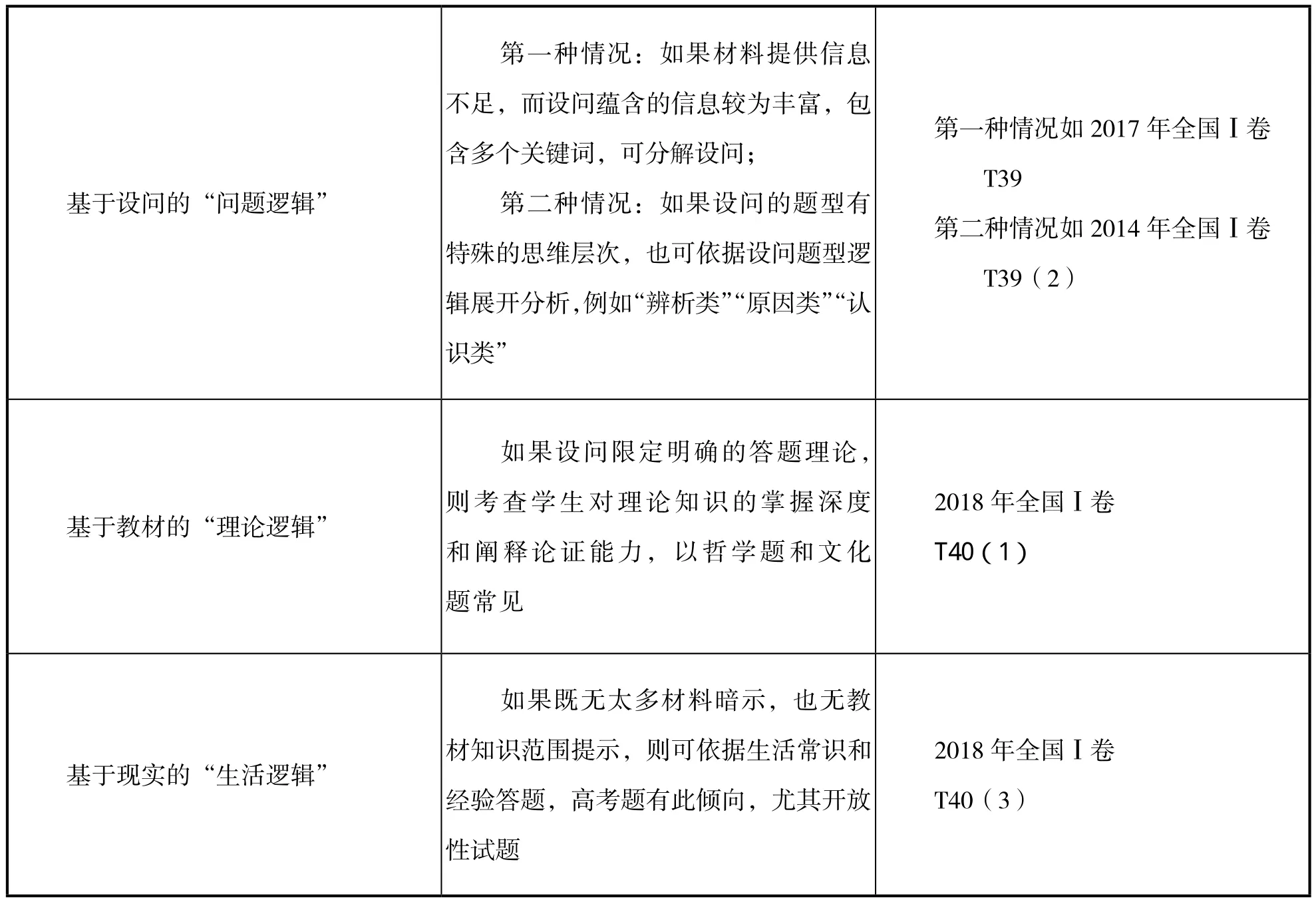

高考阅卷按照关键词给分,但“逻辑”就像是无形的线,能把散落的关键词合理有序地串起来。如何理顺主观题的答题逻辑,对此武汉中心组专家颇有研究心得,笔者深受启发也授之于学生。所谓“答题的逻辑”就是让学生在搭建的问题情境中,有话好好说,把话说清楚。然而答题逻辑并不固定,会因材料信息、设问的复杂度、知识范围的限定和设问题型的不同而有差异,如下表的建议:

逻辑分类 适用情况 典例分析基于材料的“事实逻辑如果试题材料信息较为丰富具体,甚至暗示材料层次呼应试题答案,则材料的信息层次决定答题的层次,提炼材料,基于材料逻辑答题2018年全国Ⅰ卷T38和T39题

基于设问的“问题逻辑”第一种情况:如果材料提供信息不足,而设问蕴含的信息较为丰富,包含多个关键词,可分解设问;第二种情况:如果设问的题型有特殊的思维层次,也可依据设问题型逻辑展开分析,例如“辨析类”“原因类”“认识类”第一种情况如2017年全国Ⅰ卷T39第二种情况如2014年全国Ⅰ卷T39(2)基于教材的“理论逻辑”如果设问限定明确的答题理论,则考查学生对理论知识的掌握深度和阐释论证能力,以哲学题和文化题常见2018年全国Ⅰ卷T 40(1)基于现实的“生活逻辑”如果既无太多材料暗示,也无教材知识范围提示,则可依据生活常识和经验答题,高考题有此倾向,尤其开放性试题2018年全国Ⅰ卷T40(3)

政治主观题的答案主要有四大来源:来自于设问的分析、来自于材料的提取、来自于教材的调用、来自于生活时政常识等。有的题目的情境材料只是部分暗示答案,有的题目设问简单暗示较少,有的题目设问范围不明确,因此少有一种方法能拿到全分。对此需要考生根据设问,依托但不局限于材料,调用教材内容、时政要点、生活经验等相关知识来作出合理回答。真正的高手,往往运用套路和方法于无形之中,并能根据不同的题目使用不同的答题方法,这需要长期的刻意练习和及时反馈,也是一轮和二轮复习要完成的基本功。

木匠的悔恨

一个老木匠提出退休,他对老板说,离开岗位后,就去享天伦之乐。老板舍不得这位对企业发展作出了贡献的好工人,请他帮助再建一座房子后再走,老木匠答应了。但后来大家都看得出来,他的心已经离开了岗位,建房用的木料不再挑挑拣拣,很随便,制作也十分粗糙。

房子建好后,老板把大门钥匙交给他,说:“这是你的房子,我送给你的礼物。”老木匠一听,震惊、羞愧、后悔至极。如果一开始就知道是在给自己建房,他是绝不会这样敷衍塞责的。

这只是一则故事。可现实生活中,这样敷衍塞责的现象却比比皆是。虽然我们还没有像老木匠那样即将退休,却总是像老木匠在退休前夕建最后一栋房子那样:马马虎虎、应付了事,以致问题成堆、灾难不断。

社会是个大家庭,人们的一举一动,都是为社会这座大厦添砖加瓦,或放置一根钢筋,开一扇窗户。因此,每个社会成员都应该反躬自省,我是像老木匠提出退休之前那样,认真负责、兢兢业业,还是像他建最后那栋房子时一样,心不在焉,敷衍了事?俗话说:世上没有后悔药。等我们发现居住的大厦竟然百孔千疮、质量低劣,却是由自己亲手建造的时候,就悔之晚矣。

(文章节选自网络)