解放抑或负担:二十世纪五六十年代的计划生育与农村妇女

——基于湖南西村的考察

胡桂香

一、引言:从两则避孕单方谈起

“芸薹子四钱,大生地三钱,全当归三钱,炒芍药一钱,川穹五分。把这五味药放在瓦罐中,加两饭碗左右的水,煎煮半个小时,取出半碗药液,这是头汁,药渣再加水两碗,煎煮到只剩下半碗,这是二汁。头汁和二汁混合使用。妇女在月经干净日起,每日煎服一剂,在中饭、晚饭前服用,连服三剂,在第二月和第三月月经干净后,依照上法,再各服三剂,即可避孕。”这是1956年7 月30日湖南省政府机关报《新湖南报》①《新湖南报》是《湖南日报》的前身,创刊于1949年8 月,由毛泽东题词,是湖南省委的机关报,1962年改名为《湖南日报》。中刊登的两个避孕单方中的一个——中药五味避孕单方(另一个是蝌蚪避孕方)。[1]对此,由湖南省妇联主管的报刊《湖南妇女报》显示,人们对这两个避孕单方,尤其是吃蝌蚪的药方心存疑虑。1956年9 月11 日《湖南妇女报》刊登了文章《不要轻易吃蝌蚪避孕》[2],10 月21 日《湖南妇女报》在“答读者问”中提出的问题就是关于报上所载《五味中药能避孕》是否经过了科学鉴定,吃了是否有副作用。[3]那么在当时避孕药方还没有确切效果的情况下,作为湖南省政府发声的喉舌,《新湖南报》为什么要刊登这样的避孕药方?也就是说,当时湖南省政府为什么要推广节育知识?

有关中国的计划生育,人们往往将20 世纪80年代以来的独生子女政策作为研究的重点,而对于20 世纪五六十年代的计划生育着墨不多。尽管已有相关学者如李银河、郑卫东、阎云翔等开展了村庄中的生育研究,但主要关注20 世纪70年代末期之后的生育问题。日本学者小浜正子的《计划生育的开端——1950—1960年代的上海》和《中国农村计划生育的普及——以1960—1970年代Q 村为例》,对该时期的生育情况做了一些探讨。[4]97-142小浜正子的研究对象是文化、政治和经济都处于前沿的上海市妇女,那么对于边远地区的农村妇女来说会是怎样的情况呢?通过对小浜正子在Q 村的研究,发现她更多关注的是20 世纪70年代的“晚、稀、少”生育政策,对于Q村在1950—1960年代计划生育的实施情况涉及较少。[5]

带着这样的疑问,笔者于2010—2012年在湖南省沅江市的一个村庄(西湾洲村,本文称西村)进行田野调查。西村位于洞庭湖以南,隶属于沅江市的草尾镇,是一个杂姓村,分为10 个生产队。2008年,西村全村人口1257 人,女性比男性多一人,户数258 户。借助于20 世纪五六十年代的计划生育在西村的开展,本文想探讨在国家政策渗透到社会基层之后,国家、妇女及其家庭之间出现怎样的关联?国家是怎样有效地介入妇女的日常生活乃至她们的身体的?这对家庭、对个人,尤其是农村妇女的生理、心理会产生怎样的影响?在计划生育的实施过程中,西村受到了什么样的影响?本文所用资料来自三个方面:一是西村妇女的生活、生育史口述资料,笔者访谈了近20 位70 岁左右的老年妇女,文中所用口述资料均来自对她们的访谈;二是当时有关湖南省、沅江县以及草尾镇计划生育的档案资料;三是有关著作、年鉴、报刊等文献资料。

二、计划生育的开端:妇女生育之于国家

中华人民共和国成立初期,中国政府主张学习苏联的奖励多生育政策,认为人多是好事,革命加生产既能解决吃饭的问题,又能严格控制人工流产。然而,1953年第一次人口普查数据显示,1953年底人口数已达六亿,这使中央高层开始意识到人口问题的严重性。1953年8 月,时任国务院副总理的邓小平指示加强避孕药具的进口,另外指示卫生部修改《避孕及人工流产办法》,提出国家提倡避孕,这是1949年后政府首次阐明对待节育这一问题的态度。[6]1161954年11 月27 日,刘少奇召集有关单位负责人座谈节育问题时指出:“人口增长太快困难很多,而且一下解决不了,现在,我们要肯定一点党是赞成节育的。”[7]119与此同时,理论界也为节制生育的推广大声疾呼。1954年9 月,民主党派邵力子在第一届全国人民代表大会上提出,要加强避孕药具的宣传,尤其是在农村地区。[8]1956年1 月颁布的《1956—1967年全国农业发展纲要》(草案)指出:“除了少数民族地区之外,在一切人口稠密的地方,宣传和推广节制生育,提倡有计划地生育子女。”这就把计划生育政策扩展到了农村地区。此外,毛泽东多次在会议上强调计划生育的重要性,卫生部也开始开展计划生育宣传工作,研制避孕药物与药品使用方法,并督促各卫生部门成立节育技术指导委员会。[7]20以前关于禁止绝育、人工流产的种种顾虑逐渐被打破。

在这种情形下,湖南省于1956年11 月29 日成立了“湖南省节制生育指导委员会”,由中共湖南省委第一书记周小舟担任主任委员,并配备专职干部负责指导委员会的日常工作,开始着手拟订全省节制生育的规划。同时,为了配合节育工作的全面开展和适应广大劳动人民的迫切要求,省卫生厅指示省医药公司在全省范围内从11 月20 日起再一次降低避孕用品价格。[9]各地也积极宣传节制生育。1956年12 月,岳阳县妇幼保健所配合居委会、妇代会,在城西镇居委会组织了126个孕妇,分别举行了孕期卫生以及孕期检查避孕知识讲座,宣传了节制生育的意义和目的。湘潭市自开展避孕知识宣传以来,举办了5 次避孕知识讲座。[10]然而,1957年下半年反右运动开始以及随之而来的三年“困难时期”,政府无暇顾及计划生育工作。三年“困难时期”之后,随着经济的复苏以及各项事业的发展,我国人口出现了补偿性增长。在这种情况下,1962年12 月18 日,国务院发出了《关于认真提倡计划生育的指示》这一重要文件,强调在城市和人口稠密的农村地区提倡节制生育,控制人口自然增长率,使生育问题由毫无计划的状态走向有计划的状态。[6]144随后,负责计划生育的卫生部制定了开展计划生育的方案与目标。首先,建立各级计划生育组织机构;第二,确定各年度的计划生育指标与任务,如规定到第四个“五年计划”,人口自然增长率降到10.0‰以下;第三,设立计划生育专项经费,并对计划生育手术费部分减免。尽管“文化大革命”的爆发使计划生育工作陷入瘫痪,但西村开始受到计划生育的影响。

对党和政府来说,对人口问题的担心主要来自人口增长是否影响了社会的发展、经济的增长乃至现代化的实现。早在1953年9 月,在一次政府工作会议中,周恩来不无忧虑地指出:“我们大致算了一下,我国人口每年大致平均要增加1 千万,那么10年就是1 万万,中国农民对生儿育女的事情是很高兴的,喜欢多生几个孩子,但是这样一个增长率的问题却是我们的一个大负担。”[7]163可以说,当时所推行的计划生育不是基于每对夫妇都有能力和权利确定子女数量和生育间隔这一自由的前提的,而是出于对政治与经济发展的目的来考虑的,实际上这种人口政策将女性的声音排除在外。首先,虽然妇女的生育行为是人口政策所诉求的对象,但妇女被排斥在人口政策的决定过程之外;其次,争议内容是男性关注的经济生产、国家战力、国家的生存进步与繁荣,而非妇女议题,至于是否对妇女造成伤害不会出现在他们的意识中;第三,妇女被期待担负较多的责任与生育控制的风险,男性则不负避孕的责任。[11]234这一时期,在动员妇女参加社会化劳动之下,生育孩子成为农村妇女极感困难的负担,她们甚至想尽了办法进行节育。如果说节育是关系国家和自身利益的大事,那么对西村大部分妇女来说,她们必然不太明白其中的道理。正如艾华所提出的,官方话语中的理想化关系和价值所指涉的行为,对于其乡村听众来说,并没有什么直接的意义。20世纪50年代以后在推广新法律的过程中遇到的很多困难,就是因为盲目地把城市模式强加在保守的乡村民众身上而导致的。[12]21在人口与节育这一事情上,党和政府所关注的问题与妇女们所看到的问题是不同的。那么,西村的计划生育会遇到怎样的问题呢?

二、生育的“解放”:西村计划生育的开展

很早以前在妇女问题上,恩格斯就指出:“妇女解放的第一个先决条件就是一切女性重新回到公共的劳动中去。”而20 世纪五六十年代计划生育在农村推广时,正是广大妇女被动员起来参加社会化大生产、参与社会主义经济建设的时期。1955年9 月,毛泽东在《中国农村的社会主义高潮》的按语中指出:“为了建设伟大的社会主义社会,发动广大的妇女群众参加生产活动,具有极大的意义。”对于大部分的西村育龄妇女来说,繁重的户外劳动与家务劳动以及养育孩子的工作使她们疲惫不堪。她们普遍希望少生孩子,有的妇女甚至采取一些比较极端的办法来流产堕胎。“农村中不少怀孕妇女因为争先出工,故意吃药打胎,发生溺婴打胎等事情,无论城市、农村、机关、学校、街道等方面,不少群众迫切要求节制生育,掌握避孕知识和避孕方法,解决多子女的问题。”①参见湖南省档案馆:《关于湖南省妇联成立节制生育委员会办公室的批示》,档案号155-1-205。对于那段时期不能生小孩的妇女来说,她们感到无比的轻松。

从田野调查以及笔者所翻阅的档案资料来看,西村的计划生育在1957年初就开始进行,当时一些妇女干部去乡、镇卫生院接受节育避孕知识的讲座和培训。1962年《关于认真提倡计划生育的指示》颁布后,沅江县迅速成立了计划生育领导机构,并制定了《1964—1968年计划生育工作五年规划》,确定到1968年将人口出生率控制在18‰以下,出生人数为6218 人,比1963年少生8879 人(而1963年的出生率达到了40.39‰)。②参见沅江县档案馆:《沅江县1964—1968年计划生育工作规划》,档案号36-2-323。同时确定包括西村在内的44 个村庄为计划生育试点村,计划生育工作开始面向沅江农村铺开。③参见沅江县档案馆:《关于节制生育工作的报告》,档案号36-2-296。在西村成为沅江县计划生育的试点村之后,草尾区副书记宋宗保在西村召开了节育工作会议,传达了上级对节制生育工作的要求,并希望各位干部积极带头,同时要求西村村委下力气进行宣传发动。在一次宣传发动会上,西村支部书记张春树在上级指示下采取了一定的措施。首先,建立计划生育组织,由支部书记张春树任组长,9 个生产队建立了计划生育小组;第二,重点解决干部的思想问题,尤其是女干部的思想问题;第三,依靠贫下中农开展工作,计划生育政策通过基层组织村支部在西村开展起来。①参见沅江县档案馆:《草尾公社东风大队是怎样开展计划生育的》,档案号36-2-323。

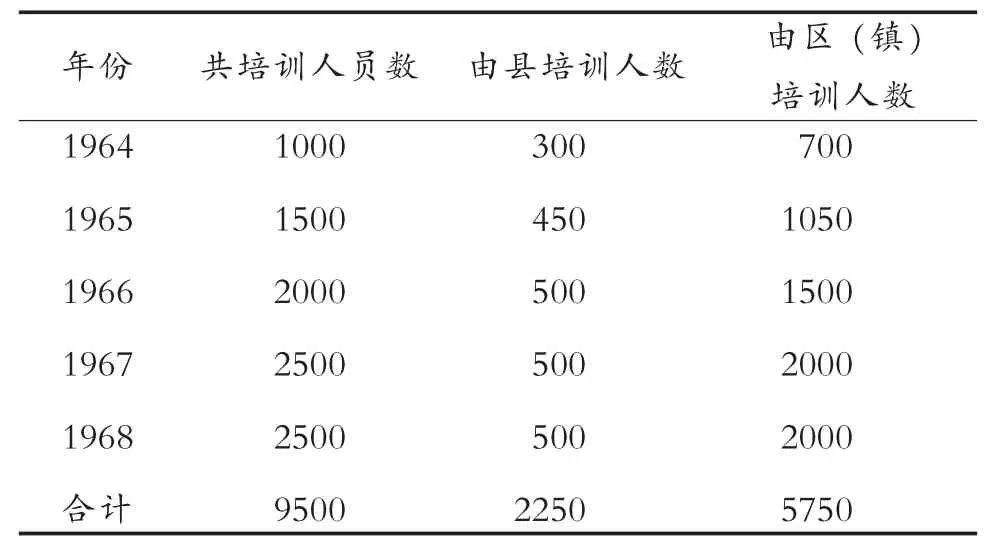

在计划生育面向农村开展的过程中,最重要的是要做好宣传发动工作。1957年3 月,卫生部部长李德全在全国政协会议上强调了计划生育工作的必要性,指出避孕宣传工作还做得很不够,特别是在广大农村中,农村妇女对节育要求很迫切,但不懂得避孕方法,因此各省市卫生部门要积极训练中级卫生人员,让他们深入城市和县城去进行避孕技术指导,同时要加强避孕知识的宣传。[7]128-129按照上级的精神与指示,沅江县也着手培训计划生育专干(见表1),数量要求是“平均20 对节育夫妇中,有一名避孕骨干”。这些经过培训的专干“既是宣传员,又是技术指导员,同时还是避孕工具推销员”。②参见湖南省档案馆:《省卫生厅赵建军同志关于计划生育工作在宣传部长会议上的发言》,档案号219-1-4。

表1 1964—1968年沅江县骨干培训规划③参见沅江县档案馆:《沅江县1964—1968年计划生育工作规划》,档案号36-2-323。

为了使计划生育工作开展起来,西村按照上级的要求培训计划生育的宣传员,但这些宣传员的选择都带有性别指向:首先选择妇女。西村村委挑选了20 名有活动能力的妇女组成骨干分子队伍,派她们去沅江县进行了五天的培训、学习。④参见沅江县档案馆:《草尾公社东风大队是怎样开展计划生育的》,档案号36-2-323。不过,这些计划生育骨干分子在宣传发动中却遇到了重重阻力。当时妇女队长曾爱珍指出了宣传工作的不容易:“你问有没有听别人讲过避孕,有啊!我那时节是妇女队长,组织去公社听的,拿出避孕套来向我们讲解,丑的要死,未必你没听过啊?我听了之后就回来了,那时节也没有强制要求,我回来之后不好意思向别个讲呢。”

在避孕知识的学习推广过程中,男性难以体验学习避孕知识的害羞与不安,也难以理解避孕时的负担和焦虑。从元代开始,很多作品都展现出对三姑六婆的排斥与反感,其中最重要的是男人经常担忧他们的妻子与那些兜售避孕药物的、声名狼藉的妇女在一起。[13]110由于传统文化视女性身体为不洁,而避孕宣传者们是专家,这使人们对她们的看法极为排斥。

其次,针对妇女来开展计划生育的宣传,并要求妇女避孕,尤其是女干部、女党员以及劳动积极分子要响应国家号召带头节育。五组的罗秋秀因为是妇女队长,就被社队干部喊过去谈话让她不要再生孩子,鲁东秀、曾爱珍等也被要求过避孕节育。

第三,在西村计划生育的推广过程中,避孕方法大多是针对女性的。当时的避孕方法主要包括药物避孕、中草药避孕、节育手术避孕以及其他物理方法避孕。不过,节育手术在农村还很少使用,妇女们被劝导使用药物避孕,但服用后的不适是由她们自身发现和体验的。许多人在用药或者服药时都有很大的反应,罗中元说:“但吃圆子(即吃避孕药)真的吃不得,吃得发黑眼晕,老是想吐,吃药也麻烦。”徐清香说:“吃药之后老是想睡觉,昏昏沉沉的,提不起劲。”

在所有推广的避孕方法中,仅有输精管结扎与避孕套这两种方法是针对男性的,而且副作用小,但人们在宣传时还是以规劝女性为主。在当时的农村地区推广节育知识,由于农村地区经济比较落后,加上传统文化中女性的身体与男性的身体所承载的意义不同,女性的身体是生育的身体,因此有关与生育相关的一切事情,如催生与避孕都需要由女性来承担。在避孕方法中,1956年广州第十一乳胶厂建成避孕套生产车间并投产,1956年避孕套产销量比上年增长了2.5 倍,但避孕套一般是在城市中使用较多,农村中男性使用避孕套的情况很少。[6]124

早在1983年,美国学者斯塔瑟(Stacy Juidth)在研究中国的计划生育之后,认为在计划生育的推广过程中,政府扮演了控制者这一角色。中国妇女是父权制政府和父权制家庭争夺战中的对象。这场斗争的双方都力图控制生育过程,包括避孕、怀孕、流产、生育孩子等。当家庭和政府的控制产生冲突时,妇女就成为直接的受害者。[14]213确实,避孕方法的运用必定涉及身体的实践,而身体是受制于社会性别的约束与规范的。不管是避孕药、避孕单方、避孕药膏、子宫帽、上环,还是人工流产等避孕方法体现出来的身份政治,都暗示着既然生育是女性的事情,那么与生育相关的避孕也是女性的事情。对妇女们来说,避孕或节育并非单纯的生命终结的过程,也不是妇产科医生几十分钟的门诊手术,更不是中医的几贴打胎方,而是性意识、国家政策、家庭及性别分工等意识形态在妇女生育方面的较量。

四、解放抑或负担:村落生育文化与国家政策的冲突

计划生育没有在西村实施之前,该村一直遵循的是早生育、多生育且多生儿子的生育文化,生育毫无节制。从对西村妇女的访谈中得知,70 岁以上的妇女生育小孩数量一般是10 个左右,但由于西村一直是旧法接生,产妇、婴儿因难产、产褥热甚至破伤风死亡率高达20‰左右[15]545,成活率极低。例如,刘良秀40 岁时生育子女数19 胎,成活子女数6个;徐时秀39 岁时生育子女数18 胎,活下来的仅有3 个;曾爱珍37 岁时生育子女数10 胎,存活下来的只有5 个;龚玉秀42 岁时已生育18 胎,存活仅6 胎。①参见沅江县档案馆:《节育调查落实情况》,档案号132-2-296。西村的媳妇从迈进夫家家门开始,就担负着生育的重任。黄玉英对她当时不能怀孕的情形记忆犹新:“我刚(嫁)过来时,半年后还没有动静,那时候我还小嘛,也没想么子(即也没去想怀孕的事情),我干娘(即婆婆)就着急,其实我妈妈比我干娘还着急,有次我回娘家,我妈妈就给我熬了一副草药吃,当然我也不知道吃的是什么,吃了后我真的怀上了,我干娘、妈妈、老公好高兴的。”如果没有生育男孩,她们有时会受到冷眼,有时会遭到家人的恶语相向。徐清香因为连续生了两个女孩,家里人都有点怨气,婆婆不仅对她冷眼相待,丈夫也对她拳脚相加。

在西村,生育尤其是生育儿子,还是一种德行的体现。许多村民将生育提高到祖先或者家族积德行善的结果,甚至认为没有生育男孩的家庭是祖上没有积德的原因。在家庭之间的纠纷中,最恶毒的话就是说:“你没积德,将来断子绝孙。”于是乎,一个家庭无子不仅受到村民的排挤,自己也会抬不起头。几位妇女都谈到,有时候没有生出儿子来,要受村里人家的欺负。曹霞春因为头三胎生的是女儿,在与队上人起冲突时,就有人骂她家里做了缺德事,是绝种户,为此她老公还与队上人打起架来。而王佩君生育了七胎都是女孩(被人戏称为“七仙女”)之后,背负着沉重的负担,以至于她也认为自己不仅命中无子,而且有了儿子也会克子,所以当有人提出要她将最后一个女儿与另外一户生了四个儿子的家庭交换时,她死活不同意,说自己会带不活,这样别人会更加歧视她了。这当然并非西村特有的现象,李银河在山西沁县南山头村调查时也遇到过类似的事情。[16]123由于没有德行而导致绝种,这对于村民来说简直是奇耻大辱。将生育男性与德行联系起来,这本身体现的是一种男优女劣的性别文化,即只有男性才能代表家族之间德行的流传,或者说男性就等于德行。

基于这样的生育文化,当计划生育在西村开始推广时,存在的困难非常多。首先,碰到的一个问题就是要改变大部分老年人的传统生育观念——早生育,生育男孩、生育是积德等,这不是容易的事情。西村的村民祖祖辈辈认为,多一个人多一份福,认为儿孙满堂是件最有福气、最有德行的事情。老年妇女不支持自家媳妇避孕,因为“早插秧早扮谷,早生儿女早享福”。五组夏晓春嫁过来之后不想生小孩,自己偷偷去医院买来避孕丸,后来吃避孕药的事情被小姑子发现了,就告诉了她的公公婆婆。公公婆婆就责骂了她老公,她老公把她的避孕药丢掉了,并警告说以后不要再吃这个“断子绝孙”的东西了。对于身处其中的育龄妇女来说,她们的顾虑更多。由于她们对节育避孕还很害怕——怕出丑、怕绝代,可以看出当时村民对节育的不解甚至恐惧心理。在农村开展避孕宣传后,广大群众是非常拥护的。但也有不少人不懂得避孕的意义,产生了许多错误的思想。有人说:“男的要割,女的要阉。”有人听到这些信息以为是真的,心里不安,做事也不起劲,说政府如果真是这样,不如死了算了。[17]

其次,谈论避孕就等于谈论性,这在当时的西村也是一种普遍的观念。访谈中,70 多岁的曾爱珍、黄玉英、陈菊英、徐清香都说,尽管那时特别不想多生,但当时宣传避孕知识还是不能太接受,认为这件事涉及性的问题,不应该在公共场合加以讨论。更有甚者,有人把宣传避孕与乱搞男女关系联系在一起,认为是伤风败俗的大事情,甚至谈论身体也不被人们所接受。80 岁的夏桂珍曾说:“我的身体除了接生婆之外从来没有给别人看过,我不上医院,我也不去做检查,做检查不是要给她们看吗?我才不会给她们看呢!女医生也不能看。”

夏桂珍的话代表了当时许多西村妇女对自身身体所持的态度。中国的文化赋予女性的身体更多的意义,她必须是贞洁的,也不能随意暴露自己。对于将身体看成私密的,尤其是将生殖器官看成是绝不能在公共场合谈论的西村妇女来说,避孕药物的使用给她们出了极大的难题。当时推荐的几种避孕方法都直接与生殖器官相关联,使人难以启齿去讨论。

在节制生育的推广过程中,男性不合作的报告也随处可见。即便在上海这样的大都市,男性也非常排斥。1957年,在上海市妇联给市人大的报告中指出:“有些男干部们,认为这种上不得台盘的事与男人无关,表示厌恶,类似情况甚多,因此在男子中宣传得很差,阻力很大。男性不肯避孕的原因,主要是不了解节育的意义,不理会妇女的疾苦,因而有的自私自利怕麻烦,怕影响性感,拒绝避孕,吵闹不休。有的封建思想,怕妻子不正经,认为娶妻就是供自己玩乐了,其次缺少避孕知识,不会使用工具,怕伤身体,认为难得碰头不会怀孕等。”[4]130对西村的男性村民来说,这种抵触情绪更大。有的说计划生育不能搞,手术搞多了会影响生产;有人怀疑计划生育是“腰河里的水”,不是国家的政策,因此不可靠。据一份档案资料显示,西村全大队对计划生育有模糊认识的占52%,有抵触情绪、有反感的占20%,甚至采取拒绝的态度。①参见沅江县档案馆:《草尾公社东风大队是怎样开展计划生育的》,档案号36-2-323。一份当时的档案材料指出了农村开展计划生育的复杂性:“中国农村由于一些特定的生活习惯、自然条件、风土人情等,使得它在某些方面与城镇大不相同,体现在接受新的科学知识要慢一些,封建残余思想要多一些,这些都会表现在接触新事物的心理是非常错综复杂的。”②同上。

五、结语:五味杂陈的结果

可以看出,西村作为计划生育试点村开展得并不顺利。对于中国妇女来说,生育尤其是生育儿子是她们在夫家地位确立的体现。对于农村家庭来说,妇女生育不仅是为家庭延续香火,也为家庭提供劳动力,同时还是一种德行的体现。因此,由国家发起的计划生育运动实际上是把妇女生活纳入另一项政治议程中。但对于村民,尤其是妇女来说,将她们的日常生活与生育等和国家政策关联起来,不仅遥不可及,而且难以理解。村民无法从国家话语,如发展、现代化所表述的发展观中检视自己习以为常的理念和行为。也许在她们看来,要妇女节育是国家多管闲事的无聊举措。

然而在与西村妇女的访谈中,她们认为自己很傻——因为避孕对于当时的她们来说,其实是多么的需要,但是又很无奈,因为传统的生育文化观念不可能一下改变。正如高彦颐在研究废缠足之后指出,缠足不会在一夕之间就从旧式生活翻转到新式生活,它所呈现出来的特色,是一种在时间和感情之间徘徊、游移和摆荡的动态。[18]6-7对西村妇女来说,20 世纪五六十年代的计划生育又何尝不使妇女处在徘徊与犹疑之中?她们又何尝能在短期之内接受避孕的理念呢?即使西村妇女想避孕,但由于各种政治运动与经济改革在农村的不断上演,以致对节制生育的宣传时断时续,使村民没有更多的时间去关注私领域中的生育事宜,同时由于避孕方法的麻烦使妇女对避孕敬而远之,有时根本就不知道怎样使用避孕药具。从当时的档案和文献资料来看,许多妇女在避孕时闹出了笑话,如有的将避孕外用药膏当口服避孕药膏服用,有的口服避孕药不知服用剂量,有的以为结扎就是阉割成为太监一样的人,等等。③参见湖南省档案馆:《益阳专区1963年计划生育工作中出现的问题》,档案号151-1-215。

有学者曾指出,对女性的性及生育行为的控制是性别地位的最佳指标。一个女人能否掌控自己的身体,能否有权决定生几个孩子,以及能否用手术方法终结意外的怀孕等,都代表且反映着女性的地位。如果女性没有自由掌控自己的身体,那么其他的自由都是空谈。[11]221对照这几点而言,20 世纪五六十年代计划生育政策的实施对妇女的自由与解放来说比较遥远,因为我们看到传统的生育文化仍在西村起很大作用。显而易见,当时所推行的计划生育在西村已经开了个头。尽管大部分妇女并没有从中得到更多的好处,但通过培训一些计划生育骨干成员,有效传播了一些计划生育的政策与观念,并通过报纸、书籍、宣传画册、图片等影像和文字资料等,传播了有关避孕和节育的新知识。这也使得村民们从羞于在公共场合谈性和生育,到20 世纪70年代后开始相约一起采取节育措施与节育手术,同时,在推广过程中的一些方法为20 世纪70年代的“晚、稀、少”政策和80年代的“独生子女”政策打下了基础。这些政策对以后计划生育工作在农村的开展都具有很好的借鉴作用。