社会语言学视阈下中央文献外译的译者立场研究——以2018年《政府工作报告》英译为例

梁 娜

社会语言学视阈下中央文献外译的译者立场研究——以2018年《政府工作报告》英译为例

梁 娜

(天津外国语大学 中央文献翻译研究基地)

社会语言学视阈下的立场研究关注话语实践参与者之间动态的、互动的、合作的、不确定的彼此制约又互相建构的施为关系。在此理论的指导下,对2018年《政府工作报告》中具有指示性特征的人称代词与情态动词的增译现象进行量化统计和定性分析,探讨中央文献英译过程中译者立场的动态式建构与互动式发展,认为中央文献翻译研究中的译者立场彰显了国家意志,发挥了主体间性,体现了大国担当。

社会语言学;中央文献;翻译研究;译者;立场

一、社会语言学视阈下的立场

立场(stance)是立言者通过语言的内容或形式内嵌于交流行为之中的表述。在以交流行为为研究对象的社会语言学领域,“言出必有立场”已成为学者的一种共识(Jaffe,2009:3)。立场表述是作者或说话人对命题的态度、情感、判断或承诺的显性表达(Biber & Finegan,1988),确切地说,是对信息命题内容的态度、感觉、判断或承诺的词汇或语法表达(Biber & Finegan,1989)。简言之,话语实践的参与者不仅要表述命题内容,同时还要传递感情、态度、价值判断等。基于此,立场研究以语言本体研究为依托,在社会和历史的语境之中,探讨话语实践参与者之间动态的、互动的、合作的、不确定的彼此制约又相互建构的施为关系。近年来,立场研究已经成为备受语料库语言学、系统功能语言学、社会学及话语研究等多学科共同关注的研究领域(Halliday,1985;Hyland,1998;Martin, 2000;Biber & Conrad,1999;Hunston & Thompson,2000)。

作为跨学科研究的焦点,话语实践中的立场主要关注其在纵横交错的社会语境中与客观世界的相互施为关系。语言是社会实践的一种形式,强调“文本与对话中社会与政治权力再生产的方式”(Fairclough,1995:56)。换言之,话语依托于社会实践而存在,又反作用于社会与政治权力。因此,话语作为社会实践的一个重要组成部分,与客观世界之间便形成了建构与被建构的相互制衡关系。这种关系体现在立场研究中,便是作为话语实践的立场,一方面根植于其产生及发展的社会语境,一方面在社会实践中,参与建构社会行为与社会身份,从而塑造或重新塑造客观世界。立场的这种建构功能,是在话语实践的互动活动中产生并得以实现的。根据Englebretson(2007)提出的立场建构原则,话语实践中的立场本质上是互动的,“由参与者合作而构成”。也就是说,立场非一位说话者或作者单方面地通过词汇或语法的语义标记语所能构建,其话语意义的实现和话语立场的形成,是在与听话者或读者的互动实践中,在与其感知、认识、和解读中动态地合作而成。由此可见,话语实践中的立场不再局限于语言本体维度上的考量,更重要的是,其揭示了互动的话语实践对客观世界的建构与重塑作用。

基于话语实践中立场的建构特征,社会语言学视阈下的立场研究一方面关注语言使用(立场)与现实世界规约性的联系,如社会角色与身份、人际关系、权力关系等;一方面聚焦于立场行为和社会文化领域之间的理论化研究,特别是立场行为在社会及社会语言学领域的变革和再生产的作用(Jaffe,2009:4)。作为一种互动的社会实践,立场在社会语言学视阈下的内涵与外延从来都不是透明的,其产生与发展映射在社会的、历史的、经验主义的和具有互动性特征的实践之中。因此,在社会语言学的维度上,说话者的立场可以解读为一种现实表现。在这种现实表现中,说话者将内嵌于语言内容及其形式中的立场外化为与听话者之间或一致或不一致的互动活动。

立场研究的互动性特征决定了话语实践参与者之间动态的、合作的、不确定的彼此制约又互相建构的施为关系。对这种关系的挖掘与诠释可以通过分析立场研究的变量媒介,即指示性特征(indexicality),得以实现。根据Hanks(2000)的观点,指示性特征指的是“自然的言语中无处不在的语境依赖现象”。具体说来,指示性特征的观察点囊括了所有依赖于语境的语言要素:区域口音(指示说话者的身份)、言语礼节指示语(标志尊重和态度)、代词的指涉用法(我、你、我们和他等)、指示词(这个、那个)、指示副词(这里、那里、然后)、情态动词(必须、应该、可能)和时态(现在、过去、将来)等。在立场研究中,对这些具有指示性特征的语言要素形式与内容的解读,要紧紧依赖于话语产生的语境。在语境中重新解码立场的建构过程,挖掘立场在话语实践中的社会与权力关系建构作用,势必通过发挥指示性的媒介功能得以实现。Ochs(1993:335-358)在性别的指示性研究中指出语言变量从传统意义上讲与性别之间存在着一种直接的、确定的联系,女性用语直接代表了女性的性别身份。然而,事实上这种联系却是间接的与不确定的,居中斡旋的媒介便是立场,也就是说,使用弱势的女性语言也可以体现语言使用者的较低的社会地位,包括但并不限于女性。因此,弱化语言的使用与女性的社会身份属性并不存在直接的联系。这是在以William Labov为代表的传统社会语言学“变异学派”的语言变异理论基础上的颠覆、发展与延伸,体现了立场研究中的后现代主义特征,即立场是指示性的,能唤起广阔的社会文化框架或物理背景,以其为索引的语言系统是根植于政治、社会、文化、意识形态中的行为范畴(Englebretson,2007)。因此,所有的立场行为都是这些领域的“间接指示”(Eckert & Wenger,2005:584),且在身份建构的过程中发挥着媒介的作用,其本质的联系是动态的、不确定的和非直接的。

从这个意义上讲,立场本身也具有指示性特征,它间接地预设、假定或提出了社交或人际关系之外的言外因素。Blommaert(2010)提出了指示性特征秩序(orders of indexicality)的概念,强调有序的指示性特征在层次分明的符号系统中发挥着自身的作用。在此系统中,一些符号形式被解读为有价值的,一些为无价值的或完全被排除在考量范围之外。这也就意味着,指示性特征有序的系统模式预设了来自于现实中或感知中的他者在权力、控制、评价、兼容与排斥的系统模式。例如,在正式的语域中使用少数派或边缘化的语码,既彰显了某种特殊的社会成员身份,又属于一种人际之间的定位行为,也是对当下流通中的语码关系与地位,在政治上与意识形态领域的一种表述(Jaffe,2009:13)。由此可见,语言与语言使用者之间存在着一种不能分离的黏着关系,而在社会语言学的维度上进行立场研究,解读说话者与听话者的话语立场,指示性特征发挥了不可替代的作用,是立场实现其对客观世界建构意义不可或缺的媒介。

二、译者立场

翻译研究中有关译者角色、译者作用及译者立场的讨论主要是围绕翻译评价与翻译主体的问题展开的。翻译行为的参与者——源语作者、译者、目标语读者、委托人——均具有自身的立场,他们在翻译行为的发起、产出和传播的过程中发挥着不尽相同的作用,这为翻译活动本身及翻译活动中的立场研究带来了巨大的挑战。据此,译者便被赋予了翻译行为的沟通者、异域交流的媒介、文化交融的金桥等诸多职责。换言之,“翻译也是译者参与社会活动、体现其意志、实现其目的的一种方式”(田海龙,2017a)。因而,译者作为翻译实践的直接执行者,要在兼顾翻译行为多方参与者立场的基础之上,通过语言层面的雕龙琢凤,使翻译研究中立场的现实意义得以实现。

国内翻译学界的译者立场研究主要侧重于对翻译过程中翻译主体和主体间性的学术讨论。部分学者结合翻译所承担的使命,对翻译整个过程中的选择问题进行了探讨,提出了对文本意义的理解与阐释的过程,是充分发挥翻译主体性的过程,可以把翻译看作是译者发挥主体性、张扬自我,与忠实传达原作、克制自我之间来回转换的操作过程(许钧,2002;仲伟合、周静,2006);也有学者以哲学上的主体性向主体间性转向为理论基石,以翻译研究三种范式的历史演进为线索,以三类不同性质的主体性的表现为理论视角,提出了哲学的主体间转向对翻译理论四方面的建构意义(陈大亮,2005);其他学者分析了译者主体性的困境,指出不同形态的翻译主体有不同的身份和社会功能,表现出不同的主体性。因此,翻译主体性的构建可以从主体身份认同、主体意识确立和主体能力发展等三方面进行(蓝红军,2017)。综上,译者的主体性、主体间性及能动性集中体现了翻译研究中译者的重要作用。

有别于翻译学科内关于译者角色的本体讨论,在社会语言学视阈下,立场研究更加关注翻译实践中译者对具有指示性特征的语言要素的解码与编码过程,此过程对中央文献翻译的立场研究具有十分重要的启示意义。作为我国外宣工作的滩头阵地,中国特色话语体系建设的重要组成部分,中央文献翻译彰显了国家意志,体现了民族气节,在国际的舞台上讲述着中国故事,传播着中国声音,代表了中华民族的主流意识形态,是我国大国外交政策下获得国际认同与接受的重要途径之一。不同于一般的学术翻译实践,政治文献外译具有政治性高、政策性强等特点,翻译实践的参与者在翻译实践的缘起、产出与传播阶段,在“共商、共建、共享”的原则上,共同成就了中央文献英译过程中立场的动态式建构与互动式发展。

三、立场的指示性特征

为了厘清中央文献英译译者的立场建构与发展,本文以2018年《政府工作报告》(以下简称为《报告》)英译为例,梳理并剖析以人称代词和情态动词为代表的指示性特征英译现象,按照直译、结构性增译及立场性增译三种翻译策略对数据进行了统计。结构性增译主要是指译者根据目的语在语法结构、语言表达习惯、认知思维等方面的需要,在翻译的过程中增加源语结构缺失或省略的内容,如汉语的无主句(主语缺失)在翻译的过程中多数情况下都需要译者对其进行结构性增译;立场性增译指的是译者在言出必有立场的前提下,通过增加表达态度、情感、评价或承诺等人际意义的词汇来传达译文立场的显性翻译策略。基于此,本文将在社会语言学的理论框架内,解析《报告》中人称代词(表1)和情态动词(表2)的不同英译策略,通过原文与译文的文本对比研究,探究译者立场建构的过程。

1 人称代词英译的指示性特征

作为立场研究中指示性特征的重要的组成部分,人称代词(第一人称、第二人称和第三人称)是说话者利用具有主观性质的语言表达与听话者之间的定位问题最直接、最简单的有效途径之一。Kärkkäinen(2006)以I think为研究对象,剖析了“第一人称代词(说话者)+内部认知过程(认为)”在对话的互动中,对话参与者之间立场表达的原型范式,从认知心理学的角度揭示了人称代词在立场表达中的指示性作用。具体说来,人称代词具有立场研究的指示性特征,其“人际功能深深植根于社会文化的语境之中”,反映并承载社交及人际关系,其通过人际关系亲疏远近的构建表达说话者(或听话者)对命题的态度或感受,即立场(田海龙,2001)。鉴于此,本文将以直译、结构性增译及立场性增译为标准划分并解析人称代词的英译现象,以人称代词的指示性特征为媒介,挖掘翻译实践中译者对人称代词的解码与编码过程,在社会语言学的视阈下,解读人称代词立场性增译现象背后的译者立场。

本文利用定性与定量相结合的研究方法,对《报告》中人称代词进行了数据统计。如表1所示,第一人称人称代词(包括人称代词宾格形式、反身代词、物主代词)共有七种形式。其中,we数量居于首位,全文共出现473次,立场性增译34处。其衍生的人称物主代词our紧随其后,数量多达77个,立场性增译49处,约占其总数量的64%。在政治演说中,以内含型第一人称复数(如we,our)的方式称呼受众,比第一人称单数(如I, my),第二人称(如you, your)及第三人称(如the White House),对说话者和听话者的立场建构更具决定性作用(Munday,2012:15)。《报告》始终选择以we的形式称呼受众,不仅有利于说话者和听话者在互动的、合作的对话中意见趋同,同时可以帮助说话者掌握话语主动权,促使听话者与其一道,基于相同的价值观和信仰,共商同一解决方案,共建同一立场,共享同一合作成果。此外,由于《报告》区别于一般性质的对话,属于现场宣读性文本,立场建构的互动性并不依托于话语参与者的一问一答得以实现。因此,文本中第二人称you及其物主代词your数量较少,在文中分别只出现了一次,虽不具有代表性,但从其翻译策略来看,均属于立场性增译。第三人称中,以China,China’s及Chinese为代表,出现频率分别为54、35、56,其立场性增译数量均高于结构性增译数量。而they和their的所指范围广泛,包括港澳地区、人民军队、市场主体、政府部门、幼儿幼师等,均出于目的语语法结构、目的语读者的表达习惯与认知思维的考虑,译者采用了增译的翻译策略,因此,属于结构性增译。

表1 人称代词的直译与增译

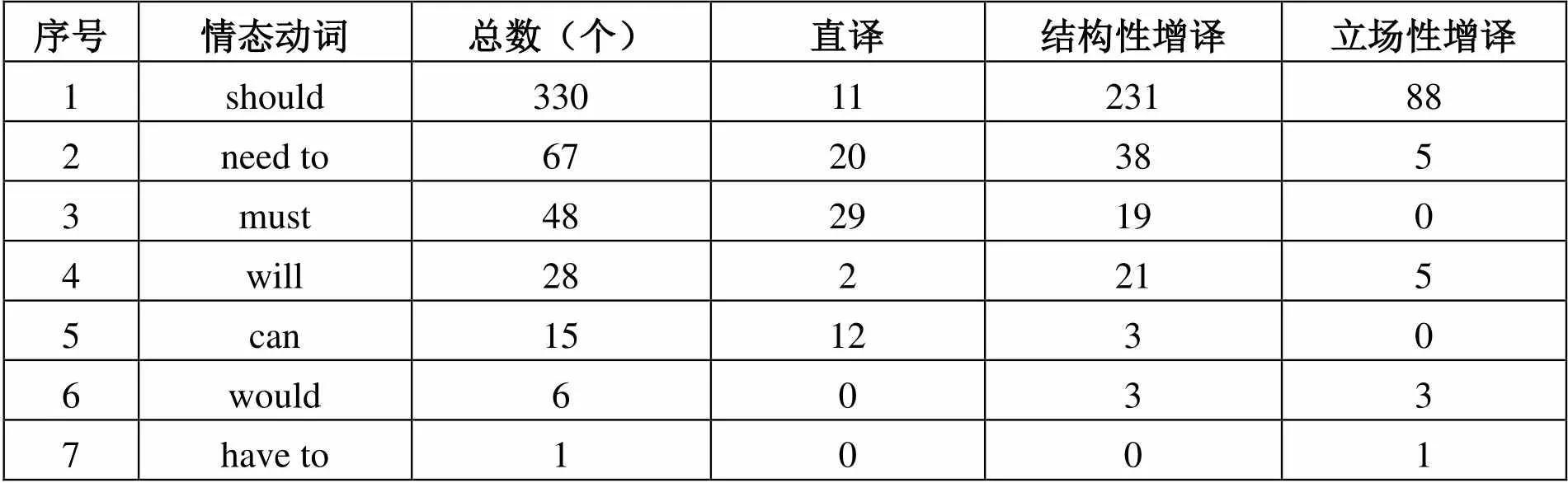

2 情态动词英译的指示性特征

Halliday(2000)提出的语言三大元功能(概念功能、人际功能和语篇功能)中的人际功能体现了语言在社会与人际关系中的作用,包括话语参与者开始进入对话情景的途径及在对话过程中说话者所表现的语言行为方式。人际功能主要是通过说话者所使用的情态动词与对话中的主要话题得以实现的。换言之,具有指示性特征的情态动词是立场研究中的“人际因素”(Halliday,1973:41),其翻译策略直接反映了译者在权衡了源语作者与目标语读者、源语文本与目的语文本的立场后,在这种互动的、合作的、动态的、不确定的“对话”中,最终作出的译者抉择。换言之,伴随着立场的建构与发展而进行的翻译实践绝不是简单的搬字过纸。

在汉语的语法构成中,情态动词的使用频率要远远低于其在英语中的使用频率。据此,译者借助于显性翻译策略,将中文文本中用情态动词显化出来,既迎合了目标语读者的语言表达习惯,又传递了源语作者和委托人的政治立场。因此,《报告》中的情态动词增译现象远远多于直译,结构性增译总体上多于立场性增译。如表2所示,在《报告》的英译文本中,情态动词数量最多、最具有代表性的为should, 全文共出现330处,增译329处,其中,立场性增译88处。其次为need to,must,will,can,would和have to。值得一提的是,作为立场标记语的人称代词与情态动词在《报告》中经常以“人称代词+情态动词”的顺序出现。如we should在文中共有219处之多,第一人称we体现了说话者的主体性,位于“社会距离轴心”的中枢位置(Munday,2012:73),情态动词should对其立场所指表达感受、判断、态度等。因此,we should可以被视为《报告》译者立场的话语标记语原型,与其衍生的we need to,we must及we will等,共同彰显了中央文献外译“以我为主”的立场原则,体现了政府“以人民为中心”的群众路线,同时也向国际社会传递了我国的大国情怀。由此可见,立场是在评价活动中合作共建的结果,体现了“语言维度的主体间性”(Kärkkäinen,2006)。

表2 情态动词的直译与增译

四、中央文献英译本中的译者立场分析

1 以我为主

习近平总书记在十九大报告中指出:“加强中外人文交流,以我为主、兼收并蓄。推进国际传播能力建设,讲好中国故事,展现真实、立体、全面的中国,提高国家文化软实力。”习近平总书记提出的“以我为主”的中外人文交流思想对于中央文献对外翻译具有重要的指导意义。中央文献集中体现了党和国家治国理政的方针、原则和政策,中央文献对外翻译要坚持“以我为主”的翻译立场,提升中国对外话语权,提高国家文化软实力。中央文献译者是国家立场的代言人,其译者立场指的是在翻译转换过程中,译者要忠实地再现国家的意识形态、政治立场、主体地位、文化身份等。而这种译者立场的建构,正是通过翻译实践过程中,对具有指示性特征的人称代词与情态动词再编码得以实现的。

在《报告》中,李克强总理对过去五年的工作作了总结与回顾,总理提到:“过去五年,民族、宗教、侨务等工作创新推进。”译文为Over the past five years, we have made new improvements in work related to ethnic groups, religion, and overseas Chinese nationals. 其中,源文本句中的主语“民族、宗教、侨务等工作”在目的语中被转化为宾语补足语,译者立场性增译了内含型第一人称代词复数we作为译文的主语,将党和人民一同放在了此项工作执行者和完成者的位置上,在合作的互动中,完成了“以我为主”的立场建构。此外,在军队建设方面,总理指出:“在党中央、中央军委领导下,强军兴军开创新局面。”此句中的主语“强军兴军”在译文中被隐化了,替换为we,显化了军民同心、军民融合深度发展的国家战略。译文为Under the leadership of the Party Central Committee and the Central Military Commission, we have embarked on a new stage in strengthening and energizing the armed forces. 在总结外交工作时,总理提到:“中国特色大国外交全面推进。”原文文本中的主语“中国特色大国外交”在译文中转化为人称代词we的宾语,译为We have pursued distinctively Chinese major country diplomacy on all fronts. 译者通过主语转化的方式,增译了具有指示性特征的人称代词we,更直观、更清晰地向受众树立了党和政府与人民团结一心、众志成城的大国形象,实现了中央文献外译译者立场合作的、互动的、发展的建构过程。

立场研究的指示性特征还体现在译者通过情态动词的立场性增译策略,建构“以我为主”的立场。《报告》指出,为人民过上美好生活提供丰富精神食粮,我们要“深化中外人文交流,增强中华文化影响力”。这两个短句属于汉语中的无主句,译者责无旁贷要增译其缺失的主语。根据此句的语法结构及上下语篇内容,主语应为“我们”。但译者另辟蹊径,将源语文本中的宾语“中外人文交流”和“中华文化”转化为目的语文本的主语,更重要的是,立场性增译了情态动词should分别紧随其后,一方面突出了语义重心“人文”、“文化”,另一方面显化了弘扬中华优秀传统文化的必要性和紧迫性,这是我国“文化自信”的重要组成部分。因此,译文为China’s cultural and people-to-people exchanges with other countries should be enhanced, and Chinese culture should have greater appeal. 在对外贸易方面,总理再次重申:“中国主张通过平等协商解决贸易争端,反对贸易保护主义,坚决捍卫自身合法权益。”句中的“主张”、“反对”和“捍卫”三个谓语在译文中前面分别增译了情态动词must,译文为China must stand for the settlement of trade disputes through discussion as equals, must oppose trade protectionism, and must resolutely safeguard its lawful rights. 译者充分遵循了立场性增译的原则,利用情态动词must显化了中国在国际贸易争端中的国家立场,建构了“以我为主”的译者立场。由此可见,中央文献外译工作离不开译者立场的构建与发展,是“一种涉及诸多语言外因素的复杂的文化和政治行为”(李晶,2008)。

2 以人民为中心

群众路线是党和政府治国理政遵循的基本工作原则,是“党的生命线和根本工作路线”(习近平,2014:365),是中国特色社会主理论的重要组成部分。《报告》既涵盖了党和政府对已取得成果的汇报总结,也包括了对未来工作的宏观展望与微观计划,译者“以人民为中心”的立场就是要紧紧围绕人民这个主体,通过立场性增译的方式,把人民关切的内容显化出来,把事关人民民生与福祉的结构放在译文语法的中心位置。这些立场的形成与发展,同样要借助于情态动词与人称代词的指示性功能的实现。

在《报告》的第二部分,李克强总理对未来的工作提出了具体的目标,其中多项工作与人民的切身利益息息相关。有关去产能的问题,总理提出,“今年再压减钢铁产能3 000万吨左右,退出煤炭产能1.5亿吨左右,淘汰关停不达标的30万千瓦以下煤电机组”。在译文中,译者将政府“以人民为中心”的政治立场通过情态动词should在三个短句中的显化处理,强调了政府的主体责任意识,体现了政府要“有所为”的决心。此句译为This year, steel production capacity should be further cut by around 30 million metric tons and coal production capacity should be cut by about 150 million metric tons. Coal-fired power generating units with a capacity of less than 300 000 kilowatts that fail to meet standards should be closed. 在生态治理工作方面,《报告》也提出了具体要求,“加强雾霾治理研究,推进癌症等重大疾病防治攻关,使科技更好造福人民”。近年来,生态环境恶化,空气污染严重,如何能打胜这场“蓝天保卫战”成为了人民心中最关切的问题之一,总理在《报告》中向人民汇报雾霾治理与重大疾病防治工作,主要体现了我们党和政府“以人民为中心”的政治立场。在译文中:Smog prevention and control research should be strengthened, and more should be done toward making breakthroughs in the prevention and treatment of cancers and other serious diseases, to make science and technology do more to benefit the people. 译者有意识立场性增译了情态动词should,使党和政府执行此项工作的决心在目的语文本中显化了出来,体现了我党“人民群众的利益高于一切”的工作方针与原则。

同样,人称代词的立场性增译也体现了译者立场建构过程中的互动式发展。在《报告》中新一年工作计划中,总理提到要全面提高政府效能,“对各级政府及其工作人员来说,为人民干事是天职、不干是失职”。译文为To us—all levels of government and all government employees—getting things done for the people is our unquestionable duty; not doing is a dereliction of that duty. 在这句译文的处理上,译者进行了两处立场性增译。首先,“各级政府及其工作人员”属于第三人称,位于人际关系轴心的边缘,如采用直译策略,则会产生距离感和生疏感。因此,译者增译了us,属内含型第一人称复数,将说话人(总理)及其所代表的更为广义的机构或集体(党和政府所有相关的工作人员)包含在责任主体(各级政府及其工作人员)中,使提高政府效能的执行机构更加明晰化,使代表国家最高权力机关的政府与地方政府在这种互动的、合作的语境中构建了同一立场,是发起人,也是执行人,是倡导人,也是监督人。其次,在“为人民干事是天职”中,译者立场性增译了our,译文为getting things done for the people is our unquestionable duty,通过内含型人称代词的所属格显化了责任主体,明确了为人民服务的主体,“让人民群众有更多的获得感”(习近平,2017:102)。

3 以回应国际关切、获得国际社会的接受与认同为目标

与内宣不同,外宣工作的目标是面向海外受众,在国际舞台上,讲好中国故事,传播好中国声音。作为外宣工作的重要组成部分,中央文献对外翻译工作的核心内容便是通过文献外译的海外传播,回应国际关切,获得国际社会——尤其是那些在政治制度、意识形态、文化背景等方面与我国相异,甚至相左的国家和地区的接受与认同。基于此,在以我为主,以人民为中心的前提下,译者立场的建构还要充分考虑国际社会的接受与认同。

在总结过去五年的创新驱动发展成果时,李克强总理指出:“全社会研发投入年均增长11%……高铁网络、电子商务、移动支付、共享经济等引领世界潮流。(China’s investment in research and development(R&D)has grown at an average annual rate of 11 percent…In high-speed rail, e-commerce, mobile payments, and the sharing economy, China is leading the world.)”从原文本语法结构上看,两个分句的主语分别为“全社会”和“高铁网络、电子商务、移动支付、共享经济”,译者在译文中分别用China’s investment和China取代原有主语,属于立场性增译范畴,这不仅积极地、正面地回应了国际社会对当代中国社会主义建设发展的关注,也有助于让世界了解中国、理解中国和接受中国。换言之,译者选择在此处突出China概念,是树立我国大国形象的政治立场的需要,也是获得海外受众理解和接受的需要。此外,在展望未来的外交工作方面,总理指出:“我们将始终不渝走和平发展道路,推动构建新型国际关系。”值得注意的是,源语文本中的主语“我们”统领两个分句,考虑到海外读者的语言习惯和认知思维,译者将译文拆成了两个独立的短句:China’s commitment to peaceful development should not change and we should work to build a new type of international relations. 更为重要的是,译者将前句的主句替换为China’s commitment,立场性增译了China’s,将语义重心转移到了commitment,这是中国对世界的承诺,体现了我国为促进世界的和平与发展,贡献的中国力量。

在《报告》的译本中,译者也会同时增译具有指示性特征的人称代词和情态动词,在“我”(国家)、“人民”和国际社会三者之间合作的互动活动中共建译者立场。在展望世界经济发展的前景时,总理提出:“世界经济有望继续复苏,但不稳定不确定因素很多。”译文为We can expect continued recovery of the global economy, but there are also many factors that bring instability and uncertainty.在译文中两个分句主语的主语都被替代或转移了,“世界经济”被立场性增译的内含型第一人称复数we所取代,转化为宾语的定语成分,语义中心随之迁移,译文显化的是“我们”对世界经济复苏充满希望。根据Munday(2012:15)对情态动词划分的四种类型,即可能性、经常性、责任与倾向性,can在第一类的范畴中,表示极大的可能性。在译文的人称代词we后面增译can,表明世界经济复苏是大势所趋,中国能够预见并将积极参与其中,是中国全球治理方案的核心内容,是中国智慧的集中表现。

五、结语

作为立场研究的指示性特征,人称代词通过人际轴心的显化实现立场共建,情态动词依托其所承载的人际因素体现立场的互动与合作。译者立场从来不是主观的、预设的、单方的、固定的,而是在与源语作者、目的语读者的互动实践中共建而成的,是客观的、互动的、合作的、动态的。在社会语言学的视阈下,中央文献翻译研究中的译者立场是在动态的社会实践中由源语作者、译者、目的语读者共同协商建构而成,其彰显了国家意志,以我为主,充分发挥了译者主体间性,以人民为中心,以回应国际关切、获得国际社会的接受与认同为目标,体现了译语受众参与建构译者立场的后现代主义特征。社会语言学的指示性研究为中央文献翻译译者立场的构建与发展提供了借鉴和启发性意义,人称代词与情态动词的立场性增译,是译者在中央文献翻译实践过程中,实现其立场共建的主要方法与重要途径。

[1] Biber, D. & F. Edward. 1988. Adverbial Stance Types in English[J]., (1): 1-34.

[2] Biber, D. & F. Edward. 1989. Styles of Stance in English: Lexical and Grammatical Marking of Evidentiality and Affect[J]., (9): 93-124.

[3] Blommaert, J. 2010.[M]. New York: Cambridge University Press.

[4] Eckert, P. & E. Wenger. 2005. What is the Role of Power in Sociolinguistic Variation? [J]., (9): 582-589.

[5] Englebretson, R. 2007.[C]. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.

[6] Fairclough, N. 1995.[M]. London: Longman.

[7] Halliday, M. 1973.[M]. London: Arnold.

[8] Halliday, M. 1985.[M]. Geelong: Deakin University Press.

[9] Halliday, M. 2000.[M]. London: Arnold.

[10] Hanks, W. 2000. Indexicality[J]., (9): 124-126.

[11] Hyland, K. 1998.[M]. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.

[12] Hunston, S. & G. Thompson. 2000.[M]. New York: Oxford University Press.

[13] Jaffe, A. 2009.[C]. Oxford: Oxford University Press.

[14] Kärkkäinen, E. 2006. Stance Taking in Conversation: From Subjectivity to Intersubjectivity[J]., (6): 699-731.

[15] Martin, J. 2000. Beyond Exchange: APPRAISAL Systems in English[A]. In S. Hunston & G. Thompson (eds.)[C]. Oxford: Oxford University Press.

[16] Munday, J. 2012.[M]. London: Routledge.

[17] Ochs, E. 1993. Indexing Gender. In A. Duranti & C. Goodwin (eds.)[C]. Cambridge: Cambridge University Press.

[18] 陈大亮. 2005. 翻译研究:从主体性向主体间性转向[J]. 中国翻译, (2): 3-9.

[19] 蓝红军. 2017. 译者主体性困境与翻译主体性建构[J]. 上海翻译, (3): 21-27, 93.

[20] 李晶. 2008. 贯穿20世纪中国翻译史的意识形态操控行为[J]. 天津外国语大学学报, (5): 1-7.

[21] 田海龙. 2001. 英汉语“WE / 我们”的人际功能与文化差异[J]. 天津外国语大学学报, (3): 7-10.

[22] 田海龙. 2017a. 作为社会实践的翻译——基于批评话语分析的理论思考方法探究[J]. 外语研究, (3): 60-64.

[23] 田海龙. 2017b. 中央文献英译的话语研究范式[J]. 天津外国语大学学报, (5): 1-7.

[24] 习近平. 2014. 习近平谈治国理政(第一卷)[M]. 北京: 外文出版社.

[25] 习近平. 2017. 习近平谈治国理政(第二卷)[M]. 北京: 外文出版社.

[26] 许钧. 2002. 论翻译之选择[J]. 外国语, (1): 62-69.

[27] 仲伟合, 周静. 2006. 译者的极限与底线——试论译者主体性与译者的天职[J]. 外语与外语教学, (7): 42-46.

A Sociolinguistic Study of Translator’s Stance of CPC Documents Translation Based on “Report on the Work of the Government” in 2018

LIANG Na

The sociolinguistic study of stance is concerned with the dynamic, interactive, cooperative and indefinite constraint and constitutive relationships between the participants of discourse practice. This paper makes a qualitative and quantitative analysis of the addition of indicative personal pronouns and modal verbs in the translation of “Report on the Work of the Government” in 2018, and explores the dynamic construction and interactive development of the translator’s stance in the process of CPC documents translation, which manifests the will of country, exerts the intersubjectivity of translation participants and highlights the obligation of China as a major country.

sociolinguistics; CPC documents; translation studies; translator; stance

H315.9

A

1008-665X(2019)2-0081-12

2019-01-02;

2019-03-03

中共中央编译局社会科学基金项目“党和国家领导人著作经典翻译研究读本”(15SQWT18)

梁娜,副教授,博士生,研究方向:翻译研究、话语研究