晚清西方公共卫生观念之传入

——以傅兰雅《居宅卫生论》为中心

李融冰

(中国科学院自然科学史研究所,北京 100190)

1 引言

晚清以降,西方近代卫生学知识由传教士和医生通过报刊、译书、医疗等方式传入中国。晚清来华英人傅兰雅(John Fryer,1839—1928)关注卫生问题,翻译了一系列卫生学译著,如《化学卫生论》(1880)、《居宅卫生论》(1890)和“保身卫生部”系列(The Temperance Physiology Series)(1)包括《孩童卫生编》(1893)、《幼童卫生编》(1894)、《初学卫生编》(1895)、《成童卫生编》和《幼学卫生编》(其中后两本似未出版)。等。与傅氏其他卫生学译著不同,《居宅卫生论》关注的焦点是环境而不是营养,指出人的健康更多依赖于通风、通入干净水和污物排除([1],页133),房屋设计和居住环境至关重要,堪为当时介绍环境卫生之开风气之先的译作([2],页457)。(2)在19世纪末的中国,public health指的是“公共卫生”,在当时还没有“环境卫生”的概念,因此后文中很少使用“环境卫生”的说法。《居宅卫生论》的内容虽主要与建筑设计相关,但从这些建筑设计或房屋规划中可以反映出当时为英国社会所接受的一些公共卫生观念,故本文题目中使用了“公共卫生观念”一说。

近年来,学界从医学史、书籍史、阅读史等角度对晚清卫生学译著进行了诸多研究,其中对《居宅卫生论》亦有论及。熊月之对傅兰雅所译包括《居宅卫生论》在内的卫生学书籍进行了简要介绍([2],页377—380);罗芙芸(Ruth Rogaski)在其论著《卫生的现代性》(HygienicModernity:MeaningsofHealthandDiseaseinTreaty-PortChina)中主要探讨了天津卫生现代化的变迁,书中指出《居宅卫生论》不同于傅兰雅其他卫生学译著中主要关注个人健康的卫生模式,而是将重点放在环境方面([1],页133—134);胡成从西人和华人两种不同的视角对晚清上海公共卫生进行考察,提到长居上海的孙宝瑄(1874—1924)曾阅读过《居宅卫生论》,并在日记中感叹中西居室差距之大[3];余新忠基于与“卫生”相关的诸多文献,阐释了晚清“卫生”概念的演变过程,将近代卫生概念的转变分为开端、深入和确立三个阶段,而《居宅卫生论》中的“卫生”正处于传统向近代含义转变的开端时期[4];杜志章梳理了晚清民国时期“卫生”含义的演变,分析了其不同于中国传统“卫生”,也不同于西方近代“卫生”的特点[5];王凯通过追溯《居宅卫生论》以来的卫生话语流变,从话语现象和话语史方面探讨了建筑话语中的“卫生”,将“卫生”与“民族性”和建筑问题联系在一起[6];张仲民从书籍史和阅读史的角度对晚清卫生书籍展开研究,提到吴德潚(1848—1900)和孙宝瑄等人对《居宅卫生论》的阅读和评论[7]。

然而,对《居宅卫生论》这样一部开环境卫生风气之先的译著,虽在上述论著中已有不同程度的涉及,但对此书的底本及其所反映的西方背景尚未有深入的探讨。经笔者比对,《居宅卫生论》译自英国工程师罗伯特·斯科特·伯恩(Robert Scott Burn,1825—1901)(以下简称伯恩)所著《卫生科学:应用于城乡房屋的卫生建设》(SanitaryScience:AsappliedtotheHealthyConstructionofHousesinTownandCountry,1872)一书(以下简称《卫生科学》),而《卫生科学》是19世纪中叶英国公共卫生运动(public health movement)的产物。因此本文首先考察《居宅卫生论》的底本及与之相关的英国公共卫生运动,接着重点分析《居宅卫生论》的主要内容以及傅兰雅对《居宅卫生论》的翻译,最后讨论《居宅卫生论》一书在中国的影响,以深入理解其传入中国的时代背景及在中国影响甚微的原因,进而从“卫生”的角度探讨中国近代化进程的复杂性。

2 《居宅卫生论》的底本与英国公共卫生运动

2.1 《居宅卫生论》的底本《卫生科学》

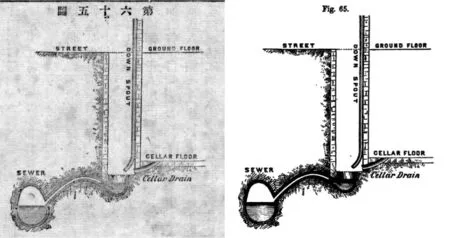

《居宅卫生论》起初分四卷载于光绪十六年(1890)的《格致汇编》四期中,同年由上海格致书室发售单行本(图1)[8]。但在《格致汇编》和之后出版的单行本中,傅兰雅均未标明原文作者。罗芙芸曾根据此书提到的伦敦以及疾病的细菌理论,推测其是19世纪70年代以后英国的文章([1],页133)。其实,在1890年四期《格致汇编》的英文目录中,已经列出《居宅卫生论》的英文标题为“Sanitary Science”,并在当年秋季卷和冬季卷中指出其属柯林斯系列(Collins’ Series),如表1所列。另外,1894年出版的《益智书会书目》(DescriptiveCatalogueandPriceListoftheBooks,1894)中亦将《居宅卫生论》冠以SanitaryScience之名,并指出原书出版商为Messrs. William Collins, Son & Co[9]。根据书名及书籍出版商的线索,不难发现《居宅卫生论》实译自苏格兰工程师伯恩所著《卫生科学》(图2)。《居宅卫生论》的篇目结构与该书完全一致(表2),65幅插图亦相同(图3)。《益智书会书目》中也明确指出《居宅卫生论》书中所有插图皆从原书复制而来[9]。因此可以确定《居宅卫生论》的底本即为《卫生科学》。

表1 光绪十六年(1890)《格致汇编》中《居宅卫生论》的英文目录 (3)实际是7幅插图。(4)《格致汇编》原文作“Collin’s Series”,此处应为印刷错误。

表2 《居宅卫生论》与《卫生科学》各章标题对照

图1 《居宅卫生论》内封(中国国家图书馆藏)

图2 《卫生科学》内封

图3 《居宅卫生论》第65图(左)([10],页17)与《卫生科学》第65图(右)([11],页242)

19世纪中后期英国出版的几何画图(geometrical drawing)、工程制图(engineering drawing)和机械制图(mechanical and machine drawing)等类型的手册(manual)颇受读者青睐,伯恩正是这一时期最受欢迎的写作此类书籍的两位作者之一(5)另一位是威廉·宾斯(William S. Binns),见参考文献[12]。。他1825年2月14日出生于苏格兰,曾在爱丁堡做过农业和酿造工艺学徒,之后还在美国短暂居住过。从美国回来后,伯恩来到斯托克波特(Stockport),充任当地的农业工程师顾问(consulting agricultural engineer)[13]。他于1881年加入英国机械工程师学会(The Institution of Mechanical Engineers, IMechE),之后又成为英国钢铁学会(The Iron and Steel Institute)(6)现已并入英国材料、矿物和矿业学会(The Institute of Materials, Minerals and Mining, IOM3)。的会员[13- 14]。伯恩的著作很多,题材广泛,尤其在房屋规划方面,提供了许多可供选择的规划方案,具有很强的实用性[15]。其著作在当时的英国影响较广,并传至国外,如在上述《卫生科学》被译为中文之前,他所编著的两本教科书被翻译成日文,于1871年在日本出版,并被当时日本教育部推荐作为小学教材使用[16]。

2.2 《卫生科学》与19世纪英国的公共卫生运动

在《卫生的现代性》中,罗芙芸认为《居宅卫生论》很可能是查德威克式的功利主义卫生方法首次在中国出版([1],页134)。的确,《卫生科学》是埃德温·查德威克(Edwin Chadwick,1800—1890)公共卫生运动以及英国卫生改革(sanitary reform)的产物。

19世纪,作为最早实现工业化的国家,工业革命使英国一些诸如曼彻斯特、谢菲尔德、格拉斯哥和伯明翰的小镇和乡村发展为城市,致使城市人口迅速膨胀。但城市房屋建设的速度远远跟不上人口增长,这导致出现了大量粗制滥造的房屋。这些房屋拥挤不堪,而且缺少花园和卫生设备,但租金低廉,可以供那些住不起普通房屋的工人和穷人居住([17],页79—81)。1832年,霍乱侵袭了英国,其中受感染最严重的正是那些缺乏卫生设备、被粪便和垃圾包围的贫民窟地区。在拥挤的城市中,疾病很容易从穷人区传染到富人区中。疾病、肮脏和贫困之间的联系愈发证明了对卫生改革的迫切需求[18]。

当时作为贫济法委员会(Poor Laws Commission)秘书的查德威克与几位医生合作,对伦敦、曼彻斯特、格拉斯哥等城市的贫民窟做了系统的调查,以研究贫困、不良生活环境与疾病之间的联系([17],页90)。这些调查为他1842年发表的《关于英国劳动人口卫生状况的调查报告》(ReportontheSanitaryConditionoftheLabouringPopulationofGreatBritain)(以下简称《报告》)提供了重要资料。报告中认为,政府忽视了城镇公共卫生管理导致秽物堆积,从而引发疾病,因此应该依靠成本更低、更有效率的工程设计方法而非医疗手段,通过供给清洁水和改善下水道系统对排水管道、街道和房屋进行清洁,以此预防和应对疾病的发生([19],页341)。在公共卫生设施建设方面,查德威克建议将高温烧制后更加坚固的圆形陶管(clay pipes)作为地下供水管道,所有的生活污水通过地下管道汇入排水沟中。他还提倡把排水沟的横截面改为椭圆形以利于水流冲刷,同时,整个下水道系统必须具备良好的密闭性,防止水和臭气的渗漏([19],页379)。为了防止污染河水,查德威克设计利用蒸汽动力和水力将生活污水和厕所排泄物通过铁管(iron pipes)直接运送至乡下地区,卖给农夫作肥料使用([19],页393)。这样既能节约运输成本,还能取得一定的经济收益。

在查德威克等人的努力下,1848年英国通过的公共卫生法案(PublicHealthAct,1848)要求改善英格兰和威尔士的公共卫生问题,包括城镇的供水、排污、清洁和街道的铺设等方面[20]。后来经由约翰·西蒙(7)约翰·西蒙是查德威克之后推动英国卫生改革的重要角色,也是促使英国从卫生改革向国家公费医疗转变过程中的主要人物。([17],页104)(John Simon,1816—1904)等人的推动,1875年通过的公共卫生法案(PublicHealthAct,1875)涉及住宅的清洁、通风、排污和饮水供应等方面的诸多公共问题,为英国的卫生管理奠定了基础,成为当时世界上最有效、最广泛的公共卫生系统的支柱([17],页105)。

伯恩所著《卫生科学》便是英国公共卫生运动的产物。书中对如何改造房屋的窗户、烟囱、下水道以及墙壁进行了大量详细说明,并提供了多种可选择的方法,还列出各种方法的优缺点,以便读者能够挑选出最适合自身情况的方法,使房屋能够更好地通风、通水和清洁。伯恩还引用了不少调查数据和统计方法证明自己的方法如何具备经济性和实用性,这与查德威克《报告》中使用的方法如出一辙。

从书中内容来看,《卫生科学》是一本写给普通民众的关于房屋改造的实用类书籍,这些人在当时可能并没有能力为自己建造或购买一套具备花园和完整卫生设备的住所。书的序言中提到,书中的内容不仅包括近二十年内为公众所熟知的公共卫生学知识,还有作者的一些个人经验,是一本简单而又具备实用性的书。[21]总而言之,《卫生科学》是一本深受查德威克公共卫生思想影响的著作,也是英国维多利亚时代众多为建筑设计和改造提供方法和途径的书籍之一。

3 《居宅卫生论》的译者及其主要内容

3.1 译者傅兰雅

傅兰雅是将西方卫生知识翻译到中国的重要人物。他出生于英国,曾在伦敦海伯里师范学院(Highbury Training College)(8)一所培训见习教师的学校。接受教育,毕业后受英国圣公会(Church of England)所聘,于1861年7月到达香港担任圣·保罗书院(St. Paul College)的校长,后又被派至北京[22]。1865年,傅兰雅从北京南下到上海担任英华学塾校长,并于三年后转至江南制造局工作,由此开始他的译书生涯[23]。傅兰雅对卫生学非常重视,他所编译的卫生学方面的著作在当时国内影响较大,其中译自英国化学家真司腾(James F. W. Johnston,1796—1855)的《化学卫生论》是目前所知最早以“卫生”命名而与近代卫生密切相关的译著[4],保身卫生部系列丛书还被推荐到教会学校作为教科书使用[24],其中《孩童卫生编》《幼童卫生编》和《初学卫生编》是19世纪末各种学校进行卫生教育的必读书([2],页377—378)。傅兰雅编译的这些卫生书籍为中国带来了一种与传统观念截然不同的西方卫生理念(9)当时外国人翻译西书往往采取由西人口译,同时由中国人笔录整理成文。傅兰雅的汉语能力虽然出众,但他仍然难以独立以中文著述,因此在其编辑《格致汇编》时,中国人栾学谦担任他的编辑助理,进行润饰文字等工作。[25]而在傅氏另外一本关于“卫生”的译作——《化学卫生论》重刻本的序言中,也曾提到《化学卫生论》是由傅兰雅与栾学谦合作翻译。[26]因此笔者推测傅兰雅辑译《居宅卫生论》时,栾学谦或亦参与其事。。

3.2 《居宅卫生论》的主要内容及翻译特点

《居宅卫生论》一书中主要介绍改造房屋和构建下水道系统使住宅通风、通水免潮的方法,以达到“清神”和“益寿延年”的目的,并列出数种房屋构造和下水道的侧面解剖图共计65幅,多数图画还辅以箭头说明空气和水如何流动。当时人评价此书为“论造物之宜,通风之理,泄污之法,俱甚详备,居家者不可不读。图亦清晰”([2],页378)。

书内第一章“城乡却病清神总说”,提出卫生清洁的重要性,认为中国应该重视本国的环境卫生状况,尤其是穷人的居住环境。第二章“论造屋配样事内却病清神之法”,从房屋的选址、屋内除潮等方面指出“人之居宅,务求卫生,不可希图省事,以戕人生也”([10],页3)。第三章“论屋内通风与生热各法”,指出通风的重要性,通过改造房屋的烟囱、壁炉、窗户和墙壁,可引导空气的流向使得房屋空气清洁并达到保暖御寒的目的。第四章“论大城镇免煤瘴之法”,强调城市住房与工厂排放黑烟过多会引起整个城市空气的恶化,因此要“设法令煤烧尽”或在烟囱内经常喷水。第五章“论城内通水之法”,提出分辨水质好坏和滤水之法。第六章“论城镇通沟泄秽等法”,指出利用下水管道排污泄秽之法,并采用大量数据分析粪便的经济价值,认为城市工部局应设法管理此事,并在书的结尾处再次强调中国应该效仿西国对“卫生”重视的态度。

从书中“却病清神”等说法来看,傅兰雅在翻译《居宅卫生论》时并未完全参照西医理论中机械论的身体的思想,而是借用了中国传统的一些与“形、神”相关的概念,其中的翻译用语和卫生观念具有明显的折衷意味[6]。在中国传统典籍中,“卫生”主要使用在与身体健康有关的语境中,其内涵不仅包括对“生命”的养护和医疗,还与附于身体又别于身体的精神和“气”有关。而近代中国“卫生”受到西学影响,它所表示的内涵不仅与个人通过静心、节欲等方法来养护身体的调养行为有关,而且强调外在环境对健康的重要性,并主张借助科学和社会与国家的力量改造生存环境,使其更适合人的健康需要[4]。

伯恩作为工程师,在《卫生科学》中他所关注的“卫生”(sanitation)主要是与房屋和下水道改造有关的工程设计,重点在于通过提供洁净水和完善的排污系统改善住宅的公共卫生环境(10)在英语语境中,sanitation,health和hygiene都有“卫生”之意,但health侧重表示身体的康健,hygiene主要与维护健康的相关知识和实践活动有关,是保护身体健康的一套知识系统或原则,而sanitation更多涉及环境的清洁、传染病的预防措施和公共卫生设施的建设,尤其与下水道系统和清洁水的供应相关。。这种“卫生”观念实乃19世纪中叶以后英国人对公共卫生概念的认知,尤其是在环境卫生方面。但成长于西方社会的公共卫生理念显然不能直接被生搬硬套在中国的土壤中。傅兰雅考虑到了华人对公共卫生的有限认知,在强调清洁、通风等与环境卫生相关方面的重要性时,除“卫生”外,他还使用“生病伤神”“清神免病”和“却病清神”等与传统中医理论相近的字眼,便于中国读者接受和理解。这一方面表示,此时“卫生”一词在中国的含义仍处于向近代化过渡的时期;另一方面,还体现了在西方近代公共卫生知识传入中国之后的“本土化”情境。中、西两种不同的卫生观念在中国的土壤中相遇后不断磨合,构成了中国卫生近代化过程中的重要部分。

傅兰雅的其他卫生学译著,如《化学卫生论》《延年益寿论》和《治心免病法》等书注重从个人的角度论及卫生,关注的重点在于食物、饮料和个人道德行为。而《居宅卫生论》更关注公共卫生,并将卫生与公共环境和房屋建设联系起来,认为通过城市管理可以消除疾病,进而强调政府作为管理机构应该充分发挥其职能,保证城镇具备良好的环境卫生状况([1],页134)。书中指出,通过善人设立善堂、为贫者提供衣物和饭食、提供医疗服务的方法,只能缓解贫者的一时之苦,并不能从根本上解决他们的卫生和疾病问题,因此需要政府和富人采取措施改善城镇中的非“清神免病”之事。如作者在第一章提到:

……如富厚之家将其所租与穷人之屋,多费工本修饰干洁,设自来水,开通阴沟,以便涤洗腐秽,并用各等免病之法,使贫者实受其益,则善堂各费可省矣。(11)以上文字为意译原著相关段落,原著见[11],页13—18。([10],页1)

文章结尾亦指出:

……故各国家不可不关心民瘼,设员经理各大城镇卫生之道,殷实之户、丰富之家、工作之厂,均不可不留心此事,以保生命。([10],页17)

可见作者的侧重点在于从国家层面来考虑卫生问题,认为政府和富人对于城镇的卫生管理有着不可推卸的责任。

《卫生科学》出版的目标受众主要是当时英国城市中人数增长迅速的工人阶级,而傅兰雅翻译时,似乎有意将《居宅卫生论》作为学校教科书。书中的第一章指出穷民虽居于设计好的整洁房屋,但“不知自爱,而甘居脏破之屋”,对于自来水、下水道等设施,“亦不肯依法享用”,一二年之后,房屋污坏如旧,随即表示“世态如此,则将何法以免此各弊耶?今有一术可试行之”。“一术”即是指由学堂教习先生将“免病各法”讲于学生,备“简明之书课”教学生诵读,并嘱咐学生回家讲给父母和弟兄听,由此传播免病之法,另外还可“请教师于礼拜中讲论清洁是福应”,将清洁与个人德行联系在一起,认为“污垢近恶,即属浊俗贱品”([10],页1),并认为个人清洁关乎“国家盛衰之体”,进一步强调了清洁的重要性。随后傅氏提到译书目的:

如能以简明之书,讲明清神免病各理法,或出卖,或分送,即为义举中之第一善行焉。较施送他种善书积功造福者,更属可嘉也。西国应如此行推之,中国更所宜然。([10],页1—2)

4 《居宅卫生论》在中国的传播和影响

4.1 19世纪末上海的住宅卫生环境

鸦片战争后,上海作为最早开埠的中国城市之一,其良好的区位条件吸引了大量人口涌入。根据《海关十年报告》的描述,洋泾浜北面租界中的外国居民在1880年至1890年的十年内增长了74%,与此同时,中国居民人口数量增长了56%,但此时应该纳税的住房中,外国人住宅只增加32%,中国人住宅只增加37%,住房供应并没有与人口增长的速度相适应[27]。很多并不富裕的人为了取得足够的栖息之地,会选择搭建简陋的棚屋或多人挤在狭小的房屋空间中,缺乏必要的供水和排污设备,导致房屋和街道周围遍地粪秽和垃圾,对当时上海的环境卫生产生了不利影响。

而在来华的西人之中,很多人曾在本国受到近代公共卫生学说的影响,在中国的短暂停留或长期定居使得他们对当地的公共卫生状况多有体会。1878年,英国伦敦会传教士艾约瑟(Joseph Edkins,1823—1905)在《益智新录》上发表的《中西病躯异同摘选》中曾提到:

…凡泰西各国所用,除秽污之器,中国皆无…兼以房卑室浅,屋中堆积浊物,居人处此巷此室,四时多不正疾病…[28]

同年,《万国公报》刊出《选宅宜慎》一文,强调了住宅的选址、地基、光照、防潮和除秽的重要性,并以伦敦为例,希望中国学习和借鉴西国造屋之法:

…昔时伦敦城内,曾患霍乱。居高阜者,千人中止亡一人;居低洼者,千人内十一人亡,即其名验也…泰西国人深识天文,详明地理,建造房舍,务要高大。今将其讲论,翻(繙)作中国之文字,令贫寒者亦可依此讲论,建造宅第,庶可免多疾之病焉。[29]

可见当时来华的西人对中国当时的住宅卫生环境评价很低,因而呼吁中国在此方面应向西方学习。

4.2 《居宅卫生论》在中国的传播

《居宅卫生论》出版后的一些情况表明当时中国的开明知识分子对公共卫生有所关注。刊载《居宅卫生论》的杂志《格致汇编》是当时最早的专门性科学杂志,在中国多个地方发售,影响范围广泛[30]。在《格致新报》的“问答”一栏第一百十一问中,常熟夫移馆主人曾提问:

中国于河渠,向不讲究。居人日饮浊水,难免多生疾病。前阅《居宅卫生论》,有用泥滤清之法,不知此法有无弊病?泥是否用黄土?抑用他种泥亦可?又中国饮水,向以矾,或用糖打和,不知此二质,能除水中不洁之害否?如以矾与黄土泥同置水中,不知有益否?敢乞指示。[31]

表明此人看过《居宅卫生论》,想尝试书中提到的过滤之法,但不知是否能够祛除“不洁之害”,因此在《格致新报》的问答栏中提问。而在《忘山庐日记》中,孙宝瑄(12)孙宝瑄,字仲玙,浙江钱塘人,生于清同治十三年(1874),好读书,曾多方搜求阅读西方及日本新学之书,深受西方民主思想影响,见参考文献[32]。也多次提到此书:

(光绪二十四年十月)二十日,阴。录西史……夜,静观《居宅卫生论》,……西人居室取足养生,故通风避湿,不厌详密,非徒美富已也。其于饮食亦然。中国居室悦目而已,饮食悦口而已,去禽兽几希!

……

(光绪二十四年十月)二十二日,雨。问槎旋杭。录西史。观《居宅卫生论》。夜,书抵表兄中骥。

(光绪二十四年十月)二十三日,雨止,犹阴,微寒。…观《卫生论》终。西人造屋,虽严寒必通风,欲易新气也。又惧其冷,故进气炉背使温,然后邪达壁板而入。用心深细至此。[33- 34]

可见孙宝瑄不仅看过《居宅卫生论》,还将西方居室构造的优点与中国做比较,并且对西方人居室构造评价甚高。另外,宋恕(1862—1910)在1896年10月的《致孙仲恺书》中也提到此书的实用价值很高:

…奉赠《延年益寿论》一册、《居宅卫生论》一册,乞哂收!此二书卷帙虽不多,译笔虽不甚雅驯,然极切于用,又有许多新理,为中国数千年来所未曾有,实世间第一等好书也。[35]

吴汝纶(1840—1903)(13)吴汝纶,字挚甫,又字至父,清道光二十年(1840)出生于安徽桐城高甸刘庄(今属枞阳县),晚清著名学者、文人和教育家,生前有“海内大师”和“古文宗匠”之盛名,见参考文献[36]。在《与陆伯奎学使·九月十七日》中提到自己关于改革教育制度的一些设想,并在其后附《学堂书目》,书目中就包括《居宅卫生论》《化学卫生论》和《孩童卫生论》等书[37]。吴德潚也曾受友人所托,请汪康年(1860—1911)购买《居宅卫生论》和《孩童卫生论》各一册[38]。梁启超(1873—1929)在《读西学书法》中提到:

西人近以格致之理,推求养生所应得之事,饮食居处,事事讲求。近译如《卫生要旨》,《化学卫生论》,《居宅卫生论》,《幼童卫生论》等书,凡自爱之君子,不可以不讲也。[39]

此外,梁启超还在《西学书目表》一文中指出“以上二书(指《居宅卫生论》和《化学卫生论》),皆极有用”[40],可见他对《居宅卫生论》评价之高。由上述可知,当时的一些知识精英对于《居宅卫生论》及其内容颇有兴趣。

而后,中国人逐渐开始自己编写相关的卫生学著作。郑观应(1842—1922)的《中外卫生要旨》(1890)和丁福保(1874—1952)所著的《卫生学问答》受西方卫生学译著的影响,融合了中国传统的养生之道和西方卫生学与健康知识两方面的内容[41]。此外,一些报刊也登载有国人撰写的与公共卫生相关的文章。1902年,东吴(今苏州)的范祎(14)范祎,又名范子美,号皕诲,生于苏州,5岁时随父亲迁居上海,13岁参加科考童试获得秀才资格,20岁在苏州娶妻、任教,1893年获举人资格。从戊戌变法到庚子事变年间,他广泛涉猎江南制造局的翻译著作,于1902年正式加入《万国公报》编辑工作,后担任《进步》杂志主编,直至1935年退休,1939年9月病逝于上海,见参考文献[42]。(1866—1939)在《万国公报》发表的“论瘟疫之源”中强调了住宅和饮食清洁的重要性[43]。1904年4月,在天津大公报馆印的《敝帚千金》中,一篇标题为“讲卫生学当知”的文章提到卫生学是“大有益处的事情”,还列出几种卫生学书籍,认为“可以随意买点看看”,其中也包括《居宅卫生论》和《化学卫生论》等书[44]。可见当时的一些开明之士已经开始关注西方的卫生之道,并积极向他人和社会传播、推广《居宅卫生论》及卫生学知识(15)当时的一些中国知识分子宣传西方的卫生之道一方面是由于对西学的推崇,但也不排除部分是出于维护国家主权的目的。上海开埠之初,西方人指责由于中国人不清洁导致租界疾病流行,曾以推行公共卫生为名,攫取属于国家主权的市政管理权,见参考文献[3]。。

4.3 《居宅卫生论》影响甚微的原因

作为前期传入中国的卫生学译著之一,《居宅卫生论》刊出后并未对当时的国家和社会产生太大影响,这并非由该书的翻译特点或内容本身导致,而是与中国当时的政治、经济和社会环境有关。译著翻译语言虽不算晦涩难懂,有些卫生之法也简易可行,但其中主要涉及的建筑房屋改造和下水道通秽的方法,就当时中国社会的实际情况而言,并不具备太大的操作可行性。首先,整个城市下水道的铺陈和房屋的改造需要耗费大量的物力财力,以个人或家庭的力量显然无法成行,而当时的清政府经历战争、割地和赔款,已自顾不暇,无力也无心承担大规模的卫生工程改造。其次,作为19世纪中叶公共卫生运动的主要推动者,英国资产阶级已经成为当时国家和社会改革的中坚力量。清末的洋、华商会人士的角色虽与他们颇为类似,但对于整个国家范围内的社会福利调查、传染病定期统计和贫民的管理等方面,仍然难有具体作为[45]。而且,公共卫生知识在当时虽然得到一些士人的推崇,但普通民众对此的接受程度并不高,又由于经费有限,因此无法在城市中全面普及。此外,当时涉及环境卫生方面的规章条例(16)如1845年由上海道台与英国首任驻沪领事商定的《土地章程》对上海租界内的环境卫生做了相关规定。和成立的相关管理机构(17)如1854年上海成立了公共租界管理机构工部局。主要在外国人生活较多的租界地区实施,而对租界以外的地区并没有太大约束力,也因此形成租界内外截然不同的环境卫生状况。

5 结语

19世纪末传入的西方卫生学著作对于中国卫生近代化不可或缺,“卫生”一词的含义也由此开始从传统的养生和保健逐渐向西式观念转变。这表示“保卫生命的基本原则”不仅仅来自中国的传统典籍,而且更多地融入了来源于西方国家的实验科学([1],页141)。傅兰雅译自伯恩《卫生科学》的《居宅卫生论》,向中国人介绍了英国19世纪兴起和发展起来的公共卫生观念以及与之相关的住宅改造之法。书中所强调的政府对城镇公共卫生建设的责任在社会中也产生了一定的反响,一些开明知识分子已经开始关注近代西方卫生学知识与自身所处环境的卫生状况,之后更有如丁福保、郑观应等人着手编写和出版本土与西方卫生理念相结合的公共卫生书籍。但就当时卫生实践方面来说,西方公共卫生观念的传入对中国社会影响甚微。这一方面是因为中国多数民众对刚刚传入不久的西方卫生理念的接受度不高,普通个人或家庭也无法承担起造价不菲的房屋与下水道工程的改造。另一方面,当时正处于内忧外患中的清政府已自顾不暇,无法在全国范围内推行以政府为主导的公共卫生改革或制定一套行之有效的公共卫生制度。《居宅卫生论》及其涵盖的公共卫生理念显然无法在中国得到全面普及。中日甲午战争之后,随着民族危机的加深,不少知识分子开始要求学习西方和日本的卫生之道,建立相应的卫生制度,并将此视为“强国保种”的要务[4]。此时,卫生逐渐与国家、种族联系起来,国人对“卫生”关注的重点逐渐从个人观念上升到国家制度层面。

致 谢在论文撰写和修改过程中,得到导师孙承晟研究员的悉心指导,以及台湾中兴大学游博清博士帮助扫描文献,在此谨致谢意。