乾嘉算学家对借根方与天元术看法的转变

魏雪刚

(中国科学院自然科学史研究所,北京 100190)

东西文明的遭遇与冲撞是科技史研究的一个取向,西算在中国的境遇又是清代算学史重要且有趣的话题。就借根方来说,它经历了从传入宫廷而被接受,到被收入《数理精蕴》而广为传播,又到中算家受其助力而掌握天元术,再到中算家对借根方和天元术看法的转变等等,这一切值得我们进行具体而微的研究。韩琦考察了借根方的传入与乾嘉古算的复兴[1—2]。本文尝试在此基础上,从算法的视角出发,对借根方在乾嘉时期的具体遭遇展开进一步的讨论。

1797年春,李锐(1769—1817)校《测圆海镜》完成,这是一大关节处[3],在此之前,算学家对借根方有较高的评价,在此之后,多数算家虽仍认为借根方有很高的价值,他们却转而倾向于天元术。中算史家多注意到了这一转变,就其转变的原因,洪万生、刘钝从乾嘉学派与算学的关系展开论述[4—5],田淼从择善而从的角度进行分析[6—7]。他们的研究颇具启发性,不过我们认为这种转变的原因极为复杂,需要从多个角度来讨论。因此,我们在重新考察相关问题的基础上,力图寻找更多的原因,却始终未曾想对此问题做一全面而完备的回答,这或许也是根本不可能的。

1 乾嘉算学家未接触到的借根方内容

而在中算家看来,寄母和正负开方法却是天元术优于借根方的关键(3)事实上,中算家对寄母的重视渊源有自,《张邱建算经·序》:“学算者不患乘除之为难,而患通分之为难。”李籍《九章算术音义》:“能治诸分,则数学之能事尽矣。”阮元《畴人传》卷六“张邱建”条:“之分之术明,则《九章》之要一以贯之。”。如阮元(1764—1849)所说:

“西法之所自诩者,用八线推三角角度暨借根方而已。不知借根方即天元一,而较逊于天元一,以不善寄母兼不善古开方法,故三乘方已上与夫正负杂糅之方,皆借根之所穷。而三角八线未见于天元一,习西法者遂疑天元亦于此有穷。茗香罗君则谓元人之书所以不驭此者,彼时三角法未入中土也。”[11]

罗士琳(1774—1853)为了说明天元无穷,专门写作了《三角和较算例》一书。

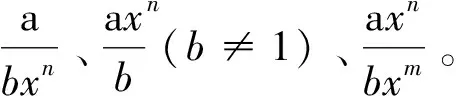

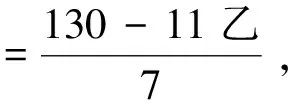

其实,《借根方算法》中的未知数表达形式并不限于“根”“方”,且不限于“甲”“乙”二字,正如题中双行夹注所言:“此法内用甲、乙、丙、丁字,不用根数。”这里选择天干表达未知数,具有明显的符号化特征,若把天干换成现代数学中的x、y、z也未尝不可。《借根方算法》上卷之二和上卷之三有大量用天干表示未知数的例子,但其指数均为1。看来,《借根方算法》中的借根方也可解决多元一次问题,而天元术(四元术)则不能解决五元以上的题目。同样可惜的是,《借根方比例》未收录这种天干表示法(4)明安图《割圆密率捷法》卷三“分弧通弦率数求全弧通弦率数”注云:“借根方法任借数根俱可,故古法有立天元一、地元一、人元一者,《四元玉鉴》又有所谓四元者,皆此类也。”看来明安图对借根方未知数表达方法的理解更接近《借根方算法》,但这未在当时产生影响。。

如此看来,乾嘉算家未能见到借根方的本来面貌,忽略了不少关键要素,以致它的优势无法在当时发挥出来。算家正是在这种情况下来讨论借根方与天元术的异同问题。

2 中算家对借根方与天元术异同的比较

乾嘉算学家对借根方与天元术的异同多有辨析。梅瑴成(1681—1763)的《赤水遗珍》就是这样。该书用借根方解释天元术[12],具体而言,借根方等式两侧均不为零,即f(x)=g(x);天元术相消后得到开方式,形式类似于f(x)(或f(x)=0)。就各项的正负而言,相消前后两种形式是有差别的,梅瑴成并不关心这种差异。“余勾余股求容圆径”问得到负平方、负一次方、正常数的开方式后,梅瑴成注曰:“则右余一天元幂与左余九万六千少八十根相等也。”([13],页13a)其中,平方的正负相反。不仅如此,他还用天元术的术语解释借根方。“有弦与积求勾股”问先借根为勾,后得一等式:676x2-x4=57600。这被描述成正实、从廉、负隅,然而按照天元术的方法,这只能是正实、负廉、正隅或负实、从廉、负隅。随后的开方却采用了“负隅、益积三乘方”法,不知梅瑴成是否留意到这里的矛盾。这个缝隙在乾嘉时期有很大的影响。梅瑴成对朱世杰的评价不高,原因有二:一,《四元玉鉴》“或问歌彖”第一问用“正隅”“从隅”两词指代正二次方,梅瑴成称这是“故异其词”([13],页16a)。二,“或问歌彖”第三问求勾股时,因天元术左右可以互消,即f(x)=0可以转化为-f(x)=0,同时用了这两种形式,梅瑴成却感慨道:“何以参差如此乎?”([13],页18b)。看来梅瑴成对天元术的了解并不深入。

李锐认为借根方不如天元术“简且易”([10],李锐跋),并在《测圆海镜细草》中批评馆案“惟知借根方法”([10],卷三,页13b)。馆案受《赤水遗珍》的影响较大,如用天元术术语解释借根方。《细草》卷六第十二问“有草无法”,馆案补法用实、从、廉、负隅指代等式35200x+21504000=640x2-0.5x3各项,这与梅瑴成对天元术术语的误用如出一辙。对此,李锐提出了异议,“廉当云益廉,负隅当云隅。盖加减所得多少,与相消所得正负相反也”([10],卷六,页11a)。这种看法是正确的。

李锐进而比较了借根方与天元术的异同([10],卷二,页12b—13a)。借根方用“加减法”化简后的形式是f(x)=c(c>0),天元术用“相消法”化简后的形式有两种f(x)-c=0(c>0)或0=c-f(x)(c>0)。若天元术常数项为正则两术中f(x)各项正负相反,若天元术常数项为负则两术中f(x)各项正负一致。李锐虽然指出了梅瑴成天元术术语使用的错误,却没注意到相消法与加减法在算理上的一致性(5)关于李锐的天元相消法,可参考:洪万生.《无异解》中的三案初探:一个HPM的观点.科学教育学刊,2000,第八卷第三期,215—224;郭世荣.中国数学典籍在朝鲜半岛的流传与影响,山东教育出版社,2009∶144—151.。此外,李锐强调相消“可以又数减寄左数,亦可以寄左数减又数”([10],卷二,页12b)。这其实点明了天元开方式的正负可以整体互换,反驳了梅瑴成对朱世杰的批判。

焦循(1789—1820)赞同李锐借根方与天元术之殊的看法,但在天元相消问题上与之有间([14],焦循序)。他说:“借根之用加减,与相消法异而数同……盖两边各减,仍不啻以左减右。”([14],下,页24b)并用一个算术式来说明:有5+5=10,左侧+5为“多五”,相消法为5=10-5,加减法为(5+5)-5=10-5,两法结果均“相等”。相消得到的开方式,在这里竟成了等式,且两端均不为零,如其所说:“相消必分两畔者,缘两畔之相等也。”([14],下,页24a)“两畔”除了具有等式两侧的涵义外,还表示开方式的各项按盈朒或和较所分成的两类。若把开方式表示为f(x)-g(x)=0,则f(x)和g(x)也为“两畔”。

焦循坚信天元相消不与直除同而与盈朒理同(6)关于盈朒与借根方的关系有很多论述,《借根方算法》认为借根方算题“用叠借、互徵法可以类推”。《数理精蕴·叠借互徵》把盈朒比作叠借互徵。《借根方比例》认为借根方“大意与借衰、叠借略同”。《里堂学算记·阮元序》称:“借衰即衰分之列衰,叠借即盈不足之假令。”,理由是“方程之直除,可同减异加,亦可异减同加。惟盈不足则止可同减,不可异减;止可异加,不可同加,天元一之相消亦然”([14],下,页28a)。关于直除,骆腾凤(1770—1841)、安清翘(1759—1830)等算学家也有相同的认识。这里讨论的重点在加减,焦循有进一步的论述,“方程两色各备和较,故可以异加,亦可以同加,和较备则消息相通也。天元一本消之前,有和而较不备,其寄数、又数两列,不啻盈不足之有出率、有差数,故止可异加,必不可同加,亦如盈不足之必用同减异加也”[15]。这就是说,和、较备与不备是方程、盈不足、天元三术的差异所在。和、较概念的使用显然受到了梅文鼎(1633—1721)《方程论》的影响,其实就连所谓的“两畔”及对盈不足和方程术的关注,也都与梅氏密切相关。

骆腾凤声明了他与李锐的差异:“李氏谓借根方出于天元一术,其加减乘除之法并同,惟此相消法与借根方两边加减有异,不知借根方之异于天元一者,在正负多少之异,不在两边加减之异也。”([16],卷一,页36b)他所谓天元术的正、负并没有实际意义,只是用来别同异、定加减的。借根方的多、少却对应着盈、朒,具有实际意义([16],卷一,页38a—40a)。他还比较了两者加减运算时的差异,“四平方多四根与二平方少三根相加”问中借根方需要解释下式的实际含义:(4x2+4x)+(2x2-3x),即“则于多四根内反减少三根,而多数大,仍为多,是为六平方多一根,盖名为加而实减也”([16],卷一,页39a)。这继承自《借根方比例》。天元法则先变号后加减:4x2+4x+2x2-3x,即“则四正平方、四正元与二正平方、三负元相较,则同名相加,得六正平方;异名相减,得一正元矣”([16],卷一,页39a)。由此,骆腾凤认为借根方窒碍,天元术直截了当。事实上,这种难易程度的不同主要由直观解释与符号化的差异所致。吊诡的是,二者这方面特征在此互换了。这种先变号的方法,使得天元术只能“同加异减”。骆腾凤对多、少的解释受到了焦循的影响,《开方释例》用天干表示大小数即来自《加减乘除释》[17]。焦循用“两畔”相等说明天元相消结果的做法,也被他采用了,如把“一立方多十三平方多三十根与二万七千一百四十四尺等”说成“正隅一、正廉十三、正方三十与负积二万七千一百四十四等”([16],卷一,页38b)。

骆腾凤在“方城圆城求径法”中批评李锐:“惑于正负多少之说,而不知正负可以互用,遂以两边加减为误,其为不知天元法也,一而已矣。”([16],卷一,页60b)此问为《测圆海镜细草》卷三第十题,原文求出天元开方式后,馆案用借根方等式把它翻译了一遍,使得常数项或根方项的正负有变。李锐对其用借根方解释天元术一事提出异议。李锐其实已明言天元开方式正负可以互换,骆腾凤的批判是不合理的,这与他滥用“正负可以互用”原则有关。事实上,骆腾凤念兹在兹的是,“正负者,加减之谓,非多少之谓也”([16],卷一,页36a)。这里对正、负的看法是合理的,对多、少的看法有失偏颇,因为从《借根方算法》到《借根方比例》“多、少”一直都是“加减之谓”。造成这种误解的原因当然与焦循有一定的关系,但更主要的是:一,借根方用易与“大、小”相混的“多、少”来表示正负。二,《借根方比例》追求直观解释,“多、少”被赋予了实际意义。有趣的是,张文虎带着更大的误解把正负比作盈朒,并以此来批判骆腾凤“异在正负不在两边加减”的说法[18]。

汪莱(1768—1813)一直坚持使用借根方,他认为“夫天元一相消之后,其数已无,以其无数求其有数,非初学所易会。借根方相等之后,其数相对,以其对数寻厥真数,岂浅人所难解?”[19]这里的比较也集中在相消法与加减法的差异上。借根方加减之后等式两侧仍有“数”,天元相消则等式消失,开方式就不存在对应的“数”了。

安清翘《学算存略》、张作楠(1772—1850)《翠微山房数学》也有相关讨论,主要观点不出以上所述。

总而言之,乾嘉时期中算家的关注点较为集中,即相消法与加减法、正负与多少。事实上,他们并未抓住借根方与天元术异同的关键所在,如都可归为一元多次方程问题,如表达方式的区别,等等。究其原因:一,对相消法与加减法关注可以追溯到梅瑴成的《赤水遗珍》,对正负与多少的关注体现了符号化与直观解释取向的不同。二,算家无论对借根方还是对天元术都存在一定程度上的误解。三,梅文鼎《方程论》扮演了重要的角色,李锐对直除只可用减的看法、焦循和较概念的使用都与之有关,此二人的观点又在当时发挥着统领性的作用。

3 学术背景:古算的发掘与研究

自从乾隆下诏开设《四库全书》馆,古代算学著作陆续被发现、整理与研究。天元术被再次理解,焦循在给李锐的信中,说出了他对当时天元术和借根方的观察:“窃谓天元一之法,晦之已久,而西人借根法,学习者亦少。兄更宜推而详之,以彰明此绝学,弟所深望也。”[20]

中算家曾一度把秦九韶的大衍术、李冶的天元术混为一谈,认为李冶的天元术来自秦九韶。钱大昕(1728—1804)《数学九章·跋》及焦循《天元一释》都专门辨析了大衍术与天元术的异同,自此它们才被区分开来。焦循、李锐、张敦仁(1754—1834)、骆腾凤还都对大衍术进行了阐释[21]。

“谈天三友”是天元术复兴的功臣,焦循多次谈到他要使古学显著于海内,李锐也说:“锐于算学未有深得,而笃好立天元术,亟欲章而明之,则颇与里堂相似。”([14],李锐序)焦廷琥(1782—1821)称:“秦、李之学所以复明者,府君与汪、李两先生证订之力也。”[22]

乾嘉时期中算学家反复强调开方术的重要性。他们多是通过《数理精蕴》才接触到借根方的,该书说:“借根方比例法中,开各乘方为最要。”([23],下编卷三十二,页2)张作楠对借根方有所坚守,他的《量仓通法》重复了这种说法。阮元说:“少广著开方之法,方程别正负之用,立天元一者融会少广、方程而加精焉者也。”([10],阮元序)这一说法在当时产生了不小的影响,易之瀚《开方释例》重述了这段话。罗士琳更是直接说:“不明正负开方者,不足与言天元。”[24]汪莱与李锐还在方程论问题上取得了很大的成就。

梅文鼎《少广拾遗》就是开方类的著作,自从乾嘉时期正负开方法被重新理解之后,中算家已经认识到了梅氏开方法的不足,对其多有微词。焦循明确地说:“梅勿菴《少广拾遗》发明诸乘方,于正负加减之际,厥而未备,故其廉隅繁琐,步算既艰,亦且莫适于用。”[25]由李锐《开方说·黎应南跋》和易之瀚《开方释例》可以看出,对中算家来说,正负开方法的优势主要体现在更具算理、更程式化两方面,这是借根方开方法无法相比的。张作楠虽然赞扬借根方查表法“简捷精妙,冠绝古今”[26],但影响有限。

四元术相较于借根方有一定的优势,如可以解决不超过四元的多次问题。朱世杰《四元玉鉴》发现较晚,《畴人传》未提此书。嘉庆初年阮元在浙江访得《四元玉鉴》之后,嘱李锐校算,可惜李锐未完成就去世了。沈钦裴、罗士琳、徐有壬(1800—1860)、戴煦(1805—1860)也都研究过四元术。罗士琳《四元玉鉴细草》一书用了十多年的时间才完成,影响最大,虽然这样,却是沈钦裴的细草更符合朱世杰的本意[27]。

《九章算术》卷八为方程术,其中,消法可加可减;正负用来别同异,无实际涵义;正负用法有序,没有混乱的情况。此后,吴敬、程大位、李之藻、李笃培、李长茂、方中通等都倾向把正、负对应于正数、欠数,用焦循的话说就是,“元明以来,不知正负之旨。于是以空位立负,往往推之不可以通”[28]。不过,他们还是坚持方程消法可加可减这一原则。

梅文鼎看到了正负使用的混乱状况,他的《方程论》大有改旧弊的宏图,通观全书,他也确实做到了这一点,如其对正负的解释:“立正负以别同异,犹彼我也。”([29],卷一,页15b)可是,在方程消法问题上,他却坚持只能用减,不能用加,焦循、骆腾凤、罗士琳都批评过这种看法(7)分别见:焦循《加减乘除释》卷五,页5b;骆腾凤《艺游录》卷二“方程正误”;罗士琳《续畴人传》“李锐论”。。梅文鼎的坚持与盈朒和阴阳观念有一定的关系,他说:“同名相减,即如盈朒章两盈、两朒相减也,异名相并即如盈不足相并也,岂有同加异减之理乎?”([29],卷四,页9b)又说:“同名相减者,阴阳之偏,不得其配也。异名相并者,阴阳得类,雌雄相食也。是皆有自然之理焉,可以思古人立法之原矣。”([29],卷一,页17a)

1676年,李子金(1622—1701)完成了《算法通义》,该书虽用正数、欠数解释正负,但对方程消法可加可减的认识及对正负的使用都是恰当的[30]。杜知耕《数学钥》(1681年)对方程的论述大体上出自此书。陈世明、屈曾发、屠文漪、吴兰修都对方程术发表过意见,与他们相比,却是戴震、李潢等校勘过《九章算术》的算家对方程术的理解更接近原意。

总而言之,天元术的发掘与整理是中算家态度转变的前提。算家认识到了大衍术和四元术的优势所在,这使他们更加坚信中算的价值,当然也包括天元术的价值。正负开方法与天元术密切相关,由第一节所引阮元语可知,它是天元术胜于借根方的关键之一。算家对借根方与天元术异同的比较与中算(如方程术、盈朒术)乃至更大的文化传统(如阴阳观念)有关。

4 观念的差异:对借根方的不同诠释

中西算家对借根方的诠释是不同的,这可从观念上的差异展开讨论。《借根方算法》重视借根方“设未知数”的特征,认为借根方与平常算法的差别在于前者“全以借根察所求之数”[31],并用“相连比例数”(8)“相连比例数”对明安图、董祐诚、项名达等算家用“连比例率”来研究幂级数展开式有一定的影响。解释根方数的关系。书中虽有平方、立方、三乘方等术语,但它们与具体图形无关,只是用来描述数的类型。

1712年,法国耶稣会士傅圣泽(Jean-Francois Foucquet,1665—1741)为康熙写作《阿尔热巴拉新法》一文。该文认为新旧法的差异在于“旧法所用之记号,乃数目字样。新法所用之记号,乃可以通融之记号。如西洋即用二十二字母,在中华可以用天干、地支二十二字以代之”[32]。这无疑扩大了符号的使用范围,用天干表示未知数,用地支表示已知数,还用符号表示特定的对象。作者坚信“新法比旧法亦捷、亦简、亦总括、亦通融”[32],“通融”即一般化,文中屡次提及。

然而,康熙否定了《阿尔热巴拉新法》,学者就其原因做过很好的分析[33],此处提下我的浅见。康熙批评此书,“甲乘甲,乙乘乙,总无数目,即乘出来亦不知多少,看起来想是此人算法平平尔”(9)转引自参考文献[1].。这源于《阿尔热巴拉新法》原书:“单用字作加减乘除之法即毕,总无数目可见,似为无用。”[32]这里所说的新法没能计算出具体数值,有一定道理。其实此书开头就比较了算术法与新法的异同,算术式:12×12=144;新法式:(甲+乙)×(甲+乙)=甲甲+二甲乙+乙乙,甲、乙为满足两数和为12的任意正整数。可见算术法得到了具体数值,新法所求的只是解的结构,或者说是给出了运算程序,若想求出具体数值,还需再费一番功夫。傅圣泽无意于具体数值,运算至此就结束了。书中把系数全都用符号表示,其繁琐程度可想而知。傅圣泽明白若不求出具体数值,新法恐会沦为“无用”,但他追求的是由符号而达于通融,并不留恋于此。相较之下,康熙更在乎具体数值,在他看来只有如此才算最终解决了问题。

不难看出,符号应用范围的扩大是借根方发展的一个方向,晚清伟烈亚力对代数学发展历程的回顾可作为旁证,“是时,惟未知数用字代,已知数皆用本数。至肥乙大始尽以字代,是为今代数术之始”[34]。“肥乙大”即韦达(Franciscus Vieta,1540-1603)。韦达与前人的不同之处在于,他不仅用符号代替未知数,还用符号代替已知数,这就是伟烈亚力所谓“今代数”新之所在。

《借根方比例》则试图给借根方以直观解释:“要之,所谓一立方者即一正方体,而多平方、多根、少平方、少根即变正方体而为长方体、扁方体或为磬折长方体、扁方体。”([23],下编卷三十三,页12)如此一来,脱离具体实意的天干符号就只好省略了。书中给出了带纵平方法的十二种不同类型的等式,并构造出了与之对应的几何图形。

《借根方算法》直接给出加减乘除的运算法则,不做过多解释。乘除法中用数值验证的步骤,只是用来保证运算法则的正确性,并不负责解释如此运算的原因。《借根方比例》则试着说明各法的实际意义,还有用图形解释乘法的例子。由于无法直观解释根方加减的实际意义,《借根方比例》对之避而不谈。

《借根方比例》认为三乘方不可知,梅瑴成《赤水遗珍》“圆田截积”则把其描述为“带一纵之长立方”,并画出了具体的图形([13],页18b—20b)。其论证逻辑如下:因为x4=(x)·x3,若x的值为2,则x4=(x)·x3=2x3,此乃“两立方相接”,这就是说,三乘方的形状与x的值有关。带纵三乘方,因为x4+nx3=(x+n)·x3(n为自然数),则x+n>x,所以纵“过于方根”。《同文算指》卷八“广诸乘方法”(10)钱宝琮主编的《中国数学史》认为《同文算指》开带纵平方与开多乘方等“没有超出我国古代数学的范围”(1964年,第237页)。严敦杰指出《同文算指通编》“十六乘通率”采Michael Stifel(1487—1511)的《整数算术》(Arithmetica Integera,1544)(李俨.《中算家的巴斯噶三角形研究》,《中算史论丛·第一集》,中国科学院出版,1954∶232)。潘亦宁在严敦杰的基础上认为,《同文算指》“广诸乘方法”底本为也来自《整数算术》。(潘亦宁.中西数学的会通——以明清时期(1582—1722)的方程解法为例[D].北京:中国科学院自然科学史研究所博士学位论文.2006∶42—46)但潘文未讨论多乘方图形解释法的来源,故此问题还需进一步研究。与焦循《乘方释例》《加减乘除释》都有类似的看法。这种解释有牵强的一面。

研读乾嘉算学著作会发现,即使像焦循一样痴迷追求算理,即使正负开方法已被重新理解与研究,中算家还是对直观解释情有独钟。就算是支持借根方最有成就的算学家汪莱也是如此,如其《衡斋算学》对梅瑴成的批评,如他对“可知”与“不可知”的考察。

可见,西方士人看重借根方符号化与算理的特征,中算家受中算重视直观解释的传统影响,更倾向用图形与算法来诠释借根方。这种差异导致中算家无法完全理解借根方。

5 结语

自从借根方传入中国之后,就遭遇了内容的缺失、误解、与天元术的比较或说是竞争、对其本意理解的偏差等等。在此基础上,我们看到了乾嘉算学家对借根方与天元术看法转变的复杂原因:一,天元术的再次被理解是前提条件。二,正负开方法、大衍术、四元术等与天元术密切相关,它们的发掘与整理使得天元术随之获得了更多的认可。以上两条又与编纂《四库全书》的社会背景密切相关。三,中算家对借根方和天元术异同的讨论,集中在相消法与加减法、正负与多少两个方面,未抓住问题的本质,这与中算及文化传统有一定的关系。四,中算家未能完全掌握天元术,这使得算理之外的因素更容易发生作用。五,借根方在传播过程中内容的缺失,导致它并非以全貌来与天元术比较。六、中算家对借根方的诠释与西方士人有差异,使得中算家未能完全吸收借根方的精义。当然还需加上学者已经注意到的原因,如从现代数学角度来看天元术在某些方面具有一定的优势,如乾嘉学派的影响等等。显而易见,社会背景、中算传统、思想观念等因素也都在这一转变过程中发挥着重要的作用,因而不妨把我们讨论的历程看作是,西方残缺的借根方遭遇到了中国的整个社会和文化。

致 谢本文承蒙业师韩琦研究员悉心指导,特致谢忱!