各美其美,美美与共

——基于平行语料库的《楚辞·九歌》汉学家英译文化意象的对比研究

周正东 张 政

(北京师范大学,北京)

1. 引言

文化意象(cultural image)大多凝聚着各民族的精神寄托、历史习俗等,常出现在寓言、文艺作品中,成为不同民族独特的文化符号。刘勰曾在《文心雕龙·神思》中提道,“积学以储宝,酌理以富才,研阅以穷照,驯致以怪辞,然后使玄解之宰,寻声律而定墨;独照之匠,窥意象而运斤: 此盖驭文之首术,谋篇之大端”。这说明意象对于文章情志表达的重要性。如果说语言是诗歌的外在表现形式,那么文化意象正是诗歌的灵魂。这些文化意象不仅具有独特的中国美学意义,同时还具有深厚的文化内涵。“语言赖文化平添奇光异彩,文化赖语言流转海角天涯”(刘宓庆,2012: 166)。由于历史地理、风俗习惯、思维方式等的不同,不同语言之间的文化意象并不对等,使文化意象的译介成为了难题,稍有不慎便会造成读者不解,影响中国诗歌的海外传播效果。因此,想要促进中国文化更好地“走出去”,就必须要对意境深远的联想和丰富多彩的文化意象进行准确合适的译介,这样才能提高我国文化的软实力,促进中西方文化的交流。

《楚辞·九歌》作为中国古典诗歌的瑰宝,因其情调缠绵,风格绮靡,一直受到西方汉学家的青睐和重视。《九歌》中包含了错综复杂的文化意象,不仅游刃于各种神话传说,还穿插着香草美人,作为诗人寄托感情的载体,众多的文化意象使整部诗歌更为流光溢彩。遗憾的是,国内学者对其中文化意象的英译研究相对滞后,且有限的成果多从英译本评述与比较、翻译策略与技巧、翻译风格等语言层面出发,鲜有基于语料库对汉学家所构建文化意象的深入描述研究。“特别是双语语料,能够为研究者提供无穷的可观察、可重新审视的资源”(王克非,2004: 181)。因此,笔者利用自制的小型汉英语料库,比较汉学家霍克斯(David Hawkes)、韦利(Arthur Waley)和宇文所安(Stephen Owen)在译介《楚辞·九歌》时所构建的文化意象,分析其在译语文化系统中的内涵、功能以及局限。

2. 语料

《九歌》共包含十一篇奠歌,其中的文化意象均根据《楚辞全解》中的解释加注,拆分成句后,共得到264条记录,作为中文语料导入ParaConc①ParaConc是由Michael Barlow设计的功能强大的平行语料库检索软件:http://www.paraconc.com/,需分别导入对齐过的以纯文本文档格式存储的平行语料,而后可对导入的语料进行研究、统计和分析。。同时导入自制的三种已经与原文对齐好的英语平行语料:本文依次选用汉学家霍克斯在《南方之歌——古代中国文学诗歌选集》中的《九歌》全译本、阿瑟·韦利在《九歌:中国古代巫术研究》中的九篇译文,不包括最后两篇《国殇》和《礼魂》,以及宇文所安在《中国文学选集》的十篇译文,不包括《湘夫人》。

3. 文化意象

《九歌》作为楚辞中浓墨重彩的一笔,具有浓郁的南楚地域文化色彩,涉及范围广泛,绚烂奇幻,包含了众多中国传统文化意象。一般认为,《楚辞·九歌》的末篇《礼魂》为“送神之曲”,其余10篇各祭祀一种神灵,所涉意象包括巫鬼神灵、香草美人、风云霓虹、神话传说等,无一不表达了清洁之志与爱国之思。通过语料库检索,自然景物,巫灵习俗以及天地神灵三方面的文化意象数量要远胜于其他几种,因此本文会从这三个典型方面分析文化意象的译介问题。

3.1 自然景物

楚国土地肥沃,草木繁茂,屈原善将自己的主观情感寄托于自然景物之中。香草是《楚辞》中纷繁意象的主体,象征着高洁与美好。该意象以各种具体的植物名称再现于《九歌》。根据语料库统计,文中共出现了51次香草意象,具体植物名称如下图所示:

图1 《楚辞·九歌》中香草文化意象的关键词云图① 该云图由BlueMC开发的免费词云工具生成:http://www.bluemc.cn/words/wordsList.do?modulName=%E8%AF%8D%E4%BA%91%E5%B7%A5%E5%85%B7,将中文语料导入后,系统会进行文本分析和关键词统计,自动生成云图。

云图中字越大,表示该词出现频率越高,其中出现频率较高的几种植物意象的翻译,除却百草、杜衡等,因为韦利和宇文所安的译本不是全译本,不便完整分析三位译者的翻译,因此不在讨论之列。另外芙蓉出现频率虽低,但荷花出现频率较高,二者同属莲属莲科,所以一并讨论。本文将讨论出现频率较高的几种植物意象的翻译,并将其整理成表:

三位汉学家在译介兰花时,都选择了orchid一词,orchid源于古希腊语,常常与人类的生殖力联系在一起,后来经过不断发展,被赋予了完美、爱的象征意义,与中文里兰花的象征意义基本对等,可以使读者产生相关的美好联想。而石兰是附生于石头上的兰花,出自《九歌·山鬼》“被石兰兮带杜衡”与《九歌·湘夫人》“疏石兰兮为芳”,象征着诗人的政治理想与高尚人格,译成stone-orchid符合原文,但是石兰这一丛明媚的秀色与粗丑的顽石放在一起势必影响了整体的意境美,读者无法立刻联想到石兰圣洁的象征意义。可以将石兰直接“浅化”译成orchid,不会影响整体的意境,还保留了兰花高雅的意象。“直译专门词语不能传达原文的‘意美’时,需要变通用浅化或深化的方法;变通而有损于原文的民族风格或地方色彩时,又以等化或直译为宜”(许渊冲,2006: 87)。因此,石兰直译不能传达意境美时,便可以采用浅化的方式,而秋兰直译并未影响整体意境,直译为autumn orchid即可。在译介蕙兰时,霍克斯用的melilotus属于草本犀属类植物,和宇文所安使用的sweet clover属于同一种植物,通常象征好运,sage是一种有芳香气息的鼠尾草,代表了智慧与永生,basil则是芳香的罗勒属植株,起初在希腊罗马人看来是仇恨的象征,后来意大利人将其作为爱的象征。以上四种植物都是西方常见的植物,说明三位汉学家都变通地进行了翻译,但是这几种植物都不属于兰花科,无法完全与中文里兰花的高洁意义相对等。韦利使用的magnolia在西方语境下也是高贵纯洁的象征,还会用于新娘的捧花中,与中文中的象征意义相对等,并且避免了全文通篇一律的使用orchid,保留了原文的民族风格与色彩,也利于读者的理解。

薛荔是一种高洁的香草,攀附于山石、墙壁、树干之上。出自《九歌·湘君》“薜荔柏兮蕙绸”与《九歌·山鬼》“被薜荔兮带女萝”等句,象征着美好与纯洁。而霍克斯使用的figleaves指无花果树叶,出自《圣经·创世纪》,亚当与夏娃吃了禁果以后用来遮盖身体,无花果树叶在西方语境下通常指为了遮蔽或者掩盖某些可耻的行为。fig-leaves在英语世界里无法与中文里圣洁的意义相联系,《九歌》中这些灵动飞扬的意象则无法被西方英文读者所感知。而韦利的fig-creeper在西方亦没有高洁的象征意义,hanging moss中的moss在英语世界有时可暗指仁慈、博爱,与薛荔有些许相通之处。诗人抒发感情时,运用的“不是一种一语破的、直露的表达方式,而是一种隐晦曲折的、婉转的、别出心裁的表达方式”(辜正坤,2003: 31)。由于文化差异,这种具有隐含意义的植物意象很难在译入语中找到完全对等的表达,薛荔和hanging moss在外观上非常相似,都是攀附于山石、墙壁、树干之上的蔓生植物,象征意义也相似,可以给译入语读者带来同样的阅读体验与联想,有利于构建诗歌的意境美。溪荪属鸢尾科,可以说是西伯利亚鸢尾的东方变种,iris是鸢尾属植物的专业术语名称,鸢尾科植物象征高贵、热情,可以传递原文化意象的精神。韦利使用的sweet flag是白菖蒲植物,惠特曼在《草叶集》里也提到过这种植物,是欲望与爱情的象征,无论是外观还是内涵,都不能使读者产生与中文读者相同的联想。芳馨一词借指普遍意义上的香草,强调其香气,也比喻美好的名声,并不是特指某一种植物,因此也给了译者自由发挥的空间。perfume常指人工制造的带有强烈浓厚味道的香气,较少用于自然香草,霍克斯用rarest perfume不能强调出香草的自然香气带给人的美好联想;scent通常指气味宜人,前面加sweet也可以表达出原意象的美好;而fragrance常用于诗歌,汉语意为“芬芳”,韦利所安用sweet fragrance更能突出原文意象的含义。 总的来说,在翻译具有深层内涵的文化意象时,即使无法找到完全对等的表达,只要能正确传递原意象的文化精神,拉近文化距离,这样的文化传播也是成功的。

另外,芙蓉或者荷花在中文里象征高洁,而英语世界一向赞美water lily,认为睡莲是生命与纯洁的象征,于是韦利将其直接转换为water lily,这势必有损原文化的意象。因为睡莲与荷花本身是两种科属的植物,中国古典诗集里赞美更多的是出淤泥而不染的荷花,并非西方人所赞扬的睡莲,因此直接翻译成lotus才能保留原意象的文化色彩,传达中国文化的价值观。这种翻译也说明了翻译界现存的一种现象,“西方文化对于东方文化的支配和误读依然存在,还产生了另一种危险的倾向,也就是达乐麦耶所谓的消除差异。即在翻译中用译入语中熟悉自然的东西来代替原语中陌生怪异的东西,以产生通顺畅达的文本取悦于读者”(张政 王广州,2016: 83)。这其实说明了lotus译为water lily时,虽然文本更通畅顺达了,但原文的文化色彩其实已经损失了,而翻译本身应该是引入新文化新思想的过程,在保证译文可被理解的情况下应该尽量不削弱原文意象,原语中某些特有的意象可以通过译注加以解释,保证读者能够理解文章内涵的同时,也能对原语文化有进一步的了解,这样才能促进文化的传播,揭示语言背后的真正内涵。比如,在翻译杜若,一种花开如蝶的多年生草本植物时,宇文所安直接将其转换成了外形上有所相似的薰衣草,遗失了原文化意象,并不利于西方读者探索中国文化。pollia是杜若的术语翻译名词,直接翻译成pollia可以保证原文化意象,而galingale属莎草科植物,并无圣洁的象征意义,这种通过转换意象的通畅文本并不利于中国文化的对外传播。在翻译瑶花,一种象征吉祥素雅的蝴蝶花时,霍克斯和韦利都作了解释性翻译, glistening flower表明霍克斯注重西方读者,想要以通俗的词汇解释中国传统文化意象,lovely flower表明韦利想要在译介时体现出原文化意象的特点,但是这两种译法都没有表达出原文化意象的外观形态与文化精神,反观宇文所安直接使用yao-flower,其实是向西方文化中引入了新概念,以东方话语解释重塑中国文化意象。

3.2 巫灵习俗

《九歌》的主题是祭祀求福。楚人通过饮酒、佳肴、歌舞、占卜等祭祀形式,达到“迎神、颂神、娱神、送神”的目的。这些祭祀活动蕴含了楚文化特有的浪漫色彩,表达了楚人渴望得到神灵庇护的虔诚之心。

表2 《楚辞·九歌》中美酒文化意象的语料库检索结果

3.2.1 香醪佳酿

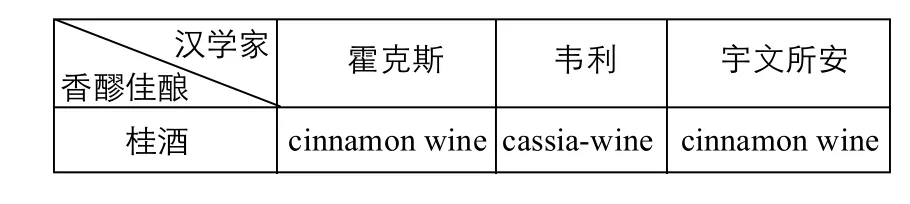

“奠桂酒兮椒浆”出自《楚辞·九歌·东皇太一》。东皇太一是楚人心目中最尊贵、最崇高的天神,主宰万物,是楚地祭祀的主神。人们对其深表崇拜,选择供奉桂酒,这是祭祀迎宾时的上乘佳酿,《汉书·礼乐志》中有注:“牲茧栗,粢盛香,尊桂酒,宾八乡。”桂酒色美味甘,香气芬芳,白居易曾吟“绿蕙不香饶桂酒,红樱无色让花钿”。“桂酒”这个文化意象立刻能使读者感受到香气缭绕,温雅美好的氛围。但一些国内文献认为“桂酒是桂花浸泡之酒”。其实不然,根据考证,“桂”分两种,一种是木犀科的桂花,其香在花;一种是樟科的肉桂,其香在树皮和树枝。王逸在《楚辞章句》中注,“桂酒,切桂置酒中也;椒浆,以椒置浆中也。”能切入酒中说明“桂酒”并不是以桂花浸泡,而是以肉桂浸泡。

因此在译“桂酒”时,霍克斯和宇文所安都选择了cinnamon wine,而韦利使用的是cassiawine。根据百科词典所示,cassia是产自中国的肉桂,也是香料,气味比cinnamon更加浓郁,入口后有苦味;而cinnamon通常指西方人所用的锡兰肉桂,性温,与cassia相比,味道更为淡雅。另外,cinnamon在《圣经·箴言》里象征着纯洁与崇高;cassia在《圣经·诗篇》里代表奉献、献祭。两种表达基本都能体现“桂酒”在中文语境里的文化意义,并能为西方读者所理解、接受。但是cassia在语义与文化意义上更符合原文化意象。也有国内译者曾将桂酒译成laurel wine,虽然古希腊也认为laurel(月桂)代表着荣耀与胜利,但他们并不以laurel酿酒,laurel wine可能会造成文化的不适应性,使西方读者不知所云。“在原有意象能为译入语读者接受并正确理解的情况下,应尽量保留原有意象”(汪榕培,2009:114)。因此,作为译者,首先要尽可能地保留原有意象,引入新文化与思想,如果原有意象不能被译入语读者所接受时,可以选择加注解释的方法,构建新的文化意象。

3.2.2华美乐章

表3 《楚辞·九歌》中乐器文化意象的语料库检索结果

乐器是中国古代祭祀、宴飨等文化活动中的重要组成部分。传统乐器演奏的是宫商角徵羽五声调,声音略单薄,讲究旋律和意境,洋洋盈耳,袅袅余音,与人们追求节制、清雅的生活方式有关;而西方乐器声音洪亮,效果华丽,气势磅礴,与西方人追求个人主义,冒险精神密不可分。不同民族的乐器往往构成不同的文化特征。《九歌·东皇太一》中“陈竽瑟兮浩倡”中的竽和瑟是两种中国传统乐器。竽是一种古代吹奏乐器,形似笙,原有三十六管,后减至二十三管,在《九歌》中出现了两次。霍克斯分别译成pipes和pan-pipes,韦利均译为reed-organ,宇文所安均译为pipes。pipes在英语世界中一般指类似笛子的乐器,而竽有三十六簧,演奏起来音色要比笛子更为庄重严肃,这样译入语读者和源语读者体会到的音乐震撼力是完全不同的;pan-pipes类似于排箫,外观上比较接近竽,给读者呈现的音乐感受也相同;reed-organ是簧管风琴,靠震动簧片发声,类属键盘乐器,但我国乐器都是以弦乐器和吹奏乐器为主,reed-organ已将原意象完全转换,译入语读者在看到reed-organ时联想到的都是类似弹奏风琴的意象,而中国古代基本没有键盘乐器,如果转换成reed-organ,读者永远无法感受到中国传统吹奏乐器的意象和魅力。这些不为西方读者所知的中国特有的传统乐器正是中国灿烂文化的组成部分,为了文章便于理解而将这些意象直接转换成译入语中已经存在的意象,阻碍了中国文化的传播。作为译者,可能会担心这些陌生的意象会增加读者理解的难度,但是正如“歌德正确地指出,凡事总有个开始,读者终究会从不习惯(不喜闻乐见)到习惯(喜闻乐见)。从发展来看读者认同,而不要囿于一时的取舍。这正是多元文化的必经之路”(刘宓庆,2006: 76)。以西方的意象代替中国文化意象虽然在一时间更利于西方读者的理解,但从中国文化传播的长远角度来说是不利的,因此,增强文章的理解性不应该以弱化原意象的文化色彩为代价,加注解释,辅以图片都是重现文化意象的有效途径。

瑟是古代拨弦乐器,形似古琴,三位汉学家都将其译成了zither。zither是一种西方民间拨弦乐器,与guitar词源相同,来自拉丁语“kithara”(弹拨乐器琉特琴),通常用于民间音乐,琴声庄严肃穆,zither在译入语系统中的文化意义基本等同于中文语境下的瑟,可以给读者带来相似的音乐体验。“作为一种文化的翻译有时也不得不背离传统意义上的翻译之原意,带有译者更大的主体性和创造性结构”(王宁,2009: 141),这意味着没有完全对等的文化意象时,译者可借他山之石,这种以传达文化精神为主的翻译体现了译者的主体性与创造性。但“这些作品必须占据一个标志差异的边缘空间:不能太缺乏国家色彩,也不能太富有国家色彩”(宇文所安,2003:344)。因为翻译过程中对文化意象的过度归化或异化都不利于国家文化的传播。zither所构建的文化意象可以承载原语中的文化内涵,营造出隆重的祭祀场景,表达楚人渴望得到神灵庇护的虔诚之心,既有助于构建原文文化意象,又可以作为译入语读者熟悉的事物,使读者产生相关的联想。因此,构建外域文化意象时,要在使其融于本土之中的基础上,不失原汁原味,即以译入语中的文化符号确立原文化意象的联想意义,这也就是宇文所安所说的标志差异的边缘空间。

3.3 神灵世界

《九歌》刻画了一个意境飘渺的神灵世界,全文与神话传说有着千丝万缕的关系,其中玄妙的神话意象不仅寄托了屈原的个人情感,也使整部作品更加浪漫诡谲。

表4 《楚辞·九歌》中天宫文化意象的语料库检索结果

“寿宫”本指供神的殿堂,这里是指云中君在天上的住所,象征着永生与神光,出自《九歌·云中君》“蹇将憺兮寿宫,与日月兮齐光。”韦利译成“the Adobe of Life”,并解释“神灵会降临寿宫,寿宫是宫殿旁祭祀神灵的一个正式的建筑”(Waley,1995: 118)。韦利的解释比较简洁,侧重巫文化与shaman(萨满)之间的关系,关注“巫灵”如何与神灵沟通,因此将寿宫理解成了祭祀神灵的场所。而霍克斯译成“the House of Life”,并加注解释,“寿宫原意是长寿宫,是专门建立的一个小教堂,为迎接萨满式降神会中出现的神灵”。还补充了历史文化背景,“公元前118年,汉武帝病重,请来了上郡的巫师,供奉在甘泉宫,巫师预言武帝的病很快就会好,于是武帝大赦天下,将神君安置在寿宫,其中最尊贵的就是太一神,辅佐太一神的还有司命等神仙。上郡与云中郡相邻。这首诗是为了迎合武帝而加以改编的”(Hawkes,1985: 15)。虽然霍克斯同韦利一样也认为“寿宫”应当是类似甘泉宫的祭祀场所,但是通过这些译注可看出霍克斯考正更严密,为西方读者补充了中国文化形象的背景,尊重中国文化传统,有利于中国文化的传播。而宇文所安的“the Temple of Life”中“temple”一词也说明宇文所安既没有尝试丢掉原文化意象,以解释性的语言翻译文化意象,也没有用其他便于译入语读者理解的简单词汇去构建源语言中的文化意象,而是保留东方文化意象,这“既不是西方的东方主义话语,也不是西方中心主义话语,而是尝试以东方的话语解释中国文化形象”(魏家海,2017: 110)。

4. 结语

韦利、霍克斯和宇文所安三位汉学家在《楚辞·九歌》里构建的涉及自然景物、巫灵习俗以及神灵世界等文化意象,既有相似点,也有不同点。韦利的翻译注重西方读者的接受能力,一般选择通俗常见的词汇构建中国传统的文化意象。而霍克斯考正严密,善于对译著中特有的文化意象加以解释,补充中国文化形象的背景。宇文怀安则从比较文学的角度出发,努力尝试以东方的话语解释中国文化现象。

但是他们惯常以译入语中文化意义接近的事物来代替原语中陌生的意象,由于某些文化意象的象征意义不对等,译者的主体性和创造性表现的过于明显,从而导致原语中特有的民族色彩被削弱,阻碍了中西方文化的交流与传播。处理有特殊内涵的传统文化意象时,加注解释的方法更为适宜,比如三位汉学家在译介“寿宫”时,都选择了直接音译并加注解释的方法,使原文化意象的意义显现出来,有利于不同文化之间的交流。由于中西方文化的差异,汉学家对中国文化形象的构建有时难免存在误读,因此,中国文学典籍的英译也不能仅靠汉学家独立完成,内在文化层面上的精髓还是需要由中国译者把握。既要注重传承中国民族文化的传统,也要注重西方读者的接受,以各美其美的情怀,美人之美的胸襟,实现中西方文化上的美美与共。