“三位一体”推拿法治疗小儿脾虚型泄泻40例*

典迎彬

(河南中医药大学第一附属医院,河南 郑州 450000)

从临床实践来看,推拿治疗儿科常见病被很多中医院推拿医师广泛运用,特别是在小儿泄泻的治疗上采用最多、效果最好[1]。笔者根据多年的临床总结,申报并通过了河南省中管局课题:“三位一体”推拿法治疗小儿脾虚型泄泻的临床研究,通过系统规范的课题研究总结,发现定性定量的靶向治疗,能够将推拿手法的操作和临床疗效科学结合,“三位一体”推拿法体现了最佳的量效结果。2017年7月-2018年7月,笔者采用“三位一体”推拿法治疗小儿脾虚型泄泻40例,总结报道如下。

1 一般资料

选取河南中医药大学第一附属医院收治的小儿脾虚型泄泻患者80例,按1∶1的比例随机分为两组。治疗组40例,男25例,女15例;年龄平均(1.0±0.5)岁;病程平均(5.3±3.0) d。对照组40例,男23例,女17例;年龄平均(1.2±0.3)岁;病程平均(7.0±1.3) d。两组一般资料对比,差别无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

2 病例选择标准

2.1 西医诊断标准

按照《诸福棠实用儿科学》的标准。大便性状有改变,呈稀便,水样便,黏液便或脓血便,大便次数比平时增多。

2.2 中医诊断标准

按照《中医病证诊断疗效标准·中医儿科病证诊断疗效标准》中关于脾虚型泄泻的标准。 大便稀溏,多于食后作泻,色淡不臭,反复发作,时轻时重,面色萎黄,肌肉消瘦,神疲倦怠,舌淡,苔白,脉细。

3 治疗方法

对照组给予本院自制中药散剂健脾止泻散,药物组成:党参9 g,炒白术6 g,茯苓9 g,甘草3 g,炒山楂3 g,炒麦芽3 g,木香3 g,煨肉豆蔻6 g。0.5袋/次≤1岁,1岁≤1袋/次≤3岁,3次/d治疗。治疗组患儿予“三位一体”推拿手法,即操作手掌部、胸腹部、背腰部3个部位,最后将整体手法作用于小儿一体,从而调理脾胃、祛除病邪。操作方法如下。

3.1 手掌部操作

手掌部位取穴以小儿推拿五经穴位中的部分穴位为主。

3.1.1 补脾经

位置:拇指末端罗纹面。操作方法:左手握患儿右手4指及手腕,右手手食指、中指分持患儿拇指近掌节,用右手拇指螺纹面顺时针旋推脾经穴(患儿右手拇指螺纹面)3 min,120~150次/min[2]。

3.1.2 补大肠

位置:食指桡侧缘,自食指尖至虎口成一直线。操作方法:左手握患儿右手,使掌侧置,右手食指、中指夹住患儿右手拇指,用右手拇指桡侧缘沿大肠穴(食指桡侧缘,自食指尖至虎口成一直线)由指尖向指根方向直推2 min,150次/min[2]。

3.2 胸腹部操作

3.2.1 逆时针摩腹

位置:以肚脐为中心,以肚脐上4寸为半径的圆圈部位。操作方法:以手四指(拇指除外)指腹和大小鱼际交替沿着上述部位逆时针摩腹3 min,60~90次/min,做到腕虚指实。

3.2.2 点按天枢穴

位置:天枢穴属于足阳明胃经,在脐旁2寸处。操作方法:以中指和拇指同时点按双侧天枢穴2 min,轻点1 min、重点1 min,60~90次/min,具体以患儿能耐受、局部略发红为度[2]。

3.2.3 点按中脘穴

位置:在上腹部,前正中线上,当脐中上4寸。操作方法:四指并拢,以中指对准中脘穴进行点揉,以患儿能耐受为度,60~90次/min,点揉2 min。

3.3 腰背部操作

3.3.1 按揉督脉和膀胱经

位置:按照针灸穴位标准取穴。操作方法:用掌根从上往下沿脊柱按揉即按揉督脉和膀胱经3 min,轻柔缓和,以皮下肌肉放松和略发红为度[2]。

3.3.2 推上七节骨

位置:第四腰椎至尾椎骨末端成一直线。操作方法:用拇指指面自下向上直推3 min,150次/min[2]。

3.3.3 点按脾俞穴

位置:脾俞穴位于背部,当第11胸椎棘突下,旁开1.5寸。操作方法:两手拇指指腹放置在患者的脾俞穴上,逐渐用力下压,按而揉之,操作2 min,然后再用擦法,即用掌根来回摩擦穴位,操作1 min,以皮肤潮红为度。

3.4 捏 脊

位置:捏脊的部位为脊背的正中线,从尾骨部起至第七颈椎,即沿着督脉的循行路线,从长强穴直至大椎穴。操作方法:两手沿脊柱两旁,由下而上连续地挟提肌肤,边捏边向前推进,自尾骶部开始,一直捏到项枕部为止(一般捏到大椎穴,也可延至风府穴),重复6~9遍,操作2 min[8]。

两组均以治疗4 d为1个疗程,连续治疗2个疗程后评定疗效。

4 疗效判定标准

综合中医临床治疗小儿腹泻现状,总结出以下疗效评价,以观察“大便性状、大便次数、大便常规、全身症状”为主。治愈:大便成形,全身症状消失,大便镜检无异常,病原学检查阴性。好转:大便次数及水分减少,全身症状改善,大便镜检脂肪球或红、白细胞偶见。未愈:大便次数及水分未改善,或症状加重。

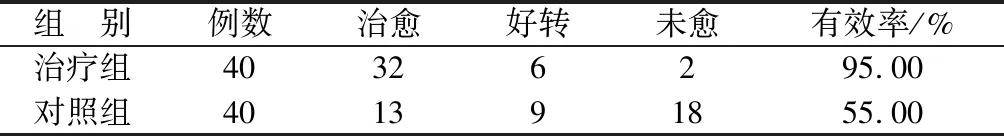

5 结 果

见表1。两组对比,经Ridit分析,u=4.57,P<0.01,差别有统计学意义。

表1 两组疗效对比

6 讨 论

我国影响较大的儿科推拿流派有山东地区的推拿三字经流派、孙重三推拿流派及张汉臣推拿流派,北京地区的冯氏小儿捏脊流派,上海地区的海派儿科推拿和湖南地区的刘开运儿科推拿流派。除此以外还有很多民间小儿推拿流派,因为缺少系统的理论总结和著述大都流失了。三字经流派以山东青岛市中医院李德修老师手法为代表,善用“独穴”,主张取穴少而精,多用清法[7];孙重三推拿流派以山东中医学院附属医院孙重三老师手法为代表,其特色是强调闻诊和望诊,取穴灵活,多以手穴配伍体穴相伍为用,随症加减、相辅相成[6];张汉臣推拿流派以山东青岛医学院附属医院张汉臣老师手法为代表,该流派善于结合现代医学研究小儿推拿的机理及作用,在临证中注重扶正,祛邪亦不忘扶正;小儿捏脊流派以北京地区冯泉福老师手法为代表,该流派手法有“捏脊八法”,即捏、拿、推、捻、提、放、按、揉八个基本手法,特色是“捏督通络”、疏通气血、调整脏腑[9];海派儿科推拿以上海中医药大学金义成老师手法为代表,该流派兼收并蓄传统按摩八法、一指禅推拿、内功推拿三大流派的手法,并称之为“推拿十六法”,在治法的运用上注重“开达抑遏”“疏通气血”“开关利气”的功用,同时提出了“穴部”新的小儿推拿穴位理论观点;刘开运推拿流派以湖南刘开运老师手法为代表,该流派擅长运用五行学说的生克制化之理,确定其补母、泻子、抑强、扶弱的治疗原则。

通过继承和学习以上诸流派之特色,再根据经络穴位、脏腑气血等理论,最后结合中原地域的小儿体质特征,选取了补脾、补大肠、摩腹、揉中脘、点脾俞、上推七节骨、捏脊、上推膀胱经等不到10个穴位,这些手法基本都秉承了各大推拿流派的精华,补脾和补大肠继承了张汉臣推拿流派“重补脾土”和“扶正”的治疗大法;摩腹、揉中脘继承了孙重三推拿流派“柔和、渗透”的手法纲纪;点脾俞继承了海派儿科推拿一指禅“开、通、运”的精髓之处;上推七节骨继承了三字经推拿流派“独穴少精”的独门绝技;捏脊、上推膀胱经继承了北京小儿捏脊流派“捏脊八法”的章法规范;总体操作配伍上继承了刘开运推拿流派“统筹全局、辨证论治”的临证思路。

小儿推拿理论体系的形成,根源于明代《小儿按摩经》的问世,《小儿按摩经》是历史记载最早的一本小儿推拿专著,其中论述单式手法8种、复式手法28种;还有不少医家,如夏禹铸、龚廷贤、周于蕃、钱祖荫等提出异议,认为手法过繁则不便掌握,对临床无效者应予删除,诸医家从临床实际出发,对以往手法进行梳理,删其重复,正其错误,补其阙漏,将小儿推拿单式手法归纳为按、摩、掐、揉、推、运、搓、摇8种,复式手法归纳为凤凰展翅、二龙戏珠、打马过天河、黄蜂入洞、飞经走气、苍龙摆尾、赤凤摇头、水中捞月、按弦搓摩、猿猴摘果、天门入虎口、运水入土、运土入水13种,切合临床实用。

基于诸多单复式手法种类的记载和“同名异做”的不同操作方法,反复在临床中操作练演、不断总结、求同存异、推敲论证,而且还参照解放后至今不同版本本科教材的《小儿推拿学》,参考教材主编有:王国才、王华兰、廖品东、王金贵、刘明军、佘建华等,最终笔者遵古医籍之大准,同时又效现代教科书之章法,严格按照教材的辨证论治,选用了点、按、推、揉、摩、捏6种手法,其中“点、按、推、揉”四法采用标准单式手法操作流程,“摩、捏”两法采用标准复式手法操作流程,这样精挑严选、互用互补,既体现了传统推拿手法之纲纪,又突出了本方案的特色。

小儿泄泻的治疗,在临床上有很多中西医治疗方法,针对脾虚型泄泻西医无明显优势,中医学治疗脾虚型泄泻方法很多,常见的有中药治疗,中药穴位贴敷、中药灌肠、离子导入、小儿推拿等[4]。纵观中医学诸多治疗方案,没有明显的定性定量规范方案,大都没有针对性的靶点穴位和具体治疗时间。

小儿脾虚泻,多因素体虚弱或久病元气不足,致脾胃气虚,运化无力,虚邪舍于肠胃,水潴为湿,谷滞为积,水谷精华之气不能输化,清阳之气不升反下陷,分利无权而水湿并入大肠,遂致泄泻[3]。“三位一体”推拿法紧紧围绕本证之本“脾虚”施治,第一步选择旋推脾经为主穴,操作3 min,取其“健脾和胃,补益气血,清热利湿”之效,无论新旧脾虚泻,均能发挥健、补、利之效,使中州健运,则水谷精微得以化生和布散,五脏六腑得以顾护和濡养,治泻不止泻而先健脾,据此泄泻之本方能去除[5]。第二步操作补大肠。脾虚泻属“本虚标实”之症,补大肠在脾健胃和、脏腑协调的基础上发挥涩肠止泻的作用,体现了“标本兼顾”之意,如此前后呼应、循章遵法,既体现了中医标本同治的治疗大法,也遵循了整体观念的辨证思路。脾虚泻多病程缠绵,为继续巩固疗效,进一步选择了腹部操作,摩腹和点中脘。腹部是气血生化之所,摩腹既可健脾助运而直接防治脾虚泄泻,又可培植元气,使气血生化机能旺盛,而起到防治全身疾患的作用。中脘穴出《针灸甲乙经》,任脉、手太阳与少阳、足阳明之会,位于腹之中间,对腹气血阴阳起到抓总提纲的作用,所以腹部操作对小儿脾升胃降以及整个脏腑功能调和起到了统领作用[10];腰背部的捏脊、按揉督脉和膀胱经,能发挥调和阴阳、通理经络,促进气血运行,改善脏腑功能等作用;现代医学研究表明,捏脊疗法可以刺激人体的植物神经干和神经节,通过复杂的神经体液因素,提高机体免疫功能,并整体地、双向地调节内脏活动,从而防治多种疾病,此处用之旨在对小儿体质发挥一个稳固持久的调理和保护作用,体现了中医学“正气存内、邪不可干”理论大法[11];推上七节骨为治疗小儿泄泻的常用和特效穴,在以上手法操作过程中其实已经能将泄泻控制大半甚至完全控制,此时推上七节骨在脾胃巩固、气血调和的基础上又发挥了“加固作用”,加强了健脾益气止泻的力度。

整体“三位一体”推拿法,选取小儿3个部位,10个穴位,一共操作22 min,选穴精炼,配伍严谨,靶点治疗,疗效稳定确切,值得临床应用和推广。