基于“移动互联网+”的高校“速课”模式与应用探索

——以项目教学为例

张中秋,韦金洪

1.钦州学院 资源与环境学院,广西 钦州 535011;2.钦州学院 经济管理学院,广西 钦州 535011

随着移动互联网、大数据、云计算等信息化技术的高速发展,改变了信息传递的本质,人类已经步入了移动信息化社会,学习与分享的方式也正在发生新一轮的剧变。教育行业特别是高等教育在这样的大背景下受到了巨大冲击和严峻挑战。近年来,高等教育信息化愈来愈受到广泛的关注和重视,教育部颁布的《教育信息化十年发展规划(2011—2020)》文件中就明确指出了“高等教育信息化是促进高等教育改革创新和提高质量的有效途径,是教育信息化发展的创新前沿。进一步加强基础设施和信息资源建设,重点推进信息技术与高等教育的深度融合,促进教育内容、教学手段和方法现代化,创新人才培养、科研组织和社会服务模式,推动文化传承创新,促进高等教育质量全面提高”[1]。为此,如何更有效、更充分利用互联网的创新成果助力高校教学方法、教学模式改革,进而更好地提升应用型、复合型人才培养质量,已经成为高校课堂模式改革研究的重要问题之一。

学者们从“微课”“慕课”“翻转课堂”和“多媒体课件设计”等方面进了大量研究,如胡铁生等认为目前我国教育信息资源利用率低下、效益不高已成为制约我国基础教育信息化深入推进的重要瓶颈,分析了高校“微课”建设的现状,提出了在新的发展时期建设“微课”是教育信息资源发展的新趋势[2-4];梁乐明等对比了国内外微课程的理念,对微课程设计模式进行了深入研究[5];何克抗论述了“翻转课堂”的真正内涵与本质,分析了未来发展趋势[6];王红等基于国内外典型案例的分析,对“翻转课堂”教学模型的设计进行了研究[7];耿建民对课堂教学的多媒体课件设计进行了研究[8];张雪认为“互联网+”时代来临,为教学手段与多媒体在更大范围内相结合提供了前所未有的机遇,并从“互联网+”角度论述了多媒体资源库的设计[9];陈三明等认为短时间融入全学习过程、高度浓缩的小型课件及多媒体个性化展示是多媒体设计教学的主要特征,并对微型视频课程教学进行了研究[10];也有学者基于“互联网+”视角,探讨“微课”“慕课”“翻转课堂”新模式[11-14]。学者们的研究为本文提供很好的参考与借鉴,但还存在继续深化研究与完善的必要。大部分已有研究主要是针对教育新宠—校园“三课”的网络化变身研究,侧重于利用互联网优质资源,忽视了对互联网优质平台的利用,并且基于移动互联网、大数据、云计算等信息化技术的教学研究较少。加之有关移动学习的资源十分稀缺,有关“移动互联网+”式的教学与学习急需探讨。本文以“移动互联网+”为技术主线,以培养应用型人才的新型项目教学模式为例,对高校“速课”理念与应用进行探索,以期为碎片化、终身化和信息化学习创建新思路,推动教学信息化改革。

一、 “速课”模式构建

1.“速课”内涵

信息技术的快速发展,智能移动终端的广泛普及,促使微格教学和微型课程被广泛地应用于高校教学之中。微型课程的灵活性凸显了教师和学生的个性与互动,更加迎合现代高校教学的需求。然而,微课并不是万能的,并不能够完全满足所有的教学需求。不同的教学需求,应该有与其相适用的微课模式,如项目教学,就不能完全照搬微课,需要对其进行改革与创新,这便产生了“速课”模式。“速课”适用于实践教学环节(如项目教学),其实质就是依托移动互联网和多媒体技术,并融入智能移动终端设备(智能手机、PAD等),构建一种灵活快速的在线学习、在线测验、在线互动交流、在线学习反馈等环节在内的高效、新型教学模式,让学生利用碎片时间,通过互联网获取课堂知识的过程。“速课”的制作者依旧是任课教师 ,倡导学生在实践环节中充分利用碎片时间自主学习,突出教师利用互联网平台和多媒体技术将知识转变成知识艺术品,提高教学效果。

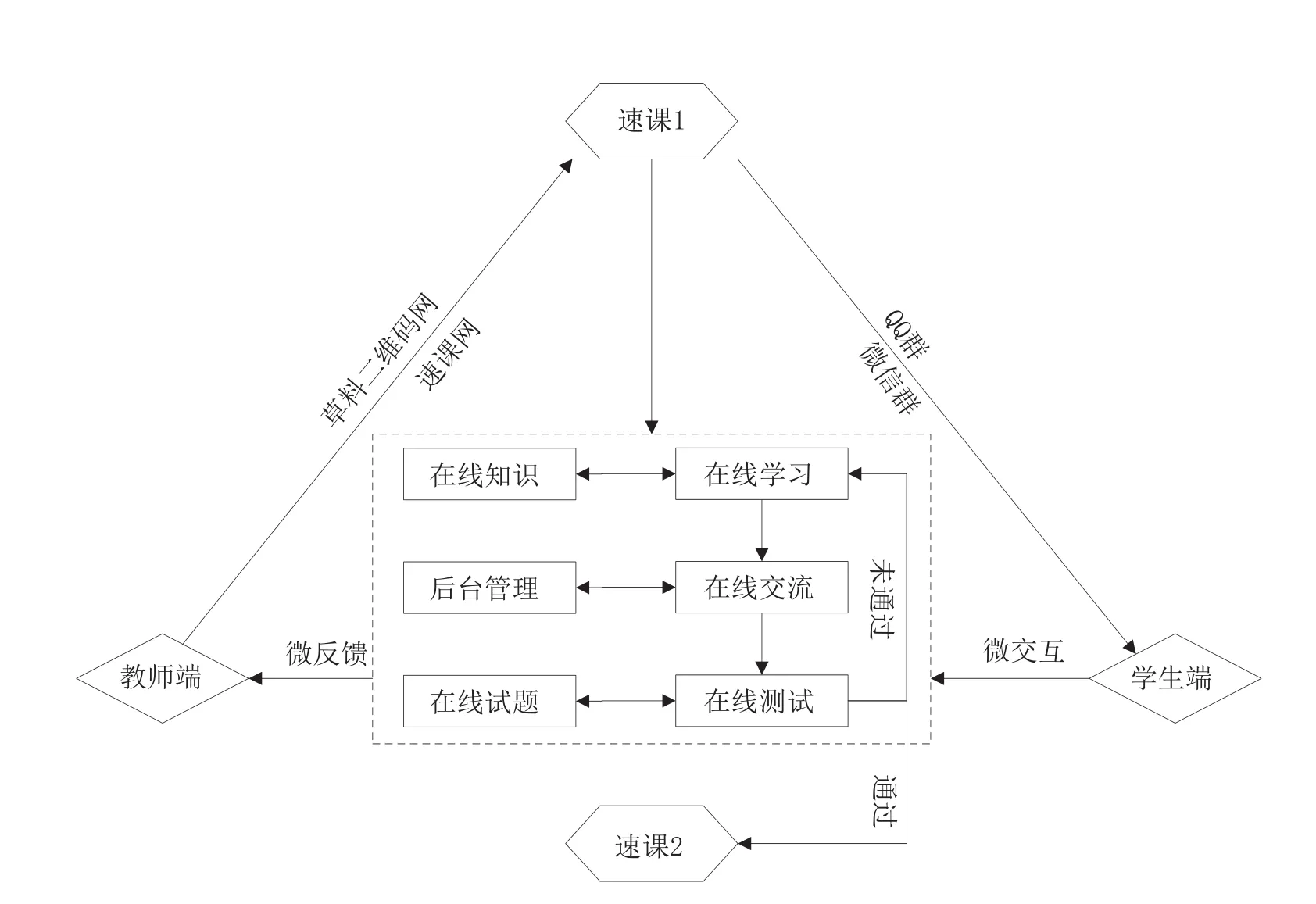

2. “速课”模式构建

图1 “速课”构建示意图

在我国的互联网时代中,大众型智能移动终端设备普及率较高,特别是高校学生中,普及率几乎是100%,这些设备已经成为他们学习、生活中的重要组成部分,4G不限流量和WIFI又是高校学生学习与生活的必备套餐。在这样的背景下,高校在传统课堂教学的基础上,依托移动互联网提供的优质服务平台和便捷的信息通讯,让学生运用智能移动终端设备进行自主专业知识学习成为“互联网+微课”改革与创新的突破口。构建“速课”模式的思路如图1所示。首先,教师通过互联网优质平台—“速课网”,将课程各章节的难点、疑点、重点、易混点、易考点、知识点制作成“速课”课件,并在课件中融入在线试题和在线交流模块;其次,运用互联网优质平台—“草料二维码网”,将制作好的“速课”课件生成二维码(活码);再次,将二维码(活码)发布到学生的QQ群或微信群中,让学生运用智能移动终端设备扫码并开始学习;最后,学生自主学习完难点、疑点、重点、易混点、易考点、知识点后,通过在线交流模块,与教师进行在线互动,并完成在线测验,测验通过的同学可以进行下一“速课”的学习,未通过的同学,要重新再学习,直到测验通过为止。

3. “速课”模式特征

(1)学习时间较为自由。“速课”模式具有学习时间的任意性特征。传统的课堂教学,按照事先确定的课表,把师生限制在相应时间段内进行。“速课”可以不完全受上课时间的限制,学生只要是在规定的学期内,可以自己自由安排时间,在互联网上对课程进行学习。教师可以根据“速课网”后台的大数据模块,统计学生对专业知识难点、疑点、重点、易混点、易考点、知识点的学习情况,根据在线测试的结果以及和学生互动交流情况,确定哪些知识需要进行课堂讲解,进而约定时间,统一对普遍反馈的问题进行有针对性的课堂讲解与知识拓展。在“速课”模式下,随着学生自主获取学习资源的能力不断加强,使得教师必须对原有专业课程知识结构进行不断更新,对原有的“速课”课件及时完善,必须要了解专业动态和学科前沿,并运用互联网后台大数据实时掌握学生学习情况。

(2)学习地点较为任性。“速课”模式具有学习地点的任意性特征。传统的课堂教学,需要所有的学生在学校教室、机房、实验室等地完成,容易受到客观因素的影响。“速课”模式基于移动互联网,具有互联互通、超越时空限制的优势,只要学生有智能移动终端设备和移动数据流量包或WIFI,就能轻松进行学习。“速课”模式使教师与学生之间、学生与学生之间、教师与教师之间真正实现了零距离,真正形成了教与学之间无障碍沟通与交流。专业课程各个章节的难点、疑点、重点、易混点、易考点、知识点均整合于“速课”之中,这些都是通过移动互联网进行传播与传递,有手机信号的地方,只要学生开通移动数据流量包套餐,学习就不受地点的影响。教师和学习者可以在不同的地方,在约定的时间或时间范围内就可以实现课堂内容的交流互动与讨论。

(3)学习主体较为开放。“速课”模式具有学习主体开放性特征。教师制作的“速课”课件具有开放性资源[15]的特点,是公开发布在“速课网”上的,只要是公开发布的“速课”课件,任何网络个体都可以进行访问学习。“速课”课件的开放性特征,可延伸为高校教育的开放化,实际上就是高校教育对社会公众进行开放,包括教学资源、教育场所、教育过程、教育方式、教学方法等等。移动互联网和智能移动终端设备的大众化普及、“速课”模式的出现,给高校教育开放化增加了新的导航模式。在“移动互联网+速课”模式下,高校教育在不断开放其自身资源与平台的基础上,同时也能够获取更多的其他同类教育资源与平台,在提高大学生的文化水平、素质水平的同时,也受益于其他网络学习个体。

二、“速课”实施要求

“速课”模式虽然具有以上三个主要特征,并且有别于传统的课堂教学,但也不能完全代替传统课堂教学,有其自身适用限制和实施要求。

1. “速课”适用限制的要求

“速课”教学同样注重学生的素质培养,为人才培养服务。实施“速课”教学不能一刀切,不是所有的课程都适用“速课”。按照人才培养方案,高校课程体系大体上可划分为课堂教学环节和综合实践教学环节,而综合实践教学环节又可按照不同的教学模式划分为集中性实践教学和分散性实践教学。项目教学是地方高校对综合实践教学方式的创新,其实质就是把真实的项目和高校的专业课及其综合性实践教学环节密切结合起来,将项目融入教学之中,教学融入各类项目之中,用教学带动项目发展,以项目发展提高教学质量,实现项目成本教学化、教学成本项目化、课堂教学项目化,达到应用型人才培养目的。项目教学属实践教学环节,但又受到项目自身因素的影响(如项目类型、项目规模大小、项目实施地点、项目完成时间等),具有一定的特殊性,学生参与项目实践的时间长短、地点等都是受项目本身的影响,而专业理论课程又必须按要求完成,这对传统的实践教学方式提出了新的挑战。然而,“速课”模式具有学习时间的任意性、学习地点的任意性和学习主体的开放性特征,完全符合项目教学实施要求,即为在项目实践中利用碎片时间进行专业理论课教学。因此,“速课”模式主要适用于以分散实践为主项目教学过程。

2.“速课”对教师的要求

在高校转型发展过程中,营造了各地方高校不断倡导教学方法创新、允许教学模式改革、鼓励“多师多能型”师资队伍建设的氛围。“速课”模式对高校师资队伍建设有着深远的影响,对教师提出了新的要求。首先,教师要学会制作“速课”课件,这是有别于传统的PPT课件制作。“速课”课件的制作,是在“速课网”上完成,需要注册个人账号。注册账号之后,就可以对账户进行管理,主要包括有“我的课件”“知识体系”“数据统计”“个人信息”和“微信学堂”,其中“数据统计”是后台大数据模块,可以清楚地显示有多少人学习了你的课件,可以智能地统计在线互动交流情况、在线测试情况等。在“速课网”上,教师可以选择其提供的已有“速课”课件模板,进行内容编辑,把课程各个章节的难点、疑点、重点、易混点、易考点、知识点高度提炼,最后制作成具有知识体系的“速课”课件。

其次,教师要学会如何将制作好的“速课”课件转化为二维码。事实上,大学生对新鲜的互联网事物比较感兴趣,扫描二维码几乎已经成为全民爱好。如果把发布的“速课”课件网址直接发到学生的QQ群或微信群,学生的兴趣度可能不是很大,效果不好。但是,把发布的“速课”课件转化成二维码,再放到学生的QQ群或微信群,让学生用手机或PAD去扫码,其兴趣度会大大提高。将“速课”课件转化成二维码,是在“草料二维码网”上完成的,同样需要注册个人账号,目的是可以生成活码,活码依旧具有后台大数据模块,可以进行一定的统计分析。

最后,教师要学会把专业知识转变成视觉艺术品的多媒体技能。“速课”课件展示技术已经成为信息时代教师个人的门面,如同以前写得一手好字一样,它不仅能够在较短的时间内传播知识与理念,而且能够增强个人竞争力。这其实也是一种观念,通过“速课”课件制作技术,把专业知识转变成视觉艺术品,让学生在愉悦的心情氛围中学习专业知识,把教学过程变成表达人生快乐的过程,学生的效果与效率会大大提高。

3.“速课”对学生的要求

“速课”模式主要应用于分散性实践教学环节,适用于项目教学。学生专业课受项目自身的影响,其学习的时间、地点不固定,“速课”对学生的专业课学习提出了更高的要求。首先,学生要完全学会自主学习。项目教学过程中,学生在完成项目所需工作量的同时,还要自主安排“速课”学习。他们是“移动互联网+智能移动终端”的使用者与执行者,需要根据自己的项目工作量和角色,设计合理的“速课”学习目标,制订明确的学习计划。要善于利用碎片时间,规避各种干扰因素,积极进行互助合作学习,多与教师进行互联沟通交流。其次,学生要提高数字化学习意识。随着移动互联网等信息技术的发展,高校学生的学习也进入了移动化、智能化、数字化和信息化时代。要引导他们利用智能移动终端设备进行“速课”学习,而非休闲娱乐。最后,学生要具有良好的学习习惯。对“速课”的学习,往往在项目教学过程中的碎片时间进行,没有教师身边监督,学习的效果基本取决于学生的自控力,需要学生具有良好的学习习惯。

三、“速课”实施难点

“速课”模式是对传统实践教学模式的改革与创新,在实施项目教学的背景下,是高校变革实践教学模式、培养应用型人才的全新武器,在实施过程中主要有以下几个难点。

1. “速课”观念的转变需要一定的时间

观念的转变永远是改革的基础与关键,移动互联网和多媒体技术的快速发展,给教育界带来了“互联网+教育”的新潮流,这是时代进步与发展的大趋势,无论是高校管理层面,还是一线教师,都要紧跟时代步伐。应该理性认识到,在地方高校转型发展进程中,新的教学模式、新的教学方法、新的教学理念可谓是百花争艳、百花齐放,项目教学和“速课”模式就是其中最典型的例子,应该淘汰掉轻改革创新、重管理守旧的老旧观念,改革旧的、落伍的、不合时宜的教学管理制度。对新模式、新方法、新理念应给予有力引导、鼓励与支持,适当地对教师进行培训。教师要转变教学观念,不仅仅是传播知识,更重要的是把知识转变成知识艺术品。同时要掌握基于互联网交流的心理学和教育学技术,以便更科学地与学生交流互动。转变后教师对学生的“言传身教”才会更高端、大气、上档次,教学过程才会更接地气、更具时代感。学生也要转变学习观念,由原来的被动式接受转变成自主安排、自主学习。要逐步引导学生适应“速课”教学方式,培养学生有自主确定何时学、怎样学、学多快、学多少的能力,实现学生自主掌握学习的内容、时间、程度、进度、方式和节奏。

2. “速课”师资队伍建设需要一定的时间

师资队伍建设是高校发展永恒的话题,“互联网+教育”的新潮流给高校师资队伍建设提出了更高的要求。“速课”模式适用于项目教学,完成项目教学,需要一批“多师型”师资队伍,要求教师有很强的专业项目实操技术、实践能力和实践经验,要达到一般技术服务公司总工级别的要求。要建设这样的师资队伍,本身就需要一定的时间。“速课”师资队伍建设,是在项目教学师资队伍的基础上,通过多媒体技术培训对教师教学能力的二度转换与三度提升。另一种方式是通过人才引进来充实师资队伍的发展,但效率、效果不理想。况且,近年来国内很多高校为应对本科评估、转型发展,在人才引进大战中,高职称、高学历人才出现了严重的趋利性等社会不良影响,引发了社会各界的高度关注,争议较大。因此,高校的师资队伍建设应该不专注于引进人才,而是引进的同时增强对原有师资内涵挖潜的力度。试想如果能够把一部分人才引进费用转变成鼓励金和奖励金,用于奖励、鼓励原教师的职称晋级、教学改革、学术创新等,激发教师后的师资队伍建设效果更好。“速课”师资队伍的制度完善与创新,仍旧需要很长的时间。

四、结论

在移动互联网、大数据、多媒体等信息化技术高速发展的今天,探索基于“移动互联网+”的教学模式是高校发展的当务之急。以项目教学为例,开拓“速课”模式新思路,对促进高校转型发展和创新“互联网+教育”新模式具有重要的指导意义。