基于创新能力培养的“井巷工程”课程理论与实践教学体系构建及应用

刘洪林,赵红超,张晓雷,张军辉,温颖远

新疆大学 地质与矿业工程学院,新疆 乌鲁木齐 830047

新疆是中国矿产资源丰富、品种齐全的省区,开发前景广阔。随着我国经济进入新常态和“一带一路”倡导的提出,新疆作为连接欧亚大陆的重要纽带和我国丝绸之路经济带向西开放的桥头堡作用进一步凸显[1-2]。以“国家能源资源陆上大通道”“国家大型油气生产加工和储备基地”“大型煤炭煤电煤化工基地”和“大型风电基地”为核心定位的“一通道三基地”将引领新疆发展进入一个新的阶段[3]。

基于特殊的地缘优势和资源优势,近年来新疆大学采矿工程专业以“一带一路”建设和新疆区域经济建设的社会需求为出发点,确定了以“创新人才培养”为目标的人才培养方案,初步形成了以“宽采矿专业人才”培养为特色的课程体系[4-5]。围绕人才培养目标和特色办学方向,根据大学生创新实践能力的内涵要求,现阶段还需对培养方案中涉及各类课程的课程教学体系进行优化和衔接,以期进一步完善采矿工程创新人才培养体系。为此,本文以采矿工程专业核心课程“井巷工程”课程为代表,通过分析课程特点和现有教学体系中存在的问题,以人才培养方案修订为契机,构建了基于创新能力培养的“井巷工程”课程理论与实践教学体系,并在教学实践中得到应用,取得了初步效果。

一、 改革背景与课程特点

1. 改革背景

新疆大学采矿工程专业始建于1953年,1994年因行业形势低迷停止招生。2008年,为响应国家号召和自治区经济建设需要,新疆大学恢复采矿工程专业招生,并成功入选自治区首批急需紧缺专业建设[4]。由于专业建设周期较短、建设基础薄,为适应新疆特殊禀赋条件下的矿产资源开发与矿山企业多元化经营对高素质采矿人才的需求,新疆大学于2012年邀请神华新疆能源有限责任公司、紫金矿业集团西北有限公司等21家新疆大型矿山企事业单位先后召开了“采矿工程专业学生定向培养校企供需洽谈会”“新疆大学与在疆矿山企业结为战略联盟合作会议”,在充分论证的基础上确定了“新疆大学2012版采矿工程创新人才培养方案”。

近年来,我校按照高等工程教育发展的要求梳理人才培养方案,现已初步形成以创新人才培养为目标的“宽采矿专业人才”培养特色课程体系[4]。为进一步完善采矿工程创新人才培养体系,根据大学生创新实践能力的内涵要求,以我校新一轮人才培养方案修订为契机对“井巷工程”课程为代表的采矿工程专业核心课程的理论与实践教学体系进行构建和优化。

2. 课程特点

基于资源赋存特点,我国煤炭、金属及非金属等固体矿床主要采用井工的方式进行开采。井工矿井建设和生产过程中,井筒和巷道的开挖与维护贯穿了井工矿井整个采矿工作的始末。井巷的安全、高效施工及后期稳定性维护是矿井安全、高效生产的前提和保障,并在一定程度上决定了矿井的经济效益。因此,在专业人才培养方面,“井巷工程”课程一直以来都是我国采矿工程专业及土木工程专业(矿山建设方向)的专业核心课程[6]。

作为采矿工程专业等典型工科专业的核心课程,“井巷工程”课程具有既重视理论更强调实践的特点,是一门实践性很强的应用课程[7]。课程不仅包含矿山岩体力学性质、工程分类、破岩原理与爆破理论等基本理论,也包括井筒、巷道断面设计和施工的方法,还涉及施工机具、施工组织与管理等基本技能,课程内容总体是一个从“理论”到“设计”再到“施工”的过程体系。课程的教学目标是培养学生系统掌握上述专业基本理论、方法和技能进而获得针对矿山具体情况进行分析和解决矿井相关实际问题的能力。

3. 存在的问题

基于课程性质,“井巷工程”课程与工程实践结合十分紧密,教学内容涉及岩石力学、爆破和工程经济等多个方面[7-9],具有涉及知识面广、实践及空间概念性较强的特点。现有的教学体系主要存在以下两方面的问题。

(1)教学内容繁杂,学生理解困难。由于课程涉及的理论知识点多、井巷空间关系复杂,单调和枯燥的课堂教学过程中学生难以理解相关理论和把握重点知识内容,以至于课程学习仅限于应付考试,难以形成专业知识体系。虽然相关教师针对“井巷工程”课程教学,提出采用讨论式教学和案例教学等教学方法的改革可以在一定程度上提高课堂教学质量[6-7],但是教学方法的优化并不能从本质上解决课程知识体系冗杂的问题。

(2)实践教学缺乏,创新能力培养不足。实践教学是巩固和应用理论知识,增强学生感性认识,培养学生实践能力、创新能力和综合素质的基本途径。而现阶段“井巷工程”课程主要采用课堂讲授的方式对相关理论、方法、工艺和施工组织等内容进行介绍,总体偏重理论讲解,存在实践性环节较少、实践教学与理论教学内容衔接与系统性差的问题。“井巷工程”课程教学体系实践教学环节不足及与理论教学体系匹配性差的问题,已经严重制约了学生实践创新能力培养的课程教学目标的实现。

二、 理论与实践教学体系构建

为实现我校采矿工程创新人才培养目标,针对“井巷工程”课程教学过程中存在的典型问题,以专业人才培养方案修订为契机,对课程的理论和实践教学体系进行梳理和重构。改革的内容包含两部分:一是针对课程知识体系冗杂的问题,开展模块化理论教学体系构建;二是以解决课程实践教学不足、实践与理论教学内容衔接系统性差的问题为目标的层次化实践教学体系构建。

1. 模块化的理论教学体系构建

“井巷工程”是一门实践性很强的应用课程,重点培养学生运用相关理论和方法分析、解决矿井实际问题的能力。因此,课程在理论教学环节就需通过教师的课堂讲授,让学生掌握较多的基础理论、方法和工艺等知识。但是,由于涉及矿山岩石力学、矿井运输与提升、矿井通风与安全、爆破工程、工程经济等多方面内容,“井巷工程”课程内容存在知识点丰富、知识体系繁杂不利于学生理解的问题。围绕综合分析和处理现场实际问题的能力培养目标,为便于学生掌握课程基本知识及其体系间的相互关系,现阶段迫切需要对课程的知识体系进行有效的梳理和优化。

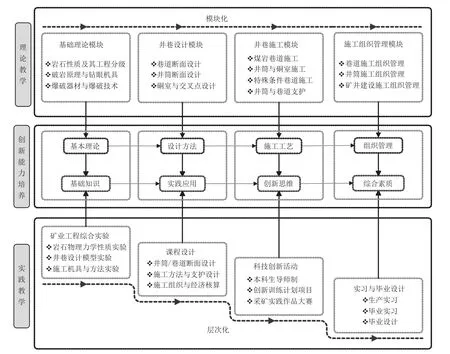

根据课程属性,在充分阅读和分析国内矿业院校各主要版本“井巷工程”教材知识体系特点的基础上对课程教学内容的知识结构进行优化。理论教学体系的构建总体遵循先“基础”后“应用”再到“创新”的培养思路,提出将理论教学的内容整合划分为四个教学模块,即:基础理论模块、井巷设计模块、井巷施工模块、施工组织管理模块(图1)。基础理论模块主要包含岩石性质及其工程分级、破岩原理与钻眼机具及爆破器材与爆破技术三个方面的内容,围绕井巷施工的直接对象—岩石,讲授其基本物理力学属性、钻凿破岩的方法机具、爆破的机理与技术等基本理论为后续井巷的设计和施工奠定基础。井巷设计模块包括巷道断面设计、井筒断面设计、硐室与交叉点设计三个部分内容,通过对巷道断面设计原则和方法的讲授拓展到井筒、硐室及交叉点的断面设计。井巷施工模块主要包括煤岩巷道施工、井筒与硐室施工、特殊条件巷道施工、井筒与巷道支护四个方面内容,重点讲授根据不同岩石(煤层)属性确定巷道开挖方法、参数和支护技术的施工工艺和方法。施工组织管理模块主要包括巷道施工组织管理、井筒施工组织管理、矿井建设施工组织管理三个部分的内容,重点讲授巷道施工作业方法、施工组织和管理方法、劳动组织形式并以此为基础拓展到井筒和矿井建设施工的组织管理。除基础理论模块以外,其余三个教学模块均以巷道的设计、施工和组织管理为重点进行讲授,然后对相应内容进行拓展,力求做到举一反三培养学生以问题为导向的思维方式。

图1 “井巷工程”课程理论与实践教学体系结构

2. 层次化的实践教学体系构建

创新能力的形成和发展需要以实践活动为基础,若实践教学环节缺乏或与理论教学体系互补不足都将会对创新能力的培养造成严重制约。根据我校采矿工程创新人才培养目标,针对“井巷工程”课程体系存在实践教学不足、实践教学与理论教学内容系统性差的问题,以人才培养方案修订为契机,提出了构建层次化实践教学体系的改革思路(图1)。

结合课程特点,按照实践能力的阶段性培养需求,通过新增和优化整合的方式构建了层次化的实践教学体系,主要包括矿业工程综合实验、课程设计、科技创新活动、实习与毕业设计四类实践性环节。矿业工程综合实验是为促进学生对“采矿学”“井巷工程”两门核心课程基础知识和理论的理解而增设的一门独立实验课程,包含了岩石物理力学性质实验、井巷设计模型实验、施工机具与方法实验12~16学时“井巷工程”课程实验内容,目的在于加强学生对矿山井巷开凿的空间关系和施工机具的感性认识。“井巷工程”课程设计是培养方案修订过程中增设和安排于课程结束之后的2周课程设计,目的在于锻炼学生实践应用能力,主要包括井筒/巷道断面设计、施工方法与支护设计、施工组织与经济核算等方面的设计内容。科技创新活动建立在学生对专业基本理论和知识的理解掌握之上,通过整合本科生导师制、创新训练计划项目、采矿实践作品大赛等途径来培养和激发学生的创新精神和实践能力。实习与毕业设计作为与生产结合最紧密的实践环节也是综合素质形成的关键性环节,主要包括生产实习、毕业实习、毕业设计。

三、 应用效果

为检验新构建的“井巷工程”课程教学体系的适应性,采用分阶段的方式将模块化理论教学体系和层次化实践教学体系逐步应用于我校在采矿工程专业2014、2015、2016级的教学实践。由于人才培养方案修订和执行的周期性,2014级和2015级学生的“井巷工程”课程教学体系中暂未包括矿业工程综合实验和井巷工程课程设计,2016级学生则完全按照上文所提出的课程体系进行教学实践。根据课程考核、实践创新活动参与及科技竞赛获奖的统计表明,新构建的教学体系已取得初步成效。

(1) 课堂教学质量明显改善。通过对比我校采矿工程 2009~2013级与 2014~2016级“井巷工程”的教学效果,最明显的差别就是采矿工程2014~2016级的课堂教学氛围得到了显著改善。模块化的理论教学体系相对系统性较好便于学生理解掌握,结合配套的层次化实践教学体系有效调动了学生的学习积极性,最直接体现就是课程考核成绩分布的改善和毕业设计质量的提高。从题库随机抽题考核的期末测试成绩来看,考核优秀(≥90分)的学生比例由10.5%~16.2%提高到19.6%~25.3%;考核不合格(<60)的学生比例由6.7%~14.5%降低到0~6.3%。此外,从毕业设计的完成情况来看,采矿工程2014级学生也较往届毕业生完成得更好,在毕业设计的第五章采区巷道布置存在的问题较少。

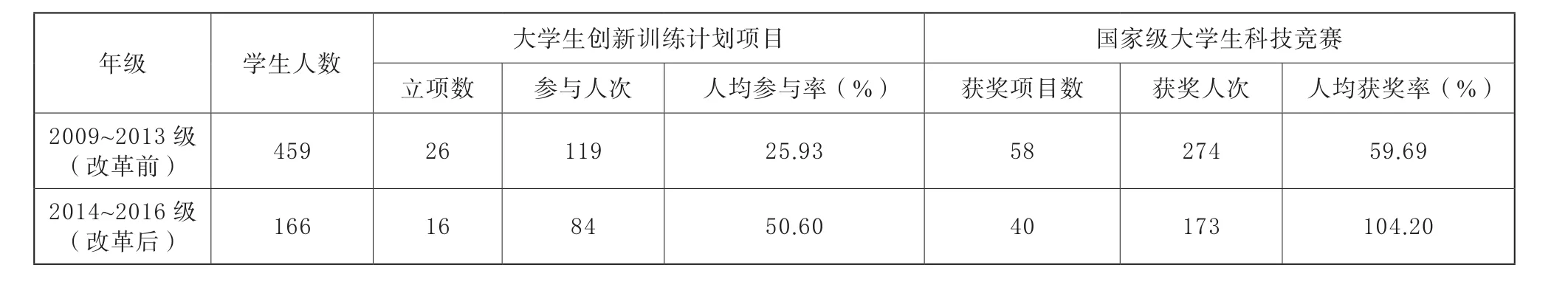

表1 实践创新活动统计表

(2) 实践创新能力培养效果显著。新构建的“井巷工程”课程教学体系在充分调动学生的学习积极性,促进对专业基础知识理解掌握的同时,也激发了学生通过实践活动去发现问题并利用所学知识去解决问题的创新思维。依托本科生导师制,学生积极申报各级大学生创新训练项目,并基于研究成果开发实践作品参加各类科技竞赛活动。经统计,我校采矿工程2009~2013级学生共459人,累计获批国家级、自治区级、校级大学生创新训练计划项目26项(119人次),在国家级科技竞赛中获奖58项(274人次);我校采矿工程2014~2016级学生共166人,累计获批国家级、自治区级、校级大学生创新训练计划项目16项(84人次),在国家级科技竞赛中获奖40项(173人次),如表1所示。通过对比可以看出,实施新构建的“井巷工程”课程教学体系以后,学生参与科技创新活动的积极性明显增强,在国家级大学生科技竞赛中的人均获奖率亦显著提高,实践创新能力培养效果十分显著。

四、 结论与展望

以“一带一路”建设和新疆区域经济建设对高素质采矿人才的创新能力需求为出发点,围绕新疆大学采矿工程专业创新人才培养目标和宽采矿专业人才特色课程体系,构建了基于创新能力培养的“井巷工程”理论与实践教学体系。该教学体系的构建根据“井巷工程”课程实践和应用性强的特点,针对课程知识体系冗杂和实践教学不足、实践与理论教学内容衔接系统性差的问题,提出了分别构建模块化的理论教学体系和与之配套的层次化实践教学体系。教学实践的应用效果表明,新构建的课程教学体系可以明显改善课堂教学质量,对学生的实践创新能力培养效果显著。该课程教学体系的构建方法和思路可为采矿工程专业其他专业课程教学体系的构建提供借鉴和参考,为国家规划的新疆“一通道三基地”建设将起到积极的推动作用。