土地工程类本科新设课程建设探索

——以“土地整治勘察”为例

田 毅,白中科,师学义,王金满,曹银贵

1.中国地质大学(北京) 土地科学技术学院,北京 100083;2.北京市国土资源信息研究与开发重点实验室,北京 100083

一、引言

近年来,随着我国自然资源统一调查、统一评价、统一管理及国土空间统一规划等事业的不断推进,从工程科技创新、创新平台建设、规范标准制定、学科教育提升等方面,加强土地工程科技支撑体系建设,已成为我国自然资源管理工作的重要内容。对此,正如中国工程院2015年开展的《新型城镇化进程的土地资源管理工程科技支撑体系研究》报告指出的:“工程科技,是被集成到工程中直接支撑工程实现的科技,是一种现实生产力;土地管理工程科技等于服务土地管理的工程科技,它优化集成在土地管理各项工程活动中;无论是创新土地管理制度、提高土地利用效率,还是严守耕地保护红线、建设土地生态文明等,都离不开土地工程科技,尤其是其中的学科教育建设的支撑”。然而,我国现有的土地工程类“学科—专业—课程”设置一定程度上存在着学科定位经(经济学)工(工学)不分、专业授予学位管(管理学)工(工学)难辨的问题,大大制约着我国已有土地资源管理专业、新设的土地整治工程专业的土地工程专业人才培养目标的实现。课程,作为“学科—专业—课程”体系的基础与依托,其改革与发展更是无所适从。

为此,本文特开展“土地整治勘察”这一本科专业新设课程建设,探索如何架构新工科背景下的土地工程类课程体系,使学生能够从“生命共同体”的几何形态辨析入手,建立多视角、多内涵的土地工程空间观,掌握土地工程现象信息综合获取、表达的技术与方法,并最终成为满足国家需求的土地工程高级人才。

二、课程建设思路

1.课程的提出与定位

(1)“土地整治勘察”课程的提出。

土地工程,尤其是土地综合整治(含土地整理、土地复垦与土地开发),是在兼顾人为或自然因素影响的情况下,明晰土地损毁、压占或低效利用特征,开展土地物理—化学—生物联合修复与恢复,增强土地生产力的各项活动统称[1-6]。参考习近平总书记2013年《关于<中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定>的说明》报告精神可知,我国土地工程工作的服务对象是“山水林田湖”这样的“生命共同体”。因此,土地工程的具体开展,需要按照“人的命脉在田、田的命脉在水、水的命脉在山、山的命脉在土、土的命脉在树”的思路,在认知工程服务对象家底特征的基础上,遵循自然规律,开展相关工作。

土地工程本科专业中的信息获取类课程,作为传授土地工程对象认知知识的有效平台,虽然已有“测量学”“工程测量”“地球科学概论”“土壤学”等课程可讲授相关内容,但由于这些课程有的开设较早,讲授内容滞后于土地工程实际要求,有的缺乏工程系统论与过程论的指导,无法客观反映“生命共同体”的综合工程特征,难以满足土地新工科人才培养的需求。借鉴地质工程类课程建设经验可知,以“地球系统论”为指导,树立大地学工程发展观、空间观与分形观,从“地球关键带”的视角,认识工程研究现象与本质间的关系,才是此类课程发展的根本[7-8]。

在此,本文针对土地工程类已有课程中已讲授有调查、测绘、探测、勘测、勘探、探测等内容的情况,按照传承—提升、补充—丰富的思路,在现有的已经被普遍接受的“土地整治测量”课程(以下简称“老课程”)的基础上,构建“土地整治勘察”这一新型的土地工程信息获取课程(以下简称“新课程”),以满足相应的人才培养需求。即面向土地新工科建设要求,以培养学生大地学观、空间观、系统观为目标,讲授与土地工程工作,尤其是土地综合整治工作有关的地形、地貌与地物三维空间测定和测设技术方法,使学生具备与土地工程规划、设计、施工、维护、质量跟踪有关的基础信息获取的专业能力,能为土地工程系列工作服务的新工科性质的专业基础课程。

(2)“土地整治勘察”课程定位。

“土地整治勘察”课程设立的根本目的是按照“山水田林湖”的“生命共同体”发展要求,能够教会学生通过学习掌握资源与环境信息获取的理论、技术与方法,能够落地各类整治工程规划与设计,具备“从地到图、从图到地”的双向互动工作能力。因此,该课程的具体定位是:基于地球关键带(Earth Critical Zone)的概念,指导学生通过课程学习,掌握与关键带相关信息获取的技术与方法,能为面向“山水田林湖”的土地综合整治提供信息支撑与服务。包括:针对土地工程对象一般几何测量与认知要求,让学生掌握获取及表达影响土地工程质量的基础信息集成技术方法,能为土地整治工程项目的勘测、设计、施工、安装、竣工、监测以及营运管理等提供信息支撑与服务;针对土地工程专项工作要求,让学生掌握提供“从现实到图件、从图件到实地”的双向信息服务能力,能为特定地区、特定目标的土地工程提供决策支撑。

2. 课程体系的具体构建

英国教育家斯宾塞(H Spencer)1859年在《什么知识最有价值?》一书中提出,课程(Curriculum)的本质是 “学习的进程”。美国教育心理学家布鲁纳(J S Bruner)的“结构主义课程论”、德国教育学家瓦根舍因(M Wagenschein)的“范例方式课程论”、前苏联教育家赞科夫(J B Bahkob)的“发展主义课程论”则进一步指出,有目的、有计划地组织教学是课程建设的关键。因而,“土地整治勘察”课程建设也就需要从土地工程的内涵分析入手,明确工程信息获取要求。进而,按照“学习的过程”“过程式学习”的思路,选择教学目标、教学方法,设置教学内容,构建其独具特色的课程体系。

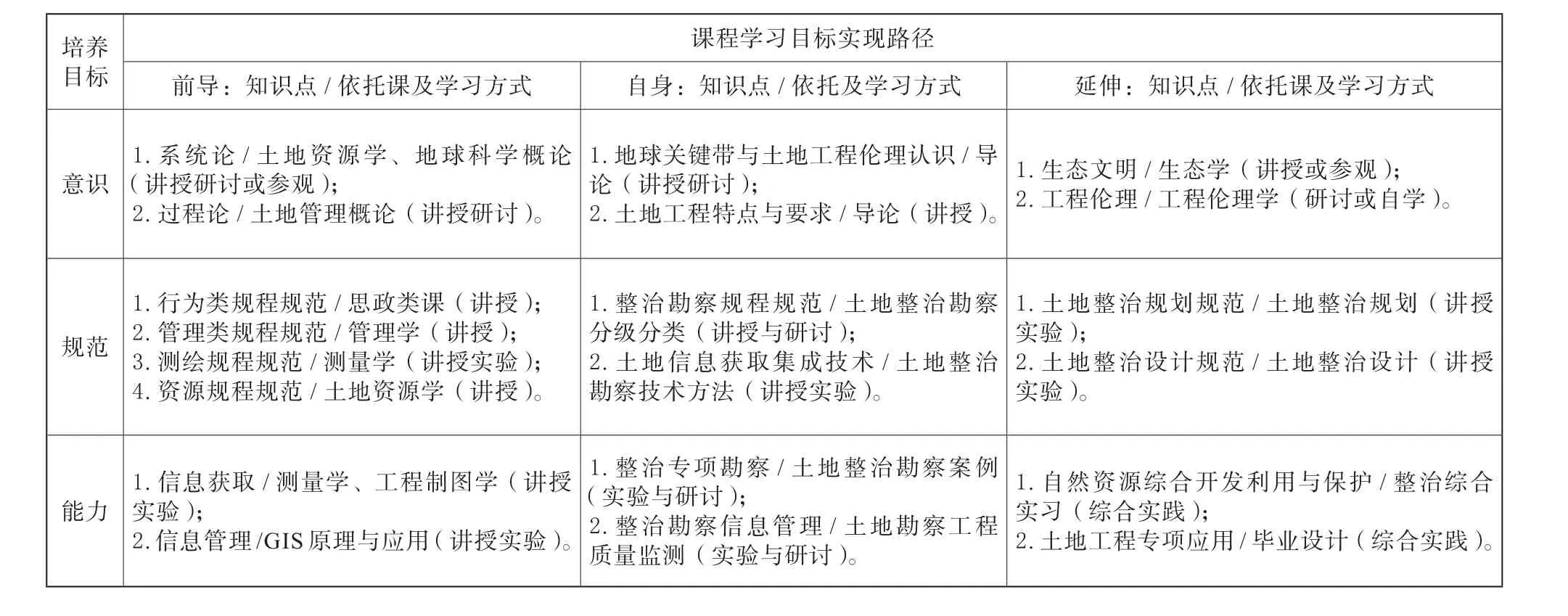

(1)教学目标选择与实现路径。

通常,一门课程的建设离不开明确的教学目标的设立。本文借鉴美国工程教育协会(ASEE)和美国国家科学基金会(NSF)等有关工程教育改革的相关研究成果认为,从工程伦理意识和责任感、掌握工程的基本规范、提高工程决策能力三方面,培养学生具有意识—规范—能力的“三位一体”工作素养与工作能力,是土地工程类课程教育的根本目标。其中:“意识”培养目标的实现主要是通过前导的“土壤学”“地球科学概论”“土地资源学”等课程的学习,认知工程对象的构成、结构与特征,了解整治对象的地质背景、人类活动的影响规律,明确整治目标的价值取向,从而意识到为什么学、学什么、学后用于哪里等,提高学生的学习兴趣。

“规范”培养目标的实现主要是在“意识”培养的基础上,通过国家相关土地工程规程与规范的学习,以本课程为主,明确土地工程调查、评价、规划、设计、施工、监理、管护所需的基础测绘、工程放样、信息管理等的工作要求,按照规程与规范安排相关教学内容,使学生具有土地工程信息综合获取的一般能力水平。

当“意识”“规范”两大教学目标实现后,则需要按照土地工程现势工作要求,结合土地工程本科专业后续其他课程的学习,提升整治勘察知识的综合应用能力。

简言之,“土地整治勘察”是一种包括“前导课程—自身课程—延伸课程”在内的“三段式”课程体系,具有“过程学习”课程特征。其意识—规范—能力的“三位一体”教学目标设定与路径实现方式,可以使学生知道为什么学、学什么、学会哪里用,从而提高课程建设的有效性与实用性(表 1)。

表1 意识—规范—能力“三位一体”的“土地整治勘察”课程体系构建

(2)教学内容设置。

“土地整治勘察”课程内容的具体设置主要是参考我国土地工程工作实践、国家相关规程规范要求,有目的的确定相关教学内容。其中:按照土地工程勘测要求,设立工程区地形、地貌与地物测量相关内容,以便使学生更真切了解工程对象的资源—环境综合特征;按照工程规划设计要求,设立基于地形图的工程选址、基础设施选线、土方设计等内容,使学生懂得如何在符合自然演替规律的前提下,提出经济合理的施工方案;按照工程施工要求,设立工程放样相关学习内容,使学生掌握如何把工程设计精确地在地面上标定出来;按照工程运营与管理要求,设立竣工测量和工程质量动态监测等学习内容,使学生明白勘察信息如何用于边坡稳定、地表沉陷等的观测,确保已建工程能够长期、高效、稳定的发挥其应有价值。

三、建设实证

基于上述建设构想,中国地质大学(北京)自2013年起,即在“土地资源管理”本科专业中按照“卓越工程师”计划要求,依托“土地整治测量”课程,进行了多轮土地工程信息获取能力培养教学改革试点。2018年9月,随着我国“生态文明”理念的普及,以及我校在全国首批设立的“土地整治工程”本科专业建设工作的推进,按照国家自然资源统一管理要求、国家新工科人才培养要求、“土地整治工程”专业自身建设等的要求,笔者提出了全新的“土地整治勘察”课程概念,并开展了相应的课程建设工作。

1. 总体设计

“土地整治勘察”课程教学内容涉及理论讲授(占总学时63%)与实验教学(占总学时37%)两部分,涵盖:绪论、土地整治对象认知、土地整治的勘察基础、土地整治设计中勘察成果应用、土地整治施工放样、竣工测量、工程质量监测等多种内容。课程从学生知识学习的有效性考虑,设置理论、技术、应用三大模块,安排相关教学(表 2)。

表2 “土地整治勘察”与“土地整治测量”课程对比

(1)理论模块。

主要要求学生通过文献阅读、专题讨论的形式,了解土地整治勘察的研究对象、任务及国内外发展现状,熟悉土地整治勘察流程。学习重点是基于“人地和谐”理论的整治方向选择,侧重意识培养。

(2)技术模块。

主要是让学生在前导课程学习的基础上,结合国家相关规程规范,学习并掌握GPS、RS、GIS、全站仪、激光扫平仪、无人机技术等软硬件在土地整治勘察中集成应用的原理与方法。学习重点是已有技术方法的系统集成,侧重规范与能力培养。

(3)应用模块。

主要是要求学生通过实验实践,了解道路、田块、渠系、林网等工程施工原理与流程,熟悉土地工程建设与养护过程中人类活动与地质、生态、水文环境的相互影响规律,会运用综合效益法统筹整治勘察。学习重点是审视勘察的合理性、科学性与有效性,侧重能力培养。

(4)实践模块。

主要是建议学生在课程后续学习中,配合相关的综合实践,进一步提升面向“生命共同体”的土地工程信息获取、管理与应用能力。学习重点是让学生学会分析与平衡勘察精度、成本、效益,给出最优勘察方案,并最终逐步成为实用型新工科专业人才。

2. 变化与特色

以下为“土地整治勘察”这一新课程与其前身“土地整治测量”这一老课程的简要比较,以便说明课程建设的变化情况。

(1)课程建设目标。

新课程较之于老课程在传统整治工程测绘技术方法学习基础上,补充了“生命共同体”、人地工程伦理相关理论的学习,引导学生知道“工匠”与“工程师”的区别,主动认知土地工程研究对象的物质构成,明确为什么勘察、勘察什么,课程学习目的进一步明确。

(2)课程内容组织。

考虑到不同尺度、不同地区整治工程措施、工法不同,新课程除了保留老课程中土地工程对象几何要素信息获取技术方法内容外,还按照土地工程对象、规模、难度的不同,引入土地工程分级内容,引导学生本着“技术—方法—应用—效益”协同的原则,侧重勘察技术方法集成应用能力培养,从而实现勘察工作的事半功倍。

(3)教学方式方法。

新课程较之老课程,强化了无人机技术地形采集、多光谱与高光谱技术获取“生命共同体”特征信息等内容的学习。同时,也强化了新技术应用研讨学习,从而更能调动学生的学习积极性。

(4)课程学时安排。

由于新方案采取了前导课程—自身课程—延伸课程的“三段式”课时安排,虽然教学总学时有所减少(由原来课程学时64学时,含讲授30学时、实验34学时,减少为课程学时48学时,含讲授30学时、实验18学时),但由于理顺了与前导课程、延伸课程的关系,减少了不必要重复,内容反而更加紧凑,教学效果更加突出。

四、结论与讨论

综合而言,本文从土地工程发展的实际需求出发,在已有的“土地整治测量”课程的基础上,按照“意识—规范—能力”的新工科人才培养要求,设置了“土地整治勘察”这一全新的土地工程信息获取课程,并就该课程的目标、对象、方法、内容等进行了阐述。2013年9月至2017年9月,笔者开展了4轮教学实践活动。

经调查学生的考试成绩、实习报告,搜集学生的交流访谈、工作后的反馈信息等,我们发现该课程建设可以让学生除了有效掌握整治设计、整治施工所需的土地工程信息获取的基本技术方法外,还能让学生就土地工程工作中的关键工程障碍要素分析、工程方向的选择,从系统观、空间观、过程观的视角,给出科学合理的勘察方案。例如,学生在山西朔州野外实习中,对于煤炭井工开采、地表土地损毁、生态修复先锋植物选择等几个以往学习中认为关联度不大的要素,在本课程学习后,能够从煤地关系、煤水关系、人地关系分析入手,重新认识了解生态、生产、生活的辩证关系,加深实习印象,教学效果更符合土地工程科技创新人才培养要求。

需要指出,由于“生命共同体”这一土地工程研究的对象本身具有系统结构复杂、演化规律多样的特点,今后本课程的教学改革还应引入更多、更新、更全面的技术方法手段的学习,使学生更加深入研究“山水田林湖”之间的演化—响应规律,进一步满足国家土地工程高级人才培养要求。