破解《三五要录谱·琵琶旋宫法》转调机制

庄永平(上海艺术研究所,上海 201103)

笔者曾在《[日]《三五要录谱》调性运转研究》[1]一文中,对唐时调性运用作了初步的介绍与分析,现在有必要对这种调性运用的实质做进一步的研究。我们知道,日本雅乐是传自我国唐代的俗乐,但是,我国的一些重要文献与乐谱,常常由于历年的战乱等原因而散落,相反,偏于一隅的日本,因历史上与我国关系密切,反而保存了不少我国的音乐文献资料,《三五要录谱》①此谱原是由日本人藤原贞敏(807—867),作为第12次遣唐使团的准判官,在中国兼学琵琶时所抄录的。现上海音乐学院中日文化交流中心藏有影印件。就是其中之一。因此,该谱也就显得格外的重要,尤其是它保存有我国唐代重要音乐文献《乐书要录》一书中的三卷。由于此书是唐武则天(690—705在位)敕撰、编纂国史官吏元万顷等合著的,在当时应该说是绝对权威的著作,其所载的自然是古今音乐全盘的通论,可以认为是唐代的学说,因而对研究唐代音乐有着极其重要的价值。遗憾的是,此书早已佚失,仅存第五、六、七卷。好在这三卷被保存在(日)《三五要录谱》中。据(日)林谦三在《东亚乐器考》中讲道:“下文的琵琶旋宫,无疑是《乐书要录》所记。现行本这旋宫法部分已亡失,而据《阿月问答》(镰仓中期的音律书),可知其时尚存。《问答》云:‘《乐书要录》第八卷琵琶(旋)宫法〔载《三五要录》〕云云。’原来在第八卷里。”[2]264《三五要录·卷第一》开首就载有:“太政大臣从一位藤原朝臣师——撰”,说明现在所看到的乐谱是另人根据藤氏的乐谱转抄的。藤氏的生卒年代(807—867)正是中国唐宪宗二年至懿宗八年,故该谱抄录的无疑都是我国唐代的乐曲,而且可以肯定乐谱中的这些乐曲在唐及之前就已经流传了。在该谱开始的[调子品(上)]开首,就有一大段涉及旋宫理论的说明,包括声与均的关系,由一均七调而生十二均八十四调以及十二律相生图等,这显然是录自《乐书要录》一书。当然,它还附述有“私案”,所谓“私案”就是抄谱者对此书的理解与解释,这里面有很多日本方面的音乐用语等也都是很有价值的。其中最主要的是[琵琶旋宫法]部分,它使我们知晓唐时众多乐调是如何运转的,至少能于理论上来窥测唐代调性运转之一斑。但是,正由于历史的久远,又经异国者的转抄等,这些理论大都已不为今天的人们所理解。因此,破译这些记载对研究唐代音乐是有着重大意义的。

一、“琵琶旋宫法”的基本运作

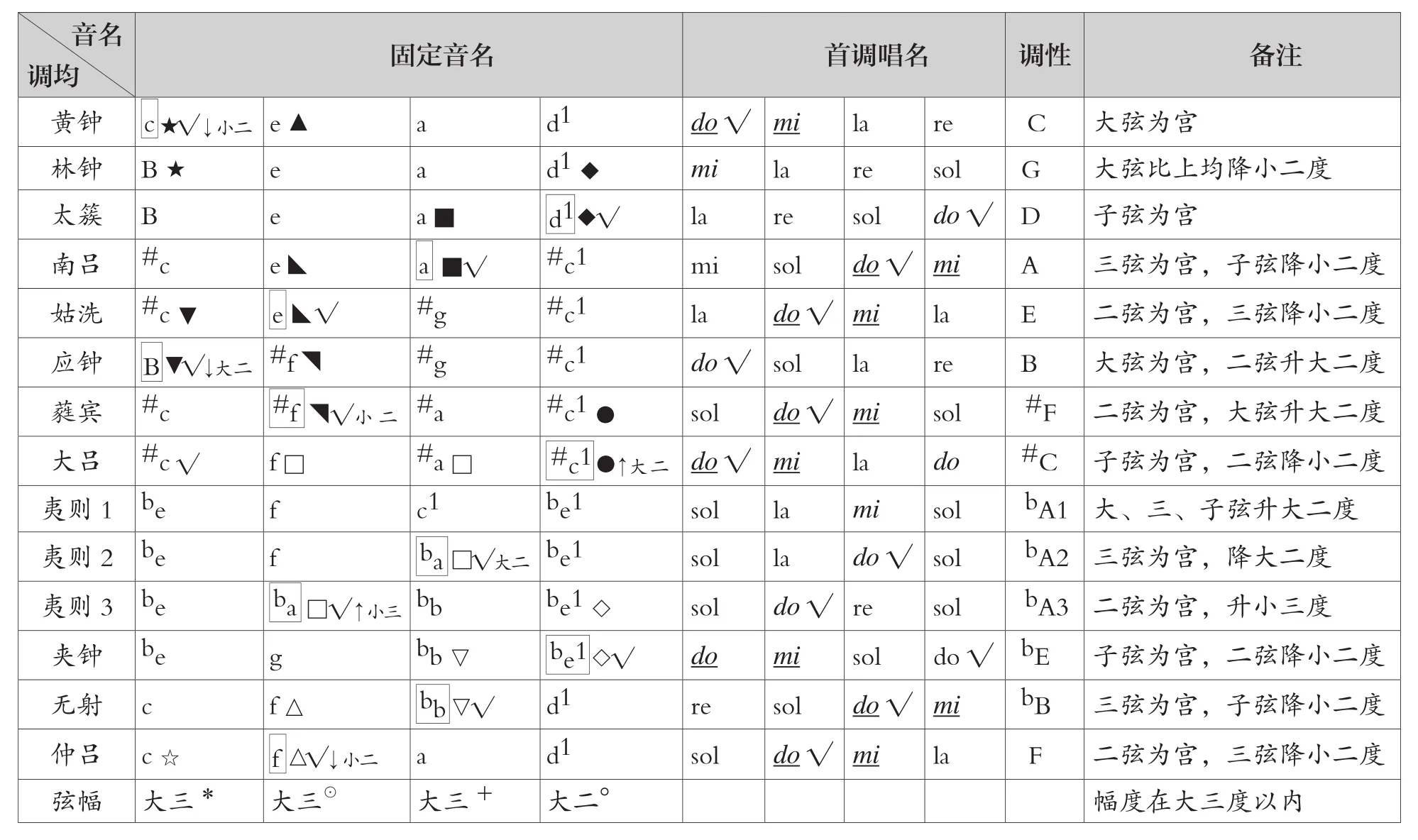

笔者在《[日]《三五要录谱》调性运转研究》一文中,已经将[琵琶旋宫法]各均调性运转以图表与说明的方式展示出来了。现在有必要将文中的总表加以修改充实,并加以详细的说明:(见表一)

表一. [琵琶旋宫法]各均调性运转图表①

(一)[琵琶旋宫法]开首的一段话已有总括的说明:“夫旋宫之法,以相生为次。今书四弦四柱,皆注律吕宫商。其均外之声,既非均调所扼,不注宫商,唯注律吕而已。若所至之调,兼以律管验之,则无一差舛,又宫商易晓。七调之中,每调有曲,随其所管,是曲皆通。然平调亦有黄钟之均,何因不以为首者,为黄钟自有正调,又以大弦为宫律,既像君,故自从本调。若直欲取解随便易者,或从平调为首,起林钟为均,但使旋相为宫,递十二律终归一揆,理亦无妨。”这就是说,要转调的话可以“若直欲取解随便易者,或从平调为首,起林钟为均,但使旋相为宫。”问题是实际上这种旋宫转调也把黄钟均纳入了进去,并以此为首,这就改变了原有的运转模式。其实,按照今天的运转方式,在四弦琵琶上作旋宫转调,最好是完全利用原来四根弦音高不变作同音(名)异(唱名)的同主音转调,就如表一中的林钟、太簇两均,做不到的话则要尽可能保持三、二乃至一根弦的音高不变。因为如果四根弦全要变动的话,是很容易失却正确的固定音高,这对乐器转调运用来说将是致命的。从这一点上而言,这种做法就成为琵琶等弦乐器上转调运用的一条原则。表一中的黄钟、林钟、太簇、仲吕、无射五均,它们的子弦(第四弦,d1音)都保持不变,这就是作同主音转调时最大的保证。具体的操作是如果以黄钟均为主,最易运用的就是黄钟、林钟(1个调号音,下同)、太簇(1)、仲吕(1)、无射(2)或南吕(2)五均;如果以林钟、太簇两均为主,最易运用的是林钟、太簇、黄钟(1)、南吕(2)、仲吕(2)五均。看来,当时正统的是以黄钟均为主的,因此,最易运用的就是黄钟、林钟、太簇、仲吕、无射五均(子弦音高不变最为重要),这比隋初沛公郑译与苏祗婆乐调对应时的黄钟、太簇、姑洗、林钟、南吕整体低了大二度。如果仅以保持中、子弦(常为四度)不变为限,那就是仲吕(宫)、林钟(商)、黄钟(徵)、太簇(羽)四均是最便于运用的,后世的常用四宫虽在整体高度上可能并不一致,但四均之间的调关系则是相同的。从这一点上来看,[琵琶旋宫法]上述四均在实践中是可以运用的。但除了这四均以外,一些较远关系的调,尤其是如果新调的成立,其四根弦全要变动的话,事实是很难运用的了。因此,可以说,这[琵琶旋宫法]理论上推演的成分较多,并不一定具有实践的基础。其中所说的“为黄钟自有正调,又以大弦为宫律,既像君,故自从本调”,这是改变原波斯“乌德”上的基本定弦法,这种做法显然成为由“乌德”演变为我国“琵琶”的开始。这一定弦法的改变,使原来的“宫、商、徵、羽”四宫变成了“宫、商、角、羽”四宫,从而使我国在乐调运用上走了一段较长的岔道弯路(下详)。

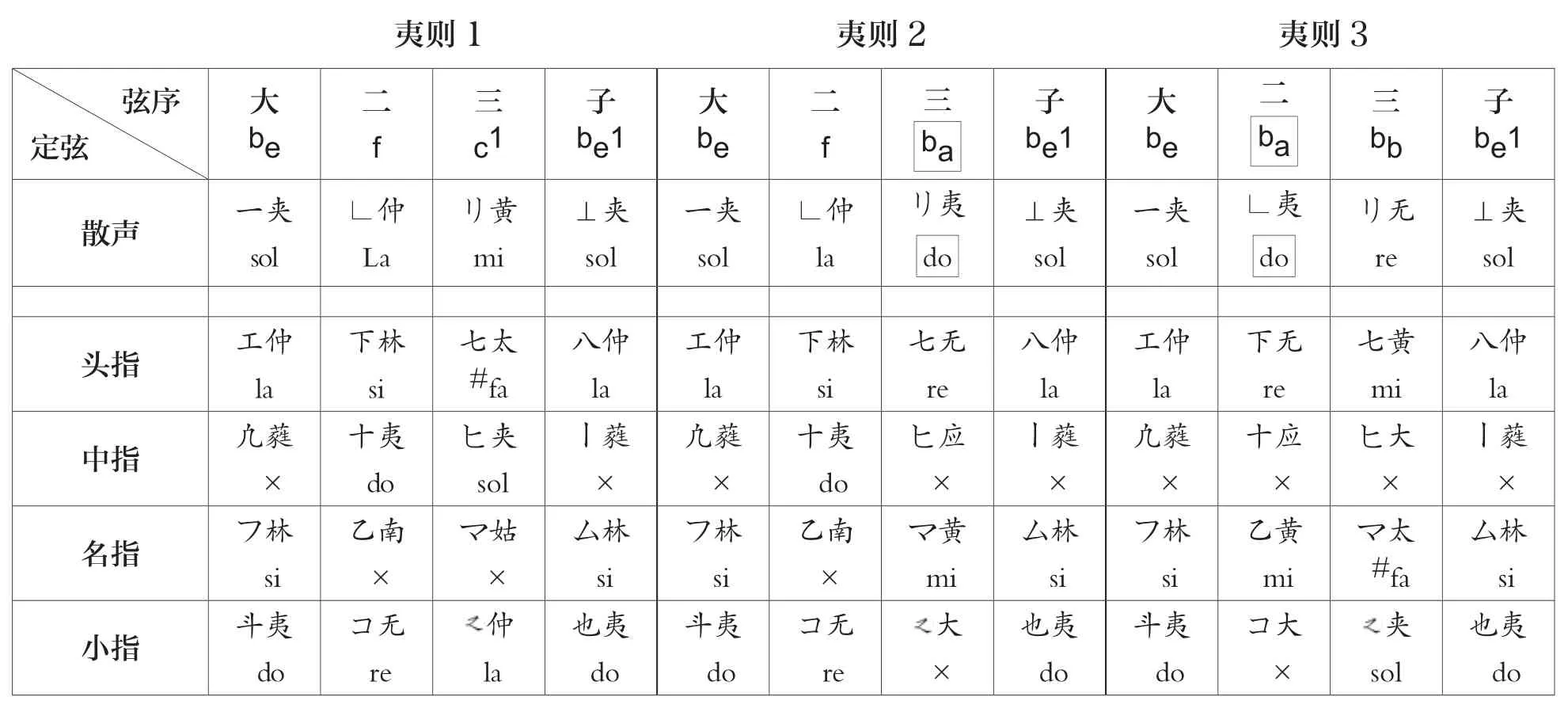

(二)在此表中最突出的特点是每均的定弦中都出现了新调的宫音,唯林钟均例外。林钟均是以子空弦唱名“徵”,对应太簇均唱名“宫”。由于林钟均与太簇均是同主音转调关系,故除了林钟均定弦中不出现宫音外,其他各均的定弦中都出现宫音,看来这是当时运用旋宫转调最主要的特点。例如,上表中“调均类”的黄钟,对应“固定音名”的c音,以及“首调唱名”的do音,且后两者都打√,说明它们三者是一致的,其他的以此类推。但是,问题是如果以此为依据,笔者发现唯夷则均不符合这一原则。下面先把原夷则均定弦与调整后的两种定弦,以夷则1、夷则2、夷则3形式列表如下(见表二):

表二.原夷则均定弦与调整后的两种定弦

原谱中[琵琶旋宫法]夷则均的表述如下:“七月夷则均,夷则为宫、无射为商、黄钟为角、太簇为变徵、夹钟为徵、中(仲)为羽、林钟为变宫。右第二弦(∟)依旧不移,急大弦(一),急多律,打头拍子弦(八)应之声当夹钟;次缓子弦,缓多律,与头指第三(七)同声讫;即急第三弦(リ),急多律,与子弦(⊥)同声之当黄钟;然后更急子弦(⊥),急三律与大弦(一)相应,声当夹钟,即夷则均也。”另注明:“右中指大弦(凢)、子弦(ㄧ)、无名指第二(乙)、第三(マ)并是均外之声(笔者注:上表打×者),非夷则所管,故废而不用。弦合:以‘十’合音;以‘十’合‘一’,相生;以‘一’合‘⊥’,同音;以‘一’合‘ヒ’,同音。一十ヒヒ火也也ヒ火也T。”先以夷则1来看,除了表述正确的部分外,其中出现了不少错误与矛盾的地方,例如:“右第二弦(∟)依旧不移”,这句话是指与上一均的大吕均,二者第二弦定弦音高相同都为f音,表述正确。“急大弦(一),急多律,打头拍子弦(八)应之声当夹钟”,这句话有误。这里可有两种解释,一种是在大(缠)空弦 “一”的基础上“急多律”[笔者注:小二度为一律,调高大二度be→f为多律,实为两律],打头拍[笔者注:“拍”应为“指”字,改为“打头指第一(工)”]子弦“八”,确实可以“应之声”,但不是夹钟而是仲吕。另一种是反过来大弦在前一均大吕均定#c[bd]上,“急多律”#c[bd]→be实为两律,那么后面子弦的“打头拍”与谱字‘ハ’”则是错误的,应去掉“打头拍”三字且把“八”改成“⊥”,这样,“应之声”就是夹钟了,不过,这样一来与此段话的最后一句“更急子弦(⊥),急三律与大弦(一)相应声当夹钟”重复了,看来并不可取。接着“次缓子弦,缓多律,与头指第三(七)同声讫”,此句亦有误。首先,子弦上没有与第三弦“七”谱字相同音高的音,因此是达不到“同声讫”的。其次,如果“七”是“ヒ”之误则有这个可能,但“缓子弦,缓多律”应该改成“急子弦,急多律”才行,就是子弦“急多律”调高大二度#c[bd]→be,与第三弦“ヒ”的夹钟“同声讫”的。后面“即急第三弦(リ),急多律,与子弦(⊥)同声之当黄钟”又有错误。上一均大吕均第三弦是无射#a[bb],“急多律”就是调高大二度定黄钟c,这没有问题,但子弦(⊥)是夹钟,所以不能“同声之”。如果连贯上一句(这句的首字“即”就是连贯上一句的联系字)“七”是“ヒ”的话,它们可以“同声之”,但不是黄钟而是夹钟。最后一句“更急子弦(⊥),急三律与大弦(一)相应,声当夹钟,即夷则均也”,未出现错误。因为“急子弦(⊥),急三律”是从上一均大吕均子弦的大吕#c1 [bd1],调高大二度定夹钟be1,实际“急三律”应改为“急多律”或“急两律”。而同样大(缠)空弦定be(“急多律”),作为低八度是可以“相应”的。另外,再从后面“注明”的具体音位表述来看都未出错,也就是“以‘一’合‘⊥’,同音(即夹钟);以‘一’合‘ヒ’,同音(即夹钟)。”从上面分析来看,笔者认为最主要的是夷则1的定弦中没有出现宫音,这就不符合除林钟均外都出现宫音的定弦原则。如果说按照这一旋宫法夷则均是特例的话,本身定弦中是可以不出现宫音的,但为什么其他均的说明中错误如此之少(个别均也出现一些错误,见后),而此均说明中错误会如此之多?看来确实是有误的。那么,如要出现本均宫音的话,途径有三:

1.大、子弦当夷则宫#a[bb]。这样它与上一均大吕均的大弦#c、子弦#c1相差小三度(#a—#c1),并未超出调弦幅度最多不超过大三度(含大三度)的原则。但是,从整个大、子弦调弦的上下幅度来看,则已经达到了四度(#a[bb]—be)。由于达到四度即可运用翻调(同主音转调)技术,如林钟、太簇两均那样,因此首先可以排除的。

2.夷则2的“第二弦(∟)依旧不移”为f音,第三弦作夷则#a[bb]为宫,这样,定弦中也就出现了宫音。由此,可以对上面表述做如下改动:“右第二弦(∟)依旧不移,急大弦(一),急多律,打头拍[笔者注:‘拍’拟为‘指’字,改为‘打头指第一(工)’],子弦(八)应之声当夹钟[笔者注:应为‘仲吕’];次缓[笔者注:应为‘急’]子弦,缓[笔者注:应为‘急’]多律,与头指第三(七)同声讫[笔者注:应为‘相生讫’];即急[笔者注:应为‘缓’]第三弦(リ),急[笔者注:应为‘缓’]多律,与子弦(⊥)[笔者注:应为‘小指第四(也)’]同声之当黄钟[笔者注:应为‘夷则’];然后更急子弦(⊥),急三律[笔者注:应为‘急多律’或‘急两律’]与大弦(一)相应,声当夹钟,即夷则均也。” 另注明:“右中指大弦(凢)、子弦(ㄧ)、无名指第二(乙)、第三(マ)[笔者注:调整为‘中指第三(ヒ)’]、[笔者所增]并是均外之声,非夷则所管,故废而不用。弦合:以‘十’合音;以‘十’合‘一’,相生;以‘一’合‘⊥’,同音;以‘一’[笔者注:改为‘∟’]合‘ヒ’[笔者注:改为‘ハ’],同音。一十ヒヒ火也也ヒ火也T。[笔者注:应为‘一十リリ火也也リ火也T’。]”这样,夷则2的定弦be.f.ba.be1,唱名sol.la.do.sol。

3.夷则3以第二弦为夷则宫(#a[bb]),上一均大吕均的第二弦是f音,现要升高小三度定ba音(宫音)。另外,大、子弦“急多律”定高大二度#c、#c1→be、be1,第三弦依旧不移#a=bb,唱名re,这样,仅第二弦一下子定高小三度。当然,第三弦也可定高大二度定c唱名mi,但这样又与蕤宾均定弦相同,仅高度不同而已,看来也不可取。夷则3定弦be.ba.bb.be1,唱名sol.do.re.sol。很显然夷则2与上一均大吕均关系较密切些(第二弦相同);夷则3与下一均夹钟均关系较密切些(第三弦相同),现在文中暂以夷则2来论述的。

那么,为什么夷则均会出现如此多的错误呢?追其原因,很可能如今天的十二个调性的转调链那样,此均是处于升号调与降号调交换的对应之处:从黄钟均C调至大吕均#C调是升号调;夷则均bA调至黄钟均C调是降号调,前升号调8均后降号调4均。如果前后平分的话,应该是黄钟均C调至应钟均B调是升号调6均;蕤宾均至仲吕均是降号调6均,也就是蕤宾均的定弦#c.#f.#a.#c1要改为bd.bg.bb.bd1。但该谱[琵琶旋宫法]用的是前者,可能因为是蕤宾#f 作为雅乐音阶的特征音,习惯是用升号调的。这样,至夷则均为交换对应之均,以致出现了表述上的一系列错误。当然,这里是用如#c=bd的十二平均律来看待的。总之,最远的几个关系调均是很容易出错的。

二、从纵横看各均的定弦

首先,从纵向方面来看,前均的首调唱名do=后均的首调唱名mi,然而实际音高如前黄钟均的大弦唱名do(c音)=后林钟均的大弦唱名mi(B音),这不就是后世我国音乐中广泛运用的“变宫为角”吗?显然,这是与五度相生法密切相关的现象。这样,除了黄钟—林钟外,还有太簇—南吕;南吕—姑洗;蕤宾—大吕;夷则3—夹钟;夹钟—无射;无射—仲吕;仲吕—黄钟,共8对,占总数12对的半数强。而姑洗—应钟、应钟—蕤宾、大吕—夷则共3对,都是前均唱名do=后均唱名sol的,这也与五度相生法密切相关的。具体的说明如下:黄钟—林钟,大弦降低小二度(c→B)为角,以“变宫为角”(前均的宫→变宫=后均的角,下同)构成宫—角关系;林钟—太簇,四弦音高都不变,林钟均不出现宫音,仅第四弦(d1)林钟均为徵,太簇均为宫;太簇—南吕,第四弦降低小二度为角(d1→#c1),以“变宫为角”构成宫—角关系;南吕—姑洗,第三弦降低小二度(a→#g)为角,以“变宫为角”构成宫—角关系;姑洗—应钟,第二弦升高大二度(e→#f),构成宫—徵(首调唱名前为宫,后为徵,下同)相生关系;应钟—蕤宾,大弦升高大二度(B→#c)构成宫—徵相生关系;蕤宾—大吕,第二弦降低小二度为角(#f→f),以“变宫为角”构成宫—角关系;大吕—夷则(1、2、3),大、四弦升高大二度为(#c[bd]→be)构成宫—徵相生关系;夷则2—夹钟,第二弦降低小二度为角(f→e),以“变宫为角”构成宫—角关系;夹钟—无射,第四弦降低小二度为角(be1→d1),以“变宫为角”构成宫—角关系;无射—仲吕,第三弦降低小二度为角(bb→a),以“变宫为角”构成宫—角关系;仲吕—黄钟,第二弦降低小二度为角(f→e),以“变宫为角”构成宫—角关系。值得注意的是,以“变宫为角”的实际音高都降低小二度;构成相生五度关系的都升高大二度。

其次,从横向方面来看,定弦中不仅出现宫音而且同时还出现角音,这样也就更加明确了新调的调性。其实,宫、角大三度关系是决定调式性质的基石。因此,在当时的理论定弦中不仅要出现宫音,而且还要出现角音,这就确保了新调性的成立。例如,同时出现宫、角音的有黄钟、南吕、姑洗、蕤宾、大吕、夹钟、无射、仲吕8均,占总数12均的2/3。下面列出各均的定弦如下(带框的为宫—角关系):黄钟do.mi .la.re;林钟mi.la.re.sol;太簇la.re.sol.do;南吕mi.sol.do.mi ;姑洗la.do.mi .la;应钟do.sol.la.re;蕤宾sol.do.mi .sol;大吕do.mi.la.do;夷则 sol.la.do.sol(如用sol.do.mi.sol,增加1种);夹钟do.mi .sol.do;无射re.sol.do.mi ;仲吕sol.do.mi.la。而且,这12种定弦法都各各有别,没有重叠相同的。由此看来,该谱来自唐《乐书要录》中的[琵琶定弦法],确实是偏于理论性质的无疑。

其他均上有两均中略有小错,现记录如下:

(一)二月夹钟均:“夹钟为宫、中(仲)为商、林钟为角、南吕为变徵、无射为徵、黄钟为羽、太簇为变宫。右大弦(一)、子弦(⊥)依旧不移,缓第三弦,缓多律与小指第二弦(コ)[笔者注:应为‘中指第二弦(十)’]同声之,当无射讫。然缓第二弦(∟),急多律与无名指大弦[笔者注:增(フ)]同声之当林钟,即夹钟均也。”

(二)九月无射均:“无射为宫、黄钟为商、大(太)簇为角、沽(姑)洗为变徵、中(仲)吕为徵、林钟为羽、南吕为变宫。右第三弦(リ)依旧不移,先缓第二弦(∟),缓多律与头指大弦(エ),[笔者注:应为‘小指大弦(斗)’],同声之当中(仲)吕;次缓大弦(一),缓三律,打头指第三弦(七)应之声当黄钟;次缓子弦(⊥),缓一律与无名指第三(マ)同声之当大(太)簇,即无射均也。”

那么,问题在于上述的这种“琵琶旋宫法”是否有着实践的基础呢?首先,我们将最便于运用的黄钟、仲吕、林钟、太簇四均来看,以黄钟均为主,林钟、太簇两均仅变动大弦(降低小二度),仲吕仅变动第二弦(升高小二度)。这4种定弦法分别是黄钟均音名c.e.a.d1,唱名do.mi.la.re,C调;林钟均音名B.e.a.d1,唱名mi.la.re.sol,G调;太簇均音名B.e.a.d1,唱名la.re.sol.do,D调;仲吕均音名c.f.a.d1,唱名sol.do.mi .la,F调。很显然这就是以子空弦d1作同主音转调而来的,构成仲吕均的宫(F调)、林钟均的商(G调)、黄钟均的徵(C调)、太簇均的羽(D调)四均。其中林钟均的角音与未出现的宫音不构成宫—角关系;太簇均定弦中既不出现宫音,也不出现角音,只有黄钟、仲吕两均构成宫-角关系。其次,对照日本留存唐代的五种六式定弦法:壹越调林、黄、太、林sol.do .re.sol;双调仲、林、黄、仲fa.sol.do.fa(sol.la.re.sol);平调太、南、太、林la.mi.la.re或大食调太、南、太、林re.la.re.sol;黄钟调林、无、太、林sol.bsi.re.sol(la.do.mi.la);般涉调姑、南、太、林mi.la.re.sol。[3]299

其中林钟均与般涉调定弦法相同(相差四度),这是古波斯“乌德”传入中国时的基本定弦法。另外,表一中姑洗均与黄钟调定弦法相同,只是首调唱名不同而已;夷则均3与壹越调定弦法相同,这些都是值得注意的。这五种六式定弦法中黄钟调sol.bsi.re.sol以首调看是la.do.mi.la,是唯一出现宫、角两音的;双调的fa.sol.do.fa以首调看是sol.la.re.sol,故不能认为是出现宫音的;般涉调中的角音是不应计入在内的。因此,在这五种六式定弦法中以不出现宫、角音者为多。如果再对照(日)林谦三《东亚乐器考》中的28种定弦法,[2]270相同的也仅是林钟均与般涉调定弦法;姑洗均与风香调定弦法;夹钟均与玉神调定弦法3种。其实,从整个定弦法来看,诸空弦中出现宫或角音的并不多见,尤其是角音。相反,不出现宫、角则更有利于转调的运用。这是因为空弦中出现宫音do,四相就是fa音,显然变徵音#fa在相外没有音位,这对雅乐音阶运用是不利的。又,空弦中出现角音mi,由于空弦与一相呈大二度关系,这样也不利于清、雅音阶的交换运用。丘琼荪说:“照琵琶原产地阿拉伯人对于柱的称呼法,可知将四柱严格分给四指,指各专司一柱,不相逾越。据说,起先没有中指一柱,这是后来所加的;在调弦法中尚可约略见到一些痕迹,即凡中指一柱,尽是清声,惟黄钟调调弦法为一变徵声,然而此声不用。小指也多清声,仅次于中指;无名指最空闲,几乎尽是闰律。”[3]313因此,在同主音转调时空弦(主要是中、子弦)作商、徵、羽音为最佳,如壹越调的sol.do.re.sol;双调的sol.la.re.sol ;大食调re.la.re.sol;般涉调mi.la.re.sol ,以及平调的la.mi.la.re。而作为与小三度关系密切的宫音,落在四相或二相位上为最佳也就是这个缘故。从这一点上看,该谱记录唐代《乐书要录》中这种人为的以黄钟均为基础的定弦法,也就是“又以大弦为宫律,既像君,故自从本调”,实际上是当时君主思想在音乐上的反映,它不仅对我国燕乐调的形成产生了极大影响,而且也造成了一定的谬误。为什么根据五度相生法形成的宫、商、徵、羽常用四宫,自唐以后相当长的一段时间内变成了宫、商、角、羽(黄钟均的排列是宫、角、羽、商)四宫,造成了我国的乐调(调性、调式)发展一度走到岔道上去了。[4]从表一中大部分定弦中都出现宫、角音就是最好的证明。因为定弦中的宫—角大三度关系,已能明确固定住所用的调性。如果“宫—角”转成“变—羽、徵—变宫”甚至“商—变徵”的话,这个“君主”地位也就动摇了,变为另有3个“君主”,那是断然不行的,可见,多用这种宫、角音的定弦法,虽然是说“若直欲取解随便易者,或从平调为首,起林钟为均,但使旋相为宫”,实际上却是把黄钟均定弦法加入其总体的旋宫转调之中,这样看来仅是出于旋宫转调理论上的需要,其实有脱离实际运用之嫌。而最主要的是,作为最基本的黄钟均定弦法,在实际运用的众多定弦法中,唯独它是没有的,这就非常能说明问题。据笔者研究,黄钟均定弦法最初仅是作为同宫系统运用,后来把它扩大用于异宫系统的旋宫转调,显然就不合适了,也变味了。

余 论

综上所述,(日)《三五要录谱》所载的[琵琶旋宫法],它是一种音乐理论上的产物。虽然最基本的几“均”(调性),与实践中的转调运用是相一致的,但是,与实际运用的定弦法大都不符。尤其是后来琵琶调性运用的发展,越来越具有中国化的特征,那就是摈弃了原波斯“乌德”的基本定弦法(即般涉调定弦法),确立了以“壹越调”为主的定弦法。这个“壹越调”名称来自日本,实际上它把唐俗乐中相同音高(d1),不同唱名的正宫(唱名do)与越调(唱名re)合二为一,名曰“壹越律(调)”,成为日本十二律名称排列的第一律。我们从《三五要录谱》中“壹越调”运用的情况来看,它对应的是唐俗乐的正宫,而越调则出现了误判。其中可以分为三种情况:一是首调谱面雅乐音阶(用#fa不用fa音)的正宫曲,如谱中“沙陁调曲,琵琶双调”的《陵王》等曲;二是以低大二度调的、运用“重乐音阶”(即音阶中#fa音不变,另用#sol不用sol音;用#do不用do音)的,相对于首调谱面、实为固定调谱面的正宫曲,如谱中“壹越调曲[上],沙陁调同音”的《皇帝破阵乐》等曲;三是应将“重乐音阶”的#sol、#do两音还原、但由于误判而没有还原的越调曲,如谱中“壹越调曲[下],琵琶双调”的《胡饮酒》曲等,这样,误判的越调曲实际仍是固定调谱面的正宫曲。到了近代,“壹越调”定弦法就是后来《华秋苹琵琶谱》[5](简称《华氏谱》)“正调图式”中的定弦“合上尺合”(sol.do.re.sol),如大曲《十面埋伏》等,其老空弦和子弦四相作宫音(do)就是正调的标志。属此定弦法的还有“正宫变调”的“合四尺合”(sol.la.re.sol),如大曲《霸王卸甲》等,其变在老弦上;“正宫变调”的“合尺合合”(sol.re.sol.sol),如《将军令》,其变在老、中弦上;“正宫转调”的 “合上尺合”(sol.do.re.sol),尾声子弦由sol放低至mi音,故谓之“转调”。看来,其正宫在前的“变调、转调”的用法,就是指的子弦音高唱名不变。其他的还有“六调图式”的“四尺工四”(la.re.mi.la),如大曲《月儿高》。正是由于从唐代以来这种“正宫(调)”概念非常的强大,被后世一直保存着。当后来在实践中普遍转入了下四度的“小工调”运用(从“小”字看就具有贬义),致使概念与实用之间产生了矛盾。例如,《华氏谱》中把“尺调图式”称为“六调图式”,也就是以正宫调(G调)、六字调(F调)、尺字调(C调)对应小工调(D调)、尺字调(C调)、正宫调(G调)。如小工调系统的“尺调”就是正宫调的“六调”。可见,《华氏谱》在调名概念上是采用“正宫(调)”系统,在定弦唱名上则采用“小工调”系统,因而造成了不统一,这是值得注意的。[6]从主要的小工调(D调)定弦法唱名sol.do.re.sol来看,唐时“壹越调”中的正宫定弦法就是出现宫音的,这看来是一脉相承的。尺字调(C调)定弦法的la.re.mi.la,其老空弦和子弦四相作商音(re),但不是像日本那样误判,它与正宫是同主音转调运用关系。另外,唐时双调(D调)定弦法的sol.la.re.sol,被整体升高大二度,也就是同样参与到同主音转调的运用之中,不必像唐时那样还要通过调弦来运用。还有正宫调(G调)定弦法,即《华氏谱》中称为尺调(G调)的《(小)普庵咒》曲do.sol.la.re,与唐时的平调定弦法中、子弦调高唱名相同,但四弦关系已不相同了。而唐时的大食调定弦法及高度,已被纳入了小工调(D调)定弦法之中,实际是被取消不用了;还有黄钟调定弦法la. do.mi.la与般涉调定弦法mi.la.re.sol现在也被取消不用了。这种种变化看来,一是后来琵琶上绝大多数都采用同主音转调法,较典型的就是小工调(D调)与尺字调(C调)和正宫调(G调)的运用,也就是子弦作商、徵、羽(re.sol.la)的转调法。以后又产生出乙字调(A调),这才真正构成了宫、商、徵、羽常用四宫的运用。有意思的是,像西洋提琴类弦乐器上仍普遍运用四、五度定弦法,犹如唐代的般涉调、平调及大食调定弦法那样。又,西洋的吉他是后4根保留般涉调定弦法关系,只是前3根弦合并运用黄钟调定弦法:la.re.sol.do.mi.la。由此可以看出,中外弦乐器上定弦法的发展变化,都是与它们各自总体音乐发展平行不悖的。