《临证指南医案》中治疗淋浊的用药规律

徐玮璐,苏庆民

(1. 中国中医科学院西苑医院,北京 100091; 2. 中国中医科学院,北京 100700)

淋浊为淋证、尿浊及精浊合称。淋证是指以小便频数短涩、淋沥刺痛、小便拘急引痛为主症的病证;尿浊是以小便混浊、白如泔浆、尿时无疼痛不利感为主症的疾患[1];精浊是指尿色清而窍端时流糊状浊物为主症的病证[2],三者在临床上相互区别,在病因病机以及治法上多有相通之处。

叶天士对淋浊证治见解独特、用药精简,现对《临证指南医案·卷三·淋浊》中医案的用药进行统计分析,以探讨其用药规律和特色。

1 资料与方法

1.1 资料来源

《临证指南医案·卷三·淋浊》[4]中医案为研究资料。

1.2 纳入标准

诊断明确且药物组成明确完整者。

1.3 排除标准

诊断不明、药物组成不完整、仅有方名而无药无组成或者重复出现者。

1.4 中药名称、性味以及归经标准化方法

以新世纪全国高等中医药院校规划教材《中药学》(二版)为标准资料,若以上资料不包含的药物,则以南京中医药大学编著的《中药大辞典》(二版)为标准资料,对不同药物名称规定如下: ①药物别名和俗称统一规范为标准名,如“杞子”改为“枸杞子”; ②炮制后药物若功效相似者规范为标准名,如“炒桃仁”改为“桃仁”等; ③对于部分中药炮制后其性味归经、功效、主治发生较大变化者,参考标准资料设定为不同中药,如“生地黄”与“熟地黄”;④去除对性味修饰词统计,如“微温”改为“温”。

1.5 研究方法

1.5.1 建立数据库 将符合纳入标准的医案中所用药物进行统计,利用Microsoft Office Excel 2016专业版建立数据库,单个医案中出现的药物计为1,未出现的药物计为0,不同剂型用药均纳入数据库,若同一次治疗使用不同剂型中包含同味药物,算此药出现1次,所有数据录入由双人复核。

1.5.2 分析方法 将数据库中药物采用IBM SPSS Statistics Version 23软件进行频数分析和聚类分析,按照《中药学》对药性、药味、药效、归经及药类等特征分类,统计各类特征中药使用的总频数,并计算各药特征频率,以获知所用药物各方面分布情况。在频数分析基础上,再用聚类分析和关联规则探索药对和药组的使用规律。聚类分析方法采用组间联接,测量区间选取平方欧式距离;采用IBM SPSS Modeler Version 14.1软件进行关联规则分析,使用Apriori模块分析法,设置最小支持度为 10%,最小置信度为60%,前项最大值设为5。

2 结果

《临证指南医案·卷三·淋浊》中符合纳入条件的淋浊医案共38个,排除1首无法确定药物组成的汤剂(肾气汤),各剂型处方共计44首中药105味,总用药频次295次,平均每首方不超过7味药。

2.1 频数分析

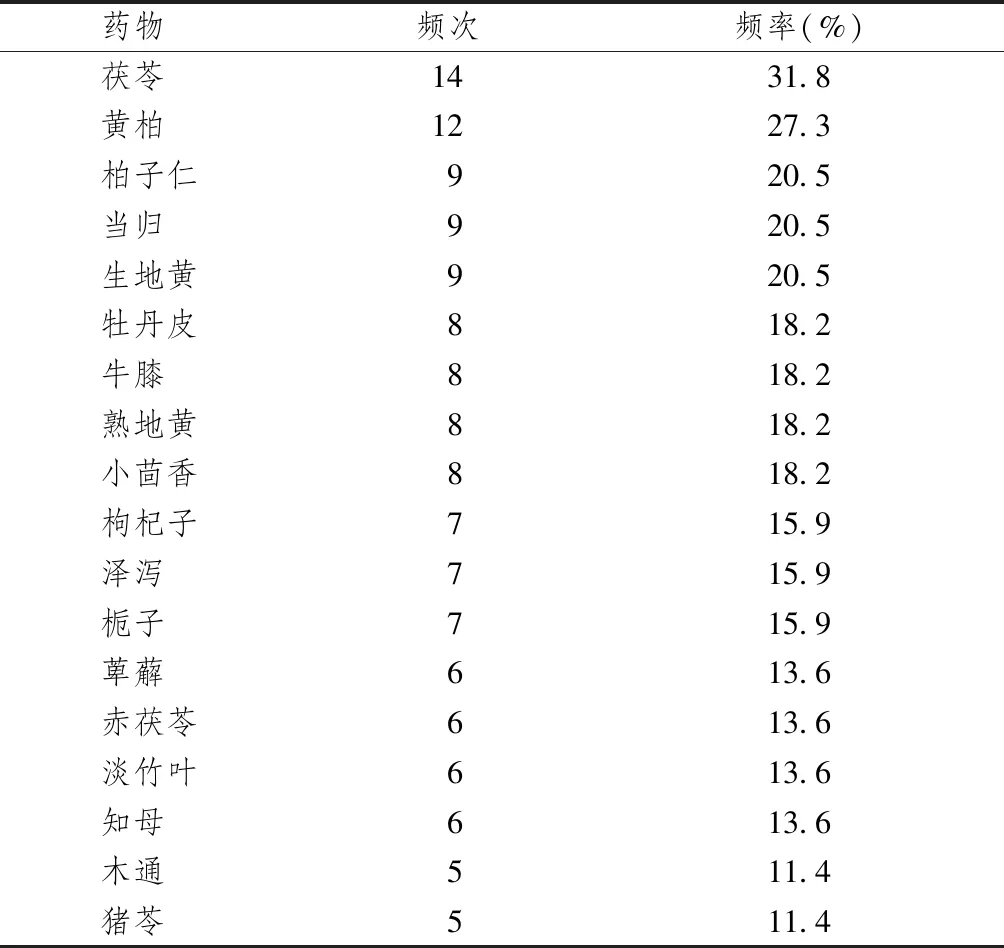

2.1.1 高频常用药物 表1显示,105味中药中,使用频次超过5次的药物共18味,单独使用频率均超过10%,占总药味的17.1%,占总使用频次的47.5%。

表1 《临证指南医案·卷三·淋浊》治疗淋浊高频常用药物表

注:表中“频次”为44首方剂中出现的频次,“频率”=频次/44×100%

2.1.2 药性 药性按寒热温凉平五类进行统计,每味药只有一类药性。105味中药药性总频次为295次,其中寒性药使用频次最多占38.6%(114次),温性药占28.8%(85次),平性药占28.5%(84次),热性药占2.4%(7次),凉性药共占2.0%(6次)。

2.1.3 药味 药味按酸苦甘辛咸涩分为6类,1味药可有多种药味,统计105味药物药味出现频次共453次。其中甘味药最多占39.51%(179次),苦味药次之占26.05%(118次),辛味药占16.56%(75次),淡味药占8.39%(38次),咸味药占4.42%(20次),酸味药占3.31%(15次),涩味药占1.77%(8次)。

2.1.4 药类 按照标准资料《中药学》中药物共分为21类,统计医案中105味中药为16类,消食、驱虫、涌吐、攻毒杀虫止痒以及拔毒化腐生肌药除外,使用频次共295次。统计结果显示,补虚药、清热药、利水渗湿药三类中药使用最多,依次分别占23.73%(70次)、21.36%(63次)、20.00%(59次),累计达到65.09%(192次)。

2.1.5 药物归经 所有药物归经总频次为801次。其中归于肾经最多占22.47%(180次),其次为肝经占15.61%(125次),随后为心经占15.11%(121次),再者为脾经占11.74%(94次),余归经占比均不足10%。

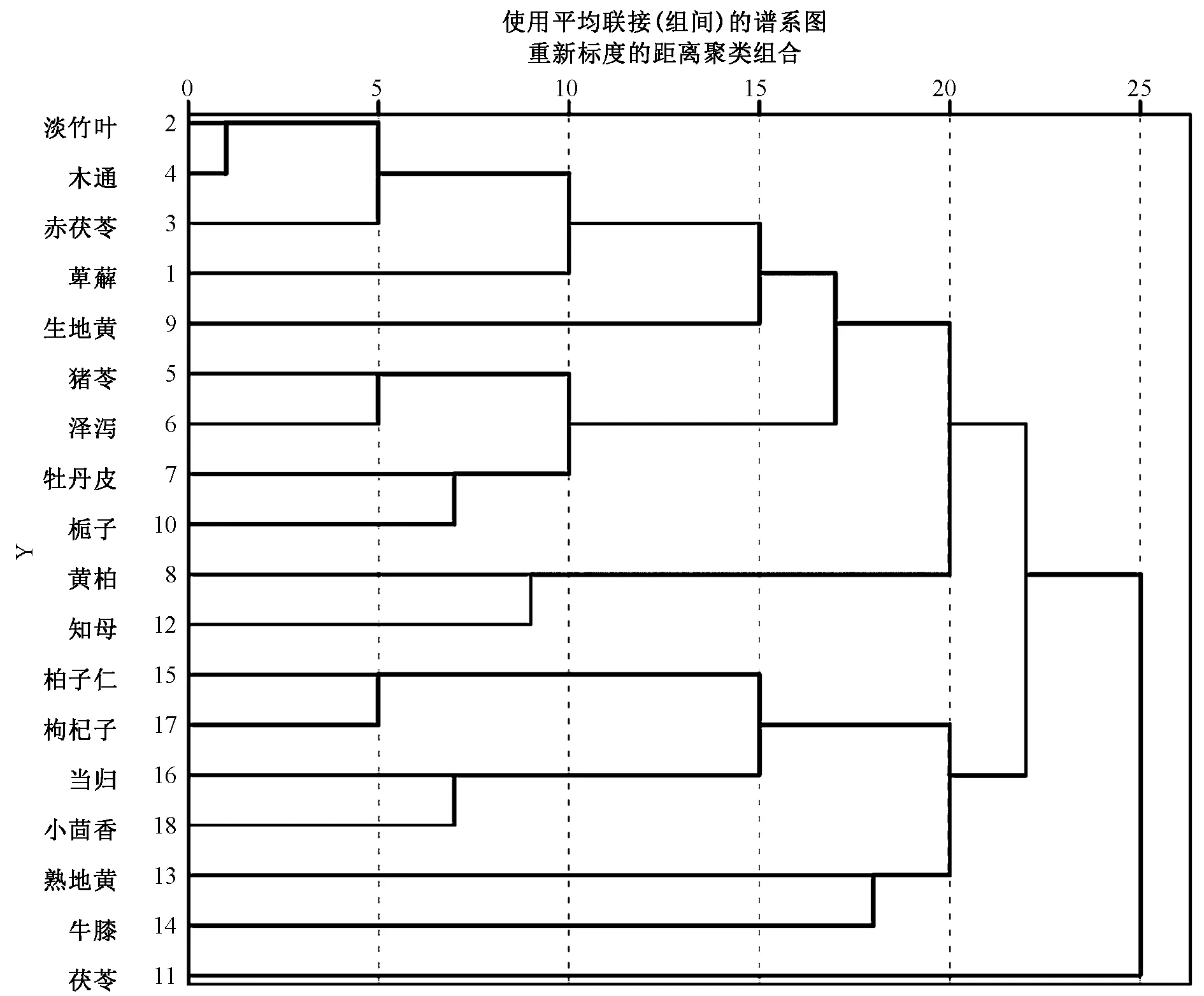

图1 高频药物聚类分析树状图

2.2 高频药物聚类分析

图1显示,选取18味高频药物进行聚类分析,得到4组多味药物聚合组,分别是C1为清热药(淡竹叶、生地黄、牡丹皮、栀子)+利水渗湿药(木通、赤茯苓、萆薢、猪苓、泽泻)组成;C2为清热药(黄柏、知母);C3 为补阴药(熟地黄、枸杞子)+补血药(当归)+养血安神片药(柏子仁)+温里药(小茴香)+活血化瘀药(牛膝);C4为利水渗湿药(茯苓)。其次,得到7组药对聚类组,分别是A1:淡竹叶、木通;A2:猪苓、泽泻;A3:牡丹皮、栀子;A4:黄柏、知母;A5:柏子仁、枸杞子;A6:当归、小茴香;A7:熟地黄、牛膝。

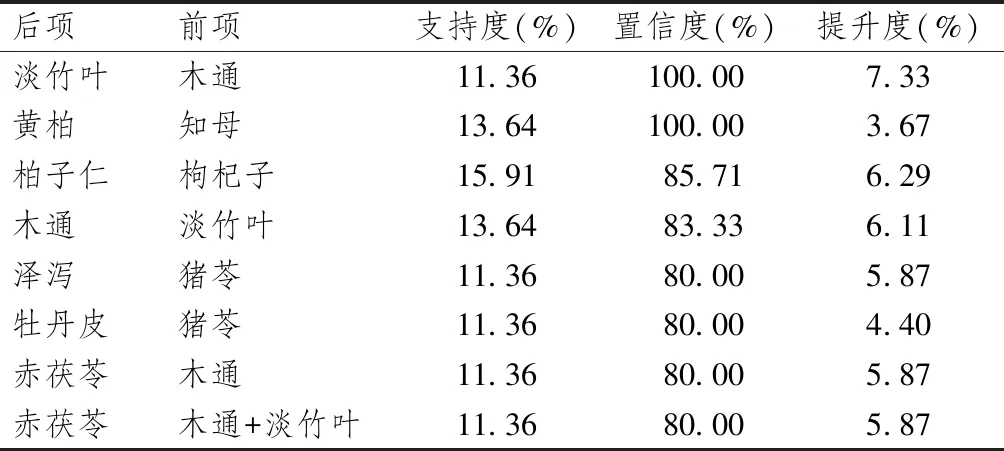

2.3 高频药物关联规则

表2显示,按照研究方法,对18味高频药物进行关联规则分析,共得到8组药对与药组关联规则,其提升度皆大于1,提示所有组合在统计学上均有意义[5]。从数据上得到7组药对关联组,淡竹叶、木通二者因前后项对调形成2组,在药对角度上重复无意义,故得到6组药对关联组和1组多味药关联组。

表2 高频药物关联规则分析结果

3 讨论

3.1 频数分析结果讨论

据统计,105味药入肾肝心脾四经最多。一般认为,淋浊之证归于膀胱、肾脾[1],叶天士亦强调淋浊之证与肝、心的关系,如“心火下遗于小肠,则为淋浊”[4],“心火下陷,阴失上承,故溺浊不禁”[4],以及叶氏门人邵新甫所提“环阴之脉络皆痹,气化机关已息”[4],可见心火下移、厥阴不利均可致淋浊。故叶天士云:“淋属肝胆,浊属心肾。[4]”

甘、苦、辛3味使用频率最多。甘味取其和缓补之功,说明其治淋浊证多虚或虚实夹杂,抑或取甘味安中,顾护胃气。苦味能燥湿、坚阴、泄火,广泛用于淋浊各证。淋浊之证,实则气机闭阻、上下不通,虚则脏气不化、腑气不行,辛味药能散、能行,宣通气机。咸淡之品所占比例低,提示叶天士并非见淋浊即通利。补虚药、清热药、利水渗湿药使用最多,可见其所治常见淋浊病理状态为虚或者虚实夹杂,常见病理因素为热和湿。寒凉药、温热药、平性药的分布并没有特别大的差异,具体需结合医案分析。

3.2 聚类分析结果

聚类分析得到4组多味药物聚合组,C1组清热利湿为治疗淋浊湿热证的常用组合;C2组二药为滋阴清热常用组合,叶天士医案中常用于阴虚内热等虚实夹杂证;C3组阴阳合用,滋阴血不碍阳气,乃是叶天士所云“通阳柔剂”的药组; C4组茯苓为其治疗淋浊最常用药物,利水健脾,淡渗不伤正。7组药对聚类组,A1组清热利尿,主要用于心火旺盛的淋浊之证;A2组为利水常用药;A3组清三焦热,常用于实热证;A4组滋阴清热;A5组滋补心肾之阴,用于阴虚或心肾不交证;A6组散寒行气、补血活血,常用于虚实夹杂证;A7组滋阴活血祛瘀,常用于败精瘀阻证。

3.3 关联规则结果

6对2味药关联组中4对与聚类分析A1、A2、A4、A5组药物组成一致,另外2组是猪苓-牡丹皮、木通-赤茯苓,组合功效分别为清热利水、利水通淋,多用于淋浊的湿热实证。3味药关联组淡竹叶-木通-赤茯苓,其组合功效利尿通淋,多用于淋浊实证以通利。

4 结语

结合数据分析结果来看,叶天士医案中实证多以湿热下注、心火旺盛、败精瘀阻为主,治湿热下注之证以分利湿热为法,多用辛苦寒凉之品,常用萆薢、淡竹叶、木通、生地黄、赤茯苓、猪苓、泽泻、牡丹皮、栀子等;治心火旺盛之证多用苦味药,以苦入心泄火,常以导赤散加减,配以赤茯苓、瞿麦、知母、黄柏、栀子等加强清热泄火、利尿通淋之功;治疗败精瘀阻之证以通阳滑利、活血通窍为法,常以虎杖散加减,多用牛膝、当归、小茴香等,配合琥珀、麝香、桃仁等通瘀下血利窍之品;虚证多以肝肾阴虚、阴阳两伤为主,治疗虚证以寒热平调、不伤阴阳立法,治肝肾阴虚之证多取六味地黄丸之意,益阴而不滋腻;治阴阳两伤之证多用小茴香、肉苁蓉、熟地黄、枸杞等;虚实夹杂之证,多阴阳不足兼血瘀、虚热、气滞,治以益脏通腑,多用生地黄、熟地黄、柏子仁、枸杞子、阿胶等滋阴,用小茴香、肉苁蓉、鹿角胶等温阳,另配以牛膝、当归、黄柏、知母、栝楼、郁金等活血、清热、行气之药。叶天士认为淋浊日久,病入八脉,其称此为奇脉病,治参孙思邈九法,升固八脉之气,多用鹿角、鹿茸、鹿角霜、菟丝子等血肉有情之品,补益督任二脉[6],益八脉精血,升固其阳,其对奇脉病的认识值得思考,对治于疗迁延不愈的淋浊患者临床上有借鉴价值。

叶天士对淋浊病因病机多有独特见解,认为淋属肝胆、浊属心肾,并提出奇脉病的概念以治疗淋浊,数据挖掘中得出的高频用药、药对及药物组合为其治疗淋浊的基础用药,具体应用时须结合临床经验以选择使用。