淫促者性侵幼女的刑法规制研究

——基于124份判决书的实证分析

威科先行法律信息库的124份一审刑事判决书表明,在卖淫嫖娼犯罪中淫促者性侵幼女的现状堪忧,当下刑法对此问题的规制存在过于偏重保护社会法益、违背幼女性行为能力的绝对推定、罪间体系不协调等不足,从刑事司法政策角度来看,亟须加大对淫促者的刑法规制。幼女的性权利以其具备性行为能力为前提,其只享有被动性的性权利,对主动性的性权利不具有认知能力和行为能力。应完善刑法规制淫促者侵犯幼女性权利的行为:在司法层面应以法条竞合犯将其作为强奸罪的共犯论处,在立法层面则应废除引诱幼女卖淫罪,并将其规定为强奸罪的情节加重犯。

近年来,幼女以被动或主动的方式参与卖淫嫖娼的案件被频繁曝出,如“福建省长汀县赖俊超引诱幼女卖淫案”“河北省容城县贾永青、李文权等引诱、容留、介绍卖淫案”“贵州省平坝县文玉龙强迫卖淫案”等,这些案件严重侵犯了幼女的性权利,造成了恶劣的社会影响,引起了全社会对于幼女性权利保护的担忧和反思。刑法已经将嫖宿幼女的行为纳入强奸罪进行规制,但在卖淫嫖娼过程中促成卖淫活动的相关人员却游离于强奸罪之外,割裂了刑法对卖淫嫖娼犯罪中侵犯幼女性权利的统一规制,需通过修改刑法或是扩张司法解释来规制卖淫嫖娼犯罪中淫促者性侵幼女。

一、淫促者性侵幼女的现象分析

在卖淫嫖娼过程中,除嫖宿者与卖淫人直接进行性交易外,更多的情况是在其他相关人员的组织、参与下大规模地发生,社会危害性十分严重,故单纯的卖淫嫖娼行为并不构成犯罪,而强迫、组织、协助组织、引诱、容留、介绍等卖淫的关联行为则予以入罪。新闻媒体报道时往往关注具有常发性的卖淫介绍人,如我国港澳台地区称其为“淫媒人”,意指潜伏在娱乐圈中,以金钱、工作为诱饵介绍明星或模特陪酒、出席饭局,甚至被包养的中间人①,但这种称呼显然不能将“介绍人”之外的卖淫活动关联行为人涵摄其中。也有学者用“协力方”予以指称,但卖淫活动的组织者和强迫者对卖淫活动的加工已然不是一种协力了。由于卖淫的关联行为旨在促成卖淫嫖娼过程的实现,既包括处于支配地位的强迫行为和组织行为,也包括处于协助地位的协助组织、引诱、容留、介绍等行为,本文将这些卖淫关联行为的行为人统一称为卖淫促使人,简称为“淫促者”。

现行刑法对幼女性权利的保护是一种差别保护,这有违刑法对幼女性权利认知能力的绝对推定,随着嫖宿幼女罪的取消,开始向统一保护迈进,但是否需要进一步推进,有赖于刑法规制淫促者的效果考察。本文以威科先行法律信息库中检索的案例为样本,检索时间为2008年1月1日至2018年8月15日,共检索出124份淫促者侵犯幼女性权利的一审刑事判决书。在长达十年半的时间跨度内,此类案件仅有124起,年均不足12件,明显与现实中发生的卖淫嫖娼事实不一致。究其原因,实践中卖淫嫖娼案件需当场抓获,侵犯幼女性权利的案件更加隐蔽,难以发现,加之此类案件依法判决后,由于案件被害人系未成年人且涉及个人隐私,刑事判决书往往并未上传,故此类犯罪的犯罪黑数相对更高。据此,本文仅以上述124起公开案件为研究样本,对此类现象进行实证分析。

(一)淫促者性侵幼女案件不断增多

在上述124起此类案件中,从2011年开始判决的案件数基本上呈直线上升趋势,其中2011年全年共判决案件6起,2012年全年共判决案件17起,增长高达183.33%;2014年全年共判决案件18起,增长63.64%;2016年全年共判决案件21起,2017年全年共判决案件24起,增长14.29%(详见图1)。②

图1 淫促者侵害幼女权利历年案件数

(二)淫促者性侵幼女的案件常发于经济欠发达地区

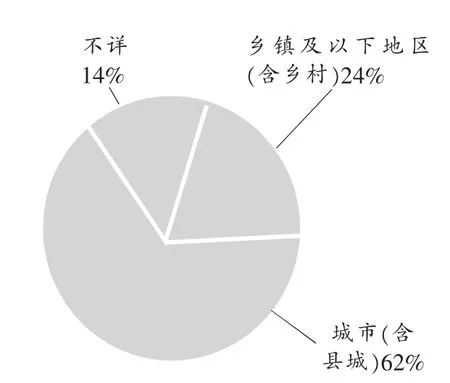

在上述124份判决书中,城市(含县城)地区侵害幼女性权利的发案率较高,共有77起,占比高达62%;案件发生在农村(乡镇及以下)地区有30起,占比达24%;另有17起案件未指明卖淫嫖娼中性侵害幼女事件是发生在农村或者城市,占比达14%(详见图2)。

值得注意的是,根据“2018中国城市商业魅力排行榜”对中国338个地级以上城市重新分级的基础数据,城市(含县城)地区的卖淫嫖娼案件中侵害幼女性权利的77起案件,其中发生在三线城市以上的案件共有28起,其余49起案件来自四线、五线以及其他小城市。由此可知,卖淫嫖娼中城市(含县城)侵害幼女性权利案件主要发生在经济欠发达地区。这说明经济因素是诱发幼女掉入卖淫嫖娼活动的主要因素,这与幼女的经济依附性和卖淫活动的贪利性相一致。

(三)淫促者性侵幼女的受害人特征

图2 淫促者侵害幼女权利的发生地情况

图3 卖淫嫖娼中被侵害幼女年龄分布情况

通过分析上述124份判决书,梳理受侵害幼女的各项特征发现:其一,从年龄结构观之,以13~14岁的幼女为主,年龄在13岁(含)到14岁之间的幼女占比高达67%,年龄在12岁以下的较少,占5%(详见图3)。③其二,从受教育程度看,大多数幼女已经辍学,在外出打工中与淫促者相识,仅有18起案件受害人为在校学生,其中17人是初中生,1人为小学六年级在校学生。④其三,幼女被动卖淫的占大多数,124个案例中30%是幼女主动参与性交易,其余70%的案例都是幼女因受到第三人的引诱、强迫、殴打甚至是强奸后迫使其卖淫的。其四,卖淫时间长,次数多,66%的判决书中涉及“幼女卖淫”的次数均用“多次卖淫”表述,其中“幼女卖淫”超过一年的占55%,最长的为四年。⑤其五,直接后果严重,70%的案例存在幼女被迫卖淫,直接导致幼女处女膜破裂,部分幼女感染妇科疾病,更严重者造成幼女怀孕做人流,身心遭受摧残。

总的来看,大多数幼女系被迫卖淫,幼女性权利被侵犯的次数多、时间长。由于性教育的严重缺失,使幼女难以认识到性权利被侵害的具体表现及严重后果。幼女的性权利被淫促者侵犯以后,对其身心均造成了严重危害,尤其是人生观、价值观发生很大改变,亟须予以及时有效的刑法保护。

(四)侵害幼女性权利的淫促者特征

第一,大多数淫促者与被害幼女熟悉。在上述124份判决书中淫促者为陌生人的仅占2%,89%的淫促者是与幼女熟悉的人(详见图4)。其中淫促者为朋友的约占案件总数的73%,淫促者为网友的约占案件总数的11%,淫促者为同学的约占案件总数的9%,淫促者为老乡的约占案件总数的5%,淫促者为男朋友的约占案件总数的2%(详见图5)。

图4 侵害幼女性权利的淫促者类型

图5 被侵害幼女熟悉的淫促者类型

幼女涉世未深,往往又对亲人圈子之外的世界充满好奇,渴望交友,但无法甄别朋友类型,很难作出正确的交友选择,在叛逆期往往来者不拒,通过各种途径扩大自己的朋友圈,一旦与淫促者发生接触,很容易掉入淫促者以熟人身份设置的卖淫陷阱。为长期控制幼女从事卖淫活动,这些所谓熟人的淫促者会淡化甚至正当化侵犯幼女性权利的危害性,或者对幼女进行各种威胁甚至暴力相向,使其觉得没必要或者不敢向亲友求救,造成此类案件长时间难以被发现或查处。

第二,淫促者性侵幼女的组织化程度较高,大部分为犯罪团伙。在上述124份判决书中,行为人以犯罪团伙作案的高达88%,部分犯罪团伙人数众多、分工明确,形成侵犯幼女性权利的完整产业链模式。一些行为人采取引诱、经济控制、暴力胁迫等手段控制幼女,将幼女引诱、胁迫至外地多个娱乐休闲场所从事卖淫活动;另一些行为人负责卖淫中幼女的饮食起居,培训、监督、管理幼女,防止其逃跑⑥;还有一些行为人则负责招揽接待嫖宿者,洽谈、管理、分配嫖资,登记卖淫记录,安排嫖宿者挑选幼女,确定卖淫场所。这些人互相配合,将幼女性权利作为物质性的交换对象,形成对幼女性权利进行无限制剥夺、侵占和买卖交易的“产业化”运作模式。⑦

卖淫活动的组织者大都认为卖淫是一种特殊的行业,最大程度地追求经济利益,将嫖宿者视为上帝般的“顾客”,必然会尽量满足嫖宿者的需求,向那些嗜好幼女且嫖资不菲的嫖宿者提供幼女进行卖淫嫖娼活动。成熟的卖淫嫖娼产业链将幼女裹挟其中,各司其职的团伙作案对幼女性权利的侵害更加严重。刑法现有规定只将嫖宿者嫖宿幼女的行为规定为强奸罪,而促成幼女卖淫的淫促者则以他罪论处,这种差异处理割裂了刑法威慑力的统一性,淫促者往往对此有恃无恐。

二、淫促者侵犯幼女性权利的刑法规制之检视

检视淫促者侵犯幼女性权利的现状及困境,必须首先回顾梳理我国刑法及司法解释的相关条文。

(一)淫促者侵犯幼女性权利的刑法规制历程

第一阶段为同等的统一规制。1979年刑法第139条第2款规定,奸淫不满十四周岁幼女的,以强奸论,从重处罚,但在强迫卖淫罪、引诱、容留卖淫罪中均没有将幼女纳入犯罪对象之中。依此,淫促者侵犯幼女性权利的行为应当视为奸淫不满十四周岁幼女的行为,以强奸罪论处,但对淫促者侵犯幼女性权利并无从重处罚或加重处罚的规定。此时的刑法有类推规定,在实践中也可以将淫促者侵犯幼女性权利的行为认定为强迫卖淫罪或引诱、容留卖淫罪。

第二阶段为严厉的差别规制。1991年《全国人民代表大会常务委员会关于严禁卖淫嫖娼的决定》(以下简称《决定》)规定,强迫(包括引诱)不满十四岁的幼女卖淫的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处一万元以下罚金或者没收财产;情节特别严重的,处死刑,并处没收财产。1992年12月11日最高人民法院、最高人民检察院《关于执行〈全国人大常委会关于严禁卖淫嫖娼的决定〉若干问题的解答》规定,引诱不满十四岁的幼女卖淫的,依照《决定》第2条第1款关于强迫不满十四岁的幼女卖淫的规定处罚,定强迫他人卖淫罪;但同时规定,容留、介绍不满十四岁的幼女卖淫的,只是容留、介绍他人卖淫罪“情节严重”的具体表现之一。这意味着立法者已经认识到淫促者对幼女性权利的危害远远大于强奸犯所造成的危害,因为淫促者侵犯幼女性权利不仅时间更长、次数更多,而且完全摧毁了幼女的人生观、价值观,使幼女从此走上甚至安于出卖肉体的卖淫行业。

1997年全面修订刑法时,强奸罪保留了前述规定,强迫卖淫罪则将“强迫不满十四周岁的幼女卖淫的”规定为加重犯,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;情节特别严重的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。但该次修订将强迫幼女卖淫和引诱幼女卖淫进行了区分,第359条第2款单独规定了引诱幼女卖淫罪,引诱不满十四周岁的幼女卖淫的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。此次修订虽然新增了组织卖淫罪、协助组织卖淫罪、介绍卖淫罪,但并未强调也并未排除幼女这一犯罪对象。同时,此次修订进一步区分了卖淫幼女和非卖淫幼女,刑法第360条第2款增设了嫖宿幼女罪,嫖宿不满十四周岁的幼女的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。2013年10月23日最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部印发《关于依法惩治性侵害未成年人犯罪的意见》虽然规定介绍、帮助他人奸淫幼女的,以强奸罪的共犯论处,但又重申了引诱幼女卖淫罪的内容,还强调强迫卖淫罪的犯罪对象包括幼女。总的来看,这一时期基本上将幼女区分为卖淫幼女和非卖淫幼女进行差别保护,且只推定非卖淫幼女没有性行为能力。

第三阶段则为走向统一的严厉规制。2015年8月29日《刑法修正案(九)》删除了嫖宿幼女罪,取消了强迫卖淫罪的死刑刑种,以数罪并罚取代原有的包容犯规定,去掉了强迫幼女卖淫这一加重情节规定,只是规定“组织、强迫未成年人卖淫的,依照前款的规定从重处罚”,该罪情节加重犯抽象化,内容更加灵活。由此,为加大性侵幼女的打击力度,嫖宿幼女的行为又被视为奸淫幼女的行为,直接以强奸罪论处,看似统一了对幼女性权利的刑法保护,但是,由于引诱幼女卖淫罪的继续保留,很难确定强迫卖淫罪、组织卖淫罪中的“未成年人”是否包括了幼女,也无法将幼女排除在介绍、容留卖淫罪的犯罪对象之外。

最高人民法院、最高人民检察院《关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的解释》又将“强迫不满十四周岁的幼女卖淫”和强迫三人以上未成年人卖淫一起规定为强迫卖淫罪的加重情节,但组织卖淫罪、协助组织卖淫罪、介绍、容留卖淫罪都只是强调犯罪对象为未成年人应予以从重或加重处罚,并未提及幼女是否属于其犯罪对象。因此,当下对淫促者侵犯幼女性权利的规制朝着统一保护幼女性权利的方向前行,但很不彻底,仍有隙漏。

(二)淫促者侵犯幼女性权利的刑法规制困境

第一,过于偏重社会法益的保护。刑法基于一定的价值立场,根据特定犯罪侵犯的客体属性和相关罪间关系,确定特定犯罪的具体条文位置。涉淫类犯罪又称为风化犯罪,1979年刑法根据卖淫是否违背了犯罪对象的意愿进行区分,违背意愿的强迫卖淫罪规定在第四章侵犯公民人身权利、民主权利罪之中,此时其主要客体当然是作为个人法益的性权利和身心健康,次要客体才是社会风尚这一社会法益;但不违背意愿的引诱、容留妇女卖淫罪则规定在第六章妨害社会管理秩序罪之中,其犯罪客体理应是社会风尚。1997年全面修订刑法时将所有涉淫类犯罪全部规定在第六章妨害社会管理秩序罪之中,这就意味着为了统一涉淫类犯罪的处罚,将社会风尚这一社会法益视为此类犯罪的主要客体。但是,将违背个人意愿的强迫卖淫活动,尤其是侵犯幼女性权利的强迫卖淫活动,都认为侵犯的主要客体是社会风尚,将公民个人的性权利置于次要的保护地位,并不妥当。

有学者认为,《刑法修正案(九)》将强迫卖淫罪的加重情节改为数罪并罚,本身就意味着强迫卖淫罪所保护的法益不再包含人身权利。[1](P44)这显然是没有正确理解原情节加重犯的具体情形,对行为加重犯固然如此,但对“强迫不满十四周岁的幼女卖淫”这样的对象加重犯,不可能对一个犯罪行为进行数罪并罚。与强奸罪的受害人相比,被强迫卖淫的人,尤其是卖淫中的幼女,遭受了更大的性侵害,这从淫促者性侵幼女相关犯罪的最低法定刑高于强奸罪的最低法定刑这一点可以得知,此时的性权利和社会风尚相较,更需要刑法的有效保护。现行刑法没有注重对幼女性权利的严格保护,传导到司法实践中,容易造成对幼女性权利保护的疏忽。[2](P81-82)因此刑法不应该把幼女涉淫类犯罪归类到保护社会法益的规定中,而应将其归类到保护个人法益的规定中。

第二,有违幼女性行为能力的绝对推定。刑法对幼女性权利的保护理应是全覆盖、零容忍的,不应区分卖淫幼女与非卖淫幼女。如前所述,由于幼女无法正确认知性行为的全部含义,没有性行为能力,所以只能享受被动性的性权利,无法行使主动性的性权利,幼女对主动性的性权利的同意或承诺都是无效的。正因为如此,无论幼女是否同意发生性行为,都绝对推定幼女不同意发生性行为,只要明知对方为幼女而与之发生性行为的都是强奸行为,且以性器官的接触为既遂的标志,这已经是刑法学界的通说,也是社会人的基本常识。

然而,《刑法修正案(九)》虽然废除了嫖宿幼女罪,将其纳入强奸罪进行处罚,力图实现统一幼女性权利的刑法保护之时,却依然保留了引诱幼女卖淫罪,这样就会造成以下强烈悖论:非卖淫幼女对性行为的同意是无效的,被嫖宿的幼女对性行为的同意也是无效的,但被强迫、被引诱、被介绍或者被容留卖淫的幼女对性行为的同意却是有效的。换言之,幼女在被强奸(包括被嫖宿者嫖宿)时推定其没有性行为能力,而在被强迫、组织、引诱、容留、介绍时却突然具有性行为的认知能力和意志能力,这显然是互相矛盾的。

第三,罪间体系不协调。卖淫是指以营利为目的,与不特定同性或异性发生性交以及从事其他含有生殖器官交接内容的淫乱活动的行为。[3](P158)因此,卖淫现象的本质就是性交易,这必然侵犯社会风尚,但卖淫活动的进行须以卖淫人具备性行为能力为前提,质言之,涉淫类犯罪应以强迫、组织、协助组织、引诱、介绍、容留卖淫的对象——卖淫主体具备性行为能力为前提。由于幼女没有性行为能力,也就根本不具备卖淫的主体条件。《刑法修正案(九)》虽然废除了嫖宿幼女罪,并将其直接评价在强奸罪中的“奸淫幼女”之中,但引诱幼女卖淫罪的存在导致其他涉淫类犯罪中依然有幼女的身影。淫促者侵犯幼女性权利的行为根本就不是卖淫活动,不应纳入卖淫活动进行评价,故应将幼女彻底排除在涉淫类犯罪之外。

淫促者的强迫、组织、协助组织、引诱、介绍、容留卖淫的行为都是为嫖宿者的嫖宿行为服务的,最终获取嫖宿者支付的性交易对价。根据共同犯罪的基本理论可知,嫖宿者嫖宿幼女的行为是侵犯幼女性权利的实行行为,而淫促者的行为则是促成这一实行行为的教唆行为或帮助行为。在侵犯幼女性权利的过程中,嫖宿者和淫促者的犯罪目的一致,侵犯的法益相同,行为之间互相配合,从犯罪共同说、部分犯罪共同说或行为共同说观之,均是典型的共同犯罪,《关于依法惩治性侵害未成年人犯罪的意见》也规定介绍、帮助他人奸淫幼女的,以强奸罪的共犯论处。但现有刑法规定强行割裂了这一共同犯罪过程,作为实行行为的嫖宿行为以强奸罪论处,而淫促者的行为则以涉淫类犯罪论处。强奸罪的法定刑幅度为三年有期徒刑到死刑,而涉淫类犯罪的法定刑幅度为管制到无期徒刑,轻重差别明显。因此,将侵犯幼女性权利的犯罪纳入涉淫类犯罪进行保护,必然会造成强奸罪与涉淫类犯罪之间的不协调,即幼女的区别保护会造成司法实践的不统一。[4](P137-139)

三、基于幼女性权利内涵的刑法保护路径

就卖淫嫖娼中淫促者侵害幼女权利而言,现有刑法规制的困境源于对幼女性权利的概念内涵界定不清,导致其规制立场会因为幼女所处环境不同而发生摇摆。因此,要有效规制淫促者性侵幼女的行为,需基于幼女性权利的特有内涵完善刑法有效保护的路径。

(一)幼女性权利的特有内涵

明晰幼女性权利的特有内涵,首先需明确何为“性权利”。对性权利的详尽界定始于《性权宣言》,其共列举包括性自由权、性自主权、性完整权、性的身体安全权、性私权、性平等权、性快乐权、性情感表达权、性伴侣自由选择权、生育责任自由选择权、性资讯权、全面性教育权、性保健权等共十一项性权利。[5](P97-98)有学者认为,性权利的本质是“与人的性行为相关的,并围绕其发生的,关涉到人的自由、平等、追求幸福、免于侵害等内容的各种存在于性领域的权利的总称”,当性权利受到侵犯时应当有所救济。[6](P10-11)救济方式主要有公力救济和私力救济,公力救济包括控告、起诉等,私力救济包括可以造成必要后果的暴力反抗。[7](P170)综上,性权利不仅包括《性权宣言》所列举的十一项性权利,还应当包括性救济权,这十二项性权利共同构筑了一个较为完整的性权体系。

与其他法律权利一样,性权利的能力也应有性权利能力和性行为能力的区分,支配性权利的人“必须是具备性行为能力的人”[8](P12)。性权利能力始于出生、终于死亡,是指公民依法享有性权利的资格,公民从出生开始就平等地享有性权利,幼女在性权利能力方面与成人不应当存在差别,这是每个公民实施性行为的前提。性行为能力是指公民通过自身的行为(包括但不限于性行为)依法享有性权利的能力,这是性法律关系产生、变更或消灭的主体要件,具有性行为能力的人,可以依法行使自己的各项性权利。但是,在上述十二项性权利中,公民主动行使的性权利只有达到一定年龄且正确理解该项权利的内容后,才能真正地行使这些性权利,否则反而会对自己的性权利和身心健康造成严重损害。具言之,只有对公民进行保障的被动性的性平等权、性资讯权、全面性教育权、性保健权和性救济权的行使才不需要以公民对其正确理解为前提,其他七项主动性的性权利的行使都需要以正确认识为前提。根据我国刑法第236条第2款和第237条第3款的规定,我国未满十四岁周岁的公民对上述七项主动性的性权利是无法正确理解的,并没有相应的行为能力,即使幼女同意行使这些权利在法律上也是无效的,一律绝对推定为违背幼女的意愿。

因此,与成人性权利相比,未满十四周岁的幼女性权利内涵旨在性权利的有效保护,而非主动性的性权利行使。质言之,幼女作为独立个体有能力享有被动的性自由权:性平等权、性资讯权、全面性教育权、性保健权和性救济权,而其他主动性的性权利因其无法正确理解而无实际行使的行为能力,故幼女对主动的性权利作出的任何同意或承诺并无法律效力。

(二)淫促者侵犯幼女性权利的刑法规制路径

随着卖淫嫖娼活动的规模化和组织化,幼女性权利极易遭受嫖宿者和淫促者的共同侵犯,危害程度更加严重,这些被害幼女还会被贴上“卖淫幼女”这一自愿卖淫的道德标签。但现有刑法将嫖宿者和淫促者分开进行规制,对前者以强奸罪的从重情节论处,对后者仅以相关涉淫类犯罪进行处理,明显有轻纵淫促者之嫌,应完善刑法规制淫促者性侵幼女的具体路径。

1.淫促者侵犯幼女性权利的司法规制路径。罪刑法定原则是刑法最基本的法定原则,依据现有刑法规定,似乎只能对淫促者以涉淫类犯罪论处。但根据法条竞合犯的基本原理,当行为人的行为触犯两个罪名犯罪构成的“重合”部分时,便形成了法条竞合犯,就其具体犯罪形态组合而言,包括基本犯与基本犯的法条竞合,也包括基本犯与修正犯(含停止形态和共犯形态)的法条竞合。[9](P88-89)就强奸罪和涉淫类犯罪而言,两者之间虽不存在包含关系,但在淫促者促使幼女卖淫过程中,由于幼女不具有性权利的行为能力,绝对推定违背其意愿发生性行为,此时会同时符合强奸罪的犯罪构成和涉淫类犯罪的犯罪构成,实属交叉型的法条竞合犯。虽然强奸罪的起刑点为三年有期徒刑,强迫卖淫罪、组织卖淫罪和引诱幼女卖淫罪的起刑点都是五年有期徒刑,在起刑点上后者重于前者,似乎从一重处会导致最终依然以涉淫类犯罪论处。但相较于其他在卖淫活动之外侵害幼女性权利的行为人而言,淫促者对幼女性权利的侵犯更为严重,完全可以将其视为“奸淫幼女情节恶劣”,从而以强奸罪的加重情节论处,即应当在十年有期徒刑至死刑之间对其进行处罚,从而以强奸罪统一处罚。

具言之,在淫促者侵犯幼女性权利的过程中,如果嫖宿者明知或应当知道对方是幼女而嫖宿,对淫促者以强奸罪的共犯论处,并无不妥。在笔者检索的卖淫嫖娼中淫促者性侵幼女的案例中,虽然绝大多数直接以组织卖淫罪、强迫卖淫罪、协助组织卖淫罪和引诱、容留、介绍卖淫罪论处,但在田际辉等人犯强奸罪一案中,组织、强迫、引诱、介绍幼女卖淫的淫促者被判处强奸罪,直接以强奸罪的共犯论处。⑧如果嫖宿者确实不明知对方为幼女而嫖宿,由于嫖宿者缺乏强奸罪的犯罪故意,并不构成强奸罪,在没有实行犯的情况下,对淫促者侵犯幼女性权利的行为以强奸罪处罚似乎有违共犯从属性的基本理论。其实在这种情况下,刑法保护的法益已经遭受了实际的侵害,只是直接侵害的行为人缺乏相应的主观罪过罢了,但相应的淫促者对此却具有相应的主观罪过,此时直接侵犯的嫖宿者实际上被淫促者利用了,实为刑法中“利用无故意人之行为”的间接正犯。[10](P325)德国刑法学者也认为,“当一个幕后人把实施人置于一种排除故意的行为构成错误之中,使其在无罪责或者最多是无认识过失的情况下行为时,这个幕后人的间接行为人身份是没有争论的”[11](P25)。只是一般的间接正犯是直接利用侵犯法益的行为人,而在淫促者侵犯幼女性权利过程中,淫促者既利用了嫖宿者对幼女的不知情,也利用了幼女对性行为的懵懂无知,为了收取嫖资,促成了嫖宿者对幼女性权利的客观侵害。这种间接正犯更容易促成法益侵害的发生,理应对其以间接正犯论处,故对其以强奸罪论处不存在刑法理论上的空白或漏洞。

2.淫促者侵犯幼女性权利的立法保护路径。《刑法修正案(九)》废除了嫖宿幼女罪,将卖淫嫖娼中嫖宿者侵犯幼女性权利的行为并入强奸罪或者猥亵儿童罪之中,与幼女发生性关系的直接认定为奸淫幼女,以强奸罪从重处罚;如果没有发生性关系,只是身体的接触等引起性兴奋或性刺激的性侵行为,则以猥亵儿童罪论处。[12](P871-875)但有学者认为,这种一刀切的方式并不能涵盖对幼女甚至儿童的性侵行为,未体现出对儿童权益的特殊保护,主张我国刑法应当设立“性侵儿童罪”此类的专门规制,“将奸淫幼女、猥亵儿童、嫖宿行为均纳入,同时扩大保护力度,将保护的对象范围扩大到不满14岁的儿童(当然包括男童)”[13]。笔者认为,若单设“性侵儿童罪”则直接导致《刑法》第359条第2款(引诱幼女卖淫)、第236条第2款(奸淫幼女)、第237条(猥亵儿童)的失效,其他与儿童性权利保护相关的条款也必须相应作出变化,这样大规模结构性调整会打乱原有刑法的逻辑一致性。而且,在强奸罪中有“奸淫不满十四周岁的幼女的,以强奸论,从重处罚”的情况下,原有立法不存在对幼女性权利保护不周延之处,无需单独设立“性侵儿童罪”来保护幼女的性权利。如前所述,由于幼女性权利在卖淫嫖娼过程中遭受了更大程度的侵犯,理应从立法层面完善其刑法规制路径。

其一,为确立幼女性权利的统一保护立场,应当废除引诱幼女卖淫罪。刑法第359条第1款已经规定了引诱、容留、介绍卖淫罪,第2款却单独规定了引诱幼女卖淫罪,而对于针对幼女的容留、介绍、帮助、强迫等性质更为恶劣的行为却并未单独定罪。在刑法已经将嫖宿幼女行为纳入强奸罪的背景下,由于引诱幼女卖淫罪的存在,导致其他所有涉淫类犯罪的犯罪对象都包括幼女,造成了前述刑法规制淫促者性侵幼女的种种困境。因此,保护幼女性权利的首要立法路径应是废除引诱幼女卖淫罪,从而使前述的司法保护路径名正言顺地在立法中得以实现。

其二,根据罪责刑相适应原则,将卖淫嫖娼过程中侵犯幼女性权利的行为作为强奸罪的加重情节予以规定。根据前述实证分析可知,幼女性权利在卖淫嫖娼过程中会遭受更大程度的侵害,身体健康权和人格尊严也会在性交易中遭受重创,“所有具体地危及人作为自治性的主体而行动的能力的情形,都是违背人的尊严的”[14](P140)。刑法理应突出对卖淫嫖娼中幼女性权利的特别保护,震慑将幼女拖入卖淫活动的嫖宿者和淫促者。因此,可在刑法中规定强奸罪加重情节的第236条第3款中增加一项:“在卖淫嫖娼过程中,嫖宿、组织、强迫、协助组织、引诱、容留、介绍幼女的。”根据这一新增条款,对淫促者和嫖宿者在卖淫嫖娼过程中侵犯幼女性权利的行为,可直接以强奸罪的加重犯论处,在十年有期徒刑以上量刑。依此,可以在刑事立法的层面全部将幼女隔离在卖淫嫖娼活动之外,最大程度地发挥刑法预防淫促者侵犯幼女性权利犯罪的应有机能。

注释:

①参见:港媒曝娱乐圈潜规则 黎姿卷入“淫媒门”,http://yule.sohu.com/20081010/n259947078.sht ml; 40名台湾女星卷入“淫媒”案,https://news.qq.com/a/20100415/002153.htm。

②本文统计的卖淫嫖娼中侵害幼女性权利的案件共有124起,其中包含了2018年1月1日至8月15日已判决的4起案件,图1着重展现历年案件数的变化,故并未纳入2018年的不完整数据。

③有8份判决书中事实部分阐明被害幼女为多人,故记录的幼女年龄人数总共为132人,大于搜集的判决书的数量。

④详见《龚乐拐骗儿童罪、强奸罪案一审判决书》,案号为(2012)赫刑初字第757号。

⑤详见《黄兆汉、白小龙等协助组织卖淫罪一审判决书》,案号为(2018)浙0327刑初306号。

⑥详见《黄亮引诱、容留、介绍卖淫罪一审判决书》,案号为(2016)粤0306刑初875号。

⑦详见《被告人胡树生介绍卖淫案一审判决书》,案号为(2014)会刑初字第56号。

⑧详见《被告人田际辉等人犯强奸罪一审判决书》,案号为(2015)张定刑初字第163号。