民国时期云南锡产业链结构及其演进研究

通过史料探索云南锡产业链的四维结构及其演化路径,就其低端锁定原因进行审视,旨在为现代产业链研究提供历史视角和镜鉴,同时为资源型地区产业升级和治理提供决策参考。研究表明,后发国家产业链的早期培育是在“自发动力+外部诱致+政府推动”这种复合动力模式的基础上,经过传统网络扩张、新技术植入和新链核形成三个阶段渐次构建的,但由于制度约束、金融环境不靖、知识溢出受限以及海外市场势力屏蔽等原因,导致云南大锡产业长期被锁定于低端。

近年来,国家不断加大对有色金属行业供给侧结构性改革的力度,通过关停并转等方式,淘汰落后产能,提高供给体系质量,并通过前后向一体化、侧向一体化等举措推进产业链整合,以提高行业竞争力和定价权。事实上,有色金属行业的产业升级问题并非当代所独有,近代云南锡产业也曾长期面临着类似的问题,但由于制度约束、金融环境不靖、知识溢出受限以及海外市场势力屏蔽等原因,云南锡产业长期被锁定于低端。

云南个旧锡的开发最早可追溯至汉朝。随着清末蒙自开关和滇越铁路的开通,民国时期云南锡产业开始突破传统手工业技术和生产方式,向现代冶金业演进,并逐步形成了相对完整的产业链,“每年输出量,至少均在五千九百公吨以上……居世界产锡区之第五位,并占中国矿产之首席地位”[1](P309),是当时对外贸易中少数具有国际竞争力的商品之一。

云南锡产业得到彼时以来国内经济界和学界高度关注。袁丕济等学者对个旧锡业开展了较深入的研究,留下了涵盖地质、交通、矿工、生产技术、交通运输、贸易等方面的宝贵资料,并就滇锡的产业升级提出了较为全面、客观的建议,如技术引进、产品升级、交通发展、营销网络建设、金融支持等。中华人民共和国成立以来,学界对滇锡开展了多视角的研究,但基本上未突破民国学者的研究范畴。

概言之,民国以来关于滇锡产业的研究初步体现了产业链的思想,但对后发外生型国家产业链早期的形成路径、驱动因素、链核企业与其他企业之间的治理、产业链治理中的政府角色和作用等问题仍缺乏系统总结和理论提升。基于此,本文通过探索和审视民国滇锡产业链的演化历程,旨在为现代产业链研究提供历史视角和镜鉴,同时为资源型地区产业升级和治理提供决策参考。

一、民国时期云南锡生产概况

民国时期,滇锡产业主要涵盖采矿、洗矿、冶炼、销售等环节。

与铜矿不同,滇锡的开采向来不禁商民,“蒙个绅炉采炼者多……及江西、湖南、四川各客籍自行筹借资本开办,或砂丁数人与出银钱油米之供头拼颗采办亦时有”[2](P2-3)。彼时,个旧锡号众多,据《个旧市志》记载,1946年个旧县城较大的私人锡号有恒裕、顺成号、成勋号、中华昌、群福号、明利丰、良宝泰、恒兴利、东升恒、宝兴矿、九合祥等49家。除此以外,还有个旧锡务公司、云南炼锡公司以及云南矿业公司、云南锡矿工程处等官商合办公司。

就矿区分布而言,以个旧城为中心,可以分为上八厂、中八厂、下八厂、外八厂以及新八厂。其中,黄茅山、松子坪、长冲、野猪塘、堂子凹、矿王山、晒鱼坝、白泥塘等处称为上八厂,均在县城东南;蜂子硐、头抬坡、二台坡、三台坡、上竹林、中竹林、下竹林、蛤蟆井等处称为下八厂,均在县城南;耗子厂、梅家冲、银洞、湾子、花札口、天生塘、小城门硐、坪子等处称为中八厂,均在县城东南;上濛子、下濛子、白石岩冲、黑明槽、黄泥洞、老铅坡、良山、上镇口等处称为外八厂,在县城东南;大冲、石了口、老寨坪、前山、后山、老熊洞冲、美女山、滥泥湾等处称为新八厂,均在县城南。①此外,还有53处新开设之厂区。关于矿区之面积,云南省建设厅驻个旧办事处1937—1938年共测得个旧—蒙自矿区图幅亩积2263800公亩②。此外,马拉格等矿区并未注册,因此,矿区总面积应超过此数。

过去,个旧开采矿产又叫“办尖子”。一个矿区往往有一个或数个“尖子”。至于民国时期个旧锡矿区具体有多少“尖子”,由于统计时间和口径的不同,不同史料中的统计数据不一。清宣统三年(1909),据临安府个旧厅的调查,个旧矿区仅私立的厂尖“大小不下一千二百余家”[2](P3)。据苏汝江《云南个旧锡业调查》记载,1933年和1934年个旧共有厂尖2341户和4180户③。据此,可以管窥民国时期云南锡矿开采的盛况。此外,据《个旧市志》记载,1950年,个旧尚有锡矿厂尖2808个[3](P309)。

在矿区,商民开采锡矿主要有土法和新法两种。土法主要包括硐尖,即“打硐开采石中矿脉”;草尖,“即就地面开采次生矿床或者浮漏地面之原生矿床”[4](P23);冲塃尖,即“就矿山低洼之处,口一贮水池,俟雨水一至,将矿山表面为风雨所剥蚀之矿砂,冲聚于蓄水池中,于是及工人取而淘洗之,即得矿砂”[5](P79)。个旧采锡,新法较晚。“民国十年以后,(云南锡务公司)始在马拉革山中打直井一口,架设电绞车,开口平巷”[6](P18),并架设空中索道将所采之塃运往洗塃厂,该矿可视为个旧新法采矿之始。

关于洗选矿之方法,土法“可分为冲塃、洗塃、抖塃三种”[5](P80),其“利用矿物比重之不同,加水,将锡石与废石、泥浆及其他伴生矿物,在洗槽上逐渐分开”[4](P32)。新法与旧法原理相同,“矿砂经过各种大小之格子筛,再经威夫烈洗床、迪斯特洗床等洗选,最终可得百分之二十五之富集物(净砂),然后再经土法洗选,始付冶炼”[4](P24)。

与采矿、洗矿相似,个旧炼锡也是“土洋并处”。土法皆以大炉炼锡,其炉为砖、耐火砖所砌,设有风箱、出锡孔、砂池,“大炉一般24小时熔炼一炉,可炼硔砂约1500公斤,产粗锡750~800公斤,实收率70%”[3](P361),唯成色不一。个旧锡炉众多,1936年个旧共有炉号53户[3](P307-308),“最大者为云南炼锡公司、个旧锡务公司、宝丰、隆云、泰昌、宝庆、良美及裕丰享等”[4](P51),而云南炼锡公司以及此后云南锡业公司则建有反射炉以炼制符合国际标准的高纯度锡。

正常年份,民国时期云南每年所产锡不低6000吨(见表1),“除当地为制造花瓶烛台碟盘等器皿消费小量外,余均悉数运出云南”,经碧色寨—海防—香港或伦敦一线,“外销英、美、德、法诸国……或至上海分销我国各地,供制纸箔、锡器之需”。[4](P52)在定价方面,个旧锡参照伦敦五金交易所的挂牌价,并减去中间商的加工费、利润和运输费即可得个旧市面之锡价。

表1 1911—1948年间云南个旧锡产量(单位:吨)

总体而言,民国时期个旧锡业呈现出以下特征:一是产业分工趋向于专业化,即开采、炼制和销售环节开始分离;二是我国锡业矿区集中度较高,但生产较为分散;三是云南锡业是典型的劳动密集型产业,机械化程度较低,技术水平不高,与国际差距较大;四是云南锡的对外依存度较高,其生产极易受到外商需求和世界经济形势的影响,加之小生产者对经济信息反应迟钝的叠加效应,放大了年度的生产波动。

即便如此,民国时期云南锡业并没有完全沦为发达国家的原料产地和初级产品生产基地,反而在传统生产方式和社会网络的基础上,通过现代生产方式和“事业集合”的引入,羽化出了具有现代意义的产业链。

二、民国时期云南锡产业链的四维解构

“所谓产业链,是指在一种最终产品的生产加工过程中,从最初的矿产资源或原料一直到最终产品到达消费者手中所包含的各个环节构成的整个的纵向链条”[7](P25-30),是“按照一定的生产关系和空间分布特征,联结成的具有价值增值功能的网链式企业战略联盟”[8](P56-60)。产业链具有跨产业、跨时空和多主体的特征,包含着“点和点”“点和线”“线和线”“链和链”的四重关系,并进而衍生出了供应链、企业链、空间链和价值链四维架构[9](P36-43)。据此,本文对民国时期云南锡业产业链进行四维解构。

(一)空间链分析

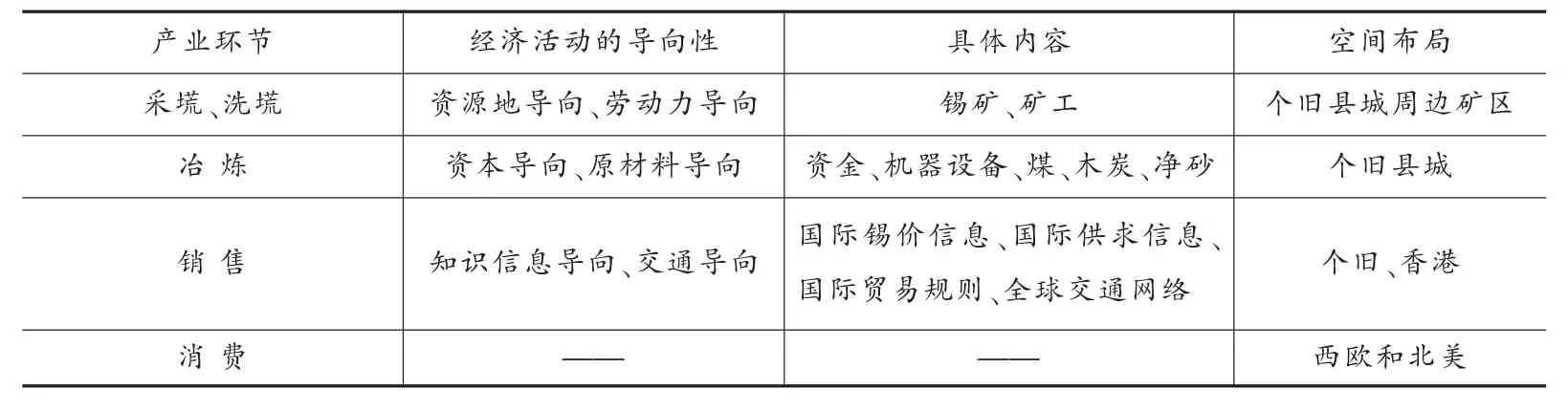

一条完整的产业链,“其各环节的资源、劳动力、技术、资本、信息和知识的密集程度存在一定的差异性,因而各环节基于其优先偏好驱动,往往分布在不同的地区和地点”[10](P106-107),因此,各环节具有一定的空间指向性,并根据其优先偏好选择相应的空间布局。民国时期,云南锡业不同环节的空间导向性比较明显,具体如表2所示。

表2 民国时期云南锡产业链的空间导向性

“对于资源型产业而言,其生产和加工对象是自然资源,资源物耗成本在产品成本结构中占据主体地位,而且这些资源往往体积笨重不利于运输,为了降低生产成本和运输成本,相关企业在选址过程中会尽量考虑靠近自然资源富集的地区”[11](P32)。个旧“锡山北起白沙冲,冲门口,南迄于田心,斗母阁而入红河之峡谷,东接蒙自盆地,而限于个旧迄卡房一带之盲谷”[12](P115)。民国时期,个旧锡矿厂尖多分布于此区域,具体而言在城南15~35里之间,平均距离22.2里。其中,马拉格作为云南锡业公司的重要厂矿,产量颇大,距离个旧县城不过15里左右;而卡房矿区和竹林山矿区则稍远,分别位于城南30里和35里处。

个旧县城一直是云南锡业加工中心、锡砂/锡交易中心和起运点,具体表现如下:(1)如上所述,个旧县城接近矿区,冶炼设备俱全,上下河沟沿线分布着大量的炉号,以便于生产取水;在设备方面,除了土法炼制的炉子以外,云南锡业公司还拥有现代反射炉;(2)个旧县城是云南锡的交易中心,“个旧纯锡之交易均在车站附近之聚会所,又名行情楼或锡库举行……约自民国二十三年以来锡库仅作存锡之用,不复作交易所矣。纯锡之交易皆由私人接洽……消费税局在锡库设有标准磅秤,锡交易后由该局派员主持过称,然后按重量作价,再从价征税”[4](P65);(3)个旧是锡的起运点,其不仅处于“个旧—碧色寨—石屏”铁路的起点,同时更重要的是城内设有富滇新银行,其推出的“跟单押汇”业务,极大地促进了云南锡的外运。

在云南锡业的空间分布中,香港是其再加工中心和转运中心,“一方面因为输出国外之锡需在香港与马来锡掺冶,一方面因为香港系由滇至沪航运必经之地”[1](P313),香港锡商由此获得了大量的空间租金。后虽云南炼锡公司和云南锡业公司的标准锡和精锡可以直销欧美,但是由于其产量较低,故无法撼动香港再加工中心的地位。

在销售方面,英国、美国是云南锡的主要输出地。第二次世界大战爆发前,英国是滇锡的最大买家;第二次世界大战开始后,则主要依赖于美国市场。

在交通方面,云南锡业主要通过如下方式联结:(1)在矿山和个旧城之间主要靠5条古道连接,即老厂古道(15公里)、龙树脚古道(长30公里)、瓦房冲古道(20公里)、马拉格古道(8公里)、牛屎坡古道(42.5公里)。此外,锡业公司马拉格锡矿所采原矿“全由架空索道,自马拉格井老银山运送至个旧选矿厂洗选,索道长二万二千八百尺,以地形关系分为两段运输。第一段有马拉格之老银山,长约一万九千余尺,以运输能力较大,每日仅开车十六小时;第二段由老阴山至个旧选矿厂,索长三千七百五十尺”[13](P516)。(2)在个旧和香港之间的交通链主要有三段构成,即个旧—碧色寨—海防—香港。“运输纯锡皆以个旧为起点,先由个碧铁路将锡运至蒙自之碧色寨,约需六七个小时……碧色寨亦有法属滇越铁路之车站,故锡即在此转由滇越铁路经河口运至安南(今越南)之海防,大约需一日至二日之谱。自海防至香港,改由船运,英法轮船公司均可,需时在四日左右”[1](P313)。(3)从海防、香港至伦敦的运输则完全依赖于海运,此处不再赘述。

(二)企业链分析

企业链是产业链的载体和具体实现形式,是指同一个产业链中不同环节所有企业的“线”型链接,处理的是产业链中如何“连点成线”的关键问题,它可以分为企业和企业、企业和消费者、企业和政府三者之间的链接。[9](P36-43)简言之,企业链是企业之间包括相同环节企业之间和不同环节、不同类型企业之间的链接。

民国时期,“个旧市商,可分为三种:曰炉户,炼锡采矿者属之;曰炭户,运木炭以供炉户之用者属之;曰客户,专以贩锡为业者也”[14](P18)。“炉之小者,不设香港分号,则就地售卖。在个收锡者,由广东、云南锡商,均设分号于香港”[1](P318)。作为个旧锡的转运中心和再加工中心,香港还有大量中间商,“此中居间者最多:(1)驻港滇商,直接广人经纪,议定价目,此其居间者一;(2)广人经纪,再直接锡店,此其居间者二;(3)锡店买锡,加以制炼,直接洋行经纪,此其居间者三;(4)洋行经纪,再直接香港坐地洋行,此其居间者四;(5)香港坐地洋行,再直接纽约伦敦洋行,此其居间者五”。[5](P86)

据此,可将个旧锡产业链企业分为四类:厂商、炉户、炭户、中间商。此外,还有为个旧炉户和中间商提供资金支持的金融结构,如富滇新银行,以及为个旧锡务公司和云南炼锡公司等提供现代采矿设备的洋行。

云南锡业企业间的链接主要有超经济网络、经济网络和复合网络三种方式:(1)超经济网络链接,主要是基于《个旧办矿条规》所开展的合作。“前清光绪十六年所订之办矿条规……为炉户所公订……按此专为规定供头与上前人砂丁之关系而设……岂设厅以来,官权渐盛……厂规遂成具文;故不复定供头与供头之关系,而专以节制砂丁上前人为事欤?”[14](P48)可见,在锡业内部,一开始就形成了以行会为基础的网络链接。同时,随着锡出口在云南对外贸易中的作用日益重要,政府的税收和产业政策对个旧锡业的影响越来越大,在一定程度上推动了特殊政治经济环境下以云南锡业现代产业链的形成和升级。(2)经济网络链接,这种合作主要存在于炭户与炉户、厂商与炉户、炉户与中间商、中间商与最终消费者之间。1933年,随着云南炼锡公司成功炼制出精锡,某些炉户开始委托炼锡公司对粗锡进行冶炼,于是炼锡公司在与炭户、厂商之间建立关系的同时,也建立了与炼户之间的经济联系。(3)金融机构(尤其是富滇新银行)与锡的生产、运销企业之间的关系更为复杂,是一种复合网络。一方面,存在着较为密切的经济联系,富滇新银行为炉户、中间商提供融资和跟单押汇服务,中间商所换外汇也需要存入富滇新银行;另一方面,1940年出台“大锡统制”政策之后,富滇新银行还承担着锡“统购统销”政策执行的角色。

综上,锡业企业间的链接渗透着政治因素,在市场势力较弱的民国,政府或行会的存在某种程度上对冲了市场发育滞后的负面影响,降低了交易成本和运行成本,具有一定的合理性。但是,政府利益的持续扩张也对企业的经营产生负面影响,特别是1939年滇锡统制后,由于资源委员会对锡的收购价格过低,很多炉户和商号出现了较严重的经济困难。

(三)供应链分析

“由于整个资源型产业集群是基于自然资源的勘探、开发和利用而发展起来的,在集群内部的各个企业之间仅存在以自然资源为原材料的简单供应关系,缺乏与其他产业部门和服务机构间多样性的合作和联系”[11](P40)。民国时期,云南锡产业链经历了三种演进模式,即线性模式(1912—1933)、简单复合模式(1933—1940)、复合模式(1940—1946)。1946年之后,由于国内政治环境的巨变,云南锡产业处于崩溃状态,故不在本文的研究范畴之内。

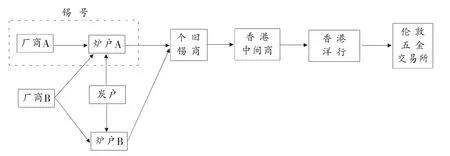

图1 1912—1933年云南锡供应链示意图④

1912—1933年,云南锡供应链呈线性模式(如图1所示),厂商B将开采、洗选的锡矿石,销售给炉户B(包括个旧锡务公司)。同时,有些炉户(炉户A)也办有自己的厂尖(厂商A),实现了采、洗、炼生产的一体化;炭户为炉户和锡号供应炼制所需的炭。个旧生产的锡锭(粗锡)需要经过本地锡商运至香港售予中间商,尤其是粤商锡店“实操滇锡放洋之枢纽,其职务有三:曰划一成色,曰改装,曰外销。粤锡店也有两种,一有外国代理,直接运往外国者,一无外国代理,化炼改装后,就驻港洋商间接售卖出洋者”[1](P313)。厂商A、厂商B和炉户A、炉户B并无实质性区别,故该模式是一种典型的线型模式。

1933年,云南炼锡公司引进了先进技术和国际炼锡大师亚迟迪克,成功炼制出了符合国际标准的锡(纯度达到99.5%以上),可以直销伦敦。由于新技术、新产品、新链核企业的出现,使得个旧锡产业的供应链变得更趋复杂(如图2所示),一方面,个旧大锡可以直销伦敦五金交易所,“至一九三五年底,直接输至伦敦及利物浦之锡占总产量百分之六四,输自纽约者占百分之一五”[1](第三辑·上,P313);另一方面,炉户在原来供应链的基础上,也与炼锡公司产生关系,即将粗锡售与或委托云南炼锡公司进行深加工。由于该模式具备了后来复合模式的基本特征,但是略显简单,可以将之称为简单复合模式。

1940年前后,云南锡产业环境发生了巨变,一方面,国民政府宣布锡“统制”,由云南省资源委员会负责大锡的“运销”;另一方面,在个旧锡务公司、云南炼锡公司的基础上,成立了云南锡业股份有限公司(简称云南锡业公司),该公司通过兼并、划拨、新建,不断纵向延伸产业链,建立了较为完整的内部产业链(如图3所示)。受此影响,个旧锡的产业链再次发生调整,一方面,炉户和厂商仍保持着传统上与锡业公司的供应关系,即供应净砂和粗锡。同时,某些锡户直接将所炼制的锡售于云南省资源委员会运销处,由其统购统销。昆明炼锡厂诞生的背景较为特殊,其主要是炼制云南省资源委员会在个旧的粗锡,降低战争的潜在影响,而并非产业扩散的结果。值得一提的是,此时的“运销处”虽然保留了政府的称谓,但确为一个单独的链环,其通过压低收购价格、缓慢调整锡价等策略积累了大量的财富,并在一定程度上影响着云南大锡的涨落。

图3 1940—1946年云南锡供应链示意图⑥

(四)价值链分析

产业链是链环逐级累加的有机统一体,某一链环的累加是对上一环节追加劳动投入、资金投入、技术投入以及获取附加价值的过程[10](P106-107),是一种以收益递增为特征的纵向产业内分工和以比较优势为特征的横向产业间分工为主导且相互交织的产业组织形式[15](P40-41)。

价值链分析涵盖企业内部价值链分析、产业价值链分析和竞争对手价值链分析。企业内部价值链分析要求把从原材料到最终消费者的活动分解为战略上相关联的部分,以解释成本变动性态并识别企业差异化优势的源泉,包括内部成本分析和内部差异价值分析。基于上述认知,民国学者(如苏汝江、袁丕济等人)虽无价值链理论的陈述,但其对云南锡的调查已具有了现代价值链的理论自觉,其资料也是开展锡产业价值链分析的重要基础。

袁丕济等《云南之锡业》中,对云南个旧锡业的生产成本和价格有了较为详细的调查,其分析是基于如下几个假设:(1)大锡生产包括开采、洗选和冶炼三个环节,是一个连续的过程;(2)土法和新法的成本是有差别的,因此必须分别统计;(3)土法和新法生产的锡成色是确定的,矿砂的锡含量是不变的,因而其原料的投入比例关系也是确定的。

民国时期,云南个旧既有新法,又有土法,还有两者均采用的个旧锡业公司,鉴于此,袁丕济等对之进行了调查,根据调查数据并基于上述假设,得出云南锡的土法生产成本如表3所示。

综上,云南锡的产业价值链呈现出以下几个特征:(1)在企业价值链中,土法成本最低,云南炼锡公司的成本最高;在售价方面,云南炼锡公司的利润率最高,为73.1%,高于土法的50.2%;值得注意的是,1938年个旧锡务公司基本上不盈利,主要原因是在新法洗选后,还需人工经土法洗选,导致成本过高。(2)在锡的生产成本中,原材料占比较大,冶炼费用占比较低。对于以土法为主的云南大锡来说,对资源的依赖性较强,固定资产投入意愿较低,深加工能力不足,在某种程度上陷入了 “资源魔咒”。(3)土法生产的锡由于需要在香港再加工,使得香港的中间商每吨获得约331.06元的利润,相当于生产商利润的38.3%,可谓获利甚丰;掺炼费相当于个旧锡价的1/3左右,在价值链中的占比较高。

表3 1938年个旧每长吨锡生产成本 单位:法币

三、民国时期云南锡产业链的演进路径

基于跨区或跨界整合的视角,产业链演化路径通常沿循“规模经济—专业化经济—模块化经济—网络化经济”[8](P56-60)。内生型产业链的演进路径一般为“群链拓展+销售网络”“龙头企业+合作创新”“内外互动+品牌提升”;而外生型集群产业链的演进路径则表现为“群链内化+消化吸收”—“本国市场+二次创新”—“功能拓展+自有品牌”。[16](P61)

上述认知是对市场经济中产业链升级规律的探索,其前提假设是政府对经济活动的理性介入和中立,而这对民国时期云南大锡的发展确是难以实现的。民国时期,云南锡产业链的演进主要受制于政府政策和技术约束,其中,政府政策对产业链演进的影响较大。在其作用下,云南锡产业链演进经历了三个阶段:

第一阶段是传统网络扩张阶段。在此阶段,政府出于增加税收和国际贸易平衡的需要,有意开放个旧锡矿的开采和冶炼,积极采取措施推动其对外贸易和海外市场开拓,通过香港建立国际贸易网络,但却不重视技术的革新和现代企业制度的引入。

第二阶段是新技术植入阶段。随着海外市场的拓展,个旧锡商和政府逐步意识到产品标准化的重要性,开始积极引入西方的技术和人才,推进标准锡和精锡的冶炼。此阶段的标志性成果,是政府直接投资的云南炼锡公司成立和1933年标准锡试炼成功。此后,云南炼锡公司开始介入传统产业网络和技术网络,使得原来的直线型产业链逐渐向复合型转变。

第三阶段是新链核的形成。民国时期,国外企业逐步实施纵向一体化。受此影响,云南锡业公司也实施了一体化战略,建立了较为完备的内部产业链。云南锡业公司不仅向社会购置净砂,同时也代为冶炼,在某种程度上成为新的链核企业和价值链的治理者。

四、云南锡全球产业链低端锁定及其原因

民国时期,云南锡产业构建了初步的、要素较完备的产业链体系。整体上来看,虽不如国内其他产业那样依附于西方,但是其处于产业链的低端也是不争的事实。

首先,就其技术而言,彼时的云南锡业虽然已经开启了现代冶炼工艺,但新法产量低,设备完全源于国外,占主导地位的仍是土法采、洗、炼;其次,彼时的云南锡虽然产量可观,但是深加工不足,不仅标准锡和精锡的产量不高、占比较低,而且锡产成品的规模极为有限;最后,云南锡产业链中商业资本的话语权较强,云南锡商和厂商的定价权丧失,获利有限。

地方和中央政府出于自身利益的考虑,虽不断投资于云南锡产业的技术改良和组织革新,但是其仍被长期锁定于价值链的低端,其主要原因有以下几点:

一是制度约束。民国时期,云南锡发展面临的制度约束主要缘于以下三点:(1)产权不清。“一切矿业法规,既未实施,矿区纠纷,亦层出不穷,遂致普通法律,有时不能适用”[1](第三辑·下,P543),“甚而至于厂家各购枪械,遇有争执,即以武力相向,结果上任大公司行贿赂,败诉者多至破产,胜诉者亦以行贿而受损,而当地军事首领及行政领袖即以贿赂之多少,断其曲直”[17](P9)。(2)内销路径不通。大锡“消费亦不在少数。其用途以制造器皿及锡箔为最主要,其次为接合剂之焊锡等。锡箔之用途以冥镪为大宗……按国内是项消费每年约在三千吨以上”[18](P323)。然而,政府为了推动锡出口,严禁个旧大锡内销。缺乏国内市场支持的云南锡,不仅无法依托国内市场发展出强大的市场势力,亦无助于锡产业链的扩展和深化。(3)税种繁多,税赋沉重,具体包括海关正税、海关附税、消费税、水灾赈捐、矿山道路捐、新公路捐、团捐、厂会捐、商教捐、商会捐、会馆捐、茶捐、矿抽、毛印费等。经测算,1936年平均税负为9.41%,1938年为8.27%。[4](第三卷,P32)

二是金融环境不靖。民国时,法国东方汇理银行基本控制了云南的外汇,导致滇币币值不稳,严重影响了锡出口和产业链的拓展。虽然为保障利权,富滇银行推出了跟单押汇业务,且比东方汇理银行于锡商更为优惠,但富滇银行“力量既属薄弱,而私家银行又付阙如。故商人实业者……不得不求助于外国之中法实业银行,及东方汇理银行,将所出之锡,押汇至港,甘受外人之重利盘剥”[5](P90)。

三是知识溢出禁锢。作为传统的矿区,个旧在开采中积累了丰富的采炼经验和知识,再加上其孤悬边疆,远离现代化水平较高的东部地区,故“逐渐形成了一个相对封闭而稳定的关系网络,与域外企业缺乏交流,无法获得区域之外的知识与技术扩散,导致技术升级路径被‘锁定’,丧失创新动力”[19](P78-85),它“可能在一定阶段内带来人均产量的增加,但仍然有着固定的生产可能性边界,边界报酬也在长期趋于递减”[20](P77-89)。民国时期,云南锡业在缪云台的带领下曾取得了某些技术的进步,但此后基本处于停滞状态。

四是海外强大市场势力的屏蔽效应。民国时期,云南锡虽然产量位居世界前列,但在国际市场上却处于不利的地位。海外市场势力中首推英国,“世界锡矿业半数以上受英国资本控制,包括马来、尼几里亚、泰缅及澳洲;世界炼锡业半数以上在英国领土”[1](第三辑·上,P506)(见表4),再加上“航运保险业务发达,故伦敦久为世界锡市场。至纽约则为消费者市场,新加坡则为生产者市场”[1](第三辑·上,P515),这些市场势力对云南锡形成了屏蔽效应,阻挠了其国际市场的拓展和资本的积累,相关产业的固定投资更加乏力。

表4 1935—1939世界主要产锡国产量表 单位:英吨

五、结 语

综上,民国时期,云南锡在向现代产业链升级历程中,在“自发动力+外部诱致+政府推动”这种复合动力模式的基础上,经过传统网络扩张、新技术植入和新链核形成三个阶段而初步实现。然而,由于本土市场发育不足,本土市场的支撑作用较为有限,制度供给不足,产业政策和金融政策缺失,外部诱致的强度明显大于政府推动和自发动力,这直接导致了民国时期云南锡产业的脆弱性,高端产品不足,外贸市场受制于外人,最终走向了“资源魔咒”和“低端锁定”。此外,产业链内部,链核企业知识外溢效应较弱,在一定程度上抑制了产业链的升级。

鉴于此,当前我国的有色金属行业的产业链升级必须充分发掘自身资源,建构多元动力组合模式。一方面,充分发挥企业自身的积极性和创造性,立足本土市场,瞄准世界前沿技术,加大研发投入,提升技术水准,建设具有技术优势和规模优势的链核企业,并强化与上下游企业的技术和信息合作,打造技术合作和战略协调平台,提升产业的国际竞争力;另一方面,从国家角度来说,必须加大制度供给,不断完善知识产权制度,探索科研机构和企业之间深度合作机制,优化金融、外贸、税收制度环境,降低经营成本和市场交易成本,助力产业链结构升级。

注释:

①参见杨秉礼《个旧锡务之改进与云南金融之调整》,载于《实业部月刊》,1936年第四期,第78页。

②数据来源:《驻个办事处两周年行政纪实概要(附表)》,载于云南省档案馆、云南省经济研究所《云南近代矿业资料选编(1890—1949)》第三辑(下),第548页。

③参见苏汝江《云南个旧锡业调查》,第19-21页,另前后差别较大之原因,在于民国二十二年的调查并未将买塃尖列入。

④(1)个旧锡务公司既有矿山,又有炼炉,与锡号经营模式相似,故不再单列;(2)该图与现实情况有所出入,如个旧锡务公司和某些锡号并不经过个旧锡商而直接将锡售予香港中间商;同时其与厂户之间不仅有中间品的供应关系,同时还有代炼业务。

⑤在炉户和云南炼锡公司的供应链中,存在两种情况。一种是炉户将粗锡售与云南炼锡公司,由其直接加工和销售;另一种类则是委托云南锡炼公司提纯,炉户支付加工费后,由其运回销售。本图只反映了第一种情况。

⑥1940年6月,法国关闭滇越铁路;10月末中国宣布封锁滇越边境。此后大锡经滇缅公路、由仰光出海;1943年,由于日本封锁了滇缅公路,云南大锡出口断绝,此情况在图中没有反映,特此说明。