桂西北地区“认契”习俗及其功能探究

——以河池市都安永乐村为例

张柳丹,段 超

(中南民族大学 民族学与社会学学院,湖北武汉 430074)

一、引言

亲属制度是社会文化的重要组成部分,是反映人们的亲属关系以及代表这些亲属关系称谓的一种社会规范,对亲属制度的研究是对人际关系的核心考察[1]。亲属关系是基于血缘和婚姻关系形成的,而在民间社会中还存在着一种与以上两种因素无关的亲属关系,也就是民族学、人类学通常所说的拟制亲属关系。它是亲属关系的扩展形式,是社会成员通过某种仪式跟与自身没有任何血缘、姻缘关系的其他成员结为亲属,结为亲属的双方形成具有特定权利和义务的关系[2]。

拟制亲属在中国这一熟人社会中广泛存在,表现为多种具体形式。但是,目前我国学术界从民族学和人类学的角度出发对拟制亲属关系进行研究的成果较少。其中,以李虎的《壮族拟亲属关系研究——以广西马山县伏台屯为例》、李应芝的《彝族拟亲属关系研究》以及马腾嶽的《从布迪厄实践与资本理论看当代白族的“拟亲属”关系发展》最具代表性。关于拟制亲属关系中的一种特殊形式——契干亲的研究则少之又少,主要有:广西民族大学潘用学的硕士论文——《盘瑶认契习俗研究》,对黄洞瑶族乡盘瑶社会认契仪式的原因、实践、功能进行了实例分析;河南大学陈真真在《认干亲风俗的人类学解读》一文中从信仰体系、仪式体系、象征体系三个角度对西平县南李庄的认干亲仪式进行了“深描”,深入地解读了其中蕴含的文化意义。

作为人类学亲属研究的一个重要范畴,不同文化人群的拟制亲属关系建立的对象、方式与目的意义存在着极大的差异[3]。深入调查研究特定社区的拟制亲属关系的具体表现有利于加深了解该社区中的群体关系,更好地把握亲属制度的文化意义和社会功能。因此,本文试图从民族学、人类学角度出发,运用民族学田野调查方法对具体社区即河池市都安县永乐村的认契习俗进行个案调查,并在取得的第一手资料基础上分析该习俗的传统及当代功能价值。

都安瑶族自治县位于广西壮族自治区西部、河池市南部。据考古发现,早在一万五千年前的旧石器时代晚期,就有“干淹人”“九楞山人”等古人类在这块古老而神奇的土地上劳动、生息、繁衍[4]。1955年12月,国务院批准成立都安瑶族自治县,实行民族区域自治。全县设安阳、澄江、高岭、地苏、东庙、保安、大兴、隆福、下坳、板岭等19个乡(镇)、248个村民(社区)委员会、7 315个村民小组,世代居住着壮、瑶、苗、仫佬等13个民族[5],也是全国布努瑶人口聚居最多的瑶族自治县,素有“千山万弄”“石头王国”之称[6]。

板岭乡永乐村位于都安瑶族自治县北部,属于深山地区,下辖大佑屯、黄家屯、古旺屯、戈厂屯、六村等6个自然村落,现有户数230户,总人口约900人①引用数据皆由当地村委会提供。。村民多为壮、瑶、汉等世居民族,各民族文化相互融合、民族风俗相互适应。当地居民的主要谋生手段为种植玉米、种桑养蚕、外出打工以及做小生意。当地交通较为不便,经济发展相对落后,可传统民俗风情浓郁,便于开展田野调查。

二、何为“认契”

认契,也叫作认寄、拜寄亲、寄干亲等。学术界对此暂无较为统一的解释。按笔者的理解,认契是指两个或以上独立的没有任何血缘和婚姻关系的认契者(一般为儿童)和受契者(可以是人,也可以是物),通过某种民间仪式确立的一种“寄养”的拟制亲属关系。认契活动的目的是借助受契者的“力量”来庇护认契者成长的一种民间育子习俗。这里的“契”主要是指一种契约。认契之后双方会相互往来,履行亲属之间一定的权利和义务。

基于不同的地理、社会与文化背景,认契习俗在具体礼仪习俗方面会表现出较大的差异性。在广西,汉族与壮族、瑶族、彝族、毛南族等少数民族中普遍存在这一习俗。史载“粤西土著之民”“有男而女名者”“有人而物名者”“又以所生之五行为名者”,这是一种拜寄易名之俗。凡小孩多病,经麼公、师公测字算卦,若命带缺陷,则需举行拜寄仪式,即择吉拜寄,如此方保无虞。拜寄对象有人或物,认契者均按所拜对象另取新名,人们认为,经过拜寄认契者可以从所拜人或物中获得新的生命[7]。在《武鸣壮族卷》《马山县志》等地方史志中对此均有记载。

桂西北地区认契习俗源起何时已无从考证。关于其起源,当地流传着一个传说。古时候,有一大户人家生下一孩,母乳不下,孩子总是小病不断。后请了好几个奶妈,孩子要么不吃奶妈的奶,要么奶妈给孩子喂奶后奶水就断了。孩子好不容易长到半岁,却只有十来斤重。一天,这家老爷请道公给孩子相面。道公说孩子命硬,要送给贫贱人家为子,等其长到3岁再将其接回来,如此他方可长大。恰好,这户人家的管家有个侄儿就住在附近。他家没有田地,依靠给人做工讨生活,日子过得十分艰难。但是,妻子生了两个男孩,近日又得女儿,奶水正旺。于是,这家老爷就把两亩薄田送给管家的侄儿,条件是管家的侄儿接受他的儿子做义子,并带大到3岁。把孩子送过去后,孩子竟然不哭不闹,无病无灾地一天天见长,一岁出头,就能叫管家的侄儿侄媳爹妈了。管家得知此事后,心里大骇,立马告诉了他的主人。没想那家老爷却十分开明,说孩子是人家带大的,叫声爹妈也是应该的,但毕竟非他们所生,就让孩子以后叫他们寄爷寄娘吧。自此,许多大户人家的孩子只要生病难养,就将孩子寄养在贫贱人家。过几年,待孩子长得壮实,再接回自己家抚养。但是,送自己的孩子到别人家寄养也不是件容易的事。于是,有人对此进行改良,请道公给孩子排了八字后,把孩子的生辰八字寄予可以承寄的人,并将对方认作干亲。但是,孩子必须去拜承寄人的香火,用人家送的碗筷,着人家送的衣裳。如此才可消病除灾,保孩子顺利长成。民间称这种做法为“转移命相”,把这种认干亲的仪式叫做拜寄爷寄娘。日久,便成为一大民间风俗,广泛流传于桂西北民间地区。

三、认契的分类及其原因

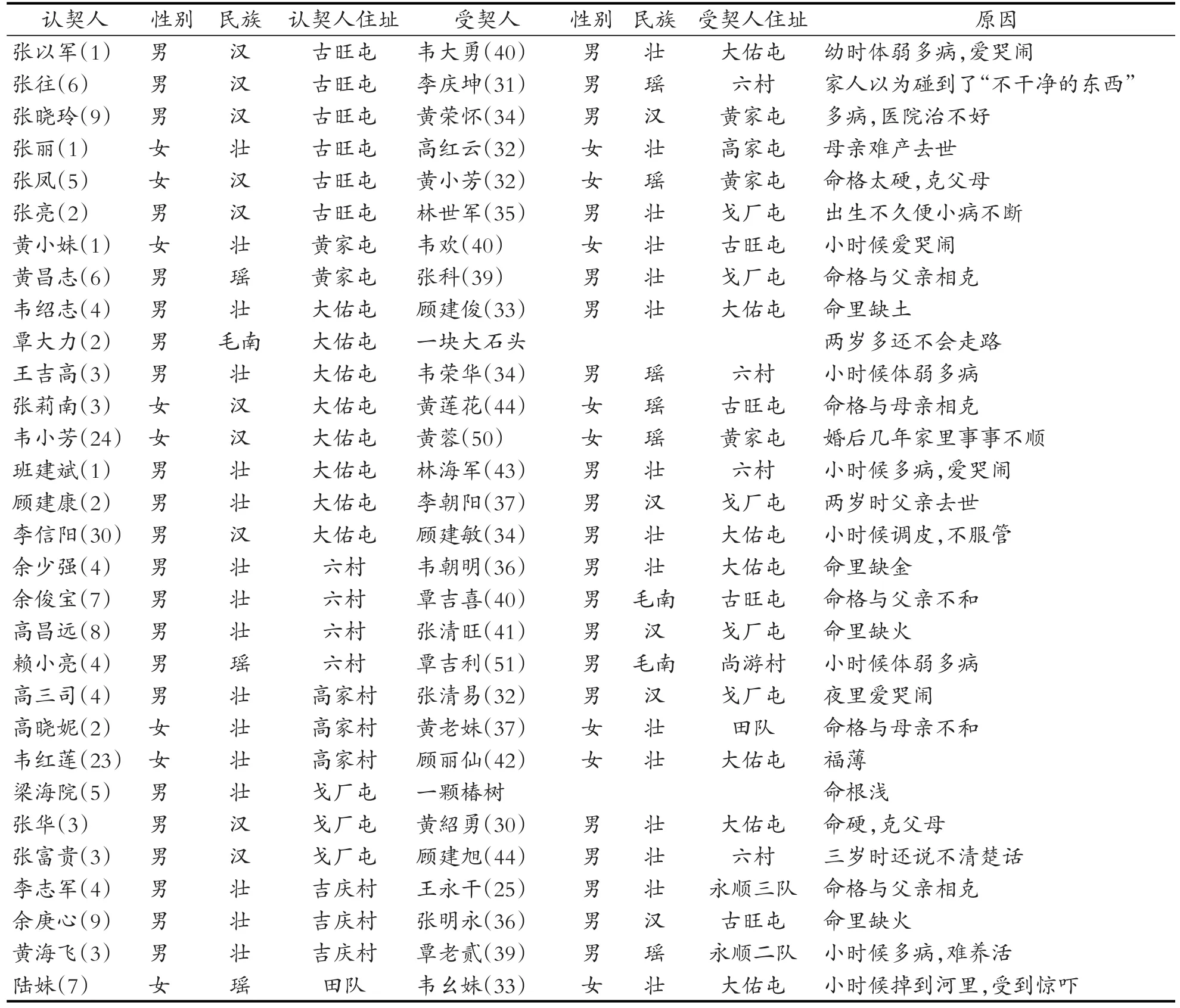

笔者在调查永乐村时发现,认契习俗在此地十分盛行。当地许多人熟知或参与过这一习俗。表1列出了永乐村认契人与受契人的调查情况。

表1 永乐村认契人与受契人调查表

从表1可以看出,大多数认契是认契人在小时候完成的,极个别认契是其在成年后因生活不顺才选择认契的。另外,从认契双方的居住地址发现,两者基本上不属于同一个屯(队)。因为当地居住在同一个屯(队)的村民大都同根同族或存在亲戚关系。而认契对象一般要求双方毫无血缘关系和婚姻关系,并且是不同辈分的人。除此之外,认契对象的选择不受地域、民族等条件的限制。

笔者在调查中还发现,认契习俗与当地民间宗教——麽教有着莫大的联系。麽教是壮族的一种传统巫教,也称“么教”,是在多神崇拜的基础上发展起来的一种尚处在由自然宗教向创生型宗教过渡的原生型民间宗教[8],主要以祷祝神灵为手段,以禳灾祈福为目的。但因交错杂居的居住格局与频繁的交流互动,麽教现已成为广西地区壮、瑶、汉等民族的共同信仰。麽教神职人员称为“布麼”或者“麼公”,由精通壮语、古壮字,掌握简单的历算法,熟知壮族各种神话传说的成年男子充当。他们一般不脱产或者半脱产,平时与普通村民一样从事农业生产。只有当人们请其去“做麽”时,他们才显示出不同之处。

当地有3名布麼,笔者对其中一位布麼——余兴勇(人称余老三)进行了访谈调查。据介绍,他在20岁时拜大伯为师成为布麼,主要替别人算命、“看日子”、在葬礼“做麽”。一般情况下,当地村民若生活不顺意、遇见“不干净的东西”或者有病痛,都会请他“算一算”。当地很多人家的认契也是由他主持完成的。他还说道,认契以小娃崽居多。如果一个小娃崽养活、长成不顺,就会请他主持认契。选择做寄爷的人也必须跟娃崽比较“合”才行,不然认了也没用。认契的拜寄仪式一般需要布麼在场主持才能顺利进行,并且发挥作用。关于认契对象,笔者根据当地情况将其分为三类:

(一)以人为对象

这是最为常见的形式。从表1统计来看,30例个案中有28例属于此类,占93%。以人为对象的认契一般有三种情况:一是小孩爱哭闹、不好哄,家人觉得他受到了某种鬼怪的惊吓;二是小孩出生后让麼公“算命”,麼公觉得他福薄,命根与父母相克或者缺少五行(金、木、水、火、土)里的某一种,这种孩子一般不好养活;三是当地村民出现了长期生活不顺、事业受挫、身体欠佳、家宅不宁等问题,但又搞不清楚原因。一旦出现这三种情况,当地村民就会在麼公的指导下进行认契。但是,如今发生前两种情况选择认契的较多,而发生第三种情况的往往不再选择认契。

过去,由于当地交通闭塞,生存条件恶劣,又缺少相应的医疗救助,村民们为了让小孩子健康成长或者懂事听话,就会为孩子选择认寄爷寄妈。如今,交通条件改善,生活水平提高,村民生病大都会选择去卫生院或医院进行治疗。但是,部分村民为了祈求平安幸福和获得心灵慰藉,仍会选择拜寄干亲的认契形式,希望以此保佑孩子健康成长。

(二)以石为对象

此也称“寄石”,即把小孩拜寄给石头,认石头为寄爷寄妈。依据当地说法,凡是长到两三岁的小孩仍软弱无力、不会走路或者比较执拗,就要拜寄给石头。选择的石头要求高大结实,绝大部分露出地面,并且底部要与一大片石头相连,连得越宽越好。村民们认为,把小孩拜寄给石头后,他的命根和筋骨就会如大石头一般稳固而坚硬。

认契人在当地麼公指导下选好拜寄的石头,正式拜寄时需要拿酒、肉、饭置于石头下方,插上三炷香、倒上三杯酒,每隔几分钟再添一次酒,共添三次。添完酒,待香燃烧过半,就把带来的纸钱烧给石头,边烧边念叨:“你寄崽(女)拜寄给你了啊,请你保佑他(她)快长快大咯。”这样就表示已经行了拜寄仪式,小孩和石头正式结成了寄干亲关系。在此后的很长一段时间里,每逢正月初一、清明节等节日,认契家庭都要带上酒、肉、饭、香前去祭拜。一般等到小孩长到十几岁身体健壮后就停止祭拜。

笔者在调查中发现,这种以石头为对象的拜寄现象如今较为少见,主要是因为当地的医疗水平和村民的文化水平都有了较大提高。村民开始认识到石头只是一个死物,并没有那么神奇的力量去庇护孩子成长。如今出现类似的情况时,村民会选择就医或者拜寄给人而不是石头。笔者在调查中仅了解到唯一一例个案,其中的认契人现已年过60。下面是与他对话的访谈记录①Z为笔者,T为访谈对象。。

Z:覃伯公,我听他们讲你以前拜了块石头做寄爷啊?

T:对啊,就是在我们村对脸河(河的对面)的那块大石头啊,我以前还经常克(去)拜它,结婚以后就没哪样克(去)了。

Z:那为哪样要克(去)拜石头咧?

T:我听我妈她们讲,我生下来以后到了两岁多还没懂得走路,别的娃崽早跑溜溜的了,我妈就克(去)问六村那个余老三(村里的一个麼公)他大伯啊,他讲我是生下来身上就少了什么东西,脚容易软,要克(去)拜块石头做寄爷,寄爷可以保佑我。那时候家里也没有办法啊,没像现在村里有卫生所,乡里头还有医院,那时候有嘛子(什么)病总是克(去)找麼公。麼公这样子讲了那就这样子做啊,就去喊他算,算了对脸河(河的对面)的那块石头好,就克(去)拜了那块石头。完了还喊我改名字,喊做“大力”,就是希望身上力气大,有力。

(三)以椿木为对象

这也称“寄椿木”,即把小孩拜寄给椿木。主要原因是认为小孩命根浅、命根未着地或者命里缺“木”,就把他(她)拜寄给椿木,之后小孩命根就能像椿木一样扎地深且牢固。也有一些村民选择把小孩拜寄给竹木的,原因大抵相同。但是,一般选择椿木的村民比较多。选择椿木是因为它属于深根性树种,根系发达,根蘖性强,容易繁殖,病虫害少,生命力旺盛且长得高大粗壮。在当地,民间宗教——麽教又对它比较敬畏,认为它是超自然力量,可以辟邪。

笔者在调查中也只发现了一例以椿树为对象的个案。认契人是一名男性,如今55岁。他说,因为小时候他经常生病,就请村里的麼公“算命”。说他命根浅,活不过20岁,所以在5岁的时候,他认了村后山头那颗近百年的老椿木为寄爷。

四、认契的仪式过程

仪式作为宗教的基本构成要素之一,承载着宗教的本质内涵,许多宗教背后的信仰及思想观念都通过仪式得以展现[9]。笔者在调查期间有幸参加了一次认契仪式。其具体过程比较复杂,需要认契者、受契者双方家庭以及麼公的多方配合。下面是调查地认契习俗的具体仪式过程:

(一)问卜

通常情况下,父母会领着孩子去村里的麼公家,让麼公依据孩子的生辰八字“算一算”。麼公根据麽经通过卜卦进行推算,并据此要求父母给孩子认寄爷或寄妈及提出寄爷寄妈的选择要求。一般选择身体健朗、生活幸福、多子多女者,因为在当地看来这样的人是福厚的象征。

(二)确定人选

问卜后,主家开始打听寻找此类命相之人,一旦确定人选,便上门拜访,与他(她)说明此事,征求意见。一般情况下都不会拒绝此事。在征得受契人同意后,认契人的父母就会得到受契人的生辰八字,再请麼公依据认契人和受契人的生辰八字推算两者的命格是否相“合”,若“合”则确定为此人,否则另觅人选。

(三)选择吉日

确定了拜寄人选以后,则需要麼公选择良辰吉日。选择吉日一般依照麽经里的标准,要求不能跟家里人的生辰有冲突,否则会对家里人不利。

(四)正式拜寄

到了吉日那天,认契人的父母便会请上麼公、带上孩子去认亲。认契人一般要带上米面、烟酒、鸡鸭、猪肉、鸡蛋、糖果、水果等比较丰厚的礼物。到达受契人家里后,先要祭拜受契人家的香火。用煮熟的鸡、猪肉为贡品,在神龛前插上三炷香,贡品前摆上三杯酒,分三次再添酒,每次间隔几分钟,之后烧香纸钱。据麼公说,这样做是为了把受契人的祖先们“请”回来,请祖先们此后要庇佑保护认契人。

随后,麼公会使用认契者家人带来的一碗米,在米上放一个鸡蛋,插上一炷香,摆上5个酒杯,嘴里念念有词,手里不断地敲打两块筶片并反复掷筶到地上,每掷一次就向酒杯里添一次酒。

最后,在受契人家里做一顿饭,俩家人一起吃。席上,孩子给寄爷(妈)敬酒,叫一声“寄爷(妈)”,从此两家成为一家,双方结成了寄干亲关系。之后逢年过节,小孩带上礼物去拜访寄爷(妈),平常里两家会相互帮忙、相互往来。

五、认契的功能

文化功能主义认为,任何文化都有其功能作用。结构功能派代表人物布朗在其著作中写道:“把任何文化都看成是一个整合的系统,并且研究作为这个系统各部分的所有制度、习俗和信仰的功能。”[10]布朗还认为,每一个习俗的功能就是它在维系社会系统的整体性中的角色[11]。

一、认契的传统功能

1.心理慰藉

广西处于大石山区,桂西北地区尤其被视为人类生存条件最恶劣的地区之一,各族人民自古以来过着刀耕火种的生活。当地社会经济和文化发展水平一直较低,生产力落后,生活环境闭塞,缺乏与外界的沟通交流。当地人过着“靠山吃山,靠水喝水”的生活,难以抵抗自然力带来的破坏,无法掌控自己的命运,又极其缺乏治病救命的医和药。因此,当地人认为世上万物皆由神灵主宰,只有依靠神灵的力量,才能保证自身的生存与繁衍。正如李武亚所说:“神灵将世间的所有悲喜合理化,使人们把愿望和期盼都寄托在神灵身上。”[12]

广西各少数民族多与汉族杂居,会受到汉族阴阳五行学说的影响,认为人体的健康需要阴阳平衡、五行均衡。如果缺乏五行中的某一种则会导致健康失衡,产生病痛,这需要通过某种方式来弥补。因此,在当地,如果小孩从小体弱多病,爱哭爱闹,或者经过师公、道公、麼公占卜后认为小孩“福薄”,不好养活,就需要为小孩找到“福厚”之人,并让小孩在“福厚”之人的庇佑下健康长大。

认契仪式实质上是一种巫医治疗。巫医治疗是通过某种仪式调动所谓的神秘力量来达到治疗的效果[13]。马凌诺斯基在《文化论》中写到:巫术可以增加自信,使人对于难题抱着积极应付的乐观信心与态度,即使身处危难关头,也能保持或重塑个性,并调整人格[14]。巫医通过某种仪式治疗疾病,这可以用心理学上的自我暗示来解释,即巫术起到了一定的心理治疗作用,从而缓解了病人的病情和痛苦。在当地,人们会为多病难养的小孩认个寄爷(妈),通过“认契”仪式认为孩子就获得了他人以及神灵的庇护。如此带给人们心理上的慰藉,消除了父母的心理痛苦和恐惧,父母找到了精神寄托,从而调动了抚育孩子的积极心理因素。父母会更加细致周到地抚养孩子,这种细致周到的照料就是孩子健康长大的前提。

调查还发现,即便在当今,如果孩子生病后经卫生院或医院治疗但久治不愈或反复生病,家长也会选择给孩子“认契”。一些“认契人”的父母说:“孩子生病,去医院看了,也吃了药,但病总是好不了,认契之后就好了。”在笔者看来,认契只是起到了心理慰藉的作用,当地人把身体健康全部归结为认契的作用,实质上忽略了发病期间药物治疗的作用。

2.抚育教化功能

马克思认为生产有两种[15]:一是人自身的生产,即人口的繁衍;二是物质资料的生产,即关于食物、衣服等的生产。在我国大部分地区尤其是贫困落后地区,传宗接代、多子多福、养儿防老等传统观念根深蒂固。拜寄干亲就是当地村民的一种传统习俗。正如上文所述,广西山区相对封闭落后,生存条件艰苦,人口的生育和存活艰难。因此,人们便把自身及子女的健康寄托于神灵庇护,希望通过“认契”等各种仪式祈福禳灾。“认契”形式正是广西少数民族地区人民为帮助子女健康成长所借助的重要手段。

事实上,孩子认契后,寄爷(妈)承担起部分养育责任,会对寄子(女)悉心照料,管教约束。笔者调查发现,在当地,寄爷(妈)对寄子(女)的管束的确比较严厉,抚养比较细心,会经常教导他们要勤劳干活,好好做人,并且小孩慑于神灵的权威也不敢不从。因此,大多数寄子(女)都敬畏寄爷(妈),甚至有时候不听生身父母却一定会听寄爷(妈)的教育批评。由此可见,“认契”习俗是某些地区对儿童进行抚养照顾的一种重要体现,对儿童的抚育教化具有重要意义。

(二)当代功能变迁

1.补充劳动力

在我国大多数农村地区,村民多以农业或者手工业为生,靠体力劳动养活家庭,那么劳动力对于一个农村家庭来说至关重要。在农村,大量的农民外出打工、青壮年劳动力外流严重,一些地方下至孩童、上至白发老人都是家庭中的劳动力。在调查过程中笔者注意到,当地60%以上的青壮年劳动力选择了外出务工,留守儿童、留守妇女、留守老人为数众多,农村家庭劳动力匮乏。与因劳动分工形成的以业缘关系为主的城市生活和工作不同,如今大部分农村地区还是较为传统地以血缘和地缘关系为纽带进行生产和生活。在城市获取劳动力多采用雇佣、购买的方式,而在农村获取劳动力多依靠以血缘和地缘形成的社会关系。“认契”使两个原本没有血缘关系的家庭具备了相互认同的感情基础。从此,两家人交往频繁,通过节庆中的礼物往来与日常生活中的劳动互助将这种关系维系下去[16]。

笔者调查发现,在当地人的长期生活中,遇到农忙时节或者办大事(如红、白喜事,建房子等)时,他们会依序邀请族人、亲戚、邻居帮忙。那么,对于“认契”而结成的亲属关系,双方往来密切频繁,当一家有困难时,另一家一定会尽力帮助,因而两家之间的劳动力也能得以相互补充。比如,笔者的弟弟在小时候就认了村对面一位韦姓的男子做寄爷。而后,每年在种植或收割玉米等农忙时节,两家就轮流帮忙。在寄爷的母亲去世时,笔者的父母帮他前前后后打理丧事;当笔者家里建新房时,寄爷也主动过来帮忙。

2.补充亲属关系

中国自古以来重视以血缘为核心的亲属关系和家族关系,由此衍生出来的家长制、宗族制等制度体系对后世影响深远。我国乡土社会建立的基础是血缘与近距离地缘。中国的社会结构格局正如费孝通先生在差序格局理论中所说:“好像把一块石头丢进水里所发生的一圈圈推出的波纹,每个人都是他社会影响所推出的圈子的中心。”[17]在中国的乡土社会中,人们的亲属关系和地缘关系等社会关系实质上就是这种由丢石头所形成的同心圆。

广西民间地区普遍存在的“打老同”“认契”“结帮”等拟制亲属关系,在实际生活中发挥着与亲属关系相似的作用,并履行着相似的权利与义务。事实上,这很好地补充了乡村社会变迁背景下缺失的部分亲属职能。尤其是在目前我国家庭规模日趋小型化和核心化的乡村社会文化背景下,拟制亲属关系逐渐发挥着越来越重要的作用。

随着当地社会发展和村民认知水平的提高,村民由多生子女变为只生两胎,甚至生独子(女),此类现象越来越普遍。家庭规模的逐渐小型化在一定程度上影响了亲属关系的传统职能发挥。另外,当地60%以上的青壮年劳动力外出务工,导致人口空心化现象凸显,留守的儿童、妇女、老人成了乡村社会的主体。家庭成员的缺位导致人们对亲属关系的需求得不到满足,此时的拟制亲属关系就能对相应亲属关系的功能作用进行很好的补充。“认契”是拟制亲属关系中一种普遍而特殊的形式,具有补充亲属关系的功能。

3.扩充人际网络,凝聚社会关系

人际网络(Social Network)也称社会网络。我国著名情报学家包昌火认为:“人际网络实质上是为了达到特定目的,人与人之间进行信息交流和资源利用的关系网,是一个由某些个体或组织间社会关系构成的动态系统。人以及人与人之间的关系是人际网络的两大构成要素,前者为人际网络的节点,后者为人际网络的联系,节点是网络中的个体或机构,联系则是交往的方式和内容。”[18]

人际网络是一种无形的网络,由节点和联系两部分配合构建。两者或多者之间一旦建立起人际网络,他们往往可以获得人、物、力等多方面的丰厚资源。我们可以把认契习俗中的认契人和受契人视作两个节点,把认契仪式视作节点的联系方式。这样就形成了一个以认契双方为中心的新的人际网络,双方可以从这一网络中获得更加充沛的社会资源。

此次的调查对象永乐村,是一个相对贫困和封闭的小山村,村民之间以认契为纽带建立的拟制亲属关系为他们提供了获取更多社会资源的另一条途径。该村有覃姓和韦姓两家人。覃姓人一直以打零工为生,为人淳朴老实,不善交往,在生活中容易吃亏;韦姓人家以做小买卖为生,与各色人打交道,善于处理人际关系,人脉也很广。在双方结成寄干亲关系后,覃姓家庭借助韦姓家庭的人脉获得了更多的打零工机会,生活条件得到了改善。该村里的林某每天用车把自家做的豆腐、豆干等送出去卖。以前,他去比较远的尚游村卖这些东西时,那里的村民很少会买。后来,尚游村的一户人家认了他做寄爷,当他再去那个村卖东西时,由于寄干亲关系,大家觉得他信得过,买他东西的人就比较多了。如此看来,认契这一特殊拟制亲属关系的存在,在一定程度上扩充了当地村民的人际网络资源。

认契习俗在扩充人际网络的基础上也具有进一步凝聚社会关系的功能。社会关系是人们在社会生产生活中形成的所有关系的总称。马克思说过,人的本质是一切社会关系的总和。在我国以血缘关系为基础的乡土社会,地缘关系在社会团体内很难成为一种强有力的凝聚力量,村民间的密切关系需要依靠血缘关系来维系。认契是血缘关系的一种重要补充[19]。

正如前文所述,认契的双方必须是无任何血缘关系或婚姻关系的社会成员个体。这表明,在认契之前双方家庭只存在地缘上的联系,在认契之后双方增加了一层亲属关系,其联系更加密切牢靠。这对于凝聚两个家庭、两个家族甚至两个村落之间的关系都有着至关重要的作用。如上文所举的林某通过与另一个村子的结干亲关系增强了另一个村子的人们对他的信任,带动了两个家庭甚至两个村子之间的相互认同与往来,聚合了两个社会团体之间的社会关系。

六、结语

本文主要以桂西北地区认契习俗为具体研究对象,以都安瑶族自治县的一个民族杂居村落——永乐村作为调查地点,运用民族学田野调查、参与观察、个别访谈等方法开展调研。通过对永乐村认契仪式的实例分析,对认契习俗的主要功能展开了必要的探究。

笔者调查发现,认契习俗主要有三类:一是以人为对象;二是以石为对象;三是以椿木为对象。每一类都有不同的形成原因和仪式过程,但都与当地的民间宗教——麽教有着莫大的联系,麽教麼公是贯穿认契过程始终的主要人物。依据文化功能主义学派的理论,本文选择了一些具体的调查个案来分析认契习俗的主要功能,认契主要有心理慰藉、抚育教化儿童的传统功能,以及在当代乡村社会变迁背景下补充劳动力和亲属关系、扩充人际网络、凝聚社会关系的社会功能。

在桂西北地区,传统的认契习俗作为拟制亲属关系的表现形式之一长期而广泛地存在,承担了多种功能,是乡村社会中不可替代的关系形式。虽然当今中国处于社会转型期,城镇化步伐加快,广西各少数民族地区社会文化的变迁、消融现象日益凸显,但是认契这一习俗的传统功能及社会功能并没有被削弱,反而得到了加强和巩固,同时对乡村振兴背景下的乡风建设具有重要的影响和意义。