外商直接投资、交通基础设施改善与制造业集聚

——基于2003—2016年中国285个地级市面板数据的实证研究

白万平,吕 政,刘丽萍

(贵州财经大学 a.数统学院;b.大数据应用与经济学院;c.贵州统计应用研究院,贵州 贵阳 550025)

一、引言

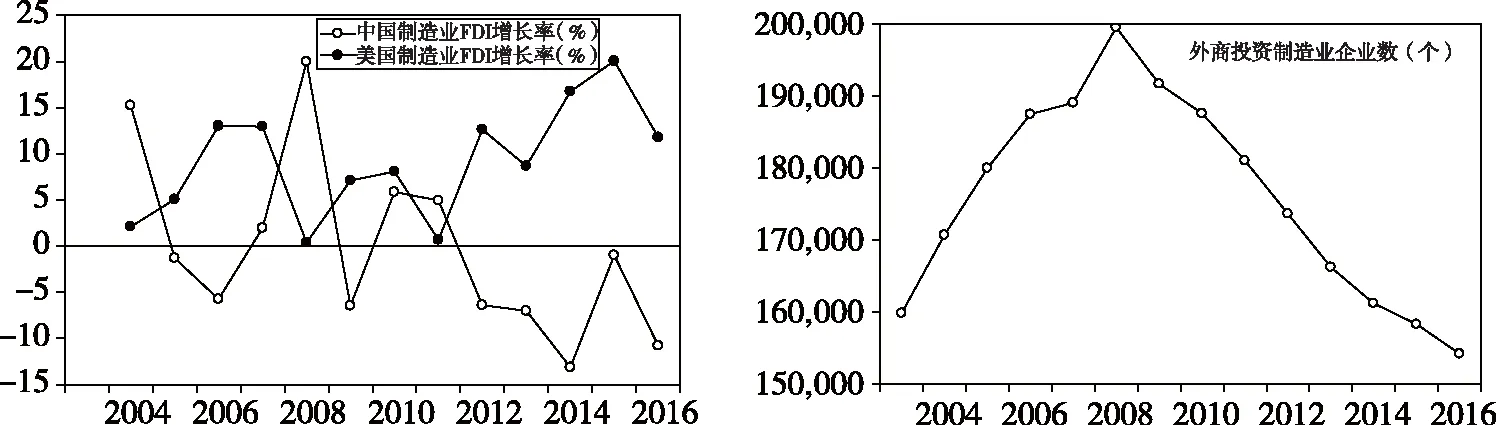

2008年金融危机爆发后,主要发达国家积极反思并调整经济发展战略,相继出台了一系列旨在振兴以制造业为重点的实体经济的举措,如2010年美国深入推进“再工业化”、2012年德国大力实施工业4.0计划、2013年英国加速落实工业2050战略等,鼓励高端制造业回归本土。这些举措实施后的效果已经显现,全球对发达国家制造业的投资正在增加,而针对包括中国在内的新兴经济体制造业的要素投入则明显减少。以中美两国制造业外商直接投资(FDI)为例,据统计,2009年中国制造业FDI为46771百万美元,2016年下降至35492百万美元,降幅达到24.12%,而美国制造业FDI从2009年的698240百万美元上升至2016年的1532365百万美元,涨幅达119.46%,图1显示的2009—2016年中美两国制造业FDI变化率可看出两国制造业FDI的增减特征,与此同时,中国的外商投资企业数呈直线下降趋势,如图2所示。中国制造业FDI的下滑和美国制造业FDI的增长,一定程度上表明欧美发达国家主导的全球高端制造业回归计划取得实质性成果。面对挑战,2015年国务院及时出台制造强国战略第一个十年的行动纲领,以加速中国制造业的转型升级,促进中国由制造业大国转变为制造业强国。对发展中国家而言,FDI是促进制造业由弱变强的捷径,从发达国家经验看,超前布局的交通基础设施也是促进制造业集聚的有效路径。FDI、交通基础设施和制造业集聚之间的内在逻辑关系如何?在中国的实际表现怎样?是值得深入研究的重要问题。

就FDI对中国制造业集聚的影响,国内学者研究结论较为一致。梁琦(2003)首次测算中国省际制造业区位基尼系数,发现FDI与制造业集聚联系紧密,并认为除要素禀赋外,产业空间集中度还受到运输成本影响[1]。冼国明和文东伟(2006)的研究显示,FDI空间分布不均致使中国制造业在东部沿海省份集聚[2]。赵伟和张萃(2007)探讨了中国省际外资渗透率与制造业集聚之间的关系,得到了制造业FDI集聚效应显著的结论,即外资渗透率的上升能够推动制造业集聚水平提高[3]。曹炳汝和邵笑(2014)观测了外商投资与当地制造业关联效应的特征,研究显示关联效应以垂直关联效应为主,水平关联效应并不明显[4]。孙浦阳等(2015)在此基础上进一步分析了FDI与上下游制造业的关联,发现外资自由化有利于上游制造业获取前沿技术,同时有利于推动下游制造业出口[5]。李玉梅等(2016)研究发现东部地区投资环境恶化、外资企业经营状况不佳是外商从沿海地区撤资的主要原因[6]。上述研究普遍认为FDI是中国制造业集聚的重要原因,因此FDI连年下滑势必阻碍中国制造业的集聚。

图1 中美制造业FDI增长率对比图 图2 外商投资制造业企业数趋势图

数据来源:CEIC经济数据库和《中国统计年鉴》。

便利的交通条件对制造业集聚的影响路径和程度,也备受学者关注。特别是20世纪90年代以来,以Krugram(1991)和Fujita等(2001)为代表的新经济地理学家,将运输费用引入一般均衡分析框架,强调运输成本与市场规模之间相互影响,间接肯定了交通基础设施的作用[7][8]。Tabuchi和Thisse(2006)发现制造业企业的定位模式依赖于交通成本,当区域内的交通成本较低时,容易形成产业集聚[9]。现实中也会出现交通基础设施条件改善与产业集聚相悖的产业分散现象,相邻地区重复建设相似产业引起的产业分散不利于地区分工,阻碍各地区发挥比较优势,严重影响区域经济一体化[10][11]。近年来,国内学者结合中国的实际情况,做了若干具有一定理论和实践意义的探索。龙小宁和高翔(2014)针对交通基础设施能否提高制造业生产效率的问题做了讨论,发现交通条件改善显著提高了偏远地区制造业企业的全要素生产率[12]。徐曌和欧国立(2016)结合要素禀赋和比较优势理论,得到了不同交通工具对制造业分工影响路径各异的结论[13]。张天华等(2017)实证分析了交通基础设施对制造业企业资源配置效率的影响,研究表明企业所在地的交通条件越便利,制造业企业的资源配置效率越高[14]。张天华等(2018)基于企业演化的动态视角,发现高速公路建设增加了潜在制造业企业进入市场的概率[15]。以上研究成果表明,交通基础设施对制造业集聚的作用关系呈现出多样性。

综上,尽管在揭示FDI、交通基础设施与制造业集聚的关系方面的研究成果颇为丰富,但还存在以下局限:①在探讨交通基础设施—制造业集聚、FDI—制造业集聚的关系时几乎都是一对一,而综合考虑FDI、交通基础设施对制造业集聚影响的成果鲜见;②关于交通基础设施对制造业集聚空间溢出效应的研究还不充足,对两者非线性关系的研究不够深入。尽管有尹希果和刘培森(2013;2014)、刘荷和王健(2014)等引入交通基础设施的高次项,以观察交通基础设施空间外溢的非线性效应[16][17][18],但这种选择并没有经济理论支撑,经济上难以解释;③文献中通常选择以省为单位的面板数据样本,实证结果会抹煞FDI在同一个省的各城市之间的分布的不平衡性,扭曲内在关系。针对不足,本文在进一步梳理三者关系基础上,以中国285个地级及以上城市为研究对象,从空间依赖性和空间异质性的角度分析FDI、交通基础设施改善对中国制造业集聚的经济影响,并考证了交通基础设施改善对制造业集聚的空间非线性效应。

二、影响机理

中国制造业的大规模集聚主要出现在1953年以后,计划经济时代的行政命令、市场经济初期的FDI,以及当前大规模的交通基础设施建设,先后成为推动制造业集聚的显性动力,不同阶段的集聚动力呈现出时变性特点。依据新经济地理学的观点,制造业集聚是“拉力”和“推力”之间“拉锯”作用后的结果,在“拉锯”过程中又受到外部因素的非线性影响。其中,“拉力”被解释为本地市场效应、价格指数效应等,“推力”归结为市场拥挤效应。外部因素包括运输成本、规模经济、要素流动、土地租金和对外贸易等。综合中国制造业集聚的动力来源分析和新经济地理学的理论假设可发现,FDI和交通基础设施改善是促成地方制造业集聚的两个重要条件,且外部因素的非线性影响具有边际报酬递减特征。正如萨缪尔森等(2004)所言,越来越多的实证研究证实了边际报酬递减规律的存在,并且它是一个在大多数场合适用的经验性规律[19],用边际报酬递减规律解释交通条件对制造业集聚的非线性影响不失为一种合理选择。

作为制造业集聚重要拉力的FDI在中国各地区间分布很不平衡,改革开放至21世纪初,东部沿海地区工业集聚程度较高,成为吸引FDI的核心区域。在FDI拉力的作用下,东部地区的制造业迅速崛起。FDI对中国制造业集聚的拉力主要以技术外溢的方式扩张,技术外溢又可以进一步区分为:①水平技术溢出,Findlay(1978)、Koizumi和Kopecky(1980)认为本土制造业企业通过简单地观察、模仿外资企业的经营策略和管理模式,能够实现生产效率的提高[20][21];②垂直技术溢出,Javorcik(2004)认为FDI通过影响生产要素或中间品的供给需求,与国内企业建立上下游前向后向联系,进而将外资企业的知识技术间接转移至国内制造业企业[22];③本地市场竞争,程培堽等(2009)、段文斌和余泳泽(2012)认为外资企业进驻中国,加剧了原有制造业企业的市场竞争,迫使企业提高资源利用效率,进而形成比较竞争优势[23][24]。近年来,东部地区在人口急剧增长、劳动力成本上升和土地租金上涨等因素综合作用下形成市场拥挤效应,出现制造业结构性过剩,由此形成“推力”推动一部分制造业转移到其他地区。中国政府顺势而为,在2015年先后制定了全面振兴东北老工业基地战略、新十年中部崛起规划等一系列旨在引导外资与制造业企业向内陆地区转移的政策。为此,提出以下假设:

H1:FDI对制造业集聚具有明显的技术外溢。

金融危机后,中国政府紧急出台经济刺激政策,超过半数的扩张性投资被用于公路、铁路和机场等交通基础设施建设,投入的激增有力地促进了内地交通基础条件的改善和立体交通网络体系的形成。逐步完善的交通网络改变了地缘经济格局,外资逐渐为内陆便利的交通条件所吸引,中西部地区沿高速公路、高速铁路干线布局的产业带慢慢显现。唐红祥等(2018)的研究显示,交通基础设施与制造业集聚存在空间分布的一致性[25]。金煜等(2006)认为便利的交通条件有利于节约运输成本,加快地区间原材料、劳动力、产品和服务的流动转移,有助于提升城市区位优势,从而拉动产业集聚[26]。吕政和白万平(2018)认为,交通基础设施改善引起的要素转移的方向具有不确定性[27]。交通基础设施具有典型的外部性,中国各地级市之间的经济发展水平差距大,便利的交通条件可能成为一柄双刃剑,既可以将发达地区的产成品便捷地输送到欠发达地区,也可以产生“虹吸效应”,将欠发达地区的资源禀赋转移到发达地区。此外,中国交通基础设施建设的梯度性特征,对于制造业集聚也会产生非线性影响。综上,考虑到交通基础设施本身的网络性、外部性,及其投资建设的梯度性特点,使交通基础设施改善对制造业集聚的边际贡献变得复杂。为此,提出以下假设:

H2:交通基础设施对制造业集聚存在典型的空间非线性递减效应。

三、实证设计

(一)变量定义和数据来源

1.被解释变量

衡量产业集聚水平的主要指标有区位商、赫芬达尔指数和基尼系数等,本文参考韩峰和柯善咨(2013)[28]的做法,将被解释变量以制造业区位商LQi表示。该指标简单易行,在反映地区产业集聚相对水平的同时,还可以弱化区域规模差异,适合于本文所刻画的产业集聚水平。制造业区位商LQi计算如下:

式(1)中,Ei,m为城市i的制造业就业人数;Ei为城市i的就业总人数;Em为全国的制造业就业人数;E为全国的就业总人数。

2.核心解释变量和控制变量

制造业集聚看似是一种宏观经济表现,实质上是制造业企业的微观区位选择,且选址过程在现实经济中受多方面因素影响。基于中国制造业集聚的动力来源和新经济地理学的理论假设,在此选取外商直接投资、交通基础设施为核心解释变量,控制变量选取了工资水平、居民消费能力、宏观税负、第二产业占比、第三产业占比以及金融效率等。

关于核心解释变量FDI,参考沈能等(2014)、孙晓华和郭旭(2015)[29][30]的做法,采用行业外资总额占行业总产值比重来衡量外资的进驻程度。交通基础设施用公路密度表示,需要说明的是,在以往省际问题的研究中,也有学者将铁路作为交通基础设施的代理变量,考虑到地级市的铁路通达程度以及完整数据搜集难度,参考程艳和叶徵(2013)、谭洪波(2013)[31][32]的做法,采用公路密度衡量各地级市的交通基础设施条件,用HIGHWAY表示。

控制变量是衡量地级市之间差异的其他因素。参考杨仁发(2013)、邵朝对等(2016)[33][34]的做法,采用职工平均工资衡量工资水平,控制劳动力成本对产业集聚的影响,通常认为劳动力成本提高,容易引起劳动密集型制造业转向劳动力更廉价的地区,不利于产业集聚,用WAGE表示;参考曹宗平和朱勤丰(2017)[35]的做法,居民消费能力由社会消费品零售总额表示,并取对数,反映消费的拉动作用,通常城市的消费能力越强,越吸引制造业企业入驻,用LNSALE表示;参考刘叶和刘伯凡(2016)[36]的做法,宏观税负由财政收入占GDP比重表示,制造业企业选址前往往会考虑以往的税收负担,倾向于税负更低的地区,税负过高显然不利于制造业集聚,另外税收在一定程度上也反映了地方政府对经济发展的干预程度,用TAX表示;参考邵宜航和李泽扬(2017)、宣烨和余泳泽(2017)[37][38]的做法,城市宏观产业结构由第二产业增加值占GDP比重、第三产业增加值占GDP比重表示,第二产业占比越高,表明制造业企业入驻的比例越大,第三产业占比越高,意味着地区生产性服务供给量越大,分别用SECOND、THIRD表示。根据赵伟和郑雯雯(2012)的研究结果,生产性服务业发展有利于当地的制造业集聚,对高端技术密集型制造业的影响尤其明显[39];参考朱玉杰和倪骁然(2014)[40]的做法,金融效率采用各地级市银行部门的存贷比衡量,用于反映金融部门存款转换为贷款的效率,用FINANCE表示。综合判断,预期FDI、居民消费能力、第二第三产业占比、金融效率正向影响制造业集聚,工资水平、税收负担负向影响制造业集聚,而交通基础设施则具有非线性经济影响。

3.数据来源

由于2002年国家统计局修订了《国民经济行业分类》①[注]①2003年开始中国统计年鉴使用2002年修订的《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2002)两位数码。,为保持指标口径一致,样本期选择为2003—2016年,样本单位为285个地级及以上城市。主要数据来源于《中国城市统计年鉴》、《中国区域经济统计年鉴》以及各省市统计年鉴。由于在2011—2013年间,国务院先后撤销了安徽省的巢湖市,新设了海南省三沙市、青海省海东市,批准贵州省铜仁、毕节两地区撤地设市,使全国地级及以上城市数量由287个增加到290个,为保持口径统一,样本中剔除了数据不完整的拉萨、铜仁、毕节、三沙和海东市,最终确定的样本单位为285个。个别城市缺失的数据利用插值法补齐,所有价值形态的数据以2003年不变价计算,实际样本记录为3990组,变量定义及描述性统计结果见表1。观察表1各变量的统计特征可知,各城市之间存在较大差异。

表1 变量定义与描述性统计结果

(二)研究方法和模型设定

在新经济地理学的分析框架下,空间面板模型能够有效度量FDI、交通基础设施改善对制造业集聚的空间溢出效应。Anselin等(2008)认为当样本个体之间蕴含空间相关关系时,可构建空间滞后模型(SLM)或空间误差模型(SEM)[41],反映变量空间相关的特征。Lesage和Pace(2009)在上述两种模型的基础上构建更广义的空间杜宾模型(SDM),兼顾被解释变量和解释变量的空间相关性[42]。基于研究目的,在此采用扩展的SDM模型:

式(2)为包含全部变量空间效应的一般嵌套模型(GNS),下标i、j表示地级市,t表示年份,Yit是被解释变量,Xit为核心解释变量与控制变量的集合,β是集合对应的系数向量,θ则是空间滞后项对应的系数向量,μi、νt分别表示地区效应和时间效应,uit为残差,ρ和λ分别为空间自回归和自相关系数,wij是空间权重W的元素。需要说明的是,在以往文献中空间权重矩阵W大多采用邻接权重矩阵,由于文中样本使用的是地级市数据,无法通过邻接关系获得完全反映城市空间联系的矩阵①[注]①舟山市、海口市、三亚市、西宁市、乌鲁木齐市和克拉玛依市与其他地级市没有共同边界,存在“单个岛屿效应”。。为此,综合考虑城市空间权重的特点以及国内各城市之间的经济开放度,以各地级市首府所在地的经纬度坐标为所在城市位置的代表②[注]②地级市首府所在地的经纬度数据来源于国家基础地理信息系统。,建立距离衰减函数,将全国285个地级市两两之间距离倒数的平方设为空间权重矩阵,并做标准化处理,所得权重矩阵不仅解决了地理位置不相邻的城市之间空间联系问题,同时也能较好地反映各城市之间的相对位置关系。

对于经济活动空间影响的深入研究,已在模型理论上取得进展并有成果可以借鉴。现实经济中的空间影响可以区分为“空间依赖性”和“空间异质性”两种基本类型。空间面板模型主要用于解释空间依赖性,但一个显然的事实是各个区域空间数据之间的依赖关系又存在异质性。对此,Brunsdon等(1996)提出的地理加权回归模型(GWR)允许回归系数因地区而异,从而能够反映不同样本在空间上的差异,一定程度上解决了空间异质性问题[43]。Huang等(2010)在GWR模型的基础上进一步拓展时间维度,提出时空地理加权回归模型(GTWR)[44]。与之前的模型比较,GTWR模型更好地刻画了空间异质性,模型的具体形式为:

式(3)中,ui,vi,ti为地区i的时空坐标,β0ui,vi,ti为要素截距项,βkui,vi,t为连续函数,βkui,vi,ti为t时刻函数在地区i的系数,该估计系数具有时变性。采用局部加权最小二乘估计,可得到:

在研究问题中,应用GTWR模型估计交通基础设施改善对制造业集聚的经济影响至少有两个方面的优势:一方面,中国各地级市的交通条件具有明显差异,在GTWR模型中,不同城市被赋予不同的估计参数,从而反映了样本的个体差异;另一方面,各地区交通基础设施建设具有阶段性和梯度性,交通条件改善对制造业集聚的经济贡献很可能不是线性的,该模型扩展了时间维度,能够观察交通对制造业具有动态时变特征的空间非线性效应。

四、实证结果与分析

(一)中国制造业集聚的空间相关性分析

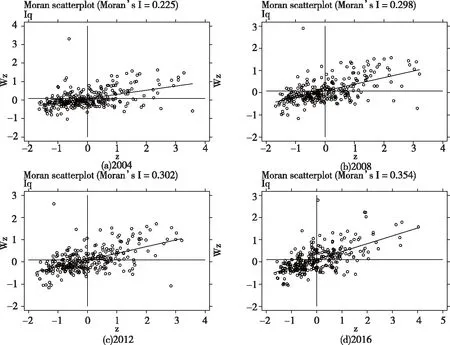

刻画空间相关性有多种指标,在此选择通用的全局Moran’sI指数。表2测算了2003—2016年中国制造业集聚的全局Moran’sI指数值。由表2可知,中国制造业集聚的Moran’sI指数值均为正,说明制造业集聚程度高的城市倾向于和制造业集聚高的城市相邻。此外,中国制造业集聚的空间自相关性逐年提高,意味着产业集聚在地理上的渗透不断增强。

表2 2003—2016年制造业集聚的全局Moran’s I指数值

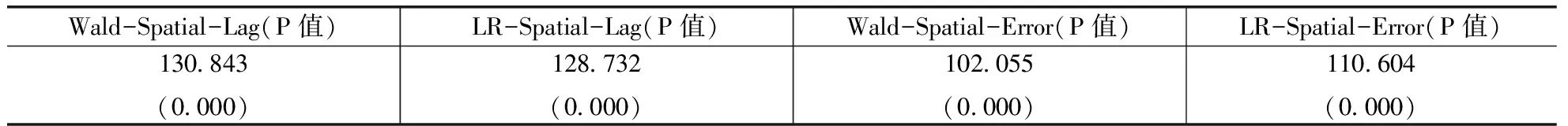

为进一步观察中国各地级市制造业的空间集聚模式,选择绘制2004年、2008年、2012年和2016年共4个截面观察285个地级市制造业集聚的Moran散点图(见图3)。图中的横坐标为制造业集聚水平,纵坐标为空间滞后变量,横向、纵向的两条实线分别为制造业集聚及空间滞后变量的均值,斜线为各散点的拟合直线。从图3不难看出,大多数散点位于第一、第三象限,表明中国地级市层面的制造业集聚存在明显的空间相关性,但区域间差异较大。由于空间相关性的存在,单纯利用OLS回归得到的实证结果有偏,需要引入空间因素,构建关于FDI、交通基础设施改善与制造业集聚的空间面板模型,探讨三者的关系。

图3 中国制造业集聚的Moran散点图

数据来源:2004—2017年《中国城市统计年鉴》。

(二)空间杜宾模型分析

1.基于整体样本的空间计量分析

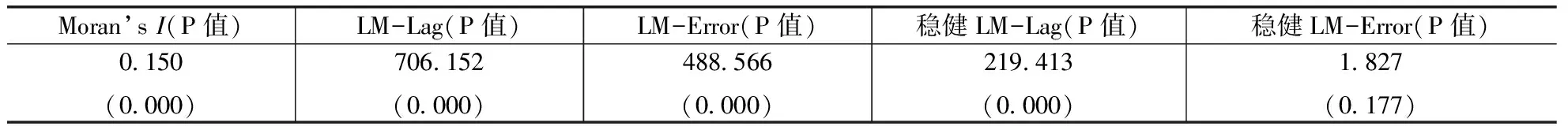

为了选择恰当的空间面板模型,参考Vega和Elhorst(2015)的观点[45],首先在OLS回归的基础上,依据LM检验结果,在SLM、SEM模型中选择合适的模型,若两者均合适,则进一步引入SDM模型;接着对SDM模型做Wald、LR检验,判断其能否简化为SLM或SEM模型,若在统计意义上不建议化简,则应用SDM模型;最后采用Hausman检验,选择固定效应模型或随机效应模型。利用上述判别准则,本文基于整体样本的空间相关性检验(Moran’sI指数和LM检验)、Wald和LR统计量检验的结果见表3和表4。

表3 基于整体样本的空间相关性检验

表4 基于整体样本的Wald和LR统计量检验

由表3可知,虽然LM-Lag和LM-Error均显著,但稳健LM-Lag较稳健LM-Error更胜一筹,选择SLM模型的效果可能更好,为了将两种模型的滞后性全部包含在内,同时避免残差自相关对结果产生影响,选择更具概括性的SDM模型进行实证检验。由表4可知,Wald-Spatial-Lag、LR-Spatial-Lag检验的统计量均在1%的水平上拒绝原假设,即不支持将SDM模型化简为SLM模型。同时,Wald-Spatial-Error和LR-Spatial-Error检验的统计量也在1%的水平上拒绝原假设,同样不建议简化成SEM模型,因此,选择SDM模型更为理想。此外,Hausman检验结果在1%的显著性水平上显著,表明固定效应模型优于随机效应模型。

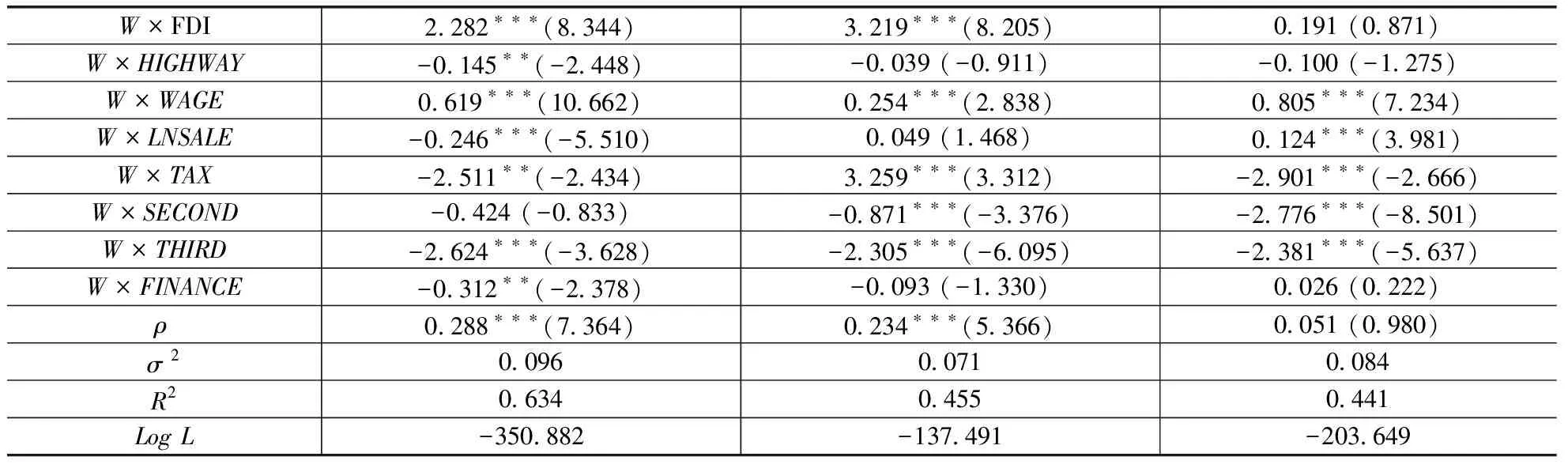

表5是FDI、交通基础设施与制造业集聚的SDM固定效应模型检验结果。由表5可知,时间固定效应模型的R2为0.553,相较于其他三种模型,它的拟合优度最高,而且自然对数似然函数值LogL也明显大于其他三种模型。另外,时间固定效应模型的解释变量及其空间滞后项更为显著,能够更好地解释FDI、交通基础设施对制造业集聚的影响。

表5 基于整体样本的SDM模型检验结果

注:括号内为t值,上标中的***、**、*分别表示在1%、5%、10%的水平上显著。后表均同。

在表5中,空间滞后系数ρ的估计值显著为正,意味着在中国地级市层面,各城市的产业集聚之间互相影响,与前述空间相关性分析一致。地理位置邻近的地级市在经济增长、资源禀赋方面往往相似,存在固有的经济联系,这种相似性促使当地政府在推行产业政策时,会参考周边城市的发展。“邻里模仿”行为模式的存在,加剧了制造业集聚在地理上的正相关关系。FDI的回归系数显著为正,表明外资渗透率上升能够提高制造业集聚水平。外商投资除了带来丰富的资金,还向国内转移了前沿的专业知识和先进的管理理念,即存在技术外溢效应。技术外溢具有示范作用和关联作用,能够吸引上下游制造业企业在周边集聚。公路密度的估计系数显著为正,说明交通基础设施改善发挥了提高制造业集聚的作用,也为实施“交通强国”战略提供了佐证。高质量推进交通基础设施建设有助于促进制造业集聚,引导产业集群,拉动经济高质量增长。工资水平的估计系数显著为负,说明制造业企业进行区位选择时,偏好劳动力成本低的城市。居民消费能力的估计系数显著为正,说明城市的消费能力越强,越吸引制造业企业集中。宏观税负的估计系数显著为负,说明制造业企业倾向于税收负担低的城市。第二、第三产业增加值占GDP比重的回归系数均显著为正,且第二产业占比的影响更大,说明宏观经济结构对制造业企业选址具有极强的吸引力。金融效率的估计系数显著为正,说明金融环境改善,有利于吸引制造业企业落户。以上估计结果与预期相一致,在一定程度说明本文的模型设定较为合理。

与普通面板模型的回归结果相比,空间面板模型削弱了公路密度、工资水平、居民消费能力、第二、第三产业占比和金融效率对制造业集聚的影响。SDM模型将被弱化的影响归入空间滞后变量,W×FDI的估计系数显著为正,说明FDI对周边城市也具有正向的技术外溢,W×HIGHWAY的估计值为-0.092,通过了1%的显著性检验,说明中国各地级市交通基础设施改善存在空间互动效应,但便利的交通条件会吸引欠发达城市的资源禀赋,即存在微弱的负外部性。

2.基于区域样本的空间计量分析

为了进一步观察FDI、交通基础设施改善与制造业集聚之间的关系,将285个地级市划分成东部、中部和西部三大经济区域,各包含101、100和84个地级市。对各地区分别进行空间相关性检验,检验结果如表6所示。由表6可知,中国东部、中部和西部制造业集聚均存在不同程度的空间相关性,由于西部地区地形复杂,以高原、山地和盆地为主,导致其空间相关性远低于东部、中部地区。综合区域样本的空间相关性检验结果,本文沿用整体样本下最优的SDM模型时间固定效应进行估计。

表6 基于区域样本的空间相关性检验

表7 基于区域样本的SDM模型检验结果(时间固定效应)

续表7

由表7可知,中国三大经济区域的FDI、交通基础设施改善对制造业集聚的影响存在差异。对比东中西部地区的检验结果不难发现,外资渗透对制造业集聚的促进作用在东部地区最为明显,中部地区次之,西部地区最弱。特别地,东部、中部地区的FDI估计系数显著为正,而西部地区为负,且未通过10%的显著性检验,虽然估计结果与理论预期不符,却能在现实经济中得到合理解释。之所以西部地区FDI的估计系数不显著,是因为西部地区存在基础设施不完善、专业人才供给不足和企业家经营理念相对落后等问题。虽然中央和地方政府不断推出招商引资优惠政策,但是外商对西部地区缺乏了解,外商依然不敢轻易对西部地区进行大规模投资。东部沿海地区一直是外商投资的首选,但近年来,东部地区的要素成本不断提高,部分外商为寻求可替代的生产要素维持利润,逐渐转移至中部地区,因此FDI对中部地区制造业集聚的拉力显现。针对交通基础设施改善,东中西部的公路密度回归系数均为正,且都通过了1%的显著性检验,说明交通基础设施改善有力地推动了制造业集聚,中部地区的推动作用最明显,支持了现阶段中部地区的立体交通网络建设。除西部地区制造业集聚没有体现追随低劳动力成本的特征外,其他解释变量对制造业集聚的影响与整体样本的估计结果相似。比较东中西部的空间滞后系数可知,除西部地区系数不显著外,东部和中部地区的制造业集聚存在显著的空间相关性。

总体而言,区域样本的SDM模型检验结果基本符合中国的社会经济现状,三大经济区域存在明显的地方差异,表明样本数据蕴含着空间异质性。因此,需要进一步应用GTWR模型拓展时空两个维度,分析各城市FDI、交通基础设施改善对制造业集聚经济影响的动态时变特征。

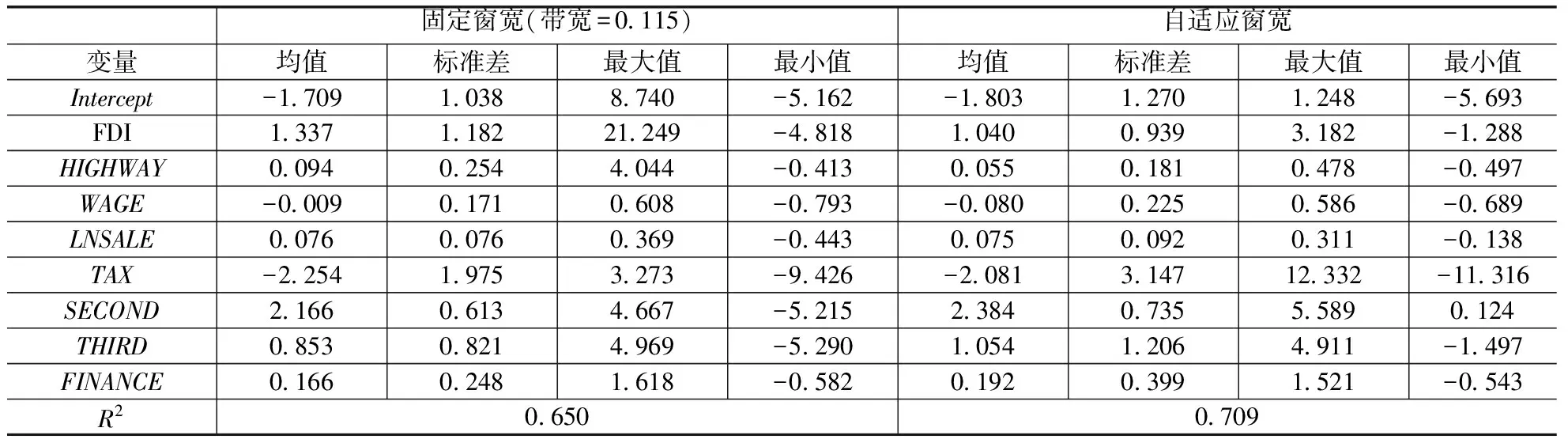

(三)时空地理加权回归模型分析

分别采用固定窗宽和自适应窗宽构建FDI、交通基础设施改善与制造业集聚的GTWR模型,表8显示了两种窗宽设定下模型的回归结果和估计参数的统计性质。固定窗宽、自适应窗宽的拟合优度分别为0.650和0.709,说明自适应窗宽模型的解释能力更高。总体上看,固定窗宽和自适应窗宽所估计出来的参数估计差异较小,比较两个宽带的估计系数以及对应的可决系数,选取基于自适应窗宽得到的参数估计值做分析,自适应窗宽的空间与时间因子之比为0.269。

表8 不同模型设定下参数估计结果描述性统计结果

应用自适应窗宽GTWR模型可估计中国各个地级市在不同年份,FDI、交通基础设施对制造业集聚的影响。选取30个省市省会城市为代表,验证了交通基础设施改善对制造业集聚的空间非线性递减效应①[注]①限于篇幅,由于本文的样本量较大,在此仅选取30个省市的省会城市为代表,欢迎有兴趣的读者来函索取详细检验结果。电子邮箱:lvzheng151012@163.com。。图4—6绘制了中国东中西部各省会城市,交通条件改善对制造业集聚经济影响的时间变动趋势。

图4 东部地区交通基础设施改善的时变参数估计 图5 中部地区交通基础设施改善的时变参数估计

图6 西部地区交通基础设施改善的时变参数估计

对比图4至图6可知,交通基础设施改善对制造业集聚的影响具有以下特征:①从整体看,交通基础设施与制造业集聚之间存在典型的非线性关系,大致呈正相关,其中金融危机以后,交通基础设施对制造业集聚的影响有明显提升。原因在于2008年中央面对中国经济可能崩溃的困境,提出的“一揽子计划”刺激经济,超过半数的投资用于公路、铁路和机场等基础设施建设,促成各地区交通运输条件突飞猛进。对制造业而言,高质量的交通基础设施建设,有利于制造业企业从原材料采购到制成品运输等一系列流通环节顺利进行,也有利于知识、技术在地区之间交流传播,实现相邻地区制造业协同发展。②从个体看,绝大多数城市交通基础设施改善带来的经济影响逐年提升,并且随着城市公路密度不断增加,该效应的影响逐渐稳定。在东部地区,上海、南京和杭州交通基础设施改善对制造业聚集的影响波动上升。近年来,东部地区的沈阳、福州和海口交通基础设施对制造业集聚产生了负向影响,中部地区的合肥、南昌和武汉也呈负相关关系。可见,交通基础设施改善对制造业集聚的影响具有明显的空间非线性递减效应,一方面符合各地区交通基础设施梯度性建设的社会现实,另一方面也遵循边际报酬递减规律的客观要求。此外,交通基础设施的经济影响还呈现明显的地域差异,交通基础设施对西部地区制造业的经济影响略低于东中部地区。

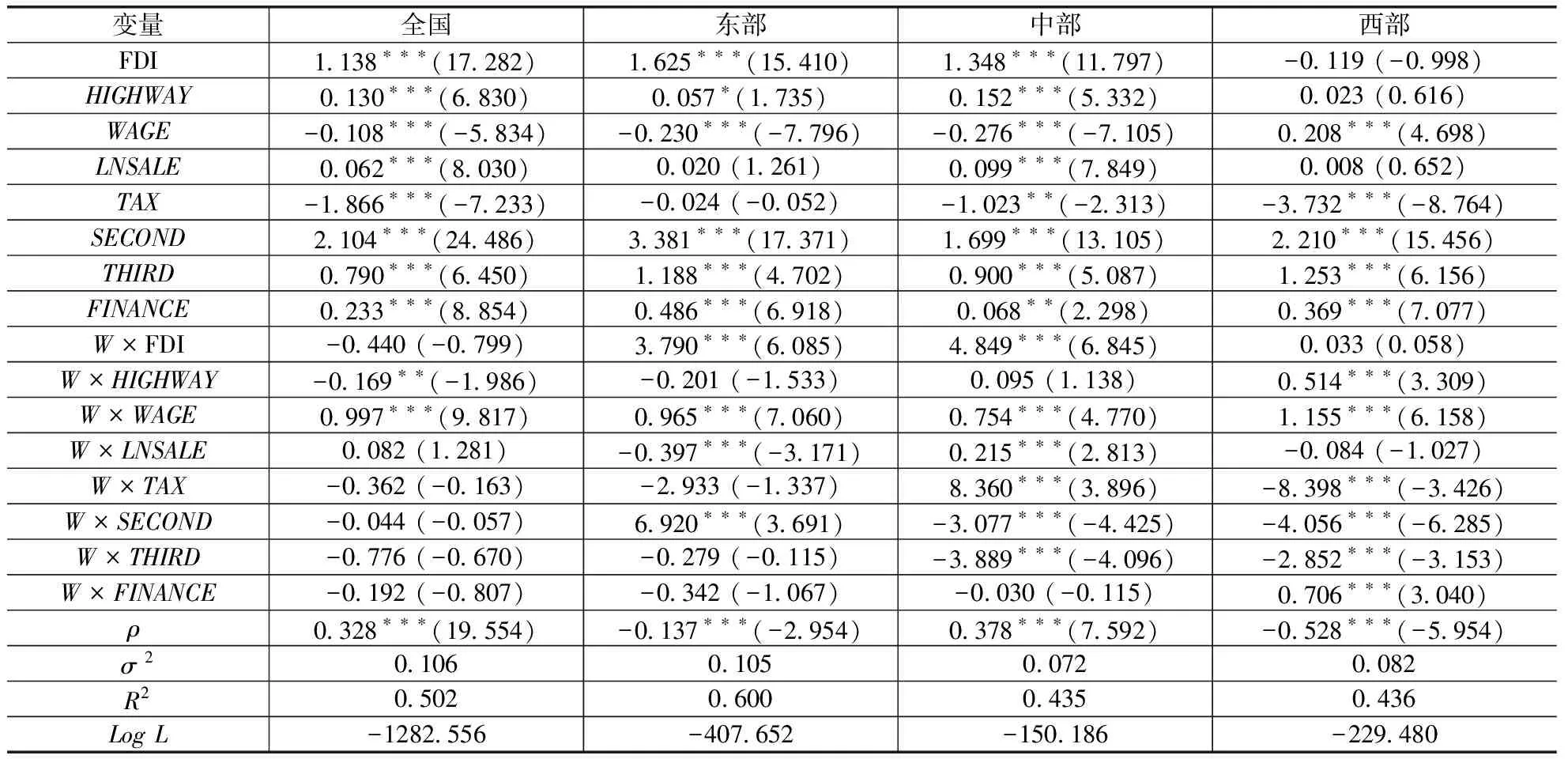

(四)稳健性与内生性检验

出于对上述结论稳健性的考虑,使用经济地理嵌套权重矩阵再次检验,讨论上述结论的稳健性(见表9)。就地理距离倒数平方矩阵而言,虽然较好地刻画了各个地级市的绝对和相对位置,但邻近城市间的经济联系并不完全相同,有必要加以区别。为此,引入人均实际GDP衡量各城市的经济特征,并将其与地理位置相结合,新构建的经济地理嵌套权重矩阵能更好地反映了空间效应的复杂性与综合性。表9的4个估计均仿照表5和表7的设定进行回归,其检验结果与前述相似,核心解释变量与控制变量的符号方向也基本相同。由此说明,模型在一定程度上是稳健的。

表9 稳健性检验结果

需要注意的是,作为核心解释变量的FDI与制造业集聚之间可能存在较强的内生性,因此选择FDI滞后1期值作为工具变量,对面板数据进行内生性检验。首先采用异方差稳健的DWH检验,对应的p值为0.283,不支持FDI为内生解释变量。进一步选择稳健的内生性检验,检验的χ2(1)统计量的值为0.914,对应p值为33.9%。在统计意义上不拒绝“所有解释变量均为外生”的原假设。因此可以认为变量不存在强的内生性。

综上所述,无论是基本估计结果,还是稳健性检验以及变量内生性讨论,都支持文中提出的研究假设,FDI对提升制造业集聚水平具有明显的技术外溢,交通基础设施改善对制造业集聚存在典型的空间非线性递减效应。

五、结论与启示

选取中国285个地级及以上城市为样本,应用SDM模型与GTWR模型对FDI、交通基础设施改善与制造业集聚之间的空间依赖性和异质性进行分析,得到以下研究结论和启示:

SDM模型的检验结果表明,中国制造业集聚的空间分布在样本期内存在显著的正自相关关系,就整体而言,FDI和交通基础设施改善对制造业集聚具有显著的正向影响,工资水平、税收负担负向影响制造业集聚,居民消费能力、第二第三产业占比、金融效率正向影响制造业集聚,但在不同地区的影响程度存在差异。此外,地区间的差异明显,特别地,FDI对西部地区制造业集聚的影响较弱。

GTWR模型的估计结果显示,交通基础设施改善对制造业集聚存在明显的空间非线性递减效应,说明交通条件改善对制造业集聚的贡献同样遵循边际报酬递减规律。交通基础设施的经济贡献还呈现出地域上的差异,东部、中部地区的交通基础设施对制造业集聚的贡献明显高于西部地区。

由上述研究结论,建议中部地区加快完善与东部沿海地区尤其是与长三角、珠三角地区的产业链建设,充分承接长三角、珠三角在制造业方面的产业转移,实现地区经济跨越式发展。同时,中部地区作为连接东西部地区的纽带,应积极引导外资“西进”。对于西部地区,除了继续落实和深化西部大开发政策外,还应进一步完善基础设施建设、加大和提升吸引外资力度和质量、储备人才提高劳动力素质,尽可能降低制造业集聚和转移的成本。可以预见,随着交通强国战略的实施,交通基础必将得到进一步改善,助力吸引更高质量的FDI,从而实现中国由制造大国向制造强国的转变。