江山入赋*

——宋代纪行赋中的文本风景与历史地理

丁 涵

“纪行赋”是作者在游宦贬谪、迁徙避乱、投身军旅等情势下,以亲历的一段长途旅程为线索,叙写沿途的人事掌故、地域风物,抒发个人感情或表达对历史、时政意见的赋作*David R. Knechtges, “Poetic Travelogue in the Han Fu,” in Transactions of Second International Conference on Sinology (Taipei: Academia Sinica, 1989), pp.1-23.。它远绍《诗经》《楚辞》中有关行旅记述的诗章,并以刘歆《遂初赋》为标志,在两汉之间勃然兴起,卓成一体,奠定了东汉以还纪行赋叙行与述志、历史与地理交织互见的书写机制,魏晋南北朝时期则以骈体纪行的体例蔚为大国*探讨两汉魏晋间纪行赋体制流变的代表性论文如:[日]沼口勝:《馮衍の〈顯志賦〉について》,《集刊東洋學》1979年第41期。[日]伊藤正文:《所謂紀行のについて——〈遂初賦〉〈北征賦〉をめぐる》,[日]小尾博士古稀纪念事业会编:《小尾博士古稀紀念中國文學論集》,东京:汲古书院,1983年,第57—76页。宋尚斋:《汉魏六朝纪行赋的形成与发展》,《文史哲》1990年第5期。苏瑞隆:《世变时移下的纪行与述志:以冯衍〈显志赋〉为中心的探讨》,《政大中文学报》2012年第1期。。降及隋唐,纪行赋写作热潮消退,但依然留下了一些“散体化”“骚体化”“议理化”风格的“古文”篇什*丁涵:《唐代古文家纪行赋探微》,《中山大学学报》2017年第4期。。

迨至宋代,行旅成为宋代文学创作的重要题材,这主要缘于以下几点:首先,宋代水陆道路繁多、交通便捷超过此前的朝代[注][日]青山定雄:《唐宋時代の交通と地誌地圖の研究》,东京:吉川弘文馆,1963年,第29—49、161—211、327—444页。Mark Elvin, The Pattern of the Chinese Past: A Social and Economic Interpretation (Stanford: Stanford University Press, 1973), pp.131-145.;其次,宋代文人更有意愿纪录行程见闻和生活体验[注][日]吉川幸次郎:《宋詩概說》,东京:岩波书店,1962年,第19—27页。其英译版特别探讨了宋诗的日常生活体验。Burton Watson, An Introduction to Sung Poetry (Cambridge: Harvard University Press, 1967), pp.14-19.;再次,宋代地方官员人数众多,且调动频繁[注]James M. Hargett, “Some Preliminary Remarks on the Travel Records of the Song Dynasty (960—1279)”, Chinese Literature: Essays, Articles, Reviews, Vol.7, No.1/2 (1985), pp.67-93.。在此大背景下,宋代纪行赋作为纪行文学体式之一重新焕发生机。较之以往此类作品,其沟通史地时空与抒情叙志的书写机制别无二致,而其不同之处在于:宋赋纪行的地理范围偏重中国的东南、西南地区;行旅方式中水路交通的比重显著上升;舟行路线、川流景观、水文特征及江河水系在描写中被施以浓墨重彩,刻画入微。纪行作为赋林中“体国经野,义尚光大”的重大题材之一[注]刘勰所谓“夫京殿苑猎,述行序志,并体国经野,义尚光大”一段文字是今见最早对纪行赋的理论观照(刘勰著,詹锳义证:《文心雕龙义证》卷2,上册,上海:上海古籍出版社,1989年,第283页)。自其在南朝进入文论家视野以后,无论是在创作,抑或是编纂文集、赋集和建构赋论方面,纪行都成为赋中主流题材之一(丁涵:《纪行赋在建安时代的变奏及其成因探微》,《浙江大学学报》2018年第4期)。,其在宋代的艺术新变不仅关乎世情文风之变迁,更因之与史地因素高度融合的文体性质,使今人仍可透过赋文去体察历史上江山舆地的移变。

一、宋代纪行赋概观

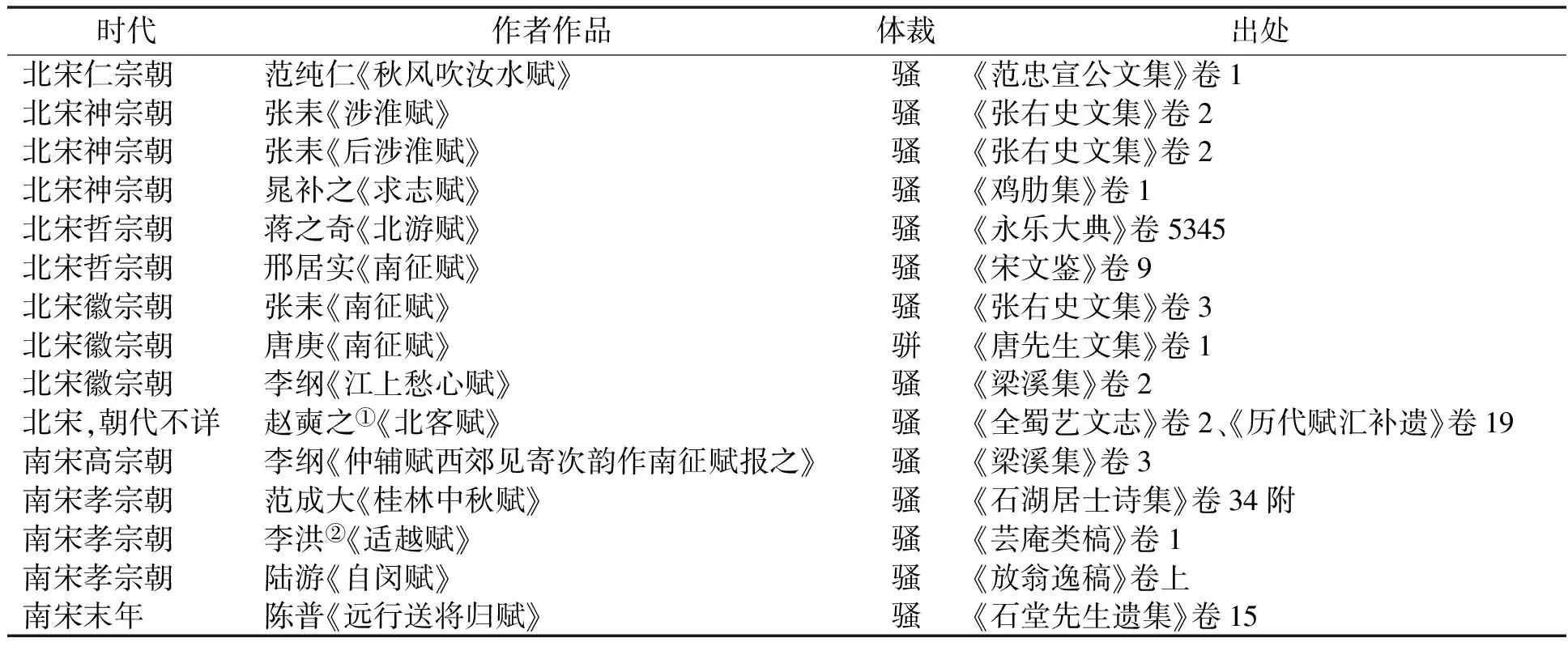

不计只含零星纪行片段的赋,如晁公遡《悯孤赋》以及仅有纪行之名而无纪行之实的赋,如蔡确《送将归赋》,笔者辑得严格意义上的宋代纪行赋共计15篇完帙,此数目在各代现存同类赋作中居于首位[注]本文主要据曾枣庄等主编的《宋代辞赋全编》《全宋文》和马积高主编的《历代辞赋总汇》展开作品搜集,同时对读陈元龙所编《历代赋汇》和鸿宝斋主人所编《赋海大观》。由此统计出历代纪行赋撰述篇数分别为:两汉7篇、三国魏23篇、两晋8篇、南北朝9篇、唐朝10篇、宋朝15篇、元朝1篇、明朝16篇。三国魏、明朝两个时段的作品数虽超逾宋代,但其中三国魏作品目前皆为残篇,而明朝亦有近半数作品遭不同程度的残佚,故宋代纪行赋就完整篇章而言是历朝最多的。。兹将相关篇目信息胪列于下:

表1 作品简表

①脱脱等撰:《宋史》卷238《宗室室系表》,第24册,北京:中华书局,1977年,第8243页。

②王可喜:《南宋词人王质、沈瀛、李洪生卒年小考》,《文学遗产》2005年第5期。

北宋作品中,范纯仁《秋风吹汝水赋》作于至和二年至嘉祐三年(1055—1058)汝州太守任上,为北宋首篇纪行赋作,回顾了自襄城至汝州的行色[注]赋序言此赋作于任襄城宰时。见《景印文渊阁四库全书》第1104册,台北:商务印书馆,1986年,第544B页。纯仁以著作佐郎知襄城县在其父去世后。见脱脱等撰:《宋史》卷314《范纯仁传》,第29册,第10282页。纯仁丁忧期满在至和二年知襄城县,又于嘉祐三年移许州观察判官。见江卉:《范纯仁行年考》,《湖北科技学院学报》2012年第11期。。张耒《涉淮赋》作于熙宁七年(1074)自正阳赴任临淮道中[注]《后涉淮赋》序曰:“余甲寅之秋,自正阳涉淮,作《涉淮赋》。”见张耒撰,李逸安等点校:《张耒集》下册,北京:中华书局,1990年,第977页。;《后涉淮赋》作于熙宁八年(1075)临淮主簿任上,时以事之东海、造访涟水[注]张耒撰,李逸安等点校:《张耒集》下册,第977页。;《南征赋》作于崇宁二年(1103)谪居黄州,其间从赤壁送别友人张大亨[注]坐党籍待罪黄州事,见《张耒传》(脱脱等撰:《宋史》卷444《张耒传》,第37册,第13114页)、《张文潜先生年谱》(张耒撰,李逸安等点校:《张耒集》下册,第1009页)。按张大亨,元丰八年登进士乙科,职至直秘阁(龚延明、祖慧编:《中国历代登科总录·宋代登科总录3》,桂林:广西师范大学出版社,2014年,第1308页)。又张大亨,湖州人,政和七年十二月为司勋员外郎奏请侍读、侍讲事,政和八年八月罢职,终官微提学(李裕民:《四库提要订误》,北京:中华书局,2005年,第20—21页)。。晁补之《求志赋》作于元丰八年(1085),追忆前半生的江南之行和返乡之旅[注]此赋作年之推定分别见易朝志《晁补之年谱简编》(《烟台师范大学学报》1990年第3期)、乔力《晁补之词编年笺注》附录《晁补之年谱简编》(济南:齐鲁书社,1992年,第223—265页)。从赋文获知晁补之自青少年始,已旅寓、游学和转徙于青阳、武林、会稽、上虞、东安、济州巨野故里。赋见宋吕祖谦编,齐治平点校:《宋文鉴》上册,北京:中华书局,1992年,第109—111页。。蒋之奇《北游赋》作于元祐年间(1086—1093)广州知府任上,时友人吴子野告归,之奇赠别并叙其北来游历始末[注]赋序言吴子野至南海逢见作者。见解缙等纂:《永乐大典》卷5345,第59册,北京:中华书局,1982年,第38A页。蒋之奇在元祐年间曾知广州。见脱脱等撰:《宋史》卷343《蒋之奇传》,第31册,第10916页。吴子野生平见陆心源:《宋史翼》卷36《隐逸列传》,北京:中华书局,1991年,第383页。。邢居实《南征赋》作于元祐年间随父由京城谪迁随州道中[注]脱脱等撰:《宋史》卷471《邢恕传》,第39册,第13705页。。唐庚《南征赋》作于大观四年(1110)孟冬十月自汴京贬赴惠州道中[注]《宋史》载:“何执中、郑居中日夜酝织其短。先使言者论其门下客唐庚,窜之惠州。”见脱脱等撰:《宋史》卷351《张商英传》,第32册,第11097页。。赵奭之《北客赋》作于宦游巴楚、历三峡而达永安故区时[注]杨慎编,刘琳、王晓波点校:《全蜀艺文志》上册,北京:线装书局,2003年,第43页。。李纲《江上愁心赋》作于宣和七年(1125),时作者被召从沙县还都,途经故乡无锡[注]李纲于宣和元年去国,又于六年后返京。《宋史》载:“宣和元年,京师大水,纲上疏言阴气太盛,当以盗贼外患为忧。朝廷恶其言,谪监南剑州沙县税务……七年,为太常少卿。”见脱脱等撰:《宋史》卷358《李纲传上》,第32册,第11241页。。

南宋作品中,系年最早的为李纲《仲辅赋西郊见寄次韵作南征赋报之》,乃作者绍兴二年(1132)除观文殿学士、赴任湖广宣抚使兼知潭州时作[注]脱脱等撰:《宋史》卷358《李纲传上》,第32册,第11259、11261页。。范成大《桂林中秋赋》作于乾道九年(1173)中秋,回首自乾道元年(1165)以来九载漂泊九地之萍踪[注]于北山:《范成大年谱》,上海:上海古籍出版社,2017年,第168页。。李洪《适越赋》作于乾道年间(1165—1173),时作者自临安至姚江,著赋以记程[注]由赋文知其履迹当从临安至姚江流域(见曾枣庄、吴洪泽主编:《宋代辞赋全编》,成都:四川大学出版社,2008年,第1374页)。作者在隆兴元年出任永嘉监仓,故作年约在孝宗朝(曾枣庄、吴洪泽主编:《宋代文学编年史》第3册,南京:凤凰出版社,2010年,第1355页)。。陆游作于淳熙五年(1178)的《自闵赋》,历数乾道八年(1172)入蜀前后至淳熙五年(1178)之宦游生涯[注]朱东润:《陆游传》,北京:人民文学出版社,2007年,第169页。。陈普于南宋末年寓居杭州,尝负笈西陵之江并作《远行送将归赋》为故交送行[注]由赋文知其履迹当从杭州至西陵之江。见韩格平主编,马鸿雁校注:《全元赋校注》卷2,长春:吉林文史出版社,2016年,第115页。作者在入元前尝入乡塾,赴浙东从韩翼甫游。见《宋代文学编年史》第4册,第2553页。。

总体而言,宋代纪行赋拥有与宋前同类作品相仿的如下特点:一是,宋代作品集中产生在北宋中叶以往、两宋交接前后、宋元转换之际,如神宗、哲宗、徽宗三朝有8篇,高宗、孝宗两朝有4篇,陈普《远行送将归赋》的确切作年虽不可考,然至少可知当是在宋元易代间。有学者指出时局治乱、国势盛衰与纪行创作的起落有一定的关系[注]刘培:《北宋辞赋研究》,济南:山东人民出版社,2009年,第228页。。二是,其结撰大多是处于“事由于外,兴不自己”的景况中,不脱避难、行役、征战、迁谪等原因(因公务行役有7篇,因迁谪征行有3篇)[注]对于纪行赋各种写作背景,谢灵运曾在景平元年挂冠返乡始宁时所作的《归途赋》序言中赅括了几乎所有的情况:有转徙迁谪、羁泊外任、行役从军、观化听风等,此外他还体认到这些都是被动书写的产物。见欧阳询编,汪绍楹校:《艺文类聚》卷27,上海:上海古籍出版社,1965年,第494页。。三是,其书写样式复归纪行赋发生初期的骚体。仅有唐庚《南征赋》是骈体,余皆骚体。这虽与宋代以赋为文、议论说理的大体印象相左[注]浦铣《复小斋赋话》曰:“宋元赋好著议论。”见何新文、路成文校证:《历代赋话校证》卷上,上海:上海古籍出版社,2007年,第379页。祝尧《古赋辨体》曰:“专尚于理,而遂略于辞,昧于情。”见祝尧:《古赋辩体》卷8,《景印文渊阁四库全书》第1366册,第818页。,却正体现了纪行赋哀时叹世的题材特色与骚体“长于抒幽怨之情”功能的绾合[注]刘培:《两宋辞赋史》,济南:山东人民出版社,2012年,第543—544页。另外宋代骚赋创作风气尤盛,据刘扬忠统计,《文苑英华》杂文骚类收骚体赋42篇;《宋史·艺文志》记载《续楚辞》《变离骚》各20卷;骚赋选本《楚辞后语》6卷;《宋文鉴》“骚”类收北宋37首;《古赋辨体》“后骚”类收宋人骚赋5篇、辞类2篇;《南宋文范》收南宋骚及辞作品15首。这些远非宋代骚赋的全部,所以“与前代不重视辑录骚体赋不同,宋代则是骚赋结集的重要时期”(傅璇琮、蒋寅主编:《中国古代文学通论·宋代卷》,沈阳:辽宁人民出版社,2005年,第104—105页)。。但是,宋代纪行赋也出现了显著的变奏:与往昔作品主要关涉北部中国不同[注]李炳海:《黄钟大吕之音:古代辞赋的文本阐释》,长春:吉林人民出版社,2001年,第260—261页。,宋代作品除范纯仁《秋风吹汝水赋》与南方无涉外,其余诸篇谱写的行迹均涉足中国南部。其文本时空以北宋汴梁、南宋临安的两大都会为中心,向东南、西南辐射、延伸[注]王祥:《论宋代交通与文学之关系》,邓乔彬编:《第五届宋代文学国际研讨会论文集》,广州:暨南大学出版社,2009年,第28—36页。,特别在宋室南渡后,相伴向北、东北、西北的对外交通路线的境内路段大幅削减,南宋半壁江山中的东西走廊备受文人留意。宋代纪行赋对以上版图中的舟行路线、川流景观、水文特征及江河水系的叙述尤其细腻、密集。围绕这一突出特点,后文将先审视其在赋文中的表现形式,在此基础之上再检讨宋人的文学习尚,并蠡测历史地理的嬗变施加于文学表相上的影响。

二、宋代纪行赋中的水意象

中国古代文学中的水意象一般有两大内蕴:一指时间,表示时光匆匆不可逆转;二指心绪,表示愁绪缠绵不可断绝[注]王立:《中国古典文学中的流水意象》,《中国社会科学》1994年第4期;侯立兵:《汉唐辞赋中的西域“水”“马”意象》,《文学遗产》2010年第3期。。而在宋人的文学世界里,“水”被赋予了更多意涵。郭熙、郭思在《林泉高致·山水训》中对“水”的艺术体认颇可玩味:

水,活物也,其形欲深静、欲柔滑、欲汪洋、欲回环、欲肥腻、欲喷薄、欲激射、欲多泉、欲远流、欲瀑布插天、欲溅扑入地、欲渔钓怡怡、欲草木欣欣、欲挟烟而秀媚、欲照溪谷而光辉,此水之活体也。[注]郭熙、郭思:《林泉高致》,俞剑华编:《中国画论类编》,北京:人民美术出版社,1957年,第638页。

真可谓对水体百态的生动刻画。反观文学畛域,宋人素爱以水行喻行文,水的流动和丰富恰好匹配宋代文学中或平易流畅或变幻出奇的特点[注]北宋以田锡、苏洵、苏轼等人为代表所持的“以水喻文”论,皆力主文章妙手天成,多样出新。见何玉兰:《宋人赋论及作品散论》,成都:巴蜀书社,2002年,第33—40页。相似意见,参《两宋辞赋史》,第322页。。如张耒在《答李推官书》中阐发为文的理想状态云:

夫决水于江河淮海也,水顺道而行,滔滔汩汩,日夜不止。冲砥柱,绝吕梁,放于江湖而纳之海。其舒为沦漪,鼓为波涛,激之为风飙,怒之为雷霆……是水之奇变也……江河淮海之水,理达之文也,不求奇而奇至矣。[注]张耒撰,李逸安等点校:《张耒集》下册,第829页。

在他看来,文思若能如水般顺时应势、自然不拘,则无庸刻意求奇而瑰奇自现。苏轼与其所见略同,其《与谢民师推官书》曰:“所示书教及诗赋杂文,观之熟矣。大略如行云流水,初无定质,但常行于所当行,常止于所不可不止。”[注]苏轼著,孔凡礼点校:《苏轼文集》第4册,北京:中华书局,1986年,第1418页。提倡运笔行文如行云流水,随物赋形,自可进退有度,适可而止。苏洵则更深刻地区划了水在顺流、逆流时的各种情状,其《仲兄字文甫说》起初描绘水的自然情态:“油然而行,渊然而留,渟洄汪洋,满而上浮者。”继而描绘风水相激之态:“纡余委蛇,蜿蜒沦涟……汩乎顺流,至乎沧海之滨。滂薄汹涌,号怒相轧……横流逆折,濆旋倾侧……殊状异态,而风水之极观备矣。”[注]林纾选评:《林氏选评名家文集·嘉祐集》,上海:商务印书馆,1924年,第68—69页。最后他用十二个明喻状摹了舒展、迫蹙、迅疾、缓慢、回转、萦绕等态势下绮丽多姿的水意象。这段本身就兼采赋体特性的描述[注]曾枣庄:《宋文通论》,上海:上海人民出版社,2008年,第198页。,精妙诠释了运思属文贵在天成、不拘一格的理念。这些有关“水”的审美理念也或多或少地渗入了宋代纪行赋创作的具体意涵中。

首先,水意象与时间之流相对应。仅就辞赋而言,对稍纵即逝的流年咏叹,从魏晋迄宋未曾中断。陆机《叹逝赋》曰:“川阅水以成川,水滔滔而日度。世阅人而为世,人冉冉而行暮。人何世而弗新,世何人之能故。”[注]陆机撰,金涛声点校:《陆机集》卷3,北京:中华书局,1982年,第24页。一笔沧桑道尽了作者被时间之流侵蚀裹挟下的惆怅与落寞。苏轼《赤壁赋》云:“客曰:‘……寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟。哀吾生之须臾,羡长江之无穷。’”[注]苏轼著,孔凡礼点校:《苏轼文集》第1册,第6页。“客”目眺大江东逝,深感天地悠长,人生短浅,不由悲从中来。宋代纪行赋以逝水譬喻光阴荏苒者也不乏其例,如张耒《涉淮赋》曰:

涉清淮之浩荡兮,聊以豁吾之幽忧……徒见夫云悠悠而朝出,水漠漠而东流。飞沙鸥于晴渚,听夜橹于行舟。彼时豪盛此日废,昔人功业今人愁……胡为寂寂之前古,乃以兴亡而感慨。[注]张耒撰,李逸安等点校:《张耒集》上册,第11页。

悠悠徂川无声携带着扁舟漂流,那片长淮不止是南北地理之交,亦是今昔历史之交。作者徜徉在古今交错、情景交融的时空隧道中,不禁拨动了反视自身境遇、感慨韶华易逝的心弦。

至如赋中水的形态、色调和温度,往往会和器识宏廓的赋家更深层次的历史回眸和空间思索相互映发。如邢居实于元祐年间随父由京城颠沛徐行至随州道中所作的《南征赋》中有云:

历钓台之故丘兮,涉颍水之溱溱。望周襄之芜城兮,吊封人之圮坟。魂飞扬而不反兮,墓芜秽而不治……蹇邅回于水滨兮,日掩掩其黄昏……濯予缨于泌水兮,瞻桐柏之攲嵚。飘风嫖怒以来东兮,薄寒惨凄而中人……奠浊醪于汉祠兮,顾白水之如带。真人一去而不返兮,佳气葱郁而如在。[注]吕祖谦编,齐治平点校:《宋文鉴》上册,第118—119页。

作者横渡奔流不息的颍水,止歇在周襄王泛邑故城,山河依旧,物是人非。一番舟车劳顿后,作者徘徊于汝水之滨,时近黄昏,夕阳偏照,移步寒风侵肌的泌水之畔,感叹佳人阻隔;伫立逶迤如带的白水之傍,怅惘斯人已去。跃然纸上的,正是作者在迍邅困顿之际对似水流年的遐想驰思,正如洪迈所评:“王逢原以学术,邢居实以文采,有盛名于嘉祐、元丰间。然所为诗文,多怨抑沈愤,哀伤涕泣,若辛苦憔悴不得其平者。”[注]洪迈:《容斋随笔》卷16,上海:上海古籍出版社,1978年,第211页。

与前人仅取绕水而置的独立意象予以叠加或重组的表现手法存有分野[注]如汉代枚乘《七发》中“曲江观涛”一节即把涛水的三种胜景、潮来潮去前后的势况、浪涛的中心及边缘的情状连缀成篇。已有学者认识到汉赋列锦、摛文的空间堆砌书写方式,到了宋赋这里明显过渡为一种时间顺叙书写方式(见周裕锴、王朋:《时间与流水:宋代文赋书写方式及其审美观念》,《复旦学报》2016年第4期)。其实不仅汉赋,南北朝乃至唐朝赋中与水相涉的意象,大都未褪去这一色彩。如南朝江淹《别赋》中便铺排了送爱子于无尽的辽河滨、送友人于长河的岸渚边、送恋人于春日的清涟旁等一组意象。唐代黄滔《送君南浦赋》则罗列了分别时郊天路口津渡夹岸的柳条、采蕨山前解开缆索的桂舟和分别后一川之茫茫烟景、两岸之渺渺风涛等几组意象合成的情境。,宋代纪行赋家常会从亲历者的角度将自己置身于一幅动态画卷之中,如此按照行程递进而展开的水意象就会显得层序分明,完整无缺,这在两篇涉笔长江水系的纪行赋中得到了充分展现。唐庚《南征赋》云:“尽荆门之荦确,瞰蜀江之汤汤。念故人之久别,觉良晤之甘香。稍回翔于澧浦,忽零乱于潇湘。时廓寥而浩荡,复收敛而凄凉。咏《九歌》之余哀,闵三闾之孤趣。”[注]唐庚著,黄鹏编:《唐庚集编年校注》,北京:中央编译出版社,2013年,第148,538—539页。舟过竦峙的荆门山,川江东注、高浪西翻的三峡风景自然映入眼帘。接着作者东临洞庭湖的澧水之上,欲进又止,南极潇湘后,在茫无涯际之中备感沧海一粟、孤形吊影,赋中所谓“时廓寥而浩荡,复收敛而凄凉”。唐庚《唐子西文录》自言:“词虽不工,自谓曲尽南迁时情状也。”*唐庚著,黄鹏编:《唐庚集编年校注》,北京:中央编译出版社,2013年,第148,538—539页。李纲《南征赋》曰:“览庐阜之瑰秀兮,俯大江之东流。登黄鹤而遐瞩兮,发孤照于寸眸。吞云梦于胸中兮,怀浙河于醉里。怅离群而索居兮,寄相思于一水……临洞庭而伤怀兮,望九疑而增思。”[注]李纲著,王瑞明点校:《李纲全集》上册,长沙:岳麓书社,2004年,第16页。作者先后旅泊湘江,取道澧水,涉历洞庭湖,遥望九嶷山,离群索居之刻,亦是思深忧远之时。凭栏远眺一江春水东去,更徒增了作者的逝川之叹。

袁行霈说:“逝川的比喻不但喻示了时间的流逝,也喻示了时间永不停歇、一去不返的特点……如何消除在历史长河中个体生命的孤独感,遂成为哲人和诗人共同的困惑。”[注]袁行霈:《逝川之叹——古代哲人和诗人对时间的思考》,《学问的气象》,北京:新世界出版社,2009年,第140页。千载之下,这种“宇宙意识”或曰“历史意识”“生命意识”[注]刘跃进:《兰亭雅集与魏晋风度》,《安徽大学学报》2011年第4期。,在哲人和诗人的心灵潜流中始终挥之不去。在上述纪行赋中,赋家同样也面临着如何消弭有限的个体和无限的时空之间的矛盾。作者即便在纪行赋中可以做到控引天地,错综古今,但在无止无休的江河奔涌、时光流逝中也难以消愁释愦。

另外,宋代纪行赋中“水”的多变意象与错综的心绪相对应,根据水情的缓急、夷险、顺逆之别,又可进一步细化为纪行赋作者沿路心态的多维镜像。

或以惊涛骇浪、风波迭起喻示作者的惕栗不安,如张耒朝发赤壁之后的眼中即景,其《南征赋》曰:

予文穷而莫讳兮,顾四方其何适……风予帆于昼日兮,予朝发于赤壁。摽玉垒之下流兮,逝蓬飞于一息。迅沮漳而横入兮,汇扬澜于左蠡。嬣吾目而无恨兮,涛猛兽以噬狞。霁光风于木末兮,俟余波犹未肯平。[注]张耒撰,李逸安等点校:《张耒集》上册,第25,11,12页。

或以浟浟缓流、曲折回旋的意象指代作者的情感流转,如范纯仁自襄州行经汝州路上的触景生情,其《秋风吹汝水赋》曰:

嗟旅怀之羁愤兮,感时律之峥嵘。遵汝流之萦纡兮,背嵩峰之翠横。号霜风之憭栗兮,肃天地而凄清……脱林实于沙际兮,浮琐碎之秀莹。激回流之平迥兮,蹙绡文之细轻。涵夕照之演漾兮,荡澄潭之空明。[注]范纯仁:《秋风吹汝水赋》,《景印文渊阁四库全书》第1104册,第544B页。

作者一路跟随潆绕的汝水沿洄,背依苍翠的嵩山前行。霜风憭栗、天地凄清的衰飒景象为其平添了几许羁愁离恨。他心中的委曲宛如洄冱的汝水,直到被阻遏的汝水缓和为平波细流,被吹皱的水面轻漾起徐徐波纹,夕阳余晖下的潭水复归静谧澄澈,水光山色的空灵映带左右,此时景语情语已然难辨,过客心底也随着水之光影、纹理、流势的推移而泛起涟漪,先前的凄怆况味不觉消散。又如唐庚《南征赋》曰:“舍浈阳之短策,放清远之孤舟。觑碧落之灵秘,嘲峡山之媚柔。承悬崖之滴乳,搴袅岸之垂樛。探羊城于浩茫,发蒲涧于深幽。穷一时之诡观,渺万古之清愁。”[注]唐庚著,黄鹏编:《唐庚集编年校注》,第148页。作者在清远县登舟远航,浮游于清流亹亹的始兴江,尔后东折逆入龙川江,曲折辗转的舟行一如其内心世界的跌宕起伏,作者的情绪渐被沿岸峡山的柔媚、垂樛的袅娜、菖蒲涧的深幽所浸染,流落转徙的抑郁寡欢和衰颓之感终为潺湲流水洗去。再如陈普《远行送将归赋》曰:

去家而泛江湖兮,日月半乎岁周。东探禹穴兮,登秦望而窥浟浟。笑句践宇宙狭兮,吊兰亭仓卒为荒丘。西涉浙湍兮,出三吴而见淮……奔淙春突乎足下兮,兹流何日而安安[注]按:此处句读误,据武怀军《金元辞赋研究评注》改(北京:群言出版社,2006年,第185页)。。北渡乌江兮,问项籍何见……为汝挽西江历历山川与古今兮,嗟心郁结而莫舒。[注]韩格平主编,马鸿雁校注:《全元赋校注》卷2,第116页。

作者乘舸泛江,东探会稽山,登临秦望山,一览蜿蜒迤逦的江面,继而西出浙江,北济乌江[注]按其行迹,此乌江当指长江下游的渡口,同时也是长江入海口往上游的第一渡口。乌江河入长江口为乌江浦,属和州。《宋史》载:“和州上……南渡后为姑熟、金陵藩蔽也……乌江。”(脱脱等撰:《宋史》卷88《淮南西路》,第7册,第2183—2184页),南下西江[注]按其行迹,此处“西江”当指西陵一带长江东流出西陵峡一段。杜牧《西江怀古》云:“上吞巴汉控潇湘,怒似连山净镜光。”(彭定求等编:《全唐诗》卷522,北京:中华书局,1980年,第5963页)《水经注》载:“江水出峡,东南流,迳故城洲……故城洲上,城周一里,吴西陵督步骘所筑也……江水又东迳故城北,所谓陆抗城也。”(郦道元撰,杨守敬、熊会贞疏:《水经注疏》卷34《江水二》,南京:江苏古籍出版社,1989年,第2846—2847页)。在一番水上周游与精神求索之后,作者依旧愁肠百结,难释重负。许结谓陈普赋“于理简意赅中,陈赋尚有情境曲折的优点”,其“描写行旅之曲折和作者创作心态之曲折,反映的正是宋末文人进退维谷的困惑”[注]郭维森、许结:《中国辞赋发展史》,南京:江苏教育出版社,1996年,第627—628页。。此赋字里行间的曲水意象,折射了作者寻绎心灵逃薮的艰辛历程。

或以水流湍急、一泻千里的气象映托作者的豪情壮志。李善在注郭璞《江赋》时引《晋中兴书》曰:“璞以中兴,三宅江外,乃著《江赋》,述川渎之美。”[注]萧统编,李善注:《文选》卷12,第2册,上海:上海古籍出版社,1986年,第557页。郭璞欲图中兴之志昭然可见。无独有偶,李洪《适越赋》写道:

出修门而东骛兮,驾灵胥之怒涛。命榜人而理棹兮,御龙骧之巨艘。睨组练之喷薄兮,忽鹅鹳之鸣号。江海淼沵以东注兮,雉堞屹然而增牢。启东南之王气兮,应赤县之神皋……三江既泛其汹涌,万壑亦饫于崂嶆。姚江萦带而并海兮,四明勃郁以周遭。山峭拔而益奇,溪洄洑而滔滔。……予既冥搜而遐嚼,聊舒啸以抽毫。[注]曾枣庄、吴洪泽主编:《宋代辞赋全编》,第1374页。

作者步出临安城门后,于恢弘壮阔的江海之上亲见宋廷大阅水师、操练军阵,顿觉临安城池襟带江湖,东南王气荟萃钱塘。潮汐无论去还,峻崿依旧横江,天地寥廓,江山雄胜,表露出作者壮志凌云、气吞山河的豪情,映照了孝宗中兴、收复河山之时代环境下,南宋中期赋作慷慨激昂的特质。

由此观之,宋代纪行赋不惜笔墨,将水的千姿百态穷形尽相,彰显了水意象的灵活多样。在《南征赋》中,邢居实历经波澜壮阔的颍河、徘徊难进的汝河、水质清寒的泌河、逶迤如带的白河时,不单笔下水的意象变化多端,而且起承转合间语意文情也随之升降改换。而李纲《南征赋》则用平实剀易的语言,将湘江、澧水、洞庭湖的一段客游途中的典实给冲淡、溶解了,虽“题为‘南征’,但完全摆脱了过去一些写征行之作的老套,对一般的古迹略不涉及,只由洞庭、九嶷而想到与自己的遭遇相同的屈原,使忧国伤时的主题思想集中突出。这在艺术处理上也是别开生面的”[注]马积高:《赋史》,上海:上海古籍出版社,1987年,第450页。。与郭璞《江赋》中多掺入丰赡的水字偏旁形容词与人事典故以塑造江水形象有别[注]王德华:《述长江之美,寄中兴之望——郭璞〈江赋〉解读》,《古典文学知识》2010年第6期。,张耒《涉淮赋》用天然去饰、平易晓畅的文辞,将淮水的多愁展露无遗。而其《南征赋》则为了将情感一吐为快,“甚至采取反复渲染的方法”[注]刘培:《论张耒的辞赋创作》,《东南大学学报》2009年第5期。,在排宕奔放的沮漳、汪洋恣肆的扬澜、晴尤未平的余波等易变的水势中,回环复沓地诉说自己的懔忧和震撼。是故,宋人好“水”和“水”的摄入,为纪行赋题材的创作带来了思想与艺术的突破。

三、文学描述与水文信息之互证

如果说上节所述宋代纪行赋中水意象的构成和变换受到宋人的审美情趣、为文理想及其一贯人格与当时情愫的牵动,那么也不当忽视,赋中水意象的前提——“客观的物象”也即彼时的自然、人文地理环境亦与水意象的呈露缔结了不解之缘[注]袁行霈:《中国诗歌艺术研究》,北京:北京大学出版社,2009年,第51页。。宋代纪行赋中的书写内容和方式,还因宋代独特的人文地理(如驿路、移民、贸易、战争、疆域、科举等状况)、自然地理(如气候、植被、土壤、地貌、水文等条件)或二者交互影响而带有鲜明的时代风貌[注]侯仁之提出:“历史地理学按其研究对象,还被区分为历史自然地理和历史人文地理……其主要目的则在于探讨同一地区或同一地理环境在不同历史时期的实际情况,以及其发展演变的规律。”见氏著《历史地理学四论》,北京:中国科学技术出版社,1994年,第4—5页。。赋文中遗散的史地讯息艺术地再现了人文与历史地理的变迁,故别具一种特殊的历史深沉和沧桑感。兹将宋代纪行赋所纪水域情况归纳如下:

表2 水上航线

通览全表可知,诸赋所述水上航线涉及淮河、长江、钱塘江、珠江四大水系中的29条支流或湖泊。其中一些赋作的内容反映了当时人文和自然地理变迁的信息,当然,时移世易、沧海桑田的印迹也遗留在赋文中。

(一)彭蠡湖南向的扩张

据张修桂考证,彭蠡泽古时有“早期古泽”和“后期新泽”之别,与今天鄱阳湖相关的“后期的彭蠡新泽”,也是“由小到大发展演变而成的”[注]谭其骧、张修桂:《鄱阳湖演变的历史过程》,《复旦学报》1982年第2期。。先秦以前,古长江九江河段被分扯成数条汊河,彭蠡古泽遂成为古长江的泄洪洼地。这种水陆相间的洪泛盆地,与《尚书·禹贡》关于扬州“彭蠡既潴,阳鸟攸居”,导江“过九江,至于东陵,东迤北会于汇”及导漾“东汇泽为彭蠡”的描写大体一致。此数条汊河渐趋归并,同时不断南移,到西汉后期终合成长江主泓,且将彭蠡古泽分隔在其水道北侧。剥离在北的彭蠡古泽,逐步丧失水源,并湮废淤淀成星罗棋布的潴泺和陂池,后演化为今龙感湖、大官湖、泊湖等湖沼。但在5世纪以前,鄱阳湖的主体水体仍在江北[注]邹逸麟:《中国历史地理概述》,上海:上海教育出版社,2007年,第50页。。嗣后彭蠡新泽经赣、抚、饶、信、修等纵横河网漫长的灌注,至北魏已将湖水推进到今江西星子和都昌县西陲[注]《三国志·周瑜传》载:“十一年,督孙瑜等讨麻、保二屯,枭其渠帅,囚俘万余口,还备宫亭。”可知建安十一年周瑜曾在宫亭湖中操练水军(陈寿撰,裴松之注:《三国志》卷54《吴书九》,第5册,北京:中华书局,1971年,第1260页)。《水经注》载:“其水总纳十川,同臻一渎,俱注于彭蠡也……东西四十里,清泽远涨,绿波凝净,而会注于江川。”可知北魏时期彭蠡湖的扩张(郦道元撰,杨守敬、熊会贞疏:《水经注疏》卷39《赣水》,第3254—3255页)。。据李孝聪考辨,唐末五代以来积潦暴涨[注]李孝聪:《中国区域历史地理》,北京:北京大学出版社,2004年,第238页。,原本在唐代被湖水所漫仅剩孤岛的鄡阳县故城,已完全沦陷于浩瀚湖区,且在唐代未被水覆的白沙、武林也遭到淹浸[注]司马贞《索引》案:“今豫章北二百里,接鄱阳界,地名白沙,有小水入湖,名曰白沙坑。东南八十里有武阳亭,亭东南三十里地名武林。”司马迁:《史记》卷114《东越列传》,第9册,北京:中华书局,1959年,第2982页。。湖区东界莲荷山与鄱阳县当间,南临康郎山之南的邬子寨,西濒松门山东端与瑞洪镇一线,奠定了今日鄱阳湖的框架[注]《太平寰宇记》卷106《江南西道四》载:“松门山,在县北,水路二百一十五里……北临大江及彭蠡湖”,又《太平寰宇记》卷107《江南西道五》载:“莲荷山,在县西四十里彭蠡湖中,”又“康郎山,在县西北八十里鄱阳湖中,云康氏所居。又名抗浪山,谓能抗风涛也,”又“瑞洪水,在县西北……族亭湖,在县西,水路八十里。湖中流分当县及南昌县二界。”(乐史撰,王文楚等点校:《太平寰宇记》,北京:中华书局,2007年,第2102、2137、2140—2141页)《舆地纪胜》卷26《江南西路》载:“彭蠡湖去进贤县一百二十里,接南康、饶州及本府三州之境,弥茫浩渺,与天无际”,又“邬子寨在进贤县东北一百二十里。”(王象之:《舆地纪胜》,北京:中华书局,1992年,第1162、1167页)。相较唐代,宋代大大开拓了原星子县东南宫亭湖和都昌夹岸一带的湖面[注]谭其骧主编:《中国历史地图集》第5册,北京:中国地图出版社,1982年,第58页;《中国历史地图集》第6册,第26页。。“扬澜”“左蠡”之称谓,开始在宋代文学作品中涌现。李纲《过彭蠡》云:“世传扬澜并左蠡,无风白浪如山起。”[注]李纲著,王瑞明点校:《李纲全集》上册,第224页。欧阳修《庐山高赠同年刘中允归南康》也云:“长江西来走其下,是为扬澜左蠡兮,洪涛巨浪日夕相舂撞。”[注]欧阳修著,李逸安点校:《欧阳修全集》第1册,北京:中华书局,2001年,第84页。是知彭蠡湖上往来船夫每惧其不测之虞,为历史自然环境使然。所以若非彭蠡湖南浸,张耒形诸笔端的湖水恐怕就没有那样的气势磅礴了。其《南征赋》曰:“迅沮漳而横入兮,汇扬澜于左蠡。嬣吾目而无恨兮,涛猛兽以噬狞。霁光风于木末兮,俟余波犹未肯平。”[注]张耒撰,李逸安等点校:《张耒集》上册,第25,11,11—12页。这段文字形象地描摹了疾风骤雨、巨浪滔天的宏大水景,虽然彭蠡湖的实境被披上了一层艺术的面纱,但却吐露出唐宋时期鄱阳湖盈缩消长的讯息,直观地展现了宋时沮漳二水会流入江后被彭蠡湖汲引,促成扬澜与左蠡一西一东如颈扼湖的情形。

(二)古淮河末期的形态

历史上淮河流域的水系地貌并非一成不变,特别是宋时黄河中下游的改道,导致原已成形的淮河水系紊乱频仍,连带引发洪涝灾害[注]如太平兴国八年黄河在滑州决堤,洪水南侵,灾情蔓延至淮河流域(脱脱等撰:《宋史》卷91《黄河上》,第7册,第2259页)。在离《后涉淮赋》写就不久后的熙宁十年至元丰四年间,淮河再度告急,且历时更久,殃地更广(陈桱:《通鉴续编》卷9,《钦定四库全书》版第12册,第30A页)。这次黄河在澶州川壅而溃,南向决口侵袭淮河流域,一度夺占了淮河的入海河道(杨明:《极简黄河史》,桂林:漓江出版社,2016年,第58页)。而至两宋之交,淮河多灾多难的序幕正式拉开。靖康元年金人强以黄河为界迫宋和议。建炎二年冬,杜充人为“决黄河,自泗入淮以阻金兵”(脱脱等撰:《宋史》卷25《高宗本纪二》,第2册,第459页)。自此黄河不再东北流向渤海,改以东南流入泗、淮为常(《中国自然地理》编辑委员会编:《中国自然地理·历史自然地理》,北京:科学出版社,1982年,第52页)。黄河历史上这第四次重大改道的余威绵延至清中叶,其下游侵夺古淮河在云梯关附近的入海口就成了常态(辛德勇:《黄河史话》,北京:社会科学文献出版社,2011年,第96页)。。而淮河本来是一条河槽宽深、出路畅通、独流入海的外流河,这在《水经注》的详实形容中历历可辨:

水出慎阳县西,而东径慎阳县故城南[注]熊会贞按:“《汉》《魏》《晋》《宋》《齐志》作真阳……《地形志》,真阳有真阳城。在今正阳县北四十里。”(郦道元撰,杨守敬、熊会贞疏:《水经注疏》卷30《淮水》,第2506页)……又东过寿春县北,肥水从县东北流注之……淮水又北径下蔡县故城东……淮之东岸,又有一城,即下蔡新城也……《郡国志》曰:平阿县有当涂山,淮出于荆山之左,当涂之右,奔流二山之间而扬涛北注也……淮水左径泗水国南,故东海郡也……《地理志》曰:游水自淮浦北入海。游水亦枝称者也[注]杨守敬按:“游水自今安东县西枝分北流,经海州赣榆县,又自县西东流,至县东北入海。《方舆纪要》,安东县游水盖即涟水。”(郦道元撰,杨守敬、熊会贞疏:《水经注疏》卷30《淮水》,第2569页)。淮水又东入于海。[注]郦道元撰,杨守敬、熊会贞疏:《水经注疏》卷30《淮水》,第2506—2570页。

若把这段古淮河中下游的流程与熙宁七年张耒赴任临淮主簿先下蔡河、舟次泗上、将之临淮[注]有《八月三日舟行自蔡河赴临淮》诗可参。(张耒撰,李逸安等点校:《张耒集》下册,第977页)的舟行轨迹对读,就会发现二者高度的重合。其《涉淮赋》曰:“转峡石而下泛兮……抚墟庙而湮沦。”*张耒撰,李逸安等点校:《张耒集》上册,第25,11,11—12页。这一段简述了张耒从峡石山至下蔡的涉淮航路。《后涉淮赋》则记叙得更为细致,序曰:“既至泗之临淮,邑之东南皆淮也……今秋又以事之东海,至涟水,入涟河。舟人告予曰:‘淮水自是入海矣。’”正文又曰:“浩淮流之汤汤兮,荡余舟以沿洄……始进棹于正阳兮,睨下蔡之穷城。界陈许之北壤兮,望荆涂之两山……指溟渤于西北兮,曰此淮流之所还。彼百川之归海兮,吾固知其必然。”*张耒撰,李逸安等点校:《张耒集》上册,第25,11,11—12页。张耒此赋所录与《水经注》所释古淮河走向若合符节:地处淮汝之滨、淮河中流的正阳关因其处于淮河诸多支流的汇合点[注]陈桥驿:《淮河流域》,上海:春明出版社,1952年,第15页。,下水量丰沛。淮水东流,过境位于寿州的寿春城遗址附近,此地亦是距张耒时代不远的后周与南唐古战场,寿州治下蔡县可隔水相望。继而淮水穿行峡石山,抵达陈、许二地接壤处。荆、涂二山对据,翼带淮水。越临淮,跨泗州,临涟水,已是淮河下游,涟水县境有涟水从沭水入淮,最后淮水流入黄海。这是古淮河最后一次较为完整地见载于中国辞赋。

依照张耒赋中勾勒的古淮河流域状况,可以印证直至熙宁八年前,尽管黄河侵淮频发,古淮河依旧保持尾闾通畅,其干流位置和生态水系未受到致命影响。其前后《涉淮赋》不仅生动地重现了宋代联接南北水路干线的汴河、淮河的枢纽地位[注]宋代从长安、洛阳东移到以汴河为起点,连接蔡、颖、淝、涡、涣等东南流注淮河的河道网络之重要性,比唐代提高了。见[日]内山精也著,朱刚、益西拉姆译:《长淮诗境——〈诗经〉至北宋末之演变》,《第五届宋代文学国际研讨会论文集》,第169—190页。,还透露了北宋尚未形成长期夺淮局面前的古淮河最后的河槽形态。

(三)运河冬季的制约

北宋以汴梁为中枢的运河网络因便捷发达而著称[注]《宋史·河渠志》载:“有惠民、金水、五丈、汴水等四渠,派引脉分,咸会天邑,舳舻相接,赡给公私,所以无匮乏。”(脱脱等撰:《宋史》卷94《汴河上》,第7册,第2321页),但据辛德勇统计,从宋初至绍圣元年(1094)的134年中,汴河水运的季节局限性凸显,前后黾勉冬运的仅有十余年,除却水流衰萎致使水位偏低外,破冰行船之不易也是冬运难以为继的原由[注]辛德勇:《历史的空间与空间的历史》,北京:北京师范大学出版社,2005年,第261—262页。。不独汴河的通航能力受制于季节,“通漕四渠”中的惠民河亦遭到扼束,如绍圣元年宋用臣建言:

元丰间,四月导洛通汴,六月放水,四时行流不绝。遇冬有冻,即督沿河官吏,伐冰通流。自元祐二年,冬深辄闭塞,致河流涸竭,殊失开道清汴本意。今欲卜日伐冰,放水归河,永不闭塞。及冻解,止将京西五斗门减放,以节水势,如惠民河行流,自无壅遏之患。[注]脱脱等撰:《宋史》卷94《汴河下》,第7册,第2333,2336—2337页。

由是可知,惠民河在冬日面临着与汴河类似的窘境:冰封雪冻、浅涩枯涸,这些均造成通航不便。而唐庚的《南征赋》恰恰见证了12世纪初席卷北宋大地的那场寒流[注]竺可桢认为,11世纪初,物候资料显示气候转冷;12世纪初,气候转寒加剧(氏撰《中国近五千年来气候变迁的初步研究》,《考古学报》1972年第1期)。嗣后学界对“第三个寒冷期”多有发覆,如牟重行《中国五千年气候变迁的再考证》(北京:气象出版社,1996年,第48—53页)、张全明《中国历史地理学导论》(武汉:华中师范大学出版社,2006年,第73—77页)、中国大百科全书总编辑委员会编《中国大百科全书·地理学》(北京:中国大百科全书出版社,2002年,第282页)。。赋里描述道:“始摄提之孟冬,子负罪而南驰。雪盈尺而更繁,风三日而犹吹。体冻极而若无,心怖甚而忘悲。”[注]唐庚著,黄鹏编:《唐庚集编年校注》,第147,147页。农历十月,京畿已是雪虐风饕,天寒地冻给作者心头蒙上了一层阴翳,更使他失去了沿惠民河溯游的可能。赋中又言:“凡再信而至许,觉惊魂之稍归。”*唐庚著,黄鹏编:《唐庚集编年校注》,第147,147页。按其趋赴位于隶京西路的许州的此段行程,本可从贯穿洧、潩二水的惠民河径直驶船到达*脱脱等撰:《宋史》卷94《汴河下》,第7册,第2333,2336—2337页。。唐庚弃水路改择陆路,其不得已的隐情于此豁然可通。

(四)峡路地位的提升

宋代水路交通重于陆路,主要因为政治、军事、经济、文化中心逐渐向东、向南转移,宋代纪行赋记录的水上路线也反映了这一历史变动。其中,出入四川的峡路跻身交通咽喉就是一则典例,这不仅是两宋时代贯通东西地区的客观需要,更是形势所迫之举:当时川滇、川黔交通梗阻,川陕交通又受限于军事,惟余此峡路为四川与中央之间的通途[注]蓝勇主编:《长江三峡历史地理》,成都:四川人民出版社,2003年,第308—311页。。在宋代峡路非但是内外仰给的经济命脉[注]《宋史》载:“川益诸州金帛及租、市之布,自剑门列传置,分辇负檐至嘉州,水运达荆南。”(脱脱等撰:《宋史》卷175《漕运》,第13册,第4252页)苏德祥《新修江渎庙钡记》载:“建帆高挂则动越万艘,连樯直进则倏逾千里。为富国之资,助经邦之略。”(杨慎编,刘琳、王晓波点校:《全蜀艺文志》中册,第1042页)欧阳修《峡州至喜亭记》载:“而贡输商旅之往来者,陆辇秦、凤,水道岷江,不绝于万里之外。”(欧阳修著,李逸安点校:《欧阳修全集》第2册,第564页),亦是牵涉国计民生的战略要津[注]乾德二年,刘光义、曹彬取峡路伐蜀,上距夔州锁江三十里临制,同时曹翰“自石门径趋归州,饷运不乏,由夔、万入会王全斌军,成都以平”(脱脱等撰:《宋史》卷260《曹翰传》,第26册,第9014页)。其日益成为江防要地,端平三年宋理宗下诏:“沿江制置使陈韡应援淮东,授淮西制置使兼沿江制置副使史嵩之应援江陵、峡州江面上流。”(脱脱等撰:《宋史》卷42《理宗本纪二》,第3册,第811页)嘉熙三年,京湖制置使兼知鄂州孟珙提出上流备御宜为藩篱三层的整体构想(脱脱等撰:《宋史》卷412《孟珙传》,第35册,第12377页)。。同时,这条大动脉也造就了诗赋繁荣之路。唐庚《南征赋》曰:“尽荆门之荦确,瞰蜀江之汤汤。”[注]唐庚著,黄鹏编:《唐庚集编年校注》,第148页。作者经涉耸峭雄踞的荆门山,目尽长空,未出三峡便尽览川江银潢倒泄的场景。又如陆游赴东屯途中,移舟经岷江、内江、涪江以及沿江的大小湖泊,又身历奉节县东赤甲山和白盐山绝壁对峙、夹峰奔流的航段[注]赤甲山,又名赤岬山,与白盐山俱在四川奉节东(乐史撰,王文楚等点校:《太平寰宇记》卷148《山南东道七》,第2873、2875页)。,其《自闵赋》曰:“穷三江而浮七泽兮,莫维余舟。赤甲崇崇兮,白盐酋酋。东屯之下兮,清泉美畴。”[注]陆游:《陆游集》第5册,北京:中华书局,1976年,第2496页。至宝祐二年(1254)董槐上疏,欲“置司夔门,以通荆、蜀”。理宗“优诏答”,决定遣官进司夔路[注]脱脱等撰:《宋史》卷44《理宗本纪四》,第3册,第852页。,峡路则更成官民赖以生存的航道。再如赵奭之《北客赋》序曰:“北客宦游巴楚,历三峡之险,而抵永安故区……”正文又曰:“南游巴楚,实仕于夔。历白帝之区城,睋赤甲之崄巇。瞰滟滪之出没,峙瞿塘之巍巍。观楚国之绝塞,悼蜀宫之故基。”[注]杨慎编,刘琳、王晓波点校:《全蜀艺文志》上册,第43—44页。作者宦游巴楚,在奉节县长江北岸白帝山瞰临夔门雄胜,挥别一旁绝壁峥嵘的赤岬山,逼近瞿塘峡口的滟滪堆[注]陆游《入蜀记》述滟滪堆形胜曰:“瞿唐关,唐故夔州,与白帝城相连……关西门正对滟滪堆,堆碎石积成,出水数十丈。”(陆游:《陆游集》第5册,第2459页)苏轼所作《滟滪堆赋》也对瞿塘峡的闳肆水势巨细毕陈。,这段从瞿塘峡西门历三峡而达永安故区水行的必经之路得到了清晰的笔述。在揭示了三峡地区不同航段滩碛交错、险急无常的复杂地情之外[注]蓝勇主编:《长江三峡历史地图集》,北京:星球地图出版社,2015年,第187页。,这段山高谷深、水阔天遥的独特峡谷风光绘景也令全赋大为增色。另外,还有一些宋代人文、自然地理史实散见于纪行赋中,譬如范成大《桂林中秋赋》:“矧吾生之漂泊兮,寄蘧庐于八埏。”唐庚《南征赋》:“舍浈阳之短策,放清远之孤舟。”说明宋时供人寄宿的逆旅和出行的水驿已拓展到殊方绝域[注]《续资治通鉴长编》载:“诏自嘉、眉、忠、万至荆南沿江分置驿船,以济行李。”(李焘:《续资治通鉴长编》卷6《乾德三年》,第2册,北京:中华书局,1979年,第149页)《大清一统志》卷341《英德府》载:“浈阳故城,化英德县。”宋置芙蓉驿在县南二里。李吉甫按:“浈阳县,中。南至州四百二十五里。”(李吉甫撰,贺次君点校:《元和郡县图志》卷34《岭南道一》,北京:中华书局1983年,第891页)。但按赋家言外之意,这些交通的便利对于他们似乎意味着伴随而来的更远的放逐和更深的孤寂。

综上,宋代赋家对与水相涉的行进路线、川流景观、水文特征或江河水系的关注远迈前代,这既受到纪行赋自身“因地及史、叙行述志”文体机制的影响,也与宋人用“水”写作和论文的偏好以及个人的品性、一生的遭际、创作的心境息息相关。此外,纪行赋文本的面貌还受到疆域政区改易、山川形貌嬗递、政治氛围更替等外部历史地理因素的影响。自然、岁月和人类的雕琢伟力,偷换了江山旧时的模样,留下了文人前代的记忆,使得纪行赋中山河改转、天地翻覆的呈现传递出历史时空的厚重和沧桑感。