植入前胚胎遗传学筛查对复发性流产患者妊娠结局的影响

杨金伟 王志强 柴三明 王 琰 张 霖 安锦霞 倪亚莉

甘肃省妇幼保健院(兰州,730050)

我国将复发性流产定义为≥3次妊娠28周之前的胎儿丢失[1]。临床研究发现,3次以上自然流产者妊娠,流产率会上升至40%[2]。植入前胚胎遗传学筛查(PGS)技术的适应证包括反复自然流产等,利用高通量测序、囊胚滋养外胚层细胞活检技术,有更强的时间优势,可显著提高临床妊娠率和活产率[3],有效解决遗传因素造成的流产问题。本研究分组比较复发性流产患者应用PGS技术后的妊娠结局,探讨其临床应用价值。

1 资料与方法

1.1 一般资料

收集本中心2016年1月—2018年4月复发性流产患者95例,其中对照组55例,行常规体外受精-胚胎移植(IVF-ET);筛查组40例,接受PGS技术。纳入标准:①自然流产≥3次,或2次自然流产且其中至少1次流产物检查证实存在病理意义的染色体异常;②夫妇双方外周血染色体核型正常;③妇科检查、阴道B超、宫腔腹腔镜检查提示无子宫解剖结构异常;④内分泌功能检测正常,无高泌乳素血症、无甲状腺功能异常、无糖尿病或其它内分泌疾病;⑤ 阴道微生态检查正常,TORCH检查阴性,无支原体和衣原体等感染;⑥生殖8项抗体检测均阴性,凝血功能无异常;⑦男方精液检查无异常;⑧无长期吸烟、吸毒、酗酒和射线暴露等生活史。

1.2 方 法

1.2.1 取卵、受精和胚胎培养 通过个体化促排卵方案进行控制性超促排卵,在注射hCG后36h,经阴道B超指引下穿刺取卵。筛查组于取卵后培养30min后脱颗粒,观察卵子成熟情况,成熟卵子在hCG日后38~40h行卵胞浆内单精子注射(ICSI)。之后在卵裂胚培养液中洗涤卵子,并将其移入培养皿,放入CO2培养。第1天早晨观察受精情况,将所有正常受精(2PN来源)的胚胎培养至第3天,进行透明带打孔并转入囊胚培养液继续培养至第5~6天。对照组于取卵后根据患者实际情况进行IVF。加精后4h拆除颗粒细胞,观察第二极体的出现,未出现的成熟卵,加精后6h再次观察,仍未出现或第二极体不足成熟卵的50%时,即行补救ICSI(同筛查组),放入CO2培养箱继续培养。根据胚胎发育情况和年龄要求,挑选1~3枚形态发育较好的胚胎移植入宫腔内。

1.2.2 囊胚期胚胎活检 拟进行囊胚期活检的胚胎于第5或6天采用Gardner的评分方法对囊胚进行评定,如形成≥4级的囊胚即行滋养外胚层细胞活检[4]。将活检后的囊胚移入培养皿对应微滴,进行玻璃化冷冻保存于液氮中,检出样本按预先标记的号码装入PCR管检测。

1.2.3 染色体筛查 应用高通量测序技术:①胚胎细胞进行全基因组扩增;②取全基因组扩增后的DNA,经过片段化(超声或酶切等)选择一定片段大小的DNA分子(如150~250bp);③通过文库构建流程,在上述DNA分子两端加上测序用接头;④上机测序获得一定长度的序列(reads);⑤通过相应的软件对测序数据统计分析,获得每条染色体的统计量。根据数理统计的原理、胚胎DNA测序数量的结果和染色体数量的相对变化,通过统计学算法进行差异区分,实现胚胎染色体非整倍体的植入前筛查。

1.3 妊娠结果的判定

胚胎移植后14~16d,测血绒毛膜促性腺激素(β-h CG)值≥5U/L,30d阴道B超示宫内有孕囊和胎心搏动,判定为临床妊娠。

1.4 统计学分析

采用SPSS22.0统计软件进行数据分析。正态分布计量资料使用(±s)表示,采用t检验;计数资料比较采用χ2检验;P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

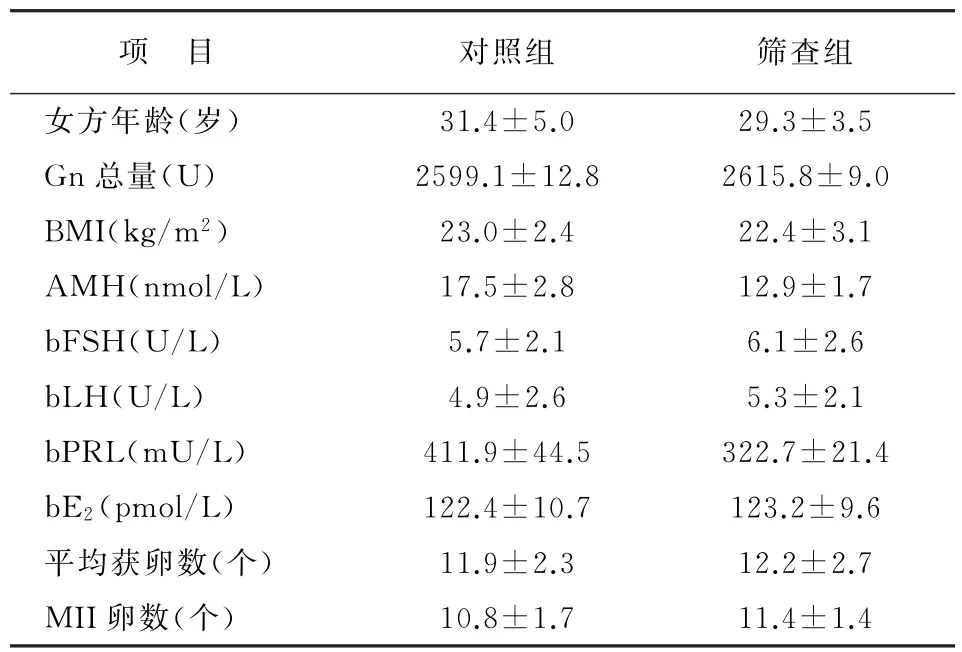

2.1 一般资料比较

两组女方年龄、Gn总量、体质量指数(BMI)、抗缪勒氏管激素(AMH)、基础内分泌(FSH、LH、PRL、E2)、平均获卵数和MⅡ卵数均无统计学差异(P>0.05),见表1。

表1 两组一般资料比较(±s)

表1 两组一般资料比较(±s)

项 目 对照组 筛查组女方年龄(岁) 31.4±5.0 29.3±3.5 Gn总 量(U) 2599.1±12.8 2615.8±9.0 BMI(kg/m2) 23.0±2.4 22.4±3.1 AMH(nmol/L) 17.5±2.8 12.9±1.7 b FSH(U/L) 5.7±2.1 6.1±2.6 b LH(U/L) 4.9±2.6 5.3±2.1 bPRL(m U/L) 411.9±44.5 322.7±21.4 bE2(pmol/L) 122.4±10.7 123.2±9.6平均获卵数(个) 11.9±2.3 12.2±2.7 MII卵数(个) 10.8±1.7 11.4±1.4

2.2 不同年龄组胚胎染色体筛查结果比较

筛查组40例共活检212枚胚胎,经过高通量测序检出115枚整倍体胚胎,整倍体率为54.2%;非整倍体胚胎为97枚,非整倍体率为45.8%。≤30岁、31~35岁、36~40岁和>40岁患者,非整倍体率分别为39.4%(37/94)、39.3%(33/84)、76.9%(20/26)、87.5%(7/8),差异有统计学意义(χ2=18.631,P<0.05)。≤30岁、31~35岁患者的非整倍体率均低于36~40岁和>40岁患者(χ2=11.523,P=0.001;χ2=7.422,P=0.006;χ2=11.265,P=0.001;χ2=7.380,P=0.007)。

2.3 非整倍体胚胎染色体异常情况

本研究发现非整倍体胚胎中24条染色体均可出现异常,表现为染色体的缺失或重复。按照染色体编号,对非整倍体胚胎染色体异常情况进行分类计数,异常比率为1.4%~15.7%,其中13,22,3,15,16和21号染色体出现异常比率均>10%。

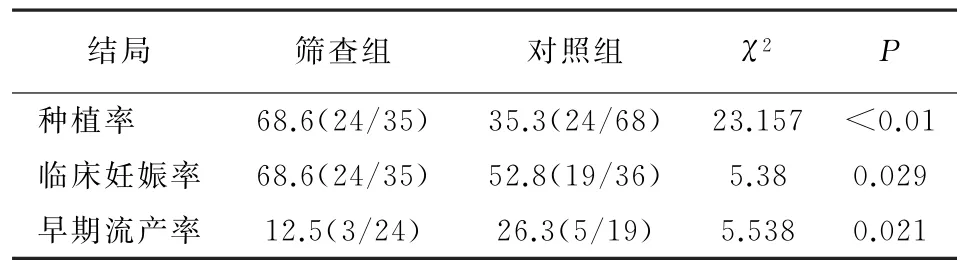

2.4 两组临床结局比较

筛查组胚胎种植率、临床妊娠率高于对照组,而早期流产率较对照组低(P<0.05),见表2。

表2 两组ICSI/IVF结局比较[(%)例]

3 讨论

胚胎非整倍性被认为是辅助生殖技术中种植失败的最常见原因[5],超过25%的流产是非整倍体胚胎导致的[6]。本研究使用高通量测序技术,对复发性流产患者进行囊胚期滋养外胚层细胞全染色体核型分析,非整倍体率为45.8%,与张磊[7]的研究结果接近。同时,本研究发现通过PGS后种植率与临床妊娠率增高,而早期流产率降低,说明经过PGS技术筛选后移植的胚胎整倍体率、胚胎的后期发育潜能及种植潜能,均高于根据形态学评分标准进行选择的胚胎移植对照组。因而PGS筛查不仅可以提高患者种植率,同时还可以减少患者移植次数,减轻患者因流产带来的经济负担及心理压力,这与肖玉红[8]的研究结论一致。

Battaglia等[9]研究显示,女性卵子染色体异常主要与年龄相关。本研究探讨了不同女性年龄胚胎非整倍体率的差异。结果表明:当女性年龄<35岁时,其胚胎的非整倍体率明显较低,随着年龄的不断增加,胚胎的非整倍体率也将随之增高,尤其对于>40岁的女性,胚胎的非整倍体率达到87.5%。

本研究还对所有胚胎的染色体异常类型进行了统计,发现在复发性流产患者中,23条染色体均可出现异常,其中13-三体和22-三体占比最高。说明13号和22号染色体在复发性流产的患者的胚胎中最容易发生异常。

综上所述,对于复发性流产患者行植入前胚胎遗传学筛查,可提高胚胎种植率,降低早期流产率。但因本研究纳入样本量较小,本研究存在一定的局限,未来仍需进一步扩大样本量,探究植入前胚胎遗传学筛查技术在复发性流产中的应用价值,为辅助生殖技术发展提供参考。