宗 子 維 城

——北朝隋唐宗子軍小考*

孫正軍

《詩經·大雅》之《生民之什·板》云:“价人維藩,大師維垣,大邦維屏,大宗維翰。懷德維寧,宗子維城。無俾城壞,無獨斯畏。”按照歷代注家的説法,此篇意在諷刺周王變祖法度,致使百姓遭受苦難,故其文字主要爲勸誡國君敬畏上天,順天牧民,而以上諸句即詩人所認爲國君應當推行的舉措之一。儘管對詩中“价人”“大師”等詞,注家之間尚存分歧,但其文意還是很明顯的,即如鄭玄所説:“王當用公卿諸侯及宗室之貴者爲藩屏垣幹,爲輔弼,無疏遠之。”[注]《毛詩正義》卷一七之四《生民之什·板》,北京: 中華書局影印阮元刻十三經注疏本,1980年,第550頁上欄。按照這一説法,王之宗室被視作政權城壘,乃是維繫王權的重要力量。

事實上,重用宗室並非宗法制下的周天子時代獨有,進入秦漢以降的帝制時代,大多時候宗室仍在皇帝權力結構中佔據舉足輕重的位置。在傳統華夏政治文化中,宗室支撑皇權的形式,如顧炎武所説,“漢唐之制,皆以宗親與庶姓參用,入爲宰輔、出居牧伯者,無代不有”,[注]顧炎武撰,黄汝成集釋: 《日知録集釋》卷九《宗室》,上海古籍出版社,2006年,第550頁。亦即不外乎封建和輔政二途。關於此,學界已有不少論述。[注]簡明扼要的梳理,參賈志揚(John Chaffee): 《天潢貴胄——宋代宗室史》,趙冬梅譯,南京: 江蘇人民出版社,2005年,第3—11頁。然而在北朝隋唐時代,卻出現另一種宗室子弟參與政權的途徑,即充任皇帝侍衛。他們在北魏最早以“宗子羽林”之名見諸文獻,後改稱“宗士”,及至隋唐,又有名爲“宗衛”的侍衛群體代之而起。《隋書·百官志下》敍隋代左右宗衛,“各掌以宗人侍衛”,[注]《隋書》卷二八《百官志下》,北京: 中華書局,1973年,第780頁。“宗人侍衛”可以説是自宗子羽林以下這一特殊侍衛群體的共同身份特徵,故我們統稱之爲“宗子軍”。

對於北朝隋唐宗室的這一特殊存在,學界亦有關注。如不少學者注意到,北魏禁衛軍中存在着不少拓跋宗室,[注]唐長孺: 《魏晉南北朝隋唐史三論——中國封建社會的形成和前期的變化》,北京: 中華書局,2011年,第183—186頁;窪添慶文: 《北魏的宗室》,《魏晉南北朝官僚制研究》,趙立新等譯,上海: 復旦大學出版社,2017年,第433—434頁;張金龍: 《魏晉南北朝禁衛武官制度研究》,北京: 中華書局,2004年,第659—745頁;劉軍: 《論北魏前期宗室在禁軍中的地位及作用》,《許昌學院學報》2013年第1期,第12—15頁。而對於宗子軍之獨立成軍,學者提出或與部落編制相關,[注]嚴耀中: 《北魏前期政治制度》,長春: 吉林教育出版社,1990年,第154頁。並推測其源自北亞遊牧部族氏族武裝的傳統。[注]劉軍: 《論北魏前期宗室在禁軍中的地位及作用》,第14—15頁。及至宣武帝永平四年(511)改宗子羽林爲宗士,亦有學者論及是爲了提高因孝文帝改革而喪失武官身份的宗子軍的待遇。[注]劉軍: 《論拓跋族尚武習俗之衰退——以北魏後期宗室擔任禁衛武職爲例》,《北方文物》2015年第1期,第56—57頁。此外,對於宗子軍在北魏以後的演變,濱口重國、王仲犖均認爲北周六官體系左右宫伯下的左右宗侍系其延續,[注]濱口重國: 《西魏の二十四軍と儀同府》,《秦漢隋唐史の研究》上卷,東京大學出版會,1966年,第173頁;王仲犖: 《北周六典》,北京: 中華書局,1979年,第52頁。濱口且更進一步將此綫索延伸至隋唐親衛。[注]濱口重國: 《正光四五年の交に於ける後魏の兵制に就いて》,《秦漢隋唐史の研究》上卷,第93—94頁。不過總體而言,對於北朝隋唐的宗子軍,既有研究並不充分,不僅其組織構成仍有不少晦暗待明之處,宗子軍的歷史淵源及變遷脉絡,以往論述也過於疏略,甚至不乏錯誤,而作爲一種特殊存在的宗子軍,其對理解這一時期王朝的歷史性格有哪些啓示,更爲以往學者罕及。要之,北朝隋唐宗子軍都有哪些存在形態?各種形態的宗子軍具有什麽特質?不同時期的宗子軍是否存在聯繫?其變遷軌迹如何?本文將以對上述問題的考察爲基礎,進而嘗試對北朝隋唐諸政權的歷史性格提出一些見解。不當之處,尚祈方家指正。

一、 從宗子羽林到宗士

北魏宣武帝永平四年,“七月,詔改宗子羽林爲宗士,其本秩付尚書計其資集,敍從七已下、從八已上官”。[注]《魏書》卷一一三《官氏志》,北京: 中華書局,1974年,第3004頁。這是宗子軍見於史籍的一次重要變革。據此,宗子軍在此前稱宗子羽林,其後更名宗士。

關於宗子羽林,除上述史料外,《魏書》中另有兩處記載,其一見於《彭城王勰傳》,云:

高祖革創,解侍中、將軍,拜光禄大夫。復除侍中,長直禁内,參決軍國大政,萬機之事,無不預焉。及車駕南伐,以勰行撫軍將軍,領宗子軍,宿衛左右。[注]《魏書》卷二一下《獻文六王傳下·彭城王勰傳》,第571頁。

元勰爲孝文帝最爲倚重的宗室,也是協助孝文帝推行漢化改革的柱石之臣。太和十七年(493),孝文帝借南征之名遷都洛陽,“長直禁内,參決軍國大政”的元勰也隨軍南行,且“領宗子軍,宿衛左右”。儘管没有直接證據,但宗子軍“宿衛左右”,職掌與作爲羽林之一種的宗子羽林相當,故學者一般認爲,此宗子軍當即宗子羽林編成之軍隊。[注]張金龍: 《魏晉南北朝禁衛武官制度研究》,第798頁。案孝文帝南征時,途中負責侍衛的並不僅宗子軍一軍,左將軍楊播亦“恒領萬騎,以衛中權”,[注]何德章: 《論北魏孝文帝遷都事件》,《魏晉南北朝史叢稿》,北京: 商務印書館,2010年,第20頁。案何文原作“恒領萬騎以衛中”,據墓誌圖版改正。以情理推之,元勰所領之宗子軍當更爲核心。

又《奚康生傳》:

太和十一年,蠕蠕頻來寇邊,柔玄鎮都將李兜討擊之。康生性驍勇,有武藝,弓力十石,矢異常箭,爲當時所服。從兜爲前驅軍主,頻戰陷陳,壯氣有聞,由是爲宗子隊主。從駕征鍾離……[注]《魏書》卷七三《奚康生傳》,第1629頁。

奚康生所任之宗子隊主,康樂推測“宗子隊想來即《官氏志》中的‘宗子羽林’”。[注]康樂: 《從西郊到南郊——國家祭典與北魏政治》,臺北: 稻鄉出版社,1995年,第92頁。不過,隊主系北魏軍中一級軍職,故奚康生所任宗子隊主當如張金龍所説,爲宗子軍之最初級將領。[注]張金龍: 《魏晉南北朝禁衛武官制度研究》,第798頁。而從宗子軍設隊主一職或可推知,宗子軍在編制形式上亦采用了當時通行的“軍主—隊主”結構。[注]關於南北朝時期軍隊的編制結構,參宫川尚志: 《南北朝の軍主·隊主·戍主等について》,《六朝史研究(政治·社會篇)》,東京: 日本学術振興会,1956年,第555—584頁;周一良: 《魏晉南北朝史札記·北齊書》“軍主、幢主、隊主”條,北京: 中華書局,1985年,第408—411頁。又奚康生擔任宗子隊主適在南征前後,極有可能即轄屬於宗子軍統領元勰。

不過,奚康生之擔任宗子隊主,似乎又帶來另一矛盾。如前所述,學界一般認爲宗子羽林系由宗室子弟出任,亦即拓跋一族族人,[注]何兹全: 《府兵制前的北朝兵制》,《讀史集》,上海人民出版社,1982年,第324頁;劉軍: 《論北魏前期宗室在禁軍中的地位及作用》,第14頁。更極端地甚至認爲主要限於道武帝拓跋珪以降的宗室子弟,[注]何德章: 《論北魏孝文帝遷都事件》,第21頁。而奚康生以拓跋族人以外的身份擔任宗子羽林軍職,顯然與這一認識存在齟齬。對此又當如何解釋呢?濱口重國曾對宗子羽林的身份進行另一種定性,他據宗子羽林或宗士多與庶子、望士等一并出現判斷,宗子是指大宗豪宗子弟。[注]濱口重國: 《正光四五年の交に於ける後魏の兵制に就いて》,第94頁。不過徵諸史籍,“宗子”一詞在當時多指宗室,而《魏書》又有“宗士元顯富”,[注]前者例如《北史》卷一五《魏諸宗室傳》“論曰”部分,北京: 中華書局,1974年,第580頁;卷一七《景穆十二王傳上·汝陰王天賜傳附元矩傳》,第642頁。後者見於《魏書》卷一一一《刑罰志》,第2883頁。故毋寧認爲宗子羽林之“宗子”仍應釋作宗室子弟較爲合理。

與濱口説相比,康樂的看法或許更近乎事實。他認爲奚氏原爲達奚氏,帝室十姓之一,故奚康生能够擔任宗子隊主。亦即在康氏看來,北魏宗室非僅限於拓跋一族,帝室十族均可稱作宗室。[注]康樂: 《從西郊到南郊——國家祭典與北魏政治》,第92頁。而如學者所論,帝室十族確在北魏前期佔據特殊位置,一些喪葬祭祀,僅十族子弟能够參與,主體八族更得參與首領推舉。[注]馬長壽: 《烏桓與鮮卑》,上海人民出版社,1962年,第254—256頁;康樂: 《從西郊到南郊——國家祭典與北魏政治》,第45—47頁。在這個意義上,拓跋氏之外的其餘九姓子弟被列入宗室,無疑是可能的。

如果上述理解不誤,則北魏前期至少存在着兩個範疇的宗室概念。其一是被北魏尊爲始祖的神元皇帝力微的後人,國史書寫即采納這一宗室標準,直勤名號所顯示的宗室範疇亦與此相當。[注]羅新: 《北魏直勤考》,《中古北族名號研究》,北京大學出版社,2009年,第80—107頁。另一概念則擴大至以拓跋氏爲核心的“帝之十族”,喪葬祭祀據此確立參與人群,宗子軍亦在此範圍内建立。兩個概念,除了範圍大小不一外,構建紐帶亦有所區别: 前者出自一族,單純依照血緣聯繫;後者下轄十姓,所采取的則是一種擬制血緣關係。[注]康樂: 《從西郊到南郊——國家祭典與北魏政治》,第44頁。

稱之爲擬制血緣關係,乃是基於《魏書·官氏志》中的如下表述:“至獻帝時,七分國人,使諸兄弟各攝領之,乃分其氏。”據此,諸族原本與拓跋族並無血緣關係,只是借由拓跋族首領兄弟出任諸族首領,從而建立起名義上的血緣聯繫。考慮到《魏書》對北魏早期歷史的敍述不免夾雜傳説,故上述記載未必可靠,[注]吕思勉: 《兩晉南北朝史》,上海古籍出版社,2005年,第80—86頁;馬長壽: 《烏桓與鮮卑》,第238頁。姚大力也指出北魏對其早期歷史的重構深受漢文化觀念的影響,其中多有不實之處。《論拓跋鮮卑部的早期歷史——讀〈魏書·序紀〉》,《北方民族史十論》,桂林: 廣西師範大學出版社,2007年,第1—17頁。當然,《魏書》對北魏早期歷史的記載也非盡皆虚妄,對此吕、馬二氏皆有提示,内田吟風也發覆在先,田餘慶則從史源進一步確認了這一點。内田吟風: 《魏書序紀特に其世系記事に就て—拓跋政権の成立過程を示すもの》,《北アジア史研究—鮮卑柔然突厥篇》,京都: 同朋舍,1975年,第95—118頁;田餘慶: 《〈代歌〉、〈代記〉和北魏國史——國史之獄的史學史考察》,《拓跋史探(修訂本)》,北京: 三聯書店,2011年,第210—221頁。不排除只是後世建構的關於早期政治體發育的政治神話。[注]王明珂曾揭示族群起源有一種“弟兄祖先故事”,故事雖與北魏“七分國人”的敍述有所不同,但也能提供若干參考。《羌在漢藏之間——川西羌族的歷史人類學研究》,北京: 中華書局,2008年,第176—208頁;《英雄祖先與弟兄民族——根基歷史的文本與情境》,北京: 中華書局,2009年。不過,從十族子孫在北魏政權中的特殊地位,以及後世對此一神話的長久記憶來看,[注]這在北朝隋唐十姓子孫墓誌對姓氏源起的書寫中頗爲常見,兹不贅舉。毋寧認爲這一神話對現實政治亦有影響。基於此,則由“七分國人”所形成的擬制血緣關係,即便完全向壁虚造,也具有了現實意義。而借助於這一擬制血緣關係,拓跋氏所主導政治體的宗室範圍獲得巨大程度的擴張,其在部落聯盟中的領導權也得到進一步鞏固。[注]馬長壽: 《烏桓與鮮卑》,第284—285頁。不難想見,宗子軍依據包容更廣的宗室標準建立,一方面固是爲了擴大規模,另一方面也是爲了拉攏更多的政權支撑力量。

又關於宗子軍的建立時間,何德章推測系孝文帝新近組建。[注]何德章: 《論北魏孝文帝遷都事件》,第21頁。案文獻所見宗子軍活動,最早即見於前引元勰、奚康生二傳,均在太和十一年以後,而文成帝和平二年(461)所立、記有衆多侍衛軍職的《南巡碑》尚不見宗子羽林一職,以此而言,推測宗子軍爲孝文帝新近組建是有道理的。不過,宗子軍或宗子羽林在孝文帝朝之前未見,並不意味着此前就没有類似軍隊。如《元萇墓誌》載其於獻文帝皇興二年(468)“召補大姓内三郎”,[注]趙君平、趙文成編: 《河洛墓刻拾零》,北京圖書館出版社,2007年,第23頁。而内三郎乃是北魏前期最重要的侍衛官職,[注]張慶捷、郭春梅: 《北魏文成帝〈南巡碑〉所見拓跋職官初探》,《中國史研究》1999年第2期,第63—64頁;張金龍: 《魏晉南北朝禁衛武官制度研究》,第674—677頁。不過,張氏以内三郎出自西晉王國制度,其説可商。既稱“大姓”,可見北魏前期確實存在按照出身單獨組編的侍衛軍隊。考慮到元萇爲平文帝之後,身屬宗室,且時人所謂“大姓”多指宗室,[注]《魏書》卷一八之三《禮志三》,第2789頁。則所謂“大姓内三郎”不排除即是由宗室子弟出任的宗子軍。[注]又《元保洛墓誌》有“貸敦内三郎”,有學者懷疑“貸敦”或即“著姓”“大姓”一類詞彙的鮮卑語譯音,見劉軍: 《北魏元萇墓誌補釋探究》,《鄭州大學學報(哲學社會科學版)》2013年第5期,第152頁。不過考諸原文,“貸敦”當爲人名。事實上,如學者所論,拓跋建國過程中曾長期盛行部落兵制或曰部族兵制,[注]何兹全: 《府兵制前的北朝兵制》,第317—319頁;谷霽光: 《府兵制度考釋》,上海人民出版社,1962年,第86—87頁;高敏: 《魏晉南北朝兵制研究》,鄭州: 大象出版社,1998年,第301—305頁。因此由“帝之十族”子弟單獨編成一軍,至少在制度上毫無障礙。

北魏前期的宗子軍是否也負責侍衛?儘管並無直接證據,但這種可能性是很大的。如學者所論,北魏前期禁衛軍中存在大量拓跋族人及十族子弟,其比例據《南巡碑》大約接近五分之一。[注]張金龍: 《魏晉南北朝禁衛武官制度研究》,第740頁。儘管這些職掌侍衛的宗室子弟未必皆隸屬宗子軍,但至少有相當部分列入宗子軍應無疑問。需要説明的是,如果説孝文時期宗子軍主要由宗子羽林構成,那麽在北魏前期宗子軍可能存在更多名號,形形色色的郎衛,五花八門的内侍、内行諸職,很可能都是宗子軍的構成來源。無論如何,北魏前期宗室大量參與侍衛,這也從一個側面證實活動於孝文時期、宿衛左右的宗子軍決非“不期而至”,而是淵源甚久。

進言之,北魏前期由諸郎衛、内侍編成的宗子軍隊仍非宗子軍的原點,在其背後可能還有一個更爲悠久的内亞制度傳統。《周書·突厥傳》云突厥政治結構,其“侍衛之士,謂之附離,夏言亦狼也。蓋本狼生,志不忘舊。”[注]《周書》卷五《異域傳下·突厥傳》,北京: 中華書局,1971年,第909—910頁。如所周知,突厥亦號稱其祖先爲狼所生,故有學者推測侍衛“大約主要由阿史那、阿史德二核心氏族的子弟兵組成”。[注]薛宗正: 《突厥史》,北京: 中國社會科學出版社,1992年,第749頁。據此,則突厥亦存在宗子軍制度。再往下,遼代宿衛郎君中包括大量宗室子弟;[注]關樹東: 《遼朝御帳官考》,《民族研究》1997年第2期,第68—69頁;張慶玲: 《遼代郎君考》,《中國文物報》2006年9月29日。金代曾設專門管理宗室的猛安謀克,[注]三上次男: 《金代女真研究》,金啓孮譯,哈爾濱: 黑龍江人民出版社,1984年,第165—169頁。滿清也從“人優而善射”的宗室中選取“宗室侍衛”,[注]佐伯富: 《清代の侍衛について—君主独裁権研究の一齣》,《東洋史研究》第27卷第2號,1968年,第169頁;常江: 《清代侍衛制度》,《社會科學輯刊》1988年第3期,第87頁。這些顯然皆可歸入宗子軍的範疇。北魏、突厥、遼、金、滿清,這些不同時代、不同區域的北族政治體不約而同地設置宗子軍,儘管不排除繼承或模仿,但更可能的情形則是它們或來自同一源頭,即在内亞制度文化中曾生存着一個宗子軍傳統。事實上,正如學者所論,同樣以拓跋宗室爲對象的北魏直勤制度亦植根於内亞遊牧社會,[注]羅新: 《北魏直勤考》,第88—97頁。這也從一個側面佐證北魏宗子軍當源出内亞制度傳統。

一般認爲,在政治體發育的過程中,血緣因素的作用會逐漸削弱。北族政治體也不例外,如符拉基米爾佐夫提示,遊牧部族政治結構的高級化和複雜化,有賴於非血親成員數量、地位和重要性的提高(如那可兒等)。[注]羅新的概括,見《北魏直勤考》,第96頁。按照這一意見,隨着拓跋政權由部落聯盟或曰酋邦向國家再向華夏式政權演進,宗子軍的重要性亦隨之降低。儘管這一過程的具體細節我們已無法還原,但孝文帝時期的一系列改革則使這個結果變得確鑿無疑。

改革之一是依照華夏宗法文化,區分宗室親疏。太和十五年(491)七月,孝文帝重新排定先帝功德,改以道武帝爲太祖,次年正月,始以道武帝配享南郊,正式確立其太祖地位。[注]關於孝文帝改易廟號,學者已多有論述,較近研究參王銘: 《“正統”與“政統”: 拓跋魏“太祖”廟號改易及其歷史書寫》,《中華文史論叢》2011年第2期,第293—325頁。隨即在四天之後,下詔“改降五等”,“制諸遠屬非太祖子孫及異姓爲王,皆降爲公,公爲侯,侯爲伯,子男仍舊,皆除將軍之號。”[注]《魏書》卷七下《孝文帝紀下》,第169頁。學者指出,此次爵制改革的要旨即是把拓跋宗室劃分成道武帝子孫和非道武帝子孫兩個陣營,[注]羅新: 《北魏直勤考》,第104—106頁。這一判斷誠爲卓識。而邙山北魏宗室墓葬明顯區分出道武帝子孫與非道武帝子孫兩個墓域,則顯示出這一區分是實實在在得到貫徹的。[注]宿白: 《北魏洛陽城和北邙陵墓》,《魏晉南北朝唐宋考古文稿輯叢》,北京: 文物出版社,2011年,第34頁。

然而“不幸”的是,宗子軍主體恐怕正是由所謂宗室“遠屬”構成。宣武帝永平四年改宗子羽林爲宗士,同時規定“其本秩付尚書計其資集,敍從七已下、從八已上官”。據統計,宗室本人或父祖有爵的情況下,起家官的底限是從七品,[注]窪添慶文: 《北魏的宗室》,第434—439頁;劉軍: 《北魏宗室階層研究》,吉林大學博士學位論文,2009年,第131頁。宗子軍敍階從七品下至從八品上,顯示出其爲宗室中的寒庶階層,其中相當部分或即宗室遠屬。又昭成後元進在宣武帝時擔任奉朝請,墓誌稱其“入充侍官,外領宗士”,[注]齊運通編: 《洛陽新獲七朝墓誌》,北京: 中華書局,2012年,第11頁。宗室疏屬元進以從七品上之奉朝請即得統領宗士,似乎表明宗士極有可能也是由宗室遠屬構成。宗子軍身份如此,則在孝文帝“改降五等”之際遭受排抑和壓制,自然也就無法避免。

另一方面,很可能在此次宗親調整後的某個時間,拓跋氏以外的十族子弟亦被排除出宗室範疇。《長孫忻墓誌》載其於“太和廿年,起家積射將軍,歷宦阿爾,遷寧朔將軍、長水校尉,未久庶子隊主”。[注]齊運通編: 《洛陽新獲七朝墓誌》,第15頁。案長孫忻爲長孫翰玄孫,屬十姓子弟無疑,而他所擔任的庶子隊主,據《魏書·出帝紀》,永熙三年(534)“五月丙戌,增置勛府庶子,廂别六百人,又增騎官,廂别二百人,依第出身,騎官秩比直齋”,[注]《魏書》卷一一《出帝紀》,第289頁。系由勛貴子弟擔任。長孫忻不在宗子軍中任職,而擔任勛貴子弟出任的庶子,如果這一事件具有代表性,則可想見至北魏後期,宗子軍或已不包括非拓跋氏的十族子弟在内。考慮到北魏後期宗室制度再無大的調整,孝文帝又嚴格限定宗室範圍,則這一改變極有可能亦發生在孝文改革之際。如果上述推測不誤,則孝文帝時宗室範疇的這一變化大大縮減了宗子軍的規模,後者的兵源亦難獲得保證。

改革之二是取消宗子軍的品官身份。張金龍注意到,前職令中系統龐大的羽林、虎賁郎官系統及“宿衛”系統在太和二十三年頒佈的《官品令》(後職令)中消失殆盡,而恰在其間的太和十九年,孝文帝完成遷都之後,“詔選天下武勇之士十五萬人爲羽林、虎賁,以充宿衛”,因此他認爲,以此次詔選爲標誌,此前具有品官身份的羽林、虎賁不再是近侍武官,統一變成普通宿衛之士。[注]張金龍: 《魏晉南北朝禁衛武官制度研究》,第755—758頁。不難想見,同樣作爲羽林系官職的宗子羽林在此次變動中勢難幸免,極有可能也隨着羽林、虎賁諸郎衛一道被從《官品令》中剔除。這對宗子軍而言,無疑是一次巨大打擊。

宗子軍有上述遭遇,其實不難理解。如前所述,宗子軍是内亞制度傳統的産物(雖然宗子羽林披有漢式外衣),孝文帝改革則是以華夏文物爲依歸,當兩者相遇、其間的齟齬矛盾無法調和時,前者成爲犧牲品也就在所難免。而除此之外,宗室子弟自身文化面貌的變化也在相當程度上削弱了宗子軍的實力。如學者所論,隨着拓跋政權逐步在代北站穩腳跟,並漸次向華夏腹地挺進,其宗室子弟尚武善戰之風漸減,而文采儒雅之風日增,及孝文帝遷都洛陽,更是加劇了這一趨勢。[注]孫同勛: 《拓跋氏的漢化及其他——北魏史論文集》,臺北: 稻鄉出版社,2005年,第70—74頁;長部悦弘: 《元氏研究―北朝隋唐時代における鮮卑族の文人士大夫化の一軌跡》,礪波護編: 《中國中世の文物》,京都大學人文科學研究所,1993年,第421—428頁;何德章: 《北魏遷洛後鮮卑貴族的文士化——讀北朝碑誌札記之三》,《魏晉南北朝史叢稿》,第263—282頁等。文化面貌的改變使得宗室子弟不再偏好作爲武職的宿衛之士,而更傾向於散騎常侍、散騎侍郎、給事中、奉朝請等文職侍從,對於中書、秘書、著作等清閒文雅之職也青睞有加。[注]這一點在起家官上體現得最明顯,參看劉軍: 《北魏宗室階層研究》,第132頁。毋庸贅言,宗室子弟的這一轉變,對於遭受排抑的宗子軍不啻雪上加霜。

宗子軍迎來轉機是在宣武帝永平四年,如前所見,王朝在改宗子羽林爲宗士的同時,再次恢復其品官身份。王朝的這一調整可能與以下兩個因素相關。其一,羽林、虎賁等侍衛群體不滿情緒日盛。孝文帝遷洛以後,羽林、虎賁喪失近侍武官身份,地位一落千丈。及至宣武帝時,這種狀況仍在持續。《魏書·高陽王雍傳》載元雍於宣武帝行考陟之法時上表,提及職事官、散官考法不均,“致使近侍禁職,抱槃屈之辭;禁衛武夫,懷不申之恨”;又説“武人本挽上格者爲羽林,次格者爲虎賁,下格者爲直從。或累紀征戍,靡所不涉;或帶甲連年,負重千里;或經戰損傷;或年老衰竭。今試以本格,責其如初,有爽於先,退階奪級”,同樣可見考格對羽林、虎賁的排抑。[注]《魏書》卷二一上《獻文六王傳上·高陽王雍傳》,第553—554頁。因此咸陽王元禧擔任宰輔期間,向領軍將軍于烈借取朝廷羽林、虎賁充當出行儀仗,固然出於元禧驕奢跋扈,另一方面或也由於彼時羽林、虎賁地位低下,故元禧才能無理索求。[注]《魏書》卷三一《于栗磾傳附于烈傳》,第739頁。羽林、虎賁在孝文帝改革前後的巨大落差自然會使羽林、虎賁心生不滿,前引元雍上表已見其端,明帝神龜二年(519)羽林、虎賁的暴亂也顯示出這種情緒在此前已有相當積累。在此情形下,王朝單獨將宗子羽林從羽林系統中抽出更名並恢復官位,恐怕不無安撫在禁衛軍中任職的宗室子弟的用心在内。

其二,宗室政治格局的切换。如學者所論,宣武帝時期一改此前孝文帝重用宗室近屬之格局,轉而重用宗室中的疏屬,平文後元鷙、元萇、元珍,昭成後元暉,明元後元緒相繼得到重用,甚至成爲殘害宗室近屬的急先鋒。[注]廖基添: 《“核心—邊緣”模式下的北朝政治史研究》,北京大學博士學位論文,2017年,第124—127頁。或認爲,元暉等得寵與其宗室身份没有多大關係,見張金龍: 《北魏政治史》第8册,蘭州: 甘肅教育出版社,2008年,第62—64頁。不過從元暉、元鷙等宗室疏屬集體在宣武政壇脱穎而出來看,毋寧認爲其宗室身份仍發揮了一定作用。而如前所述,宗子軍正是多由宗室遠屬構成,然則宗子軍之重新獲得品官身份,或與宣武帝朝拉攏疏族、抑制近屬的宗室政治格局密切相關。[注]劉軍: 《北魏元萇墓誌補釋探究》,第155頁。

由此可見,無論從上述哪個因素看,宣武帝朝宗子軍的調整無疑都可視爲對孝文帝政制的反動,尤其是前者,矛頭直指孝文帝漢化改革。不過,邁入成熟國家階段已久的北魏政權已經不可能再像前國家時期那樣依賴血親成員,這也就意味着,儘管宗子軍地位有所提升,但已無法達到從前那樣的重要位置。

事實也證明了這一點。《魏書·楊椿傳》記載:

復以本將軍除定州刺史……州有宗子稻田,屯兵八百户,年常發夫三千,草三百車,修補畦堰。[注]《魏書》卷五八《楊播傳附楊椿傳》,第1287頁。

一般認爲,引文中宗子稻田即爲宗子軍所有。這顯示出,至北魏後期,宗子軍不僅在中央宿衛,有些還被派駐地方。[注]高敏: 《魏晉南北朝兵制研究》,第304—305頁。據此可見,儘管宗子軍在永平四年以後重新獲得品官身份,高於一般羽林、虎賁,但在職能上卻與後者並無二致,宗子軍也需屯駐地方,不再像此前那樣作爲侍衛核心而存在。

及至北魏末年的大動蕩中,王朝曾一度試圖補强宗子軍兵力。明帝孝昌二年(526)十月,“詔宗士、庶子二官各增二百人。置望士隊四百人,取肺腑之族有武藝者。”[注]《魏書》卷一一三《官氏志》,第3004頁。前此兩年(正光五年,524),六鎮之亂在北部邊疆爆發,此前一月,大都督廣陽王元淵所統領的中央軍剛遭受一場大敗,故王朝此次調整,不排除是爲了拉攏北鎮中的上層人士。若這一推測不誤,則補强宗子軍兵力大約只是表面文章,真實目的並不在此。這也就意味着,宗子軍自身很難從此次調整中獲利,其衰落之勢亦難以避免。事實上,從宗士增置的人數也可看到,宗子軍規模很小。因此在北魏末年詭譎變幻的政治動蕩中,宗子軍除在莊帝永安二年(529)抵擋梁將陳慶之護送元顥北返的戰鬥中偶露行迹外,[注]《梁書》卷三二《陳慶之傳》,北京: 中華書局,1973年,第461頁。大多時候均隱蹤匿迹,宗子軍昔日的榮光已一去不返。

二、 賜姓與北周宗子軍

公元534年,北魏分裂爲東魏、西魏兩個政權,後者隨後分别爲北齊、北周取代。而拓跋王朝的覆滅,意味着原本“帝之十族”的宗室弟子身份隨之喪失,北魏以來的宗子軍蕩然無存。不過作爲一種制度傳統,宗子軍並未煙消雲散,如在立足關中的北周政權,便有接續北魏宗士的宗子軍組織。

前文曾提及,濱口重國和王仲犖曾先後指出,北周左右宗侍即北魏宗士之延續,轄屬左右宫伯。遺憾的是二人没有予以論證,揆其文意,大約是以宗侍之名與宗士相仿,故有此推測。不過如前所述,北魏宗士系由宗室子弟出任,而北周宗侍,據僅見的一則言及宗侍任職者的史料來看,似非如此,此即王仲犖曾有引用的《姚辯墓誌》,“周保定四年(564),起家宗侍下士。”[注]王其禕、周曉薇編: 《隋代墓誌銘彙考》第4册,北京: 綫裝書局,2007年,第152—166頁。姚辨以非宗室的身份起家宗侍下士,這顯示出北周宗侍至少不是都由宗室子弟擔任。以此而言,則宗侍能否接續宗士,毋寧説是有疑問的。

當然,《姚辯墓誌》真僞尚存争議,所述未必可據。不過,從宗侍在侍衛隊列中的位置似也可看出其應非宗子軍組織。《隋書·禮儀志七》記載:

後周警衛之制,置左右宫伯,掌侍衛之禁,各更直於内。小宫伯貳之。臨朝則分在前侍之首,並金甲,各執龍環金飾長刀。行則夾路車左右。中侍,掌御寢之禁,皆金甲,左執龍環,右執獸環長刀,並飾以金。次左右侍,陪中侍之後,並銀甲,左執鳳環,右執麟環長刀。次左右前侍,掌御寢南門之左右,並銀甲,左執師子環,右執象環長刀。次左右後侍,掌御寢北門之左右,並銀甲,左執犀環,右執兕環長刀。左右騎侍,立於寢之東西階,並銀甲,左執羆環,右執熊環長刀,十二人,兼執師子彤楯,列左右侍之外。自左右侍以下,刀並以銀飾。左右宗侍,陪左右前侍之後,夜則衛於寢庭之中,皆服金塗甲,左執豹環,右執貔環長刀,並金塗飾,十二人,兼執師子彤楯,列於左右騎侍之外。……左右庶侍,掌非皇帝所御門閤之禁,並服金塗甲,左執解豸環,右執獜環長劍,並金飾,十二人,兼執師子彤楯,列於左右宗侍之外。行則兼帶皓弓矢。左右勛侍,掌陪左右庶侍而守出入,則服金塗甲,左執吉良環,右執狰環長劍,十二人,兼執師子彤楯,列於左右庶侍之外。行則兼帶盧弓矢,巡田則與左右庶侍,俱常服,佩短劍,如其長劍之飾。[注]《隋書》卷一二《禮儀志七》,第281—282頁。

還原到示意圖上,大約如下所示:

圖一 北周警衛示意圖[注]張金龍、會田大輔亦繪有示意圖,略有區别。分見張金龍: 《魏晉南北朝禁衛武官制度研究》,第949頁;會田大輔: 《北周侍衞考—遊牧官制との關係をめぐって》,《東洋史研究》第74卷第2號,2015年,第190頁。

如圖所見,左右宗侍雖也參與御寢禁衛,但並不核心,僅負責“寢庭之中”,位置且在左右中侍、左右侍、左右前侍、左右後侍、左右騎侍之後。而宗侍的武器裝備遜於中侍以下至騎侍,[注]田丸祥幹: 《北朝の禮制と三駕卤簿》,《国史學》第216號,2015年,第68—70頁。實際任職者地位亦低,[注]會田大輔: 《北周侍衞考—遊牧官制との關係をめぐって》,第208頁。凡此種種,似乎都與理應佔據核心位置的宗子軍不符。要之,儘管受史料限制,我們對宗侍的了解仍不明晰,但至少可以肯定,北周宗侍當與宗子軍無關。

那麽北周是否存在宗子軍呢?王仲犖提示了另一種可能與北魏宗士相關的官職,此即宗衛。他在《北周六典》“左宗衛”條注文中説道:

按《魏書·官氏志》:“永平四年七月,詔改宗子羽林爲宗士。孝昌二年,詔宗士、庶子二官,各增二百人。”北周蓋髣髴其意而置官也。[注]王仲犖: 《北周六典》,第535頁。

可見在王氏看來,北周宗衛一職亦是北魏宗士的延續。那麽北周宗衛任職者的情況如何呢?限於史料,迄今我們僅發現一例北周宗衛任職者,即代奰王宇文達,本傳載其於周武帝天和元年(566),拜大將軍、右宫伯,拜左宗衛。[注]《周書》卷一三《文閔明武宣諸子傳·代奰王達傳》,第205頁。案宇文達爲宇文泰之子,宗室身份確鑿無疑。無論如何,文獻中僅見的一例北周宗衛正是由宗室子弟擔任,故較之宗侍,宗衛大約更具宗子軍資格吧。

如果證據仍嫌不足,這裏還可補充一條旁證。如下文所述,沿用北周宗衛制度的楊隋宗衛亦由宗室子弟出任,以此而言,推測北周宗衛皆由宗室出任,恐怕不算無稽。倘若這一推測不誤,則北周時期的宗子軍當即宗衛。

在北魏宗子軍的發展過程中,“七分國人,使諸兄弟各攝領之,乃分其氏”,具有極其重要的意義,拓跋族通過以兄弟擔任其他部族首領的方式與他姓建立了擬制血緣聯繫,宗室人群由此迅速擴張,宗子軍兵源得到充分保證。而在北周宗子軍的演變史上,賜姓則發揮了類似作用。案宇文氏主政期間曾多次賜姓,其中規模較大的有兩次,一次是在西魏大統十五年(549),“初詔諸代人太和中改姓者,並令復舊”;一次是在西魏恭帝元年(554),“魏氏之初,統國三十六,大姓九十九,後多絶滅。至是,以諸將功高者爲三十六國後,次功者爲九十九姓後,所統軍人,亦改從其姓。”[注]分見《北史》卷五《魏本紀·文帝紀》,第180頁;《周書》卷二《文帝紀下》,第36頁。單看這兩處記載,宇文氏似乎並没有特别獲利,不過大川富士夫分析,以大統十二年爲界,自此之後漢人豪族及寒門出身者被較多賜姓宇文氏,[注]大川富士夫: 《西魏における宇文泰の漢化政策について》,《立正大學文學部論叢》第7號,1957年,第77—80頁。小林安斗也指出大統十五年以降,賜姓宇文氏的例子顯著增多。[注]小林安斗: 《北朝末宇文氏政権と賜姓の関係》,《千葉大學社會文化科學研究》第6號,2002年,第166—174頁。而從賜姓的具體人數看,據李文才統計,文獻所見72例賜姓中,賜姓宇文氏者計有32例,比例將近一半。[注]李文才: 《試論西魏北周時期的賜、復胡姓》,《民族研究》2001年第3期,第43頁。要之,儘管西魏兩次大規模賜姓並非特别針對宇文氏,但從賜姓的整體狀況看,賜姓宇文氏者無疑佔據絶對多數。

需要説明的是,賜姓雖然針對一人,但在一些場合卻是被賜者舉族改從賜姓。《周書·令狐整傳》記載:

(令狐)整以國難未寧,常願舉宗効力。遂率鄉親二千餘人入朝,隨軍征討。……太祖又謂整曰:“卿勛同婁、項,義等骨肉,立身敦雅,可以範人。”遂賜姓宇文氏,并賜名整焉。宗人二百餘户,並列屬籍。[注]《周書》卷三六《令狐整傳》,第643頁。

令狐整被賜姓宇文氏後,宗人二百餘户并改姓宇文。而從“竝列屬籍”可知,令狐整一族在改姓後即被宇文泰納爲同族,這也意味着,他們在即將到來的北周政權中,將獲得宗室身份。事實上,有資料顯示,他姓之人一旦被賜姓宇文氏,即被稱作“宗室”。如宇文猛以“先朝勛舊,賜姓宇文氏”後,墓誌記載“三年(559?),轉授左宫伯,以公宗室勛舊,授汾州諸軍事、汾州刺史”,[注]耿志强、陳曉樺: 《北周宇文猛墓誌考釋》,《西夏研究》2013年第2期,第92頁。明確以宇文猛爲宗室。以此而言,樸漢濟以“親族化”形容西魏北周的賜姓,這一目標至少在宇文氏一族是實現了的。[注]朴漢濟: 《西魏北周時代胡姓再行與胡漢體制》,《文史哲》1993年第3期,第18—19頁。

無論如何,西魏北周所施行的一系列賜姓中,宇文氏獲利最多。而借助於賜姓,宇文泰一族與自他姓改姓而來的諸族建立起了類似北魏“帝之十族”的擬制血緣關係,由此宇文宗親迅速膨脹,以一族子弟組建一軍成爲可能。這或許正是北周能够組建宗子軍的重要原因。[注]需要説明的是,除了賜姓之外,原本與宇文泰不同族的宇文氏被納入同族,也有助於宇文宗親子弟增多。

要之,北魏滅亡之後作爲一種傳統的宗子軍制度,並没有被一般認爲較多繼承孝文帝遷洛以後制度文化的北齊采納,相反卻在標新立異、機杼自出的北周六官體制中以宗衛之名獲得延續,而後者則開啓了楊隋一朝的宗子軍制度。

三、 “弘農楊氏”下的楊隋宗衛

隋文帝晚年,發生了一件加劇文帝與太子楊勇之間矛盾的事件。《隋書·楊勇傳》記載:“時高祖令選宗衛侍官,以入上臺宿衛。高熲奏稱,若盡取强者,恐東宫宿衛太劣。高祖作色曰:‘我有時行動,宿衛須得雄毅。太子毓德東宫,左右何須强武?’”[注]《隋書》卷四五《文四子傳·房陵王勇傳》,第1231頁。據據此可見,隋代存在一種名爲宗衛的侍衛官職,隸屬東宫。

關於隋代宗衛,前引《隋書·百官志下》云:“左右宗衛,制官如左右衛,各掌以宗人侍衛”;《通典》也説:“隋文帝置左右宗衛,其官制如左右衛,各掌以皇族侍衛。”[注]《通典》卷三《職官一二·東宫官·左右司禦率府》,北京: 中華書局,1988年,第836頁。而無論“宗人侍衛”還是“皇族侍衛”,均顯示出隋代左右宗衛屬宗子軍無疑。

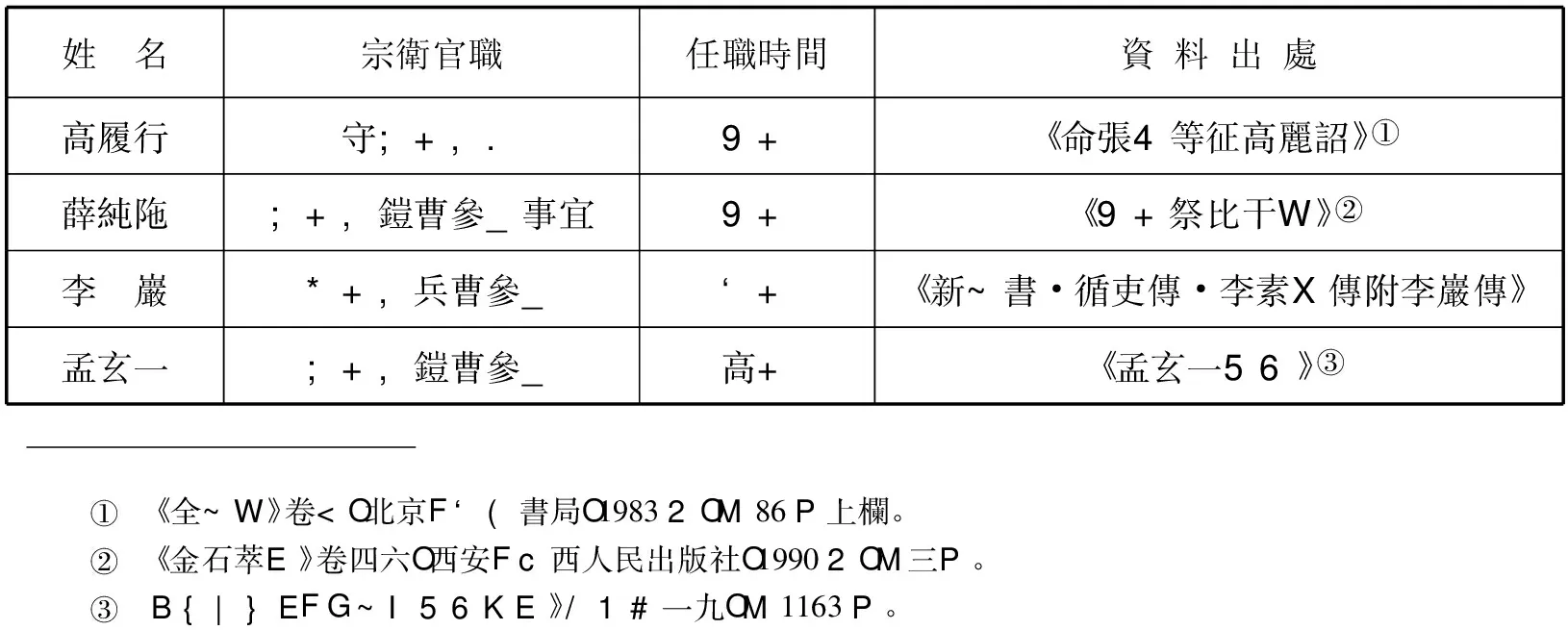

那麽楊隋宗衛是否皆由皇室出任呢?據文獻所見,楊堅同族出任宗衛者確不乏其人。如楊堅族父楊處綱,楊隋立國後“授開府,督武候事。尋爲太子宗衛率,轉左監門郎將”;[注]《隋書》卷四三《楊處綱傳》,第1214頁。又如族孫楊温(恭仁),“開皇元年(581),進封成安郡開國公,後授左宗衛車騎將軍”,[注]《楊温墓誌》,周紹良、趙超主編: 《唐代墓誌彙編續集》貞觀二一,上海古籍出版社,2001年,第22頁。二人均明確與楊隋皇室具有血緣關係。然而另一方面,文獻中另一些出任宗衛的弘農楊氏族人,我們卻看不到他們與楊隋皇族具有直接血緣關係,兹列於下。

表一 隋代弘農楊氏任職宗衛表

續表

上述諸楊中,除楊朏、楊宏、楊矩明確爲弘農楊氏越公房(楊鈞後人)一支外,其餘世系並不明晰。[注]關於弘農楊氏世系,參看王慶衛、王煊: 《隋代華陰楊氏考述——以墓誌銘爲中心》,《碑林集刊》第11輯,西安: 陝西人民美術出版社,2005年,第246—253頁;王慶衛、王煊: 《隋代弘農楊氏續考——以墓誌銘爲中心》,《碑林集刊》第12輯,西安: 陝西人民美術出版社,2006年,第199—222頁;龍仕平、毛遠明: 《隋代弘農華陰楊氏家族再考述》,《文獻》2010年第1期,第119—127頁;田中由起子: 《弘農楊氏系図》,《駿臺史學》第144號,2012年,第1—16頁。不過,他們的共同之處在於都宣稱出自弘農華陰或陝州弘農,唯一特例之楊林,墓誌雖云其洛陽人,但同時又稱“漢太尉楊震之後”,則仍出自弘農楊氏。要之,上述諸楊不管真實出身如何,但至少在名義上均屬弘農楊氏一族,無論是弘農楊氏的嫡系正宗越公房人,[注]當然,越公房也未必就是楊震的真實後人,另一支被視爲楊震嫡裔的楊播一族,學人也多疑其假託。不過可以肯定的是,至少在隋唐時代,時人是以弘農楊氏正統視之的。關於二族身份真僞,較近研究參尹波濤: 《北魏時期楊播家族建構祖先譜系過程初探——以墓誌爲中心》,《中國史研究》2013年第4期,第101—116頁;郭偉濤: 《論北魏楊播、楊鈞家族祖先譜系的構建——兼及隋唐弘農楊氏相關問題》,《中華文史論叢》2017年第4期,第131—159頁。還是房支世系不明的其他楊氏,在“弘農楊氏”和“楊震之後”的旗幟下,他們被賦予了同族身份。

而楊隋一族,儘管《周書》《隋書》《北史》等均言辭鑿鑿地宣稱其源出弘農楊氏,但學界一般認爲此系冒宗,楊隋出身寒庶,甚至有學者懷疑其並非漢人。[注]關於楊隋出身的討論極多,吕春盛總結諸説,認爲隋室先世確切的籍貫與族屬雖難以考究,但出自弘農華陰漢族名門之記載,不足采信。參《關於楊堅興起背景的考察》,《漢學研究》第18卷第2期,2000年,第170—172頁。袁剛也認爲楊隋出自寒庶。《楊隋出自山東寒庶》,《文史哲》1999年第6期,第46—50頁。不過,史乘所載當出自楊隋自稱,而自稱在某些場合即是對歷史記憶的特定選擇,具有現實意義。具體到這裏,無論楊隋用意如何,但既然自稱弘農楊氏後裔,則就意味着與其他弘農楊氏具有血緣聯繫,而後者亦在“弘農楊氏”郡望的整合之下,成了名義上的宗室子弟。

楊隋一朝非皇族的弘農楊氏亦享有宗室身份,這從以下兩個方面可獲得證實。其一,自稱與楊隋同族。如前引《楊暢墓誌》,志文標榜“氏胄之緒,即與皇帝連根”,銘文亦贊“猗歟皇族,英靈碩茂”,明確以皇族自居。又出身弘農楊氏越公房的楊文愻、楊文思、楊异、楊紀,墓誌或許其“皇家之令族”“休洪宗室”,或云其“公以宗臣,爰參揖讓”,亦即以宗室身份參與周隋禪代,或敍其擔任宗正少卿,以曾任周朝宗伯、漢世宗正的宗室彤伯、劉郢客相比。[注]王其禕、周曉薇編: 《隋代墓誌銘彙考》第3册,第99頁;第4册,第333頁;第3册,第10、107頁。再如《隋處士楊君高夫人墓誌》,誌文稱楊君“平昌公世子”,屬於“皇族”,但如學者所論,隋初宗室成員中並無“平昌公”,故楊君當非真正的宗室成員。[注]羅新、葉煒: 《魏晉南北朝墓誌疏證(修訂本)》,北京: 中華書局,2016年,第466—467頁。楊君之得稱“皇族”,顯然也與其出身弘農楊氏相關。

其二,擔任本應由皇族擔任的宗正一職。劉嘯認爲,隋代宗正沿襲北齊制度,全由宗室出任。[注]劉嘯: 《魏晉南北朝九卿研究》,新北: 花木蘭文化出版社,2013年,第197頁。案北齊可考宗正四人,確皆爲皇族,[注]高隆之原本不與高歡同族,但高歡“命爲從弟”,故視同皇族。《北齊書》卷一八《高隆之傳》,北京: 中華書局,1972年,第235頁。而隋代宗正,似非如此。其中固然有如楊慶、楊雄等楊隋宗親,但也有如楊异、楊約、楊紀(均越公房)等非皇族之人,他們能够出任宗正,顯然與他們出身弘農楊氏、被視同宗室相關。而從這一點也可以看出,對於非皇族之弘農楊氏的宗室身份,隋朝皇室不僅不加限制,反而卻是積極認可並予以利用。

要之,得益於楊隋標榜出身弘農楊氏,其他真正或宣稱弘農楊氏的族人均在名義上被納入楊隋“宗人”,獲得與皇族同等的宗室身份,由此他們能够擔任制度設計上只是楊隋宗親才能擔任的左右宗衛官職。這顯示出,和北周宗子軍可能存在不少擬制血緣的宗室一樣,隋代宗衛中同樣存在大量僅是名義上具有血緣聯繫的弘農楊氏子弟。

而在隋代宗子軍組建的過程中,弘農楊氏原有的宗兵組織可能也頗多助益。《資治通鑑》載北周末年尉遲迥兵起,“(楊)堅遣(楊)尚希督宗兵三千人鎮潼關”,胡三省注曰:“楊尚希,弘農人。弘農華陰諸楊,自東漢至後魏爲名族。魏分東、西,弘農又爲兵衝,故楊氏有宗兵。”[注]《資治通鑑》卷一七四《陳紀八》宣帝太建十二年(580),北京: 中華書局,1956年,第5415頁。可見在周隋之際,弘農楊氏仍保有相當規模的宗兵組織。不難想見,當楊隋立國之後,這些宗兵極有可能會在隋代宗子軍中佔據一席之地。若此説不誤,則隋代所謂宗衛,或許即是以楊氏宗兵爲基礎,進而補充入包括皇族在内的弘農楊氏族人而成,尤其是基層軍士,極有可能就是由楊氏宗兵構成。隋代官品表不載其品秩,原因或即在此。[注]案左右宗衛府之基層軍士是否稱宗衛,不無疑問。首先,迄今未見一例宗衛府任職者擔任宗衛;其次,《隋書·百官志》載隋代百官表亦不記宗衛;再者,前引《隋書·百官志》及《通典》敍述左右宗衛,僅稱“掌以宗人侍衛”或“掌以皇族侍衛”,没有提到侍衛具體名稱,這與敍述太子左右衛所統明確指出親衛、勛衛、翊衛不同;最後,隋煬帝大業三年普改官名,太子侍衛也隨之調整,其中左右衛率改左右侍率,其下三衛改功曹、義曹、良曹,宗衛部分則但稱左右宗衛率改左右武侍率,没有云及所統軍士更名。基於以上幾點考慮,本文傾向於左右宗衛所統軍士或不稱宗衛。

必須一提的是,在隋代宗衛中,似乎還存在一些異姓之人。如頗受文帝信賴的李穆子李渾,“拜左武衛將軍,領太子宗衛率”;文帝、煬帝二朝寵臣郭衍,“及王(煬帝)入爲太子,徵授左監門率,轉左宗衛率”。[注]分見《隋書》卷三七《李穆傳附李渾傳》,第1120頁;卷六一《郭衍傳》,第1470頁。又有閻毗,《隋書》記載:“高祖受禪,以技藝侍東宫,數以琱麗之物取悦於皇太子,由是甚見親待,每稱之於上。尋拜車騎,宿衛東宫。……俄兼太子宗衛率長史,尋加上儀同”,[注]《隋書》卷六八《閻毗傳》,第1594頁。顯然也是被太子楊勇寵幸之人。此外如扈志,其碑亦載其在楊隋立國後擔任太子右宗衛率,儘管碑文聲稱是由於“贊道少陽,非賢莫可”,但從扈志在尉遲迥之亂中堅定站在楊堅一方來看,毋寧認爲其人極有可能也爲文帝所親信。[注]《扈志碑》,韓理洲輯校編年: 《全隋文補遺》,西安: 三秦出版社,2004年,第70頁。要之,隋代宗衛中的異姓之人,當多爲皇帝或太子的心腹親信,這或許正是他們能够出任宗子軍官職的重要原因。

無論如何,隋代宗衛存在大量非皇族之人,甚至一些弘農楊氏之外的異姓人士也混雜之内,這就使得宗衛所號稱的“宗人侍衛”或“皇族侍衛”變得名不副實。因此到煬帝大業三年(607),王朝進行了調整,“左右宗衛率改爲左右武侍率,正四品”。[注]《隋書》卷二八《百官志下》,第801頁。儘管煬帝是年改制乃是基於一整套制度設計的宏大變革,[注]關於煬帝的官制改革,參看吴洪琳: 《評隋煬帝官制改革》,《陝西師範大學學報(哲學社會科學版)》2001年第2期,第118—124頁;内田昌功: 《隋煬帝期官制改革の基礎的研究》,《史朋》第33號,2000年,第23—49頁;《隋煬帝期官制改革の目的と性格》,《東洋學報》第85卷第4號,2004年,第33—63頁。並不僅僅針對宗衛,但宗衛無疑“從中受益”,原本名不副實的尷尬終於得到改變。另一方面,正如學者所論,煬帝官制改革的目標之一就是擺脱北方政權色彩,[注]内田昌功: 《隋煬帝期官制改革の目的と性格》,第40—42頁。以此而言,源出北周的宗衛更名武侍,或許也與此不無關係。無論如何,經過煬帝這次調整後,淵源甚久的宗子軍可以説業已名實俱亡。

及李唐立國,一返開皇舊制,高祖武德五年(622),復左右武侍爲左右宗衛,隨後在高宗龍朔二年(662)普改官名的運動中改左右司禦,中宗神龍元年(705)復國後改回左右宗衛,至睿宗景雲二年(711)再次改爲左右司禦。[注]《新唐書》卷四九上《百官志四上》,北京: 中華書局,1975年,第1299頁。據此,唐代前期似乎曾一度恢復宗子軍。不過如果觀察宗衛任職者,可知情況並非如此。請看下表。

表二 唐代宗衛任職表

續表

如表所見,上述幾例擔任宗衛府官職者,除李巖一人姓李外,其餘均爲他姓,而李巖出自趙州高邑,亦非李唐皇族。如果這一統計不誤,則迄今所見唐代宗衛任職者没有一例出自李唐宗室。由此可見,李唐前期雖曾一度恢復宗衛,但宗衛在北周、楊隋所代表的宗子軍卻迄未再置,在這個意義上,景雲二年最終放棄宗衛之名,不過是順應了彼時已不存在宗子軍這一形勢而已。

四、 擬制血緣與宗子軍興廢

以上我們梳理了以“宗人侍衛”爲主要特徵的宗子軍在北朝隋唐時期的興衰演變,概括而言,北魏在内亞遊牧制度文化的傳統上組建了宗子軍,並在某個時期賦以宗子羽林之名,及至孝文帝改革,宗子羽林被剥奪品官身份,地位一落千丈,北魏後期雖曾試圖提高宗子軍地位並擴大其規模,但收效甚微,宗子軍衰落無可避免;隨後北齊、北周並立,這一制度傳統僅在北周得到沿襲,宇文氏選擇以宗衛爲名重建宗子軍;及楊隋立國,沿用宗衛之名,不過其宗衛組織也混入一些異姓人士,在此基礎上,李唐變本加厲,完全以非宗室成員充任宗衛官職,宗子軍名存實亡,最終宗衛之名在景雲二年被棄,宣告自北魏以來的宗子軍傳統就此退出歷史舞臺。

而在北魏、北周、楊隋組建宗子軍的過程中,三朝都曾試圖通過擴大宗室規模以保障兵源: 北魏七分國人,以拓跋族首領兄弟出任其他部族首領,由此將後者納入宗室;北周另辟賜姓途徑,通過大規模賜姓宇文氏,吸收異姓人士成爲宗室;楊隋則在“弘農楊氏”的名義下,賦予非皇族的弘農楊氏族人以宗室身份。不難看出,儘管三朝在擴大宗室規模時采取的策略不同,但核心思想卻一以貫之,即通過建立擬制血緣關係的方式,充實宗室成員。亦即對於三朝宗子軍的維繫和發展而言,擬制血緣實具有至關重要的作用。

如所周知,擬制血緣在内亞遊牧政治體的發育過程中厥功甚偉。如深刻影響晚唐五代養子之風的安禄山之“曳落河”,史載安禄山“養同羅及降奚、契丹曳落河八千餘人爲假子”,自號“父子軍”,[注]姚汝能: 《安禄山事迹》,北京: 中華書局,2006年,第82、94頁。所謂“假子”“父子兵”,無疑均表示曳落河系以擬制血緣關係構成。而安禄山之建立“曳落河”,與其粟特父、突厥母出身及所處的内亞環境不無關係。[注]陳寅恪: 《論唐代之蕃將與府兵》,《金明館叢稿初編》,北京: 三聯書店,2001年,第303頁。又内亞廣泛分佈的“柘羯”、奥斯曼帝國中的Kullar,據芮傳明分析,亦屬與曳落河性質類似的軍隊,其中同樣存在擬制血緣關係。[注]芮傳明: 《“曳落河”與“柘羯”考》,《西域研究》1991年第3期,第40—45頁。此外又如蒙古的伴當(那可兒),作爲軍事隨從,他們“和自己的首領、罕、把阿秃兒、那顔生活在一起,成爲他們的‘家人’,靠他們供養”,[注]符拉基米爾佐夫: 《蒙古社會制度史》,劉榮焌譯,北京: 中國社會科學出版社,1980年,第152—153頁。既稱“家人”,顯然也以擬制血緣爲紐帶。事實上,作爲構建擬制血緣關係途徑之一的改姓,在内亞遊牧文化中亦屬普遍,烏桓“氏姓無常,以大人健者名字爲姓”,[注]朴漢濟: 《西魏北周的賜姓與鄉兵的府兵化》,《歷史研究》1993年第4期,第44頁。即爲顯例,要之,在内亞遊牧政治體發育、從部族走向國家的過程中,基於擬制血緣而形成的各種政治、軍事組織,對於權力集中、政權鞏固及勢力擴張等都起到了不可或缺的作用。而北魏、北周、楊隋三朝宗子軍亦多借助擬制血緣,這也從一個側面證實三朝宗子軍乃是内亞制度文化的政治遺産。

當然需要指出的是,北朝隋唐的宗子軍也非純粹的内亞制度,諸如宗子羽林、宗士、宗衛這樣的漢式名稱,很難説制度創建者在命名之際腦海中没有浮現宗周的影子。然而值得注意的是,華夏文化没有如内亞文化那樣倚重擬制血緣,相反卻是持拒斥態度。譬如作爲構建擬制血緣一種之異姓收養,古禮有“異姓不相爲後”之説,魏晉以下更多批評聲音,甚至律令法規亦予以禁止。[注]侯旭東: 《漢魏六朝父系意識的成長與“宗族”》,《北朝村民的生活世界——朝廷、州縣與村里》,北京: 商務印書館,2005年,第103—105頁。東晉時以儒學著稱的范甯在寫給謝安的一封信中説,“稱無子而養人子者,自謂同族之親,豈施於異姓?今世行之甚衆,是謂逆人倫昭穆之序,違經典紹繼之義也”。[注]《通典》卷六九《禮二九·沿革二九·嘉禮一四》“異姓爲後議”條,第1914頁。而對於晚唐五代的養子風氣,歐陽修則斥爲“世道衰,人倫壞……異類合爲父子”。[注]《新五代史》卷三六《義兒傳序》,北京: 中華書局,1974年,第385頁。可見在華夏文化看來,擬制血緣違背人倫之道,應予禁止。[注]謝元魯指出中國古代擬制血緣往往出現在社會動蕩和激烈的變革之際,發生群體或是難以通過正常制度訴求、獲得社會認同和地位的社會下層或邊緣群體,或是政治地位不太穩定、權力争奪十分劇烈的社會上層集團,見《論中國古代社會的虚擬血緣關係》,《史學月刊》2007年第5期,第5—15頁。擬制血緣的邊緣性和暫時性,表明在正常社會狀況下擬制血緣不被認可。

無待贅言,從政治體發育的一般規則而言,血緣因素會逐步淡化,然則以血緣爲紐帶構建的宗子軍之最終消失,可謂不可避免。不過在北朝隋唐宗子軍衰落及至消失的過程中,又有其特殊之處。亦即隨着源出内亞的政治體漸次轉向華夏式政權,宗子軍將不得不面臨如下尷尬: 其所倚重的擬制血緣在講究宗法的華夏文化中不被接受,宗子軍在孝文改革時遭受衝擊及在隋唐二朝色彩淡化並最終被放棄,恐怕與此更具直接關係。在這個意義上,擬制血緣不啻爲影響宗子軍興衰演變的一把鑰匙,其興於斯,其亡亦在斯;而後者的興廢軌迹則折射出一個内亞政治體是如何歷經積累、突進、動蕩、曲折而一點點邁向華夏政權的過程。

附記: 本文初稿完成後,曾於陝西師範大學第三届中古史前沿論壇(2015年)提交發表,蒙評議人姜望來先生多所指正。又在本文修訂過程中,清華大學侯旭東、復旦大學徐沖、深圳大學常彧、北京師範大學凌文超、中國社會科學院王彬、中山大學唐星等也曾先後予以寶貴教示。對於以上幫助,謹此一并致謝。