釋唐令“女醫”條及其所藴之社會性别觀

樓 勁

天一閣藏明抄《天聖令》殘本所存《醫疾令》之末,附有宋已“不行”的唐《醫疾令》佚文,其中第九條爲:

諸女醫,取官户婢年二十以上、三十以下,無夫及無男女、性識慧了者五十人,别所安置,内給事四人,並監門守當。醫博士教以安胎産難及瘡腫、傷折、針灸之法,皆按文口授。每季,女醫之内業成者,試之;年終,醫監、正試。限五年成。[注]録文據天一閣博物館、中國社會科學院歷史研究所天聖令整理課題組校證《天一閣藏明鈔本天聖令校證(附唐令復原研究)》下册《校録本·醫疾令卷第二十六(假寧令附)》,北京: 中華書局,2006年,第319頁。以下凡録《天聖令》及其所存唐令之文皆出此本。

此爲唐太醫署“女醫”之制,由於令文例須簡潔,且與其他令條互文見義,其内涵的豐富實遠遠超出了字面。鑒於其提供了前所未見的新資料、新綫索,對於中古醫療史及婦女史研究均甚重要,以下即擬在前人討論女醫問題及《天聖令·醫疾令》整理者對“女醫”條梳理、考釋的基礎上,[注]明抄本《天聖令》發現以前的女醫研究,有代表性的可舉出李貞德《唐代的性别與醫療》,收入鄧小南主編《唐宋女性與社會》,上海辭書出版社,2003年。文中引據日本令文中的女醫規定以證唐代女醫之況,尤值注意。《天聖令·醫疾令》整理者爲程錦,其另有《唐代女醫制度考釋——以唐〈醫疾令〉“女醫”條爲中心》一文,載於《唐研究》第12卷,北京大學出版社,2006年。聯繫《醫疾令》等唐令規定,參以其他資料釋其尚可發覆再論之處,亦以揭示其中所示的社會性别狀態,期能有助於相關研究的深入。

一、 “官户婢”與太醫署女醫來源

“官户婢”一詞罕見於文獻,[注]日本《令義解》卷八《醫疾令第廿四》女醫條:“女醫取官户婢年十五以上,廿五以下,性識慧了者卅人……”此爲成書於平安朝時期的《政事要略》卷九五《至要雜事五下·學校事下》所引《養老令》文,亦作“官户婢”。東京吉川弘文館“新訂增補國史大系”1973年版,以下所引《令義解》“女醫”條之文皆出此。整理本的標點可再議。“官户”在唐代法律中有其特定含義,大略是指不系貫於州縣,隸籍朝廷諸司輪番爲之執役服事的人户,其身份地位僅次於奴婢,低於“雜户”和平民編户。[注]《唐律疏議》卷三《名例篇》“諸府號官稱犯父祖名而冒榮居之”條關於“姦監臨内雜户、官户、部曲妻及婢者,免所居官”的疏議,釋雜户和官户皆配隸諸司職掌,前者已系貫州縣,享有編户的部分權利,而後者完全隸籍諸司。《唐會要》卷八六《奴婢》述唐制官奴婢“一免爲番户,再免爲雜户,三免爲良人。皆因赦宥所及,則免之。”原注:“凡免,皆因恩言之,得降一等、二等,或直入良人。諸律、令、格、式有言官户者,是番户之總號,非謂别有一色。”見上海古籍出版社,2006年,第1859頁。可見唐代法律所稱“官户”即爲隸籍諸司輪番執役服事的“番户”總稱,其身份低於“雜户”。據此,所謂“官户婢”或可勉强釋爲官户之女,因其仍屬賤籍而稱“婢”。但若考慮“婢”在唐代法律中或與“奴”連稱,或單稱,均指女奴,[注]如上引《唐律疏議》“姦監臨内雜户、官户、部曲妻及婢者,免所居官”的規定,其中“婢”與“雜户、官户、部曲妻”並列,即爲官、私奴婢之“婢”。類此之例在《唐律疏議》中不勝枚舉。若釋“官户婢”爲官户之女,也就混淆了官户與奴婢的差别,並與其他律令條文義相扞格,顯然不妥。

太后自垂拱以來,任用酷吏,先誅唐宗室、貴戚數百人,次及大臣數百家,其刺史、郎將以下不可勝數。每除一官,户婢竊相謂曰:“鬼朴又來矣。”不旬月輒遭掩捕族誅。[注]《資治通鑑》卷二五《唐紀二十一》,北京: 中華書局,1956年,第6485頁。

此處“户婢”顯即家婢、私婢。若循此語例,則女醫條中的“官户婢”應點開,作“官、户婢”,爲官婢與私婢的合稱。但唐律既規定私奴婢類同主家資産,[注]參《唐律疏議》卷二《賊盜篇》“諸以私財物、奴婢、畜産之類貿易官物”條。太醫署女醫取此於理不通,況且唐代的“户婢”更多是指官婢。《天聖令·營繕令》末所存唐令第二條:

諸營造雜作,應須女功者,皆令諸司户婢等造。其應供奉之物,即送掖庭局供。[注]第423頁。

令文中的“户婢”出於犯罪配没的官奴婢之家,其制見於《唐六典》卷六《刑部》都官郎中、員外郎條:

凡反逆相坐,没其家爲官奴婢……凡初配没,有伎藝者,從其能而配諸司;婦人工巧者,入于掖庭;其餘無能,咸隸司農。凡諸行宫與監、牧及諸王、公主應給者,則割司農之户以配。[注](唐) 李林甫等撰,陳仲夫點校: 《唐六典》卷六《刑部》,北京: 中華書局,1992年,第193頁。《新唐書》卷四七《内侍省》掖庭局載“婦人以罪配没,工縫巧者隸之,無技能者隸司農。諸司營作須女功者,取於户婢”,可與參證。《新唐書》卷四七《内侍省》,北京: 中華書局,1975年,第1222頁。

據此,“户婢”當因其合户配没,身爲女性得名,[注]《唐六典》卷六《刑部》都官郎中、員外郎條有一條原注:“諸官奴婢賜給人者,夫、妻、男、女不得分張;三歲已下聽隨母,不充數。”第193頁,是合户配没的官奴婢雖可分隸不同部門執役,卻仍得在一定程度上保留其家庭形態,幼年男女尤其如此,故若將之賜給官貴人家,仍不得拆散其夫、妻、男、女。其適可爲唐令“户婢”一詞作注,而上引《通鑑》文中的“户婢”,也可理解爲合户賜給官貴人家之婢。又《舊唐書》卷五一《后妃傳上·睿宗昭成皇后竇氏傳》載其立爲德妃後,“長壽二年爲户婢團兒誣譖”,《舊唐書》卷五一《后妃傳上·睿宗昭成皇后竇氏傳》,北京: 中華書局,1975年,第2176頁;《新唐書》卷四六《百官志一》載工部所屬虞部郎中、員外郎之職,“每歲春,以户小兒、户婢仗内蒔種溉灌,冬則謹其蒙覆”,第1202頁,其“户婢”皆指配没入宫或隸諸司的官婢,“户小兒”則由“三歲已下聽隨母”的規定而來。又因其有一定伎藝分隸諸司服事,故稱“諸司户婢”。由此對照上引《營繕令》文: 諸營造雜作所需女功由“諸司户婢等造”,亦即由“初配没,有伎藝者,從其能而配諸司”的官奴婢營作;應供奉之物“送掖庭局供”,則是由配没之家的“婦人工巧者入於掖庭”者營作。兩相參照,合若符契,户婢在唐令式中常指合户皆被配没的官婢應無可疑,然則“女醫”條令文中的“官户婢”,也就不能標點爲“官、户婢”了。

明確唐制所稱“官户”和“户婢”之義後,即可斷定女醫條令文所述“官户婢”實非官户之女,因爲其不能稱“婢”;同時其也並非合指官、私之婢,因爲女醫取自私婢於法不合,“户婢”在令式中本指合户配没入官的女奴,也無庸再冠“官”字。故合理的解釋和做法,是將之標點爲“官户、婢”,也就是指官户和官婢,女醫即從這兩類女性中選取。[注]“女醫”條令文“諸女醫取官户、婢年二十以上”云云,已明其只取女性,故無須贅述爲“官户之女若官婢”。上引程錦《唐代女醫制度考釋——以唐〈醫疾令〉“女醫”條爲中心》一文已推測女醫有可能從官户和官婢中選取,只是其整理《醫疾令》文時應仍有惑,故未將之如此點開。

事實上,從官奴婢和官户中選取並教習官府所需的技藝者,乃是唐代的通例。上引《唐六典》文所述即爲官奴婢“從其能而配諸司”的制度,這類人員即便已有技藝在身,配入諸司或掖庭後也仍需要再加教習,以適應官府及宫廷的特定需要。[注]《新唐書》卷四七《百官志二》載内侍省置“宫教博士二人,從九品下,掌教習宫人書、算、衆藝”,第1222頁,則諸雜伎藝亦當各有教習之法。取官户子女加以教習更有定制,《天聖令·雜令》末所存唐令第十九條:

諸官户皆在本司分番上下,每十月,都官案比。男年十三以上,在外州者十五以上,各取容貌端正者,送太樂(原注: 其不堪送太樂者,自十五以下皆免入役);十六以上,送鼓吹及少府監教習,使有工能。官奴婢亦準官户例分番(原注: 下番日則不給糧),願長上者,聽。其父兄先有技業堪傳習者,不在簡例。雜户亦任本司分番上下。[注]第378頁。

選送至太常寺所屬太樂、鼓吹署教習的,乃是從事歌舞器樂的人員,而送少府監教習的,則多工巧人員。[注]《唐律疏議》卷三《名例篇》“諸工樂雜户及太常音聲人犯流”條疏議曰:“工、樂者,工屬少府,樂屬太常,並不貫州縣……工、樂及太常音聲人,皆取在本司習業,依法各有程試。所習之業已成,又能專執其事……犯流罪,並不遠配,各加杖二百。”此處隸籍少府、太常的工、樂者,即爲官户,太常音聲人則爲雜户,皆可經選取習業于本司,業成則專執其事,因而犯流可加杖而不遠配。劉俊文撰《唐律疏議箋解》卷三《名例篇》,北京: 中華書局,1996年,第282—283頁。所謂“男年十三以上”云云,並非其不取女子,而衹是明確了選取男子的年限,因爲唐時官户之女服事、習業於諸司者顯然不少[注]《唐六典》卷六《刑部》都官郎中、員外郎條載此制亦作“男年十三以上”云云。據其前文載官奴婢配没之制,“男年十四以下者,配司農;十五以上者,以其年長,命遠京邑,配嶺南爲城奴”,第193頁。這顯然也不能解釋爲女子不配,而同樣只是明確了被配男子的年齡。其後文又載官奴婢“凡配官曹,長輸其作。番户、雜户則分爲番。男子入于蔬圃,女子入厨膳,乃甄爲三等之差,以給其衣糧也”,第193頁。是女子同樣被配,所述入蔬圃、厨膳者,當指官奴婢身無技能而配隸司農者,但其服事時亦須進行某種教習。。上引《唐六典》載“婦人工巧者入於掖庭”者所事性質不一,唐時諸司及各地官府更有大量官妓,而此類凡經赦免皆爲官户、雜户,其子女繼續執事服役於諸司及各地,及其被選取教習有關技藝實屬必然,其中女子則以教坊歌舞樂妓見諸記載者最多。由此看來,唐令規定每年十月都官案比官户,雖稱“男”年十三、十五、十六歲以上送太樂、鼓吹及少府監教習,但就官户和官奴婢子女皆須世世從事官府所需技藝的整套制度而言,其況顯然並非都是只選其子,官奴婢及官户之女被選從事官府所需技藝並加以教習,應是相當普遍的事實。

總之,唐代本來就有從官户子女和官奴婢中選取、教習宫廷和官府所需技術人員的制度,各技術主管部門對之且有經常化的課試及限期業成之制,《醫疾令》中的“女醫”選取教習之法,即可歸爲這套體制的組成部分。

二、 諸司方術生身份與女醫之特殊

唐代諸技術事務的主管部門各有其所需技藝者的教習體制,可以視之爲一種特殊的職業學校,據其所學約可分爲方術,樂舞和工巧之學三類。[注]參樓勁《魏晉至隋唐的官府部門之學》,載《隋唐遼宋金元史論叢》第七輯,上海古籍出版社,2017年。從上引《唐律疏議》“諸工樂雜户及太常音聲人犯流”條可知,其中後兩類教習的大都是官户、雜户子女,[注]唐人崔令欽《教坊記》載唐亦有“平人女以容色選入内者,教習琵琶、五弦、箜篌、筝等者,謂之搊彈家”。此“平人女”即平民女子,則搊彈家性質當與諸司所雇明資匠相類。而方術之學包括太史局、太卜署等處教習的天文、卜筮等生,也包括在太醫署習業醫藥的生徒在内,一般都取自平民。《天聖令·雜令》末所存唐令第一條:

太史局曆生,取中男年十八以上,解算數者爲之,習業限六年成;天文生、卜筮生並取中男年十六以上,性識聰敏者,習業限八年成,業成日,申補觀生、卜師。(原注: 其天文生、卜筮生初入學,所行束脩一同按摩、咒禁生例。)[注]第374頁。

“中男”爲編户成員承擔課役的丁中制專名,在唐代的大部分時期都指其中的十六至二十歲男子,曆生、天文生、卜筮生等皆取平民男子年十八或十六以上。[注]《唐六典》卷一《秘書省》太史局載挈壺正、司辰之下有漏刻博士九人,教“漏刻生三百六十人(原注: 隋置,掌習漏刻之節,以時唱漏。皇朝因之,皆以中、小男爲之”,第305頁。所謂“中、小男”,亦指當時編户丁中制分爲“黄、小、中、丁、老”的中、小兩個年齡段的男子。又《天聖令·醫疾令》整理者復原的唐令第一條:

諸醫生、鍼生、按摩生、咒禁生,先取家傳其業,次取庶人攻習其術者爲之。[注]第565頁。

“庶人”即平民白身,可見這四類生徒皆先取醫家子弟,次取非醫家出身的平民習醫者。[注]此條以“家傳其業”與“庶人攻習其術者”對舉,似因家傳其業者包括醫官和犯罪配没的醫家子弟之故。整理者復原唐令此句是據《天聖令·醫疾令》首條:“諸醫,大小方脉……傷折科,選補醫學,先取家傳其業,次取庶人攻習其術者爲之”。然日本《令義解》所録養老令此條作:“凡醫生、按摩生、咒禁生、藥園生,先取藥部及世習,次取庶人年十三已上,十六已下。”其“次取庶人年十三已上”一句的注釋,則引《學令》説明了官宦和醫家子弟年齡可放寬。故其以“藥部及世習”與“庶人”對舉,是因兩者年齡規定不同,恐唐令亦然,而宋令此條不定年齡,蓋亦因另有規定之故。然則復原唐令此條删去庶人年齡,亦須再酌。上引《雜令》原注述天文生、卜筮生與按摩生、咒禁生初入學所行束脩同例,亦説明其在學身份略同。[注]《文苑英華》卷五一二《判十·書數師學射投壺圍棋門二十七道》“觀生束脩判”,謂有天文觀生所學未就,其師按算學生徒之例向其徵收束脩,此生遂上訴云“伎術不可爲例”。以下選録的五道判詞,一道各責其過,兩道以爲其師有理,另兩道則以此生所訴爲是。是束脩之例與所習之學性質及其生徒身份相連,非例即易致聚訟,這當然是合乎束脩作爲禮物的原義的。但《醫疾令》卻特别規定“女醫”取自“官户、婢”,因而是一個專門針對服事於官府的女性方術者的選用辦法。[注]《唐六典》卷一四《太常寺》太醫署:“藥園師以時種蒔,收采諸藥(原注: 京師置藥園一所,擇良田三頃,取庶人十六已上,二十已下充藥園生。業成,補藥園師。)”,第409頁。同書卷一七《太僕寺》:“凡補獸醫生,皆以庶人之子,考試其業,成者補爲獸醫,業優長者,進爲博士。”第480頁。是藥園生及獸醫生亦從庶人之子選補。

從平民中選取官府所需技術人員,原則上只能以自願爲前提;[注]《文苑英華》卷五一二《判十·書數師學射投壺圍棋門二十七道》“習卜算判”,謂趙氏兄年十八,補卜筮生;弟年十六,補曆生。上訴請改補兄爲只要習業六年的曆生,弟補習業八年的卜筮生,“所司不許,苦訴不伏”。(宋) 李昉等編,北京: 中華書局,1966年,第2621頁。像這樣,已被選取爲方術生者可屢上訴申請改補,正是自願原則的體現。而官奴婢、官户、雜户皆身受强制,無法規避官府從中取送習業者。官府方術之學多從平民中選取生徒,又説明其地位高於從賤户中選取習業者的樂舞、工巧之學。這都表明唐代的知識系統中,方術與樂舞、工巧雖同屬技藝,但其社會生態仍有優劣之别,習業者身份亦有高下之分,官府各技術部門表現尤甚。因此,上面所述唐代官府技術人員來源和教習對象的身份差異,説明的是當時平民進入官府習業並從事方術,仍不失爲其可選的職業出路,而若進入官府充樂舞、工巧,則多所不願,非另立强制選充之法,即難滿足官府所需。同理,女醫從官户、婢中選取的規定,亦表明進入官府從醫多非平民女子所願,爲確保女醫的來源,也就只能像太常、少府等處所屬樂舞和工巧人員那樣,從官奴婢和官、雜户中選取。

至於爲何平民男子尚願進入官府方術之學習業,而女子則須强制爲之呢?其部分原因,當是男子入此習業不僅可免遠較女子爲重的課役負擔,且有上升登進的法定通道。《唐六典》卷一《秘書省》太史局載其教習諸生:

曆生三十六人,(原注: 隋氏置,掌習曆。皇朝因之,同流外,八考入流。)裝書曆生五人。(原注: 皇朝置,同曆生。)……天文觀生九十人。(原注: 隋氏置,掌晝夜在靈台伺候天文氣色。皇朝所置,從天文生轉補,八考入流也。)……天文生六十人。(原注: 隋氏置,皇朝因之,年深者轉補天文觀生。)[注]第303—304頁。

可見此類一旦入學即爲免除課役的流外或無品職吏,[注]《天聖令·賦役令》末所存唐令第十五條規定免除課役的流外及無品職吏範圍,其中即包括國學諸生和“天文、醫、卜、按摩、咒禁、藥園生”。至於身爲雜户的“太常音聲人”亦在其列,這是因其分番服事諸司即同課役之故,性質與平民免課者殊異。同處所存唐令第十八條則規定漏刻生、漏童、藥童、獸醫生可免雜徭。《通典》卷四《職官二十二·大唐官品》載太史監曆生、天文觀生爲流外七品。《新唐書》卷五五《食貨志五》載高宗時定流外官月給俸錢、食料共170錢。故方術生爲流外官者,除給廩外例有月俸。並可在本部門因其技藝、業績,經八考登進爲流内伎術官。又《天聖令·醫疾令》末所存唐令第二條:

諸醫、針生,博士一月一試,太醫令、丞一季一試,太常卿、丞年終總試(原注: 其考試法式,一準國子監學生例)。若業術灼然,過於見任官者,即聽補替。[注]第317頁。

是醫生、針生課試業成者,可如國子監生申送尚書省復試,合格者升補從九品上的醫助教和從九品下的醫正、針助教[注]《天聖令·醫疾令》末所存唐令第七條,規定醫、鍼生業成申送尚書,覆試醫經得第者,“醫生從九品上敍,針生降一等。不第者,退還本學。經雖不第,而明于諸方,量堪療疾者,仍聽於醫師、針師内比校,優者爲師,次者爲工”,第318頁。是師、工可由諸生業成而尚書省覆試不第者充。《唐六典》卷一四《太常寺》太醫署條述太醫令、丞、醫監、醫正各有品階,其下有無品醫師二十人,醫工一百人,醫生四十人,典學二人。據《通典》卷四《職官二十二·大唐官品》,太醫署醫、鍼師爲流外勛品,按摩、咒禁師和醫、鍼工爲流外三品,按摩、咒禁工爲流外四品。;其業術“過於見任官者即聽補替”,則是其中績效突出的甚至可取代太醫署現任官,成爲從七品下的太醫令、正八品上的醫博士、從八品上的太醫丞和針博士、從八品下的醫監。[注]《天聖令·醫疾令》末所存唐令第八條,規定按摩生、咒禁生業成者,“並申補本色師、工”,第319頁。《唐六典》卷一四《太常寺》太醫署條述“太醫令掌諸醫療之法,丞爲之貳。其屬有四,曰醫師、鍼師、按摩師、咒禁師,皆有博士以教之,其考試、登用如國子監之法”,第409頁。是按摩生和咒禁生可因業成分别升補按摩師、工及咒禁師、工,再經課試亦可申送尚書省覆試後,補從九品下的按摩、咒禁博士及其他醫官。不難看出,太醫署所屬生徒身份亦爲流外或無品職吏,且其從流外上升爲流内伎術官的途徑,要比天文諸生更加强調技藝績效也更爲暢達。[注]據《天聖令·醫疾令》末所存唐令第二、八兩條,醫生、鍼生按其不同分科,限七年、五年、四年、三年業成,九成不成者“退從本色”;按摩生限三年、咒禁生限二年業成。由於這些都是最長時限,與天文諸生“八考入流”的規定相比,醫學諸生業成申補爲流内官的通道顯然要快捷得多。參張耐冬《唐代太醫署學生選取標準》、程錦《唐代醫官選任制度探微》,皆載於《唐研究》第14卷,北京大學出版社,2008年。與之相比,進入官府樂舞、工巧之學的生徒多出於賤户,且無“八考入流”的規定,故其雖亦可經赦並因技藝、績效在本部門逐漸升至流外和流内伎術官,其登進之路無疑要遠爲狹窄和艱難。[注]《新唐書》卷四八《百官志三》太常寺太樂署條:“凡習樂,立師以教,而歲考其師之課業爲三等……十五年有五上考、七中考者,授散官,直本司,年滿考少者不敍。”又載其徒習業成而行修謹者,“爲助教,博士缺,以次補之……内教博士及弟子長教者,給資錢而留之”,第1243頁。從生徒業成者中遞補的樂署博士,地位當與内教博士略同,其報酬既稱“資錢”,説明其身份有類無品職吏和長上匠,而須十五考七中、五上者,方得授散官而仍直本司。這一點當可大略解釋何以平民願入官府方術部門而多不願入樂舞、工巧部門,以及官府樂舞、工巧部門何以多從身受强制的官奴婢和官户中選取技藝者。

唐代的流外官和流内“伎術官”,雖上升登進有重重障礙,[注]見《唐會要》卷六七《伎術官》。卻畢竟仍有規定待遇和特權,入流後,其免賦、蔭子、犯罪官當等項權利更與其他官員相同,故其即便甚受士人歧視,較之一般庶民境遇仍頗優越。因此,是否可循例成爲有俸而不課的流外官,並有較爲順暢地升至流内官的登進通道,便成了影響平民願否進入官府方術和樂舞、工巧部門服事習業的要素。而問題恰恰在於,所有這些只對男性適用,女性則充其量至本部門無品教職而止。[注]除嬪妃宫女所任“内官”及封贈外,唐代官府方術、樂舞、工巧部門中技藝高超的女性從業者,仍可在教習活動中發揮一定作用。如唐人段安節《樂府雜録》“歌”條載内教坊善歌者,代宗時有張紅紅,號“記曲娘子”;德宗時有田順郎,“曾爲宫中御史娘子”。二人必當從事歌曲教習。《新唐書》卷四八《百官志三》太常寺太樂署末載教坊有諸博士教授樂舞,爲無品教職。教坊女子善歌舞、器樂者從事教學當不過此。這就集中體現了當時社會賦予女性的特定角色和限制,也反映了女性方術、樂舞、工巧者在職場中總體附屬於男性的地位,而衆所趨鶩的官場更是男性的一統天下,從而不能不使平民人家女子甚畏於此,多所不願。要之,女醫從“官户、婢”中選取,實際上是其身份相對於官府其他方術生卑微,在整個官方醫事體系中處於附屬地位的寫照,而這不僅關係到官府所屬技藝者選取、培養和升進的整套制度,更關係到唐代社會等級和社會性别的特定狀態,以及當時各種知識技藝的社會屬性和生態有别的一系列事實。

三、 “無夫無男女”及“别所安置”

女醫“取官户、婢”以下的另外幾項規定:“二十以上,三十以下”,爲自古公認女性身心成熟的盛年,[注]《黄帝内經·素問》“上古天真論”稱女子以七爲數,“二七天癸至,任脉通,太沖脉盛,月事以時下,故有子;三七腎氣平均,故真牙生而長極;四七筋骨堅,發長極,身體盛壯;五七陽明脉衰,面始焦,發始墮”。按當時習俗和婚齡,該年齡段的應多已婚女子,[注]李貞德《漢唐之間醫書中的生産之道》一文“前言”,述其研究漢魏六朝婦女的婚年多在十四至十八歲,女性死亡年齡段的高峰則在二十至三十歲,當與生育相關。收入《臺灣學者中國史研究論叢》李建民主編之《生命與醫療》卷,北京: 中國大百科全書出版社,2005年。對自身性别特點的體會要更全面,更便於教習婦科之術。“性識慧了”既是對生徒的常見要求,也與世間公認醫者特須“巧慧智思”有關,[注]唐釋慧琳《一切經音義》卷一三首列“女醫”條,並釋“醫”之音義:“醫,意也,以巧慧智思,使藥消病也。”似佛經中有“女醫”名目,且醫者尤須“巧慧智思”。“五十人”之額與同署男醫員額相比也不算少,[注]《唐六典》卷一四《太常寺》太醫署只載按摩生十五人,不及其餘諸生員額。《新唐書》卷四八《百官志三》及舊志皆載太醫署有醫生四十人、針生二十人,按摩生十五人,咒禁生十人。不過内涵更爲豐富也更值得注意的是“無夫及無男女”的規定。

“無夫及無男女”,從字面解釋即未婚女子及無子女之寡婦,這項要求在入宫服事的官婢中也可看到。前引《唐六典》卷六《刑部》都官郎中、員外郎條原注述配没官奴婢賜人者不得拆散其夫妻男女,其下有云:

若應簡進内者,取無夫無男女也。[注]第193頁。

“簡進内者”,即其前文所述配没而“入於掖庭”的婦人工巧之類,“無夫無男女”則是針對其中多有已婚女子的規定。這大概是要取其較少俗間是非和牽絆,對於服事内廷者來説是不難理解的。[注]《漢書》卷九七上《外戚孝宣許皇后傳》載有霍氏所愛女醫淳于衍入宫侍許后疾,因其夫請衍向霍光夫人求官,遂以毒藥害許后。這正是服於内廷和顯要貴婦的女醫因其夫請托而釀成禍亂的鑒戒。非但如此,當時還確認女性天然易受外界干擾,孫思邈《備急千金要方》卷二《婦人方上·求子》論“婦人之病,比之男子十倍難療”有曰:

女人嗜慾多於丈夫,感病倍於男子,加以慈戀愛憎、嫉妒憂恚,染著堅牢,情不自抑,所以爲病根深,療之難瘥。[注]《備急千金要方》婦人之病十倍難治一段,抄自相傳爲東漢張機所撰、西晉王叔和整理定本的《金匱玉函經》卷一《證治總例》,但其論所以難治,是因“婦人衆陰所集,常與濕居,十五以上陰氣浮,百想經心,内傷五臟,外損姿容;月水去留,前後交互,瘀血停凝,中路斷絶,其中傷隳,不可具論”。南宋張杲《醫説》卷九《婦人》引“葛仙翁云: 凡婦人諸病,兼治憂恚,令寬其思慮,則疾無不愈”。是兩晉間葛洪所論,亦如《金匱玉函經》之兼重女姓生理與心理。至《備急千金要方》上引文所著力發揮的,則純爲漢晉醫家述婦人“百想經心”以致多病之説,且被唐時王燾《外臺秘要》卷三三《求子法及方一十二首》全文抄録。至張杲《醫説》卷九《婦人》又稱婦人得病,“誠以情想内結,自無而生有……大率如此。若非寬緩情意,則雖服金丹大藥,則亦不能已”。從漢晉醫家兼重女性生理和心理,到唐宋醫家更加强調女性先天存在的心理問題,這正是漢以來社會性别觀不斷流衍的體現。

女人“感病倍於男子”或然,卻絶非因其“嗜欲多於丈夫”,故此論雖體現了傳統醫學兼重心理的長處,卻更多當時流行的社會性别觀成分。即世人公認女性本易陷入各種是非牽絆,困於情緒而難自拔,並已將之上升爲合乎天道的醫理。這一點似可表明,規定“無夫無男女”的出發點,不僅是要一般地減少其社會關係的外在干擾,而且也是在盡可能排除女性特多“慈戀愛憎、嫉妒憂恚”的外因,從内在心理上有助於其專志服事。

當然在此背後,可能還存在着女性從業本不如男,若多牽絆又困於情則尤不可爲之類的成見,同時也不排除有更爲重要的社會性别觀念在起作用。西漢劉向所撰、後人續有所補的《古列女傳》卷四《貞順傳·齊杞梁妻》載其葬夫慟哭,城爲之崩:

既葬曰:“吾何歸矣!夫婦人必有所倚者也,父在則倚父,夫在則倚夫,子在則倚子。今吾上則無父,中則無夫,下則無子。内無所倚,以見吾誠;外無所倚,以見吾節。吾豈能更二哉!亦死而已。”遂赴淄水而死。君子謂: 杞梁之妻,貞而有禮。

杞梁妻投水赴死,固屬非常之舉,堪值注意的是其申説的“内無所倚,以見吾誠,外無所倚,以見吾節”。[注]相傳爲蔡邕所撰的《琴操》卷下《河間雜歌·芑梁妻歌》亦載其事:“妻歎曰:‘上則無父,中則無夫,下則無子。外無所依,内無所倚,將何以立吾節?豈能更二哉,亦死而已矣!’於是乃援琴而鼓之……曲終,遂自投淄水而死。”所記杞梁妻語與上引《古列女傳》有别,但其强調的重點已全是杞梁妻以死殉夫的節烈。此語表明,在“三從”成爲女子的最高道德律後,“無夫無男女”洵爲出嫁女子自明“誠節”和世間認其貞静可靠的要件。也就是説,之所以要對入宫官婢作“無夫無男女”的限制,除取其少所牽絆、職志易固外,還有更高一層的“女德”觀念爲其標的,故其又可與漢魏以來《列女傳》和《女誡》類作品的流行聯繫在一起加以考慮。[注]劉向以後《列女傳》累有續作,班昭撰《女誡》以來則多《典式》《女訓》《女則》《女孝經》等書,皆崇三從四德而褒貶分明。參《四庫全書總目提要》卷五七《史部·傳記類》一《古列女傳七卷、續列女傳一卷》之提要、卷九五《子部·儒家類存目》一《女孝經一卷》之提要。

看來,唐代女醫之所以須“無夫無男女”,實際上是比照服事於内廷的官婢,以誠節貞静、較少是非牽絆和易於專心致志爲其選取條件的。由此不難推想太醫署培養女醫的目的,主要也是爲内廷的大批嬪妃宫女兼爲宫外貴婦提供醫療服務。與之相應,女醫條下文的“别所安置”等規定,一方面繼續體現了當時社會性别觀對女醫習業的影響,另一方面似亦有類服事於内廷的女伎安置教習之法。

“别所安置”即太醫署選取的女醫,不與其他醫、針等生一體習業,而是另有專門院舍供其起居教習。如此安排,一種考慮是因爲官府既需培養女醫,名教又甚重男女之防,遂不得與男性生徒混同教學。可與參證的,如道經《洞玄靈寶道學科儀》卷上《講習品》所述女道士外出就師受道的規範:[注]任繼愈主編之《道藏提要》1117定此經爲“劉宋靈寶派道士編撰”。

凡是道學,當知聽習回向,須得明師……若女冠衆,性理怯懦,本位無人可習者,當三人、五人乃至多人,清浄三業,賫其道具,聽受法本。親近大師,一日二至,退著本位。若近本師住處法門,無女冠住處法門,應近本師住處左右,投精專奉道之家居止。

道法授受既須明師,但教門儀軌亦重男女之防,[注]《韓昌黎全集》卷六《華山女》詩記有唐後期女冠講經長安道觀,出入六宫之事,且著力渲染其乃“以色傳道”。中國書店,1991年。此類道、佛皆時而有之,卻皆有違教中儀規。故若女道士别就他觀聽受法本,不僅須結伴就師,其居所亦有限制,從中可見道觀若有常居女冠,也要爲之設立專舍。有意思的是上引文提到女冠“性理怯懦”,則其結伴出行專舍聚居,也是針對世所公認的女性特點采取的保護措施,這對出身賤户易受欺淩的女醫來説顯然尤爲必要。

女醫别所設立“内給事四人,監門守當”,除與女道士外出就師相類的防範、保護寓意外,所透露的是另一層更爲重要的信息。“給事”而稱“内”,在唐一般是指宦官之職,女醫起居教習的别所竟由宦官監門守當,可見其性質當與教授和供奉内廷樂舞的内教坊尤其是太常别教院入宫女妓所居的宜春院相類。《新唐書》卷四八《百官志三》太常寺太樂署載内教坊故事:

武德後,置内教坊于禁中。武后如意元年,改曰雲韶府,以中官爲使。開元二年,又置内教坊于蓬萊宫側,有音聲博士、第一曹博士、第二曹博士。京都置左右教坊,掌俳優雜技。自是不隸太常,以中官爲教坊使。[注]第1244頁。

是唐初以來設内教坊於禁中,教習供奉内廷的伎樂,武后以來以中官爲使統之。至玄宗時擴充外教坊,分爲左右,與内教坊並由宦官教坊使統領[注]《教坊記》載“西京右教坊爲光宅坊,左教坊爲延政坊,右多善歌,左多工舞,蓋相因成習。東京兩教坊俱在明義坊,而右在南,左在北也,坊南西門外即苑之東”。其述洛陽左右教坊西鄰禁苑。據徐松《兩京城坊考》卷三《西京·外郭城》所考,長安光宅坊西鄰東宫,北爲大明宫,延政坊由原長樂坊改名,北接禁苑。。《舊唐書》卷二八《音樂志一》又載玄宗故事:

玄宗又於聽政之暇,教太常樂工子弟三百人爲絲竹之戲……號爲皇帝弟子,又云梨園弟子,以置院近於禁苑之梨園。太常又有别教院,教供奉新曲……别教院廩食常千人,宫中居宜春院。[注]第1051—1052頁。

玄宗教梨園弟子的别院,或即上引新志所載置於蓬萊宫側的内教坊,[注]徐松《唐兩京城坊考》卷一《西京·三苑》述“梨園在光化門北……至明皇置梨園弟子,乃在蓬萊宫側,非此梨園”。其況足見此院由宦官監門守當實屬理所當然。而所謂“太常别教院”,則因樂舞之事本屬太常寺太樂、鼓吹二署,但供奉内廷新曲者性質特殊,故須立院别教,其在體制上當屬外教坊,規模常有千人,其中入宫供奉的女伎則居於宜春院服事教習。[注]《教坊記》:“妓女入宜春院,謂之‘内人’,亦曰‘前頭人’,常在上前頭也。其家得在教坊,謂之‘内人家’,四季給米……宜春院人少,即以雲韶添之,雲韶謂之‘宫人’,蓋賤隸也。”是入宫居於宜春院的皆是女伎,不足則添以雲韶宫人,此類皆與配没官婢“有工巧者入掖庭”者相類,後雖經赦成爲官户以至平民,仍長在教坊服事。其“四季給米”亦可與《天聖令·雜令》“官奴婢及雜户、官户給糧充役”條參證。

以上所以要費辭説明内教坊及别教院之制,不僅因其别在宫中教習,且由宦官掌之,事與女醫“别所安置”並以“内給事”監門守當性質相近;更是因爲安置女醫的“别所”,很可能就像宜春院那樣位於宫中。日本《令義解》卷八《醫疾令》所引《養老令》女醫條亦有“别所安置”之文,其注解釋曰:“謂内藥司側,造别院安置也。”可見日本仿唐所定之制,是將女醫安置在宫中“内藥司”側的别院。王昶《金石萃編》卷六二收録的《梁師亮墓誌銘》載誌主安定烏氏人:

大父殊,隋任右監門録事;顯考金柱,唐奉義郎;並行高州壤,道蔑王侯。楊雄非聖之書,我家時習;方朔易農之仕,吾人所尚。君……起家任唐朝左春坊别教醫生,摳衣鶴禁,函丈龍樓,究農皇之草經,研葛洪之藥録。術兼元化,可以滌疲痾;學該仲景,因而升上第。[注]誌銘接上引文述師亮後因助軍轉輸之勤獲勛上柱國,垂拱二年“以乾陵當作,别敕放選,釋褐調補隱陵署丞“,轉珍州榮德縣丞,任滿解職,萬歲通天元年歸途中死於益州蜀縣。故志文稱“唐朝”是因時值武周,且其任左春坊别教醫生當屬流外而未釋褐,其後來亦依《醫疾令》規定隨出師建陵之軍衆爲醫而獲勛。

梁氏所任“左春坊别教醫生”不見於史載,王昶引錢大昕《潛研堂金石文跋尾》有曰:“考《百官志》左春坊藥藏局有郎、丞、侍醫、典藥、藥童,無云别教醫生者。唯太醫署有醫博士及助教,掌教授諸生。然則師亮殆以醫助教入侍宫坊者歟?”昶則認爲梁氏是在左春坊受教醫術,“業成而升上第”。今案左春坊藥藏局既設侍醫、典藥,此類除從醫外自可教習藥童,梁氏爲太醫署助教充宫坊教習是講不通的,[注]《唐六典》卷一四《太常寺》及兩唐志俱載太醫署唯醫、針博士有助教,階從九品。據誌銘梁氏當時既未釋褐,故其即便入侍宫坊也不可能是“醫助教”。即便其有可能臨時入侍宫坊,顯亦不得稱“起家”。但王昶以爲梁氏受教左春坊也有問題,若其本爲藥藏局藥童之類,則不得稱“别教”;若其爲太醫署生徒,則斷無就學左春坊之理。今案誌銘述其家非儒生,又慕尚東方朔以所學博雜登進,[注]《漢書》卷八七《揚雄傳》載其著《太玄》《法言》,“諸儒或譏以爲雄非聖人而作經”,北京: 中華書局,1962年,第3585頁。《史記》卷一二六《滑稽東方朔傳》載其“好古傳書,愛經術,多所博觀外家之語”,自稱“避世於朝廷”,北京: 中華書局,1982年第2版,第3205頁。此即誌銘所述揚雄、東方朔之事的出典。又誌銘述梁氏父祖“道蔑王侯”語非尋常,似爲稱譽醫者功德的套話;其父爲散階從六品上之“奉義郎”而不及職事,亦合北朝以來醫官志銘諱言其爲醫之習。參羅新、葉煒《新出魏晉南北朝墓誌疏證》一二八《徐之範墓誌》,中華書局,2005年。梁氏或系醫家子弟選入太醫署爲醫生者,蓋因其由此躋身流外官而誇稱“起家”,被遣至左春坊充任教習故稱“别教”,又因唐制教職考課皆以生徒課試成績及業成的多少遲速分等而“升上第”。[注]《唐六典》卷二《吏部》考功郎中、員外郎條記唐考課“二十七最”標準中,“訓導有方,生徒充業,爲學官之最……占候醫卜,效驗居多,爲方術之最”,第42—43頁。同書卷二一《國子監》國子祭酒、司業“每歲終,考其學官訓導功業之多少,而爲之殿最”,第558頁。同書卷一四《太常寺》太樂署:“凡習樂,立師以教,每歲考其師之課業,爲上中下三等,申禮部……”,第406頁。足見前引唐《醫疾令》規定的生徒習業内容及業成年限,即爲其教官的考課標準。這就不能不引人聯想梁氏赴左春坊所教,很可能就是由太醫署教習而須“别所安置”的女醫。

據唐長安宫城佈局,女伎入宫所居的宜春院,當在東宫北部中軸綫東的宜春宫附近,宫南即爲典膳厨,隸屬於左春坊的典膳、藥藏局應在典膳厨附近。[注]《唐兩京城坊考》卷一《西京·宫城》述東宫北部居中爲承恩殿,其左右爲宜春、宜秋宫,“宜春之北爲北苑,其南,道東爲典膳厨,道西爲命婦院”。《新唐書》卷四九上《百官志四上》載左春坊所屬典膳局官須“每夕更直於厨”(第1295頁),則其必靠近典膳厨,藥藏局因提供藥膳材料亦應在此附近,與宜春院及命婦院爲近鄰。唐制“命婦”内指皇帝、太子嬪妃,外指公主及官貴母妻,此類尤其是外命婦若需女醫提供服務或即須由命婦院聯繫。以太常别教院女伎入宫安置於宜春院之例推想,太常寺太醫署别教女醫於東宫藥藏局所辟院舍確有可能,因其既便於利用藥藏局的醫藥資源,又有就近服務於内廷嬪妃、宫女之便,且宫禁本嚴,尤合“别所安置”之義,還因其地不免仍有東宫官吏往來,正須有“内給事四人,監門守當”。由此推想梁氏所任的“左春坊别教醫生”,或者就是輔助博士“别教”安置於左春坊管内院舍的女醫。[注]《唐六典》卷一四《太常寺》太醫署載醫、鍼博士皆有助教,爲從九品流内伎術官,不載按摩、咒禁博士有助教,但其顯然亦當有人輔助其教,唯無品階故不載録,而女醫所習“傷折”科實爲按摩博士的教習内容。不過退一步講,無論梁氏所任何職,所教何生,唐《醫疾令》女醫條既規定其與入宫官婢同須“無夫無男女”,又“别所安置”並特設“内給事”四人監門守當,則其安置之所當位於宫中,起居教習有類太常别教院入居宜春院的女伎,比照入宫服事的女婢來管理,業成常以内廷嬪妃宫女爲服務對象,這恐怕都不會有什麽問題。

四、 女醫所習課程及“按文口授”

女醫習業的不少方面應與太醫署諸生相類,學界對諸生教習課試的要節已作討論,[注]參馮卓慧、王霖冬: 《從唐開元〈醫疾令〉看唐代的醫療法》,《西安財經學院學報》2013年第1期;彭炳金: 《〈醫疾令〉所見唐代醫學教學及考試制度》,《天津師範大學學報(社科版)》2014年第1期。這裏可不贅説。但女醫的教學顯然也有其特點,集中表現在所習課程及其教學“皆按文口授”等方面,對此仍有必要略作詮釋。

令文述“醫博士教以安胎産難及瘡腫、傷折、鍼灸之法”云云,明確了女醫所習範圍及其課試之法。《唐六典》卷一四《太常寺》太醫署:

醫博士掌以醫術教授諸生,習《本草》《甲乙》《脉經》,分而爲業。一曰體療,二曰瘡腫,三曰少小,四曰耳目口齒,五曰角法。[注]第410頁。

其後文載“鍼生習業,教之如醫生之法”;又載按摩、咒禁博士教習各自生徒亦有科目,如按摩生即須習“損傷折跌”之法。從男性生徒習業的這些科目,可獲印象是女醫所習只限當時醫療分科的一小部分,卻兼括了醫生、鍼生和按摩生所習之科,故令文女醫條所述執教的“醫博士”,當是泛指太醫署諸醫、鍼、按摩博士而言。[注]日本《令義解》卷八《醫疾令第廿四》女醫條注釋其教習之況:“案唐令: 博士教之。今于此令,雖文不言,而博士教授,但按摩、針灸等,其業各異,須當色博士各教授。即試升,令當色試。”是其各科皆由“當色博士各教授”,女醫業成亦各由當色博士試其所習各科熟練與否。

女醫的這種課程安排,首先也還是反映了其在醫療活動中的附屬地位。如令文定其必須在五年内兼習數科而非專於一科,即與男性生徒習業之況迥異。[注]日本《令義解》卷八《醫疾令第廿四》女醫條規定其習業限七年成,已較唐令的五年延長。《天聖令·醫疾令》末所存唐令首條即明確了諸醫生“分業教習”“各專其業”的原則,第三條則規定了醫生所習科目的業成年限:

諸學體療者,限七年成;學少小及瘡腫者,各五年成;學耳目口齒者,四年成;學角法者,三年成。針生七年成。[注]第318頁。同處所存唐令第八條:“諸按摩生學按摩,誦傷折經方及刺縛之法,限三年成;咒禁生學咒禁、解忤、持禁之法,限二年成。”第319頁。

各科的業成年限,直接關係到教官的考課和生徒的升進或黜退,[注]《天聖令·醫疾令》末存唐令第二條規定醫、針生“在學九年業無成者,退從本色”,第317頁。是諸生在限内業無成者,可延期習業課試,但不得超過九年。據《唐律疏議》卷三《名例篇》“諸工樂雜户及太常音聲人犯流”條對“犯徒者,準無兼丁例加杖,還依本色”的解釋,則《醫疾令》所謂“退從本色”,應是指來自庶人的醫、鍼等生習業九年無成者,須退爲平民白丁。故女醫若五年延期業仍無成,即非退爲官户、官婢,亦應有其他懲罰。其爲時長短蓋據一般情況下各科習業的經驗所定。准此,男性生徒專習體療或鍼灸、瘡腫、傷折等科,每科長則克期七年,短如咒禁生亦須二年;而女醫須習安胎産難及瘡腫、傷折、鍼灸,卻總共克期五年。[注]令文對此的表述是清晰的,如上引文規定“諸醫生”的課程,習“少小及瘡腫”者“各五年成”,女醫習“安胎産難及瘡腫、傷折、鍼灸之法……限五年成”而無“各”字,已明其兼習此數科共限五年。又《天聖令·醫疾令》末存唐令首條强調醫、鍼生“分業教習”,而女醫條則無此規定,這也表明女醫非分科習業,而是兼習所列諸科。況且上引文規定鍼生習業限“七年成”,若部分女醫單習“針灸”只限五年,或女醫亦按一定比例分别習業各科而一律限五年成,皆有違情理。故其要求的是女醫須兼有令文所列數科的必要知識技能,卻無須像男醫那樣既要熟習面上的知識,更須精於一科。[注]《天聖令·醫疾令》末存唐令第一條:“諸醫生既讀諸經,乃分業教習。率二十人,以十一人學體療,三人學瘡腫,三人學少小,二人學耳目口齒,一人學角法,各專其業。”第317頁。這裏規定的是醫生分習諸科的比例,而非各科醫生的員額,這樣的比例當亦反映了由此登進爲醫官者的分科狀態。由於醫學理論和實踐長期以來都甚重醫者精於某科有其專長,[注]《史記》卷一五《扁鵲列傳》述其“過邯鄲,聞貴婦人,即爲帶下醫;過雒陽,聞周人愛老人,即爲耳目痹醫;來入咸陽,聞秦人愛小兒,即爲小兒醫;隨俗爲變”,第2794頁。這反映了先秦以來醫者分科之況。孫思邈《千金翼方》卷二六《針灸上·取孔穴法第一》:“且夫當今醫者,各承一業,未能綜練衆方,所以救疾多不全濟。何哉?或有偏功針刺,或有偏解灸方,或有惟行藥餌,或有專於禁咒,故以綱羅諸疾,有愈於是。”這是述分科末流有偏窄之弊,但亦可見長期以來醫患甚重專長之風。參于賡哲《〈天聖令〉復原唐〈醫疾令〉所見官民醫學之分野》,《歷史研究》2011年第1期。太醫署女醫的這種僅須泛習而無須專精的課程規定,已在專業起點上注定了其比於必須精博兼備的男性生徒的弱勢,説明了其培養目標主要是充當醫官的輔助人員。

太醫署女醫所習的安胎産難及瘡腫、傷折、鍼灸科目,無妨看作制度設定的女醫治療範圍,卻不能理解爲這些疾患包括孕婦的妊娠分娩多由女醫負責,因爲醫、鍼生必亦教習“安胎産難”等知識技能,史籍中更多男醫治療皇后嬪妃等貴婦的實例。[注]《天聖令·醫疾令》第一條述宋仁宗時“諸醫”分科包括大小方脉、鍼科、灸科、眼科、風科、瘡腫科、咽喉科、口齒科、産科、書禁科、金鏃科、傷折科,將之與其末所存唐令條文提到的科目對比,所謂“體療”當包括了宋時的“大小方脉”等科,其中已含婦産科等知識技能。又醫、鍼生各科皆須習讀的醫經内容亦皆涵蓋了婦産科,如張仲景《傷寒雜病論》序謂其所采及於《胎臚藥録》,北宋王洙整理其論雜病部分編定的《金匱要略》,其卷下即有“婦人妊娠病脉證並治”“婦人産後病脉證治”“婦人雜病脉證並治”三篇;晉王叔和《脉經》卷九前三篇皆爲安胎産難諸證,其餘六篇亦皆婦科兒科諸證。隋太醫博士巢元方《諸病源候論》卷四一至五皆爲婦産及小兒病,這都表明醫、鍼生所習包括了安胎産難等術,更何況,華佗、徐文伯、王顯、姚僧垣等諸多醫例,皆表明漢唐間男醫治療婦産科疾病一直都是主流。至於女醫所習之所以不是别的而是這幾個科目,應當也是其主要爲嬪妃宫女服務的緣故。她們不僅不便出宫或需由男醫入内醫治,更爲重要的是,安胎産難和瘡腫、傷折、針灸施治,每須切近接觸其身體,即便特許御醫爲之診療,也須由女醫充其助手,承擔男醫不宜的各種貼身服務。[注]具體如《千金方》卷三《婦人方中·雜治第八》有治産後藏中風及陰腫痛的“當歸洗湯”,即須熬藥水每日三次“洗陰”;同處還有另一種“治産後陰腫痛方”,則須熟搗桃仁每日敷陰三次。此類顯然與女醫所習“安胎産難”及“瘡腫”科相關,其操作在當時顯非男醫所宜。由此再看女醫所習包括了“安胎産難”,卻未包括必然與之相連而醫生所須習業的“少小”等科,恐怕也還是由於宫中懷胎者及所産無不身份貴重,自有專精其業的高手御醫費心診治,此時女醫固須在保育其妊娠分娩時充當配角,卻無庸參與其新生兒疾患的治療。由此可見,唐令規定的女醫課程,實從另一側面證明了前面所述太醫署女醫的角色定位和服務對象,反映了當時社會性别觀對女性習醫和就醫活動的深刻影響,尤其所藴盡可能勿使其他男性切近接觸女性身體的考量,則顯然不僅是身爲皇帝禁臠的嬪妃宫女如此,也同樣適用於被公認爲身體專屬其夫所有的外命婦乃至於一般婦女,此即太醫署需要專門培養女醫及其所習限此數科的基本原因。

女醫教學“皆按文口授”,這也明顯不同於太醫署其他生徒皆須誦讀並精熟醫經的規定。《天聖令·醫疾令》末所存唐令第一條,開頭即稱“諸醫生既讀諸經,乃分業教習”,[注]第317頁。《天聖令·醫疾令》第四條:“諸醫、鍼學,先讀《本草》《脉訣》《明堂》……次讀《素問》《黄帝針經》《甲乙》《脉經》,皆使精熟。其兼習之業,各令明達。”第315頁。第五條:“諸醫、鍼學,各從所習,鈔古方誦之。”第315頁。整理組即據此參以日本《養老令》復原了唐令第四、五條,其間異文惟改“學”爲“生”之類而其義略同,可見諸醫、鍼生誦讀醫經之況。可見熟讀規定醫書乃是女醫以外諸生習業的初階。[注]《天聖令·醫疾令》末所存唐令第八條載“諸按摩生學按摩,誦傷折經方及刺縛之法”,第319頁。是按摩生所誦爲經方及刺縛之法,由此推知咒禁生亦當熟誦咒禁、解忤、持禁之法。同處所存唐令第七條規定醫、鍼生業成送尚書省的試策之法:

醫生試《甲乙》四條,《本草》《脉經》各三條。針生試《素問》四條、《黄帝鍼經》《明堂》《脉訣》各二條。其兼習之業,醫、針各三條。問答法式及考等高下,並準試國子監學生例。[注]第318頁。

可見醫、鍼生試策,約相當於國學生徒的“帖經”“墨義”之類,皆以熟誦經文爲前提。而女醫“皆按文口授”,則是一律由教官據醫經口授文義。對男、女生徒教學方式的這種不同,有研究者認爲令文不要求女醫熟誦經方,應是其本出賤户,欠缺文化知識之故。但若考慮女醫既經選取,罪犯配没者及官户中又不乏斷文識字者,這樣解釋顯有未愜,而應結合上面所述其課程之況,將之釋爲預設的女醫角色定位和服務對象使然。即其作爲男醫的助手配角,又全無上升爲醫官充當治療主角的可能,[注]《天聖令·醫疾令》末所存唐令第二條:“諸醫、針生,博士一月一試,太醫令、丞一季一試,太常卿、丞年終總試。”第317頁。而女醫條只規定了博士季試,年終則由品階較低的醫監、正試,可見女醫在當時官方醫療體系中的角色定位和不能升爲醫官的附屬性、卑微性,也已體現於其課試規定之中。日本《令義解》卷八《醫疾令第廿四》女醫條規定其由博士月試,歲終内藥司試,限七年業成,則反映了日本仿唐所立女醫的重要性要稍高一些。故在課程安排上先已唯求其泛涉數科而無須精博,其要在於親手操作而非醫理經方,口授及示範也就成了其最切實用的教學培養方式。[注]日本《令義解》卷八《醫疾令》女醫條注“案文口授”曰:“謂女醫不讀方經,唯習手治,故博士于其所習,安方經以口授也。”所釋足以參考。

當然令文只能就一般情況做出規定,好學業精的女醫自會更受歡迎,“按文口授”更是極具彈性的教學方式。《天聖令·醫疾令》末所存唐令第五條規定:

諸教習《素問》《黄帝鍼經》《甲乙》,博士皆案文講説,如講五經之法。私有精達此三部者,皆送尚書省,於流内比校。[注]第318頁。

據上引策試醫經的規定,這顯然是醫、鍼生教習之法,其“案文講説”與女醫的“按文口授”實無多少不同,講授的含量應當也像國子監博士講解五經那樣,與教官的水準、好惡和師徒互動之況相關,女醫若能“私有精達”經方者,雖無申送尚書省進身爲官的可能,得到某種獎勵亦屬事理之常,區别只在女醫皆口授而男醫先須熟誦指定經方而已。因此,令文規定的女醫教學雖因特定培養目的和社會性别觀呈現了種種特點,但也還是合乎通行的教學方式的,長期以來尤其盛行於方伎習業的言傳身教,在太醫署男、女生徒的教學中顯然均有突出地位。

五、 結語: 唐“女醫”之制溯源

在女醫條這些藴義特定的文字俱已釋迄後,大致可對唐女醫之制下兩點結論: 一是太醫署教習的女醫多爲醫官助手,主要是爲嬪妃宫女提供貼身的醫療服務。故其各項規定一方面從屬於官府各技術部門尤其是太醫署選取和培養其所需技術人員的整套制度;另一方面又對其選取條件、安置處所、課程安排、教習方式等項作了諸多調整,以適應培養目標的需要。二是女醫之制通體處於特定社會性别觀的籠罩之下,並從一個獨特的角度反映了當時醫療領域的社會性别狀態。這不僅集中體現於女醫在整套官方醫事體系中的卑微身份和附屬地位,處處滲透於其習業、執業的全過程,而且也典型地透露了當時在女性身心和智力、女醫與男醫之别、女性疾患就醫等方面的一系列共識或偏見。合此兩點而言,即可認爲唐令女醫條的資料價值主要不在醫學本身,而在於其中所示醫療社會學範疇的各種狀態,包括其具象化爲相應的職業規範、習慣和官方制度的態勢,尤其是特定政治體制、知識系統和社會性别觀對於醫療史和婦女史的深切影響。

最後還須注意的是女醫條在《醫疾令》中的位置。此令先列太醫署諸醫生選取、教習、課試之法,其末即爲女醫條,後面再繼以其他醫藥行政條文,這樣排序既是女醫在太醫署教習體制中僅處附屬地位的反映,又提供了女醫之制有可能晚出,是在太醫署其他生徒管理條文之後方被附入《醫疾令》的綫索。由於《醫疾令》源頭在西晉《泰始令》,其中並有醫署設官教習生徒之條;[注]《唐六典》卷六《刑部》刑部郎中、員外郎條原注載晉令有《醫藥疾病》篇,此即後世《醫疾令》立篇之源。《唐六典》卷一四《太常寺》太醫署醫博士條原注:“晉代以上手醫子弟代習者,令助教部教之。”第410頁。這應當出於當時猶存的《晉令》,其内容仍可與唐宋《醫疾令》助教輔助博士教習,生徒先取醫家子弟的規定相證。又《天聖令·醫疾令》第五條:“諸醫、鍼學各從所習,鈔古方誦之。其上手醫,有療疾之處,令其隨從,習合和、針灸之法”,第315頁。所述“上手醫”指醫中高手,晉令已有此稱而唐、宋令循稱,似亦反映了晉、唐《醫疾令》有關生徒教習條文存在的沿革關係。《天聖令》所存唐令則出於開元二十五年令,[注]參戴建國《天聖令所附唐令爲開元二十五年令考》、阪上康俊《天聖令藍本唐令的年代推定》,俱載《唐研究》第14卷。但據前面對武周《梁師亮墓誌銘》載其“起家任唐朝左春坊别教醫生”的分析,女醫之制的定型入令恐當不晚於唐初。故若推溯此制之源,其時間範圍暫且可框在西晉至唐初之間。

再從西晉往下梳理,《唐六典》卷一四《太常寺》醫博士、助教條原注述晉太醫署設助教教習醫家子弟,繼曰:

宋元嘉二十年,太醫令秦承祖奏置醫學,以廣教授。至三十年省。後魏有太醫博士、助教。隋太醫有博士二人,掌醫。皇朝武德中,博士一人,助教二人;貞觀中,減置一人,又置醫師、醫工佐之,掌教醫生。[注]第410頁。

據此,無論西晉醫署教習是否包括了女醫,東晉以來其實際已處於停廢狀態,至劉宋文帝時一度恢復,十年後罷撤。《宋書》卷八二《周朗傳》載孝武帝登位後其上疏論政,其中一條論巫風及醫事有云:

針藥之術,世寡復修,診脉之伎,人鮮能達。民因是益徵於鬼,遂棄於醫,重令耗惑不反,死夭復半。今太醫宜男、女習教,在所應遣吏受業,如此,故當愈於媚神之愚,懲艾腠理之敝矣。[注]《宋書》卷八二《周朗傳》,北京: 中華書局,1974年,第2100—2101頁。

其下文載朗“書奏忤旨,自解去職”,[注]第2101頁。此建議落空。不過周朗請由東晉以來歸屬門下省的太醫教習男、女醫生,[注]《唐六典》卷一四《太常寺》太醫署述其秦漢屬少府,西晉屬宗正,東晉省宗正,“太醫以給門下省”,第409頁。《宋書》卷四《百官志下》載太醫令、丞屬門下省,分别爲第六品、第九品。仍可説明當時宫廷和官府既缺男醫也需要女醫,但醫署卻無教習之法,民間則巫風盛行而尤其缺乏系統接受過醫經、醫術訓練的男、女醫。[注]《晉書》卷九五《藝術·韓友傳》載其善卜相宅,能行厭勝之術,“龍舒長鄧林婦病積年,垂死,醫巫皆息意。友爲筮之,使畫作野猪著卧處屏風上,一宿覺佳,於是遂差”,北京: 中華書局,1974年,第2476頁。《南齊書》卷五五《孝義·諸暨東洿里屠氏女傳》載其甚有孝行,得神護佑“遂以巫道爲人治疾,無不愈,家産日益。”北京: 中華書局,1972年,第960頁。《南史》卷七《循吏·郭祖深傳》載其梁武帝時上封事論國政有曰:“臣見疾者,詣道士則勸奏章,僧尼則令齋講,俗師則鬼禍須解,醫診則湯熨散丸,皆先自爲也。”北京: 中華書局,1975年,第1720—1721頁。此皆可見南朝民間以巫治病的流行,屠氏女更是女巫治病甚有市場的實例。至於《唐六典》上引文述西晉以來醫學沿革一提劉宋即述後魏,則顯然是以此爲隋唐醫學教習之法的正源,其原因除有鑒於北朝之況外,更是由於南朝醫署迄無博士、助教之官,[注]《南齊書》卷一六《百官志》載太常所屬太廟令、丞等官,稱“置令、丞以下皆有職吏”,第316頁,又載太醫令、丞屬尚書省。則其下亦僅有職吏而無教官。《隋書》卷二六《百官志上》載梁陳百官班位品階,皆無醫博士、助教,梁太醫令爲流内一班,丞爲三品藴位,陳官品中太廟、明堂等署令爲第五品,未知有無太醫令、丞。孫思邈《千金翼方》序稱“晉宋方技,既其無繼,齊梁醫術,曾何足云”,當亦有感於南朝醫學之不振。也就再未恢復醫徒教習之制。在此前提下,梁陳定令雖有《醫藥疾病》篇,其中自然不會有生徒教習之制,就更罔論有選取女醫習業之法了。

北朝的情況與之相當不同,《魏書》卷一一三《官氏志》載太和中所定官品,太史、太卜、太醫博士皆從七品下,太醫、太史助教皆第九品中,[注]同處所載太和中官品另有第六品中階的“太史博士”,當因兩者屬不同系統所致,猶其時尚書算生從八品中,而諸寺算生則爲從八品下。《魏書》卷二《太祖紀》末載“帝服寒食散,自太醫令陰羌死後,藥數動發,至此愈甚”,北京: 中華書局,1974年,第44頁。是道武帝時已有醫署。《魏書》卷六《顯祖紀》皇興四年三月丙戌,詔曰:“朕思百姓病苦,民多非命,明發不寐,疚心疾首。是以廣集良醫,遠采名藥,欲以救護兆民。可宣告天下,民有病者,所在官司遣醫就家診視,所須藥物,任醫量給之。”第130頁。此詔體現了太和以前醫政之況。這類設置本身就表明北朝甚重方術的傳統也已體現於其教學活動。[注]《宋書》卷九五《索虜傳》載北魏道武帝拓跋珪“頗有學問,曉天文”,第2322頁。故其開國建制所重晁崇通天文術數,董謐獻服食仙經。《魏書》卷一一四《釋老志》則載道武帝“置仙人博士,立仙坊,煮鍊百藥”(第3049頁),太武帝亦好方術,曾問隱士韋文秀以“方士金丹事”(第3054頁)。故其所重崔浩、高允等亦皆精於天文術數,同時及其後如毛脩之以善烹調漸居高位,蔣少遊以製作巧思而獲重用,皆與北族尤重方技術數的傾向有關。《周書》卷四七《藝術傳》序稱宇文泰時“曲藝末技,咸見引納”,北京: 中華書局,1971年,第837頁。亦體現了這種傳統。又《魏書》卷八《世宗紀》載永平三年十月丙申下詔立館治療京畿内外疾病者,“嚴敕醫署,分師療治,考其能否,而行賞罰”。[注]第210頁。又載延昌元年四月癸未,因肆州地震死傷甚多,詔“生病之徒宜加療救,可遣太醫、折傷醫,并給所須之藥,就治之”。[注]第212頁。故北魏後期醫署教習之況雖史載不詳,[注]《魏書》卷一一三《官氏志》載太和二十三年修訂,至宣武帝登位後頒行的官品中,除經學博士和律博士外,已無諸技術學博士。上遷都洛陽全面推行漢化改革後,諸技術學有所萎縮,其教官或已被摒至流外。但宣武帝詔文所述“分師療治”及“折傷醫”名稱,卻仍透露了唐《醫疾令》中諸醫生、醫官分科的來源。再看《唐六典》卷一四《太常寺》太醫署原注述其北魏以後沿革之要:

北齊太常寺統太醫令、丞。後周有大醫下大夫、小醫上士。隋太常寺統太醫署令、丞,有主藥、醫師、藥園師、按摩、咒禁博士……後周醫正有醫生三百人,隋太醫有生一百二十人,皇朝置四十人。[注]第409頁。

據此,無論北齊有無醫署教習之制,[注]《隋書》卷二七《百官志中》載北齊太常寺有太醫署令、丞“掌醫藥等事”,北京: 中華書局,1973年,第755頁,其後文載諸署令有從八品上或從九品上之别,又載“尚書、門下、中書等省醫師”爲從九品下。是北齊諸省皆有醫師,其制多頭不一。但其到周隋實甚興旺,唐《醫疾令》中有關太醫署生徒選取、教習各條,即應承此發展而來。

經上梳理可見,若女醫之制出現於唐代以前令文的話,那顯然不會是在南朝,而是在北魏以來,又以周隋的可能爲大。儘管其事仍因記載闕如而難斷定,但北朝既然更重方技,其社會性别狀態也因北族的衝擊而多元不一,[注]如《魏書》卷一八《太武五王列傳·臨淮王譚傳》附《元孝友傳》載其孝静帝時上疏:“將相多尚公主,王侯亦娶后族,故無妾媵,習以爲常。婦人多幸,生逢今世,舉朝略是無妾,天下殆皆一妻。”第423頁。《顔氏家訓》卷一《治家》則述:“鄴下風俗,專以婦持門户,争訟曲直,造請逢迎,車乘填街衢,綺羅盈府寺,代子求官,爲夫訴屈。此乃恒、代之遺風乎?”女性習業方術的可能自亦較大。即就官方教習而言,《晉書》卷一六《石季龍載記上》載其居攝趙天王後:

内置女官十有八等,教宫人星占及馬步射,置女太史於靈臺,仰觀災祥,以考外太史之虚實。又置女鼓吹羽儀,雜伎工巧,皆與外侔。[注]第2765頁。

這固然可視爲一個特例,但北朝民間女醫並不像南朝周朗上疏所稱的寡鮮,卻可證於敦煌莫高窟幾幅涉醫壁畫中的女醫圖像,這多少也爲女醫之制的發軔提供了某種佐證。現將有關圖像描述於下:

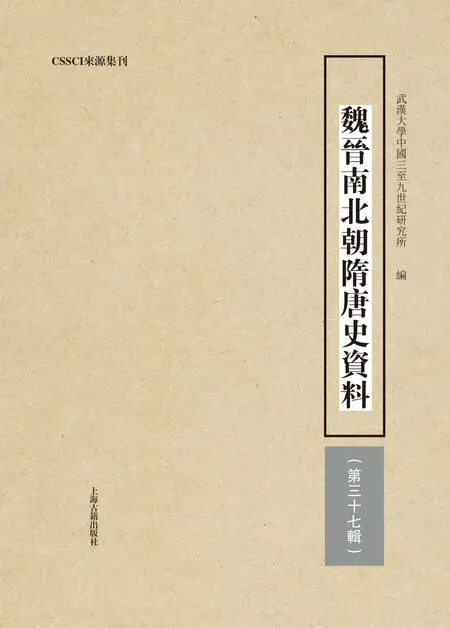

1. 時屬北周的第296窟: 其覆鬥頂北披東端繪有主題爲“施醫施藥,療效百姓”的“福田經變”,上有一黑衣婦從後扶抱一裸體患者欹枕其胸前,黑衣婦側有一淺紅衣男子在旁協助,患者左側有一黑衣男子持勺爲其服藥,右後側有一淺紅衣女子跪坐持臼搗藥。此圖之右,則爲扶抱患者的夫婦拱送已戴上襆頭的持勺男和搗藥女騎馬離去。[注]段文傑、樊錦詩主編: 《中國敦煌壁畫全集》第三册《敦煌北周》,圖版一三三“福田經變(二九六窟)”,遼寧美術出版社、天津人民美術出版社,2006年。此册前有樊錦詩所撰題爲《北周時期的敦煌壁畫藝術》的代序,文中附有此圖的綫描摹本。

2. 隋開皇四年所建302窟: 其頂人字披西坡下端繪有同一主題的“福田經變”,[注]段文傑、清白音、樊錦詩主編: 《中國敦煌壁畫全集》第四册《敦煌隋代》,圖版一二“救治病人(三二窟)”,此册前有段文傑所撰題爲《融合中西成一家——莫高窟隋代壁畫研究》的代序,文中即附有此圖並作簡述。上有一裸體患者卧於席上,兩側各有一紅衣男子以雙手持定患者左、右手肘,患者肩部左側有一黑衣男子爲之診療,患者足後下側有一跪坐的紅衣女子作煎藥狀。

3. 盛唐第217窟: 其南壁所繪“法華經變”的下端,[注]段文傑、清白音、樊錦詩主編: 《中國敦煌壁畫全集》第六册《敦煌盛唐》,圖版一九“法華經變”(二一七窟南壁),此册前有史葦湘所撰題爲《汗塵迷浄土,夢幻寄丹青——論敦煌莫高窟盛唐壁畫》的代序,其中述217窟壁畫最具代表性時,以文字描述了這幅圖像。此“法華經變”今已定名爲“佛頂尊勝陀羅尼經變”。又,有些敦煌壁畫的黑色本爲紅色,因氧化而轉黑,但以上數圖皆並存紅色、淺紅和黑色。有一貴婦坐於堂内,目視其右側一婦所抱小兒,堂外有一侍女正引一持杖戴襆頭的紅衣男醫趨向堂前,[注]此醫者持杖形象,亦可見於初唐321窟南壁“寶雨經變”(今已定名爲“十輪經變”)中部左側“送醫服藥”圖所繪屋内左側的戴襆頭持杖男醫。見段文傑、樊錦詩主編《中國敦煌壁畫全集》第五册《敦煌初唐》圖版一一“寶雨經變局部”(三二一窟)。男醫側後有一雙手捧盒的白衣女子亦步亦趨。

以上圖像中的涉醫女子,以往或視爲“家屬”“侍女”,但其中的搗藥、煎藥及捧盒女子,畫中示其角色與確爲家屬、侍女者顯然不同,[注]黄明蘭《洛陽北魏世俗石刻綫畫集》(人民美術出版社,1987年)所收有不少侍女形象,鄭岩《魏晉南北朝壁畫墓研究(增訂版)》(文物出版社,2016年)有不少圖版爲東西魏以來侍女形象。其共同點是僕從身份清晰,與墓主、賓客之類迥然有别,部分顯貴及高士身側侍女手捧之物或與養生求仙相關,但其形象明顯與女醫無關。尤其296窟圖右與醫者一并騎馬離開的女子,及217窟在持杖醫者側後亦步亦趨的持盒白衣女子,其爲醫者助手的身份呼之欲出,可斷其必爲當時所認女醫形象。需要指出的是,莫高窟北涼、北魏以來諸窟壁畫表現的佛經故事,雖有懷胎分娩、盲人復明之類的題材,卻要麽是渲染其事神異而未有醫者出現,要麽是雖有醫者而無女醫圖像。[注]如段文傑、樊錦詩主編《中國敦煌壁畫全集》第三册圖版一九“遇見病人”,爲北周第290窟人字頂西披中部所繪釋迦牟尼爲太子時“遇見病人”之圖,上有一裸體患者倚几側卧,其右有一醫者作察視狀,患者頭部後側有一老婦拱手而立。其中未出現女醫圖像。樊錦詩、馬世長《莫高窟第290窟的佛傳故事畫》一文,附有此圖照片(圖版十)及綫描摹本(插圖六),載《敦煌研究》創刊號,1983年。故上列數圖,至少應可表明周隋至盛唐女醫流行於民間的狀態,從官方制度每與民間之事互動的角度,再結合當時醫署教習之制的興旺,當可將之視爲女醫之制始於周隋確有一定社會基礎的證明。由此再據北周武帝始以軟腳襆頭爲百官“常冠”之事,[注]《周書》卷六《武帝紀》宣政元年三月甲戌“初服常冠,以皁紗爲之,加簪而不施纓導,其制若今之折角巾也”,第106頁。一般認爲此即襆頭所起。參孫機《從襆頭到頭巾》,收入所著《中國古輿服論叢(增訂本)》,上海古籍出版社,2013年。並據北周296窟所繪騎馬女性醫者與盛唐217窟所繪持杖紅衣男醫皆戴襆頭的形象,[注]唐永泰公主墓及新城長公主墓壁畫中,其侍從女官有些即戴襆頭。見《唐永泰公主墓發掘簡報》,《文物》1964年第1期;《唐昭陵新城長公主墓發掘簡報》,《考古與文物》1997年第3期。則可進一步推想兩者或皆爲官身,然則北周以來官府已有女醫似非毫無證據可言。

綜上諸種事態,大致可以認爲女醫之制或始於北周,並在隋定《醫疾令》時附入令篇,置於醫署生徒教習諸條之後,唐初以來當又有所調整,即爲今見《天聖令·醫疾令》所存唐令“女醫”條的模樣。由於《天聖令》各篇之末所存唐令皆標明“右令不行”,故“女醫”等條唐末以來應已隳廢,[注]唐代王建《王司馬集》卷八《宫詞一百首》,其中第八十四首爲:“御厨不食索時新,每見花開即苦春,白日卧多嬌似病,隔簾教唤女醫人。”似唐後期仍有“女醫”爲宫人服務。宋仁宗時修令時遂將之摒出新令,[注]范仲淹《范文正公集·政府奏議》卷下《奏乞在京並諸道醫學教授生徒》有曰:“我祖宗朝置天下醫學博士,亦其意也,即未曾教授生徒。今京師生人百萬,醫者千數,率多道聽,不經師授,其誤傷人命者,日日有之。臣欲乞出自聖意,特降敕命,委宣徽院選能講説醫書三五人爲醫師,於武成王廟講説《素問》《難經》等文字,召京城習醫生徒聽學,並教脉候及修合藥餌。其針、灸亦别立科教授,經三年後方可選試高第者入翰林院,充學生祇應。”可見宋初雖有醫學博士,亦如他官並無職事,天聖定令後其醫學部分一時仍具文而已。至於其後嬪妃宫女即便仍有女醫爲之服務,也只是一種並不納入法定教習體制的餘緒而已。[注]關於宋以來女醫之況,參梁其姿: 《前近代中國的女性醫療從業者》,收入《臺灣學者中國史研究論叢》,李貞德、梁其姿主編: 《婦女與社會》卷,北京: 中國大百科全書出版社,2005年。

附圖 莫高窟296窟(北周)“福田經變”摹本