基于风险评估的防控管理对医院感染控制质量的影响

黄百园

医院感染是指患者在住院期间发生的感染和在医院内获得出院后发生的感染,一旦发生医院感染,不仅加重患者病情、延长住院时间,还极易引发医疗纠纷,影响医院声誉[1-2]。为此,如何降低医院感染发生率,提高医院感染控制质量是临床医院感染管理者急需解决的重要问题。据相关文献指出,综合型医院在医院感染控制的过程中应先进行风险评估,明确感染防控工作的重点和薄弱环节,再采取适宜的防范措施,能有效提高工作质量和效果[3-4]。因此,本研究探讨了基于风险评估的防控管理对医院感染控制质量的影响。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2016年1-6月本院收治的300例患者实施常规的医院感染管理,2016年7-12月收治的300例患者实施基于风险评估的防控管理。纳入标准:住院均在3 d以上;均接受过侵入性操作,包括中心静脉置管、留置导尿、使用呼吸机、气管插管、气管切开、放射治疗等。排除标准:不愿配合研究。所有患者均知晓本次研究并签署知情同意书,该研究已经医院伦理学委员会批准。

1.2 方法 2016年1-6月给予患者实施常规的医院感染管理,2016年7-12月给予患者实施基于风险评估的防控管理,具体内容如下。

1.2.1 风险识别 (1)组建风险评估小组。由院感科人员、临床科室的院感医护人员组成风险评估小组。(2)识别风险因素。组织风险评估小组成员根据相关文件法规,如《医院感染管理办法》《医院感染监测规范》《医院隔离技术指南》《医务人员手卫生规范》等,结合近2年内本院医院感染检查情况,采用头脑风暴法对临床科室进行医院感染管理风险识别和初筛,经共同讨论和分析,最终筛选出14个风险因素。

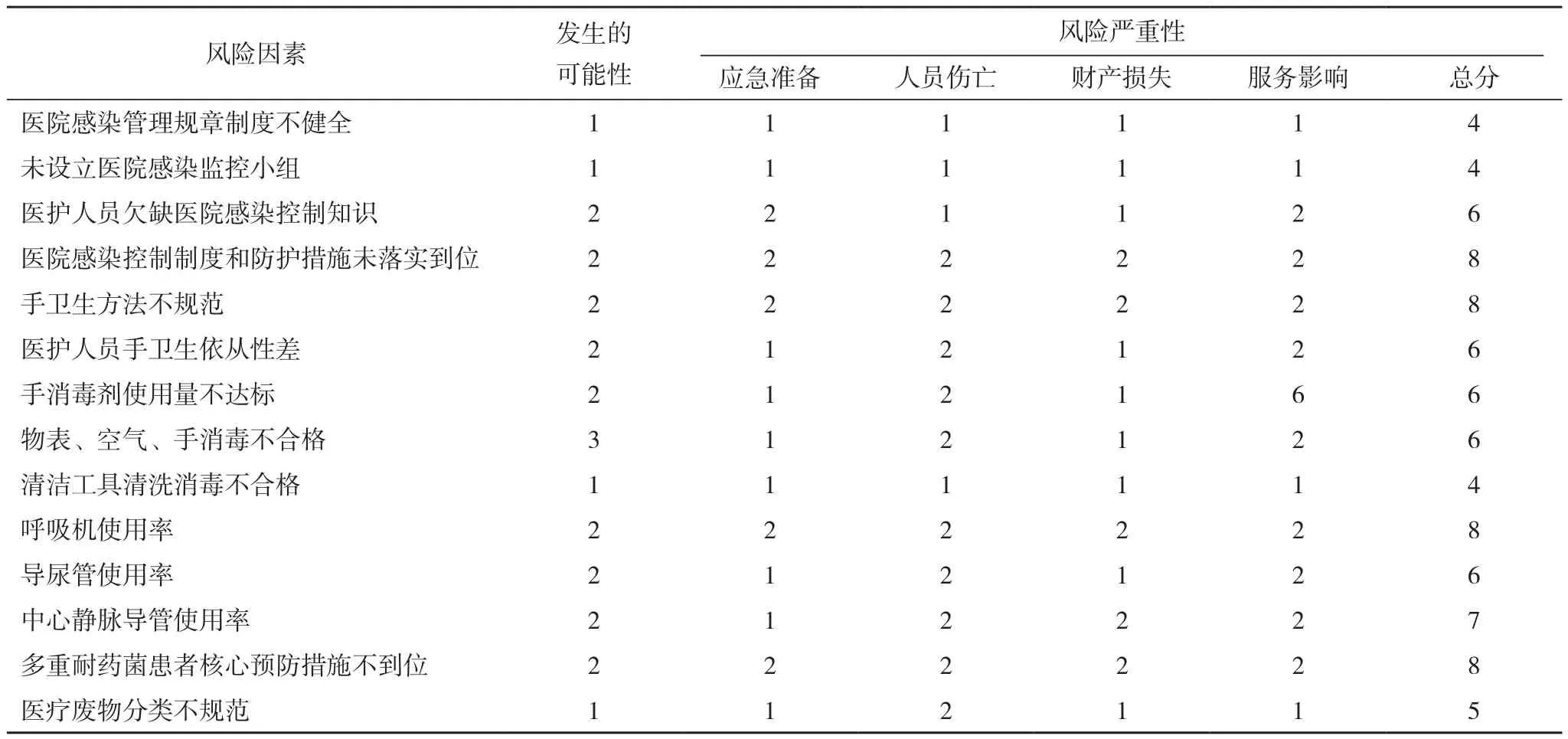

1.2.2 风险分析 运用半定量风险评估方法,从风险发生的可能性、风险严重性分析风险因素。(1)权重确定。①风险发生的可能性采用1~3级评分,1分表示偶尔发生,2分表示经常发生,3分表示总发生。②风险严重性共4个条目,即应急准备、人员伤亡、财产损失和服务影响,每个条目依次赋予1~3分,1分表示损失或影响较小,且准备完善;2分表示伤害、损失或影响较为明显,可能引起医疗工作中断,准备较完善;3分表示伤害、损失或影响严重,应急准备差。(2)根据上述评分标准,对14个风险因素进行权重评分,见表1。(3)风险等级。将其分为3级,即低度危险(发生可能性1分,风险严重性4~5分)、中度危险(发生可能性2分,风险严重性6~7分)、高度危险(发生可能性3分,风险严重性8~12分)。

表1 医院感染风险因素分析 分

1.2.3 风险评价 通过风险因素分析显示,医院感染风险因素中存在低度风险4个、中度风险5个、高度风险5个。其中医院感染控制制度和防护措施未落实到位、手卫生方法不规范、呼吸机使用、物表、空气、手消毒不合格、多重耐药菌患者核心预防措施不到位均是高度风险。

1.2.4 制定防控措施 根据医院感染风险因素等级,制定相应的防控措施,措施如下:(1)制度完善。健全医院感染管理规章制度,完善医院感染控制质量考核标准。(2)人员培训。加强医院感染知识培训,包括手卫生、无菌操作规范、消毒隔离、职业暴露安全防护、多重耐药菌感染防控措施、呼吸机相关性肺炎防控措施等,由院感科专职人员分批培训及科室院感小组组长组织全科人员培训,保证培训率达100%,做到人人知晓,保证培训效果。(3)操作规范。制定了《医院感染预防与控制标准操作规程》,如医疗器械应严格按照《医院消毒供应中心第2部分:清洗消毒及灭菌技术操作规范》进行彻底清洗,严格按照要求监测灭菌设备,准确放置无菌指示卡;执行责任到人的工作制度,严格监控清洗、消毒和灭菌质量[5]。

1.2.5 检查措施落实情况 由医院院感科全权负责医院感染目标性监测,如发现医院感染病例,应立即通过医院感染报告系统反馈,并进行流行病学调查和分析,及时采取控制措施,持续改进质量,做到监测与预防、控制相结合。

1.3 观察指标与判定标准 比较实施前后的医护人员医院感染认知水平及医院感染发生情况。(1)医护人员医院感染认知水平,选取本院150名医护人员且实施前后无人员变动情况,采用本院自制的医院感染知识问卷进行评估,问卷包括无菌操作、手卫生、职业暴露和安全防护知识等,总分100分,分数越高表明认知水平越高,该问卷克伦巴赫α系数(Cronbach’s α)为0.857,重测信度为0.904。(2)医院感染发生情况,参考中华人民共和国卫生部制定的《医院感染诊断标准(试行)》对实施前后进行分别统计,主要包括呼吸相关性肺炎、导管相关性血流感染、导尿管相关尿路感染等情况[6]。

1.4 统计学处理 采用SPSS 22.0软件对所得数据进行统计分析,计量资料用(x-±s)表示,比较采用t检验;计数资料以率(%)表示,比较采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 实施前后的医护人员医院感染认知水平比较 实施后医护人员医院感染知识评分为(95.26±2.37)分明显高于实施前的(92.14±3.56)分,差异有统计学意义(t=8.935,P=0.000)。

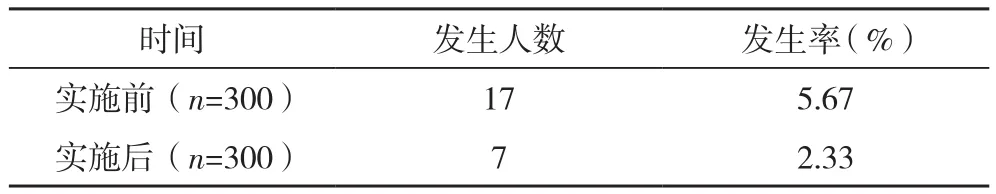

2.2 实施前后的医院感染发生情况比较 实施后医院感染总发生率为2.33%明显低于实施前的5.67%,差异有统计学意义(χ2=4.340,P=0.037),见表2。

表2 实施前后的医院感染发生情况比较

3 讨论

医院感染的危害不仅会增加患者发病率和病死率,加重患者的痛苦及医务人员工作量,降低病床周转率,还会给患者及社会造成重大的经济损失。据国外研究调查发现,医院感染造成的额外病死率为4%~33%,其中尿路感染、导管相关血流感染、呼吸机相关性肺炎分别增加病死率5%、25%、35%[7-8]。同时美国每年发生医院感染超过200万例,死亡人数达8万例,增加40亿美元的额外费用;英国估计每年发生10万例医院感染,造成5 000病例死亡,额外支出16亿欧元[9-11]。刘小燕等[12]研究中,通过检索相关文献,指出发展中国家的医院感染发生率较发达国家高,可达16%。尤其是随着医院感染发生率逐渐升高,已广泛引起医疗部门的一致关注。

长久以来,医院感染管理模式一直备受重视。科学的医院感染管理方法能有效控制医院感染的发生。风险管理最早起源于美国,是通过风险的识别、衡量、评价和控制,运用最小的成本实现最大的效果,并减少潜在伤害。风险管理包括三大要素,分别是风险识别、风险评估和风险控制[13-15]。目前,风险管理逐渐应用于医疗管理领域,并且取得显著效果。近年来,医院感染管理不断面临挑战,且管理和决策的复杂性和难度日益增加。因此,尽早识别风险因素和采取干预措施能有效预防和控制医院感染[16-17]。鉴于此,将风险管理的理念引入医院感染的防控管理中具有重要意义。

目前,国内对于医院感染往往是针对已发生的问题来制定相应的措施,尽可能避免医院感染的发生。但这些措施通常治标不治本,无法达到良好的预期目标。但风险评估是通过科学的手段,梳理出诊疗护理各个环节中的潜在危险因素,以便对其进行风险控制。而通过风险评估与防控管理联合应用,能有效降低医疗风险,提高工作效率[18-19]。因此,采用基于风险评估的防控管理,通过风险识别、风险评估、风险评价,可明确本院医院感染的风险因素,了解医院感染防控工作的重点,为制定防控措施和计划目标提供科学依据;通过完善规章制度、加强人员培训、严格执行操作规范等,能明显提升临床医护人员的业务能力,有利于避免医疗工作中医院感染的发生,保障患者安全,增强医院声誉。本研究结果也提示,与实施前比较,实施后医护人员医院感染知识评分较高,呼吸机相关性肺炎医院感染发生率较低,说明通过基于风险评估的防控管理,可提高医院感染认知水平,降低实施后呼吸机相关性肺炎医院感染发生率,这与董卫国等[20]研究结果一致。

综上所述,实施基于风险评估的防控管理,能明显增强医护人员对于医院感染的掌握程度,有效减少医院感染的发生,提高医院感染控制质量。