粤北梅州地区产业结构效益分析

□吴 苑,栗子蔚

(1.广东白云学院,广东 广州 510450;2.广东新供销天润粮油集团有限公司,广东 广州 510175)

1 引言

产业结构是政府通过产业政策有计划、有目的干预经济后所形成的一种经济结构,这种特殊的经济结构对于地区经济增长起着重要作用,体现了地区对资源要素合理配置的能力。产业结构效益则是衡量地区资本配置能力的重要评价指标,通过产业结构效益分析,可以较为科学客观地评价地区的经济发展水平及经济结构合理性,是对地区经济质量做出科学判断的标准之一。

梅州地处粤北山区,是粤北地区代表性城市之一,距离珠三角约500公里,受地理位置偏僻、道路交通不便、人才流失严重、产业发展落后等因素制约,经济总量长期占全省1%左右,经济排名靠后,发展质量不高等问题比较突出。本文选取梅州2007-2016年的数据,通过产业结构偏离度、比较劳动生产率、份额-偏离法三种方法对梅州产业结构效益进行系统分析,以反映梅州产业结构的效益情况。结合梅州产业结构效益分析,深入挖掘当地产业结构不合理的根本原因,以期为梅州地区实现产业优化升级提出一些建议。

2 梅州产业结构现状分析

2.1 梅州产业结构演变趋势

梅州三次产业结构经历了从2007年的22.00∶43.21∶34.79“二三一”格局演变成2016年的20.3∶35.5∶44.2“三二一”格局(如图1所示)。其中2007年是“十一五”承上启下之年,当时梅州大力发展工业,以水泥、钢铁等传统工业作为经济支柱,而对一三产业支持力度较小,所以2007年梅州的第二产业产值远高于一三产业。自2008年国际经济危机爆发后,国内经济出现结构性问题,为了维持经济快速增长,国家采取了一系列积极的财政政策、投资政策,实现了国内经济近三十年的高速增长,但是同时也造成产业产能过剩、产业效益低下等不良后果,所以国家提出供给侧结构性改革,以此去化解结构性难题。紧随其后,广东出台振兴粤东西北发展战略,力争实现“三个定位、两个率先”。梅州作为粤北地区代表性城市之一,积极响应国家和省政府的部署要求,对当地三次产业进行调整优化,淘汰水泥、钢铁等过剩、落后产能,大力支持电子信息、机电制造等传统支柱产业进行技术改造,引进布局汽车零部件、生物医药等新兴产业,促使2016年梅州三次产业结构优化升级,呈现“三二一”的格局,三次产业结构比为20.3∶35.5∶44.2,产业结构实现了质的飞跃,但同时要清醒地意识到,与全省4.7∶43.2∶52.1的平均结构水平相比,梅州的第一产业比重过高,第二三产业比重偏低,与全省产业结构的差距仍然明显。

图1 2007-2016年梅州产业结构变动趋势数据来源:梅州市2007-2016年统计年鉴

2.2 梅州就业结构演变趋势

地区产业结构变化的同时,劳动力流向也发生改变,劳动力的结构变化反过来又给产业发展解决了人力资源问题。可见,产业结构与就业结构二者是相辅相成的。2007-2016年,梅州劳动力总量基本维持约210万人,就业人口总数较稳定,第一产业就业人数占比由49.10%下降至36.47%,减少超过10个百分点,第一产业劳动力比重虽然下降明显,但是第一产业劳动力比重一直是最高的,与2016年梅州第一产业生产总值比重20.3%相比,可见梅州第一产业劳动生产率偏低,在一定程度上说明当地第一产业机械化程度也是偏低的;第二产业就业人数占比从2007年20.94%上升2016年29.55%,增加9个百分点,就业人数是所有产业中最少的;第三产业就业人数占比大致维持在30%,就业人数最为稳定。总的来说,十年间梅州的产业结构实现升级优化,但是就业结构的调整落后于产业结构调整步伐(如图2所示),与产业结构存在偏离现象,对于地区整体经济健康发展带来一定的负面影响。

图2 2007-2016年梅州就业结构变动趋势数据来源:梅州市2007-2016年统计年鉴

3 梅州产业结构效益分析

单纯比较产业结构和就业结构变动趋势无法对二者的具体偏离情况做出准确评价,需借助产业结构偏离度等方法进行深入分析,以提高梅州产业结构效益分析的准确性。

3.1 产业结构偏离度

产业结构偏离度是考察各产业劳动力就业结构与产值结构对称性的一种经济指标,就业结构与产值结构越不对称,偏离度越高,产业结构效益越低。产业结构偏离度可表示为:

(1)

或

(2)

式(1)中,Pi表示i产业结构偏离度,Gi/G表示i产业产值比重,Li/L表示i产业劳动力比重。Pi等于0,意味着产业产值结构与就业结构变化趋势一致性极高,总量处于平衡状态;Pi小于0表示该产业存在劳动力供过于求,即存在隐性失业现象,需要将该产业劳动力转移出去;Pi大于0表明该产业还具有一定的劳动力吸纳优势。式(2)为产业结构偏离度绝对值之和,如果就业结构与产值结构不对称,则绝对值之和会越高,绝对值之和越高代表产业结构效益越差。

2007-2016年期间,三次产业结构偏离度绝对值之和不断下降,表面梅州的产业结构偏离度不断缩窄,产业结构与就业结构的协调性持续增强。梅州第一产业结构偏离度均为负数,但偏离度逐步缩窄,这说明第一产业存在隐性失业的困扰,第一产业劳动力供过于求,已经出现大量剩余劳动力,政府部门已逐步把过剩的劳动力引流至其他产业,第一产业的过剩劳动力有所减少。第二三产业结构偏离度为正数,说明第二三产业相对具有发展潜力,需要更多劳动力投入其中推动产业发展,第二产业从2007年至今,偏离度不断减少,说明该产业内的劳动力不足的情况得到很好的缓解;第三产业的偏离度水平多年来基本稳定,但2012年以来有抬头趋势,如偏离度继续加大,产业的劳动力数量缺口将进一步扩大。但需注意的是二、三产业结构偏离度虽较低但离均衡状态仍有相当距离(如图3所示)。

图3 梅州产业结构偏离度数据来源:梅州市2007-2016年统计年鉴

综上,梅州第一产业结构偏离度为负数,剩余劳动力过多,已经出现劳动力供过于求的局面;第二三产业的产业结构与就业结构偏离差异正逐渐缩小,且偏离度为正数,说明二三产业劳动力需求旺盛,有较好的发展前景,但尚未实现产业结构与就业结构平衡状态。

3.2 比较劳动生产率

比较劳动生产率是产业产值比重与就业人数比重的比值,也是度量产业结构效益的一项经济指标,反映就业人数在该产业创造的人均产值(或收入)。计算公式为:

(3)

式(3)中,Fi表示i产业比较劳动生产率;Gi/G表示i产业产值比重;Li/L表示i产业就业人数比重。比较劳动生产率Fi以1为临界点,Fi数值越高,说明i产业人均产值越高,生产效益越高,反之,则说明该产业人均产值低,生产效率低。

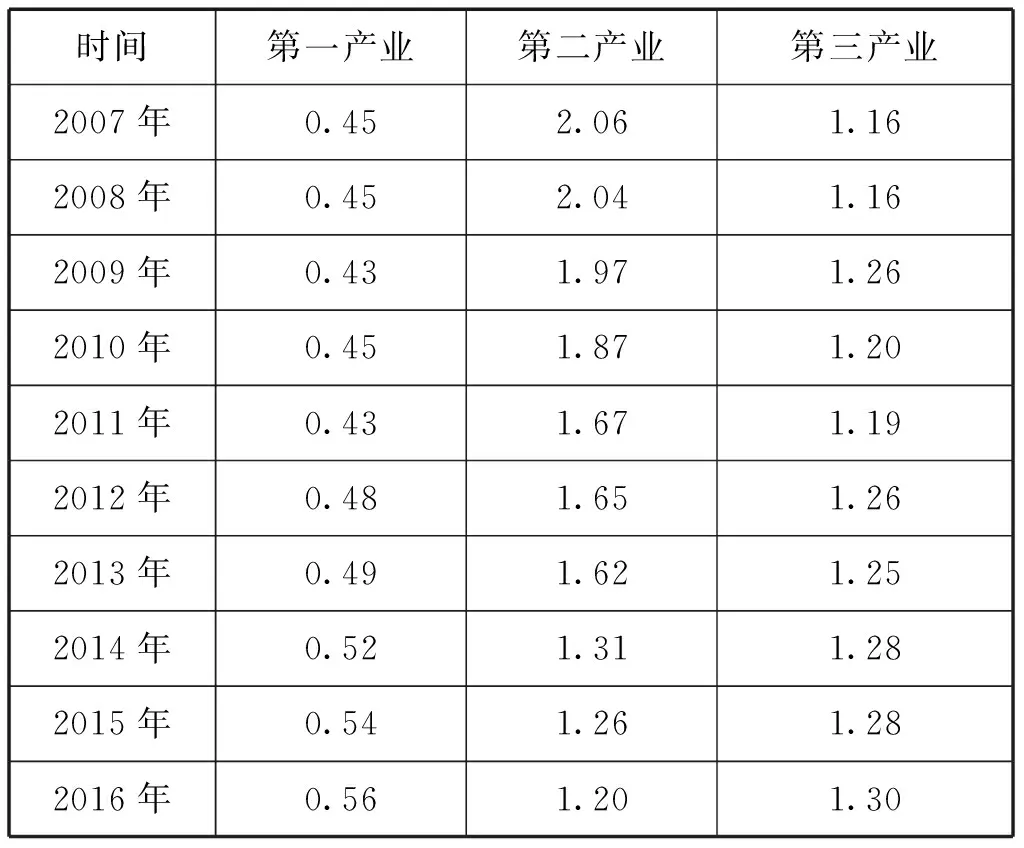

2007-2016年,梅州第一产业比较劳动生产率F1值小于1,同时小于F2、F3,说明梅州第一产业人均产值、生产效率相对于第二三产业较低,就业人数远超过产值所需数量,存在劳动力浪费的问题;第二三产业比较劳动生产率F2、F3大于1,说明第二三产业人均产值及生产效率较高,就业人数尚达不到产值所需数量,存在劳动力供给缺口(如表1所示)。

表1 2007-2016年梅州比较劳动生产率

数据来源:梅州市2007-2016年统计年鉴

3.3 偏离-份额法

偏离-份额法是把研究地区经济变化看作一个动态的过程,以其所在国家或者省市的经济发展作为参照系(即基准地区),将研究地区与基准地区的经济增长进行比较,从而对产业结构进行总体评价的一种方法。偏离-份额法将研究地区经济总量在某一时期的变动分解为三个分量,即地区增长份额、产业结构偏离份额和竞争力份额,研究地区经济发展或衰退的原因,评价研究地区经济结构优势,发现研究地区具有相对竞争优势的产业。计算公式为:

Gi=eit-ei0=Ni+Pi+Di

(4)

(5)

(6)

(7)

PDi=Gi-Ni=Pi+Di

(8)

式(4)中Gi表示研究地区i产业经济增加值的实际增长额。式(5)中Ni为研究地区i产业增长份额,计算出研究地区i产业的增长数量是由基准地区总体经济增长所带来的。式(6)中Pi表示研究地区i产业产业结构偏离份额,表示基准地区i产业对比基准地区总体经济的增长情况,以此衡量三次产业的配置效率,反映其配置损失或超额收益程度(P为正数表示i产业增长快于整体经济发展,乘以研究地区的i产业产值,表示i产业借助快于整体经济发展的势头而获得的超额收益;反之,如为负数,则表示为研究地区因配置到发展势头慢于整体经济发展势头而带来的效率损失——该损失可理解为机会成本)。式(7)中Di表示研究地区i产业竞争力份额,表示研究地区i产业对比基准地区i产业的增长额度;ei0、eit表示研究地区i产业基期和报告期的经济增加值;E0、Et表示基准地区基期和报告期的生产总值;Ei0、Eit表示基准地区i产业基期和报告期的经济增加值。式(8)中PDi表示总偏离份额,是衡量研究地区产业i因自身产业结构和基准地区产业i的增长所造成的产业i偏离的经济总量。

本文以广东省作为基准地区,梅州作为研究地区,选取2007-2016年广东及梅州两地的产业数据作为样本,以2007年为基准期,2016年为报告期,运用偏离-份额法来研究梅州的产业结构现状。通过计算整理得出梅州2007-2016年产业结构偏离-份额具体数据,如表2所示。

表2 2007-2016年梅州产业结构偏离-份额分析

数据来源:梅州市2007-2016年统计年鉴

从地区增长份额来看,梅州第一二产业实际增长额小于地区增长份额,总偏离份额为负,说明梅州第一二产业的发展主要于依赖广东省经济增长带动。

从产业结构偏离份额来看,梅州第一二产业结构偏离份额为负,意味着梅州产业结构水平明显落后于全省产业结构水平,产业结构间的分布不合理,对经济保持增长带来负面影响;第三产业结构偏离份额为正,说明梅州第三产业发展优于全省。

从竞争力份额来看,梅州第一三产业竞争力份额为正,说明梅州第一三产业高于全省平均竞争力水平;而梅州第二产业的竞争力份额为负,代表梅州第二产业发展速度慢于全省发展速度,当地竞争力低于全省平均竞争力水平,面临着第二产业结构调整升级的压力。

结合梅州的偏离-份额分析,可以发现梅州的产业结构偏离份额总和为负,竞争力份额总和为正,即P<0,D>0,说明梅州地区产业竞争力较强,但是产业结构发展不均衡,同时总体偏离份额小于0,即PD<0,限制了梅州地区的经济发展速度,不利于当地经济的长远发展。

3.4 产业结构效果及竞争力效果分析

在偏离-份额分析的基础上,进一步研究梅州的产业结构效果及竞争力效果,以反映梅州的产业布局效果、核心竞争力及优势。计算公式如下:

(9)

式(9)中,L为研究地区相对增长率,指标反映出研究地区相对于基准地区的增相对增长速度,Ki0为研究地区基期三次产业占基准地区相应产业比重;Kit为研究地区报告期三次产业占基准地区相应产业比重;Ei0为基准地区i产业基期产值;Eit为基准地区i产业现期产值;W为研究地区结构效果指数;U为研究地区竞争效果指数。

若L>1,说明研究地区经济增长快于基准地区,L<1说明研究地区经济增长落后于基准地区。若W>1,说明研究地区经济产业基础好、朝阳行业比重较大,对经济增长有突出贡献;W<1,说明研究地区经济结构中落后产业比重过大,经济结构效益不理想,需要优化调整。若U>1,说明研究地区三次产业总增长势头强劲,拥有竞争优势;U<1,说明研究地区产业结构相对基准地区升级优化较慢,经济地位呈现下降趋势。

为更全面客观反映梅州产业结果效果及地区竞争力,对梅州、河源、清远、韶关粤北四市的相对增长速度、结构效果和地区竞争效果指数进行对比分析(如表3所示)。

表3 粤北四市产业结构及竞争力效果分析

数据来源:梅州市2007-2016年统计年鉴

从相对增长率来看,粤北四市相对增长率L以梅州最大且大于1,说明梅州在粤北四市中的增长速度是最快的而且相对广东省来说,其增长速度快于全省的平均增长速度。

从相对增长率来看,粤北四市相对增长率L以梅州最大,说明梅州相对增长速度最快,经济地位跃升粤北榜首,当地经济相对增速快于全省平均水平,未来有良好的发展潜力。

从结构效果指数来看,粤北四市的产业结构效果指数W值都小于1,其中梅州的W值最大,为0.9881,说明梅州的产业结构较其他三市合理;但W值仍没有超过1,这也说明梅州三次产业中落后产业比重相对广东省来说过高,产业结构效益有待提高,需继续调整产业结构。

从地区竞争力效果指数来看,粤北四市地区竞争效果指数U值均大于1,其中梅州U值的最大,为1.1285,说明梅州产业总体具有良好的发展势头,地区产业竞争力正在不断提升,产业结构优化升级有所成效,经济发展质量有所提高。

4 结论及对策建议

多年来,梅州经过一系列的产业结构调整,在粤北地区中经济发展有所提速,但是当地经济发展水平较全省平均水平仍有一段距离,三次产业尚未完成结构性实质改革。首先,梅州三次产业的就业结构与产业结构还存在一定的不协调性,第二三产业就业人数不足以支持其产业发展,对劳动力仍有强烈需求。其次,梅州第二产业竞争力与全省相比处于劣势,竞争力同样也落后于全省水平。最后,梅州三次产业当中落后产值比重过大,阻碍梅州产业结构效益和经济质量的进一步提升。

结合上述结论,本文提出以下几点针对梅州产业结构调整的建议:

第一,提高农业机械化程度,转移农业劳动力。随着梅州产业结构优化升级,第二三产业发展迅速,产值远超第一产业,第二三产业的劳动力需求随之不断上升,但是目前第二三产业的劳动力供给不足。要实现第一产业剩余劳动力成功转移至第二三产业,农业机械化是必经途径,通过将市场、政府、社会、技术深度融合,大力推进农业机械化,提高农业劳动生产率,降低农业劳动力总量,转变农业落后粗放的发展方式,优化农业生产力布局,将实现农业剩余劳动力向第二三产业转移的目标。

第二,依托工业园区,弥补工业短板。结合梅州既有的特色资源优势,如医药资源、稀土资源等,加强建设足够多的、具有发展潜力的工业园区,依托工业园区,当地积极培育和发展特色优势工业,增强当地工业竞争力和可持续发展能力,以园区产业发展打造工业核心竞争力,形成产业集群和产业集聚,弥补当地工业短板。

第三,大力发展科学技术,建立创新体系。科技创新已成为经济高质量发展的新引擎,产业结构的合理配置离不开技术创新。一方面,相关部门可通过引进高层次人才、鼓励技术研发等措施扶持当地传统优势企业实现转型升级;另一方面,相关部门需积极培育发展新动能,通过组建“产学研”联盟,建立健全具有梅州特色的创新体系,加快发展新兴优势产业,推动智能制造产业,培育发展现代服务业的新动能。