旅游业与贫困减缓:基于国外经济学文献的述评

赵 磊 张 晨

(1.浙江工业大学经贸管理学院,浙江杭州 310023; 2.中山大学旅游学院,广东广州 510275)

0 引言

贫困问题一直是国际经济学研究所关注的核心论题。将经济学历史拉长审视,人类社会的发展进步即是一部不断抗争的反贫困史。发展经济学指出,资本形成水平低下是导致最不发达国家(Least Developed Countries,LDCs)和大多数发展中国家无法跨越人均收入门槛、陷入“贫困陷阱”的首要原因(Nsiah et al.,2016)。在过去的几十年里,国际社会一直致力于颁布各项发展计划与援助项目,并通过授权、贷款和结构性调整等方式减缓贫困,但始终成效甚微。不过值得一提的是,近半个世纪以来,全球旅游业对地区经济增长的贡献越来越明显[注]根据世界旅行和旅游理事会统计,仅2015年,旅游和旅行对全球GDP的贡献就达到了100102.5亿美元,占全球GDP的13.5%,为全球人口直接和间接地提供了283983000份就业机会(WTTC,2016)。,似乎可以成为减缓贫困的新型产业工具。自20世纪90年代起,随着“扶贫旅游”计划[注]PPT(Pro-Poor Tourism)是1999年4月英国国际发展署(UK Department for International Development,DFID)在联合国可持续发展委员会(UN Commission on Sustainable Development,UNCSD)报告中提出的。、“可持续旅游消除贫困”计划[注]ST-EP(Sustainable Tourism-elimination Poverty)战略是由世界旅游组织(World Tourism Organization,WTO)在南非约翰内斯堡可持续发展世界峰会(World Summit on Sustainable Development,WSSD)上发布的,获得了大量捐赠机构,例如荷兰发展组织(Netherlands Development Organization)、亚洲开发银行(Asian Development Bank,ADB)、世界银行(World Bank)、太平洋亚洲旅游协会(Pacific Asia Travel Association,PATA)等的积极响应。和“旅游导向型贫困减缓”计划[注]2002年,国际贸易中心(International Trade Centre,ITC)启动了“出口导向型贫困减缓计划”(Export-led Poverty Reduction Programme,EPRP),该计划主要在27个国家包括农业、纺织业和旅游业3个部门实施,其中“旅游导向型贫困减缓计划”(Tourism-led Poverty Reduction Programme,TPRP)是为进一步释放旅游业在促发展和减贫方面的潜力而提出的,属于EPRP的重要组成部分。的推广与实施,国际旅游业正式拉开了减缓贫困的序幕,与其相应的学术研究大量涌现,但正如Saayman等(2012)所言,研究多聚焦于某个特定的旅游减贫实践案例,而对于宏观尺度上旅游是否减缓贫困则存在理论争议,相关科学论证较少。回到旅游减贫战略实施的逻辑原点,旅游贫困减缓效应的存在性才是科学推动旅游减贫实践发展的核心要义。宏观经济研究方法论的发展与应用直接关系到是否可以找到旅游减贫在区域层面上的经验证据(Saayman et al.,2012)。因此,国外部分研究者开始尝试引入严谨的宏观经济模型和统计技术来测度旅游减贫效应,以此来阐发旅游业对贫困的减缓机制与规律,为地区所推行的旅游减贫战略提供参考依据(Mahadevan et al.,2017)。

对中国而言,旅游扶贫实践始于20世纪80年代,演进过程经历了自发兴起、快速发展、实施操作和多措并举4个阶段(何景明,2016)。截至目前,从中央到地方各级政府掀起了一场空前的旅游扶贫政策热潮,旅游业也受到众多欠发达贫困地区的重视。但与之不同的是,国内围绕旅游业与贫困关系的学术研究还处于停滞或初级阶段,研究视域相对狭隘,尤其在探究和检验旅游业对贫困的减缓机制和效应方面实为单薄,缺乏科学严谨的经济学研究(宋德义 等,2014)。鉴于此,本文基于理论分析与实证结合的经济学分析范式,对国外旅游减贫文献进行梳理、归纳和分析,厘清旅游业减缓贫困的研究脉络,希冀为中国旅游业减缓贫困研究提供参考依据与深化方向。

1 理论演进

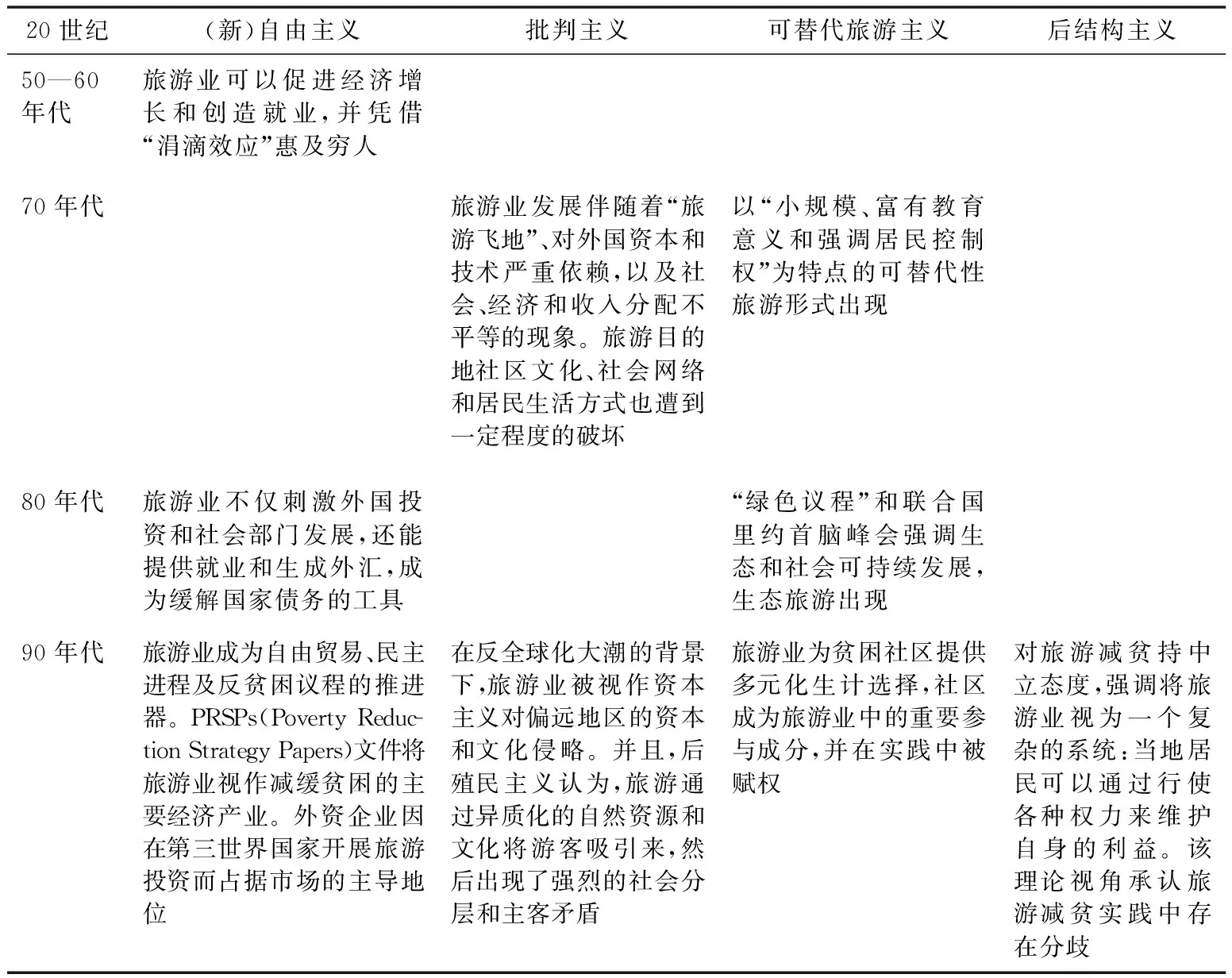

肇始于20世纪50年代,国际学术界以“旅游业和贫困”为主题进行的学术讨论存在4种理论分野,争辩视角分别来源于(新)自由主义、批判主义、可替代旅游主义和后结构主义。上述4种理论体系,除后结构主义出现时间较晚以外,其他理论在20世纪70—90年代几乎齐头并进(Scheyvens,2007)。

以自由竞争、自由经营和自由贸易为核心的自由主义经济思潮认为,旅游业所产生的经济利益能够通过纵向“涓滴效应”自发分配至社会各个阶层,并在此过程中自然惠及穷人(Scheyvens,2011),这是旅游业与贫困减缓关系研究的理论起点。进入20世纪80年代,伴随着资本主义自由竞争进入垄断阶段,拉美地区发展中国家市场经济体系开始出现扭曲,社会经济矛盾激化。此时,以“华盛顿共识”为标志,新自由主义兴起,以美国为主导的世界银行和国际货币基金组织等重要金融机构尝试通过引进结构性调整计划来援助处于困境中的发展中国家,其中,旅游业作为典型行业,成为那些债台高筑的发展中国家刺激经济、摆脱贫困的重要工具(Brohman,1996)。但是,随着受援国家社会经济体制与发达国家所实施的外向型政策矛盾冲突加剧,“华盛顿共识”最终失败(陈平,2005)。

批判主义大致出现在新旧自由主义交替之际,主要以政治经济学中的依附理论为分析工具,针对西方自由主义经济后期所出现的诸如经济危机频发、两极分化加剧和贫困殖民掠夺等现象展开批判,并质疑旅游业对贫困减缓的有效性(Mbaiwa,2005)。其中具有代表性的后殖民主义学派认为旅游业发展使得“西方社会(the West)”与“非西方社会(the Rest)”出现割裂,旅游引致不平等关系愈发强烈(Hall et al.,2004)。由于贫困地区在旅游业发展中过度依赖外部资本、技术和人才等生产要素,因而跨国外资旅游企业占据主导地位,并通过投资挤出效应和权力剥夺效应使得旅游经营利润出现大规模回流,最终导致贫困地区社会经济福利被掏空稀释(Mowforth et al.,2003)。McCulloch等(2001)研究表明,贫困地区在旅游开发过程中,约有55%~75%的经营利润以“减贫之名”又回流到了发达地区。

可替代旅游主义几乎与批判主义同期出现,有别于批判主义对旅游减贫所持的消极态度,可替代性旅游主义主要倡导通过发展非大众型旅游活动减缓贫困,主要形式包括扶贫旅游(Pro-poor Tourism)、反贫困旅游(Anti-poverty Tourism)、社区旅游(Community-based Tourism)、可持续旅游(Sustainable Tourism)、生态旅游(Ecotourism)、软旅游(Soft Tourism)、负责任旅游(Responsible Tourism)和公益旅游(Voluntourism)等。上述旅游形式共同强调经济增长并不等同于社会发展,贫困地区在旅游业发展过程中所面临的社区赋权、收入分配和就业公平性等问题对减缓贫困同样意义重大(Mabogunje,2015)。

后结构主义在4种理论体系中出现最晚,它始于对结构主义的批判,舍弃了结构主义的简化主义方法论的研究范式,转而从整体层面上关注旅游业的结构与功能,认为旅游业发展的全球化体系是一个“多层次的复杂网络结构,外部条件和内部构成之间以既竞争又合作的方式相互交织”(Teo,2002),故而应该系统辩证地认知旅游业与贫困的关系。实际上,这并不是简单的经济关系,也涉及宽泛的社会问题。除经济因素外,文化、性别和权力等内生变量都会干扰包括贫困人口在内的旅游利益分配的动态博弈结果(Cheong et al.,2000;Davis,2001)。

尽管不同的社会经济思潮呈现出差异性的学术争鸣,然而,当前学术界对旅游业和贫困关系的理论建构和经验研究仍未脱离上述四大理论视野。“旅游业是否减缓贫困”的理论争议主要来源于(新)自由主义与批判主义之间的碰撞,前者为后者所诟病的焦点是其在直接减缓贫困和缩小贫富差距方面的失败。随后,针对批判主义中的后殖民主义学派的观点,可替代旅游主义提供了富有灵活性的差异化“校正”方案,比如推广可以减缓贫困的小众型旅游形式,但此种发展思路因适用社区规模较小,且经验难具普适性,故无法形成系统的理论框架。相较而言,后结构主义认为旅游业与贫困的关系并非是一个“非正即反”的命题,并强调应规避对局域小尺度旅游业的影响和特定旅游形式的过度关注,而是主张在多元化的社会文化语境中对旅游业与贫困的关系进行辩证思考,这也为解释“旅游减贫效应”的区际差异提供了理论依据(见表1)。

表1 旅游业与贫困的关系的理论分野

注:整理自Scheyvens(2007)的研究。

2 减贫机制

2.1 直接效应(Direct Effects)

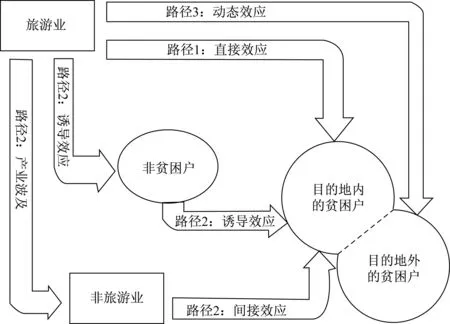

Mitchell等(2010)首次系统地将旅游业减缓贫困的路径归纳为3种,即直接效应、次级效应和动态效应。旅游业减缓贫困的直接效应来自于游客为了在旅游目的地完成一次完整的旅游活动购买旅游商品和服务所产生的直接消费。这些消费转化为行业内提供旅游商品和服务的旅游企业及雇员的直接收入,而目的地贫困人口可以从中分别获取劳动收入(Labour Income)和非劳动收入(Non-labour Income)。劳动收入是指贫困人口从旅游正规就业中赚取工资,或者是从旅游非正规就业中获得收益,具体指目的地贫困人口参与旅游生产过程中,面对面地向游客提供其所必需的旅游商品和服务而获得的收入,包括从事酒店餐饮服务、旅游交通运输服务、家庭旅馆经营以及其他形式灵活的小微型旅游经营活动所获得的收入。非劳动收入则指社区(集体)收入,如租赁收入、特许使用费收入、股息收入等(Ashley et al.,2001)。

实际上,旅游业对目的地贫困人口的影响也并非仅体现在收入层面。旅游业作为典型的劳动密集型行业,具有就业门槛低、对低技能劳动力需求量大的典型特征,从而恰好为处在就业劣势地位的贫困人群(妇女、老人和残疾人)提供了改善就业生计的机会(Janta et al.,2011)。由此会产生两种途径的正外部性:一种是,贫困人口参与旅游生产,不仅可以获得直接收入以增强家庭的外部风险抵御能力,而且凭借在“干中学”过程中所逐渐积累的 “学习效应”可以有力地提升其从业技能水平(Phommavong et al.,2014),从而帮助其改善就业;另一种是,贫困地区就业规模的提升进一步驱动目的地旅游业的扩张,进而释放出更多的旅游就业岗位,并引发劳动力集聚效应,外部人力资本内迁回流,从而为贫困地区经济繁荣注入创新活力(Huang,2007)。

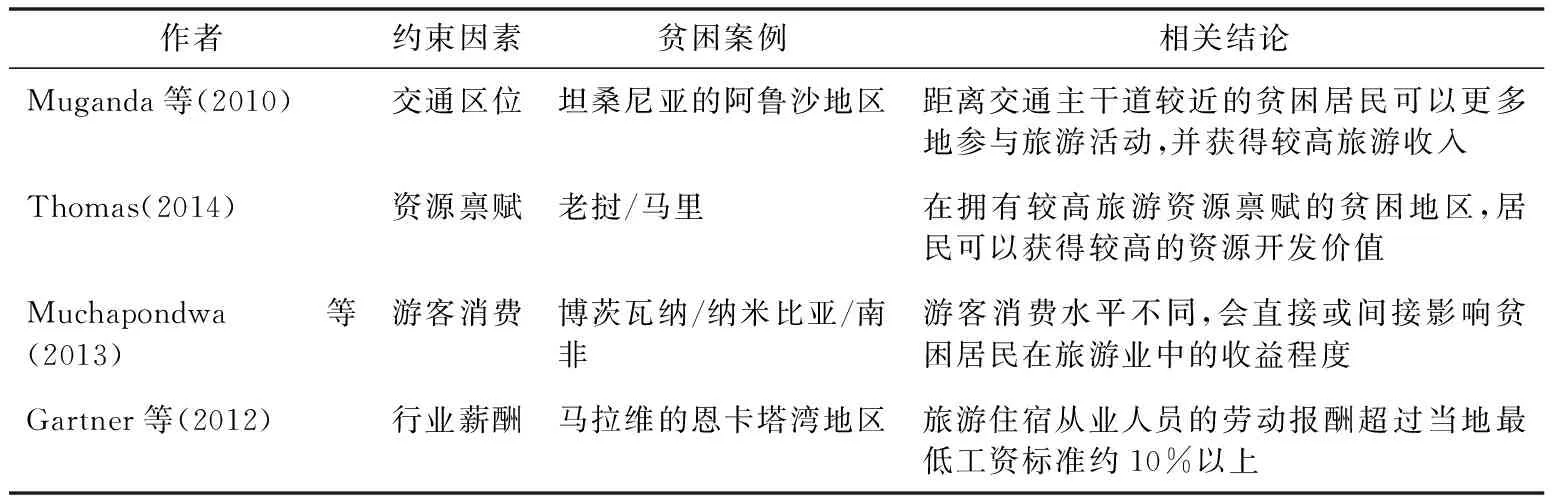

当然,需要说明的是,贫困地区因存在如交通区位、资源禀赋、游客消费和行业薪酬等可变复杂因素的制约(见表2),旅游业对贫困减缓的直接效应在现实中具有非线性特征。

表2 直接效应约束因素

2.2 次级效应(Secondary Effects)

旅游收入的再分配形成了旅游业减缓贫困的正向次级效应,主要包括间接效应(Indirect Effects)和诱导效应(Induced Effects)两种典型形式(Winters et al.,2013)。间接效应是指旅游消费支出对跨行业(农业、渔业、食品加工、建筑、百货、手工制造……)经济活动的影响,即贫困地区旅游业发展对供应链(非旅游业)有正向经济溢出,旅游业与其他行业之间并非仅是简单的交易性质,旅游正规企业和非正规企业跨行业购买(消费支出)原材料和商品会产生产业波及效应。诱导效应则是由旅游从业人员的工资性收入转化为本地消费所致,进而可为贫困家庭再创收入。

间接效应和诱导效应经长期累积、共同叠加形成旅游消费支出的乘数效应,不仅为贫困地区创造了大量税收收入,而且通过地区财政分配体系,分别以税收返还、财政专项和转移支付等形式将旅游收益传递给更广泛的贫困人群。Mitchell等(2010)研究指出,游客每消费1.0美元,将带动目的地增收1.6~2.2美元。

但不能忽视的是,旅游业发展、游客需求规模激增所引致的目的地旅游业及其关联行业内劳动报酬和商品价格上涨对贫困居民产生的影响也属于次级效应的范畴。旅游业劳动力价格上升会进一步引发外部劳动力流向旅游业,而其他行业为了避免劳动力严重流失,相应工资水平也会随之水涨船高,劳动力雇佣成本上升导致商品市场相对价格上涨,于是,当由此所引起的实际汇率升值导致出口困难时,其他行业便开始控制产出。据此传导机制,与旅游业关联紧密的行业会获得发展,传统行业却受到抑制,而倘若贫困人口生计长期依赖于传统行业,那么贫困地区旅游业愈发达,贫困人口因此所受负面冲击会使其愈贫困(Blake et al.,2008)。

综上,对旅游业减缓贫困的次级效应进行评估,需关注贫困地区旅游业发展与本地经济体系的紧密程度,判定旅游消费支出的乘数效应与旅游经济收入的漏损效应孰强孰弱(Incera et al.,2015)。如果贫困地区旅游经济活动与本地产业结构联系密切,那么旅游经济收入的漏损效应相对较低,旅游消费支出的乘数效应可以得到最大限度运行,但若贫困地区旅游经济活动更多依赖于外部要素,旅游经济收入的漏损效应则会相对较高,显然不利于贫困人口的生计改善(Zhao,2009)。

2.3 动态效应(Dynamic Effects)

从现实来看,传统旅游研究过度关注旅游业对收入增长的影响,却忽视了旅游业对经济结构的广义影响,不仅如此,静态地评估旅游消费支出的短期经济效应也会抹杀旅游业对贫困的动态影响。实际上,倘若旅游业长期作用于贫困地区的经济系统,则会在潜移默化中形成动态效应,进而在旅游目的地会产生深远的影响。尽管动态效应(路径3)不如直接效应(路径1)和次级效应(路径2)的作用机制明确(见图1),但其重要性仍不言而喻,因为动态效应可能会加强或减弱旅游业减缓贫困的作用,并且旅游业会通过多种传导渠道或影响机制动态作用于包括旅游目的地在内的宏观区域经济体系。从积极方面理解,贫困地区发展旅游业,可以吸引大量外部投资,例如,基础设施投资、人力资本形成、商业配套建设、农业产品生产等,上述投资无论是来自于民营资本,还是公共部门,贫困地区均可从中获得较为长远的发展利益(Nowak et al.,2007)。从消极方面理解,动态效应可能削弱旅游业对贫困的减缓效应,依赖于传统行业的贫困地区的经济结构会遭到破坏,经济系统的完整性受损,例如,非洲许多贫困人口生活主要依赖于传统农作物出口。有研究者以坦桑尼亚为案例地,通过实证检验旅游消费支出对农村贫困的影响发现,在特定的条件下,旅游业会导致实际汇率升值,进而对农业竞争力造成负面影响,因此,农村贫困地区发展旅游业所产生的贫困减缓效应可能会被抵消,换言之,农村贫困地区在赚取旅游外汇收入的同时,亦会损害未参与旅游生产活动的大部分贫困人口的生计福利(Goodwin et al.,2001)。

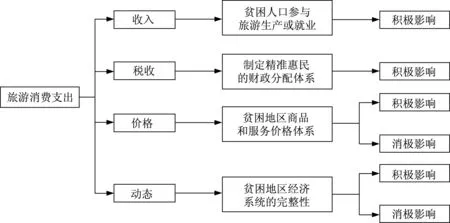

Njoya等(2017)从全面系统的视角较为详细地阐述了旅游业对贫困的影响(见图2)。首先,收入渠道对于旅游业减缓贫困的积极意义无须赘言,同时旅游业也可以帮助贫困地区实现税费增收,从而有利于政府制定形式灵活的惠民、益民财政分配政策(Blomstrom et al.,1997)。其次,旅游业的价格传导效应存在双重性。

图1 旅游业减缓贫困的3种途径

注:整理自Mitchell等(2010)的研究。

伴随着游客综合性需求规模激增,短期内供不应求引致贫困地区旅游商品和服务价格上涨,一方面,在广义旅游行业参与生产或就业的贫困人口可以享受到利润优势;另一方面,无法分享旅游业发展红利的贫困人口则会额外承担价格成本。最后,对于旅游业减缓贫困的动态过程而言,旅游业扩张为区域经济注入新型活力,从而对贫困地区经济产生广泛积极影响,但也无法避免地造成了诸多负面后果。正如Deng等(2014)所言,贫困地区依靠初级旅游资源开发所驱动的旅游业扩张,尽管在短时期内可以获得旅游业的异常繁荣,但也同样削弱了传统产业的市场竞争力,致使贫困地区遭遇“资源诅咒”而使经济体系愈发脆弱,进而导致区域系统性通胀,环境、社会、文化和经济成本的上升反而加剧了社区贫困。

图2 旅游业对贫困的影响框架

注:整理自Njoya等(2017)的研究。

3 研究方法

从宏观经济视角对旅游业减缓贫困进行实证研究主要采用两类模型:一类是宏观经济微观模拟模型,从简单的投入产出模型(Input-Output Models,I-O)与社会核算矩阵(Social Accounting Matrices,SAMs)到复杂的可计算一般均衡模型(Computable General Equilibrium,CGE)及其修正模型,主要用于测算旅游业减缓贫困的直接效应和次级效应;另一类是计量经济模型统计回归分析,此类模型用于检验旅游业减缓贫困的动态效应(Winters et al.,2013)。

I-O模型和SAMs模型是测度旅游经济影响效应的常见基础模型,进而也被部分文献应用到旅游业减缓贫困的直接和次级效应的度量方面(Jamieson et al.,2004;Blake,2008)。例如,Croes等(2007)以加勒比海阿鲁巴(Aruba)岛屿为研究对象,应用I-O模型分析发现,旅游业对欠发达岛屿经济体具有显著的经济刺激作用,并且旅游减贫的直接效应(0.37)大于间接效应(0.12)和诱导效应(0.15),直接从事酒店餐饮服务的贫困家庭收入要高于在传统基础部门就业的贫困家庭收入。SAMs模型在I-O模型基础上,增加了居民、政府和世界其他地区等非生产性要素,全面体现了各个经济主体之间发生的交易联系,进而反映了收入的分配效应及其与生产活动最终产出间的相互影响。许多文献在利用SAMs模型测度旅游业对不同收入水平家庭的影响效应时都发现,旅游业对具有相对较低技能和收入的贫困家庭而言,其所发挥的减贫作用微弱且具有不确定性。例如,Blake(2008)以肯尼亚、坦桑尼亚和乌干达为研究对象,基于SAMs模型分析证实,旅游业扩张引发实际汇率升值,导致旅游业对最低收入贫困家庭的贫困减缓效应相对微弱。Muchapondwa等(2013)研究发现,旅游业对南非最低收入贫困家庭的经济贡献率仅为4%,而对博茨瓦纳和纳米比亚更无明显贡献。Incera等(2015)发现在西班牙加利西亚地区,低收入家庭的旅游获益程度要低于高收入家庭。CGE模型以I-O模型和SAMs模型为基础,用现代一般均衡理论,对多部门经济模型进行拓展,通过建立一个联立的非线性方程组更加全面真实地描述、模拟和预测旅游业的扰动(需求变化)对宏观经济体系中各个经济行为主体的影响效应。例如,Blake等(2008)与Wattanakuljarus等(2008)较早地应用CGE模型分别测度了巴西和泰国旅游业对不同收入水平贫困家庭的影响效应,结果发现旅游业对两国最低收入水平家庭的贫困减缓效应均相对最弱。Saayman等(2012)考察了南非入境旅游需求波动对国内收入分配的影响,结论表明入境旅游需求对经济和就业增长具有显著促进作用,但对以黑人家庭为代表的贫困阶层的影响程度最弱。

尽管微观模拟模型可以在时间截面上评估特定目的地的旅游业贫困减缓效应,但却忽视了旅游反贫困政策对贫困减缓的长期动态影响(Njoya et al.,2017)。由于旅游业贫困减缓效应可能存在时间上的动态滞后,所以采用动态建模技术更为合适。另外,微观模拟模型仅能在局域层面对旅游业的贫困减缓效应进行识别,不仅面临着数据收集成本高、可操作性差的问题,而且无法反映空间单元的异质性。面板数据计量回归模型同时包含了时间和空间信息,不仅可以捕捉旅游业减缓贫困的时间动态趋势,还可以在更广度的空间层面上获得旅游业减缓贫困的经验证据,因而逐渐受到新近研究的青睐。Li等(2016)指出,旅游业对贫困的减缓效应存在个体异质性和空间依赖性,前者可以引入面板数据的固定效应模型进行控制,后者则可通过(动态)空间面板数据模型予以捕捉。但需要注意的是,由于贫困度量方法的差异性,不同的计量经济统计回归技术对旅游业与贫困关系的实证检验结论亦可能出现争议(Thomas,2014)。Croes(2014)基于向量误差修正模型(Error Correction Model,ECM)对尼加拉瓜和哥斯达黎加进行对比研究发现,旅游业可以显著降低尼加拉瓜的贫困发生率,但在经济发展水平相对较高的哥斯达黎加,则并未发现旅游业对贫困的减缓效应。Kim等(2016)对1995—2012年世界发展中国家旅游业和贫困关系的面板数据进行实证检验发现,当一国人均年收入水平超过一定阈值(3400美元)之后,旅游业对贫困的减缓效应则会由积极转变为消极。

4 研究内容

旅游业减缓贫困在国际上拥有丰富的实践案例。比如,由英国国际发展署、国际环境发展研究所(International Institute for Environment and Development,IIED)、海外发展研究所(Overseas Development Institute,ODI)牵头的扶贫旅游(PPT)项目和社区旅游(Community-Based Tourism,CBT)项目已经在非洲、亚洲和拉丁美洲的多个实验区域展开推广(Bond,2001;Hichtins et al.,2005;Dixey,2005),而更微观具体的旅游导向型贫困减缓项目(TPRP)也在国际贸易中心的倡导下,在巴西、哥伦比亚、莫桑比克、菲律宾和塞内加尔等国家陆续推进实施。一个共同点是,基于上述案例进行分析的文献无法提供宏观尺度上旅游业与贫困减缓关系的经验佐证(Mitchell et al.,2010;Tucker et al.,2012)。需要强调的是,寻找旅游业减缓贫困的宏观经济证据,以客观揭示旅游业对贫困的减缓机制,不仅是经济学者关注的焦点问题,对于目的地评估旅游业对贫困的减缓效应也具有重要意义。

从宏观经济视角对旅游业与贫困减缓之间的关系进行实证研究,涉及到贫困的绝对性和相对性问题。贫困的绝对性是指贫困人口规模占总人口规模的比例,通常使用贫困发生率来度量;贫困的相对性是指根据贫困线设定标准,分别采用贫困缺口和平方贫困缺口来衡量贫困深度和贫困强度,贫困人口内部的贫困情况是存在差异的,相同比例的极端贫困人口与贫困线附近人口相比,贫困的程度显然不同,贫困的相对性能够更好地反映贫困人口内部的情况(Vanegas et al.,2015)。事实上,在欠发达国家,对于旅游业能否减缓贫困的争议始终存在。有研究者认为旅游业是减缓贫困和不平等的灵丹妙药(Hummel et al.,2012),但也有研究者指出旅游业对减缓极端贫困并无任何作用(Plüss et al.,2002)。Schilcher(2007)则秉持相对理性的思维,认为尽管旅游业通过促进经济增长可以减缓贫困,但也会使极端贫困人口的状况变得更糟。

4.1 旅游业、绝对性与贫困减缓

国际经济学领域针对旅游业与贫困减缓的关系的系列实证研究始于对中美洲国家的长期跟踪研究。Croes等(2008)对尼加拉瓜1980—2004年旅游业、经济发展水平与贫困的时间序列数据进行了协整检验和格兰杰因果关系检验,结果表明三者之间具有长期的稳定均衡关系,并且存在旅游业减缓贫困的单向因果关系,旅游收入对贫困的长期影响效应为-0.51。Croes(2014)对尼加拉瓜和哥斯达黎加1980—2010年旅游业与贫困减缓的关系进行了实证检验,发现尼加拉瓜国际旅游收入可以显著降低贫困发生率,并且对贫困的短期影响效应为-0.38,对贫困的长期影响效应为-1.23,但在经济发展水平相对较高的哥斯达黎加,并未证实旅游业可以减缓贫困。Vanegas(2014)利用1980—2012年中美洲5个国家(哥斯达黎加、萨尔瓦多、危地马拉、洪都拉斯和尼加拉瓜)的面板数据考察了旅游业、经济发展水平、不平等和贫困减缓之间的关系,发现国家旅游收入对减缓贫困具有积极意义,尤其是危地马拉和尼加拉瓜旅游部门所产生的外汇收入对贫困的减缓效应甚至强于农业和制造业部门。以上文献主要基于绝对贫困视角,对旅游收入与贫困减缓的关系进行实证检验,相应研究结论都隐含着一个基本规律,即只有在经济发展水平相对较低,且贫困发生率相对较高的地区,旅游收入才可以显著降低贫困发生率。例如,在经济发展水平相对较高的南非和美国,Saayman等(2012)发现贫困人口仅能在短时期内从旅游业中获得极少收益。而Deller(2010)对美国旅游休闲活动与贫困发生率关系进行研究时发现,仅在某些地区的特定旅游休闲活动才对贫困发生率下降具有显著解释力。由此可以推断,旅游业减缓贫困的有效性与地区经济发达程度存在必要关联。

4.2 旅游业、经济发展与贫困减缓

Kim等(2016)以人均GDP为调节变量,实证考察了世界发展中国家旅游业与贫困减缓的关系,结果发现只有在人均GDP分别低于7500美元和3400美元的发展中国家和最不发达国家,旅游业才可以减缓贫困,由此表明旅游业对贫困的减缓效应存在基于人均GDP(经济发展水平)的门槛特征。Croes(2014)在解释尼加拉瓜旅游业减缓贫困的原因时也指出,旅游业减缓贫困取决于3个条件:① 低经济发展水平;② 高贫困发生率;③ 高旅游业扩张速度。相较而言,哥斯达黎加的经济发展水平要高于尼加拉瓜,并且贫困发生仅是局部现象,再加上旅游行业薪酬低于全国平均水平,因而无法大量创造就业,最终难以形成有效的旅游业对贫困的减缓效应,上述现象也出现于洪都拉斯(Ferguson,2010)。需要注意的是,Gindling(2009)在较早的研究中就已表明,伴随着经济的不断增长,哥斯达黎加自20世纪90年代以来,旅游业为贫困人口所能提供的贡献已至瓶颈,极端贫困人口难以改变的弱竞争性使得贫困发生率的下降近乎停滞。

4.3 旅游业、相对性与贫困减缓

Schilcher(2007)、Scheyvens(2007)与Zhao等(2007)认为,由于旅游收入分配在贫困人口内部不可避免地存在差异,所以旅游业减缓贫困的公平性成为学术界关注的话题。Blake等(2008)、Wattanakuljarus等(2008)、Banerjee等(2015)与Mahadevan等(2016)先后基于传统和改进的CGE模型,分别测度了巴西、泰国、海地和印度尼西亚的旅游业对其国内不同收入水平家庭的影响效应,结果发现旅游业确实可以提高所有被测家庭的收入水平,但对贫困家庭的收入贡献最小,贫困人口内部出现旅游收入分配不公问题。旅游业虽然可以降低绝对贫困发生率,但在相对贫困层面,贫困人口内部亦会出现因旅游收入分配不公而引致不平等的现象。如果忽略此问题,或者仍沿用贫困发生率作为绝对贫困指标,势必会导致旅游业减缓贫困的效应检验出现偏差(Vanegas et al.,2015)。因此,为了科学提高贫困测度的精准性,新近的两篇文献(Njoya et al.,2017;Mahadevan et al.,2017)在国际旅游经济学领域首次引入经典的Foster-Greer-Thorbecke(FGT)贫困分解指数,并将其分解为可度量绝对和相对贫困的贫困发生率指数(Head-count Index)、贫困缺口指数(Poverty Gap Index)和平方贫困缺口指数(Squared Poverty Gap Index)。Njoya等(2017)利用动态可计算一般均衡模型进行微观模拟分析,结果发现肯尼亚旅游业扩张并未引起贫困的实质性恶化,反而对贫困广度、深度和强度具有显著的抑制作用,尤其是旅游业扩张有助于一般贫困人口向贫困线靠近,但对极端贫困人口的贫困减缓贡献要略低;Mahadevan等(2017)对1995—2012年13个旅游密集型经济体(Tourism-intensive Economies)(旅游收入与国内生产总值比值不低于5%)进行面板向量自回归估计发现,旅游业不能降低贫困发生率,但可以缩小贫困差距,降低贫困深度。

5 评述与启示

5.1 结论性评述

作为国际政治经济学、发展经济学和旅游经济学共同聚焦的跨学科热点问题,旅游业与贫困减缓之间的关系,不仅关乎经济发展,更关乎社会发展。尽管微观尺度的主观案例描述提供了旅游业减缓贫困的佐证,但由于假定外部约束因素的区域同质性,使得旅游业对贫困的减缓机制和效应并不具有普适性。因此,出于完善旅游业与贫困减缓关系研究体系的考虑,尤其是为了客观揭示异质性条件下旅游业对贫困的减缓效应,亟须提供相关的宏观经验证据。

从理论演变来看,特定历史时期的社会经济思潮均对旅游业和贫困的关系表达出了各自鲜明的立场。实际上,将旅游业置于西方整个社会经济背景和历史进程中进行审视,其在自由主义发展后期所凸显的危机,以及所展现出的后殖民主义特征,共同证实了旅游业在减缓贫困和缩小贫富差距方面的乏力,这也正是批判主义兴起的主要原因。可替代旅游主义提出了具有可持续性的差异化“校正”方案,以解决后殖民主义所诟病的贫困地区被外部势力强势“侵占”,但由于此类方案所涉社区规模有限,普适性经验难以推广,故而难以形成系统的理论框架。相较而言,后结构主义主张应在多元化的社会文化语境中对旅游业与贫困的关系进行辩证思考,无需过度关注特定的旅游组织形式和局部的旅游业减贫效应。迄今,对旅游业与贫困减缓关系的理论探索和经验研究仍然无法脱离上述理论视野。

从减贫机制来看,诸多研究仅关注旅游业减缓贫困的直接效应,即旅游业通过增加收入和创造就业来改善贫困人口的生活福利,从而达到直接减缓贫困的目的。但实际上,旅游业对贫困减缓的影响存在着复杂的传导渠道和作用机制,不仅跟贫困人口的个体能力直接相关,更与贫困地区经济系统的完整性紧密联系。旅游减贫贡献取决于旅游业对贫困减缓的积极与消极作用之间的权衡比较,所以深入到旅游业减缓贫困的次级与动态效应内部,全面揭示旅游业影响贫困减缓的“黑箱”,对客观理解旅游减贫机制至关重要。

从研究方法来看,微观经济是宏观经济的表达基础,宏观经济是微观经济的约束条件。对旅游业与贫困减缓的关系而言,科学测度和理性分析旅游业对贫困的减缓效应和作用机制,不仅在宏观上对于整体评估目的地旅游反贫困政策的有效性具有重要意义,而且在微观上也可以细致洞察旅游反贫困政策对微观贫困人口的个体影响。宏观经济分析的两种常用工具——宏观经济微观模拟模型和宏观经济计量经济模型在既有文献中均有所涉及,但仍存在两点需要改进之处。其一,由于贫困人口状态和行为随时间和环境而变,为了避免出现基础期微观数据与目标期数据的差异,未来研究需要更加强调使用动态微观模拟模型,以使贫困人口个体状态与旅游经济活动变化同步。其二,微观模拟模型仅能用于截面数据分析,在评估旅游业减缓贫困的长期动态效应时,却显得捉襟见肘,而计量经济模型,尤其是同时包含了时间和空间信息的面板数据分析方法,则提供了另一种解决方案。在使用面板数据分析方法时,要注意同时考虑到外部约束变量和空间效应对旅游业与贫困减缓关系的影响,尽可能选择动态的非线性和空间面板计量经济模型以捕捉旅游业减缓贫困的门槛和空间效应。

从研究内容来看,由于多数文献对于贫困的测度趋于单一维度,即使用贫困发生率,或者直接使用贫困人口规模作为绝对贫困的度量指标,而忽视了旅游业对不同贫困程度人口的差异性影响,导致旅游业对贫困的减缓效应被高估,因为贫困人口内部旅游收入分配差异将会从整体上抑制旅游业对贫困的减缓效应。毫无疑问,准确识别贫困相对性是关键所在,而发展经济学中经典的FGT贫困分解指数为此提供了可行的解决办法。然而,在国际旅游经济学领域,鲜有文献将FGT贫困分解指数纳入到旅游业与贫困减缓关系的实证研究中,极大限制了旅游业与贫困减缓关系的研究体系,并且易出现旅游反贫困政策被误导的现象。尽管部分文献发现旅游业可以显著降低贫困发生率,但也伴随着贫困人口内部收入分配差异的问题,然而囿于相对贫困指数的测度缺失,导致其并未实证检验旅游业对贫困相对性(贫困深度和强度)的减缓效应。

综上所言,旅游业与贫困减缓关系的研究体系在国际经济学领域正逐渐成型。在研究方法方面,从微观模拟模型到计量经济模型,从传统一般CGE模型到动态修正CGE模型,从时间序列分析到面板数据分析,研究模型正愈发接近经济现实;在研究对象方面,从某国微观个案到世界宏观全局,从旅游整体到细分旅游活动,研究对象的异质性日益受到重视;在研究内容方面,从特定项目的理论分析到多个样本的实证检验,从贫困的绝对测度到贫困的相对识别,世界范围内旅游业与贫困减缓关系的经济学研究文献不断涌现。

5.2 启示

过去近三十年,中国贫困人口累积减少约7.28亿,约占全球减贫人口的71.82%。改革开放以来,中国农村贫困发生率更是从1978年97.5%降至2014年7.2%,降幅达92.6%,农村贫困人口规模已缩减至7017万人左右(国家统计局住户调查办公室,2015)。中国“十三五”脱贫攻坚新目标是到2020年在现行贫困线标准下实现全面脱贫。旅游业作为迅速发展的现代服务业,因其独特的产业性质,正逐渐成为发展中国家脱贫的产业工具。作为世界上最大的发展中国家,中国的贫困减缓问题对于实现世界减贫事业的重要性不言而喻。

近年来,中国从中央到地方政府正在掀起一股旅游反贫困的政策热潮,然而,对于上述政策实施效果的评估却面临着理论与经验上的双重挑战。特别地,国内外对中国旅游业减缓贫困的经济学实证研究近乎空白。在我们已有的文献视域范围内,并未发现宏观经济微观模拟模型在中国旅游业与贫困减缓关系的检验中的应用,而在宏观经济计量回归模型方面,尽管郭鲁芳等(2016)对中国旅游业减缓贫困的面板门槛效应进行了实证检验,但采用20%的农村和城镇居民最低收入人群的平均收入测度贫困的方法过于笼统。特别地,由于研究仅停留在绝对贫困层面,而抹杀了贫困的相对性,势必无法有效反映中国旅游业对贫困的减缓效应。

鉴于此,迅速完善中国旅游业与贫困减缓关系的经济学研究体系势在必行,并且在国际旅游业与贫困减缓关系研究领域增添来自中国案例的经验研究也迫在眉睫。未来研究可以使用微观模拟模型和计量经济模型两类模型。其中,微观模拟模型以微观家庭为描述和处理对象,可以深入到贫困人口内部测度旅游反贫困政策对贫困家庭的影响效应,并充分强调经济系统的复杂性,因而比计量经济模型更具一般性,可为当前国内推进实施的局部旅游精准扶贫战略提供客观的评价标准。在使用计量经济模型时,鉴于旅游业与贫困减缓关系之间的复杂性,在模型中还需适时纳入“动态性”“非线性”和“空间性”思维,并选择与之相洽的模型估计方法,以便尽可能真实地揭示旅游业对贫困减缓的宏观影响效应和作用机制,从而为目的地评估和推进全局性旅游反贫困政策提供依据。