社群经济时代新兴网络社群的特点及其影响

(浙江工业大学 人文学院,浙江 杭州 310023)

一、社群成为新的社会组织单元

“社群”被古希腊哲学家亚里士多德解释为人类结合成各种团体以满足自身需要,在早期社群意味着一群具有共同地域、认同、特定规范、价值与文化实践的人,且人数不多,足以彼此认识或互动[1]。一般社群多以地缘、血缘为纽带而结合,社群世界因互联网技术的普及发生重大变化,边界线区分模糊化,网络社群衍生于实体社群和社区,在网络世界交互形成相应的网络社群。网络社群成员间以获取信息和情感交流为目的,以心理认同和兴趣一致为粘合剂,建立了一种更为平等的网缘关系。学者拜恩(Baym)将虚拟社区的形成归于沟通的结果[2]。不同性别、年龄、地域,不同生活趣味和经历者,都可能借助当代发达的传媒,形成有一定凝聚力和较强认同感的社会群体[3]。

美国学者瑞恩高德最先提出“网络社群”(virtual community)的概念。网络社群以互联网群体传播为中介进行对话和交流而建立起来的空间环境,是有共同需求和兴趣的人们,利用网络传播与想法相似的陌生人分享社区的感觉,通过网上社会互动构筑新型的生存空间。网络社群的崛起后,新兴社群活动逐渐取代传统虚拟社群,以个体为中心的新兴网络社群中,每个个体都可以根据自己的需要来构建自己的社会网络(彭兰,2009)。由用户参与提供内容的网络社群逐渐成长,成为用户知识分享的媒介与平台(邓胜利,胡吉明,2010)。

网络社群大致可分为现实社会已存在的实体组织的线上新媒体社群、线上结社的原生态新媒体社群这两大类,根据不同的平台、性质以及社群属性可分为六种类型。其一,以扩大交友范围为目的的网络社群,有熟人关系网的聚集,也有陌生人之间共同关注下的交流,如国外的Facebook,国内的人人网、开心网、微博等;其二,以文字、图片、音频、视频等共享平台为基础的新媒体网络社群,如国外的YouTube、Instagram,国内的优酷视频、爱奇艺、虾米音乐、百度文库等;其三,观点消息告知型平台,国内的天涯论坛、凯迪社区、强国论坛、百度贴吧等;其四,垂直社区方式形成的网络社群组织,国外的职业社区LinkedIn,国内的知乎、百度知道等问答型社区等;其五,即时通讯形成的交流社群,如MSN、QQ、Link、微信等;其六,新闻APP、政府机构APP及新闻媒体门户形成的讨论互动社群,如人民网、凤凰网、中新网、澎湃新闻APP等。在本文中,将网络社群按人际互动、生产共享等维度,大致分为资源型、知识型、娱乐型、情感型等四类(见图1)。

从群体动力学的角度来看,网络社群是一个个网络舆论场,身处其中的成员会受到场域的影响。在没有受到外界诱因或强制的情况下,网络社群活跃于新媒介平台上的利益诉求驱动力包括三种,其一是直接的报酬,社群对获得利益满足的期望,是直接的激励因素;其二是间接的精神驱使,个体因社会地位易受群体意见指向影响,社会压力会迫使个体承担实现共同利益目标的责任,个体的社会声望在其中起作用;其三满足个体良知,道德层面上的约束会使个体在放弃道德准则时感觉内疚和丧失尊严。在互联网群体传播环境下,合作的社群成员被融入到社群的中心位置,享有社群特权的同时被赋予更大的话语权;不服从的社群成员受到排斥,并逐步被边缘化。社群激励和社群压力似硬币的正反面,通过构建共识导致统一的意见指向,以休戚相关的利益联盟的形式保证共同利益诉求的实现。

二、新兴网络社群的发展

网络社群已成为新媒体时代基本的社会组织单元,也有着自己的团体认同规范和取径,在理论研究上,其认同建构过程和现实社会有相当的吻合之处。网络社群的出现极大拓展了人们生产、分享和获取信息的空间。2017年2月,全球最大社交平台Facebook 的CEO马克·扎克伯格发表了《建立全球社区》的公开信,称“在一个物理社群逐渐消亡的世界,加强网络社群建设才能稳定整个社会架构”。有针对网络用户进行社群媒体偏好与行为的相关调查显示,美国人最常用4种社群媒体是:Facebook、Twitter、Instagram及Snapchat;德国人把WhatsApp排在第一位,日本人高度依赖Twitter;俄语系国家多使用VKontakte和Odnoklassniki等。

国内的网络社群约始于2002年的QQ群聊,此后随着传播技术的发展,网络社群经历了论坛、博客、微博、微信等多种形态的变迁。从早期的论坛成员,再到豆瓣小组、微博粉丝、知乎知友、微信圈等,都是网络社群在不同阶段的表现形式。艾瑞咨询发布的《2016年中国网络社群研究报告》显示网络社群成员沟通平台中,微信群位居榜首,QQ群次之,微信公众号排名第三[4]。

2000年到2003年是BBS的黄金期,BBS从传播方式上实现的是多人对多人的异步传播,最初的BBS论坛,如天涯社区、凯迪社区、强国论坛、中华网论坛、西祠胡同等论坛,发展到后来的人肉搜索引擎,如猫扑社区。博客、播客伴随网络普及兴起,形成“人人可以表达”“人人可当作家”的风潮,更有名人博客吸粉无数。博客第一次以个人主页的形式受到群体的关注和喜爱,内容包罗万象,称之为“博”客名副其实,满足了上一个十年网民的窥私欲和表达欲,但除了帖子下网民对博主的留言评论,博客缺乏交流互动的社交元素。随着微博的兴起,人们更倾向于用短句快速表达某一时刻的想法,大批网民由此转移驻地,博客从此渐渐风光不再。博客从根本上来说还是一个内容发布的平台,博主长篇大论之后,要得到读者的评论反馈,周期并不短,实时性大大降低。博客的短板在于不能提供网民与媒体来源进行互动的功能。网民只能在博客中发表评论和分享文章,但这并不包含真正的社交元素。而且微博可以不断提供新鲜元素,且每周、周日的访问量变化数据也不断刺激着微博主不断更新内容。

2005年,脸谱(Facebook)网站上线,2006年,推特(Twitter)社交网络诞生;在门户微博出来之前,“饭否”“嘀咕”等独立微博也曾火过一阵子,但半年后就纷纷夭折;2010年微博爆红,注册人数一路飙涨,140个字,短小精悍,传播迅捷,具备了信息社会中能量最大化的最基本优势。特别是明星发帖,粉丝的转发量就达百万级。微博是熟人化的陌生人社交,互不相识的陌生人基于共同的话题、兴趣、爱好建立起类似熟人的关注关系,用户之间大多是单链式的弱关系,微博中的文本大多数是资讯、观点等信息性强的内容,有价值的信息是这种链式关系存在的基础。微博是人际传播和群体传播交织的典型,在焦点事件引发的集合行为中产生巨大的影响力。

2011年,微信的亮相成为移动互联网的黑马,仅用14个月注册用户就超过1亿,目前已取代短信,成为民众互相沟通交流的最流行社交通信工具。微信是基于亲友、同事、同学等熟人的社交产品,微信用户的关系更像是把熟人关系从线下移植到线上,用户之间大多是互锁式的强关系,情感的维系以及人情的维护是其传播的重点,微信流通的文本大多数是私人社交、密友分享的信息。

微信用户规模的迅速扩大,造成了部分微博用户向微信平台的迁移。相对于开放型的微博平台,微信是半封闭型结构,以熟人间的人际传播和小群体传播为主,由于线下关系紧密所以用户线上活跃度高,但可见度仅限于朋友圈好友,且有专门功能可设置朋友圈的开放度。微信群就是典型的网络社群,社群成员之间拥有明显的同质性和紧密的互动关系。微信朋友圈从某种层面来说拓宽了交友范畴,集手机通讯录、QQ好友、“附近的人”三种渠道为一体,使虚拟社交圈和现实社交圈相融合。微信朋友圈的在线沟通加强了线下熟人、半熟人之间的关系,恰到好处地补充面对面沟通以外的交流。

豆瓣网是一个以评论为主的集社会性网络服务、聚合内容、标签等互联网技术为一体的兴趣网络社群,使博客、交友、小组、收藏为一体,是文艺青年群体的快乐天堂,是由评论、友邻、留言、小组、同城、广场这样的曲线方式发展而来,成功构建了一个不可替代的网络社群品牌,有着无法匹敌的用户粘着度和迅猛的资本扩张态势。豆瓣网基于趣缘关系和用户生产内容形成独特的小群落社会规则,用户的影响强度大都只存在于匿名网络社区中某个板块,向社区外拓展的影响辐射却相对有限。

知乎代表了成熟的社会化网络问答社区,是中间阶层、精英人士的社交区,是中文类知识型网络社群中品牌知名度高、信息容量大的佼佼者。随着社群的成熟,其呈现出与现实社会相似的分层结构,其中社群成员的知识输出贡献成为决定参与者层级地位的最主要因素。

互联网群体传播时代,网络社群的凝结趋于活跃,社交媒体吸收和强化了论坛的深入性和黏着性,发挥着社群聚合的功能,微博、知乎、豆瓣及短视频网站在用户注册过程中,通过分析用户兴趣偏好的选择,之后服务器会自动筛选和推荐,使之形成兴趣相近的网络群体。

人们由传统虚拟社群向新兴社群活动转移,新兴社群是以个体为中心、按个体需求来构建的社会网络的集合。网络社群的演变经历了从强调技术发展,到网络社群的关系建立,再到知识共享的过程,未来发展可能会关注结果评估和规范化研究,同时将网络社群知识与其他学科有机结合起来,提升网络社群的潜在价值[5]。

网络社群的成员通过积极的媒介使用行为,以跨界的信息传播技术为中介,与其他社群成员相互联结,构成了新型网络,该网络融合了社会网络与信息网络。在互联网群体传播的过程中,出于不同利益、基于不同认同的社群之间的互相作用始终在动态地进行着。宏观层面上,网络社群成员与政治、市场力量以及大众媒体的权力博弃始终持续着。每个成员都身处多个网络社群中,这些网络社群围绕着共同兴趣与利益、群体认同以及“迷”的身份认同,在人际信息交流与互动中不断壮大。不同网络社群之间经由用户的重叠而建立起联系,信息得以不断流通,因此具有开放性和动态性。

三、社群经济成为重构社会的重要力量

在社群经济的研究者看来,社群把人与人之间连接的基础从社交关系的连接上升到基于价值观或志趣的连接,而这样的连接将社群转化为生产力,实现了人与服务的连接。吴晓波在其微信公众号“吴晓波频道”中曾提到,社群在商业上的意义包括三方面,首先,社群能够让消费者形成真实的闭环互动关系,重新获取信息和利益分配的能力;其次,社群让互动和交易的成本大幅降低,在优质内容溢价得以实现的情况下,消费者能以较少支付获得更多价值;其三,社群能够彻底改变内容生产者与消费者之间的单向关系,内生出独特的共享内容,凯文·凯利所谓的“产销者”随之出现[注]《我所理解的社群经济》,参见微信公众号“吴晓波频道”,2016年2月16日。。

“维基经济学”由“数字经济之父”唐·泰普斯科特提出,商业社会的传统规则由于个体力量的强大而改变,从商业模式的角度揭示互联网群体协作背后的群体智慧,利用大规模协作生产产品和提供服务的新方式正在颠覆传统知识创造模式。

美国学者约翰·哈格尔三世和阿瑟·阿姆斯特朗在《网络利益》一书中指出了内容、成员、社区与交易这几者之间的价值链关系,并称之为虚拟社会中增加利润的动力原理。互联网社区,从诞生之初就孕育着这种可能性,在之前很长一段时间内,网络社区的互动更多是一种文化性行为,没有完全转化为经济能力,而在互联网群体传播时代,网民间的互动不再是自娱自乐的狂欢,而开始被作为一种新的生产要素来加以利用。互联网群体传播时代让我们直面这一经济逻辑:有价值的不是信息,而是注意力。注意力是网络世界的主流货币,注意力的流动性、稀缺性和广泛使用价值,使其具有货币功能,并成为最紧缺的资源,支付注意力是互联网群体传播时代网民的基本交易方式。新媒体成为吸引注意力使之货币化,并重新分配这种新货币的“银行”。

(一)粉丝经济

“粉丝”(Fans),原为喜好、热爱之意,后引申为追星。“粉丝”不仅仅只是一个群体的代称,而成为了一种身份标识、社会文化的表征和新的社会关系。粉丝群体和粉丝文化的兴起是互联网群体传播时代的一个显著特征,伴随着互联网的强势崛起,粉丝经济和粉丝营销也成为最炙手可热的一种商业模式。网络对于粉丝队伍的壮大以及粉丝文化、粉丝经济的影响深刻,互联网群体传播不仅突破了时空上的界限,也突破了传统社会线性交往的种种不足,通过虚拟空间和现实空间的相互渗透,演化出一种更加自信、有效、强有力的交往形式,成为一种极具影响力的媒介景观和社会现象。

网红经济是粉丝经济的一种,进入移动互联网时代,移动社交使网民可以随时随地在网上进行交互、交流和交易,从而使网红经济呼之欲出。网红1.0时代是草根成名的黄金期,以“凤姐”“犀利哥”“芙蓉姐姐”“奶茶妹妹”为代表的草根们具有强大的娱乐属性,或颠覆或迎合大众审美趣味,一个具体的人或故事在推手的精心策划下的意外成名,但发酵周期长。网红2.0时代是一场全民创作、普天同乐的狂欢,“杜甫、暴走漫画、臣妾做不到、主要看气质”这些代表性符号的走红,可能只需一句话就能解构经典,引起全民传播。网红3.0时代是商业与政治联姻下的一场事先张扬的营销,“普京大帝”“国民老公王思聪”“罗辑思维罗胖”“papi酱”“咪蒙”作为品牌传播杠杆的可创作符号,从某种意义上来说已经超越了娱乐,其发酵周期短。目前网红们获利渠道还是比较传统,主要来自广告植入、卖会员、VIP及粉丝打赏、微电商等模式,“papi酱”更是凭借原创短视频获得“罗辑思维”内容融资1200万元,但只是个例,还不够普遍。戈壁投资合作人徐晨指出,即便在网络经济根伟发达的美国,90%的网红也都不赚钱。

从网络达人、网红到网红传播,从塑造网红、利用网红到发展成熟的网红经济,网红传播已具备全民创作的跨平台传播特征,积累了越来越多的网络资本,甚至成为政治人物形象塑造与政府公关的一种“互联网+”手段。传播渠道多样化、表现手法趣味化、关注焦点精细化、报道场合生活化、解构角度多元化、创作主体大众化,更贴近生活,更接近网民。网红经济属于入口经济,其背后支撑的是平台经济和关系经济。从经济学角度来看,网红是一种稀缺资源,一个成功的网红要颜值高,嘴要巧,会耍宝,网红对流量的吸引力可谓强劲。

目前,国内网红的变现渠道,包括了短视频、直播和电商等。互联网用户的入口对互联网企业来说至关重要,百度以搜索为入口,腾讯以社交为入口,阿里以电商为入口。如果没有很好的互联网入口,就难以形成信息流、物流和交易流。自媒体面对的是某个特定的网络社群,提供个性化服务,虽然用户规模比起BAT来要少得多,但却有很高的用户粘度,而这恰恰是互联网平台最需要的。网红们不只是在直播间表演,其背后的经纪人、平台、供应链、资本市场都在支撑其成为好的互联网入口。目前网红变现的方式可分为广告、分成、打赏、形象及版权运作、电商及产业型发展、网红名人化后的职场化[6]。

(二)社群经济

社会结构的变化,催生出社群经济,这一新型经济形态所带来的并非仅仅是万众狂欢,它对传统的社会经济体系产生了巨大的冲击。社群经济不同于粉丝经济,有学者认为社群经济发展到一定程度会自我运作,但粉丝经济没有这样的衍生;也有学者指出社群经济因服务用户而产生经济效应,是一种相互交叉的网络关系,而粉丝经济是社群成员围绕一个中心产生经济效应;社群经济更强调人际之间的横向沟通,而粉丝经济向心力过强[7]。一般区分社群经济和粉丝经济可以通过社群成员与主体、成员之间互动程度以及账号的运营方式等。社群经济是“去中心化”的,群成员是其核心,成员由志同道合者或志趣相投者构成;而粉丝经济是相对“中心化”的,产品及品牌是其核心,明星、网红、业内名人及其粉丝构成其成员。社群经济的组织形态是用户相互服务的网状关系,是互惠互利的范围经济,以同频、同圈、自发的方式横向互动,圈层扩散,以社群成员相互服务来获得增值;而粉丝经济是以某个点为中心的明星式经济,是基于品牌方的单向价值,是以品牌崇拜为中心的自上而下的单向互动方式,由主体承担信息发布与传递。

社群经济如果经营得好,持久繁荣是可以做到的,国内的“罗辑思维”是现阶段很好的一个例证,遵循从粉丝自媒体到电商自媒体再到社群自媒体的逻辑,商业模式不断迭代更新,而粉丝经济却很难持续。真正意义上的社群经济,可以为特定群体提供产品和服务,通过有创意的运营促进成员情感体验和深度交互,激发社群成员传播力、创造力和自主参与度,形成可持续性的情感价值和商业价值,直至一个不断进化、自行运转的生态圈建立起来[8]。

社群是每个时代所有商业都在追求的目标,未来商业社会的核心动力在于社群,社群经济成为互联网群体传播时代的趋势。互联网社会不像工作社会只注重扩大规模,需要的是提升影响力。社群关键不在于数量的多寡,而在于在社会中的实际影响力。社群只有经过“客户——用户——粉丝——好友”这样的进化,才算是真正缔结。社群经济在互联网空间早已存在,但之前由于缺乏生态反哺机制的平台而未成气候,而到移动互联网时代,社群借力微信等移动端平台高速发展。

2016年,内容、社交、付费三者尝试融合,罗辑思维的“得到”App相继推出了付费课程产品,定价包年199元;喜马拉雅FM推出了付费收听产品;问答社区知乎推出了付费提问的live产品;“在行”推出付费提问、收听的社交型知识社区“分答”。《2017年内容创业白皮书》显示,2016年每七个微信大号就有一个在做电商。中国估值最高的两个自媒体,一个是“罗辑思维”,一个是“一条”,而目前微信流量变现的主要途径是发展电商。平台型社群在不断扩展自身业务,明星社群的资源与成员活跃度高,众多长尾社群在垂直领域深耕,其流量变现还有待挖掘。未来的商业社会可能遵循“小而优”的社群逻辑,依靠大体量用户量做支撑的常规逻辑还真不一定行得通。

网络粉丝社群的符号性消费催生社群经济。偶像、网红得到关注就意味着成为了消费符号,围绕其产生的一系列粉丝消费行为则可称之为“符号性消费”。网络直播平台成为社群经济爆发的直接推手,使社群经济走出了一条个性化、人格化、多元化的发展轨迹。网络直播注意力、凝聚力、消费变现的新形态,以及其内在的文化基因与新生态媒体受众的高度切合,带来视听格局新的变化,进一步使市场面临转型和发展,并对原来的社会价值体系产生冲击。

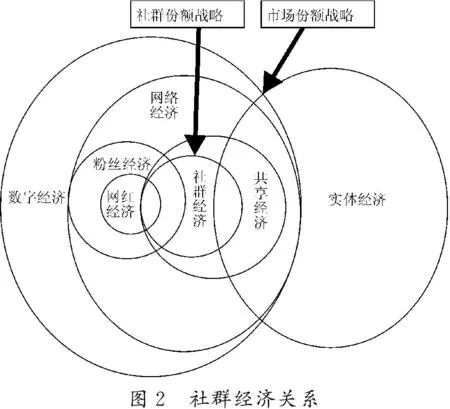

在未来构建的商业模型是围绕用户,而不是围绕产品来设计组织架构。社群的目的不是广告,而是构建彼此的信任。社群商业努力方向是情感连接,态度和行为上的忠诚。社群商业努力方向本质是让用户真诚推荐品牌,关注用户终身价值。社群经济不是以传统功利的市场份额为战略,而是以社群份额为战略路径,企业会将用户视为公司价值的唯一来源,将用户价值置于产品和品牌之上(见图2);围绕用户提供尽可能多的产品;通过社群用户的不同来与同行业竞争者相区分;同用户一起协作,共同创造,而不仅仅是把产品售卖给客户;深耕社群,持续同已有用户持续开展新业务合作,而不是持续投入精力去寻找新客户;社群经济确保每个用户在使用服务时是盈利的,而不是以牺牲客户信任为代价来确保每个产品或每笔交易的盈利;利用社群传播通过互动式交流来了解用户需求,并持续不断与用户积极互动,而非利用大众媒体来建立、宣传、维护品牌和分布产品。

社群战略专注于与用户、合作伙伴等个体的关系,根据用户的习惯和社会偏好来理解用户,通过有价值的信息及互动来创造价值。用户画像被运用于社群战略,所谓用户画像是根据用户社会属性、消费及生活习惯,抽象出的一个标签化的用户模型。精准营销来自有效利用用户画像,分析产品潜在用户,使之成为产品设计时的关注焦点,利用数据挖掘关注目标用户的动机和行为,构建智能推荐系统;又能对产品或服务进行私人定制,即个性化地服务某位用户或某类群体,口碑传播强于品牌认知,品牌参与度比品牌满意度更重要。

(三)共享经济

2016年两会,李克强总理在《政府工作报告》中提出:“支持分享经济发展,提高资源利用效率,让更多人参与进来、富裕起来。”分享经济和共享经济将在新媒体领域大力发展,新媒体向全产业渗透发展,平台合作将成为发展趋势,同时竞争也将越来越激烈。

互联网将人连接起来,不仅有助于扩展个人的社交圈,还有可能形成集群的生产能力,这也在一定程度上促使人与人之间的连接向人与服务之间的连接转化,而这种转化能力,更多来自社群成员本身,而不是外部的力量。共享经济是通过人与人之间的连接获得来自网络用户的生产力,再将这种生产力转化为人与服务之间的连接。基于淘宝社群的“闲鱼”,基于拼车群体的“滴滴”,基于骑行群体的“共享单车”,这些都是互联网群体传播时代共享经济的典型代表。

共享经济,之前被理解为对剩余资源、闲置资源的分享,但从共享发展的角度,企业在共享改造的过程中所搭建的平台,不但具有整合闲置资源的功能,也有整合其他资源的巨大能力。平台型企业整合资源更高效也更加合理,能够使参与者利益相关方的目标最大化。美国共享企业早期创始人罗宾·蔡思在她《PEERS INC》这本书里面表达了一个观点,即共享经济有两只手,一是平台,一是“人人参与”,只有两者结合,才是共享经济。在共享经济的逻辑下,个人闲置资源被激活,并在社群内进行需求对接和资源整合。知乎网开启的社会化问答模式,借力社群将个人需求与个人资源(经验、知识、思维等)进行有效接合。果壳网推出“在行”APP,将各个领域的行家与用户需求对接起来,用户只需付费就可约见行家为自己出谋划策,提供经验与建议。未来互联网群体传播的发展,社群流的整合至关重要,必将带来信息流、关系流、服务流的有效聚合。

共享经济是共享发展的基础部分,而企业作为经济的一个基本单元,势必会受到共享发展的影响和冲击。如今,消费性服务领域不断涌现出创新模式,如共享单车ofo、摩拜单车(交通出行)、小猪短租(房屋租赁)、爱大厨(家政服务)、纳什空间(办公)、途家(旅游)等一批有影响力的本土企业脱颖而出。互联网共享经济的热点从生活资料分享(消费协同),到生产资料分享(平台经济),再到知识资产分享,甚至思想、智慧的分享,创新和创造成为分享的内容和结果,如此良性循环将激发更多的创新和创造。2015年,我国分享经济市场规模达到1.95万亿元,有超过5亿人参与分享经济行为。2016年我国分享经济市场交易额达到3.45万亿元,同比增长103%,2020年市场规模将占GDP的10%以上,到2025年比重将攀升到 20%左右。预计未来五年我国分享经济年均增长速度将在40%左右,未来十年中国有望出现近十家巨无霸平台型企业。越来越多的企业、群体与个人将成为分享经济的参与者与受益者。

共享经济作为“互联网+”时代的典型经济业态,不断冲击着旧有的经济体制与经济模式,但其实同样也受到旧有体制的约束和驯化,从中可见新技术与旧制度的博弈。共享经济理念下,互联网资本也意识到恶性竞争不可持续,采取行业内联姻的方式以获取寡头地位。快的打车和滴滴打车在2015年2月发表联合声明进行战略合并,呱呱洗车和赶集易洗车在当年9月发表声明达成战略合作,美团和大众点评在10月宣布合并。2016年随着行业监管加强和行业内竞争加剧,共享经济市场都在经历深层次的调整。美团点评、口碑、百度、饿了吗等四大移动O2O平台呈鼎立之势;移动出行市场烧钱大战落下帷幕,各地出台网络车监管政策,滴滴出行在数个城市服务费上涨,APP用户打开率从4.5%下跌至3.4%。而对于互联网应用使用者来说,是否能从合并潮中得到更优质的服务和更经济的生活便利,则有待进一步观察,毕竟愿景是美好的。