西夏文《华严经》帙号考

文志勇

《大方广佛华严经》简称《华严经》,是大乘佛教的重要经典,《华严经》传入西夏并被翻译成西夏文。王国维的《元刊本西夏文华严经残卷跋》①王国维:《观堂集林》卷二一,河北教育出版社,2001年,第519—520页。、罗福成的《各家藏西夏文书籍略记》②《国立北平图书馆馆刊》第四卷第三号“西夏文专号”,1932年,第361页。、罗福苌的西夏文《大方广佛华严经》(卷一)③《国立北平图书馆馆刊》第四卷第三号“西夏文专号”,1932年,第179—184页。、王静如的《西夏文木活字版佛经与铜牌》④王静如:《西夏文木活字版佛经与铜牌》,白滨编:《西夏史论文集》,宁夏人民出版社,1984年,第374—382页。、牛达生的《元刊木活字版西夏文〈大方广佛华严经〉的发现研究及版本价值》⑤牛达生:《元刊木活字版西夏文〈大方广佛华严经〉的发现研究及版本价值》,《印刷与设计》1996年总120期。、白滨的《宁夏灵武出土西夏文文献探考》⑥白滨:《宁夏灵武出土西夏文文献探考》,《宁夏社会科学》2006年1期。等从不同角度对西夏文《华严经》进行考证研究,但都未涉及帙号问题。张思温对其收藏西夏文《大方广佛华严经》(卷第11-15)的来源、版本及装帧做了介绍,首次提到佛经的帙号,认为西夏文《大方广佛华严经》帙号沿用汉文《华严经》千字文帙号。⑦石宗源主编:《张思温文集》,甘肃人民出版社,1999年,第374—376页。西田龙雄对日本藏11卷西夏文《大方广佛华严经》进行释读研究,将第1-10卷经题下的帙号译为“解”,对帙号也并未考证。⑧[日]西田龙雄:《西夏文华严经》第1—2册,京都大学文学部,1975—1976年。本文欲在前辈学者的基础上,希望对遗存西夏文《大方广佛华严经》帙号进行考证。

一、西夏文《华严经》帙号

在历史上《华严经》多次被翻译成汉文流行,主要有:一是《晋译华严经》《六十华严经》或《旧译华严经》,东晋义熙十四年(418)佛陀跋陀罗在扬州译,南朝宋永初二年(421)译毕,50卷,慧观等校定重审,开为60卷,二者同时流行。二是唐实叉难陀等在证圣元年(695)至圣历二年(699)间译《华严经》(八十卷)。三是唐般若译本《大方广佛华严经》(四十卷)。后来四十卷《华严经》最后一品《入不思议解脱境界普贤行愿品》汉文单行本流传。

随着汉文佛经翻译数量的不断增多,为了便于检索,中国古代僧人仿照传统的书架方式,将10卷左右的佛经作为一个单元,称为一帙,用某一个单字作为该帙藏经的标志,即帙号。历史上先后出现有经名标志法,经名帙号法、偈颂帙号法和千字文帙号法等。每一帙号用帙皮包裹起来,帙号一般写在帙皮上。随着经折装佛经的出现,原来用于包裹卷轴装佛经的帙皮也改为书函或函套,帙号便写在函套上。刻本大藏经产生后,帙号还刊刻在每卷经的首页、末页及每版的版首或中缝处。由于所译佛经的卷数不同,出现了多部经合为一帙,一部经自为一帙,一经分为多帙等情况。

西夏时期先后六次向宋请赐藏经,并以请赐的汉文本藏经作为底本翻译成西夏文,在西夏文佛经翻译过程中西夏也借鉴了汉文藏经的帙号标示方法,并形成了自身的特色。

(一)俄藏黑水城西夏文《华严经》的遗存及帙号

俄藏西夏文第84-90号,西夏特藏349号为《华严经》,译自汉文,见《大正藏》第279号,即实叉难陀译《大方广佛华严经》(八十卷);西田龙雄《西夏文佛经目录》第63号;格林斯坦德《西夏文大藏经》第258-888页。①Е.И.Кычанов,Каталог тангутских буддийских памятников,Университет Киото.1999г.стр.301.俄藏黑水城西夏文《华严经》分为三种装帧形式:

1.写本—经折装:

第84号,存40卷,经文中无施写发愿者、抄经者及准确年款等数据,只提到了仁孝皇帝的尊号(奉天显道耀武宣文神谋睿制义去邪惇睦懿恭皇帝嵬名),有帙号。

第85号,共80卷,使用单独一套帙号,使用《华严经》的经名作为帙号。经文曾有一次用草体指出拥有者的名字酩□屈那,曾有两次用草体指出抄经者名字口移尚、啰那征。保存完整的 卷 数 有 第1、4、8、10、13、17、19、20、23、24、26、28、32、35、37、51、54、55、57、72、77、78、79、80卷。无年款记录,有仁孝尊号(奉天显道耀武宣文神谋睿制义去邪惇睦懿恭皇帝嵬名),有秉常皇帝(就德主国增福正民大明皇帝嵬名)及其母梁皇太后(天生全能录番佑圣国正皇太后梁氏)或(天生全能录番式法国正皇太后梁氏)的尊号,①崔红芬、文志勇:《西夏皇帝尊号考略》,《宁夏大学学报》2006年5期,人大复印资料《宋辽金元史》2007年1期全文转载。说明这组佛经译自11世纪中叶的秉常时期。

第86号存1个馆册号,有仁孝皇帝(奉天显道耀武宣文神谋睿制义去邪惇睦懿恭皇帝嵬名)。

2.刻本—蝴蝶装:

第87号,1个馆册号。有“人庆乙丑二年(1145)十月十七日重校施,仁孝皇帝(奉天显道耀武宣文神谋睿制义去邪惇睦懿恭皇帝嵬名)再御览并散施官吏民众。

3.写本—贝叶装:

第88-90号,正反面书写,存2千多页,有帙号,每页正面写有帙号和页码。发愿者鲁李尚嵬,抄经者麻吉江?宝、金吉祥全等。秉常皇帝(就德主国增福正民大明皇帝嵬名)及其母梁皇太后(天生全能录番佑圣国正皇太后梁氏)御译。仁孝皇帝(奉天显道耀武宣文神谋睿制义去邪惇睦懿恭皇帝嵬名)校勘。②Е.И.Кычанов,Каталог тангутских буддийских памятников,Университет Киото.1999г.стр.301-317.

西夏文《大方广佛华严经》多次提到由秉常皇帝及其母御译,仁孝皇帝校勘。秉常(1068-1086在位)八岁继位,其母梁氏垂帘听政,秉常母卒于天安礼定元年(1085),而秉常卒于天安礼定二年(1086),通常情况下,秉常和其母的尊号基本上都是并列出现的。最晚在秉常时期《大方广佛华严经》已被翻译成西夏文。及至仁孝皇帝使用“奉天显道耀武宣文神谋睿制义去邪惇睦懿恭皇帝嵬名”尊号校勘。据考证带有“制义去邪”的尊号从大庆二年八月(1141)以后才开始使用,大庆年间仁孝开始大规模的校勘佛经,同时也进行了小范围的译经活动。③崔红芬、文志勇:《西夏皇帝尊号考略》,《宁夏大学学报》2006年5期,人大复印资料《宋辽金元史》2007年1期全文转载。

根据刊布的俄藏黑水城西夏文佛教文献,可知俄藏黑水城西夏文《华严经》使用两套帙号,一种是用《华严经》的经名作为帙号,即:

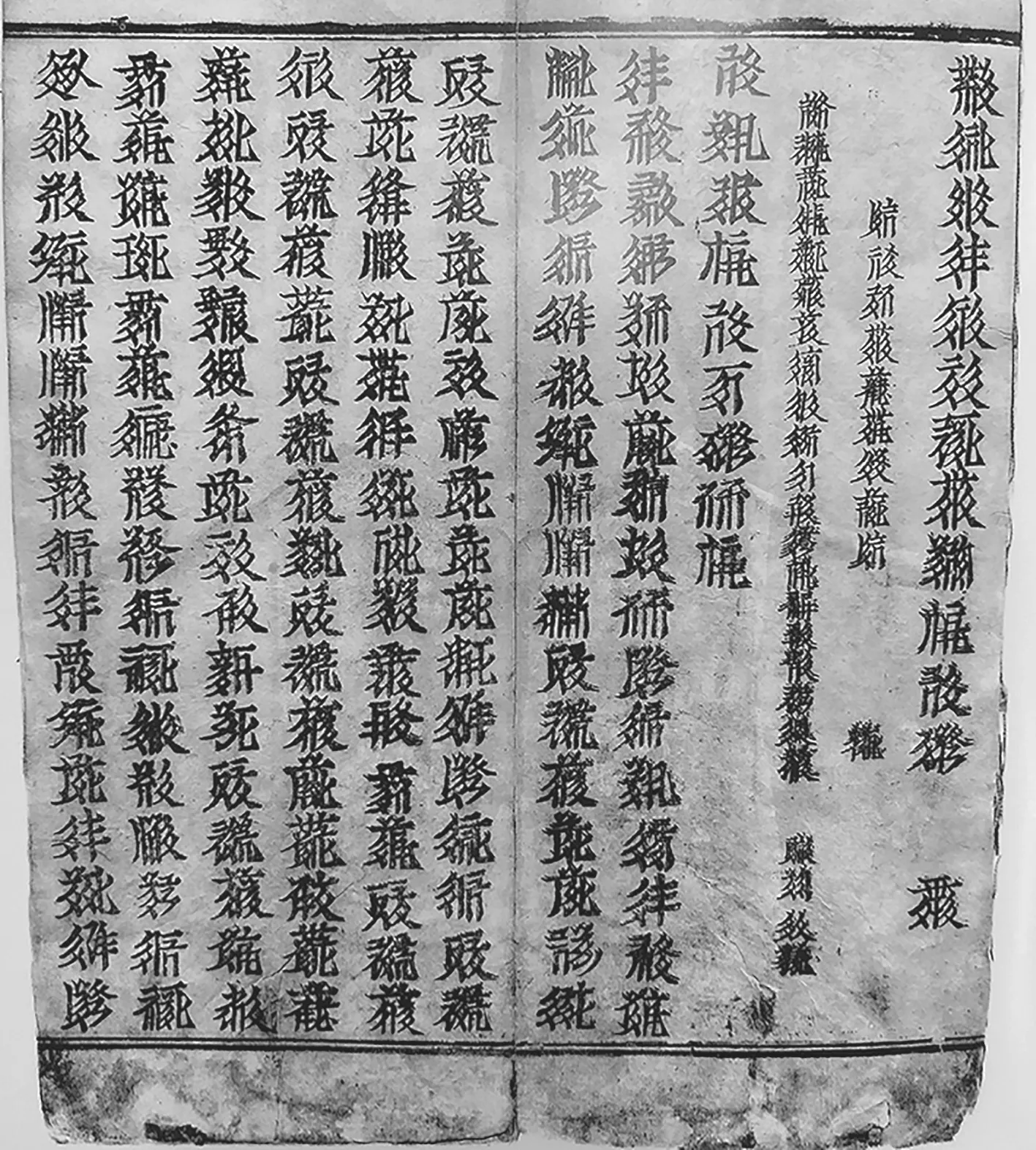

西夏文用“瞲其”两个字表示汉文“经”,这样正好用八个西夏字《菞緳翍緽键测瞲其》(《大方广佛华严经典》)经名表示80卷帙号。使用这套帙号的西夏文《华严经》刊布在《中国藏黑水城文献》第23册之中,其中馆册第4271、4272、4273、4274、4275、4276、4277、4278、4279、4280、4281、4282、4283、4284、4295、4297、5322、5326、5333、5758、6330、6337、6338、7357、7650、7651号卷1-10的帙号为“菞”;卷11、12、13、14、15、16、17、19、20的帙号为“緳”;卷20、21、22、23、24、26、27、28、29的帙号为“翍”;卷31、32、33、34、35、36、37、38、39、40的帙号为“緽”;卷41、42、44、45、46、48、49、50的帙号为“键”;卷51、52、53、54、56、57、58、59、60的帙号为“测”;卷61、62、63、64、65、66、67、68、70的帙号为“瞲”;卷71、72、73、74、75、77、79的帙号为“其”。①史金波等主编:《俄藏黑水城文献》第23册,上海古籍出版社,2013年,第1—22页。

第二种帙号是:

1-10卷—论(了、悟、明、达、通)②克恰诺夫《俄藏黑水城西夏文佛经叙录》中西夏文《华严经》卷1—10帙号用“键(花)”,有误。11-20卷—芭(资)③克恰诺夫《俄藏黑水城西夏文佛经叙录》中西夏文《华严经》卷11—20帙号用“剧(太阳)”,有误。21-30卷—句(生、产、诞)

31-40卷—蕔(铁)④克恰诺夫《俄藏黑水城西夏文佛经叙录》中西夏文《华严经》卷31—40帙号用“粄(明)”,有误。41-50卷—变(生) 51-60卷—惑(末、尾、东)

61-70卷—磏(江、河) 71-80卷—縿(山、月) “晓资产铁生末河山”

使用这套帙号的西夏文《华严经》刊布在《俄藏黑水城文献》第22册和23册之中,其中在第22册中馆册号为馆藏第4271号卷1、2、3、4、5、6、7、8、10的帙号为“论”;馆册第4272号卷15、16、17的帙号为“芭”;馆册第4272号卷25、26的帙号为“句”,馆册第5650号卷23、24的帙号为“句”;馆册4271号帙号卷40的帙号为“蕔”;馆册第4272号卷41-50的帙号为“变”;馆册第4272号卷51-60的帙号为“惑”;馆册第4272号卷61、62和馆册第4283号卷62、63、64、65、66、67、68、69、70的帙号“磏”;馆册第4283号卷71-80的帙号为“縿”。⑤史金波等主编:《俄藏黑水城文献》第22册,上海古籍出版社,2013年,第112—351页。

第23册 中 馆 册 第5319、5733、5735、5736、5737、5738、5739、5740、5741、7335、7547、7652号卷4、5、6、7、8、9的帙号为“论”;卷13、14、15、16、17、18、20的帙号为“芭”;卷22、23、24、25、26、28、29、30的帙号为“句”;卷31、32、33、34、35、36、37、38、40的帙号为“蕔”;卷41、42、44、45、46、47、48、50的帙号为“变”;卷51、52、53、54、55、56、58、59、60的帙号为“惑”;卷62、63、64、65、66、68、69的帙号为“磏”;卷71、72、73、74、75、76、77、79、80的帙号为“縿”。⑥史金波等主编:《俄藏黑水城文献》第22册,上海古籍出版社,2013年,第23—39页。

这套帙号的八个西夏字为“晓资产铁生末河山”,其用字出处还不得而知,可知克恰诺夫的帙号录文错了3个西夏字。但有一点我们比较清楚,西夏人是了解汉文大藏经帙号的标志方法的,用一个单字表示10卷经文,为一帙号,八个字正好表示80卷经的帙号,只是帙号用字和汉文《华严经》帙号有所不同。

(二)灵武出土西夏文《华严经》帙号

灵武出土的西夏文《华严经》有帙号存在,应该属于入藏本,除了卷17、18、24、25、38、47、49、50、52、55、56、58、78不存,其余卷数基本存在,可以说灵武出土了一部较为完整的80卷《华严经》,因为《华严经》为10卷一帙,共8帙,这样所缺的卷数并不影响对其帙号的考察。

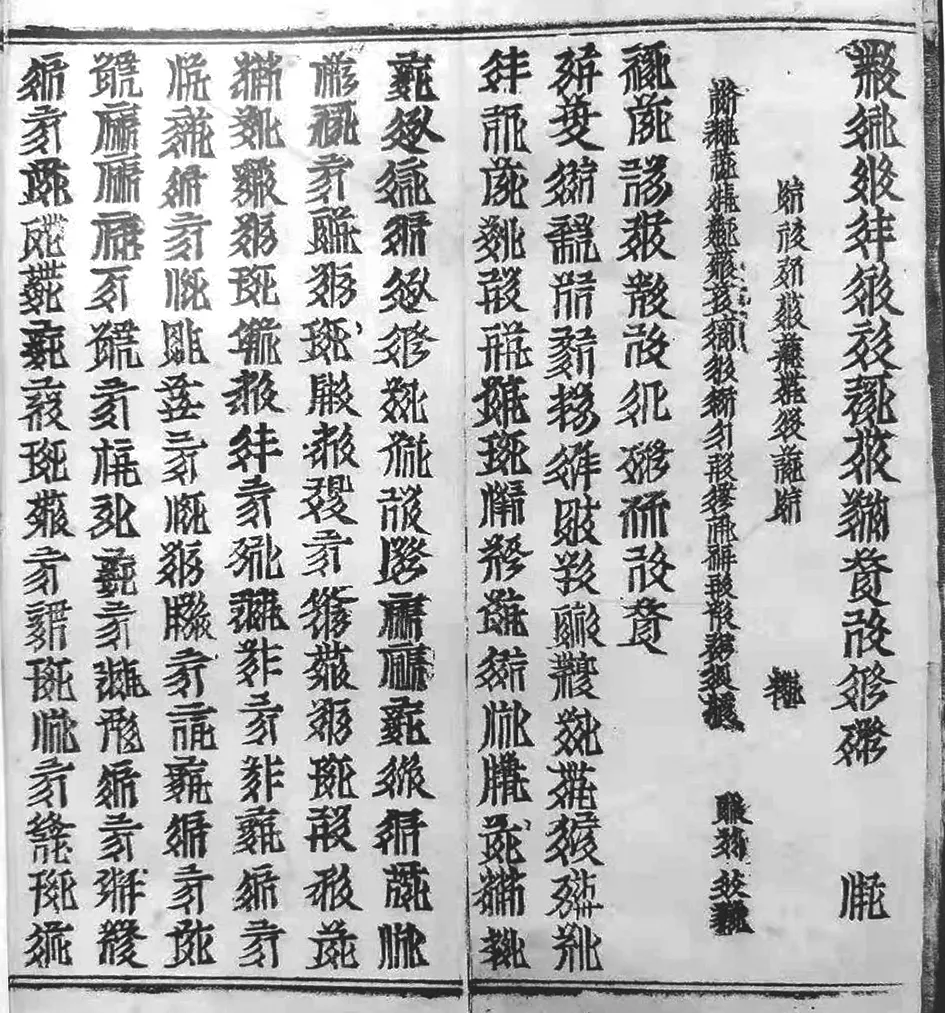

国图藏西夏文《华严经》卷11-20为“芭”(资)①张思温认为,他们所存5卷西夏文《华严经》帙号为“芭”(平),与汉文《华严经》帙号相同。、卷21-30为“句”(生、产、诞)、卷31-40为“蕔”(铁)、卷41-50为“变”(生)、卷51-60为“惑”(末、尾)、卷61-70为“磏”(江、河)、卷71-80为“縿”(山、月)。国图藏《华严经》缺卷第1-10,而日本藏《华严经》则有卷第1-10内容,其版式与国家图书馆一致,卷1-10帙号为“论”(了、悟、明、达、通、晓),卷第36为“蕔”(铁)。②[日]西田龙雄:《西夏文华严经》第1—2册,京都大学文学部,1975—1976年。

可见,灵武出土藏于国图和日本的西夏文《华严经》的帙号“晓资产铁生末河山”与俄藏黑水城西夏文《华严经》第二种帙号相同。

除了国图和日本藏西夏文《华严经》经卷上标注的帙号以外,在刊布的西夏文《华严经》中还存在一些情况需要进一步说明。

首先,国图藏《华严经》卷20(B11.070[3.05])封面有《菢緳翍緽键测瞲其戊吨》“磏”(江、河),正文经文经名则标有《菢緳翍緽键测瞲其梭舉灯吨》“芭”(资),③参见《中国藏西夏文文献》第7册,甘肃人民出版社,2005年,第58—59页。刊布者忽略了西夏文《华严经》封面和经文正文帙号不一致的问题。然而根据上述西夏文《华严经》卷11-20帙号为“芭”(资),而卷61-70的帙号为“磏”(江、河)。灵武出土藏于国土西夏文《华严经》封面帙号和正文帙号标注是一致,而国图藏《华严经》卷20(B11.070[3.05])封面和经文正文帙号不一致的现象,属于封面和经文混淆。

尽管灵武出土西夏文《华严经》封面帙号和正文帙号标注是一致,但经文卷号与封面的卷号标注却有其特点,也就是说西夏文《华严经》封面的卷号与经文卷号存在一定的差别,即经文正文标题要标注完整的卷号,而同卷号封面卷号的标注则比较简单,一般只标每卷卷号的最后一个数字。比方说,如果是第二十七卷,那么在封面上只标第七,经文正文经题中则要标注完整卷号第二十七。以此类推,如果是第二十九卷,经文正文标注第二十九卷,而封面则只标第九。如果是第三十卷,正文用第三十卷,而封面则用第十。若是第三十一卷,经文正文用第三十一卷,而其封面则用第一。

考虑到这一点,并结合《华严经》卷20(B11.070[3.05])封面有《菢緳翍緽键测瞲其戊吨》“磏”(江、河)内容,帙号与卷61-70帙号相同,那么,可确定《华严经》卷20(B11.070[3.05])的封面刊布者标注错误,它应为卷63《华严经》的封面。

第二,上述问题还出现在《中国藏西夏文献》第16册之西夏文《华严经》卷二(G11.040[B53:10正])封面上,史金波先生在《敦煌莫高窟北区出土西夏文文献初探》中提到在北区B53出土(编号B53:10)《大方广佛华严经》卷第二“铁”,①宁夏大学西夏学研究中心、国家图书馆、甘肃省古籍文献整理编译中心编:《中国藏西夏文献》第16册,甘肃人民出版社,2005年,第149页。莫高窟北区出土《华严经》的封面直接定名为《华严经》卷第二“铁”。并论及在国图藏西夏文《大方广佛华严经》卷第31-40的函号为“铁”,二者不同。②史金波:《敦煌莫高窟北区出土西夏文文献初探》,《敦煌研究》2000年第3期,第9页。实际上史先生的研究忽略了西夏文《华严经》封面卷号和正文卷号标注有差异的问题,我们把敦煌北区出土西夏文《华严经》封面与国家图书馆藏西夏文《华严经》封面进行比较就可以发现,敦煌莫高窟出土西夏文《华严经》非卷第二“铁”,应该是《华严经》卷第三十二“铁”。敦煌出土西夏文《华严经》的帙号与国家图书馆藏灵武出土的帙号是一致的,但仔细比对敦煌莫高窟北区《华严经》卷三十二封面与国家图书馆的封面还是存在一定差别,可以断定,在灵武与敦煌出土的西夏文《华严经》是具有相同帙号的不同版本。

图1 B11.070[3.05]封面帙号“资”

图2 B11.070[3.05]正文帙号“江”

图3 N11.004[03941]封面帙号“产”

图4 N11.004[03941]正文帙号“山”

图5 N31.002帙号为“末”

第三,罗雪樵藏西夏文《华严经》和宁夏博物馆藏卷76卷西夏文《华严经》刊布在《中国藏西夏文献》之13册,刊布者在所刊出的卷76(N11.004[03941])正文帙号为“縿”(山、月),而封面上写有帙号“句”(生、产、诞),刊布者将其列在一起,却出现两个帙号,这充分说明刊布者所列出卷76封面与正文内容不一致,正文的帙号没有问题,而封面的帙号却不是76卷的。

另卷57(N31.002)的帙号为“惑”(末、东、尾),卷26上没有找到帙号,我们考虑到上述记载,罗雪樵所购买3卷《华严经》曾多次借给宁夏博物馆拿去北京展览,王静如曾描述第一包是《华严经》第26卷和57卷残叶,页码的次序已错乱。第二包是《华严经》第76卷全文。我们再结合卷76封面帙号与正文帙号不相符的情况,并考虑到国家图书馆卷21-30为帙号为“句”(生、产、诞),与刊布者刊布的宁夏博物馆藏卷76《华严经》封面的帙号是一致的,所以我们可以确定,宁夏博物馆藏卷76《华严经》的封面应该为罗雪樵藏卷26《华严经》的封面。

综合分析上面的各种情况,尽管灵武出土西夏文《华严经》在刊布时存在封面和正文搞混的问题,但其帙号使用“晓资产铁生末河山”,与俄藏黑水城出土西夏文《华严经》第二种帙号是相同的。学界认为灵武出土西夏文《华严经》是元代管主巴负责刊印的,而《华严经》又是在秉常时期翻译成西夏文,仁孝再次校勘的。根据佛经题记,可知元代管主八再次刊印西夏文《华严经》时依据仁孝校勘的西夏文本作为底本,佛经帙号也沿用西夏时期使用的“晓资产铁生末河山”作为帙号。西夏人虽仿照汉人刊印大藏经使用帙号的做法也使用帙号,但并未采用汉文佛教以“千字文”表示帙号的习惯,而是借鉴了汉文经名帙号法和另一套自己标识帙号的方法。

二、夏、汉文本《华严经》帙号的比较

国图藏元刊灵武出土西夏文《华严经》与《碛砂藏》《普宁藏》版式是一致的,帙号却不相同,元刊西夏文《华严经》与元刊汉文本《普宁藏》和《碛砂藏》中《华严经》的帙号为“拱、平、章、爱、育、黎、首、臣”八个字不同。可以说西夏文《华严经》的帙号有自己系统和选字规范。

张思温将西夏字“芭”译作“平”,认为与汉文《华严经》帙号相同。罗福成将西夏文《华严经》1-10卷帙号“论”译为“了”,16-20卷“芭”译为“平”,查阅西夏字典,“芭”并没有“平”的意思,而是“资”义。张思温和罗福成将西夏字“芭”译为“平”字,是受汉文藏经《华严经》帙号的影响,认为西夏文《华严经》的帙号和汉文《华严经》帙号相同。这可能是与当时他们没有见到的西夏文《华严经》的全部有关。

帙号是汉文大藏经的标识方法,目的在于方便查找和阅读。汉文佛经采用帙号的标识也是经历了一个较为漫长的探索过程。敦煌藏经洞保存多件佛经目录,其中P.3010号《戊子年五月十七日三界寺借四分律条记》记载《大方广佛华严经》分为多帙,但不列帙号,只用“第一帙、第二帙、第三帙、第四帙、第五帙、第六帙、第七帙、第八帙”①上海古籍出版社、法国国家图书馆编:《法藏敦煌西域文献》第21册,上海古籍出版社,2002年,第47页。标识。而在另一件P.3313号《开元目录》则记载《新华严经》八帙为“平”至“伏”。②上海古籍出版社、法国国家图书馆编:《法藏敦煌西域文献》第23册,上海古籍出版社,2002年,第164页。P.3313号说明在唐朝时期入藏佛经开始使用千字文“平、章、爱、育、黎、首、臣、伏”八个字作为《华严经》的帙号。

千字文是南北朝时期梁国周兴嗣撰,共一千个互不重复的字,是当时比较流行的童蒙课本,在藏经洞中有保存。方广锠先生考证,千字文作为帙号约产生于晚唐,到五代时已在全国流行。在会昌废佛后,全国均以《开元录·入藏录》为标准点勘、恢复本地的藏经,补缺斥伪,此后全国寺院藏经渐趋统一。③方广锠:《佛教大藏经史——8—10世纪》,中国社会科学出版社,1991年,第354、415页。

《唐本一切经目录》(卷上)八十卷《华严经》帙号为“平、章、爱、育、黎、首、臣、伏”④[日]高南顺次郎:《昭和法宝总目录》,大正一切经刊行会,1990年,第二卷、上册,第122—123页。与P.3313号《开元目录》中记载《华严经》帙号相同。

宋元版《碛砂藏》中所列八十卷《大方广佛华严经》的帙号为“拱、平、章、爱、育、黎、首、臣”八字。⑤影印宋元版《碛砂大藏经》23、24册,线装书局,2004年。《平江府碛砂延圣院新雕藏经律论等目录》(上)新译《华严经》的帙号为“拱、平、章、爱、育、黎、首、臣”。⑥[日]高南顺次郎:《昭和法宝总目录》第一卷、下册,第928页。《安吉州思溪法宝资福禅寺大藏经目录》(卷上)记载八十卷《华严经》的帙号为“拱、平、章、爱、育、黎、首、臣”。⑦[日]高南顺次郎:《昭和法宝总目录》第一卷、下册,第907页。《至元法宝勘同总录》(卷二)所载八十卷《华严经》帙号为“臣、伏、戎、羌、遐、迩、一、体”。⑧[日]高南顺次郎:《昭和法宝总目录》第二卷、上册,第190页。《杭州路余杭县白云宗南山大普宁寺大藏经目录》(卷一)记载八十一卷《华严经》帙号为“拱、平、章、爱、育、黎、首、臣”。⑨[日]高南顺次郎:《昭和法宝总目录》,大正一切经刊行会,1990年,第二卷、上册,第241页。

其中《杭州路余杭县白云宗南山大普宁寺大藏经目录》提到《华严经》为八十一卷,那么把哪一部经合帙到八十卷《华严经》之中呢?《碛砂藏》影印本“何”字函《圣妙吉祥真实名经》卷末题记提及“新刊《大华严经》板八十一卷”,八十卷《华严经》原本十卷一函共八函八十卷,此处提到八十一卷多出一卷。学者考证,崇善寺藏本《大华严经》末函即“臣”字函中还有元延祐六年(1319)刊本的唐般若译《大方广佛华严经入不思议解脱境界普贤行愿品》一卷,在元代管主八负责刊印的大藏经中已经将《大方广佛华严经入不思议解脱境界普贤行愿品》一卷加入《大华严经》之中,故成八十一卷。①李富华、何梅:《汉文佛教大藏经研究》,宗教文化出版社,2003年,第290页。《普贤行愿品》一部一卷添入《大华严经》末函在元大德三年(1299)《普宁藏目录》之中已有著录。

通过上述的例证,我们可以发现敦煌藏经洞依唐《开元目录》刊印《华严经》、南方刊印《碛砂藏》等以及《至元法宝勘同总录》中所载《华严经》(八十卷)的帙号虽然有所不同,但唐宋元时期,无论是八十卷《华严经》,还是合帙加入《普贤行愿品》后成八十一卷《华严经》的帙号基本遵循晚唐以来汉地刊印大藏经使用“千字文”标识佛经的原则。

与此同时的西夏虽曾经先后六次向宋请赐大藏经,组织译场,翻译西夏文佛经,对译成西夏文的佛经也采用帙号对佛教进行分类收藏和标识。但通过把西夏文《华严经》的帙号与汉地刊印《华严经》的帙号相互比较,发现二者并不相同,西夏人没有采用当时流行的“千字文”作为佛经帙号的标识方法,即西夏文《华严经》帙号与汉文藏经中《华严经》帙号是不同的。

西夏文《华严经》第一种帙号使用“大、方、广、佛、华、严、经、典”是采用经名帙号法,而第二种帙号“晓资产铁生末河山”可能受到吐蕃偈颂帙号法的影响。方先生考证藏经洞佛教,认为吐蕃统治时期敦煌还流行偈颂帙号法,为了避免重复利用佛经偈颂改制而成。②方广锠:《佛教大藏经史——8-10世纪》,中国社会科学出版社,1991年,第311—317页。分析《华严经》第二种帙号的西夏文意义,可以初步确定,他们与党项人对人类起源、山川、地理、环境和矿产资源的认识有着一定关联。

综上所述,本文对黑水城、灵武出土的西夏文《华严经》使用的帙号进行考证。我们可知西夏文《华严经》有两套帙号体系,一种采用佛经经名标注法,另一种与党项人对山川、地理、环境和矿产资源的认识有着某种关系。这两种帙号体系在黑水城出土的西夏文《华严经》中皆有发现,而元刊西夏文《华严经》只沿用其中一种帙号体系。西夏文《华严经》帙号未采用汉文佛教以“千字文”表示帙号的习惯,而是借鉴了汉文经名帙号法和吐蕃偈颂帙号法的影响。