云南某部队新兵集训训练伤原因分析及对策

王小明,李 斌,杨学胜,刘海婷

随着“军改”不断深入,着眼实战化进行训练已成部队训练常态。基础军事训练是加速新兵融入部队环境、提高战斗力的根本途径。但随着军事训练的开展,新兵的训练伤发生率也随之上升,军事训练伤困扰着部队的正常训练,成为影响部队战斗力的重要因素之一。为科学施训及减少训练伤的发生提供预防策略,我们对新兵训练中所出现的训练伤发生规律及原因进行调查分析,现将结果报告如下。

1对象与方法

1.1对象 选取某部2017年度秋季入伍的638名新兵为调查对象,均为男性,年龄17~24周岁,平均年龄18.7周岁,时间为9月~11月,共计90天。新兵队列训练主要内容:内务训练、队列训练、体能训练、射击、手榴弹投掷、军事动作等科目。

1.2方法 由新兵营军医负责训练期间伤病战士就诊时的病史询问、伤情检查,并进行诊断与分类登记,并定期到班排巡诊并做好登计。收集内容包括训练伤的发生部位、伤情分类、致伤科目、受伤时间等。训练伤的诊断标准按照《军事训练伤诊断标准及防治原则》[1]制定统一标准,将因军事训练所致的软组织伤、骨关节损伤、器官损伤导致功能障碍,影响正常训练1天以上者,确诊为训练伤。

1.3统计学方法 数据资料均采用Excel软件做统计学处理,主要分析不同种类军事训练伤的发生率和构成比。

2结 果

2.1总体统计 纳入本次调查的新兵总数共638名,发生各类训练伤共计91例,训练伤发生率为14.26%。

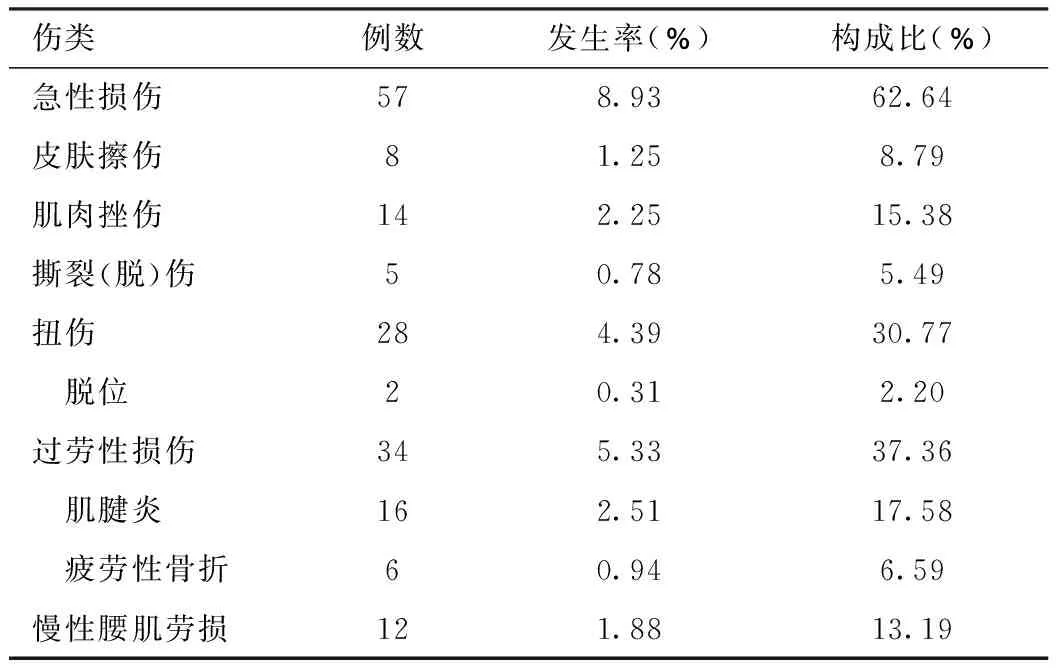

2.2训练伤的分类统计 在参加基础训练的638名新兵中,急性损伤57例,占62.64%,其中扭伤和肌肉挫伤为主要类型,分别占急性损伤的30.77%和15.38%;过劳性损伤34例,占37.36%,肌腱炎和慢性腰肌劳损为主要损伤类型,分别占过劳性损伤的17.58%和13.19%。训练伤伤类分布结果详见表1。

2.2训练伤的时间分布 在为期13周的新兵集训期间,随着训练时间延长及强度不断加大,第3周开始训练伤逐渐增多,并在第5~6周达到高峰,期间发生训练伤37人/次,占总训练伤的40.66%;随后呈逐渐下降趋势,于12周再次出现高峰,共发生训练伤23例,占25.27%。

表1 新兵训练伤伤类分布结果

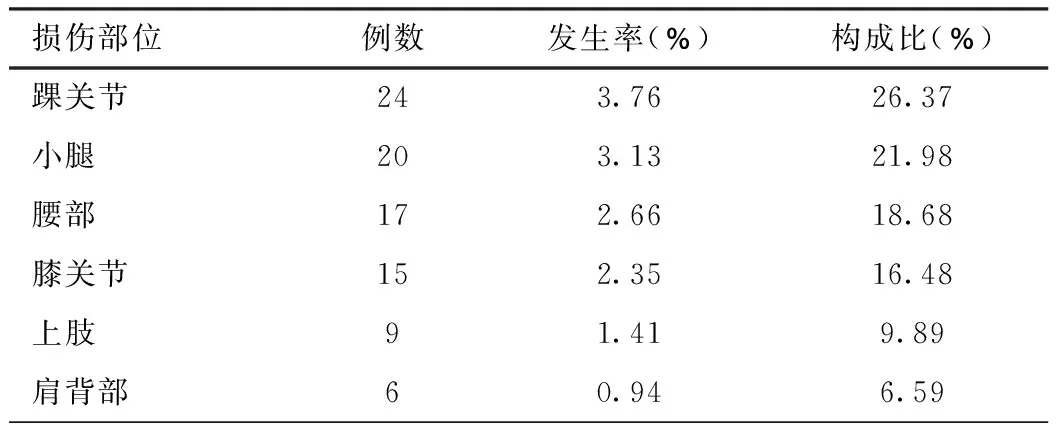

2.3训练伤的部位统计 本次调查训练伤部位由前三位为踝关节、小腿、腰部,分别为26.37%,21.98%,18.68%。详情见表2。

表2 新兵训练伤部位分布结果

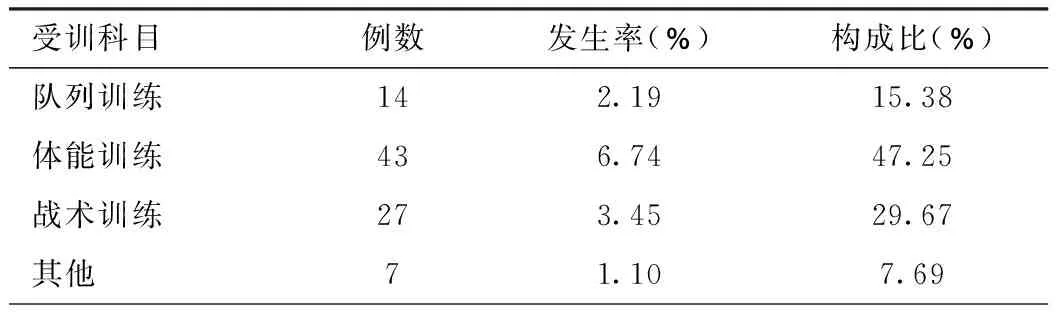

2.4训练伤的受训科目统计 在队列、体能、战术训练中,更耗体力的体能训练是训练伤发生率最高的,占47.25%,其次是战术训练,占29.67%,详情见表3。

表3 新兵训练伤受训科目分布结果

3讨 论

训练伤的发生受多种因素的共同影响[2],既有训练组织因素,如组训方法、训练强度及组训者对训练伤的认识程度等,也有个体内在因素,如学历、运动能力、体质指数、幸福感等,还有训练保障因素,如场地规范、卫生防护、安全教育、饮食保障等。本次调查结果显示新兵训练伤的总体发生率为14.26%,与2009年全军训练伤抽样调查[3]结果持平(15.0%),但比2010年要明显偏低(18.7%)。

从伤类统计结果来看,急性损伤明显高于过劳性损伤,占到总体的62.64%,主要见于扭伤和肌肉挫伤,我们的结果与蒋正杰等[4]的结论一致。但也有以过劳性损伤为主要损伤类型的,如张亮等[5]的研究显示2015年、2016年均以过劳性损伤为主,主要以肌腱炎、疲劳性骨折和慢性腰肌劳损为主。训练伤到底以急性损伤为主还是过劳性损伤为主,我们认为与训练组织因素密切相关。比如训练科目安排不够合理,集中突击体能训练,加之山地长跑道路坑洼不平,很容易导致踝关节扭伤等急性损伤;再如训练方法缺乏科学有效的指导也是导致训练伤的主要原因。在手榴弹投掷训练中,动作要领讲解不透,战士理解不清,很容易导致肩关节脱位,战术动作训练中也同样存在这样的情况,导致大量皮肤擦伤发生。也有很多文献报道印证训练组织因素的重要性,如高伟等[6]认为,新兵训练科目密集强度大,指挥员对预防训练伤的意义认识不足,组训方法单一、迎检多,盲目追求训练成绩,不注重训练伤预防知识的普及和落实,致使训练伤发生率上升。针对这一情况,科学施训、按纲施训需是十分必要的。组织者应该循序渐进、合理安排训练强度、难度、频度,按照先简后繁、先易后难、先小后大的顺序,逐步提高训练强度和难度,根据训练科目内容和身体负荷,按照训练强度大小交替进行,避免长时间单一动作,适时组织休息;同时注意因人制宜,有针对性的进行训练,适量增加力量训练,力量训练可以增强肌肉韧带的强度,减少软组织本身损伤,同时加强对骨关节组织的保护而减少骨关节损伤的发生;注重训练前的准备运动和训练前后的放松运动,训练前的准备活动有利于肌肉、韧带的充分舒展,有效减少急性损伤的发生,训练后的放松运动有利于松解紧张的肌肉,快速缓解疲劳。陈伟明等[7]采取的5项医学干预措施明显降低了新兵训练伤的发生率,即军事训练伤知识教育、卫生人员现场监督、规范体能训练课的结构安排、越野跑和器械训练间歇进行、心理训练和心理咨询,尤其在降低骨关节损伤和软组织损伤发生率上有统计学意义,值得借鉴参考。

从训练伤发生时间上看,共出现两次高峰。新兵入伍训练军事训练伤发生高峰在5-6周,因为前期主要为适应性训练、队列训练和条令学习,中期体能训练全面进入高峰期,训练伤也随之增加,出现首次高峰。随着训练的开展,身体、心理素质相应提高,其后逐渐呈下降趋势,12周时新兵经过前期高强度训练机体进入疲劳期,且面临下连前考核,为了提高成绩,增加训练强度和训练时间现象非常普遍,训练伤也随之出现第二次高峰。针对两次高峰,新兵集训领导可以针对性采取预防措施,尽量减少训练伤的发生。比如,在集中进入体能训练前期就进行相应的适应性训练,让战士在体能和心理上对于体能训练都能有一个“脱敏”过程,平稳过渡到集中性的体能训练阶段;在后期对战士的薄弱项目分批分项目进行训练,不搞大锅烩,既可以提高训练效率,也可以减少训练伤的发生;在两个高峰时期,加强医务人员巡诊,了解战士身体、心理情况,深入训练场,进行伴随保障,遇有训练伤发生时及时处理。

在受伤部位来看,下肢受伤达到训练伤的64.83%,在受训科目中我们可以看到,体能训练和战术训练占到训练伤的76.92%。很容易理解,在所有训练科目中,体能和战术训练是最消耗体力的,同时也是最容易受伤的,并且主要以下肢受伤为主。导致此结果的原因是多方面的,结合该部队的实际训练情况和周边环境,我们认为,主要还是在于组织因素和外部环境两个方面原因。组织因素已在伤类结果中阐述,不在此重复。外部环境因素也是不容忽视的因素,比如,长跑道路选择山间坑洼路段,很容易发生脚踝扭伤,并且有不少比例的大坡道,这样实际上是增加了体能训练量,让不少战士在后期体力不支,摔倒现象时有发生;战术训练场场地不平,场地过硬,地面上有不少细小尖锐石子,器械安装不牢固,沙坑厚度不够等因素导致的脚踝扭伤、皮肤擦伤发生较多。也有很多文献报道,学历高的人群因为对训练动作有更好的理解,自我防护意识强,故可减少训练伤的发生[8],但是经我们统计,学历高低和训练伤的发生没有线性关系。

虽说“练为战”、“聚焦实战练兵”,应该用最严苛的标准进行练兵才能在战场立于不败之地,但是对于刚入军营的新兵来说,严苛标准过早不仅不利于他们适应军营生活,还会让他们对军营生活产生厌烦情绪,因此,还是应该循序渐进,按照科学方法进行练兵。训练场地的整治尤为重要,好的训练环境不仅可以提高训练成绩,也可以增加战士的训练成就感,而差的训练环境很容易增加训练伤,造成厌烦情绪,不利于新兵集训的正常进行,这些问题应该予以重视。