这不是一部罗曼史:策展人与艺术家

富源(Yuan Fuca) 周婉京(Chow Yuen King Stefanie)

我的时间,创造力和知识

My Time, Creativity and Situated Knowledge

富 源

我是一个30岁、不再年轻的艺术从业者。从纽约读书回来后开始在北京写评论、做展览(就是所谓的独立策展人)、接翻译活、参加论坛(多半是一种铺垫的参与),以及其他任何可能的形式,参与所谓的艺术世界。我还在北京的胡同里有一个17平方米的项目空间,与另一位同龄策展人,以自我资助的形式,或者说极为独立的形式进行艺术参与、知识生产和社区建设。今年,我们策划了五个年轻艺术家的个展。我从年初开始准备,与五个人同时交流;在其中的几个月的时间里,我每天早上醒来都会发现200条未读短信等待着我。不过这个数字可能并不值得炫耀,我知道有的人比我多三倍,重点在于,策划是一件非常消耗的工作,时间和体力。很多时候,我们半年的沟通和情感劳力是不会体现在展览里面的。而对于一个非机构的策展人,很多时候,如此强度和难以评估的工作也会让人沮丧。年中,在翻译艺术家克莱尔·方丹(Claire Fontaine)为今年上海双年展写的女权主义和情感劳动的文字时,我间接读到来自唐娜·J.哈韦(Donna Haraway)的概念“situated knowledge,在此我直接翻译成了知识,不过这种知识的构建是情景化的、条件性的。哈韦探讨的是一种客观性的诉求,相比超越文本,忽视中介和习惯性回避义务的客观性,女权主义的客观性是一种拥抱网络和联结,一种具身的知识和社区为导向的姿态。这个来自于女权主义科学研究活动的概念,应该是目前为止对于我的策划工作最有用的资源。

论策展中的代际沟通问题

On the Intergenerational Communication Problem in Curation

周婉京

假设策展是在一个互为对象的过程中推进,那么策展人与艺术家、艺术家与作品、作品与空间,它们将在追随对象的过程中成为彼此的对象。然而在对象与对象之间,从来不是简单的并置关系。在10位参与“临时集体”工作坊的策展人中,我算是比较特别的一个,我是唯一一个研究现代艺术的学者(其他人普遍研究当代),唯一一个策展了比自己父亲年纪还大的艺术家。所以当我面对我的研究对象时,我时常觉得难以沟通。这并非出于对方太过强势,而是出于我找不到与之开启平等对话的入口。我发现,我越是强调“平等”,就越处在一种不平等的状态。

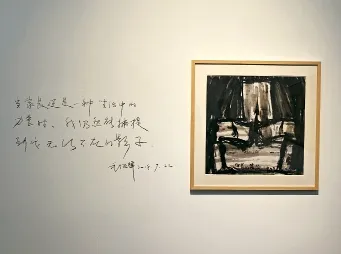

这种不平等的状态常常伴随着一种沉默。正如我近期策展的“毛旭辉:我只是热爱”,进入主展厅的第一张画《坐着的家长》,人镶嵌在椅子中,被权力结构所限制,久而久之,人的身体与椅背融为一体,都变成了时代大背景中的渺小细部。毛旭辉的沉默,让我无所适从。我不敢贸然替他作出决定,一来是怕触及他不想提及的家庭变故,二来是怕回到艺术史已有的叙事当中。他们习惯在艺术史的脉络中检视一个人的合法性,随之便会对我提出这样的责问:1985年的时候,你才几岁?

实际上,那时我还未出生。为了填补我自身未经历的这段历史,我小心翼翼地查阅所有关于艺术家的资料,他的作品、生平,以及他读过的书、走过的路。可我也十分清楚,我离历史的真相越近,离那个真相就越远,我只能用想象来竭力填补空白。毛旭辉对我的工作十分认可,在我跟他核实他六七岁时第一次见到红土是在昆明北郊他父母工作的学校,他露出了惊讶的表情。从他的表情中,我能看出我正在走近他的世界。

富源参加活动的照片

富源参加活动的照片

富源参加活动的照片

“毛旭辉:我只是热爱”展览现场 周婉京拍摄

毛旭辉《坐着的家长》 周婉京拍摄

毛旭辉同期在合美术馆进行的文献展 周婉京拍摄

我在中间美术馆的陈述引起了在座的9位年轻策展人的共鸣,他们在策展实践中多少都遇到过代际交流的障碍——作为青年策展人,难道只有无为才能无不为?只有视而不见才能避开代际交流的局限?如果我每次都佯装与艺术家进行了一次成功、有效的沟通,那我的研究与展览一定是虚假、无效的。我希望通过策展提出问题,提出德勒兹口中的“良好的问题”[1],而这个问题理应可以帮助我们切入时代的困境,试图解决悬置已久的案例。

同时,我不断问自己,我到底在追问些什么?在策展过程中,我渐渐发现,我与毛旭辉的不同不能被简单地归结为时代的不同,而是时代背后的几代中国知识分子思考模式的不同。为此,我比较了李泽厚在《现代中国的六代知识分子》中对现有知识分子的代际划分。他粗略地分成了六代:启蒙的20世纪20年代(1919-1927年)、动荡的30年代(1927-1937年)、战斗的40年代(1937-1949年)、欢乐的50年代(1949-1957年)、艰难的60年代(1957-1969年)及萧条的70年代(1969-1976年)……[2]1983年的这套分法很有趣,李泽厚以10(余)年为一个单位划分了代际,与我们今天论述的“80后”“90后”的代际单位相仿。然而,这样的分法也过于武断,可能会将本已断层的知识分子代际问题进一步断裂化,对于处在两代转折点上的人应该怎么划分?李泽厚的分法是为了将他们快速、有效地带入其现代思想史论的讨论范畴,李氏致力于建构一个更宏大的叙事,以求将这些知识分子囊括其中。在宏大的氛围中,断裂与异数便显得不那么重要。这一点从李泽厚赋予每个年代的形容词也可见一斑,或启蒙、或战斗、或欢乐。我们看到,形容词之间差别越大,越利于拉开六代人彼此的距离,越能突出其论述结构之宏大。

如果将中国知识分子的代际问题与法国“五月风暴”相比,会带出另一个有趣的发现。法国知识分子正是在“五月风暴”之后,告别了他们过去迷恋的雅各宾派列宁式的、专制主义的政治模式。福柯、萨特等人也相继在“五月风暴”之后,在学术界站稳了脚跟,他们也因此被诟病成“五月风暴”中的转向者与受益人——曾经的革命者难逃新自由主义经济学的规训,逐渐变成他们一度公开反对的“公共知识分子”。而中国的知识分子,在李泽厚的划分结构中,正因有断裂,所以几乎是不沟通、不交流的。他们分开居住在自己的代际区间,不必担忧被新的思潮取代。而整个知识界像是一个精心筹划的舞台,戏码早已安排妥当,只要年份一到,演员们将自动换场。

今时今日的复杂之处在于,没人知道自己的戏要演多久。几代人同处在一个舞台上,启蒙、战斗、欢乐处在一种不能兼容也要兼容的状态下。如果放在1983年,我想我连跟毛旭辉聊天的机会都不会有。不过同样,在1983年,中国画家也不需要策展人,他们甚至不知道策展人具体的职能是什么。策展人正在成为一个知识生产者,而不是成为一个传统意义上的知识分子。至于年轻的策展人如何被老一辈的艺术家所需要,这个问题本质是在诘问如何成为一个独立的知识生产者——与研究对象平等对话,而非依靠、借助、攀附于上一代人已有的话语权力。

注释:

[1]John Marks, Gilles Deleuze: Vitalism and Multiplicity,Pluto Press, 1998, p.8.

[2]Li Zehou, Six Generations of Modern Chinese Intellectuals, Chinese Studies in History, Volume 15, 1982-3, p.42.

——论代际批评的“有效”“有限”及其意义