迷失而后思:观梁绍基展览“恍”

王薇(Wang Wei)

《残山水》 梁绍基 蚕丝、蚕茧、蚕、蚕蛹、蚕蛾、蚕砂 2013

梁绍基近年的展览“云上云”“丝梦”“元”“天问”等,坚持以蚕语世界为主线,诉说冷然而肃穆的禅思诗语。今年,是梁绍基与蚕生活在一起的第30个年头。在日复一日的朝夕相处中,艺术家越来越多地将蚕丝作为展现自己生命体悟的载体,使其作品在形而上的哲思之外,还呈现出救赎的意味。

因此,此次木木美术馆的展览以“恍”为题,试图通过各种方式来突破现实的桎梏,营造一个可以与自我对话的世界。正如展厅入口处那面被沙砾与尖刀划磨过的镜面,依稀倒映出现实世界里模糊闪烁的人影与街景。整个展览建构的是在现实与虚幻间飘动的精神空间,一步步引导着观众感知自我,探索生命救赎的答案。

一、错位的景观世界

左页1· 展览现场

左页2·《荧光》 梁绍基 转基因荧光茧、激发光源、树脂 2017-2018年

左页3·《沉云》 梁绍基 蚕丝、蚕茧、木材 2014-2018年

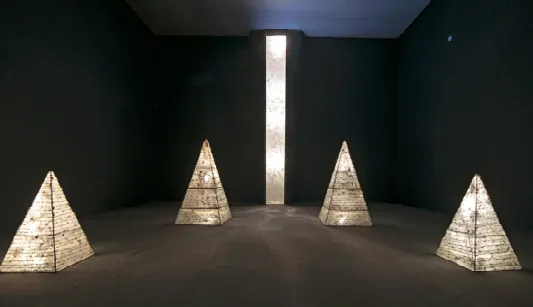

左页4·《天庭》 梁绍基 蚕丝、蚕茧、耐力板、铁刺、木材、灯 2013-2018年

“景观”在当代艺术中,除了具有视觉美学的意义,也是一种文化建构,是人与周围环境相互作用的结果。梁绍基养蚕数十年,将吐丝视为一种存在的吐纳形式,蚕丝则为生命释放之物。《残山水》呈现了蚕的一生,其生命进程中所有的残留物构成了一个自然的山水景观,这是一件自然的现成品。当蚕丝尚薄、反光柔和的时候,就像蒙眬的江南春光。随着丝层变厚,反光越来越强,仿若夏天强烈的阳光。蚕蛾化留下的黄色残余,则如秋天飘洒的落叶。当蚕丝达到一定厚度,便成为冬天的积雪。从侧面看去,圈圈丝迹在画卷上呈现出无数个生命的年轮,物态的蚕丝被赋予了精神指向。这是一件残山水,也是生命的景观。

如果说《残山水》像是一个生命的纪念碑,那么在《荧光》《时间与永恒NO.2对话》《雪藏》等作品中,蚕丝与历史景观的对话给观众带来了另一种感受。天坛、圣家族大教堂、故宫、卢浮宫前的玻璃金字塔,与丝锥并列,那些代表着各种古老与现代文化的视觉表征被消解,共同作为人类历史文化中永恒的象征。而以丝锥为主体的装置《时间与永恒》创作了20年,层层蚕丝覆盖其上,耗时良多,记录的却是无数短暂易逝的生命痕迹。人们就像其中的一只蚕,在自己的世界吐纳、缠绕,却微不足道。这件作品里,观众看到的是生命的短暂,与纪念碑式的山水截然不同。

对于这些文化景观,艺术家通过介入与并置,使生命与景观对话。这种介入感在《雪藏》中依旧强烈。覆盖于现代生活物件上的蚕丝,被艺术家视为“丝疗”,代表疗愈的希望。然而,从另一个角度看,“人”在这里缺席了,蚕丝剥离了这些生活物件的使用功能,而强化了它们的历史属性。蚕用短暂的生命塑就了纪念碑式的历史感,使这些原本唾手可得的生活物件变得若即若离,时间的维度变得模糊起来。同样,原始洞穴与科技之光也相遇在一起。蚕丝是自然语言,而转基因是人为干预的,但二者都是生命的语言,只是观照方式不同。通过转基因技术,蚕茧在原始洞穴里发着绿色的幽幽荧光,科学语言也回归到生命之根本。

时间维度和生命维度中的对立在景观中被弱化了界限,短暂与永恒、历史与当下、原始与科技,都成了生命的一体两面,最终聚焦于存在与存在者的问题。金字塔是人类文明的象征,梁绍基在作品中制作了当代金字塔,布满铁刺金属网作为工业和现代性的象征,被有韧性的蚕丝包裹住,这正是当下人与社会关系的写照。不论在宗教绘画还是当代艺术中,“光”都是带来精神体验的重要媒介。金字塔形的架子通过灯光投射到天顶上,形成了《天庭》。丝网斑驳的影子,笼罩着整个场域,使现实中的一切都被裹挟在蚕丝之下,现实和虚幻由此合而为一。原本高高在上的“天庭”,被放置在了展览的底层,高台上的“祭坛”变成了陷落的景观,沉重的云根被蚕丝包裹成为空间中的飘浮物,空间错落,时明时暗,虚实难分。

艺术家在景观的呈现中打乱了时间与空间的秩序,让生命在这个恍惚世界中与景观对话,暴露出其或短暂脆弱、或具有纪念碑性的特质,使景观成为观众进入精神空间的通道。在这个空间中,每个人都在思考如何与自我独处,向着生命深处追本溯源。

二、于轮回中“恍”然大悟

梁绍基在作品中设置了很多符号。“三合”即生长、旺盛、归墓能量的凝聚,梁绍基以缠绕着蚕丝的三棱锥形式象征这种生命力量,在《天庭》《荧光》《时间与永恒NO.2对话》中反复出现,是与生命对话。另一个关键词“轮回”,表现为《平面隧道》《旋》《沉云》等作品中的“圆”,则是与时间对话。

右页上·《平面隧道》 梁绍基 蚕丝、蚕茧 2011-2012年

右页下·《丝釉》 梁绍基 景德镇陶瓷(无釉)、丝肽 2017-2018年

马王堆出土的素纱蝉衣,轻纱薄如空,却承担了历史沉重的沧桑感。与之相似的《平面隧道》,通过圆形丝帛和影子构成玉璧,以最为虚薄的物建构了厚重的文化意涵,传统的本质及精髓当以更轻柔而有力的方式存留了下来。隧道是一个时空概念,不只包含二维的长宽,还有生命与时间的维度。圆形的隧道没有起点与终点,同样暗含轮回之意。在轮回中,物质被层层剥离,留下无形的生命体验,“无”即是“有”,正如马列维奇所说:白不是人们所认为的虚无主义,而是绘画的最高喜悦。虚空消解了物质世界的规律,却在精神世界唤起恍若重生之感。蚕丝在这里,由“物”的材料转变成了“道”。

螺旋形的唐代香樟古木残片经过上千年的炭化,将回归到万物最根本的状态,包裹其上的蚕丝暗示着新的孵化和孕育。亿万年来形成的坚固顽石组成了《旋》,螺旋的形态象征着生命的运动规律,蚕用短短数周的生命将丝线包裹其上,为时间增添了温度。不论是人类文明还是个体生命,都看似处于轮回之中,但又透着新的希望。《丝釉》提炼了作为蚕丝生命之源的丝蛋白,加水稀释后倒入瓷盘,使其慢慢沉淀,将生命内在的东西纯粹化、可视化。沉淀的过程中,丝釉的形态每天都在变化,气泡的产生和消失就像细胞一样在分裂。梁绍基的作品都是在时间进程中完成的,过程中的每一点变化都是不可或缺的一部分,改变着作品的呈现与观看者的感受。

左页·《床/自然系列NO.10》 梁绍基 烧焦铜丝、蚕丝、茧 1993-1999年

生命体验的加入,使作品多了新的意义。梁绍基曾多次提及一个经历,养蚕的时候常常数日不眠不休。一次偶然睡着的时候,蚕在他的颈脖之间织了一个薄薄的茧,这令其感到自己的生命正如蚕一样疲于奔命。这个联想激发了梁绍基用烧焦的铜丝,去表达焦灼的感受,并让蚕在上面生存。《床/自然系列NO.10》从1993年一直做到1999年,是艺术家真实的生命体悟和联想。这种类乎于庄周梦蝶的体验,或许正发生于每一个人身上却不被察觉。在此前的展览中,梁绍基不断地回溯生命之根本,而这一次,艺术家更希望每一个人都可以感知到回溯过程中的恍然与迷失;当我们感到迷失的时候,或许恰恰是大梦初醒的时刻。

德里达用“延异”来形容意义的消解,语言的含义是由差异系统确定的,当人们在其中加入自己的生命体验时,便会产生新的意义。展览中的作品没有按照时间陈列,时间、空间的秩序都被消解,不仅如此,每一件作品都与艺术家及观众的生命体悟紧密相连,并成为作品不可缺少的一部分。随着个人体悟的改变,作品的意义也将随之改变。因此在生命的不同阶段,观众将获得不同思考,而这种思考本身,便是救赎。

梁绍基的作品无所谓东西文化的区分,不论是通过讲求逻辑的西方思维,还是关注自然的东方文化,艺术在每个时代呈现着自己不同的观照方法和体系,寻根溯源都是对待存在的反思。“丝思史诗”是艺术家对自己的总结,“丝”是梁绍基的艺术媒介和精神载体;“思”则是人的质疑、批判、沉思和虔诚的追问;“史”将个体位移至社会与历史的层面,审视人作为群体的存在境遇;“诗”则是对生命本源的返还与亲近,是哲学和科学试图企及但尚未抵达的彼岸,充满冥想,是每一位存在者用自己的生命体验,通过艺术去开辟的空间。

回首展览的主题,“恍”一方面代表恍惚的状态,呈现了生命焦灼的存在状态,也带着救赎的希望。如果焦灼是生活的常态却不被察觉,那么艺术家便制造了一个梦境,使每一位观众都像庄周一样在现实与虚幻中徘徊。这个天地与时空错乱的精神空间成为认知世界、认知生命、认知自己的通道,在这里,人们可以与自己独处。另一方面,“恍”也有恍然大悟之意,这种“悟”并非顿悟,而是对感知的强调,是从自身体验出发,与生命对话的过程,这个过程本身已是救赎。

右页上·《陷落的祭坛——烛》 梁绍基 蚕丝、竹节、竹炭、烛 2003年

右页下· 展览现场

注:

展览名称:梁绍基:恍

展览时间:2018年9月15日- 11月11日

展览地点:北京木木美术馆

本文图片由木木美术馆提供,摄影:牛冬岳、赵轶晗、杨东旭。