方志体例源于河图洛书考略

王丹林

(中国地方志指导小组办公室,北京100021)

河图洛书是中华河洛文化研究的一个重要内容。它早于文字符号的诞生,被誉为“宇宙魔方”,给中华文化带来扑朔迷离的传说。河图洛书什么时候,以什么方式出现的,自古是一桩谜案。历代学者对它进行了积极的推测和研究。作为研究对象来说,河图洛书这一文本早已不存在,但是自汉代至明清,对于河图洛书不同版本的研究学说值得重视。顾颉刚在《〈河图〉〈洛书〉的倒坠》一文中,考察了河图洛书的研究历史,并对这些观点进行述评。他指出,这个问题在今日,已达到了“以不了了之”的地步,再不能引起人们的注意和讨论了[1]顾颉刚.古史辨自序(上册).商务印书馆,2011.(P404)。正如戴逸先生在《关于河洛文化的四个问题》中指出的,“河图洛书,千古之谜。这个问题涉及中国学术史上的一桩公案。”[2]戴逸.关于河洛文化的四个问题.寻根,1994,(1).不同版本的“河图洛书”都是对其原文本的一种衍生和发展,具有重要的意义。冯友兰在谈其作哲学史时说:“前人对于古代事物之传统的说法,亦不能尽谓为完全错误……前人对于古代事物之传统的说法,近人皆知其多为‘查无实据’者。然其同时亦多为‘事出有因’,则吾人所须注意者也。”[3]冯友兰.中国哲学史(上册).自序一.中华书局,2014.对河图洛书的种种学说的考察,应围绕“事出有因”来进行分析,方能以“了解之同情”的眼光来看待河图洛书的不同文本的研究。本文拟对这场学术史之公案作一梳理,并结合中国传统文化方志的体例进行探讨。

一、河图洛书的传说

史前的历史从神话传说中走来。关于河图洛书传说纷纭,众口不一,这里选取两种主要说法予以研究。一为伏羲、大禹说。据孔安国作《尚书》,“伏羲氏王天下,龙马出河,遂则其文,以画八卦,谓之《河图》。”“天与禹,洛出书,神龟负文而出,列于背,有数至于九,禹遂因而第之,以成九类。”[1](汉)孔安国撰.(唐)孔颖达疏.尚书注疏20卷.附释音尚书注疏(卷第十八,卷第十二).载清嘉庆二十年南昌府学重刊宋本十三经注疏本.前人认为,上古伏羲氏时,黄河中浮出龙马,背负河图,献给伏羲。伏羲依此而演成八卦,后为《周易》来源。又相传,大禹时,洛河中浮出神龟,背负洛书,献给大禹。大禹依此治水成功,遂划天下为九州。又依此定九章大法,治理社会,流传下来收入《尚书》中,名《洪范》。龙马负河图,神龟献洛书,成为“河图洛书”广为流传的由来。

二为黄帝、仓颉说。《水经注·洛水条》云:“黄帝东巡河过洛,修坛沉璧,受龙图于河,龟书于洛。”[2](后魏)郦道元撰.(清)杨守敬纂疏.(清)熊会贞参疏.李南晖,徐桂秋点校.陈桥驿审定.京都大学藏钞本水经注疏(点校本)·卷十五·洛水.辽海出版社,2012.(P751)杨守敬注疏时又引《地记》说:“洛水东入于中提山间,东流汇于伊是也。昔黄帝之时,天大雾三日,帝游洛水之上,见大鱼,煞五牲以醮之;天乃甚雨,七日七夜鱼流,始得图书。”[2](P745)《春秋合诚图》载,“黄帝坐于玄扈洛水之上,与大司马容光等临观,有凤凰衔图置帝前。帝再拜受图。”[3](梁)萧绎撰.许逸民校笺.金楼子校笺·卷一·兴王篇第一.中华书局,2011.(P29)《河图玉版》载:“仓颉为帝南巡,登阳虚之山,临于玄扈、洛汭之水,灵龟负书,丹甲青文以授之。”[4](清)胡渭撰.郑万耕点校.易图明辨·卷一·河图洛书.中华书局,2008.(P22)在这些传说记载中,龙马负图,灵龟负书是传与黄帝、仓颉。

上述两种传说,河图洛书都是作为一种天赐祥瑞之兆。那么河图洛书到底是传说,还是真实存在的呢?据考,“河图洛书”最早见于《周易·系辞上》中,“是故天生神物,圣人则之;天地变化,圣人效之;天垂象,见吉凶,圣人象之;河出图,洛出书,圣人则之。”[5](周)卜商撰.子夏易传·卷七周易.清通志堂经解本.在这些记载里,并没有交代河图洛书到底是什么样子的。至春秋战国时期,孔子曰:“凤鸟不至,河不出图,吾已矣夫”[6](清)阮元校刻.十三经注疏(清嘉庆刊本)·十.论语注疏·卷第九·子罕第九.中华书局,2009.(P5408)管子曰:“昔人之言受命者,龙龟假,河出图,洛出书,地出乘黄。今三祥未有见者。”[7](春秋战国)管仲撰.(唐)房玄龄注.管子24卷.管子卷第八.四部丛刊景宋本.可见,先秦时代的人们已经没有见过河图洛书,但是河图洛书不仅仅是龙马、神龟之神话传说,而是在古代的文献中普遍存在着相关的记载。在上古时期,“河图洛书”应是一种象征帝王受命的祥瑞和神物。其原始形态究竟是怎样的,不得而知。

二、黑白点阵图式河图洛书的成形与嬗变

至两汉以迄宋元,在不同的时代背景和社会文化影响下,人们对其作了种种推演、改造,“河图洛书”由“龙马负图,神龟贡书”的祥瑞之兆到八卦、洪范之源。《礼纬含文嘉》曰:“伏羲德合上下,天应以鸟兽文章,地应以河图洛书,则而象之,乃作八卦。”[8](清)朱彝尊撰.经义考300卷·卷二百六十四毖纬.清文渊阁四库全书本.此说将“河图洛书”同“八卦”联系起来。值得注意的是,这里的“河图洛书”不是八卦,而是伏羲依据“河图洛书”作八卦。而刘歆以为“伏羲氏继天而王,受《河图》,则而画之,八卦是也。禹治洪水,赐洛书,法而陈之,洪范是也。”[9](明)张溥编.汉魏六朝一百三家集118卷·卷九汉刘歆集.清文渊阁四库全书本.在这些言论中,较为明确地提出了河图是伏羲画八卦的依据,洛书是大禹定洪范九畴的依据。

至宋朝初年,突然自华山道士陈抟那里传出了黑白点阵的河图洛书。陈抟对《河图》《洛书》研究的专著《易龙图》,卷前有作者自序云:“且夫龙马始负图,出于羲皇之代,在太古之先也。今存已合之位或疑之,况更陈其未合之数耶。然则何以知之?答曰:于仲尼三陈九卦之义,探其旨,所以知之也(九卦谓履、谦、复、恒、损、益、困、井、巽之九卦也。)……况夫天之垂象,的如贯珠,少有差则不成次序矣。故自一至于盈万,皆累累然如系之于缕也。且若《龙图》本合则圣人不得见其象,所以天意先未合其形其象,圣人观象而明其用。是《龙图》者,天散而示之,伏羲合而用之,仲尼默而形之。”[1]曾枣庄.宋代序跋全编·卷九二.记(杂)序.一·龙图序.齐鲁书社,2015.(P2522)

陈抟“并不言授自何人,得自何处,传自何家,出之何书之中,嬗之何方术技士之手,当时见之者亦未之信。惟游其门者有种放、李溉。二人深契其说。”[2](清)毛奇龄撰.郑万耕点校.河图洛书原舛编·河图洛书原舛编.中华书局,2010.(P71)当时陈抟所授给二人有两图,分别以白圈和黑点形成阴阳象数,一则图有1—9个数,总数为四十五;另一则图有1—10个数,总数为五十五。孰为河图,孰为洛书,陈抟并没有讲明。李溉传许坚,坚传范谔昌,谔昌传刘牧,刘牧作《易数钩隐图》,并言“河图数四十五,陈四象而不言五行,是以四十五数者为河图。洛书数五十五,演五行而不述四象,是以五十五数者为洛书。”[2](P72)而弟子种放传之穆修,修传之李挺,挺传之邵雍,邵雍则以五十五数为河图,四十五数为洛书,关于河图洛书的两种说法自此产生分歧。

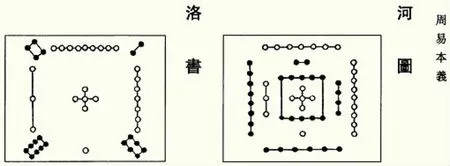

后朱熹作《周易本义》,以五十五数图为河图,以四十五数图为洛书(见下图)

《周易本义·图目》中的洛书与河图[3](宋)朱熹撰.廖名春点校.周易本义·图目.中华书局,2009.(P12)

此图“俨载其文于大易之首,岸然与三圣经书彼此分席。而自此言图、书者虽仍未信,然自明迄今,无敢议焉。”[2](P73)自朱子学成为官方意识形态,朱熹成为学术上的权威,朱熹认可的图十书九的黑白点阵图遂成正统。此说成为流传最为广泛、时间最久、得到学者认同最多、研究最广的版本。相关的研究主要是根据黑白点图是从象数和义理进行阐释,并发生嬗变。到明代对河图洛书的研究则出现了新图式,如章潢在《图书编·卷一·河图洛书总述》中,以河图是龙马背上的旋毛、洛书为神龟背部的坼文所作的新的河图洛书。从形状上来看是旋毛和坼文,但是从数字上来看,还是与宋代所传以十为河图,九为洛书一致。此外,明代钱一本在《象钞》中再造新的马图和龟书。

近代以来,学者对黑白点图阵的河图洛书开展了广泛的研究。1977年8月,在安徽省阜阳县双古堆西汉汝阴侯墓中出土的“二十八宿圆盘”暗合“河图”四象玄理之应用。“太乙九宫占盘”其数字与“洛书”数完全相同。有学者指出这两件文物证明“河洛图式”绝非宋人臆造,早在西汉时期就有,并已应用到天文仪器上[4]王爱品著.天真.中央编译出版社,2015.(P62)。有的学者认为“河图洛书”上的黑白点是结绳记事的符号,打的结为河图上的黑点“●”,打的圈圈即为河图上的白点“○”,河图上一条条的黑白点就是结绳记事刻在龟甲上的图形文字,同时也说明古代先民开始以数学计数[1]孙国平著.中国数学思想史.南京大学出版社,2015.(P14)。有的学者认为,先贤“仰以观于天文,俯以察于地理”,指出河图洛书是宇宙天象图,是和天文学知识相关的[2]程献忠.“河图洛书”新探.载张涛主编.周易文化研究(第七辑).作者提出,河图洛书是古圣对宇宙天象、人体和万物的真实证悟和解读.;有的学者认为黑白点图反映的数理关系,开启当代科学易之先河[3]中国古代数学家大都认为数学与《周易》同源,宋朝著名数学家秦九韶在数学著作《数书九章》中提出“周教六艺,数实成之,学士大夫,所从来尚矣……爰自河图、洛书发秘奥,八卦、九畴错综精微,极而至于大衍、皇极之用,而人事之变无不该,鬼神之情莫能隐矣。”他认为,数学的起源追溯到“河图洛书”。南宋数学家杨辉在《续古摘奇算法》,元代数学家朱世杰《四元玉鉴》、明朝数学家程大位《算法统宗》都有类似的论述。清初李光地在《启蒙附论》中着重阐发河图的数理关系,直至民国,众多学者对河图洛书与几何代数相联系,研究纷呈。黄昊在《朱子学与河图洛书说研究》一书,对朱熹所提出的黑白点图的河图洛书蕴含的科学的内容进行科学的文化研究。;有的学者认为河图洛书的方位是建筑的布局图[4]付远著.《九宫八卦——圆明园的风水布局》中指出,“九州清宴”的布局还与河图洛书有关,载《道家思想与建筑文化100讲》。嘉禾著《中国古典建筑常识问答》,对河图洛书在建筑布局中的作用进行论述。孙景浩,李昌鸣,李杰著《周易与中国风水文化》,对河图洛书中反映的文化方位进行论述。;有学者认为河图洛书蕴含乐理思想[5](清)江永所撰《律吕新义》4卷,另附录1卷。该书是论证乐理和河图洛书为声律之源的音乐学和易学著作。卷3为象数,证明河图洛书、方圆幂积、勾股纳音皆与律相通,而蔡邕之笛、雅乐之琴、燕乐之调皆可互相为证。认为声律实起于象数,河图洛书之本源、勾股三角方圆幂积皆具声律之理。;还有学者认为河图洛书暗合有关中医理论[6]袁立.河图洛书之系列研究.载张涛主编.周易文化研究(第七辑).河图洛书之系列研究.作者指出,《黄帝内经》即中医的五运六气学说也完全是在《河图》和《洛书》基础上建立起来的,《黄帝内经》以后的历代医书中许多都提到了《河图》和《洛书》。沈丕安主编:《黄帝内经学术思想阐释》一书中对河图洛书与中医理论从阴阳学上作出理论分析。,等等。1996年《光明日报》连载四篇文章,发布了北京大学中国国情研究中心与《科技智囊》杂志社组建的易学课题组的系列成果[7]这一系列成果有:《光明日报》1996年7月15日第二版的本报讯《科学理解易学,弘扬优秀传统文化》,8月1日第八版署名“关穆”的《易经柱:周易六十四卦的立体展示》,8月24日第八版署名“华明”的《〈河图〉与金字塔存在统一关系吗?》和署名“关穆”的《易经柱背后的数学奥秘》,10月10日第八版署名“华和”的《太极易经柱、“和合”数表与中华和合精神》,11月20日第八版署名“北京大学中国国情研究中心易学课题组”的《易学研究的突破性进展——千古〈河图〉与八卦关系的解译》。。而这一系列成果都是建立在河图是黑白点阵图的基础上。可以说,自宋代黑白点阵图的河图洛书出现以来,河图洛书的研究日益精妙玄微,难以破解。故孙国中指出,“其小无内,其大无外:用之言天,则天在其中,用之言地,则地在其内;用之言人,则人不出其外。故左之右之无不逢源,诸门诸术皆可源以为说,可谓范围天地而不过,去成万物而不遗。”[8]孙国中.河图洛书解析.学苑出版社,1990.(P3)尽管众多研究者认为河图洛书是中华文化的源头,但是河图洛书的实物及其真实用途并没有流传下来。

三、河图洛书的清算

对于陈抟传下来的黑白点阵图的河图洛书,自出现以来就有争议。欧阳修曾旗帜鲜明地提出疑问,认为河图洛书“实乃怪妄之尤甚”。更有学者围绕黑白点阵图的来源进行考证。宋人姚小彭曰:“戴九履一图,乃易乾凿度九宫之法,至本朝刘牧始,以此为河图,而又以生数就成数,依五方图之以为洛书。”[9](清)庞大堃撰.易例辑略1卷.清皇清经解续编本.惠栋明确指出:“九宫之法方位与说卦同乾鑿度,所谓四正四维,皆合于十五也,以五乘十,即大衍之数。故刘牧谓之河图,阮逸撰洞极经以此为洛书,而取杨子云一六相守之说,以为河图,郑康成注大衍之数,……其说皆与河图合,然未尝指此为河图也,桓谭新论云,河图洛书但有朕兆而不可知,乃知汉以来并未有图书之象。”[9]也就是说,宋时就有学者认为黑白点图的河图洛书,不过是根据九宫之数和大衍之数所画的,而并不是真正的河图洛书。

明清时期,对所谓黑白点阵图式河图洛书的质疑一直没有中断,到了清代后期,对河图洛书进行了清算。黄宗羲著《易学象数论》一书系统研究了“河图洛书”,可谓集“河图洛书”及易学象数研究之大成。是书辨“河图洛书”之文有六篇,宗欧阳修言河图洛书为怪妄之意,求之经文而辩证之。黄氏从“六经之言图书凡四”之本源起,辨宋人所谓圣人则黑白点“河洛图书”画卦作《易》之怪妄,又指明黑白点“河洛图书”原本是汉代之五行生成数与九宫数之图,“以天地之数配八卦者,皆非定名也”[1](清)黄宗羲撰.郑万耕点校.易学象数论·卷一·图书六.中华书局,2010.(P20)。其辩证系统而全面,颇有见地。毛奇龄在其《河图洛书原舛编》中,对黑白点河图洛书的来源进行了详细考辨。他认为,陈抟所传的黑白点图中的五十五数之图是窃取郑玄大衍之注文而来。并指出,这样画成的图,只能称为大衍图,或为天地生成图,或叫五行生成图,而不得名为河图。而其中的四十五数之图,出于易纬“太乙下行九宫之法”。胡渭作《易图明辨》,指出河图洛书的种种图式解释八卦乃后人杜撰,与周易无关;以五行、九宫为河图洛书,乃怪妄之论;朱熹所主张的河洛之图,皆可废也。此说是对黑白点阵图式的河图洛书一次彻底的颠覆,并将河图洛书在易学上的影响也全部推翻。

这种观点在清代也得到官方的认可,《四库全书总目提要》在《易类》提要之后评论说:“宋人以数言易、已不甚近于人事。又务欲究数之所以然、于是由画卦推奇偶、由奇偶推河图洛书、由河图洛书演为黑白方圆、纵横顺逆、至于汗漫而不可纪、曰此作易之本也。及其解经、则彖义爻象又绝不本图书立说。岂画卦者一数、系辞者又别一数耶。夫圣人垂训、实教人用易、非教人作易。”[2](清)永瑢等撰.四库全书总目·卷六.经部六.易类六·附录·易纬坤灵图一卷.中华书局,1965.(P47-48)这场学术之争的批评是中肯的,清人穷经而探索其本义,拨乱反正,正本清源,今日研究河图洛书,应重视清人之研究,明其所当选择与摒弃的内容。

四、河图洛书到底是什么?

如前文所述,河图洛书不是龙马、神龟之传说,应确有其物,从先秦时期流传下来的大量文献都记载了河图洛书;而宋人陈抟所作黑白点阵图,未必是河图洛书的原始面貌。河图洛书到底是什么?我们还需回到早期的文献记载中来分析。对河图洛书的具体形态的认识,最明确的描述出自汉代的系列纬书中。东汉时,谶纬之学兴起,并与河图洛书相结合,产生了相当多的纬书。《四库全书总目提要》对纬书评价为“纬者,经之支流,衍其旁义”,历代学者以常纬书作为配经、解经之用。纬书虽有其妖妄之处,但所反映的汉代人的认识,值得重视。

(一)“河九洛六”之图书典籍说

据《春秋说题辞》载:“河以通乾出天苞,洛以流坤吐地符。河龙图发,洛龟书感,《河图》有九篇,《洛书》有六篇。”[3](清)赵在翰辑.钟肇鹏,萧文郁点校.七纬(附论语谶)·春秋纬·卷三十五.春秋纬之十三·春秋说题辞.中华书局,2012.(P630)这段话明确表明,河图洛书是图书典籍,并且有了确定的篇数。“河九洛六”说被汉代易学家郑玄写入其《周易注》[4](汉)郑玄撰.(宋)王应麟辑.周易郑注12卷.系辞上第七.郑玄在注《易传》“河出图,洛出书,圣人则之”时,引证了《春秋说题辞》的说法.中。并在汉唐时期广为认可的。《后汉书·张衡列传》载:“至于王莽篡位,汉世大祸,八十篇何为不戒?则知图谶成于哀平之际也。且河洛、六蓺,篇录已定,后人皮傅,无所容篡。”[5](南朝宋)范晔撰.(唐)李贤等注.中华书局编辑部点校.后汉书·卷五十九.张衡列传第四十九.中华书局,1965.(P1912)张衡反对河图洛书发展而来的纬书,但是对河图洛书的认知也是“篇录已定”。在唐所修官书《隋书·经籍志》记载:“其书出于前汉,有《河图》九篇,《洛书》六篇,云自黄帝至周文王所受本文。又别有三十篇,云自初起至于孔子,九圣之所增演,以广其意。又有七经纬三十六篇,并云孔子所作。并前合为八十一篇。”[1](唐)魏征.(唐)令狐德棻撰.中华书局编辑部点校.隋书·卷三十二.志第二十七.经籍一.中华书局,1973.(P940-941)这段话清楚地表明,河图洛书为图书典籍,其中《河图》九篇,《洛书》六篇,记载的是从黄帝开始,历代圣人所接受的天命的文本。此外还有三十篇,是九位圣人对这十五篇的注释和发挥,也就是《河图》《洛书》的纬书。

(二)河图洛书为古代地图说

河图洛书这种图书典籍记载的是什么呢?据《尚书·周书·洛诰》中有记载。河图洛书是周成王时营建洛邑相关水域位置图及占卜卜辞。“武王克商,迁九鼎于洛邑”,就已有定都洛邑的想法。因为,洛邑地处“天下之中,四方入贡道里均”,对于治理国家,有效地控制殷之遗民,维护国家安定等,都有其重要的意义。但是,周武王灭殷之后不久就死了,没有来得及办理这件事。周成王即位后,虽然年幼,也还是将营建洛邑作为一件大事,与周公、召公积极策划,进行实施。成王三年(前1040),“迁殷民于卫”;五年(前1038)夏,“迁殷民于洛邑,遂营成周”;七年(前1036),周公复政于成王。二月“成王在丰,欲宅洛邑,使召公先相宅,作《召诰》”;三月,周公也亲赴洛水之北,涧水、瀍水、黎水间实地察看,确定城址方案,绘制“河图”,呈送成王最后敲定。《尚书·洛诰》记载:“周公拜手稽首曰:‘朕复子明辟,王如弗敢及天基命定命,予乃胤保,大相东土,其基作民明辟。予惟乙卯,朝至于洛师。我卜河朔黎水;我乃卜涧水东,瀍水西,惟洛食;我又卜瀍水东,亦惟洛食。’伻来,以图及献卜。”[2](清)皮锡瑞撰.盛冬铃,陈抗点校.今文尚书考证·卷十八.洛诰第十八.周书九.中华书局,1989.(P343)周公旦在洛邑派使者送给周成王御览的“图”,就是建城位置及涧水、瀍水、黎水、洛水、伊水等水流位置图,称“河图”;其“卜”之辞就是“洛书”。周成王死后,在康王举行继位的大典中,曾将“河图”作为镇国之宝,陈列于几案。这段历史完整地记载于《尚书·顾命》中。“越翼日乙丑,王崩。……丁卯,命作册度。越七日癸酉,伯相命士须材,狄设黼扆缀衣。牖间南向:敷重篾席,黼纯,华玉仍几;西序东向:敷重底席,缀纯,文贝仍几;东序西向:敷重丰席,画纯,雕玉仍几;西夹南向:敷重荀席,玄纷纯,漆仍几。越玉五重,陈宝:赤刀、大训、弘璧、琬琰,在西序;大玉、夷玉、天球、河图,在东序。”[3](清)皮锡瑞撰.盛冬铃,陈抗点校.今文尚书考证·卷二十四.顾命第二十四.周书十五.中华书局,1989.(P412)《顾命》所载文义清晰。周成王死后,在康王即位大典上,其所陈镇国之宝中,“大训”为《周书》中所载的周文王训政之文;“赤刀”是周武王所用之刀;“天球”,即刻有天体位置的球体。至于弘璧、琬琰、大玉、夷玉,都是珍贵的玉器。“河图”和玉器摆在一起,确有其物,且很有可能是刻于美玉之上。

而在《春秋命历序》中又作以下描述,“《河图》,帝王之阶,图载江河山川州界之分野。后尧坛于河,受《龙图》,作《握河记》。”此句收入《水经注》中,清代杨守敬在此句注道:“《路史余论》六引孙氏《瑞图》云,帝尧即位,坐河渚,神龙赤色,负图而至,备山泽河海之形,国土之分域。亦见《洛水》篇。……《初学记》九引《帝王世纪》云,尧率诸(候)〔侯〕群臣沈璧于洛河,受图书。今《尚书·中候·握河纪》之篇是也。《文选·王元长〈曲水诗序〉·注》引《世纪》作《握河记》,与此同。考《诗》《周礼》《礼记》三《疏》及《路史》,并称《握河记》”[4](后魏)郦道元撰.(清)杨守敬纂疏.(清)熊会贞参疏.李南晖,徐桂秋点校.陈桥驿审定.京都大学藏钞本水经注疏(点校本)·卷一河水一.辽海出版社,2012.(P7)。可见,河图洛书是一种“备山泽河海之形、国土之分域”的古地图。《隋书·经籍志》也记载其内容为:“《易》曰:‘河出图,洛出书’。然则圣人之受命也,必因积德累业,丰功厚利,诚著天地,泽被生人,万物之所归往,神明之所福飨,则有天命之应。盖龟龙衔负,出于河、洛,以纪易代之徵。其理幽昧,究极神道。”古代统治者都有重视地理图书的传统,因此将这种“载江河山川州界之分野”的古地图视为纪易代之徵、帝王之阶的缘由。

(三)河图洛书为图经、地志之滥觞

宋明清学者在古地图的基础上,进一步提出河图洛书即后世图经、地志之滥觞。薛季宣反对空谈道义,他对《系辞》“河出图,洛出书”解释为:“河图洛书乃山海经之类,在夏为禹贡,周为职方氏所掌。今诸路闰年图经,汉司空与地图地理志之比也。按山海经所言,皆地之物产,鸟兽虫鱼草木之属,其古史职方之意欤!”[1](清)黄宗羲撰.宋元学案100卷·卷五十二艮斋学案.清道光刻本.他认为,河图洛书乃周王朝主管河川的官吏所进的有关地图、地理志的图籍,同《山海经》《禹贡》为一类文献,记载了黄河、洛水流域的地名物产。至于为什么管洛水所出的叫书,黄河所出的称图?他以为“图书者,详略之云也。河源远中国,不得而包之,可得而闻者其形之曲直、源委之趋向也。洛源在九州岛之内,经从之地与其所丽名物,人得而详之,史阙其所不知古道然也。是故以书言洛河,则第写于图,理当然耳。”并得出结论:“昔者周天子之立也,河图与大训并列,时九鼎亦宝于周室,皆务以辨物象而施地政,所谓据九鼎按图籍者也。”[1]

薛季宣认为《尚书》中的河图不过是古代的地图、地理志之图籍,是辨别各地物产,实行政治统治的文献资料。这在河图洛书的学术史上是一大创见,对后人影响深远。黄宗羲从此说,并对“河图洛书”的体例内容做了更为详尽的阐释:“谓之《图》者,山川险易,南北高深,如后世之图经是也;谓之《书》者,风土刚柔,户口扼塞,如夏之《禹贡》、周之《职方》是也。谓之‘河、洛’者,河、洛为天下之中,凡四方所上图书,皆以‘河、洛’系其名也。”[2](清)黄宗羲撰.郑万耕点校.易学象数论·卷一·图书一.中华书局,2010.(P14)黄宗羲对“河图”的解释与薛季宣毫无二致。近人高亨亦认为“河图洛书之原意:河图是黄河之图,洛书是洛水之图,皆是古代地理书。西周王朝重视其书,故宝藏之,载入《顾命》。”[3]高亨著.周易大传今注.齐鲁书社,2009.(P492)

审视“河图洛书”神话传说与历史演变,无论怎么虚幻玄奥,我们可以持兼收并蓄的观点,辩证地看待各个时期各家之说,“河图洛书”从体例而言,是一种图与书的结合体例,其图象具体内容涉及到江河山川、疆域分界的地形图。对于这种图、书结合体,早在汉代史家郑樵就已经注意到,并在《通志·总序》中将河图洛书列为“图谱之学、书籍之学”。“河出图,天地有自然之象,图谱之学由此而兴;洛出书,天地有自然之文,书籍之学由此而出。图成经,书成纬,一经一纬,错综而成文。”[4]曾枣庄.宋代序跋全编·卷二八.书(篇)序.二八.齐鲁书社,2015.(P745)他认为,河图洛书开创了中国传统文化中图像、文字兼用的著述体例。并在作《图谱略》时进一步解释道:“天地出此二物,以示圣人,使百代宪章必本于此,而不可偏废者也。……见书不见图,闻其声不见其形;见图不见书,见其人不闻其语。图,至约也;书,至博也。即图而求易,即书而求难。古之学者,为学有要。置图于左,置书于右,索像于图,索理于书。故人亦易为学,学亦易为功。后之学者,离图即书,尚辞务说,故人亦难为学,学亦难为功。虽平日胸中有千章万卷,及置之行事之间,则茫茫然不知所向。”[5](宋)郑樵撰.通志200卷·卷七十二图谱略第一.清文渊阁四库全书本.郑樵对河图洛书这种图象与文字兼备的著述体例,以及古人图文并举、左图右书的为学方式大加赞赏,认为河图与洛书是经与纬的关系,图像与文字兼相用之,有利于学术研究。

五、河图洛书体例的传承

河图洛书开创的图文并举之著述体例,在中国史学的发展过程中,并没有完整继承下来。郑樵以为“刘氏作七略,收书不收图,班固即其书为艺文志,自此以还,图谱日亡,书籍日冗”[1](宋)郑樵撰.通志200卷·总序.清文渊阁四库全书本.,并感叹到“至今虞夏商周秦汉上代之书具在,而图无传焉。”章学诚也曾说过:“图学失传,由于司马迁有表无图,遂使后人修史,不知采录。”[2](清)章学诚撰.仓修良编注.文史通义新编新注·外篇四·和州志·舆地图序例.浙江古籍出版社,2005.(P904)可见,史书有文无图之弊始自汉代。考之史籍,唯有地方志将河图洛书这种图文并举之体例继承下来,累修不断,源远流长。

如前所述,河图洛书为图经、地志之滥觞。古代地图除写绘图形外,还有配图说。图经即指这些图说而言,“图则作绘之名,经则载言之别。”[3]李宗谔.祥符州县图经序.曾枣庄.宋代序跋全编·卷二.书(篇)序二.齐鲁书社,2015.(P55)图经之名,早见于东汉,兴于隋,盛行于唐及北宋。在隋唐时期,图经事实上已经成为地方志的通称。如《隋诸州图经集》,此书内容为地理、物产、商旅、民俗、旧事、古迹及神话传说。分门别类,其体例还保存了一图一说的图经格局。《隋区宇图志》为最古之图志,以各州郡图经及各种地记编纂而成,完整的保存了地理沿革、地名、古迹、风俗、物产、山川、要隘、城郭等内容。唐代李吉甫《元和郡县图志》以唐代四十七节镇为准,分别叙述各镇的州县沿革、山川险易、户口物产、道里贡赋、古迹史事等,每镇篇首有图。后其图亡,唯志独存。《元和郡县图志》是流传至今最古且最有价值的志书,其编纂体例对后世影响很大。其后,图说渐众,单独成书,逐渐由图经发展为方志。

方志的定期续修传统,实际上也是从古代定期呈交图经的制度演变而来的。隋炀帝大业元年至十四年(605—618),隋炀帝普诏天下诸郡,条其风俗、物产、地图上交尚书台。这是封建王朝统治者,为了加强中央集权,要掌握全国各地情况,从此开始组织各地撰修方志著作,官修方志大量出现。

古代地图也与近代方志有着直接的传承关系。恰如民国地图史学者王以中考述的:“中国古来地志,多由地图演变而来,其先以图为主,说明为附;其后说明日增而图不加多,或图亡而仅存说明,遂多变为有说无图与以图为附庸之地志。”[4]王以中.山海经图与职方图.禹贡,1934,(第一卷第三期).(P6)古人用占验图变化而成的天文图、舆地图,最终成为方志中保留着的分野图。历代方志对图的使用不断扩大,除了建置图、疆域图、舆地图、山川图、城池图,还广泛取材于建筑、水利、人物、风俗、古迹、海防、仓署、书院等。从这些方志的图象中,反映了当时社会的政治、军事、农业等等重要领域情况,补正史无图之缺。

至清代章学诚建立方志学时,更是深刻认识到,图对文字的补充作用以及与文字论述的极其密切难分的情况。他曾说:“虽有好学深思之士,读史而不见其图,未免冥行而擿埴矣。”[5](清)章学诚撰.仓修良编注.文史通新编新注·外篇五·永清县志舆地图序例.浙江古籍出版社,2005.(P960)他在《永清县志舆地图序》一文中,将图列入方志的基本体例:“史部要义,本纪为经,而诸体为纬。有文辞者,曰书、曰传;无文辞者,曰表曰图。虚实相资,详略互见,庶几可以无遗憾矣。”

到了民国时期,对志书用图尤为重视。民国十八年(1929)十二月,国民政府内政部颁布的《修志事例概要》第九条规定:“各省志书,除每县市应有一行政区域分图外,并须将山脉、水道、交通、地质、物产分配、雨计分配、雨量变差、气候变差,以及繁盛街市、港湾形势、名胜地方,分别绘制专图,编入汇订。”在当代方志体例创新发展中,对图的真实性、客观性、科学性都提出了更高要求,图依然是地方志书中最具有生命力的文献体裁。

结 语

方志的形成与发展,是一个漫长的、综合的过程,在这种“长河式发展”中,众多支流汇集,而只有越靠近上游的最长的支流,才能称为长河之源。方志之学兴起以来,对方志起源的探讨,研究者众说纷纭。按刘纬毅的《中国地方志》一书中所列,至少有17种说法:商代甲骨文说、《九丘》说、《山海经》说、《禹贡》说、西周说、“百国”春秋说、“土地之图”说、《国语》《战国策》说、《汉书》说、《南阳风俗》说、《越绝书》《吴越春秋》说、汉代图经说、《畿服经》说、《华阳国志》说、六朝说、唐宋说、多源说。有的学者按照成书的文献来研究方志起源,笔者认为,方志源头的探讨不应脱离方志体例的考察,也就是对方志发展的根由之考察。可以说,从方志的发展就过程来看,方志的发展史就是方志体例的演变过程史。通过回顾关于河图洛书这场学术史之争,梳理河图洛书之本源及形态,“河图洛书”所创图文并举之体例,即为图经、地志之滥觞。这一论断也清晰有力地告示后人,方志纂修,必重图示。如何继承这一古老传统,已经成为当代方志的重要课题,并且有了全新的实践和载体革命,继承和发展了古人观图读书的传统,由静态图照演变成影像方志的出现,宏图大展,生机无限。

——兼论“汉无河图”通说中《河图赤伏符》的官方定位