《文献通考·经籍考》的分类渊源与归类调整

——以史部为中心

连 凡

(武汉大学哲学学院,湖北武汉430072)

关于《文献通考·经籍考》(简称《经籍考》)的分类体系及其与历代目录的因革关系。学术界虽然已有不少相关研究[1]连凡.海内外《文献通考·经籍考》研究述评.西华师范大学学报(哲学社会科学版),2018,(1).(P63),但基本停留在大的宏观类目及其个别例证的分析上,还缺乏对全书中的分类异同及其书目归类调整的全面系统分析。为此笔者从系统分析《经籍考》所引前代目录书籍的条目入手,分析其整合过程。进而对其分类体系与归类调整做出自己的评判。具体则以《经籍考》史部全文作为考察范围。

一、《经籍考》史部的分类渊源

笔者通过建立“《文献通考·经籍考》全文分析数据库”,将《经籍考》3938条书目下的6074条引文与其文献来源一一链接。其中《汉书·艺文志》(简称《汉志》)、《隋书·经籍志》(简称《隋志》)、《新唐书·艺文志》(简称《新唐志》)、《崇文总目》(简称《崇文》)、《郡斋读书志》(简称《郡斋》)、《直斋书录解题》(简称《直斋》)是《经籍考》分类及书籍归类的主要依据。于是笔者提取《经籍考》引文材料中来自此六部主要书目的共计4693条材料进行各部类的统计分析。

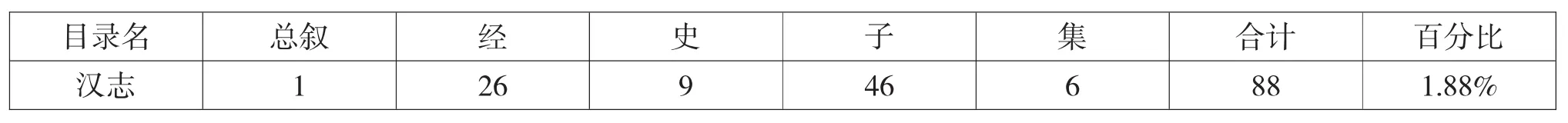

表1 六部书目的辑录条数在《经籍考》总叙及四部中的统计表

隋志 11 28 23 28 5 95 2.02%新唐志 4 18 15 18 7 62 1.32%崇文 143 21 29 193 4.11%郡斋 244 307 542 344 1437 30.62%直斋 416 758 684 960 2818 60.05%总计 16 875 1133 1347 1322 4693 100.00%

由表1可知《经籍考》引用这六部书目的材料中以《直斋》与《郡斋》为主体,这两家再加上《崇文》是《经籍考》分类体系与书目归类的主要依据,而来自《汉志》《隋志》和《新唐志》的材料则基本是在各部类小序和小计中出现,以反映该部类学术源流与兴衰。

下面以《经籍考》史部引用这六部书目的情况为中心进行具体分析。

表2 《经籍考》史部引用六部主要书目的统计表

由表2可知《经籍考》史部条目以引用《直斋》史部条目为最多,引用《郡斋》史部次之,两者占史部引用六部书目总条数(1133)的91.79%。除前代书目的史部外,《经籍考》史部所引用的条目涉及到《汉志》的六艺略,《郡斋》的子部以及《直斋》的经、子、集三部,具体如表3所示:

表3 《经籍考》史部引用六部主要书目的统计表(经、子、集三部)

表3反应了《经籍考》的史部范围与这三部书有比较多的交错现象,下文将按《经籍考》史部各二级类目的次序逐一进行分析。这里先列出《经籍考》史部各二级类目引用这六部主要书目的构成情况如下:

目录名 一级 二级 正史 编年 起居注 杂史 传记 伪史霸史大序 1史评史钞 故事 职官 刑法 地理 时令 谱牒 目录 总计1郡斋史正史 19 19编年 19 1 20实录 31 1 32伪史 1 26 27杂史 1 10 37 5 53职官 1 21 22传记 1 1 34 36谱牒 3 3史评 1 21 22仪注 2 2刑法 12 12地理 34 34书目 9 9儒家 11子 农家 5 5类书 9 9经 书 11正史 14 1125别史 2 2 1 5编年 40 8 2 50起居注 37 37直斋史诏令 8 8伪史 38 38杂史 1 1 7 76 2 87典故 2 50 1 53职官 50 50时令 10 10传记 4 144 1 1 150法令 14 14谱牒 19 19目录 26 26地理 7 169 176小说家 1 12杂艺 3 3类书 2 2集 文史 2 2总计 55 66 84 35 301 77 52 73 77 29 206 15 25 38 1133子

由表4可知,《经籍考》史部与作为其著录与归类之主要来源与依据的六部主要目录的相关类目之间存在着错综复杂的相互关系,即从具体书目归类的差异上升到类目范围的诸多差异。因此笔者认为应将《经籍考》与作为其主要来源的六部书目之间类目关系的分析,与具体书籍归属调整的分析结合起来,即宏观分类与微观归类的分析相结合,同时注意将对象放在整个目录学史与学术史的发展过程中予以考察。

下面先从宏观上对《经籍考》中分类类目及其书籍归类的调整做一番探讨,然后从《经籍考》史部中选取典型例子进行具体分析。

二、《经籍考》中书籍归类异同的总体特征分析

《经籍考》卷22史部伪史霸史类辑录郑樵《通志·校雠略》云:

夹漈郑氏曰:古今编书所不能分者五:一曰传记,二曰杂家,三曰小说,四曰杂史,五曰故事。凡此五类之书,足相紊乱。又如文史与诗话,亦能相滥[1]马端临.文献通考·经籍考(上册).华东师范大学出版社,1985.(P539)。

郑樵所云之“不能分者”,实际上反映了古籍目录中的这些类目之间的界限不是很清晰,所涉及的领域相近而容易混淆。相应地,同一部书从不同的角度出发,很可能被归入这些相近的不同类中。从而使得分类类目与书籍归类之间存在一定的主观模糊性。郑樵的这番话精辟地道出了古籍书目的类目设立中存在的突出问题。

马端临接着又引《通志·校雠略》中的另一段云:

编书之家,多是苟且,有见名不见书者,有看前不看后者。《尉缭子》,兵书也,班固以为诸子类,寘于杂家,此之谓见名不见书。《隋》《唐》因之,至《崇文目》,始入兵书类,颜师古作《刊谬正俗》,乃杂记经史,惟第一篇说《论语》,而《崇文目》以为《论语》类,此之谓看前不看后。应知《崇文》所释,不看全书,多只看帙前数行,率意以释之耳。按《刊谬正俗》当入经解类[1](P539)。

如果说因类目之间界限不明而造成的书目归类分歧还情有可原的话,那么郑樵指出的古籍目录编纂中存在着的“见名不见书”和“看前不看后”的问题,则是典型的人为失误了。即编目者对所著录书籍的内容并没有深入的了解,为赶工图快往往以偏概全地仅依据书名或部分内容匆匆下判断并予以归类,从而造成了图书归类不当的问题。郑樵所指出的影响书籍准确归类的主观因素虽然确实可能存在,但其所举《尉缭子》与《刊谬正俗》这两个例子却并不很恰当。考《汉志》在诸子略杂家类著录有“《尉缭》二十九篇。六国时”,又在兵书略形势类著录有“《尉缭》三十一篇”,两者并非同一著作,后来归入杂家类的《尉缭》佚失而归入兵书的《尉缭》尚存,所以《崇文总目》只有兵书类著录。后者则是因为《崇文总目》没有设立经解类,所以将《刊谬正俗》附在论语类中。如同《汉志》将《尔雅》附于孝经类中一样。因为《论语》和《孝经》都不主一经,实为“五经之总汇”,所以在“经解”类设立之前,兼论群经的书一般都归入其中[2]张舜徽.广校仇略汉书艺文志通释.华中师范大学出版社,2004.(P243)。事实上,古籍书目中归类的分歧大多有其历史背景和学术思想的深层原因,不可一概归之于编目者的疏忽大意。

由于古籍目录的分类本身就是一个基于多重标准的庞杂体系,所以其类目之间的交叉与模糊性只能尽量避免而不可能完全克服。好在一部书目的类目一般只有几十种,数量有限,一一分析起来还不算太繁。但是具体书籍归类中存在的歧义和问题则往往大量存在,不胜枚举。所以马端临下按语评论道:

按:夹漈言古今编书所不能分者五,可以订历代艺文志之失。所谓“见名不见书,看前不看后”者,尤足以究其所失之源[1]马端临.文献通考·经籍考(上册).华东师范大学出版社,1985.(P539)。

虽然从理论上讲,对于内容复杂涉及多门的书籍的归类应当尽量做到条分缕析,对于所著录的书籍也理当一一研读,全面把握其内容,才不致于以偏概全造成归类混乱。但是受主客观条件特别是时代和书籍条件的限制,还是会有不少有心或无心之失。由此也造成历代目录间的诸多分歧。正因为存在这些分歧,所以《经籍考》在以具体书籍为单位辑录前代目录时,就不可避免地会遇到同一书而前代诸家目录归类不同的问题。这之间的取舍与调整就在所难免。那么《经籍考》中对此是否有所说明呢。马氏接下来指出:

然愚尝考之,经录犹无此患,而莫谬乱于史。盖有实故事而以为杂史者,实杂史而以为小说者。又有《隋志》以为故事,《唐志》以为传记,《宋志》以为杂史者。若一一考订,改而正之,则既不欲以臆见改前史之旧文,且所录诸书,盖有前史仅存其名,晚学实未尝见其书者,则亦无由知其编类之得失,是以姑仍其旧。而于所录先儒议论诸书本末,则不详加考订,但以类相从,而不尽仍前史之旧云[1](P539)。

通观整部《经籍考》,确实如其所言,马氏对前代书目的归类分歧基本上采取了存而不论的作法。也就是将具体书籍按照自己判断的分类类目归类之后,对其书归类不同于所辑录书目的情形一般没有给出取舍调整之理由。其原因主要是由于资料有限,无法一一考订而“姑仍其旧”,再加上如果一一指出,势必将不胜其烦,有喧宾夺主之嫌。《经籍考》主要还是一个图书资料的分类汇编,而不像胡应麟《国史经籍志》那像专注于纠谬与考证。

三、《经籍考》史部分类类目之衡定——以杂史、传记、故事类为例

对于马氏在《经籍考》中一些不同以往的分类,人们往往从一些具体的分类得失上予以评论。如清人张宗泰对马端临不从惯例,将仪注类诸书不入史部而归入经部提出置疑[2]张宗泰.书马贵与《经籍考·议注》后.(清)张宗泰著.近代中国史料丛刊编辑(160)鲁岩所学集(二册).文海出版社,1975.(P355-356)。刘石玉在其《〈文献通考·经籍考〉分类探析》中专门讨论《经籍考》的分类体例。他认为《经籍考》分类上的疏漏和不妥特别表现为:“分类思想的复古守旧和泥古不化”,如将术数分为五行、占筮、形法,就是盲目规随《汉志》、追步宋《中兴馆阁书目》的表现[3]刘石玉.《文献通考·经籍考》分类探析.四川图书馆学报,1987,(2).(P65)。这些问题都需要加以具体分析。下面就以上述郑椎论述古籍分类中容易混淆的杂史、传记、故事类为例,分析《经籍考》史部分类类目之衡定。

由表4可知,《经籍考》史部杂史类的小序与小计引《隋志》杂史类2条与《新唐志》杂史类1条以叙述学术之兴衰源流,其书目下解题又引《崇文》编年类3条与杂史类2条,以及《郡斋》杂史类10条、传记类1条与史评类1条,以及《直斋》经部书类1条,史部别史类2条、杂史类7条、传记类4条与子部小说家1条,共计35条。

《经籍考》史部传记类的小序与小计引《隋志》杂传类2条与《新唐志》杂传记类1条,书目下的解题则引《郡斋》实录类1条、伪史类1条、杂史类37条,传记类34条,以及《直斋》别史类2条、杂史类76条、典故类2条、传记类144条和子部小说家类1条,共301条。可见传记类的来源非常复杂。

《经籍考》史部故事类的小序与小计引《隋志》旧事类2条与《新唐志》故事类1条,书目下解题则引《郡斋》史部杂史类5条、职官类1条、仪注类2条及子部类书类9条,又引《直斋》史部典故类50条与子部杂艺类3条,共计73条。可知《经籍考》史部故事类的来源比较复杂。

考《经籍考》卷22史部杂史类小序引《隋志》史部杂史类小序云:

《隋·经籍志》曰:自秦拨去古文,篇籍遗散。汉初,得《战国策》,盖战国游士记其策谋。其后,陆贾作《楚汉春秋》,以述诛锄秦、项之事。又有《越绝》,相承以为子贡所作。后汉赵晔又为《吴越春秋》。其属辞比事,皆不与《春秋》《史记》《汉书》相似,盖率尔而作,非史策之正也。灵献之世,天下大乱,史官失其自后汉以来,学者多抄撮旧史,自为一书。或起自人皇,或断之近代,亦各其志,而体制不经。又有委巷之说,迂怪妄诞,真虚莫测,然其大抵皆帝王之事。通人君子,必博采广览,以酌其要,故备而存之,谓之杂史[1]马端临.文献通考·经籍考(上).华东师范大学出版社,1985.(P535)。

可见杂史虽然在体裁上与正史的纪、志及编年相似,记载一代或一时之事,但因其体制不纯,或内容芜杂,所以不得入正史或编年类。但这种区别往往见仁见智,可能产生分歧。所以如上所述,《经籍考》所引条目来源也非常复杂。如《崇文》卷2史部编年类著录有“《太清纪》十卷”“《魏典》三十卷”与“《三国典略》二十卷”三书。而《经籍考》将其调整归入杂史。

马端临又在《经籍考》卷22史部传记类小序中下按语云:

按:杂史、杂传,皆野史之流,出于正史之外者。盖杂史,纪、志、编年之属也,所纪者一代或一时之事;杂传者,列传之属也,所纪者一人之事。然固有名为一人之事,而实关系一代一时之事者,又有参错互见者。前史多以杂史第四,杂传第八,相去悬隔,难以参照,今以二类相附近,庶便检云[1](P538)。

由马端临对杂史与传记的区分可知,传记在体裁上与杂史相似,都是记载一人之事。相较而言,杂史是记载一代或一时之事,但由于一人之事也可能关系到一代一时之事,而有时两者可能共存于一部书中,所以杂史与传记有时会有交错的情况出现。马氏因杂史、杂传两类性质相近,而前代书目中两类相距较远,故将杂传提升至与杂史相连。这固然是依类相从的编纂原则,同时也反映了马氏在书目编纂中为方便读者利用而着想的灵活变通思想。但如前所述,由于这些类目之间的界限本来就不是很清晰,再加上各人归类的标准和立场不一。杂史、杂传、别史、小说等类目往往容易相混。所以此类书籍的归属也比较复杂。

考《隋志》史部立旧事类,而《旧唐志》同之。《新唐志》始更名为“故事”类,而《经籍考》从之,《直斋》则又更名为“典故”类。《经籍考》虽依《新唐志》立史部故事类,但著录书目的主要来源则是《直斋》史部典故类。

由上述分析可知,马端临的分类类目的衡定与调整往往有其深层的历史内涵与合理性,只有对目录学与学术史的发展进行深入考察才能揭示出来,否则极易造成误解。应该说这是一个学术标准随着时代背景而转移的问题,我们不应该以今律古,而应该还原当时的语境,放在当时学术背景下来考察,这样很多问题和疑惑才可释然而解。这一点结合下面对于此三类所收书籍的归类调整可以看得更清楚。

四、《经籍考》史部书籍归类之调整——以杂史、传记、故事类为例

如上所述,由于资料条件与著书体例所限,马端临对其所著录书目的归类异同及调整无法一一考订,从而给后人留下了大量工作。下面以史部杂史、传记、故事类中的书籍归类调整为例进行具体分析。

(一)杂史

《郡斋》卷9将“《开元天宝遗事》四卷”归入史部传记类。而《经籍考》卷22则将其调整入史部杂史类。《四库总目》则在《郡斋》基础上将其进一步贬低,在卷140将其归入子部小说家类“杂事之属”,贬低其记载的史料价值,连史部大类都不能进入。《四库总目》在同卷“《南唐近事》”下用按语说明其缘由云:

案:偏霸事迹,例入载记。惟此书虽标南唐之名,而非其国记,故入之小说家。盖以书之体例为断,不以书名为断,犹《开元天宝遗事》,不可以入《史部》也[1]四库全书研究所整理.钦定四库全书总目(整理本)下册.中华书局,1997.(P1845)。

《郡斋》卷7将苏辙的“《古史》六十卷”归入史部史评类,《经籍考》卷22将其调整入杂史类,其下又引《直斋》卷4史部别史类“《古史》六十卷”之解题云:

陈氏曰:其书因马迁之旧,上观《诗》《书》,下考《春秋》及秦、汉杂录,为本纪、世家、列传。盖汉世古文经未出,战国诸子各自著书,或增损故事,以自信其说。迁一切信之,甚者或采世俗相传之语,以易古文旧说,故为此史以正之。然诋迁为不学浅近,则过矣[2]马端临.文献通考·经籍考(上).华东师范大学出版社,1985.(P549)。

可知此书系以古文经纠正《史记》中所引先秦诸子经典而作,其内容并非史学评论,因此归入杂史类是适当的。此书《四库总目》卷50同《直斋》将其归入史部别史类。

《经籍考》与《直斋》在此类关系上最复杂。《直斋》卷2将“《汲冢周书》十卷”(即今《逸周书》)归入经部书类。《经籍考》卷22此条下所辑《直斋》云:

陈氏曰:晋太康中,汲郡发魏安釐王冢,所得竹简书,此其一也。凡七十篇《叙》一篇,在其末。今京口刊本以叙散在诸篇,盖以仿孔安国《尚书》。相传以为孔子删《书》所余者,未必然也。文体与古文不类,似战国后人放效为之者[2](P541)。

陈振孙虽然对其“相传以为孔子删《书》所余者”的说法不以为然,怀疑是战国以后人的伪作,但还是依据传说将《汲冢周书》归入其《直斋》经部书类之中。《郡斋》卷6则将此书归入史部杂史,不得归入经部书类之中,《经籍考》因之。这种作法也是适当的。因为《汲冢周书》系诸侯国魏国之“史记”与记录上古三代历史的《尚书》来源不同,在四库体系中不应当放在一类。《四库总目》也在卷50将其归入史部别史类。

《直斋》卷4将“《高氏小史》一百三十卷”归入史部别史类,《郡斋》卷6史部杂史类则著录为“《高氏小史》一百二十卷”,《经籍考》从《郡斋》。

《直斋》卷7将“《西京杂记》六卷”“《东观汉纪》十卷”“《景龙文馆记》八卷”与“《唐年小录》八卷”四书归入史部传记类,马端临按照前述杂史与传记的区分标准在《经籍考》卷22将其调整入史部杂史类。

《直斋》卷11将“《大唐说纂》四卷”归入子部小说家类。《经籍考》卷22将其调整归入史部杂史类。其下辑录《直斋》解题云:

陈氏曰:不著名氏。分门类事效《世说》,止有十二门,恐非全书[2](P551)。

可知此书是效仿刘义庆的《世说新语》而作,《经籍考》在将其调整归入杂史类的同时,在卷42又将《世说新语》归入子部小说类,则与此处标准不一了。如果不是疏忽,则当是马端临认为此书颇有史料价值而有意为之。《四库总目》卷140则将其归入小说类。

(二)传记

《郡斋》卷6将“《邵氏辨诬》一卷”归入史部实录类,《经籍考》卷24将其归入史部传记类,其下引《郡斋》解题云:

晁氏曰:邵伯温撰。辩蔡卞、章惇、刑恕诬罔宣仁欲废哲宗立徐邸事[2](P579)。

从此解题来看,《经籍考》将其归入传记类要更合适一些。

《郡斋》卷7将“《石晋陷蕃记》一卷”归入史部伪史类,《直斋》卷5著录为“《晋朝陷蕃记》四卷”并归入史部杂史类。《经籍考》卷23则调整归入传记类。其下引《郡斋》解题云:

晁氏曰:皇朝范质撰。质,石晋末在翰林,为出帝草《降虏表》,知其事为详。记少主初迁于黄龙府,后居于建州,凡十八年而卒。按契丹丙午岁入汴,顺数至甲子岁为十八年,实国朝太祖乾德二年也[1]马端临.文献通考·经籍考(上).华东师范大学出版社,1985.(P567)。

“石晋”系指五代时“儿皇帝”石敬瑭(高祖)建立的后晋政权(936—946)。此书名称和归类上的变化实际是南宋偏安一隅的政治现实在书目著录中的折射。北宋时,朝廷尚能以中原正统自居,将“石晋”这种地方割据势力的史书打入“伪史霸史”。到了南宋丢失中原而偏安于江南一隅,在北方异族的重压下苟延残喘,与“石晋”已是一丘之貉。马端临所生活的元代更是北方游牧少数民族直接入主中原。所以反映在目录中则将少数民族的傀儡政权“石晋”称“晋朝”,承认其割据地位,同时不再将该书列入“伪史霸史”,而是归入杂史类。《经籍考》则因其言一人之事而归入传记类。

《经籍考》卷23将《郡斋》卷6史部杂史类著录的“《国史补》二卷”“《幸蜀记》三卷”“《次柳氏旧闻》一卷”等37部,将《直斋》卷5史部杂史类著录的“《奉天录》四卷”“《燕南记》三卷”“《建中河朔记》六卷”等76部皆调整归入史部传记类,地位有所下降,当是因为这些书皆记载一人之事。到了《四库总目》则进一步下降,将“《国史补》”等书归入了子部“小说家类”杂事之属。当是因为这些著作都是描写个人之见闻,史料可信度不高的缘故。

《直斋》卷4史部别史著录有“《唐余录史》三十卷”,《郡斋》卷6史部杂史类则著录为“《唐余录》六十卷”,《经籍考》卷23取《郡斋》的书名与卷数著录,但将其调整归入史部传记类。其下引《郡斋》解题云:

晁氏曰:皇朝王皥奉诏撰。皥芟《五代旧史》繁杂之文,采诸家之说,仿裴松之体附注之。以本朝当承汉唐之盛,五代则闰也,故名曰《唐余录》。宝元二年上之。温公修《通鉴》,间亦取之。皥,曾之弟[1](P567)。

盖晁氏以其内容“繁杂”而入杂史类。《经籍考》又引《直斋》解题云:

陈氏曰:是时惟有薛居正《五代旧史》,欧阳修书未出。此书有纪有志有传,又博采诸家小说,仿裴松之《三国志注》附其下方,盖五代别史也。《馆阁书目》以入杂传类,非是[1](P568)。

可见陈氏因此书“有纪有志有传”体制完备,认为当入别史,不应归入杂传(传记)之中。但马端临没有认同陈氏的意见,依然将其归入史部传记类中。同样,《直斋》卷4史部别史类又著录有“《东都事略》一百五十卷”,《经籍考》卷24将其调整入史部传记类中。其下引《直斋》解题云:

陈氏曰:承议郎知龙州眉山王偁季平撰。其书纪、传、附录略具体,但无志耳。附录用《五代史》例也。淳熙中上其书,得直秘阁。其所纪太简略,未得为全书[1](P583)。

陈氏以其“纪、传、附录略具体,但无志耳”,体制较完备而归入别史,同上例一样,《经籍考》没有采纳他的意见。综合来看,《直斋》归入别史类较《经籍考》要更合理一些,《四库总目》卷50也将《东都事略》归入史部别史类。

《直斋》卷5史部典故类著录有“《四明尊尧集》一卷”与“《东家杂记》二卷”,《经籍考》分别在卷24与卷26将其调整归入史部传记类。前者引《直斋》云:

陈氏曰:司谏延平陈瓘莹中撰。专辩《王安石日录》之诬僭不孙,与配食坐像之为不恭。瓘初在谏省,未以安石为非,合浦所著《尊尧集》犹回隐不直,末乃悔之,复为此书。以谓蔡卞专用《日录》以修《神宗实录》,薄神考而厚安石,尊私史而压宗庙。于是编类其语,得六十五条,总而论之。坐此羁管台州[1]马端临.文献通考·经籍考(上).华东师范大学出版社,1985.(P576)。

此书《宋志》卷7归入集部别集类,《四库总目》卷89则将其归入史部史评类。从其内容来看《四库总目》的归类是比较合适的。

后者《郡斋》卷9亦将其归入史部传记类,《经籍考》从之,并引其解题云:

晁氏曰:亦孔传撰。孔子四十七代孙也,纂其家旧闻轶事于此书[1](P613)。

从上引此书的内容概述来看,归入传记类合适一些。《四库总目》卷57也将其归入史部传记类圣贤之属。

《直斋》卷11子部小说家类著录有“《补江总白猿传》一卷”,《郡斋》卷9将其归入史部传记类中,《经籍考》从《郡斋》归入传记类。其下解题引《郡斋》云:

晁氏曰:不详何人撰。述梁大同末,欧阳纥妻为猿所窃,后生子询。《崇文总目》以为唐人恶询者为之[1](P596)。

又引刘克庄《后村集》卷一百七十三《诗话前集》云:

后村刘氏曰:欧阳率更貌寝,长孙无忌嘲之曰:“谁令麟阁上画此一猕猴?”好事者遂造白猿之说,谤及其亲[1](P596)。

又引《直斋》云:

陈氏曰:讬言江总,必无名子所为也[1](P596)。

可知此书实为杜撰抵毁之作。并非个人事迹之实录,归入小说类是适当的,《直斋》的归类较《郡斋》和《经籍考》更合适一些。

(三)故事

《郡斋》卷6史部杂史类著录有“《贞观政要》十卷”“《太和辩谤略》三卷”等5书,《直斋》皆归入史部典故类。《经籍考》从之入故事类。

《郡斋》卷7史部职官类著录有“《中书备对》十卷”,《直斋》卷5则将其归入史部典故类,《经籍考》卷28从《直斋》将其归入史部故事类。其下引《郡斋》解题[1](P697)可知,从其内容来看,乃系纂述前代典故,当属“故事”类。晁氏可能因其源出于《周官》(《周礼》)之“要会”而归入职官类。《宋志》卷2则同《经籍考》归入史部故事类。

《郡斋》卷8史部仪注类著录有“《景德会计录》六卷”与“《皇祐会计录》六卷”两书。《直斋》卷5则将此两书归入“典故”(故事)类。《经籍考》在此两书下同时辑录晁、陈两家的解题,并依据《直斋》归类。前者辑《郡斋》解题云:

晁氏曰:皇朝丁谓谓之撰。谓景德中纂三司户口税赋之入,及兵食吏禄之费,会计天下每岁出纳赢亏之数,书成奏御[1](P694)。

又辑《直斋》解题云:

陈氏曰:……一《户赋》,二《郡县》,三《课入》,四《岁用》,五《禄食》,六《杂记》[1](P695)。

后者辑《郡斋》解题云:

晁氏曰:皇朝田况元钧撰。况两为三司使,谓夏戎阻命之后,增兵比之景德几一倍,加之吏员益繁,经费日侈,民力日疲。乃约丁谓《会计录》,以皇祐财赋所入多于景德,而其出又多于所入,著成此书上之。庶几朝廷稽祖宗之旧,省浮费以裕斯民云[1](P695)。

又辑录《直斋》解题云:

陈氏曰:元钧仿《景德》之旧,取一岁最中者为准。又为《储运》一篇,以补其阙[1]马端临.文献通考·经籍考(上).华东师范大学出版社,1985.(P695)。

可知此两书均是统计当时全国户口、郡县、税赋等方面的官书。由于其涉及的范围较广,从不同的角度出发可以归入不同的类当中。除上面所说的《郡斋》归入仪注类,《直斋》归入典故类,《经籍考》归入故事类外,《崇文》将其归入史部地理类,大概是着眼于其内容包括全国郡县。而《宋志》则同于《经籍考》归入史部故事类。要之,还是归入故事类合适一些。

《郡斋》卷14子部类书类著录有“《通典》二百卷”“《唐会要》一百卷”“《五代会要》三十卷”“《三朝国朝会要》一百五十卷”“《六朝国朝会要》三百卷”等9部。《经籍考》皆将其调整归入故事类中。《通典》和《会要》类的政书体著作,在其出现之后长时间未得到独立的分类地位,因其编纂形式与类书相似,故从《新唐书》开始及其后《崇文》、私家书目《郡斋》都将其归入子部类书类中。陈振孙在《直斋》中首先对此作出了修改,将其列入典故类中。《直斋》卷5史部典故类下著录有“《国朝通典》二百卷”,《经籍考》卷28史部故事类辑录此条,并引其解题指出:

陈氏曰:……凡通典、会要,前书及《馆阁书目》皆列之类书。按通典载古今制度沿革,会要专述典故,非类书也[1](P687)。

可见通典、会要都是有体系地编纂古今制度沿革典故的著作,是为了保存历代政治及礼乐典章制度,虽然在形式上同是采摭群书,辑录各门类或某一门类的资料,随类相从而加以编排,但其内容及社会功用并非仅供寻检、征引的工具性类书可比。《经籍考》因而从之。《直斋》和《经籍考》的作法为《四库总目》所继承发扬,清乾隆时修续“三通”合为“九通”,使之成为治国安邦的高文典册,体现在目录上则是于史部专辟“政书类”。从而最终确立其地位。

《直斋》卷14子部杂艺类著录有“《泉志》十五卷”“《浸铜要略》一卷”“《冶金录》一卷”三书。《经籍考》卷28皆将其调整归入史部故事类。这三部著作都是讲述铸币的。而《崇文》卷3则将《钱谱》《续钱谱》归入子部小说家类。《四库总目》则归入子部谱录类。

四、结语

由本文的分析可知,古籍分类中的分类类目及其归类中存在诸多问题。关于其原因,从客观分类体系上来说,古籍目录中的不少类目之间的界限不是很清晰,所涉及的领域相近而容易混淆,并且随着时代学术的发展,类目的内涵和外廷往往会发生变化。从主观立场上来说,编目者从不同的立场和视角出发,很可能将同一部书归入内容相关的不同类目中。这其中当然也不能排除编目者的疏忽大意,但总的来看,古籍书目中分类与归类的分歧大多有其历史背景和学术思想的深层原因。以上影响分类及其调整的主客观因素都在《经籍考》史部的分类中有所体现。马端临在辑录前代书目的过程中对其分类类目与具体书籍的归类进行了整合,这些调整往往都有其深层的学术背景,集中反映了学术思想的时代变迁。进而通过历代书目与学术史的分析,特别是与古籍四部书目的集大成者《四库全书总目》相对照可知,《经籍考》中的分类调整往往是继往开来的一环。其承前启后的经验与内涵均值得人们深入思考和挖掘。