清肝化瘀方治疗婴儿巨细胞病毒肝炎临床研究*

穆 静 杨 燕何 强

(首都医科大学附属北京儿童医院,北京 100045)

婴儿巨细胞病毒肝炎是指在婴儿时期由于先天、围生期或出生后感染人巨细胞病毒(HCMV)引起的以黄疸、肝脾肿大、肝功能损害为主要临床表现的疾病[1]。巨细胞病毒感染引起弥漫性肝细胞病变和胆管病变产生淤胆性肝病,广泛胆汁淤积,可使肝纤维化逐渐加重,进展至肝硬化或胆道闭锁,预后不佳[2]。近年来中医药治疗婴儿巨细胞病毒性肝炎的临床研究正在广泛开展,文献显示HCMV肝炎的证型分布以湿热内蕴证为主[3-7]。本研究采用清肝化瘀方联合更昔洛韦治疗婴儿巨细胞病毒性肝炎(湿热内蕴证)患儿。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 病例选择 1)诊断标准:西医诊断标准参照《诸福棠实用儿科学》[8]及中华医学会儿科学分会感染消化学组“巨细胞病毒感染诊断方案”[9];中医辨证标准参照《中医病证诊断疗效标准·中医儿科病证诊断疗效标准》[10]湿热内蕴证标准。 2)纳入标准:符合上述诊断标准;年龄小于6个月;儿童法定监护人知情同意受试;经医院伦理委员会批准。3)排除标准:先天胆道发育畸形,如先天胆道闭锁或先天胆总管囊肿者;先天遗传代谢病,如半乳糖血症、α抗胰蛋白酶血症者;入选时合并严重心、脑、肾、肺及造血系统疾病者。

1.2 临床资料 收集2015年1月至2017年6月首都医科大学附属北京儿童医院住院的婴儿巨细胞病毒性肝炎(湿热内蕴证)患儿105例,采用随机数字表法按2∶1的比例分为治疗组70例和对照组35例。其中治疗组男性51例,女性19例;年龄1~3月63例,4~6月7例;平均病程(45.05±21.84)d。对照组男性26例,女性9例;年龄1~3月32例,4~6月3例;平均病程(40.70±18.69)d。两组患儿年龄、性别、病程等临床资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。

1.3 治疗方法 对照组给予注射更昔洛韦,按5 mg/(kg·次),每12小时静脉滴注1次;同时给予注射谷胱甘肽、丁二磺酸腺苷蛋氨酸等保肝对症治疗。治疗组在对照组的基础上给予口服清肝化瘀方:青黛3 g,紫草10 g,紫花地丁 10 g,生薏苡仁 15 g,败酱草 10 g,土茯苓 10 g,贯众 10 g,马齿苋 10 g,生铁落 10 g,白花蛇舌草10 g,丹参10 g,泽兰10 g。每日1剂,水煎取汁,分2次口服。两组疗程均为2周。

1.4 观察指标 1)临床症状、体征和实验室指标。观察皮肤、巩膜黄染改善情况;治疗1周、2周后检测谷丙转氨酶(ALT)、总胆红素(TBIL)、直接胆红素(DBIL)、γ-谷氨酰转肽酶(GGT)、总胆汁酸(TBA)及碱性磷酸酶(ALP)水平;治疗2周后病毒学检查。2)安全性指标。体温、心率、呼吸、血压等一般体格检查;血、尿、便常规,心电图;肾功能、凝血功能。

1.5 疗效标准 参考《中医儿科病证诊断疗效标准》[11]制定。痊愈:皮肤、巩膜黄染完全消退,肝脾大回缩,肝功能恢复正常。显效:皮肤、巩膜黄染明显消退,肝脾大明显回缩,肝功能明显恢复。有效:皮肤、巩膜黄染有所消退,肝脾大有所回缩,肝功能有所恢复。无效:不符合以上标准者。

1.6 统计学处理 应用SPSS20.0统计软件。计量资料以(±s)表示,采用t检验,计数资料采用 χ2检验,均采用双侧检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

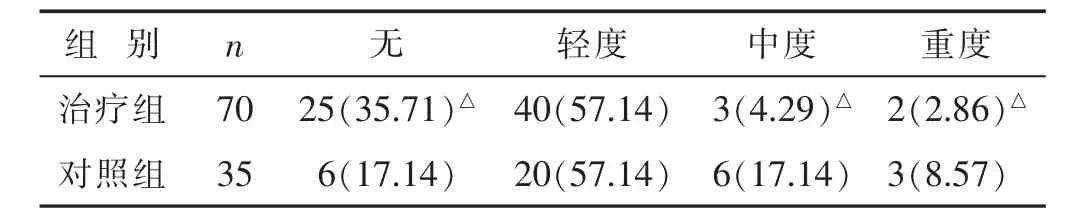

2.1 两组皮肤及巩膜黄染消退情况比较 治疗后,两组不同程度消退,与对照组比较,治疗组黄疸消退程度明显优于对照组(P<0.05)。

表1 两组皮肤及巩膜黄染消退情况比较(n)(%)

2.2 两组治疗前后血清肝功能指标比较 见表2。两组治疗2周后的肝功能指标均较治疗前显著降低(P<0.05)。 治疗 2周时,治疗组 TBIL、ALT、GGT 的水平明显低于同期对照组(P<0.05)。

表2 两组治疗前后血清肝功能指标比较(±s)

表2 两组治疗前后血清肝功能指标比较(±s)

与本组治疗前比较,*P<0.05;与对照组治疗后比较,△P<0.05。下同

组别 时间A L T(U/L) T B I L(μ m o l/L)D B I L(μ m o l/L)G G T(U/L)T B A(μ m o l/L) A L P(U/L)治疗组 治疗前(n=7 0)治疗 2周对照组 治疗前1 6 6.8 2±5 7.7 0 1 3 9.6 5±3 9.1 9 5 7.3 7±3 0.0 6 5 0.9 0±2 9.3 6 5*△ 3 9.7 5±2 2.6 2*△ 3 0.1 0±2 3.7 3*1 6 6.1 7±6 1.8 7 6 1 3 3.9 6±4 4.8 4 5 9.6 3±2 1.8 5 1 7 9.3 6±6 1.6 7 9 5.8 8±3 2.3 4*△1 7 8.6 6±5 8.2 6 1 0 2.0 3 6±5 0.0 8 5 4 2.1 4±2 9 0.0 7 7 2.4 3±4 0.2 5*4 0 9.7 9±1 5 7.6 9*1 1 6.3 5 3±6 6.8 3 5 1 9.4 1±2 8 4.1 2(n=3 5)治疗 2周8 9.1 5±3 8.8 2 1* 4 8.1 3±3 3.7 9* 3 0.1 4±2 4.4 8*9 7.3 3±3 5.4 5*8 2.8 8±3 9.3 7*4 0 0.1 7±1 9 0.3 4*

2.3 两组治疗前后病毒学检查比较 见表3。治疗前后CMV-IgM转阴率两组差异有统计学意义 (P<0.05)。

表3 两组治疗前后病毒性转阴率

2.4 两组临床疗效比较 见表4。治疗组临床愈显率与总有效率明显高于对照组(P<0.05)。

表4 两组总体疗效比较(n)

2.5 安全性指标 治疗过程中两组均未出现安全性指标的异常。

3 讨 论

本病属于中医学“胎黄”“黄疸”范畴。中医学认为“胎黄”病因与胎儿受母体热毒有关,病机主要责于湿热毒邪侵犯于中下焦[12]。湿热毒邪,壅塞肝胆,湿热黄疸失治或病情进一步发展为瘀热黄疸[13-15]。

组方时抓住其发生与胎毒有关的病因学说,同时抓住“黄疸”不无瘀血阻滞的特点。在遣方用药上立足“清”“利”“化”。 本方用青黛、紫草、紫花地丁、生薏苡仁、败酱草、土茯苓、贯众、马齿苋、生铁落、白花蛇舌草、丹参、泽兰等以祛湿解毒,活血通络,疏肝散结,既针对主证治疗,又兼顾次要症状,选药精当。其中青黛、紫草清利肝热、凉血散瘀,生薏苡仁清热祛湿,紫花地丁、败酱草、土茯苓、贯众、马齿苋、生铁落、白花蛇舌草清热解毒,丹参、泽兰疏肝解郁、活血化瘀,从而肝气方能疏达,胆汁通畅,对退黄降低肝酶,恢复肝功能均有较好的临床作用。清肝化瘀方意在清热祛湿,利胆退黄,兼活血化瘀,使胆道通畅,肝气调达,以防止胆汁淤积日久转生癥瘕、积聚。

HCMV可感染小儿肝脏内的各种细胞,包括肝细胞、胆管上皮细胞、血管内皮细胞。据0range等在实验小鼠上观察,其发病机制先期为病毒直接损害宿主细胞,引起病变,接着伴随HCMV引发宿主产生肿瘤坏死因子(TNF),造成对肝脏的免疫损伤[16]。田萌萌等研究发现,清肝化瘀方具有良好的促进感染细胞修复、促进受抑制细胞增殖的作用,可较好地阻遏HCMV感染[17]。

本试验通过使用清肝化瘀方联合更昔洛韦治疗婴儿巨细胞病毒肝炎(湿热内蕴证)患儿,与单使用更昔洛韦进行对比,治疗组黄疸消退程度明显好于对照组,治疗组TBIL、ALT、GGT的水平明显低于同期对照组。治疗前后CMV-IgM转阴率两组有显著性差异。综上所述,婴儿巨细胞病毒肝炎(湿热内蕴证)患儿,在更昔洛韦治疗的基础上,加服清肝化瘀方,可以有效改善患儿皮肤及巩膜黄染,有利于肝脾回缩,改善胆红素及肝功能,抑制病毒复制,改善预后,安全性好。