日本在中国台湾推行的日语奴化教育及其危害

程志燕

日本在中国台湾推行的日语奴化教育及其危害

程志燕

(天津外国语大学 日语学院,天津 300204)

日本自1895年占领中国台湾的50年间,为了同化台湾人民,达到永久统治的目的,强制推行日语教育。本着“培养日本国民精神”,把台湾人变为日本人的宗旨,其教育方针根据台湾社会状况及日本对外战略的变化,先后经历了从“渐进主义、内地延长主义到战时体制”的三次调整;教育的途径和方法是开设国语学校、国语传习所等公立学校,同时以国语讲习所、简易国语讲习所、幼儿国语讲习所、国语普及会等形式,在全岛开展日语的社会普及运动;教学内容除了讲授日语外,还包括传授知识技能的社会课和培养忠君爱国精神的修身课。由于台湾民众的抵制和反抗,日本殖民当局的日语奴化教育未能达到预期效果,但也一定程度地导致了台湾的畸形文化现象,甚至贻害至今。

中国台湾;日语;奴化教育;皇民化

一、引言

1895年4月,日本在甲午战争中获胜,迫使清政府签订《马关条约》,赔款2.3亿两库平银并割让台湾。同年6月,日本占领台湾,至1945年8月日本战败投降,其对台湾的统治长达半个世纪,给台湾地区人民带来了巨大的灾难和痛苦。日本在统治台湾期间,为了达到永久统治的目的,把台湾人同化为日本人,不惜采用各种方式对台湾人洗脑,强制推行日语教育便是其重要手段之一。其文化殖民政策虽然没有成功,但是确实产生了极大的危害作用,造就了一些畸形文化现象,甚至贻害至今。故研究日本统治台湾时期的日语奴化教育对分析这一现象的成因有着重要的意义。

近年来国内学界对日本侵华教育史以奴化教育为主题的研究相对丰富,有关日本统治台湾时期的政策史方面的研究成果颇丰,但就日语奴化教育的相关研究则有待于进一步深入。现有相关研究中,国外学界较有代表性的研究中,矢内原忠雄(1964)和山川均(1985)则对殖民地时期台湾地区的施行整体政策进行了详细地论述。关正昭(1997)从语言政策史的角度出发,运用了诸多材料详述了战前日本在殖民地强制推行日语教育的实态,明确地指出当时的日语教育是在日本霸权主义下强制实施的,并对当时的政策和教育理念进行了批判,体现了作者鲜明的历史观和立场,但是多处提出了问题而缺少深入分析。酒井惠美子(2009)则对当时官方学校教科书的编写、课程设置及词汇使用等进行了深入的分析。有关国内的相关研究中,陈小冲(1995)对当时台湾地区的教育简况和发展进行了论述。李晓红(2012)对殖民地时期台湾地区初等教育的演进历程进行了梳理,归纳了其基本特征。张国锋(2018)将台湾的日语分为日据时期强制推广,到两蒋时期限制学习使用,再到李登辉执政之后得到全面普及的三个阶段。其中,论述到了今天台湾日语的发展,促进了岛内民众尤其是青年学生群体对日本的了解,但也在一定程度上淡化了人们对殖民统治残酷性的记忆,甚至带来了汉语教育主体丧失的风险。这些相关研究虽然不是以日本统治台湾时期的日语奴化教育的专题研究,但是对本文具有重要启发意义。本文拟围绕日本在台推行日语教育的体制、手段及教学等相关内容,对这一时期的日语奴化教育进行深入分析。

二、日本在台强制推行日语奴化教育的体制和政策

日本于1895年6月占领台湾后,海军大将桦山资纪首任台湾总督。日本政府在《关于赴任之际政治大纲的训令》中,明文规定了在台湾实行殖民统治的大政方针,即台湾作为日本的新版图,亟待沐浴皇化,因此,要通过文化教育,泯灭台湾人的民族意识和国家观念,使之心甘情愿做日本殖民统治者的顺民和奴仆。

1 日语教育体制的建立

日本在台湾实施殖民教育主要以强制推行日语教育、大量输入日本文化为主要手段,将推行日语作为文化侵略的桥梁。在台湾开启日语教育的核心创始人是伊泽修二。1895年,伊泽出任台湾总督府学务部代理部长,率领六名教师来到台湾,在台北郊外的芝山岩以“国语”教育①为名,开始了日语教育,迈出了日本在台湾推广日语的第一步。台湾总督府民政官后藤新平在1896年12月的讲话中说:“本岛统治之根基,在‘国语’之普及与国民性之涵养;故加速实施初等义务教育制度,强迫入学,从根本上施以同化最为紧要。”(武强,1994:11)日本推行日语的目的是加强殖民统治,废除台湾语,通过与日本人接触,同化台湾人,培养所谓“国民”性格,使其忘却故国。为了达到这一目的,日本占领台湾后很快建立了一套日语教育体制。

第一,废除了清代的教育机构。清代台湾的教育较为普及,全台设有府、县、厅儒学13所,常设书院30所,各街、庄、里、社多设有社学、义学和民学,其中,为数众多的义学,主要接收贫困家庭子弟免费入学。日本占领台湾后,废除了府、县、厅开设的儒学、书院、社学和义学,并对各街、庄、里、社的民学实行限制,直至最后废止。

第二,在台湾总督府下设立教育行政机关学务部,并在地方县、厅设庶务课,形成了严密的教育行政体系。学务部是台湾最高教育行政机关,下分教务、编纂两课,主管学堂筹建和各种日语会话手册及日语教科书的编辑出版等工作。1896年4月,台湾殖民当局制定《民政局学务部处务细则》,在教务课下分设学务挂、庶务挂、会计挂;在编纂课下分设编书挂、刊行挂,形成了较为严密的教育行政体系。由于殖民统治的不稳定和政策多变,日本占领台湾期间教育行政机构变动频繁,前后变更达21次之多。

第三,反复修订总督府教育行政机关的办事规程,以及各下属部门的职责和办事细则,形成了较为健全的规章制度。如1896年制定《学务部处务细则》,1899年制定《学务课事务分掌规程》,1911年制定《学务部处务规程》,1917年修正《学务部处务规程》,1927年制定《文教局处务规程》,1929年修正《文教局处务规程》等。

第四,建立了以《教育敕语》为核心内容的思想教育体制。《教育敕语》,是日本天皇关于教育的圣旨。1890年,明治天皇颁布《有关教育的敕语》(后简称《教育敕语》),并将《教育敕语》与“御照”、三大节日仪式、“国歌”、修身课等组合成一个系列。殖民当局还要求各级学校分别制定《贯彻教育敕语精神案》、《对敕语奉安所应遵守的礼法规定》等实施细则,旨在把师生束缚在“忠君爱国”、“报答皇恩”的精神桎梏之下,自觉的为“帝国的强盛”和侵略战争服务。

2 日语教育政策的演变

日本统治台湾的初期(1895-1918),由于台湾人民的反抗和抵制,“渐进主义”成为“国语”教育的基本指针。1895年10月,伊泽修二向首任台湾总督桦山资纪呈送了“新领地台湾之教育方针”,认为殖民地教育就是输出国家教育,而同化政策的核心就是日语教育(関正昭,1997:8)。这一建议得到认可,占领台湾初期的殖民教育基本是按照伊泽的思路进行的。

1898年,第四任总督儿玉源太郎提出,台湾的教育要采取“渐进主义”,速度不可太急,范围也不可过宽,若此台湾人才能长期处于愚昧状态。总督府民政官后藤新平的看法则是教育“无方针主义”,认为“教育只需讨论如何普及日语即可”。在这一方针下,台湾教育普及的进度放缓,大多数台湾人失去了接受学校的机会,一小部分人即使进了学校,也只能是学习日语并接受“同化教育”。

这一时期实行日、汉、“番人”三轨教育体制,即不同身份的人分别进入特定的学校就读,实施“差别教育”,意在压低台湾人子弟的学业程度,扼杀其学习文化科学知识的权利。具体情况是,日本儿童在六年制的小学就读,汉人子弟大多只能进四年制的公学校,“番人”即少数民族儿童只能在三至四年制的“番人公学校”或“番人教育所”学习。对于这种典型的“差别教育”,日本学者山川均(1985)指出:“台湾的学校从上到下都是按照台湾人和日本人的‘民族线’明确划分的,日本人学校与台湾人学校相比,台湾人学校的程度很低。与住在台湾的日本人相比,台湾人只接受‘贱价的教育’是不争的事实。”

日本统治台湾的中期(1919-1936),推行所谓“内地延长主义”的“内台共学”政策。一战后,民族自决浪潮激发了台湾人民的反日情绪,一些先进知识分子发出了教育平等的呼吁。迫于舆论压力,日本决定“改采文官本位主义,教育采彼我同一方针”,开始实行“内地延长主义”政策。采用这一政策的依据是台湾经过20余年的殖民化管理,业已实现部分“同化”,改变差别教育的条件初步具备,因此,可以不再区分台湾人或日本人地“内台共学”。“内地延长主义”不过是“同化主义”的新提法,其“同化”台湾人、培养“顺民”的目的丝毫未变。

这一时期的教育政策主要是通过两个《台湾教育令》体现的。1919年的《台湾教育令》建立了台湾人的统一学制。学校的增设,增加了台湾人子弟的入学机会,但是依然无法满足台湾人的实际受教育需求,许多家境较好但无法上学的孩子不得不到日本或祖国大陆上学。1922年2月6日,台湾殖民当局颁布新的《台湾教育令》,规定日本人和台湾人均可在同一学制下接受教育。尽管如此,差别教育现象依然无法从根本上改变,享受大、中等教育的主要还是在台湾的日本人。《台湾教育令》的本质“是确保日本人的支配地位”,维持其对台湾的殖民统治。

日本统治台湾的末期(1937-1945),疯狂推行“皇民化教育”。1937年,全面侵华战争开始后,日本举国掀起国民精神总动员运动,台湾总督府也设立了“国民精神总动员本部”,发起“皇民奉公运动”。台湾总督府公然宣称:“台湾的教育方针就是在培养皇民和强化国民精神。”(李园会,1997:272)台湾总督小林跻造强调,要在台湾“设法贯彻皇国精神,振兴普通教育,匡励语言风俗,培养成为忠良帝国臣民的素质。”(许极墩,1996:424)为了贯彻“皇民化精神”,总督府不仅再次修改《台湾教育令》,发布《国民教育令》,而且制定了《台湾公立国民学校细则》、《决战教育措施纲要》、《战时教育令施行规则》。在日语教育方面,强力推行日语“常用运动”,在全岛普及日语,确定日语家庭,同时处罚不讲日语的学生。“皇民化教育”使台湾人民经历了痛苦的文化洗脑过程,台湾传统文化惨遭破坏。

三、日本在台推行日语教育的方式和手段

日本殖民当局在台湾推行的日语教育,覆盖面广泛,采用的方式和手段主要包括以下方面。

1 建立公立日语学校

1896年3月31日,台湾总督府公布《台湾总督府直辖诸学校官制》,决定成立直属总督府的台北“国语”学校以及各地“国语”传习所。4月9日,宣布“国语”学校设在台北,另设三所附属学校。“国语”学校为初等教育机构,办校宗旨是为台湾人学日语、日本人学台湾语(即闽南语)及培养日语教师,后来发展为拥有语学部、师范部、讲习科、实业部、中学部及附属学校的综合教育机构。

殖民当局认为,在台湾普及日语,首先要培养足够的日语师资。因此,“国语”学校成立后,最早开办的就是讲习科。讲习科是短期培训日语教员的机构,1896-1901年共举办七届,毕业264人(庄明水,2005:144)。讲习科学员全部在日本本土招收,具有小学教员资格的在职教师经过两次笔试和一次口试后方可录取。毕业生多数被分配到各地“国语”传习所和公学校任教,成为台湾首批日语教育力量。

从1896年起,殖民当局先后在台北、淡水、基隆等14个城市设立初级日语学校“国语”传习所。1896年6月22日发布的《台湾总督府国语传习所规则》明文规定:“‘国语’传习所的宗旨是向台湾人传授‘国语’,资其日常生活,以养成日本的国民精神。……本传习所以教授‘国语’为宗旨,重在道德教育及智力开发。道德教育是教育学生尊敬皇室,热爱国家,重人伦,养成本国国民精神;智力开发是培养生存立业所需的知识技能。”显然殖民当局的不只是传授日本语言,更重要的目的是通过日语教育同化台湾人,使其换语换心,成为新的“日本人”。

日本占领台湾初期,“国语”传习所直属于总督府,经费由总督府支付。随着时间的推移,“国语”传习所暴露出许多局限性,无法满足殖民统治的需要。为此殖民当局于1898年公布“台湾公学校令”,设立小学校专收日本儿童入学,各地“国语”传习所改为招收台湾儿童入学的公学校,设立招收少数民族儿童入学的“番童教育所”和“番人公学校”。公学校教职员薪水及旅费由总督府承担,其他经费主要由民众负担,由所在街、庄、社负责征收。学生入学需交纳学费,但家庭贫困者可免除学费,一家有两人入学的可以减免学费。

2 建立各类推广日语的机构

从1929年开始,为了让所有台湾人接受日语普及教育,殖民当局在全岛开设大量“国语”讲习所、简易“国语”讲习所、幼儿“国语”讲习所、特设“国语”讲习所等教育设施。“国语”讲习所是一种简易国民教育设施,主要对未入学的青少年进行日语教育。上课时间一般在晚上,修业年限以两至三年居多。教学要求除了学习日语外,还进行德育教育,传授实用知识技能。在台湾殖民当局的组织下,“国语”讲习所遍布全台,达到一部落一所的规模。简易“国语”讲习所以中、老年人为对象,以近邻10至20户为一班,以部落集会所或民房为上课地点,在农闲或晚上进行日语教育,学习期限一般为3至6个月。据1935年统计,当时全台共有简易“国语”讲习所754所,教师1 423人,已毕业人数为35 634人,在学学生31 378人,出席率高达86.82%。幼儿“国语”讲习所的授课对象是学前幼儿,以训练日语口语为主。上课地点一般在国民学校或“部落”集会所,每个讲习所约20至50人,学习期限每年100天,200学时以上。到1942年,全台有幼儿“国语”讲习所1 797所。特设“国语”讲习所附属于“国民学校”,以受学校规模限制未能就学的6至12岁学龄儿童为对象,讲授类似于“国民学校”的教学科目,学习期限为三年。1942年,台湾共有特设“国语”讲习所778所,教师1 330人学生52 614人。1941年,台湾殖民当局还指定三所“国语”讲习所为特别指导“国语”讲习所,进行日语教学的示范,以制定和调整教育对策,推进日语普及。

3 其他日语推广方式

为了普及日语,殖民当局可谓挖空心思。1914年,台中率先在辖区内普设“国语”夜学会,吸收不善日语的台湾人入会,每期三个月,每晚授课1个半小时。教学内容以日语为主,结合学习日常礼节。在台中的影响下,其他各地相继设立五花八门的日语学习组织,如“国语”练习会、“国语”普及会、“国语”研究夜学会、“国语”练习所等。同时,全台各地的社会团体,如升新会、妇人会、同风会、矫风会、自修会、青年会等,也都积极推行日语的讲习,每期一年至数年不等。

为使日语普及到每个家庭成员,殖民当局还建立了“国语”常用家庭制度。“国语”常用家庭的认定标准是,必须全家说日语,并以日语养育子女,家庭生活充满皇民化的氛围。一旦被认定为“国语”常用家庭,便可获得各种优待,如进入中小学学习、公务员录用、就业选择、赴日考查、物质分配等。据统计,1942年认定“国语”常用家庭9 604户,共77 579人。

4 推广日语教育的激励措施

为了普及日语教育,“调动”台湾人学习日语的热情,日本殖民当局还采用了各种所谓的“激励”措施。一是精神“激励”,为了诱导台湾人到日本开办的公立学校学习,殖民当局竭力与地方士绅拉关系,套友谊,希望他们把子女送入公立学校,并成为殖民当局的代言人和公立学校的宣传员。还通过各种途径宣传公立学校的先进教学方法,诱使台湾人子弟入学。例如,苗栗“国语”传习所开学之日,本田教授当众作酸性色素变化的试验,石蕊试纸一会儿变红,一会儿变蓝,继而放映幻灯片,观众无不惊叹。宜兰“国语”传习所的学生时常列队唱着歌外出,私塾里学习学生心情已经被新式教育的歌声勾走(汪知亭,1978:41-42)。二是物质激励,公立学校的学生生病时,能够得到医药和治疗,有妻室的学生可以得到伙食费及零用钱补助,贫困学生的家庭可以减免租税,“国语”传习所毕业生择业时也有优势,公务员、职员、文员等较为优越的岗位是对其开发的。而殖民当局举办的全岛“国语”演讲比赛以及各地组织的各类日语普及奖励活动也是一种精神和物质激励并举的措施。

四、日本在台推行日语教育的教学内容

日本殖民当局在台推行的日语教育,教学内容除了日语外,日本社会文化、“忠君爱国”的德育教育也是其主要内容,其目的就是要培养既懂日语又效忠于日本的“皇民”。

1 日语教学

日本在台湾推行的日语教育,是根据不同的教育对象作出具体安排的。初级日语学校“国语”传习所的教学内容,以“国语”、阅读作文和古汉语为主。使用的主要教材为日本文部省编辑局编《日本语教科书》、《新日本语言集》、《小学读写教科书》、《小学阅读作文挂图》、《小学阅读》等。总督府学务部还组织编写了若干适用于台湾的教科书和教师教学参考书,如《台湾适用国语读本初步》、《教育敕语的解释汉译》《小学校读本教授书的土语对译》、《小学读本教授指针》、《小学读本作文挂图教授指针》、《日本语法及文法教授书》、《台湾十五音及字母表附八声符号》、《国语教科参考书》等,其中1896年11月出版的《台湾适用国语读本初步》是第一本由台湾总督府编纂的日语教科书,该读本内文分上下两栏,上为日文,下为台湾语(即闽南语)翻译。

对于各科教学也有具体要求,如对阅读作文课的要求是在教授“国语”的同时,使学生掌握文字、词句、文章的阅读方法、连缀方法及其意义,熟练运用恰当字句表达自己的思想,解释他人的文章。阅读作文之外,要引导学生了解国情及古今形势,以及同海外各国的关系;了解自然现象、自然规律,告知学生人类要在世间生存所必需遵守的规矩。

2 社会课教学

殖民当局制定的《台湾总督府国语讲习所规则》规定:“‘国语’讲习所,系对未常用‘国语’而又未受正规学校教育者,授予‘国语’,施以德育,启发其生活上所必需之知能,以提高其为国民之资质为目的。”因此,“国语”讲习所的主修教学科目是日语,只要达到熟练日语会话、养成日语说话的习惯即可。辅修科目为修身、礼节、算术、歌唱、体操、游戏、裁缝等,目的是养成“和亲待人的情操”,掌握对实际生活有直接助益的知识技能。辅修课程的安排和课时数无硬性规定,是根据教师的判断决定。

3 修身课教学

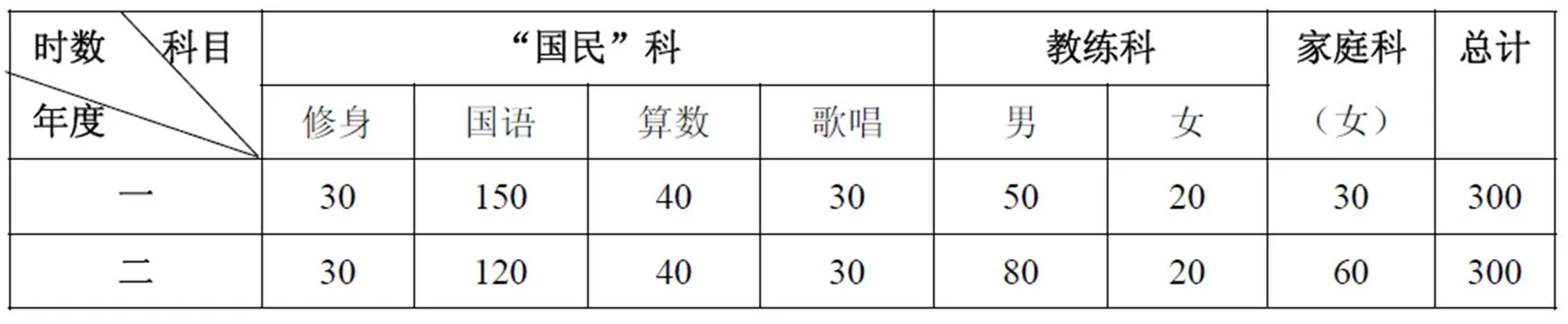

日本发动太平洋战争以后,台湾殖民当局开展了皇民化运动,教育被纳入“战时体制”。1942年,台湾殖民当局公布《国语讲习所教育之刷新强化要纲》,宣布“应当前局势需要,自1943度起的四年计划中,对本岛未受教育的青少年普施基本“国民”生活教育,务使其实践生活直接服从于增强战力,以期在特殊情况下将台湾纳入总体战架构”。在此期间经过调整的“国语”讲习所开设的科目有“国民”科及教练科,女子另加家庭科。“国民”科设置修身、“国语”、算数、歌唱四门课,其课程安排如表1(庄明水,2005:167)。

表1 1943年“国语”讲习所课程和时数安排表

根据要纲,“国民”科的教育宗旨是“阐明‘国体’精华,修炼实践实践上能够顺应时局的‘国民’生活所必需的基本知识与技能”,修身课的宗旨则是“奉教育敕语旨意,阐明实践臣道的真义,坚持皇国臣民的节操”。殖民当局强调“‘国民’教育以修身科为中心,其他学科归服之,此系近世教育诸大家所倡导,于本岛教育尤为必要”(周婉窈,2001)。殖民当局极为重视修身教材的编撰,先后在台使用的三修身教科书是《公学校修身书》、《公学校修身书(修订版)》、《初等科修身》,其中的《公益》、《公民义务》、《我国》、《明治天皇》、《靖国神社》、《忠义》等课文,不遗余力地宣扬了“臣民之道”、“忠君”、“爱国”、敬神等内容。

五、日本在台推行日语教育的后果

与二战期间日本占领的新殖民地不同,台湾是被日本视为永久吞并的新领地经营的,因此,其在台湾推行的日语教育,原本是出于同化台湾人的基本国策。那么,其长达半个世纪推行日语教育的效果如何呢?

1 日语普及率

根据日本殖民当局统治台湾期间进行的调查,1942年台湾熟悉日语的人占人口总数的54.18%。但是这些统计数字有明显的夸大成分,因为殖民当局是把各种短期日语培训班,包括各街、庄、“部落”的“国语”讲习所、简易“国语”讲习所、幼儿“国语”讲习所、特设“国语”讲习所的男女老少全部计算在内的。这些讲习所一般都在夜间或农闲上课,许多人只上两三个月,每天两学时,且两学时中还要上修身课,接受政治训话。为了活跃气氛,还要唱歌、跳舞,交流学习日语经验,实际学日语时间只有一个多学时。对台湾人来说,日语是外国语,在两三个月内学会这门外语,是根本不可能的(叶荣钟,1985:258)。正如一位日本人所说:“持续四十年的‘国语’普及事业徒具虚表,实效不高。也许只能说是学校的‘国语’,日人的‘国语’,国语演习会的‘国语’,广播节目‘国语普及之夜’的国语,商用的‘国语’等。因为教师都不甚热心,故学生只在上课时用,一出教室便只使用台语,所以成效不彰理所当然。”(南岳生,1981)

2 同化效果

日本殖民当局在台推行的日语教育,教学内容除了日语外,日本社会文化、“忠君爱国”的德育教育也是其主要内容,其目的就是要培养既懂日语又效忠于日本的“皇民”。日语在台湾的普及率虽然不高,并不意味日语教育完全没有效果。事实上,殖民者当局在占领台湾后期实施的“皇民化运动”,已经渗透到社会的每一个角落,部分台湾人的信仰和生活习惯发生动摇,祖国意识和民族传统已经模糊。据一位台湾人回忆:“小学时和一个日本小孩激烈地打斗,我真的揍他!他叫我‘清国奴’,我就揍他。我非常伤心,不是因为清国奴是对台湾人或中国人侮辱性的称呼而伤心,我伤心的是因为我不是清国奴,我和他一样都是彻底的日本人!我那时大概是这么想的。”(Petchara,1999:135)日本占领台湾时期,确有少数人心甘情愿地当“皇民”,在皇民奉公会谋得一官半职,享受优惠待遇。他们对日本天皇崇拜有加,对日本政府感恩戴德(庄明水,2005:478)。战后有许多台湾人甚至对自身的文化身份都感到迷惑,曾就文化归属问题展开过一场讨论。“皇民化运动”所造就的文化畸形儿,至今仍数典忘祖,宣称自己是日本人(张红梅,2011)。

尽管如此,日语教育始终受到台湾人民的抵制和反抗,绝大多数台湾人民没有被同化也是事实。深深扎根于台湾民众心中的悠久中国传统文化和汉语,形成了对日语和殖民文化的强大排斥力,这种排斥力不是靠殖民当局的几十年强制奴化教育所能改变的。台湾人士谢东闵指出:“日本统治了台湾半世纪,禁止读汉书,强迫进日语学校,说日本话,但是台湾人回到家里还是说福建话或客家话,偷偷请识汉文的前辈教读中国书,可见台湾同胞仍然是忠于国族,念念不忘祖国的。”(薛军力、徐鲁航,1997:214)日本殖民当局妄图通过普及日语和传播日本文化等手段,控制在殖民地统治环境下成长起来的新一代台湾知识分子,然而新一代知识分子中却不乏民族运动的先锋和,蔡培火、蒋渭水、连温卿、黄玉斋、张深切、赖和等一大批知识分子,通过写作诗文、编写史书、创办报刊、经营书局、开展台湾话文运动,保存和传播了祖国文化、成功抵制了日本的同化政策。

六、结语

综上所述,日本统治台湾时期的日语教育,目的是通过普及日语和传授日本文化,从根本上废弃台湾的传统中华文化,泯灭台湾人的民族意识,使台湾人的“汉族性蜕变成为日本的民族性”,“台湾的外地性转化为内地性”。实现台湾人的心性同化,成为效忠日本天皇的臣民。台湾的殖民教育基本上采用日本内地延伸主义,是日本国内军国主义教育在殖民地的移植。这种移植,既有日本皇道文化的强行移植,又有教育制度的强行移植,并紧密配合军事侵略和经济侵略而进行。因此,日本在台湾推行的教育是一种残酷的、法西斯式的教育形态。日本在台殖民当局的日语教育,是根据台湾本地的社情和日本对外战略的需要不断调整方针政策的,“糖果和皮鞭”作为日语普及的推进手段,可谓花样百出,费尽心机。这种文化殖民政策虽然未能取得预期效果,但也确实使很少一部分台湾人产生了浓厚的亲日情结,这些人以“皇民世家”为荣,忘却了祖宗,丢掉了中华传统文化之根,时至今日,这种扭曲的文化现象依然在台湾岛内余魂未散。语言对于一个国家的文化传播、形象认知、加强理解等方面有着无可替代的重要作用,但也是一把双刃剑。具有文化侵略性的语言教育所造成的惨痛教训为世界各国在战后日语教育的推广有着重要的启示作用。

注释:

① 台湾总督府首任学务部长伊泽修二在提交给民政局的《学务部施设事业意见书》中,建议设立国语传习所,此后国语成为日本语的代名词。

[1] 陈小冲. 1995. 日据时期台湾教育发展述论[J]. 台湾研究集刊, (3): 152-159.

[2] 関正昭. 1997.日本語研究史序説[M].東京: スリーエーネットワーク出版.

[3] 酒井惠美子. 2009. 殖民地台湾日语教育浅论——以官方学校教科书的编写为中心[A]. 日据时期台湾殖民地史学术研讨会论文集[C]. 北京: 中国社会科学院近代史研究所.

[4] 李晓红. 2012. 日据时期台湾初等教育之研究[D]. 重庆: 西南大学.

[5] 李园会. 1997. 日据时期台湾师范教育制度[M]. 台北: 台北南天书局.

[6] 南岳生. 1981. 国语的普及与本岛统治的国策[J]. 台湾自治评论, (1): 42 .

[7] 派翠西亚·鹤见. 1999. 日治时期台湾教育史[M]. 林正芳译. 宜兰: 宜兰仰山文教基金会.

[8] 矢内原忠雄. 1964. 日本帝国主义下的台湾[M]. 台北: 台湾银行.

[9] 山川均. 1985. 日本帝国主义铁蹄下的台湾[A]. 王晓波. 台湾的殖民地伤痕[C]. 福建: 海峡学术出版社.

[10] 汪知亭. 1978. 台湾教育史料新编[M]. 台湾: 台湾商务印书馆.

[11] 武强. 1994. 日本侵华时期殖民教育政策[M]. 沈阳: 辽宁教育出版社.

[12] 许极墩. 1996. 台湾近代发展史[M]. 台北: 台北前卫出版社.

[13] 薛军力, 徐鲁航. 1997. 台湾人民抗日斗争史[M]. 北京: 北京燕山出版社.

[14] 叶荣钟. 1985. 台湾人物群像[M]. 台北: 台北帕米尔书店.

[15] 周婉窈. 2001. 失落的道德世界——日本殖民统治时期台湾公学校修身教育之研究[J]. 台湾史研究, (2): 1-63.

[16] 庄明水. 2005. 日本侵华教育全史(第四卷)[M]. 北京: 人民教育出版社.

[17] 张红梅. 2011. 日据时期台湾的语言教育[J]. 长江大学学报(社会科学版), (4): 82-83.

[18] 张国锋. 2018. 试析台湾地区日语教育的变迁与影响[J]. 现代台湾研究, (3): 53-59.

2018-09-09;

2018-10-14

天津市哲学社会科学规划课题一般项目“日本战后日语教育国际化及其对中国文化走出去的启示”(TJSL16- 004)

程志燕,讲师,博士,研究方向:日本教育

H36

A

1008-665X(2018)6-0111-09