肩水金關的交通與“出入”通行證

[日] 藤田勝久

關鍵詞: 肩水金關 交通 傳 “出入”通行證

序 言

在漢代的地方行政體系中,作爲聯結中央與地方關係的重要紐帶,其文書傳遞及交通系統是極爲重要的組成結構。關於漢代的交通系統,迄今爲止除了居延舊簡之外,我們還通過懸泉漢簡與居延新簡(金關漢簡)等出土簡牘對於當時作爲通行證使用的傳和符的使用情況有了詳盡的瞭解。(1)下揭論著對諸説進行了紹介,並考察了其特徵。冨谷至: 《文書行政の漢帝國》第Ⅲ編第二章《通行行政》,(名古屋)名古屋大學出版會2010年。藤田勝久: 《漢代交通與傳信的功能——以敦煌懸泉漢簡爲中心》,《白沙歷史地理學報》第12期,2011年;《金關漢簡的傳與漢代交通》,《簡帛》第七輯,上海古籍出版社2012年;《肩水金關與漢代交通——傳、符的用途》,中共金塔縣委、金塔縣人民政府、酒泉市文物管理局等編: 《金塔居延遺址與絲綢之路歷史文化研究》,甘肅教育出版社2014年;《中國古代國家と情報傳達》第九章《エチナ河流域の交通と肩水金關》,(東京) 汲古書院2016年。從其中的記録可得知,由中央與郡、縣、候官頒發的公用傳,以及由縣頒發的私用傳在廣泛的帝國疆域内作爲各個關隘渡口之間往來的通行證明,是一種供長距離使用的公務文檔。這類傳,在懸泉置遺址出土的類型中屬於公務旅行的住宿用材料,而在肩水金關出土的類型則被確認爲維繫交通並附有檢查功能的材料。另外,關於傳的使用,分爲中央與郡縣頒發的公私兩種形式,在確認傳的性質時,其文字内容可見,封泥匣不是密封的封泥,具有證明頒發官府的證據印的作用。因此,懸泉置與肩水金關出土的傳,並非旅行者們攜帶的原有實物,而是在駐留地進行身份確認時複寫的記録(副本、抄本)。

在此之後,《肩水金關漢簡》(肆)(伍)公佈,又對之前我們的一些觀點進行了補充。(2)甘肅簡牘博物館、甘肅省文物考古研究所、甘肅省博物館、中國文化遺産研究院古文獻研究室、中國社會科學院簡帛研究中心編: 《肩水金關漢簡(肆)》,中西書局2015年;《肩水金關漢簡(伍)》,中西書局2016年。尤其是從肩水金關遺址的關門EJT37與EJF3出土了更多的與傳相類似,但書寫格式與用途卻不同的通行文書。這些均爲下達給特定關隘的文書——名爲“出入”的一種通行證,其中使用了類似“如牒,書到,出入如律令”等用語。此類簡牘的用途,是否與旅行者所攜帶的傳一類文書有所不同,或者是作爲傳的替代所使用的通行證件,現在尚存疑點。另外,“出入”通行證與之前被稱爲“致”的文書之間的關係也是一個待解決的問題。(3)裘錫圭《漢簡零拾》(《文史》第12輯,中華書局1981年)將致分爲三類: ① 爲遞送物品而使用的文書,② 接受物品而使用的文書,③ 出入關門而使用的文書。另外,李均明《簡牘文書“致”考述》(《初學録》,蘭臺出版社1999年)、大庭脩《漢代の符と致》(《漢簡研究》第二篇第二章,同朋舍出版1992年)等文章的研究,青木俊介《肩水金關漢簡の致と通關制度》(《日本秦漢史研究》12,2014年)中通過比較其與“致”之間的關係對通行證進行了研究。鷹取祐司《肩水金關遺址出土の通行證》(鷹取祐司編: 《古代中世東アジアの關所と交通制度》立命館大學2017年)中,研究了漢簡的集成與“出入”通行證。

本文希望確定金關漢簡中所見的傳與“出入”通行證的特徵,並嘗試重新探討漢代交通系統的實際情況。

一、 圍繞“出入”通行證與“致”的各類觀點

以前關於漢代通行證件的研究,多關注傳與符的考察,相對而言研究“出入”通行證的數量較少,也幾乎不引起重視。另外,與“出入”通行證有密切關係的“致”的内容也留有很多問題值得研究。因此,筆者在此整理了之前的相關問題資料以及各類觀點的主旨來做對比。

“出入”通行證,已經能從居延漢簡(A32金關: 15.18)得見。史料1,建平三年(前4)從酒泉郡的禄福縣傳達至肩水金關的文書,並寫有“如牒,書到,出如律令”等文字。

1 建平三年閏月辛亥朔丙寅,禄福倉丞敞移肩水金關,居延塢長王戎

所乘用馬各如牒,書到,出如律令。

(15.18)

關於這一份文書,李均明先生認爲是與交通相關的“致”,屬於通知文書的一種,且其將“致”的正文與“致籍”分開書寫。(4)李均明: 《漢簡所見出入符、傳與出入名籍》《簡牘文書“致”考述》,《初學録》第118—121頁。此份簡牘在寄送出“致”的時候,將文中“如牒”所指的附加名簿作爲“致籍”一同寄出。所謂“致籍”這種用語,在居延漢簡50.26中有“▲凡出入關傳致籍”,敦煌馬圈灣漢簡79DMT6.54中有“居攝三年吏私牛出入關致籍”等例子,類似居延漢簡51.1裏的名簿的概念。

葆鸞鳥大昌里不更李惲,年十六

(51.5)

另外,相對“傳”廣泛的有效使用範圍,“致”只能在特定的關隘之間使用。李均明先生在其《秦漢簡牘文書分類輯解》一書中指出,居延漢簡15.18中將“致書”分類,而其中就有“如牒”這樣附加型的名簿。因此之前被認爲是關隘出入記録的名簿,應作爲“出入名籍”而與“致”進行區分。(5)李均明: 《秦漢簡牘文書分類輯解》,文物出版社2009年。此爲永田英正《居延漢簡の研究》第Ⅰ部第二章《居延漢簡の集成二》(同朋舍1989年)中作爲出入關門之時的記録材料。

昭武萬歳里男子吕未央年卅四—五月丙申入 用牛二

(15.20)

長安宜里閻常字中兄 出 乘方相車駕桃□牡馬一匹齒十八歳駹牝馬一匹齒八歳

皆十一月戊辰出 已

(62.13)

青木俊介先生贊同這一觀點,並有如下的考量。(6)青木俊介《肩水金關漢簡の致と通關制度》指出此處的“傳”與“致”,可以視爲一整套文書,並有與符功能相對應的致。首先“致”由寄送的正文與附加的“致籍”兩部分組成,這點與李均明先生觀點相同。可是,李均明先生認爲類似“出入名籍”這樣被區分出來的出入記録也應該被歸類爲附加的“致籍”文書。爲了證明這一點,他舉了金關漢簡EJT8∶51、EJT8∶52的册書作爲例子。

2 居攝二年三月甲申朔癸卯 居延庫守丞仁移卅井縣索 肩水金關都尉史曹解掾

葆與官大奴杜同倶移簿 大守府名如牒書到 出入如律令

(73EJT8∶51A)

居延庫丞印 嗇夫當發

君門下 掾戎佐鳳

(73EJT8∶51B)

(73EJT8∶52)

此部分是居攝二年(7年)頒發的文書,EJT8∶51是作爲通知書的“致”的正文簡,EJT8∶52則是相當於“牒”的“致籍”。在其背面撰有“三月辛亥”的出入時期記録。

青木先生認爲“致”的用途有以下幾類: 首先,公用的“致”,與“傳”一樣都屬於縣級官府頒發給因公出行人員的。“致籍”中則記録了出行人員所攜帶的物品,包括馬、牛、車等交通工具,弩、弓、矢、刀、劍、盾等武器,穀物以及奴隸等。因此推測,“致”可能是從關隘獲取這些補給品所需要出示的許可證。

另外,以下材料可作爲“傳”與“致”成套使用的例子。第3份是河南郡洛陽縣所頒發的私用傳,EJT1∶6記録了王富在旅途中所攜帶物品。青木先生將其作爲與“傳”一同使用的“致籍”。

(73EJT1∶80A)

(73EJT1∶80B)

河南郡雒陽宜茂里王富 乘騩牡馬一匹軺車一兩弩一大丸一矢五十枚刀劍各一

(竹簡)(73EJT1∶6)

像這類“致”,關於其頒發後的使用方式,有兩種觀點: ① 事先寄送至將要前往的關隘;② 旅行者自己直接攜帶至目的地。青木先生判斷應爲②自己攜帶。根據這樣的流程,在到達所需通過關隘時,邊防根據“致”的正文中“書到,出入如律令”等内容確認,如若没有問題就讓持有者出關或入關。而且,雖然在通過縣的時候,本人只需要出示“傳”,但如果是要通過關隘,那就必須在出示“傳”的同時一同交上“致”用以確認。因此在關隘出土的“傳”基本都是抄寫的副本,但出土的“致”因爲是只有在關隘才需出示的文書,所以基本都是原件。

針對這個觀點,鷹取祐司先生在肩水金關出土的“致”中,選擇了以下材料進行列示(7)鷹取祐司: 《肩水金關遺址出土の通行證》第213—214頁。。

4 元延二年四月壬辰朔丙辰,守令史長敢言之,表是安樂里男子左鳳自言,鳳爲卅井塞尉犯法┘論,事已。願以令取致,歸故縣。名籍如牒。謁移卅井縣索、肩水金關,出入如律令,敢言之。

(73EJT37∶529)

5 建平四年正月丁未朔庚申,西鄉守嗇夫武以私印行事,昭武男子孫憲詣鄉自言,願以律取致籍,歸故縣。謹案┘憲毋官獄徵事,當得以律取致籍。名縣如牒。唯廷謁移卅井縣索、肩水金關,出入如律令,敢言之。 三月辛酉北嗇夫豐出

(73EJT37∶530)

史料4記載了元延二年(前11)酒泉郡表是縣的一男子爲返回故鄉而申請了“致”,並附加了名籍。其收件地爲卅井縣關與肩水金關,“致”上記録了其通關的許可。史料5則記録了建平四年(前3)張掖郡昭武縣的一男子爲返回故鄉而申請了“致”,其中也有“名縣如牒”的文字。鷹取先生認爲這些“致”的頒發手續與申請“傳”的手續相同,而且另有“取致”“取致籍”這樣的文書,應該屬於“致”的不同形式。

另外,從金關漢簡EJT37∶4+1172可判斷,“致”是用在去程時的一種單程通行證件。

6 毋官獄徵事,謁□書嬰齊等年長物色。謁移肩水金關以致籍出,來┘復傳入,如律令,敢言之。

(73EJT37∶4+1172)

這部分簡牘雖然前半部分内容不明,但可以知曉其收件地爲肩水金關,並憑藉致籍通關。可是“來復(返程通行)”是憑藉“傳”通行的。由此也可以判斷,“傳”是往返邊關時所攜帶的簡牘,而“致”僅僅是去程時使用的單程通行證件。因此,“致”雖然擁有通行證件的功能,但記録人與馬等户籍内容,並作爲與資訊登記變更相關的一種文書,才是其本質職能。

“出入”通行證(書到出入通行證),是與“致”完全不同的一系列資料,下文就將對此做出詳細介紹。“出入”通行證幾乎都是作爲頒發者的長吏頒發給下屬吏卒、就人(僱傭勞動者)、葆(庸保),讓其出差所使用。可以説是廣義的外出公幹所使用的文書。另外,“出入”通行證,很少記載同行者的姓名,幾乎都是以名籍的方式附在一旁。其頒發手續相比“傳”要相對簡略。因此判斷此類文書並非是由外出者貼身攜帶,而是由頒發者直接把原件先行遞送至目的地關隘。

鷹取先生對於“出入”通行證的審查方式,有如下推測: 旅行者並不攜帶此文書至關隘,而是到達關隘後,向關隘的官吏申報自己的身份來歷。關吏根據先行送達的“出入”通行證所附名籍來確認本人身份。而此“出入”通行證在有效期内由肩水金關進行保存。

如此,圍繞“出入”通行證的用途,以及其與致、致籍的關係,出現了多種不同的解釋。關於“傳”與“致”的關係,筆者比較認可大庭脩、李均明、李天虹、陳偉氏等先生的論點,並有如下看法。(8)大庭脩: 《漢代の符と致》。李均明: 《漢簡所反映的關津制度》,《歷史研究》2002年第3期。李天虹: 《漢簡“致籍”考辨》,《文史》2004年第2期。陳偉: 《張家山漢簡〈津關令〉中的涉馬諸令研究》,《考古學報》2003年第1期。藤田勝久: 《〈張家山漢簡·津關令〉與漢墓簡牘——傳與致的情報傳達》,《簡帛》第二輯,上海古籍出版社2007年;《中國古代國家と社會システム—長江流域出土資料の研究》第十章《張家山漢簡〈津關令〉與漢墓簡牘》,(東京) 汲古書院2009年。

大庭脩先生根據之前所見“致籍”的内容推測,“致”應是頒發給短途旅行者所使用的證件。在此之後,漢代初期的張家山漢簡《二年律令》的“津關令”中記載,在通過津渡口關隘時,作爲規定必須出示“傳”與“符”“致”。(9)彭浩、陳偉、工藤元男主編: 《二年律令與奏讞書》,上海古籍出版社2007年。楊建《西漢初期津關制度研究》(上海古籍出版社2010年)中認爲,“致”並不需要鄉嗇夫的證明,具有“書到出入如律令”用語的“出入”通行證就可以用作致。另外在《津關令》中所見“書”,其實就是指“致”中所記載的馬與人等文書,它被提前送至關隘,届時將旅行者所攜帶的牒書與致兩相比照,便可通行。李均明先生則將此“津關令”中所見之“致”視作一種通知書。李天虹先生認爲漢簡中的“出入籍”“致籍”均爲事先送達至關隘的文書。陳偉先生也認爲“津關令”中的“致”爲一種通知書,“傳”與“致、書”並不同時使用,只需要“傳”或“致、書”二者有其一,就可通過關隘。

關於這些觀點,我認爲“津關令”中所見“致”的用途,應與“傳”有所不同。(10)藤田勝久: 《〈張家山漢簡·津關令〉與漢墓簡牘——傳與致的情報傳達》第448—452頁。例如,“傳”是人們往返於邊關時所必需的通行證件,上面還登記了交通工具以及隨從人員的信息。因此我認爲如果是“傳”規定範圍内的車馬、隨從,並不需要另外登記申請。但如果在所持“傳”的登記之外另有攜帶的隨行人員或者是私人的馬和物品,則需要附加其他的證明文書。

“津關令”簡509、508中記載了在旅行者購入私人馬匹時登記的馬的“識物、牙齒、高度”等信息,並製作成了名籍。因此這種情況下在通過關隘之時,需要製作“致”並通報邊關渡口。“津關令”中的證明文件均以“致”和“書”的形式表現。所以當旅行者如果攜帶有“傳”適用範圍以外的私人車馬與馬匹、家人與奴婢、器物等的時候,就需要出示關於這些人與物的證明文件。如此一來可以推斷,與“傳”不同,“致”是用以證明跟隨旅行者本人的人以及其所攜帶的車馬、物品等内容的證明文件。雖然“致”的形式並不明確,但我認爲大庭脩先生所説的漢代古墓中作爲“冥界護照”而隨葬的告地策其實就是類似的東西。(11)大庭脩: 《冥土への旅券》,《漢簡研究》第三篇第三章,同朋舍出版1992年。徐世虹譯《漢簡研究》(廣西師範大學出版社2001年)中翻譯爲“前往冥府的通行證”。

另外關於“出入”通行證,筆者還有如下觀點。(12)藤田勝久: 《金關漢簡的傳與漢代交通》;《エチナ河流域の交通と肩水金關》。例如前文所見史料2(EJT8∶51)中有出現附加於通行證之後,形式與“傳”略有不同的“牒”,其上有“出入如律令”的文字。此應該是作爲嗇夫的“當”批注“發”並呈交的依據。所以我推測,“出入”通行證的形式並不是用來證明旅行者本人,而是以“如牒”形式記録隨行的人馬、物品並作爲名簿附加的證明文書,也就是説其功能與“致”其實别無二致,是用來補充“傳”的一種通行證明。筆者認爲,像這樣在證明旅行者本人往返記録的“傳”之外,有必要以“致”的形式來記録旅行者超出“傳”規定範圍之外攜帶的隨行人馬與物品,這其實也就是“津關令”中所見的“致、書”與“出入”通行證。此處,我們還能看到文書中部表示處理的“白”“發”“白發”等用法。只是現在,我們尚未參照資料EJT37與EJF3,關於“出入”通行證的特點以及其用途無法做更深入的解釋。

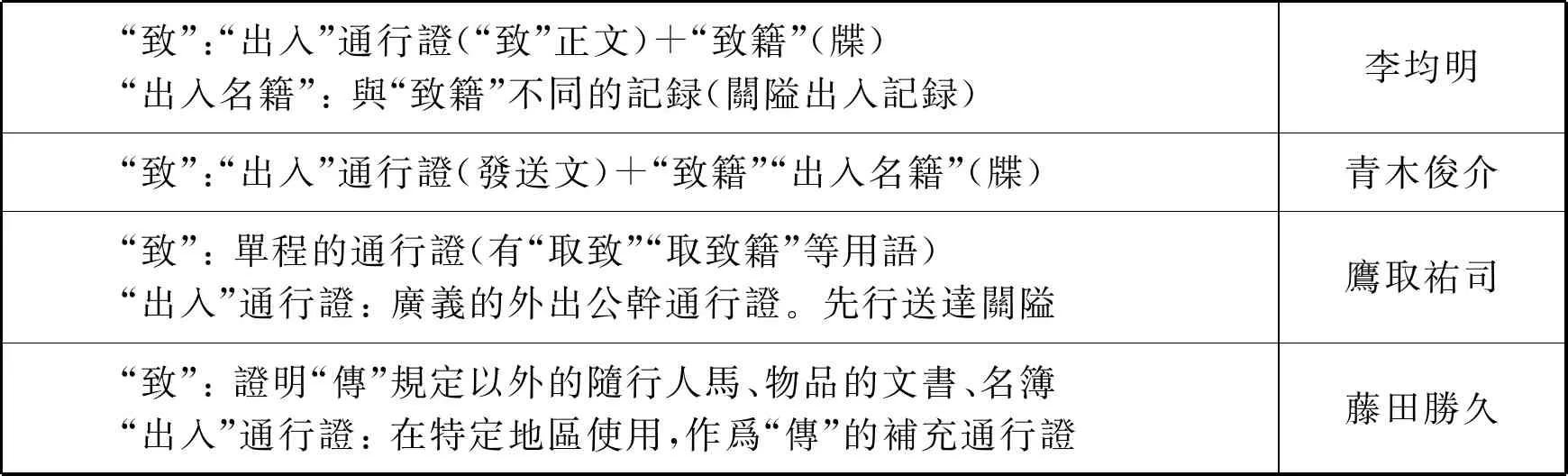

綜上,圍繞着“出入”通行證與“致”“致籍”的關係,筆者列舉了各類觀點。均認爲雖然“出入”通行證的頒發手續與“傳”相似,但其實還是兩種不同的文書。只是關於“出入”通行證的特徵,是否與“傳”一同使用,或者是否與“傳”以不同遞送形式傳送至關隘等一系列問題,各方觀點尚未達成一致。筆者將其匯總整理成下表:

“致”:“出入”通行證(“致”正文)+“致籍”(牒)“出入名籍”:與“致籍”不同的記録(關隘出入記録)李均明“致”:“出入”通行證(發送文)+“致籍”“出入名籍”(牒)青木俊介“致”:單程的通行證(有“取致”“取致籍”等用語)“出入”通行證:廣義的外出公幹通行證。先行送達關隘鷹取祐司“致”:證明“傳”規定以外的隨行人馬、物品的文書、名簿“出入”通行證:在特定地區使用,作爲“傳”的補充通行證藤田勝久

針對這些觀點,可將肩水金關的關門遺址所出土的材料作爲重新研究漢代交通的綫索。下文筆者將繼續明確“出入”通行證的形式以並考量其用途。

二、 “出入”通行證的形式與特徵

肩水金關遺址中,關門EJT37與EJF3中出土了數量衆多的“出入”通行證的簡牘。以此爲例,有如下幾種形式(13)鷹取祐司《肩水金關遺址出土の通行證》中將“書到出入通行證”進行整理匯總,研究了其特點。:

7 綏和二年十一月乙未朔壬子,橐他候普移肩水金關,

遣吏卒送雞府,官除各如牒,書到,出入如律令。

(73EJT37∶783A)

令史永

(73EJT37∶783B)

8 建平元年四月癸亥朔甲申,廣地候況移肩水金關,候詣府,名縣爵里年姓如

牒,書到,出入如律令。

(73EJT37∶1503A)

廣地候印 令史嘉

(73EJT37∶1503B)

9 始建國元年十二月戊戌朔己酉,肩水關守嗇夫岑以私印行候文書事,謂關

書到,出入如律令。

(73EJF3∶153)

10 始建國元年二月癸卯朔乙巳,橐他守候孝移肩水金關居延卅井縣索關,吏所葆家

屬私使名縣爵里年始牒,書到,出入盡十二月。 令史順

(73EJF3∶117A)

張掖橐他候印

(73EJF3∶117B)

史料7是綏和二年(前7)橐他候官送至肩水金關的“出入”通行證。此處爲了讓吏卒前往郡府,附加了“官除”的牒文。史料8爲建平元年(前6)廣地候官送至肩水金關的“出入”通行證,此處廣地候爲了前往郡府,附加了名籍。史料9爲王莽始建國元年(9年)肩水候官送至本關隘(肩水金關)的通行證。史料10是始建國元年橐佗候官送至肩水金關、居延卅井縣索關等地的“出入”通行證。其内容還附加了吏所豢養的人員名籍。

歸納從這些“出入”通行證所見的特徵: 其一,頒發者爲縣級的候官,而遞送目的地爲“肩水金關”“關”“肩水金關、居延卅井縣索關”等幾處特定的關隘。其二,“出入”通行證大多附加記有“如牒”字樣的名籍。例如,史料8記録的對象是通行者本人,但其内容並没有寫公幹事務,卻提及了名籍。除此之外,以“如牒”的附加文書的形式記録了“遣吏卒”以及“吏所葆家屬”等内容。其三,其與“傳”的頒發手續十分相似,以至於其與“傳”的關係已經成了一大問題點。其四,除了本文所列舉的這些材料之外,針對記録了“如牒”的附加文書,其簡牘背面均記有印文及文書送抵日期,並且有表明文書在期間有曾被處理過的記録。根據以上特徵,我們可以嘗試探討“出入”通行證的用途與意義。

首先,“出入”通行證的第一個特徵: 頒發者爲縣與候官,以及頒發後使用對象爲特定的關隘。到達指定關隘時使用“移……關”,而面對關隘的嗇夫時使用的是“謂關”,其他例中寫作“謂關嗇夫”。此時會有“書到,出入如律令”的文字。但從頒發對象爲特定關隘,以及“書到,如律令”等用語來看,其與私用的“傳”有極大的相似處。

11 □嘉二年七月丁丑朔丁丑,西鄉嗇夫政敢言之,成漢里男子孫多牛自言爲家私市居延……

(73EJT6∶39A)

觻得丞印

(73EJT6∶39B)

此爲張掖郡的觻得縣,收到下屬回鄉的申請後,發給肩水金關與居延縣索關的用於私人旅行的“傳”,簡牘中也有“寫移書到,如律令”的文字。但是,申請時有規定“出入毋苛留止”。如此一來可以得知,即使檔中寫有“寫移書到”的文字,此文書也未必是事先送抵的文書形式,其形式應該類似於通過關隘時需自己攜帶並出示的“傳”。

另外金關漢簡EJT23∶335是元始五年(5年)張掖郡的昭武縣收到了鄉的申請後所頒發並送抵過所的私人用“傳”,此申請當時的目的關隘是“過所,肩水金關”,並寫有“往來出入毋苛留”。此簡與過所雖一併指定了肩水金關,但仍然是張掖郡的地域範圍,没有超出。

12 元始五年十二月辛酉朔庚辰,東鄉嗇夫丹敢言之,□□里男子耿永自言□彭守肩水橐他□□隧長永願┘以令取傳□彭衣食,謹案永等毋官獄徵事當得取傳□□□移過所肩水金關,往來出入毋苛┘留如律令,敢言之。十二月庚辰,昭武長財守丞□移過所寫移如律令。掾忠令史放

(73EJT23∶335)

因此可知“出入”通行證的形式都是爲發往特定關隘的,適用範圍距離較近,僅限於縣索關或肩水金關通行,亦或者是通過兩方關隘之間的地區。金關漢簡中的“出入”通行證,則用於張掖郡與酒泉郡之間的來往通行。

另外私用“傳”EJT34∶6號簡中,居延縣在所需通過的數個通行目的地中加入了“函谷關”,此並非所指的特定關隘。(14)金關漢簡EJT34∶6號中有“移過所縣道河津函谷關,毋苛留止,如律令”的例子。

第二、“出入”通行證中,很多簡牘帶有記録了“如牒”的附加文書。這又有什麽含義呢?李均明先生和青木俊介先生都認爲此類“出入”通行證與牒(致籍)合起來其實就是“致”。再來看金關漢簡,其中“出入”通行證與被認爲記有“牒”字樣的簡牘,已發現有兩部册書(EJT8∶51,EJT8∶52),還有“官大奴杜同”的文字。除此之外,金關漢簡另有如下的樣式:

遣騎士史永等百百二十人,以詔書持兵馬之西或,卒馬十二匹名如牒,書到,出入如律令。

(73EJF3∶184A)

居延丞印

月三日入 兼掾永守令史黨

(73EJF3∶184B)

右前騎士安國里史永—

(73EJF3∶20)

右前騎士關都里任憲 卩 左前騎士陽里張嚴 卩 中營右騎士中宿里鄭戎 卩

(73EJF3∶3)

●冣凡士百廿人,馬百卅二匹 其十二匹萃馬

(73EJF3∶91)

史料13雖爲從居延縣送往肩水金關的通行證,但所派遣的人爲騎士史永等人。相對應的,金關漢簡中有騎士的名籍,其中確有騎士“史永”該人。EJF3號簡中,有右前騎士、左前騎士、中營右騎士等人的名籍。另外EJF3∶91號簡中總共概括寫有“冣凡士百廿人”及“其十二匹萃馬”。此與EJF3∶184號簡中記載的可相互印證,“騎士史永等百百二十人”應爲“騎士史永等百二十人”的筆誤,而“卒馬十二匹”應爲所有一百三十二匹馬中“萃馬”的數量。這應該就是相當於“出入”通行證中“牒”的材料了吧。

14居延都尉卒史居延平里徐通,大奴宜,長七尺黑色髡頭十一月丙辰出

五鳳元年十月丙戌朔辛亥,居延守丞安世别上計,移肩水金關,居延都尉卒史居延平里徐通┘自言繇之隴西,還買觻得敬老里丁韋君大奴宜,今疎書宜年長物色,書到,出如律令。

(73EJT37∶522A)

印曰居延丞印

十一月丙辰佐其以來

(73EJT37∶522B)

史料14爲五鳳元年(前57)從居延縣發至肩水金關的通行證。作爲居延都尉卒史的徐通僱用徭役前往隴西時,購買了大奴宜,並書寫了一份“疎書”,希望獲得讓這些人員一併通過的許可。木牘第一行所寫的記録是大奴宜的身長體貌,雖然没有記録其年齡,但“疎書”中有記載該資訊。

15 永始五年閏月己巳朔戊寅,橐他守候護,移肩水金關,遣令史

吕鳳持傳車詣府,名縣爵里年姓如牒,書到,出入如律令。

(73EJT37∶1065A)

張肩塞尉 嗇夫欽白發

閏月壬申□以來 君前 /令史鳳尉史敞

(73EJT37∶1065B)

(73EJT37∶103)

史料15爲永始五年(前12)橐佗候官發至肩水金關的通行證。其派遣令史吕鳳攜“傳車”前往郡府。其附加的“名縣爵里年姓”,正如鷹取祐司所指出的,EJT37∶103號簡正是類似于這類名籍一樣的文書。(15)鷹取祐司: 《肩水金關遺址出土の通行證》第274頁。

如此“出入”通行證的簡牘中,牒、疎書、名籍等内容的記録,並不是爲了證明通行者本人的公務内容和交通方式,而是旅行者的名籍以及大奴的身份證明。另外,金關漢簡中還有登記馬、牛等牲畜的文書。

要指出的是這裏的牒等同於“致籍”,而“出入”通行證則爲附加了牒的文書。可是,如果“出入”通行證是附加了“致籍”的文書,那就應該還需要另一種文書,並不僅限於近距離的通關,而是可以作爲長距離,多個關隘通用的物品及隨行人員證明文書。總之,正如漢代初期的“津關令”中所載,當除了“傳”中所規定的車馬、隨從之外,旅行者如果還需要額外攜帶私人馬匹和物品時,必須提出申請,並獲得許可文書。此文書與“傳”同時使用於漢代邊關往來,並被稱爲“致”或“書”。(16)藤田勝久: 《〈張家山漢簡·津關令〉與漢墓簡牘——傳與致的情報傳達》。如此一來,在進行長距離,多個關隘間通行時,應該還需要一種與“傳”一起作爲“致”來使用的文書。其功能應該與“出入”通行證不同,不會限定於特定的幾個關隘使用。

其例子如青木先生所列示的史料3(EJT1∶80與EJT1∶6)。(17)青木俊介: 《肩水金關漢簡の致と通關制度》。EJT1∶80爲河南郡洛陽縣頒發給王富的私用傳,而EJT1∶6則記録了王富旅途所攜帶的物品。這與長距離使用的“致”功能一致。其形式雖然與“傳”相同,但可知其作用是用來確認名單。

再舉一例,爲金關漢簡中的EJT23∶897號簡:

16 元壽二年七月丁卯朔辛卯,廣昌鄉嗇夫假佐宏敢言之,陽里男子任良自言欲得取傳爲家私使之武威┘張掖郡中,謹案良年五十八更賦皆給,毋官獄徵事,非亡人命者,當得取傳,謁移過所河津關毋┘苛留,如律令。

七月辛卯,雍令 丞鳳移過所,如律令。

馬車一兩用馬一匹齒十二歳牛車一兩用牛二頭/掾並、守令史普

(73EJT23∶897A)

雍丞之印 嗇夫賞白

五月己巳以來南 君門下

(73EJT23∶897B)

此乃元壽二年(前1)七月辛卯(25日),從右扶風雍縣的下級單位鄉遞來的申請,希望得到私人旅行使用的“過所、河津關”的通行許可。在雍縣的文書檔案中,同日有記録顯示接受了此申請,並向過所(通行關隘)進行了告知。所以,此爲私人旅行所使用的“傳”。然而,此份記載“傳”内容的木牘正面,還增加了馬車、用馬、牛車、用牛等物資的信息内容。此並非“傳”的正文,通常記録車馬資訊應屬於“致籍”的文書内容。因此,處於漢王朝畿内地區的雍縣所頒發的“傳”中,也會含有記録車馬信息的“致籍”内容。此内容應在肩水金關謄寫於木牘時被一起記録了下來。從這一點來説,如若只是用於限定範圍内的“出入”通行證形式,一般並不會有附加文書。可以判斷,通行長距離多個關隘時,如果攜帶有隨行人員與物品,應該也必須附加同樣的文書。

與此相關的金關漢簡中,還有關於漢成帝時期交通的法令。

建始元年七月癸酉,肩水關嗇夫賞以小官印行候事,移橐他廣地

(73EJC∶589)

候官,案丞相板詔令第五十三,過塞津關,獨以傳致籍出入。

(73EJC∶590)

建始元年(前32)七月癸酉,肩水金關的嗇夫賞,掌小官印以行(肩水)候之事,并告知了橐他、廣地候官。根據《板詔令第五十三》,在通行塞上津關之時,僅以“傳、致籍”作爲通關憑證出入。

此爲肩水候官呈送橐他、廣地候官的文書,告知其應根據丞相頒發的《板詔令第五十三》的規定,在通過塞上津關之時,以“傳、致籍”爲憑據放行出入關卡。根據此項法令,用於長距離多座關隘通行時使用的“傳”,也同樣需要致籍文書。

傳+致籍(① 致本文+致籍,② “出入”通行證+致籍,③ 致籍)

因此,推測“出入”通行證並不是呈送牒(致籍)的普通形式的致,而是通過特定關隘所使用的通行證。特别是要與記録本人名籍、派遣人員名籍、馬匹等的牒一起使用。出示了該文書,就如同“出入”通行證中寫有“遣……”以及“吏……”等字樣,大多數記録的名字都不是通關者本人。正如之前所指出的,“出入”通行證的特徵之一,就是有很多是頒發給吏的隨行人員或者吏所派遣的人員。(18)鷹取祐司: 《肩水金關遺址出土の通行證》第273頁。但是縣與候官所頒發的“傳”雖然是用於通過多重關隘的通行證件,在此情況下如果有需要,就得附加上登記本人以及隨行物品的“牒”(致籍),就如史料3、16中所見的“牒”(名簿),這是“津關令”規定,也是和建始元年的交通規定。

第三,“出入”通行證雖與“傳”的頒發手續很相似,其差異又在哪裏呢?關於這個問題,筆者整理了縣與候官所頒發的公用傳與私用傳的不同特徵形式如下。(19)藤田勝久: 《金關漢簡的傳與漢代交通》。

公用傳有兩種書寫格式。公用傳1,是使用“當舍傳舍從者,如律令”句式書寫的格式。在此情況下,年月日、頒發者、向過所(包括縣道、河津關)的通報、派遣者的使用物品、隨從與車馬均用“當舍傳舍從者,如律令”的命令用語書寫。其重點在於外出人員的公務與交通上的待遇:

年月日,(縣,候官)移過所……遣……當舍傳舍從者,如律令。

公用傳2,是使用“遣……”句式書寫的格式。是由下級機構提出申請,而後縣廷與候官給予内部工作人員的出差許可“傳”,這裏除了出差人員的名字,也會記録隨從以及車馬的信息:

年月日,某敢言之,遣……敢言之。月日,(縣,候官)移過所……如律令。

私用傳,是由作爲下級機構的鄉爲旅行者提出申請,而後最終由縣廷頒發的文書形式:

年月日,(鄉)敢言之,某自言……謹案……謁移過所……如律令,敢言之。

月日,(縣)移過所……如律令。

與此相對的,“出入”通行證的書寫格式大致如下:

年月日,(縣,候官)移肩水金關、縣索關。遣某……如牒,書到,出入如律令。

如此,若比較公用傳、私用傳與“出入”通行證的書寫格式,能發現以下的相同與不同點。“出入”通行證的頒發與公用傳2的形式相近。只是“出入”通行證由兩部分組成,先有縣頒發的“移過所……如律令”部分,而後再加上“遣某……如牒,書到,出入如律令。”部分。具有這樣格式的“出入”通行證多用於公務旅行。但是“出入”通行證的内容與“傳”稍許有些不同,其主體並不是證明出行者本人的公務和交通,而是記録出行者本人的名籍、隨行人員以及派遣人員的信息。

而“傳”與“出入”通行證的不同之處,鷹取祐司先生列舉的以下兩例值得注意(20)鷹取祐司: 《肩水金關遺址出土の通行證》第197、257頁。。

(73EJT37∶615)

18 建平元年九月庚寅朔丁未,掾音敢言之。官大奴杜勝自言,與都尉五官掾石博

葆倶移簿大守府,願已令取傳,謁移過所縣道河津關,毋苛留,如律令,敢言之。

(73EJT37∶780)

史料17(EJT37∶615)爲居延都尉府所頒發,用於作爲五官掾的石博前往太守府的公用傳。與此相對的史料18(EJT37∶780)是同年同月與石博同行前往太守府的官大奴杜勝另外申請的“傳”。因此鷹取先生認爲,公用傳是給出差人員一人一張使用的,如果有同行的其他人員則需要另外申請單獨的“傳”。(21)鷹取祐司: 《肩水金關遺址出土の通行證》第256—257頁。依照此例,針對縣所頒發的“傳”,其實也已經暗示了其用途。

另外可作參考的就是先前所見的史料2(EJT8∶51A)。此份“出入”通行證是居延縣遞送給卅井縣索關與肩水金關的,並附加了隨行於都尉史的官大奴的名籍。此與頒發給都尉史的“傳”不同,應認爲是針對隨行者的通行證明。

與此相同,“出入”通行證中也有旅行者與同行人員合在一起的證明。

19 建平元年十二月己未朔辛酉,橐他塞尉立移肩水金關,候長宋敞自言

與葆之觻得,名縣里年姓如牒,書到,出入如律令。

(73EJT37∶1061A)

張掖橐他候印 即日嗇夫豐發

十二月壬戌令史義以來 門下

(73EJT37∶1061B)

因此,筆者認爲“出入”通行證的作用是補充出行者所攜帶的“傳”,作爲隨行人員或派遣人員的通行證明,其使用範圍被限定在了縣索關與肩水金關兩座關隘。

然後第四點,“出入”通行證是如何使用的呢?“出入”通行證的特徵,如之前所見的幾個例子,在木牘的背面有很多記號表明期間文書已被處理。根據這一點,筆者考量了其的用途。

“傳”的記録中,有很多是僅僅謄寫了正面的主旨大意,其中有數件在背面有做記號。此類情況,一般在右上部分寫了“印文”,而在左上部分寫了“月日某以來”。可是“出入”通行證除了上部分寫有的“印文”“月日某以來”,中間部分還有對文書做處理的標記。這是其一大特徵。

例如,史料2(EJT8∶51)的正面寫有“名如牒”,相對的其背面有“嗇夫當發君門下”表示文書已被處理的標注;史料15(EJT37∶1065)的正面寫有“名縣爵里年姓如牒”,相對的其背面則有“嗇夫欽白發君前”;史料18(EJT37∶1061)的正面寫有“名縣里年姓如牒”,相對的其背面則標注了“即日嗇夫豐發門下”。此處表明“建平元年十二月己未朔辛酉(3日)”橐佗候官所頒發的“出入”通行證,在“十二月壬戌(4日)”由令史義持有,並在“即日(同日)”進行了處理。

像這樣的標注,在以下的簡牘中也能見到。

20 始建國二年七月乙丑朔庚午甲,渠守塞尉忠將領右部轉移卅井縣索

肩水金關,遣就人車兩粟石斗,人名如牒,書到,出入如律令。

(73EJF3∶334A+299A+492A)

張掖甲渠塞尉 徐褒□毋

七月十九日入白發 梁黨

延新市員同 佐放

(73EJF3∶334B+299B+492B)

21 鴻嘉四年二月丁卯朔辛未,肩水守候長謂關嗇夫吏,督蓬史張卿葆從者

名縣爵里年姓各如牒,書到,出入如律令。

(73EJC∶2A)

君印 嗇夫譚發

二月辛未鄴以來 君前 守令史宣

(73EJC∶2B)

此處需要注意的是,在中間有標注進行過處理的簡牘,一般都附帶有類似“如牒”的材料。而表示處理行爲的用語則爲“發”“白發”。另外,雖然無法確定每份簡牘都會伴隨有“牒”,但在中間顯示有處理過的材料,則可見於如下。其中有“發關”“白發”等字樣。

22 建平三年五月庚戌朔甲子,肩水候憲謂關嗇夫豐。遣守令史敞

校郵書橐他。書到,出入如律令。

(73EJT37∶788A)

張掖肩候 即日發關

五月甲子以來 令史褒

(73EJT37∶788B)

23 綏和二年四月己亥朔癸卯,守城尉賞移肩水金關、卅井縣索關,吏自言遣所葆

(73EJT37∶1067A)

四月乙巳北 白發君前

(73EJT37∶1067B)

筆者原先爲了調查文書處理的程式,曾研究過有關“發”的材料。(22)藤田勝久: 《漢代簡牘的文書處理與“發”》,黎明釗編: 《漢帝國的制度與社會秩序》,Oxford Unxersity Press (China) Limited, Hong Kong, 2010年。現在回顧,發現其實這些大多數均爲“出入”通行證件。這又代表着什麽呢?

實際上,即使在“傳”的記録中,也有在中間表示已經處理的標注。例如史料16(EJT23∶897)的正面,有雍縣所頒發的私用旅行“傳”。而是背面的中部還有“嗇夫賞白君門下”的文字。此與“出入”通行證相同,因爲有“馬車、用馬、牛車、用牛”等致籍内容,而標注了“嗇夫賞白君門下”則應該表示已經呈報了這些資訊。其他在中部標記的例子,如下。史料24、25爲公用“傳”,期間進行了處理後標記了“白”“白發”。

24 □□□移卅井縣索、肩水金關,寫移書到,出入

兼掾豐·守令史宣·佐恭

(73EJT37∶61A)

即日嗇夫豐發

(73EJT37∶61B)

25 始建國元年六月壬申朔乙未,居延居令守丞左尉普移過所津關。遣守尉史東郭

(73EJF3∶118A)

居延左尉印

六月八日白發

(73EJF3∶118B)

另外,不僅“出入”通行證會標注“發”“白”“白發”等文字,其他文書中也能看到。

26 元始四年五月庚午朔乙未,東部候長放敢言之。謹移亡人火出入界

相付日時一編,敢言之。

(73EJT23∶855A)

牟放印 令史發

五月乙未以來 君前

(73EJT23∶855B)

史料26是東部候長向上級官府呈送的“亡人火出入界相付日時一編”文書。在接到此份文書時標記了“令史發君前”。如此一來,一部分的“傳”,以及“出入”通行證等呈送的文書中,中間表示處理過所標記的“發”與“白”“白發”,可視爲在收到帶有附加内容的文書時,組織内部通稟用的通用標記。

此時的“發”,以前一直解釋爲“開啓封泥”,或者“將文書開封”。(23)高村武幸: 《“發く”と“發る”—簡牘の文書送付に關わる語句の理解と關連して》,《古代文化》60-4,2009年。以及長沙市文物考古研究所、清華大學出土文獻研究與保護中心、中國文化遺産研究院、湖南大學嶽麓書院編: 《長沙五一場東漢簡牘選釋》(中西書局2015年)中,漢簡裏的“白發”等處理記號,變成了“史 白開”,據此可以判斷“發”可以與“開”互换。只是“白”“白開”的用法還有許多值得探討的地方。但另一方面,漢簡裏“白”“白發”中的“白”的用法是指在中間表述,未必有“開封”的含義。因此,也可確定通過“白”“白發”組合而成的詞組至少是作爲期中間呈報的標記來使用的。(24)史料21(EJT37∶781)中,派遣吏前往居延時,會將“名縣爵里年姓”作爲牒附加在證件中,但印文的頒發者應爲肩水候官。肩水金關收到這份文書後,“即日發關”。史料22(EJT37∶788)中記録建平三年五月甲子(15日),肩水候官頒發給肩水金關的嗇夫豐,並在當日送達。收到文書後便“即日發關”。如果解釋爲肩水金關的嗇夫在肩水金關進行了開封並保管,發給嗇夫豐的意義就無從而談了。只是所謂的“即日發關”,至少表明文書是在關隘中進行處理的。

第五點,考察“出入”通行證的用途。正如先前所指出的,公用傳適用於通過兩座以上的關隘,是旅行者攜帶的往返皆可使用的證明文書。可是旅行者在攜帶超出“傳”所規定的車馬與隨從過關時,就有必要出示“致”。這類“致”的格式尚不明確,但至少能看到作爲“傳”的一部分而被記録下來的“致籍”。這也暗示了“致”的存在。只是鷹取祐司先生指出的史料4、5中的“致”並非普通“致”。(25)鷹取祐司: 《肩水金關遺址出土の通行證》。這兩份材料與“出入”通行證的情況有所不同,其申請由返回原縣的人員所提出。但其頒發對象被限定爲特定的關隘,以及添加了本人的名籍才被允許出入關隘,從這兩點看又與“出入”通行證有共通之處,均與“傳”不是相同的格式。可以説這裏的“致”是“出入”通行證的一種。

“出入”通行證的用途與公用傳相互補充,是作爲近距離通過特定關隘時所使用的證件。也就是説持有“傳”的旅行者在有其他同行者一同通關,或者派遣其他人員代爲通關,攜帶有馬匹或超規物品時,縣、候官會頒發“出入”通行證。因此,“出入”通行證未必是在長途過關時與“傳”所並用的“致”。“出入”通行證的通用與“傳”不同,個人認爲只要持有此通行證,便可通行於關隘。

根據此特徵,“出入”通行證的使用方法,筆者有如下推斷。(26)關於“出入”通行證的使用方法,在肩水金關中殘存的簡牘均屬於正本還是副本,都是待解決的問題。青木先生與鷹取先生認爲殘存簡牘應該都是“出入”通行證與牒的正本。

① 公務出差者本人,或者隨行者、所派遣的其他代行者等特定的關隘通行者需要出示所持有的“出入”通行證。此通行證,由通關人員攜帶,用於來往關隘。此時關隘根據其出示的“出入”通行證與“牒”進行放行,並負責保存“出入”通行證的副本和“牒”的正本原件。此時會在文書中做好經辦的標記。此類方法必須要有特定的關隘與數量相同的“牒”。

② 通過關隘的人員,將“出入”通行證與“傳”一起攜帶並出示。在特定的關隘把“出入”通行證與“牒”的正本交於關隘。此類情況下,就需要特定的關隘與數量相同的“出入”通行證以及“牒”。此爲青木俊介先生所推斷的方法。

③ 針對“傳”用於往返的通行使用,“出入”通行證先行會被送至特定的關隘。關隘在旅行者通過時,與之前送來的“出入”通行證進行比對核實。此爲鷹取祐司先生所推斷的方法。

根據先前的研究,③的可能性較小。原因在於“出入”通行證是在與實際通關人員和物品進行當面比對後所作出的出入許可,如果没有這份通行證,與先行送達的文書作比對是非常繁雜的工作。而且通關人員如果並不持有“出入”通行證的話,要如何確認其本人的身份,這點就變得不好説了。

剩下的可能性就只有①和②了,無論哪一種可能,“出入”通行證都不會是與所有“傳”組合出現的“致”。頂多是用於短途,以特定關隘爲對象所頒發的通行證。而且②的方法中,在返回過關時,其就失去了作爲通行者身份證明的用途,轉而成爲了與被保管的“出入”通行證副本以及“致籍”正本參照依據。這作爲通關制度,有不確定的因素。因此本文比較認同如①所述的: 通行者自己攜帶的使用方法。

三、 漢代交通系統與“出入”通行證

前文,筆者圍繞金關漢簡探討了“出入”通行證的特徵。接下去筆者將通過懸泉漢簡與居延漢簡,來考察漢代交通系統與“傳”的用途,並做了以下整理。(27)藤田勝久: 《漢代西北的交通及懸泉置》,《白沙歷史地理學報》第10期,2010年;《漢代交通與傳信的功能》;《金關漢簡的傳與漢代交通》。懸泉置所中記載由中央頒發的公用傳,與由郡頒發的公用傳均爲以維繫漢王朝的交通系統爲目的的文書。與此相對,肩水金關所出土的記録,也就是縣級機關所頒發的公用傳、私用傳以及“出入”通行證,則具有維繫交通並包含審查的用途。

(1) 中央官府所頒發的公用傳(傳信)。懸泉漢簡“失亡傳信册”第一簡(ⅡT0216②∶866)就是典型的案例,其分爲上下兩段式的記録格式。傳信的頒發地會以“謂+地名”、“下+地名”(高陵、長安、渭成)“下扶風廏”的格式記録,一般由東西交通所通過的第一站所授予。在此之後,便可在縣的傳舍、廐、置等處换乘車馬,並根據規定獲得住宿、伙食等服務。

(2) 郡所頒發的公用傳。此類傳既有分爲①上下兩端記録的形式,②也有以單一篇幅連續記録的形式。但是郡並不頒發私人旅行用的“傳”。

(3) 縣,候官所頒發的公用傳。公用傳1。縣,候官所頒發的公用傳,均爲以單一篇幅連續記録的形式。公用傳2。此類傳,是先由下級機關以“遣”這樣的用語所提出旅行申請。(28)鷹取祐司先生將此公用傳視爲“毋苛留止通行證”。但“毋苛留”“毋苛留止”等用語在私用傳中很常見。因此此份公用傳的特徵應爲“遣~敢言之。移過所~”等用語。

(4) 縣所頒發的私用傳。此類私用傳的頒發,雖然也是由下級的鄉提出申請,但鄉並無權獨自對外頒發。因此,最終掌握户籍資訊的縣就成了頒發“傳”的基本單位。縣的官府人員將鄉的申請重新登記,並增加允許的命令,頒發給那些需要長距離通行並要經過多重關隘(過所、縣邑、縣道、津關等)的旅行者。肩水金關所出土的材料很多都記録了旅行者的傳,其中有從較遠地區前來肩水金關通行的人,也有從居延地前來欲通往南方並向更遠處前行的人。

(5) 縣、候官頒發的“出入”通行證。

根據上文所述,筆者對關係到漢王朝的交通系統的通行證件,做了如下的一覽表。

出土地頒發者二段:公用接續格式:公用,私用懸泉置中央:御史大夫謂,下地名—懸泉置肩水金關郡:太守都尉謂地名公用傳:謂過所~遣 (遠距離)肩水金關縣:令,長,丞候官:候—公用傳1:移過所~遣(遠距離)公用傳2:遣~敢言之。移過所~縣:令,長,丞—私用傳:自言~敢言之。移過所~(遠距離)縣:令,長,丞候官:候—“出入”通行證:人與馬、牛、物品移縣索關、肩水金關 (特定地區)

在考慮以上這些問題的時候,可以重新定位被大庭脩先生稱爲“冥界護照”的簡牘(告地策),與“出入”通行證之間的關係。(29)大庭脩: 《冥土への旅券》。陪葬於古墓中的告地策,與旅行者所攜帶的“傳”中所記録的内容稍有不同,就如同用於特定地區的“出入”通行證,還附帶有記録隨行人員與物品的“牒”。

例如謝家橋一號漢墓中所發掘出土的三枚竹牘,記録有以下内容。(30)荆州博物館編《荆州重要考古發現》(文物出版社2009年)有三枚竹牘的照片。釋文見劉國勝: 《謝家橋一號漢墓〈告地書〉牘的初步考察》,簡帛網2009年4月11日,http: //www.bsm.org.cn/show_article.php?id=1018;胡平生: 《謝家橋漢簡〈告地書〉釋解》,簡帛網2009年4月15日,http: //www.bsm.org.cn/show_article.php?id=1025。

郎中五大夫昌母家屬當復毋有所與。

(竹牘一)

五年十一月癸卯朔庚午,西鄉辰敢言之。郎中大夫昌自言,母大女子恚死,以衣器、葬具及從者子、婦、偏下妻、奴婢、馬牛、物,人一牒,牒百九十七枚。昌家復無有所與,有詔令。謁告地下丞以從事,敢言之。

(竹牘三)

(竹牘二)

這裏的竹牘三中有類似“牒”一樣記録隨行人員與物品的内容。竹牘二爲其發送的文書。竹牘一則證明了竹牘三中所見“昌家復無有所與”的内容,就相當於“致籍”一樣的證明文件。告地策中有很多像這樣附加有相當於“牒”一樣的文書。

因此古墓中所出土的告地策,如同適用於特定地區的“出入”通行證,將記録了隨行物品與人員的“致”,視爲呈送至地下世界的模仿文書更爲妥當。此類簡牘將地上的交通系統反映至地下。但是在告地策中,只需要將牒送往地下世界,不需要返回,所以就免去了代表往返的“出入”等用語。

結 語

本文針對縣、候官所頒發的公用傳、私用傳以及寫有“如牒,書到,出入如律令”等用語的“出入”通行證的用途進行了討論。以前都將“出入”通行證視爲如同“致”一樣的文書,而且認爲其與“傳”是一同使用的文書。而本文的觀點主要有以下幾點。

一、 “出入”通行證的頒發者是縣或候官,使用對象則被限定爲縣索關、肩水金關兩關。因此相對於在較廣範圍内可往返使用的“傳”,“出入”通行證的旅行範圍則爲以張掖、酒泉兩郡爲中心的近距離範圍内。其並不是通用於全國的通行證件。

二、 相對於“傳”是用來證明通行者本人的公務内容和交通手段,“出入”通行證的基本内容則爲證明旅行者的隨行人員以及委派的吏卒、人、馬、牛等。其中有很多件像“如牒”一樣記録了附加文書,其作用相當於“致籍”。但是,作爲“傳”的一部分,也會有附加相當於“致籍”内容的名籍的情況存在。因此“出入”通行證並不是與“致籍”一同出現的普通“致”的格式。

三、 縣、候官頒發的公用傳,分爲兩類: 1爲使用“當舍傳舍從者,如律令”樣用語的格式。2爲接受“敢言之,遣……敢言之”申請,並使用“移過所,如律令”樣用語的格式。與此相對“出入”通行證,一般都會寫有“遣某……如牒,書到,出入如律令”,主要用於公務旅行。其特徵爲,根據旅行者本人來證明隨行者或委派人員的身份。因此“出入”通行證雖然作爲“公用傳”的補充檔,但其適用範圍限定於縣索關與肩水金關兩處。

四、 “出入”通行證,有在中部記録文書處理進度的“白”“發”“白發”等内容。此爲一部分傳中的記録,以及普通文書處理時常會使用的方法,尤其是在處理呈報附加文書時多會使用。因此在關隘的執行過程中,雖然僅對通關者所持有的“傳”的正文進行複寫,但出行者還是需要出示“出入”通行證的正文與牒的兩份記録。此類文書在呈報機關内部審閲時會標記下“白”“發”“白發”等標注,所以未必就是事先遞送至關隘的文書。

五、 “出入”通行證的使用方法有一下推測。進行長距離或短距離旅行的人員根據其通關事務的性質攜帶公用傳或私用傳,作爲往返行程的證件。此位旅行者,如果攜帶了與“傳”所記載一致的車馬、隨行人員時,無需提出額外申請。但當其攜帶了超出“傳”所規定範圍之外的私人馬匹或其他物品,亦或者是有同行者以外的隨行人員一同過關時,就需要出示其他證明。針對私人馬匹以及其他物品,需要出示被稱爲“致”的證明文書,而其相當於名籍的部分稱爲“致籍”。另外,當有隨行的其他人員或是委派的代行人員攜帶有物品的情況下,也必須要出示此類證件。這就是“出入”通行證,而其中附加的“牒”就相當於“致籍”的效用。因此“出入”通行證是與“傳”一起作爲通行者或者是委派的代行者所持在特定的近距離範圍内使用的證明文書。

而像“出入”通行證這樣,頒發給旅行者作爲“傳”的補充證明,針對隨行人員、委派代行人員、馬牛等内容進行證明的文書。筆者也進行了類比的思考,其就如同漢代初期古墓中陪葬的告地策一樣。也就是説,將告地策理解爲仿造頒發給旅行者隨身攜帶的“傳”而製成的,就如同在近距離的範圍内針對特定關隘使用的“出入”通行證,連同記録下隨行人員與物品的“致籍”一起作爲送往地下世界的象徵性文書,這樣比較恰當。

漢代的交通系統,是使用中央政府御史大夫所頒發的公用傳,郡所頒發的公用傳來維繫的。但另一方面,針對使用縣、候官所頒發的公用傳、私用傳的旅行者,需要檢查其交通路綫及其所帶物品。縣、候官所頒發的“出入”通行證,爲此類“傳”的補充性通行證,限定於在通過縣索關、肩水金關時使用。也有在其後附加“如牒”文書的簡牘,這應該就是暗示了和“傳”並用的“致”形態的簡牘資料。