《二年律令》的復原與研究*

[美] 李安敦 [加] 葉 山

關鍵詞: 《二年律令》 簡册復原 斷代 注意符號 預設讀者

一、 墓葬中的位置

這部題爲“二年律令”的文本,是從發現於張家山247號墓中的一堆積滿淤泥的竹簡中復原而成。這是迄今爲止内容最長,體積最大,置於竹笥内提供給墓主的簡册。這部簡册被置於竹笥内第二層,其上是一簡短的曆譜,當中我們相信載有墓主的名字;其下的是《脈書》《算數書》《蓋盧》和《引書》。這個放置的次序對瞭解這些文書的重要性提供了關鍵綫索。曆譜揭示了墓主是一低級官吏或史職官吏,他於漢高祖五年(前202)降於漢,之後於惠帝元年(前194)因老、病去職。那些内容詳盡的法律文書,組成了該墓出土文書的主要内容,反映墓主生前作爲一名官員的主要職責涉及法律事項。有不少類似的曆譜曾被發現於史職官吏的墓葬,特别是長江中游的地區,以這些文書與相類地位和職業的人隨葬,應是一相當普遍的喪葬習俗(更多關於墓主職業的詳細證據,以及這些文書爲何會被放於墓葬中的討論,參LSS, section 2.5)。

壓在竹笥上的漆器和陶器致使原來繫於《二年律令》的編繩腐爛後,簡册分散成兩部分,考古學家復原成C和F兩組。不計殘片,C組和F組分别有大約326和188枚竹簡,因爲有部分竹簡完全粘在了一起。此外,有些竹簡看來是空白簡,但考古學家並未指出它們的位置,以及與有字簡的關係。檢查比對其出土號和整理號,我們發現在兩組中分别至少有9枚(C27、C44、C87、C154、C161、C200、C217、C233、C248)和3枚竹簡(F31、F110、F183),在《二年律令》文本中並未賦予整理號(如LSS, section 1.9a附圖中塗黑的簡)。對於這種差異,一個解釋可能是,《竹簡》(2001)所附考古圖表中衆所周知的錯誤和方法學上的缺失。(1)張家山二四七號漢墓竹簡整理小組編: 《張家山漢墓竹簡[二四七號墓]》,文物出版社2001年。本文簡稱爲“《竹簡》(2001)”。比如不少有字簡帶有出土號,但有些見於《竹簡整理號與出土號對照表》上的卻未在《竹簡出土位置示意圖》上描繪出來。另外,也存在兩支簡共用一個出土號的情況,這可能是由於它們曾粘在一起,在照相和考釋前需要分離;也可能純粹是一個失誤,使得另一支簡没有編號。(2)這些簡如下(先列整理號): 83和87爲C21;43和246爲F83;6和164爲F4;340和426爲C153;77和441爲F20;294和460爲C219;以及408和468爲F44。正如剛提到的,簡340和426獲分配同一個出土號C153。專修大學《二年律令》研究會《張家山漢簡〈二年律令〉譯注(十)—金布律—》(《專修史學》44號,2008年)認爲426號簡的出土號爲C154,但該出土號並未獲分配於任何簡文。然而,從大量没有分配編號的簡可見,該簡册有一定數量的空白簡穿插其中。這些空白簡或用以分隔簡册的不同部分;或在簡册製作階段,用爲接續編繩的繫結之處;又或留備空位添加内容或筆記。最後,一支殘簡(《傅律》的標題簡)完全從簡册脱落,並被發現於下層的I組簡中。

二、 竹簡編次的復原

簡册被分成兩半,極大地增加了文本復原工作的複雜性。很多簡曾被嚴重破壞,這些破壞是從墓葬封閉時起的二千年間一般性的腐蝕,以及置於其上的器物之重壓造成的。從最初的清潔和照相,到後來中日研究小組利用紅外綫成像系統重新照相的這段時間,這些簡也出現了扭曲和開裂。

抄手在出土號F14,亦即後來《竹簡》(2001)給予整理號1的簡背,塗上一黑色長方形,接着寫上“二年律令”四字。由於此簡被發現於簡册的外層(F組簡的表面),學者假設它就是簡册的標題。《奏讞書》文本的標題則寫於簡册最末一簡的背面,雖然標題簡同樣是在最表層朝外露出,簡册卻是以相反方向收卷。雖然收卷方式不同,但一致的書寫標題程序顯示這兩部簡册有可能都是在收卷後,而非在最初抄寫時書寫標題的,並且是爲了隨葬墓中而準備。

《竹簡》(2001)復原的《二年律令》文本來自從墓中發現的526支竹簡,每支竹簡約長31cm(已計入竹簡扭曲和其他因素)。此外,我們加上了兩支未發表於《竹簡》(2001),但見於彭浩等人的紅外綫照片和修訂釋文的簡(X1和X3)。(3)彭浩、陳偉、工藤元男主編: 《二年律令與奏讞書——張家山二四七號漢墓出土法律文獻釋讀》,上海古籍出版社2007年。我們並不清楚原來埋葬於墓中的竹簡有多少支,因爲有不少殘片並未歸入任何的律中(參考LSS, section 1.9a附圖的注釋),以及有若干數字未明的簡隨着時間流逝或於發掘期間湮没。(4)最初發現竹簡時,發掘人員跳入淤泥中用手尋找竹簡,直至最後從一名發掘人員的指甲上提取黏上的一件殘片。

在一支從淤泥中提取並由整理者歸入《二年律令》文本中的簡上,抄手(也有可能是校讎者)寫有“▓律令二十□種”。該簡並没有出土號,《竹簡》(2001)賦予整理號526。這並不是該文本的標題,而是對其内容的總結。據推測,這是簡册的最末一簡。在其他漢代的出土文獻中,總結簡更多會記録全書的字數。(5)例如,该現象普遍見於銀雀山西漢1號墓出土的殘篇和馬王堆出土的帛書。在《二年律令》的例子中,抄手注明各篇的總數,並視每篇律或令爲一“種”。不幸的是,總結簡上有一字漶漫,未能釋讀(上文用□表示),令我們未能得知其總數。《竹簡》(2001)未有推測該字的釋文,《竹簡》(2006)暫且將之釋讀爲“九”,使得其總數爲二十九。(6)張家山二四七號漢墓竹簡整理小組: 《張家山漢墓竹簡[二四七號墓](釋文修訂本)》,文物出版社2006年。本文簡稱爲“《竹簡》(2006)”。張家山漢簡研讀班、李力和彭浩等均持同樣的看法。(7)張家山漢簡研讀班: 《張家山漢簡〈二年律令〉校讀記》,《簡帛研究2002—2003》,廣西師範大學出版社2005年,第195頁;李力: 《關於〈二年律令〉簡 93—98之歸屬問題的補充意見》,《出土文獻研究》第6輯,上海古籍出版社2004年,第114頁;彭浩、陳偉、工藤元男主編: 《二年律令與奏讞書》,第325頁。然而,這種讀法受李均明和彭浩從該文本中復原《囚律》的建議所影響,使得該文本有二十九種律和令。(8)李均明: 《〈二年律令·具律〉中應分出囚律條款》,《鄭州大學學報》2002年第3期,第8—10頁;彭浩: 《談二年律令中幾種律的分類與編連》,《出土文獻研究》第6輯,第61—69頁。可是,目前只存有二十八種律和令的標題簡,支持把漶漫的字釋爲“八”。因此,這枚總結簡應讀作“律令: 二十[八]種”。

《二年律令》文本在編纂上的一個特點是,二十八種律令的標題都寫於一支獨立的簡上,並從該簡的頂端至首道編繩之間塗上了一塊黑色長方形(參LSS, section 2.1, fig.3, i號簡)。這種在重要文書上塗黑色長方形或劃粗綫的做法,也是里耶1號井出土秦簡牘的特點,但卻與睡虎地11號墓出土的法律文書有别。後者每一條文的最末一支簡常寫有一個完整標題或其簡稱,這有助考古學家和學者確定該條文的歸屬。張家山法律條文及其篇題的記録方法,對編聯個别條文及其標題造成一些不確定性,尤其是考慮到竹簡混亂的次序。在某些部分,例如《秩律》或《津關令》,其内容相當獨特,並且根據一致的秩級序列或一系列的數字編排,復原這些標題下的法律條文相對容易。然而,大量的文本問題削弱了《竹簡》(2001)“官方”復原版本的可靠性。

三、 復原方法

《竹簡》(2001)的編者並未在該書中解釋他們復原《二年律令》文本的方法。然而,彭浩在他另外發表的《張家山漢簡〈算數書〉注釋》中解釋了他復原該文本的步驟。(9)彭浩: 《張家山漢簡〈算數書〉注釋》,科學出版社2001年,第2頁。該文本同樣被嚴重破壞,其復原方法可爲我們提供一些間接的證據。彭浩把這些步驟臚列如下:

1. 確定竹簡出土時的堆積狀況及各部分的相對位置,儘可能復原移出卷外部分竹簡的原來位置。

2. 確定全書的起始部分(即首道算題)和結尾部分。《算數書》的起始部分是題有書名(於6號簡的背面,該算題的最後一簡)的那道算題,它位於全部竹簡的上層。結束部分是位於卷中的竹簡。

3. 同一算題的各簡的繫連首先以是否合題意、算理作出判斷;其次參考它們之間的相對位置來確定各算題間的先後次序。

4. 對散出卷外而又無把握復原其位置的算題,參考其出土位置插入鄰近或同類算題的排次中。

5. 失去上下文的竹簡和不能綴合的殘簡排在與之内容相近的同類算題後。

基於我們對《竹簡》(2001)編者所復原的《二年律令》文本的分析,清楚可見,雖然他們跟從了復原《算數書》時所採用的前兩個步驟——確定竹簡出土時的堆積狀況及各部分的相對位置,以及全書的起始部分和結尾部分——但由於以上提到的簡册狀況和獨立標題簡的問題,他們很快就被迫越過這些步驟。

復原《竹簡》(2001)一書中《二年律令》文本的研究小組,主要依靠一幅複雜(但錯漏百出)的《竹簡出土位置示意圖》。該剖面圖記録了分屬不同文本的竹簡的相對出土位置。(10)部分發現於張家山336號墓的法律簡,載有與從247號墓發現的簡一樣的内容。儘管竹簡上文字的位置並不一致,考古學家在某些情況下,看來也利用到這些類似可比的内容來決定竹簡的編序。當我們參觀荆州博物館時,部分從336號出土的簡正在展出,我們得以拍下它們。雖然我們拍下的照片分辨率不高,但我們在筆記中記下了它們與247號墓出土竹簡類似可比的部分。這是根據從淤泥中揭剥整理竹簡時所作的筆記繪成(LSS, section 1.9a附圖是以此綫圖的部分内容爲底本)。依這幅圖,研究小組試圖確定各竹簡的基本出土狀況,以及與鄰近竹簡的相對位置。如果没有此圖,要復原各簡的編序將近乎不可能。參看此圖以及確認標題簡(F14)的位置,學者得以判定簡册是以傳統的順時針方向收卷,結尾部分是位於卷中的竹簡。不幸的是,由於卷束分成兩半,原來位於卷束中心的竹簡散開來。總結簡(即後來劃定爲526號簡)亦即簡册的最末一簡的出土位置並未記録於綫圖上。雖然王偉相信該簡即是C161,但C161並無配置於任何法律條文,而且靠近C組簡的中心。(11)王偉: 《張家山漢簡〈二年律令〉編聯初探》,《簡帛》第1輯,上海古籍出版社2006年,第367頁。C161是其中一支只有出土號而没有整理號的簡。

《竹簡》(2001)中《二年律令》的官方版本正確地把《賊律》列於這部法律彙編之首,這是由於該篇包括了整個彙編的標題,並且順時針沿整份卷束的外圍轉了差不多一圈,占據着最外層的部分。但《竹簡》(2001)編者把《盜律》置於第二篇則不太妥當。《賊律》的標題簡(54號簡)位於卷束的第二層,簡册已順時針轉了一又四分之一圈。在剖面圖中,54號簡右面是82號簡,該簡大概屬於《具律》。載有《盜律》的簡要待簡册再旋轉多四分之一圈才出現,並由65號簡開始。我們相信《竹簡》(2001)編者即使在出土位置出現矛盾的情況下,仍選擇把《盜律》放在第二篇,是受到《晉書·刑法志》的影響。《晉書·刑法志》説漢初蕭何所編的《九章律》是仿照被認爲由李悝所作的《法經》而作,把“盜”和“賊”列爲開頭兩篇(注意,這裏先列“盜”)。其所謂的原因是李悝“以爲王者之政,莫急於盜賊,故其律始於盜賊”。(12)參《晉書·刑法志》,中華書局1974年,第922頁,以及該書所收劉邵《魏律·序略》的内容。我們有充分的理由去懷疑《法經》的真僞,參Timoteus Pokora, “The Canon of Laws by Li K’uei: A Double Falsification?” Archiv Orientalni 27(1959): 96-117。對於有疑問的《法經》的仔細復原和研究,參池田雄一: 《中國古代の律令と社會》,(東京) 汲古書院2008年。

基於這些觀察,我們認爲《晉書·刑法志》在《竹簡》(2001)編者復原《二年律令》文本的過程中占有重要地位。另一例子是,《刑法志》概述李悝《法經》的部分提到該書的《雜律》包括了“輕狡、越城、博戲、借假不廉、淫侈、踰制”等規定。(13)參《晉書·刑法志》,第922頁。並參A. F. P. Hulsewé, Remnants of Han Law. Vol.1, Introductory Studies and Annotated Translation of Chapters 22 and 23 of the History of the Former Han Dynasty (Leiden: E.J. Brill, 1955), 28.這個説法大概引導了研究小組把從張家山247號墓中發現的182~187和191~195號簡,置於《雜律》之中,因爲其中包括了一些類似的問題,儘管《雜律》的標題簡(196號簡)發現於卷束較爲中心的位置,且與該篇的其他簡無直接聯繫。

另外,對研究小組論證的最大影響應該來自劉邵爲魏朝《新律》撰寫的《序略》。在發現張家山247號墓漢律之前,劉邵的《魏律序略》是少有的説明各種漢律包含何種内容的史料。(14)Hulsewé, Remnants of Han Law.但是,由於劉邵描述他們受命編纂的漢律内容之真實目的,是爲了指出這些内容的不一致之處,他的描述中並未包含詳細的清單,並列明它們的歸屬,而只是指出他認爲不應放在一起的條文。《竹簡》(2001)編者在依靠簡册的出土狀況(即竹簡與標題簡的相對位置)和對各種罪案歸屬的推論來復原簡册的同時,他們也常參考劉邵的《序略》,用以確定法律條文的歸屬。例如,劉邵提到漢《興律》不應收入上獄、烽燧等條文,《魏律》的編者將之分出它篇。(15)參《晉書·刑法志》,第923—925頁。這些説法明顯對《竹簡》(2001)的研究小組産生了影響,因此他們把出土號F159和F166列爲《興律》第一條,F176爲《興律》第九條,縱使它們的位置與《興律》的標題簡(F33)並不接近。(16)譯者按: 這裏指的“第幾條”是指在整理者釋文和LSS各篇中法律條文的編排次序。如下面提到,雖然兩位學者對整理者釋文中竹簡的編次有異議,但爲方便引用資料,除了少數情況外,基本上沿用了整理者的版本。

我們另外發現了至少兩個《竹簡》(2001)編者復原《二年律令》文本時所採用的準則。在多個例子中,他們對張家山漢律的編次看來受到了睡虎地11號墓所出内容相同,而標題明確的秦律版本的引導。這在《效律》中尤其顯著,特别是第一條(347~348號簡)和第五條(352號簡)。影響較少的,是《唐律》中仍然保存的漢律遺文的編次,《竹簡》(2001)的編者似乎也有所參考。最後,我們必需指出,這二十八種律令的部分編次似乎相當随便,而且有誤導成分。最明顯的例子是,《竹簡》(2001)和(2006)均把《津關令》排在全書的第二十八篇(即最後一個部分),縱使考古資料清楚證明該篇竹簡並非位於卷束的中心(參LSS, section 1.9a的附圖)。這種編次方法誤導性地製造了系統而分明與標題一致的“律先令後”的錯覺;然而,這部法律彙編的編者或抄手事實上只是把《津關令》放在彙編的中間。

根據我們自己的方法,本文把《二年律令》的二十八篇内容重新進行了編次。我們的方法更爲倚重出土位置圖,而較少依靠見於《晉書》等文獻中的後世法律作者的意見。基本上,我們假設這部簡册是以順時針方向收卷,由標題簡(F14)開始,從外而内旋轉了約十八層,直至卷束的中心。我們特别注重各篇的標題簡,因爲無論能否判斷各標題簡下法律條文的歸屬,我們至少能確定該標題簡屬於何篇。在每一標題簡之後,例如54號簡,《賊律》最末一簡,我們往順時針方向尋找距離最近的一簡,然後按這方法繼續編聯其他簡,直至遇到下一標題簡爲止,一直到卷束的核心。如王偉一樣,我們把注意力集中在干擾最少的C組簡下層的分層情況。(17)王偉《張家山漢簡〈二年律令〉編聯初探》亦重新編聯了某些部分,而與我們的編聯有一些重合之處。以下是他提供的編聯次序: 《賊律》→《具律》→《盜律》→《囚律》……《史律》→《秩律》→《賜律》→《津關令》……《户律》→《田律》→《金布律》。以下是我們粗略的編聯方案:

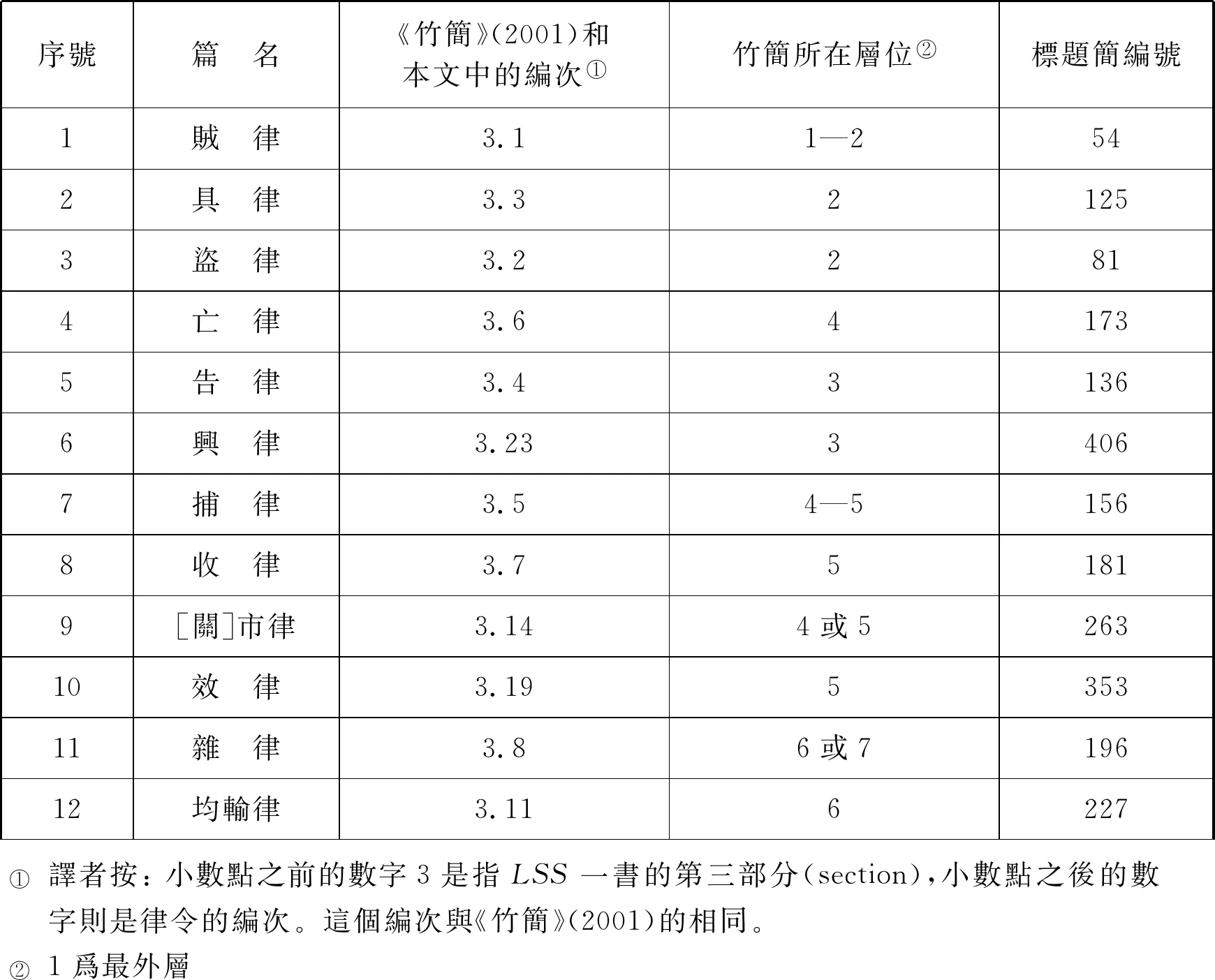

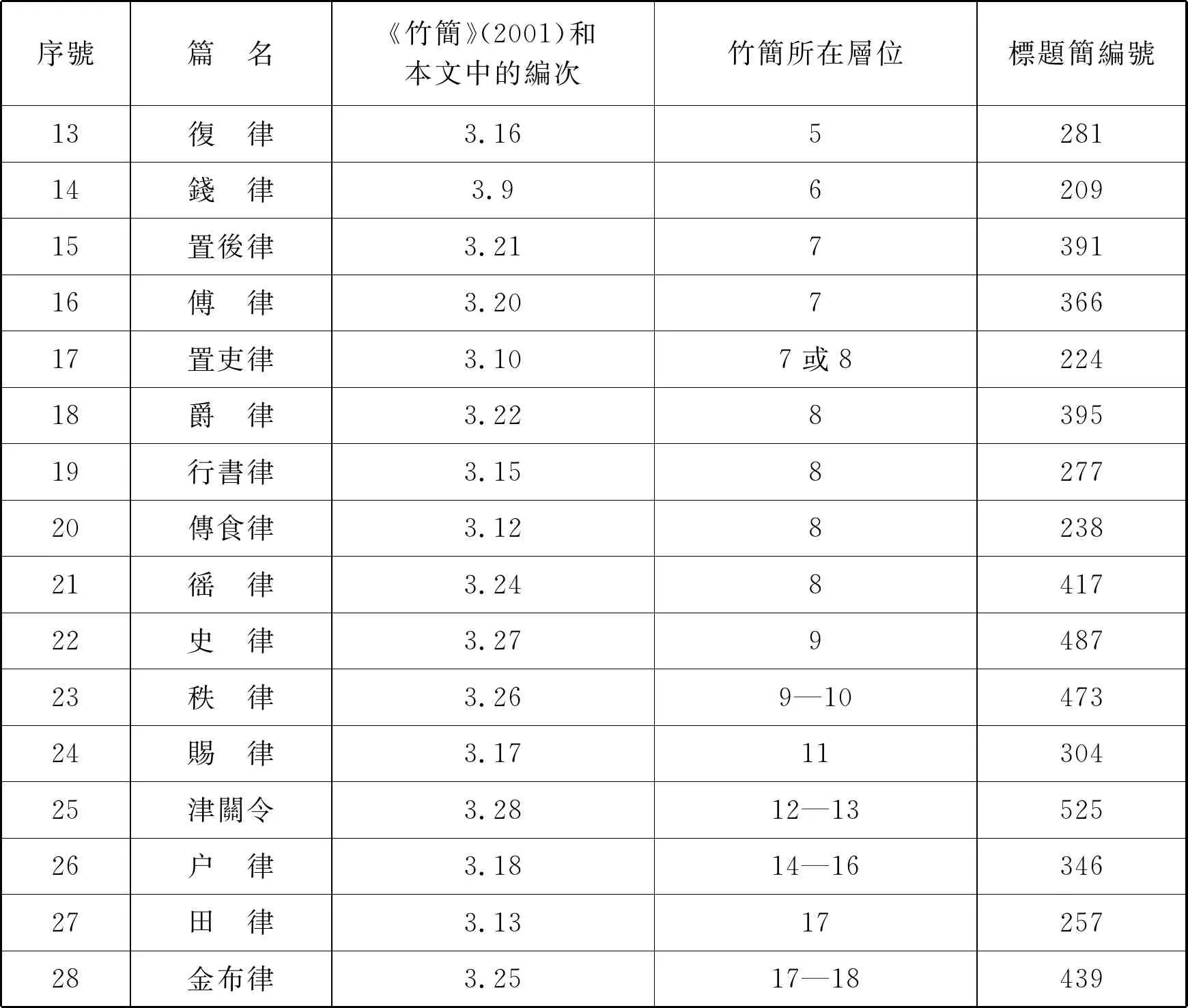

表1 《二年律令》各篇次序的復原方案

續 表

本文的方法也並非萬無一失,這是由於F組簡的干擾甚爲嚴重,加上部分位置(例如卷束中心緊密的部分各篇)次序不明。但我們相信本文的編聯大體準確,比《竹簡》(2001)建議的編聯的誤導性低。參考表1,我們可以做一些初步推論,解釋爲何某些律或令集中在一起。

起首八篇律構成了刑事法的核心,列明了賊和盜兩類罪行的刑罰,以及詳細説明了告、逮、論等程序與對應個别罪行所收之家庭成員和財産。意識形態上,這些也是最重要的法律,它們保障了國家的特權,確保了領土内的社會秩序。位於卷束中心的最後一組律令涉及物質財富問題,例如户口登記、農業及其租税、政府財政、官吏秩級、國家賜贈、海關法和採礦租税等。這些法律對國家運作相當重要,但在意識形態上重要性較低,因而被放在整個彙編之末。

雖然我們對《竹簡》(2001)中律令的先後次序以及各篇内個别條文的編次不敢苟同,本文仍然維持《竹簡》(2001)和(2006)的編次,其中只根據冨谷至、彭浩、楊建等人的研究作出了些微改動,(18)冨谷至編《江陵張家山二四七號墓出土漢律令の研究》,(京都)朋友書店2006年;彭浩、陳偉、工藤元男主編: 《二年律令與奏讞書》;楊建: 《西漢初期津關制度研究》,上海古籍出版社2010年。以便引用原書、圖版和研究著作。讀者如對個别竹簡和條文的具體問題有興趣,請參考LSS一書各篇引言,及中文原文和英文翻譯的注釋。

四、 抄手或讀者在竹簡上所留下的注意符號的意義

駢宇騫曾指出,在早期中國的抄寫本中,在書寫或抄寫的過程中使用符號的習慣至少可追溯至晚商時期(約前1300至1045年)的甲骨文。(19)駢宇騫: 《簡帛文獻概述》,(臺北)萬卷樓2005年,第154頁。他從有文字以來直至戰國秦漢的不同的書寫材料中,辨認出至少十二種不同的符號。這些符號的種類隨着時間的推移有增漲趨勢,有以下各類:

● 黑色大圓點

○ 紅色或黑色的大圓圈

· 黑色小圓點

▓ 黑色正方形

□ 正方形

▲ 黑色三角形

∠ 鈎,多數位於某個文字的下方或右邊

「」 兩條直角綫

= 兩條横綫,位於某個文字的下方或右邊,用於標示重文或合文

、 劃,標示閲讀時的停頓

/ 斜綫

此外,還有其他形狀的標識,如直綫、鈎、曲綫,或其中兩者的結合,以不同方式書寫使用。(20)戰國楚簡中的符號,參林素清: 《簡牘符號試論——從楚簡上的符號談起》,收入陳文豪主編: 《簡帛研究彙刊第一輯: 第一届簡帛學術討論會論文集》,(臺北)中國文化大學史學系簡帛學文教基金會籌備處2003年,第93—108頁。戈壁灘上沿防衛綫的漢代軍隊中,抄手會使用與此相類的符號,但種類更多。(21)參李均明、劉軍: 《簡牘文書學》,廣西教育出版社1996年,第60頁。這些符號,我們從張家山247號墓出土的法律文書中,辨認出以下幾種:

▓

●

·

∠

、

=

黑色正方形▓(或應説長方形)繪於各篇律令的標題簡的頂部。墨會完全填充該簡的頂部,例如81、125、136、156、173、196、209、224、227、238、257、277、281、304、353、366號簡,以及1號簡的背面,其上書寫了全書的標題。與此相對,爲數不少的黑色大圓點●見於《奏讞書》中一些簡的頂部,用來標示每一新案例的起首,例如17、28、36、49、51和53號簡。這種分節符號清楚地顯示出張家山247號墓出土的這兩組法律文書在性質上的差異。

黑色小圓點·頗爲頻繁地出現《奏讞書》的案例中,用作分隔不同個人的證辭或法律程序的不同階段,但該符號卻較少用於《二年律令》。其中一個圓點被用來標示《秩律》第一條(440號簡)上所載整份秩級序列的起始,更多的則出現在這份序列的其他部分。例如在第三、四條(444和445號簡)中,該符號出現在兩份秩級不同的序列之間;又如在第七條(459號簡)中用來分隔道和縣的序列。黑色小圓點亦用於《津關令》中用來分隔在原來令文中不同部分的言辭或聲明,或在令的制定過程中的不同階段。至於黑色大圓形,正如在《奏讞書》中的使用情況,只見於521-22號簡的頂部,用來代表《津關令》第十七條的附屬或關聯部分。少數的黑色圓點亦見於律中,例如在《徭律》第一條(407號簡),用作分隔不同的規定。這些規定在該律中可能曾經屬於不同的條文。

李孟濤(Matthias L. Richter)所謂的“注意符號”(attention mark)∠,是一種古代文本上原來的標點和閲讀符號。(22)本文從李孟濤把該符號釋成一鋭角∠,與專修大學《二年律令》研究會的譯注所釋的一樣。參Matthias Richter, “Textual Identity and the Role of Literacy in the Transmission of Early Chinese Literature,” in Writing and Literacy in Early China: Studies from the Columbia Early China Seminar, edited by Li Feng and David Prager Branner (Seattle: University of Washington Press, 2011), 206-36。勞武利和吕德凱在他們整理的《奏讞書》版本中把該符號釋成直角∟。參Ulrich Lau and Michael Lüdke, Exemplarische Rechtsfälle vom Beginn der Han-Dynastie: Eine kommentierte Übersetzung des Zouyanshu aus Zhangjiashan/Provinz Hubei (Tokyo: Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa (ILCAA), Tokyo University of Foreign Studies, 2012)。整理者的中文報告均未釋讀出此符號。《具律》第二十條中115號簡往下三分之二的位置可以找到一個明顯的例子。該段讀作:

其不審: 黥爲城旦舂∠。年未盈十歲爲气(乞)鞫,勿聽。

該“注意符號”之後的内容,很可能是抄寫自原來彙編中位於該符號之前的其他條文。换句話説,《具律》中兩條不同的條文被引用於此。或者可以認爲,該符號是用來提示讀者,有關禁止未盈十歲爲乞鞫的規定見於律文的其他欄位之下。使用這種鈎形“注意符號”的另一明顯例子可見於《賊律》第六條(10號簡),用作分隔可能曾經分别寫成兩條條文的兩種不同罪行。在該律的第十三條(18號簡)中,這種鈎形“注意符號”用來把某一特定用語的注釋或解釋從律文中分隔出來。

鈎形“注意符號”的另一用法可見於《賜律》的第一條(282~284號簡)中,它用作分隔一份清單中的不同部分。在這一情況中,各種衣服的賜予是基於某人的爵位或秩級。這種符號又常見於《秩律》中,用作分隔衆多縣或侯國的名稱,以消解歧義,避免誤讀。由於中文地名常用類似的字命名,例如陵和陽,這使得很難正確閲讀没有標點的地名清單。如果没有這些符號,對於一名欠缺相關知識的官員,幾乎在該清單中所有兩個相連的字都可視作一個地名。在《具律》的第十六條(110號簡)中,該符號明顯是用作消除一段非清單的段落中的歧義。該段讀作:

獄未鞫而更言請(情)者: 除∠。吏謹先以辨告證。

如果没有該“注意符號”,讀者可能會把“除”和“吏”兩字,讀成“除吏”一詞。最後,另一“注意符號-”“、”,只發現於《奏讞書》文本(特别是案例十六)中,由于用例較少,可能是某抄手的個人風格。

我們需要指出,至少部分“注意符號”應見於抄手所據以抄寫的律文底本上。在張家山336號墓發現的類似可比文本中,“注意符號”的位置跟247號墓中所發現的幾乎一樣——縱使在336號墓發現的竹簡長度不同而竹簡上文字的位置有别。尚未公布的張家山336號墓法律彙編選編了不同的法律,並且幾乎可以肯定它並非題作“二年律令”。

重文符號“=”較常見於戰國晚期和秦漢時期的抄本上,它是中國其中一種最古老的抄本符號,廣泛見於西周青銅器銘文中。它們有助減少書寫字數,省下珍貴的書寫空間。例如《賊律》第十一條(16號簡):

毁封,以它完封印=(印)之: 耐爲隸臣妾。(23)本文從何四維把隸臣翻譯爲“bond servant”,隸妾爲“bondwoman”。參A.F.P. Hulsewé, “The Ch’in Documents Discovered in Hu-pei in 1975,” T’oung Pao 61(1978): 175-217, 338;Remnants of Ch’in Law: An Annotated Translation of the Ch’in Legal and Administrative Rules of the 3rd Century B.C. Discovered in Yün-meng Prefecture, Hu-pei Province, in 1975 (Leiden: E.J. Brill, 1985)。此刑罰在漢初應爲(轉下頁)

“印”字旁邊的重文符號“=”顯示該字應重複讀一遍(引文中以括號表示)。第一個“印”字作名詞使用,指封泥;第二個“印”字的詞性改變了,用作動詞,意爲封印。抄手會用同樣的兩道下標的横綫來指稱兩個合併的字,例如“大”和“夫”合爲一字“夫=”,讀作“大夫”。現代中文中,這種書寫形式稱作“合文”,在英文正字法(orthography)中,這稱作“ligature”。(24)(接上頁) 三年徒刑,詳參LSS, section 2.7以及Hulsewé, “The Ch’in Documents,”211-14;李力: 《“隸臣妾”身份再研究》,法律出版社2007年;《張家山247號墓漢簡法律文獻研究及其述評(1985.1—2008.12)》,(東京) 東京外國語大學アジア·アフリカ言語文化研究所2009年;劉海年: 《戰國秦代法制管窺》,法律出版社2006年,第275—99頁;楊頡慧: 《張家山漢簡中“隸臣妾”身份探討》,《中原文物》2004年第1期。

《二年律令》文本應是用來“閲讀”多於“口述”或“朗誦”。通過仔細分析馬王堆出土的兩份《老子》抄本上的標點和“注意符號”,李孟濤有力地論證了甲本實用作朗誦。該文本包含了極多由抄手加上的“注意符號”,有助於提醒朗誦者文本的意思以及其中的細微之處。據他統計,甲本中有超過400個鈎形“注意符號”,然而乙本只有19個。(25)Richter, “Textual Identity and the Role of Literacy”.張家山文獻中的“注意符號”較少,顯示它們應該用來閲讀,而非朗誦。據目前的知識,難以説明該情況是在世的官吏和史職官吏所使用的法律文書之典型特點,還是供逝者(同樣是一名史職官吏)閲讀的文書的特點,或是用來顯示墓主在死後世界中的身份和地位。

五、 斷 代

通過分析《二年律令》文本中每一條文的歷史背景,可以較爲肯定地確認部分條文是何時頒布或修訂,或者起碼確認它們頒布年代的上限或下限。據此可以推定它們最後修訂的年代,而得知它們的抄寫年代。

首先,收入《二年律令》文本的法律並非所有都是在同一段時間内制定或修訂的。這些法律不像由同一位統治者頒布的法典(code)一般,有嚴整的系統和結構。有的法律是直接承自秦律,其中只有些許修訂,用以更新相關的語言和刑罰;有些則是重新頒布曾被廢除或已失效的秦律;還有些是在漢朝最初的十五年間所制定,用以解決特殊的政治或經濟情況。

首先,《具律》復原的文本中有數條條文可以相對較爲清楚地判斷它們的年代。第一、二條(82~83號簡)反映的是惠帝元年(前195年底)的一道詔書。(26)參《漢書·惠帝紀》,中華書局1962年,第87—88頁;高敏: 《〈張家山漢墓竹簡〉中諸律的制作年代試探——讀張家山漢墓竹簡札記之四》,《史學月刊》2003年第9期。李均明在《張家山漢簡所反映的二十等爵》(《中國史研究》2002年第2期)和《張家山漢簡所反映的刑罰適用原則》(《鄭州大學學報》2002年第7期)指出《漢書》收録的詔書中避了惠帝的名諱,以“滿”代替“盈”字。然而,《具律》中卻没有避此諱。正如《奏讞書》案例十八和二十一所見,這些法律看似在秦也曾推行過,所以惠帝只是重頒了已廢止的秦律而已。第四條(85號簡)提到“吕宣王”這一謚號,該號是吕后於元年(前187年)追尊其父的。(27)參《史記·高祖本紀》和《吕太后本紀》,中華書局1959年,第344和395頁《集解》所引。此一記録對決定該條文以乃至整部彙編的時間下限有關鍵作用。此外,《收律》是於文帝二年(前179年)完全廢除的,所以整部《二年律令》的抄寫必定早於該年。(28)參《漢書·刑法志》,第1104—1105頁;《史記·孝文本紀》,第419頁。

關鍵的斷代資料又見於《錢律》。其中第一條(197~198號簡)對錢的尺寸描述,正符合吕后二年(前186年)七月頒布的半兩錢。(29)參《漢書·高后紀》,第97頁;Nancy Lee Swann, trans. Food and Money in Ancient China: The Earliest Economic History of China to AD 25, Han Shu 24 with Related Texts, Han Shu 91 and Shih-chi 129 (Princeton, NJ: Princeton University Press; New York: Octagon Books, [1950] 1974), 232, 377-84;蔣若是: 《秦漢錢幣研究》,中華書局1997年,第8頁,第67—69頁。吕后六年(前182年),頒布了一種更輕的錢幣,我們可藉此判斷整個彙編的斷限。(30)參《漢書·高后紀》,第99頁。從《錢律》的其他條文可見,吕后亦曾重新頒布秦律中關於禁止私人鑄錢的規定,但由政府壟斷鑄錢之事仍爲時尚早。此法律於文帝五年(前174)夏廢止。(31)參《漢書·文帝紀》,第121頁。《漢書》稱之爲“令”,而非“律”。

《秩律》列出了帝國内超過275個縣道或侯國的名稱,以及超過150個皇宫和官職的名稱,對該篇的斷代提供了豐富的資料。對於有關資料的全面討論可見於《二年律令》的前言及相關注釋,這裏舉幾個關鍵的例子。第七條(463號簡)中的靈州縣和圜陰縣分别於惠帝四年(前191年)和五年(前190年)建立。同在第七條(458號簡)的長安西市[令]一職是惠帝六年(前189年)六月所設。穎川郡的部分屬縣以及吕后的外甥吕種的侯國均是吕后元年(前187)四月所置,證明《秩律》是吕后元年(前187年)底或二年(前186年)初修訂的。對於該篇的時間下限,我們根據城父(見第六條條文,449號簡)的廢除年份得知該侯國於吕后三年(前185年)被廢除,並重回楚國的控制。如果《秩律》曾於吕后三年(前185年)或四年(前184年)修訂,城父則無法收入其中。

最後,《津關令》中很多令大致可按其中具體的官名去斷代,但最肯定的例子要數第十七條(520號簡)以及另外兩條關聯内容(第十八、十九條,521-22號簡)。其中提到了居於長安的魯侯,據此可以斷定該簡可能寫於吕后元年(前187年)或二年(前186年)上半年。(32)高敏認爲《置後律》是出於吕后欲爲其後嗣登上皇位的政治原因,制定或編纂於惠帝在位(約前194—188年)稍早之前。尹在碩則認爲此律頒布或刊定於吕后二年(前186年),用以回應該年春下達的皇帝命令,重申繼承人襲爵的權利。參高敏: 《〈張家山漢墓竹簡〉中諸律的制作年代試探——讀張家山漢墓竹簡札記之四》,《史學月刊》2003年第4期;尹在碩: 《睡虎地秦簡和張家山漢簡反映的秦漢時期後子制和家系繼承》,《中國歷史文物》2003年第1期。

《二年律令》文本中的内證清楚顯示,其中包含至遲於吕后二年(前186年)夏天作所的修訂,但卻未有記録在該年之後各種法律和行政地理上的重要變化。因此,雖然此一彙編包含的法律之制定和修訂經過了較長的一段時間,但它的編纂最遲只可能完成於吕后二年(前186年)。

六、 《二年律令》文本與秦律的關係

考慮從張家山247號墓中復原的漢律與秦律之關係,我們可以看到不少漢律與睡虎地11號墓墓主喜的棺槨中發現的秦律有着一樣的標題,包括《田律》《效律》《金布律》《行書律》《徭律》《置吏律》《傳食律》和《[關]市律》等。(33)《金布律》的標題亦見於里耶出土秦遷陵縣的檔案。參陳偉主編: 《里耶秦簡牘校釋》,武漢大學出版社2002年,第26頁,簡6-21(29)。譯者按: 括號内的數字爲整理號,與出土號相區别。睡虎地11號墓出土的《法律答問》的引述中亦清楚指出秦有其他的律,例如《賊律》《盜律》和《收律》。在LSS一書的注釋中,我們列舉了許多例子。看來其他的律名,例如《爵律》,也是基於秦律的,但漢初的立法者更改了其中的爵名。因此,蕭何於漢初受高祖之命創立了一套分爲九章的全新“法典”(code)的説法是不可能成立的。在LSS一書的結論中詳細討論了這一問題(參LSS, section 2.8)。

七、 律令的預設讀者

我們曾經問過這個問題:“這些法律的對象是誰?是一般的普羅大衆,還是執行法律的司法官吏?”(LSS, section 2.2)通過分析這些法律所使用的語言,我們認爲其對象是司法官吏,而非一般百姓。在某些例子中,這些法律是以特定的官吏爲對象,例如縣令及其丞;在别的例子中,這些法律是以一般官吏爲對象。

如《收律》中第四條(179號簡)明顯是以縣令及其丞爲對象的:

當收者,令獄史與官嗇夫、吏雜封之,上其物數縣廷,以臨計。

這一程序亦見於睡虎地11號墓《封診式》中,它申明這一程序是由某一鄉根據某一縣丞的命令和授權執行的。(34)參睡虎地秦墓竹簡整理小組: 《睡虎地秦墓竹簡》,文物出版社1990年,第149頁,《封診式》,簡8-12;Hulsewé, Remnants of Han Law, 184-85, E3;Katrina C. D. McLeod and Robin D. S. Yates, “Forms of Ch’ in Law: An Annotated Translation of the Feng-chen shih,” Harvard Journal of Asiatic Studies 41(1981): 137-39。

《賊律》第十四條(19號簡)是以軍事官吏爲對象的:

軍吏、緣邊縣道,得和爲毒=,(毒)矢謹臧(藏)。莭(即)追外蠻夷盜,以假之,事已輒收臧。匿及弗歸,盈五日,以律論。

用於一般指示、標明觸犯某一類特定罪行的人的判刑時,對象或讀者是在指揮鏈中有權判刑和執行判決的所有官員,從縣令、丞,到廷尉,以至位於司法階級頂端的皇帝。在審理和判決的階段,首先需要決定罪案的性質,其次是由誰來負責。每件罪行在律文中都有特定的懲罰或刑罰。罪行和懲罰的對應看來是極其機械的。而且無證據顯示縣令或其丞在判決時,可以像後世(例如宋朝)那樣容許有任何彈性。像《奏讞書》案例十八中的攸縣令,他意圖展示寬大或只是加入己意判刑,就被處以重罪了。LSS的section 1.8中詳列了超過300種見於張家山法律文書的罪行以及其相關懲罰,可參。

標準格式(對應罪行甲: 刑罰乙)的例子在《二年律令》文本中隨處可見,以《賊律》第二十五條(31號簡)最爲明顯。此條讀作:

與孕婦争鬭致其流産,在秦代是一種罪行。睡虎地11號墓出土的《封診式》中正有一例。(35)該式的標題是“出子”。參《睡虎地秦墓竹簡》第161—62頁,《封診式》,簡87~89;Hulsewé, Remnants of Han Law, 205, E23, note 9;McLeod and Yates, “Forms of Ch’ in Law,” 159-60;以及Derk Bodde, “Forensic Medicine in Pre-Imperial China,” Journal of the American Oriental Society 102(1982): 8-9。漢代把秦代的一般以盾或甲計算的懲罰,變爲以金爲單位换算。即使在這一方面,漢代可能曾經繼承了秦代的做法。秦計算罰款,並稱之爲“罰”,以代替舊秦的“貲”,應是從統一中國(前221年)後某一時間開始的。(36)參Robin D. S. Yates, “The Qin Slips and Boards from Well No. 1, Liye, Hunan: A Brief Introduction to the Qin Qianling County Archives,” Early China 35-36(2012-13): 291-329.

簡言之,《二年律令》文本對研究漢初的法律、社會、習俗、政策、經濟和行政地理,是一部極爲豐富和令人著迷的史料。它爲研究漢初皇帝及其高級官吏和地方官吏藉以建立並延續至二十世紀的帝國體制的方法和政策,開拓了全新的前景。

[馬增榮譯]