試釋里耶秦簡“資購當”

[德] 陶 安

關鍵詞: 里耶秦簡 文書制度 記名支票 資 貲

一、 文書結構與内容

里耶秦簡J1⑧1532+J1⑧1008+J1⑧1461記載如下:(1)參看湖南省文物考古研究所: 《里耶秦簡(壹)》,文物出版社2012年;陳偉主編,何有祖、魯家亮、凡國棟撰: 《里耶秦簡牘校釋(第一卷)》(以下簡稱爲“《校釋》”),武漢大學出版社2012年。釋文不與這兩部著書完全相同。“┘”表示鈎形符號,“【】”表示據文意等補充殘缺簡文,“ ”表示前後文在原簡上屬於同一行。

二。華謁出五百以自償。

卅(三十)五年六月戊午朔戊寅,遷陵守丞銜告少内: 問如辤(辭)。次豎購 當,出畀華,及告豎令智(知)之。/華手。 (正)

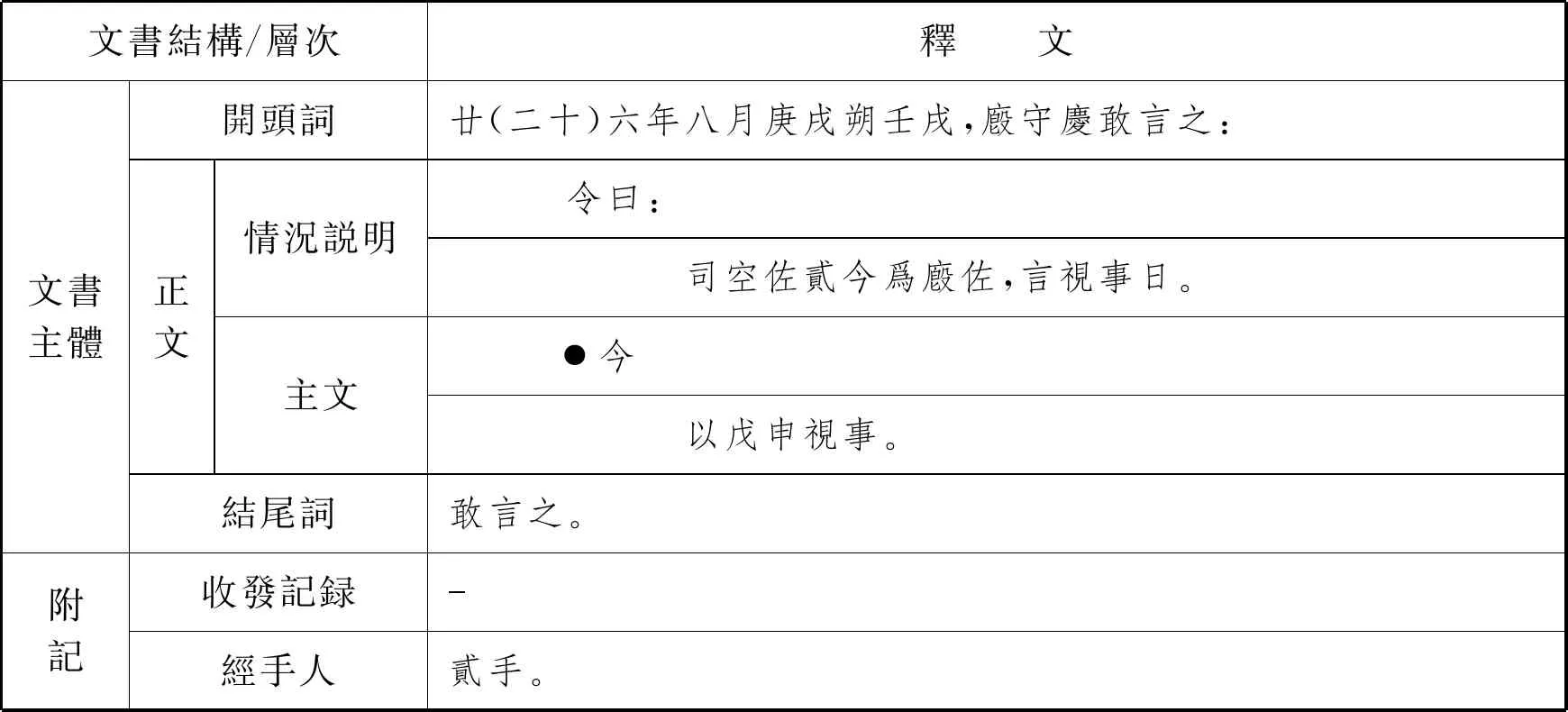

此份文書可以理解爲複合文書,主體部分是一份下行文書,由代理遷陵副長官的銜以發文形式“告”下達到縣下屬機構的少内;附加一份陳述文書,由令佐華以“自言”的形式向縣廷提出申請或申訴。爲讀者方便,按照文書結構將其整理如下:

文書結構/層次釋 文附件(自言文書)開頭詞令佐華自言:正文情況説明 故爲尉史,養大隸臣豎負華補錢五百,有約券。豎捕戍卒【不從】事贖耐罪賜,①購千百五十二。主文 華謁出五百以自償。附記經手人華【手。】文書主體開頭詞三十五年六月戊午朔戊寅,遷陵守丞銜告少内:正文情況説明 問如辭。主文 次豎購當,出畀華,及告豎令知之。附記收發記録經手人/華手。①“不從”二字,據文意補,可以參看簡J1⑧0992“捕戍卒不從”。

據附件所稱,令佐華曾任尉史時,當養的成年隸臣豎欠了他五百錢,(3)“補錢”的具體含義未詳。有券書形式的合同書爲證。後來豎捕捉了一名戍卒,名字爲賜。賜犯了相當於贖耐的罪,具體罪名因殘缺不明,暫時據文意和簡J1⑧0992記載補爲“不從事”。(4)具體含義未詳。敦煌漢簡214號有“不從作”,也似是某種不作爲犯: 無部署,須具伍任乃予符。盜符者,數請其罪,任者皆爲不從作。其無任者,勿予符。惡子爲不從作。(甘肅省文物考古研究所: 《敦煌漢簡》,中華書局1991年;張德芳著: 《敦煌馬圈灣漢簡集釋》,甘肅文化出版社2013年。)“購”有“獎賞”義(5)參看睡虎地秦墓竹簡整理小組編: 《睡虎地秦墓竹簡》,文物出版社1990年,《法律答問》簡44注1。,獎賞豎千百五十二。令佐華則要求縣廷從中支出五百錢以償還豎欠華的債款。銜受理華的自言之後向少内下達指令,其具體内容卻不容易理解,以下小文對此進行討論。

雖然最費解的應該是“次”和“當”兩個字,但爲了避免不必要的誤解,我們先對語境作一些基本的梳理。首先,少内是管理錢財的機構,其職掌爲收儲或出納錢財,(6)參看睡虎地秦墓竹簡整理小組編: 《睡虎地秦墓竹簡》,《秦律十八種》簡80-81注4、《法律答問》簡32注以及《校釋》簡J1⑧33注1。與司法案件的審理程序並不相干。簡J1⑧0164+J1⑧1475記載少内的一份上行文書,其中有“獄校”一詞,也應該理解爲與貲罪等罰款相關的“校”文書,即一種會計票據,(7)參看拙稿《里耶秦簡における“校”·“校券”と“責券”に關する覺書》,“中國古代簡牘の横斷領域的研究”,http: //www.aa.tufs.ac.jp/users/Ejina/note/note17(Hafner).html、2016年8月9日。並不能據此主張少内職掌包含司法等業務。(8)“斷獄”專由縣令、長、丞和二千石官所置“守假吏”等長官主持,普通“守丞”都無相關職權,少内嗇夫等則更不可能干涉此事。可以參看《二年律令》簡102,張家山二四七號漢墓竹簡整理小組: 《張家山漢墓竹簡》,文物出版社2001年;彭浩、陳偉、工藤元男主編: 《二年律令與奏讞書——張家山二四七號漢墓出土法律文獻釋讀》,上海古籍出版社2007年。

其次,“告”是下行文書的發文形式,用於下達命令。(9)下達命令的下行文書發文形式又依據發信人與收信人的身份差異細分“告”與“謂”,參看鷹取祐司: 《秦漢時代公文書の下達形態》,《立命館東洋史學》第31號,京都: 2008年。又收入同人《秦漢官文書の基礎的研究》第一部第二章,(東京) 汲古書院2015年。其語調嚴肅,主文多使用簡練的動詞命令形式,如“以律令從事”(簡J1⑧1563)、“聽書從事”(簡J1⑧0143+J1⑧2161+J1⑧0069)、“以旦食遣自致”(簡J1⑧0770)等。這就與“敢告”的平行文書多用諸如“可定薄(簿)”(簡J1⑧1515)、“可爲報”(簡J1⑧0063)等婉轉表述顯出鮮明的對比。

語境有了如上兩點限制之後,就可以相應地排除兩種錯誤的理解: 第一,“問如辭”似乎不能讀爲假設。《校釋》在“如辭”下標逗號,並提出“次”字“或當讀爲‘即’,訓爲‘則’,連詞”的可能性。這不外乎將“如辭”理解爲假設。這意味着縣廷命令少内自行核實。調查的過程中當然需要訊問華、豎等。這些司法活動恐怕是一個管理錢財的機構難以辦成的。反過來考慮,縣廷應該提前進行相關調查,確定實際情況確實如華所言,然後向少内下達有關支出錢財的命令。因此,“問如辭”只能理解爲肯定句,意思是: 調查(“問”)的結果確實如華所言(“辭”)。(10)高一致〈《里耶秦簡(壹)》校釋四則〉(《簡帛》第9輯,上海古籍出版社2013年)244頁已指出“‘問如辭’表明遷陵守丞銜已驗問‘令佐華自言’,並確認其辭屬實。”

第二,“當”字似乎不能理解爲助動詞。“當”字後面有動賓結構“出畀華”,容易被誤解爲“應該支出並交給華”的意思。但這種解釋明顯不符合“告”類下行文書的命令語調,直截了當地説“出畀華”即可,何必加助動詞“當”?在司法文書中“當”表示審判意見,是由不能直接作出判斷的機關以“當某刑”的形式使用的。有下級對上級和上級對下級兩種情況: 下級機關使用“當某刑”是因爲縣和郡管轄權受到有關被告身份或量刑範圍等限制,有一些案件在法律上不允許縣或郡自行判決,必須請示上級;上級機關使用“當某刑”是因爲被告人被下級機關拘留,除非將被告人調到上級機關之外只能委託下級機關代辦“論斷”。(11)後一種情況涉及郡縣等行政機構在司法活動中形成某種“審級”制度與否,秦漢司法程序有無獨立的判決文書形式等問題,在此不贅述,詳看拙稿《張家山漢簡〈奏讞書〉吏議札記》,《出土文獻與與法律史研究》第2輯,上海人民出版社2013年。因爲在本文書中不存在此類特殊情況,縣廷對屬下的少内照常下達命令,所以“出畀華”應該與前文斷開,並理解爲縣廷命令少内“支出並交給華”的指令。

既然“當”不能屬下讀,“次”也不能屬上讀,那麽“次購當”只能獨立成句。前後文的意思是: 經過調查,實際情況確實如華所説;支出交給華,並且通知豎,讓他瞭解情況。其中僅缺少一個環節,即劃定所“支出”的物品和數量。這無疑是豎所欠的“補錢五百”,但從法律的角度來講,這筆債款本來是私人問題,與少内所管理的公家錢財無關,而“購”則屬於少内管轄。换言之,少内能“出畀華”的是“豎購”,因爲“豎購”多於“補錢五百”,所以要從“購千百五十二”扣除相當金額並支付給華。“次豎購當”的文意則只能理解爲“從豎的賞金中扣除(或拿出)相當部分”。

二、 “取 當”

“當”訓爲“直”“敵”等,名詞可以表示“相當者”。比如《文選·司馬遷〈報任少卿書〉》前後云“所殺過當”“且欲得其當而報於漢”,吕向注和劉良注分别解釋爲:“當,敵也。”此訓詁來自《玉篇》田部,“得其當”明顯爲動賓結構,兩處“當”字均表示“相當者”,即相當數量等。

古書有“取當”一種説法,很值得注意。比如《墨子·號令第七十》:

城外令任,城内守任,令、丞、尉亡得入當,滿十人以上,令、丞、尉奪爵各二级;百人以上,令、丞、尉免,以卒戍。諸取當者,必取寇虜,乃聽之。

《墨子閒詁》引《尉缭子》云:

《尉缭子·束伍令》云:“亡伍而得伍當之,得伍而不亡有賞,亡伍不得伍身死家殘”;又説:“亡長得長當之”,“亡將得將當之”。彼法,本伍亡,而得别伍之人,則相抵當免其罪。

據此,“入當”前面的“亡”與“得”應該分别理解爲所丢失和所得到的士兵,即逃兵和俘虜。“入當”的意思是拿俘虜抵償逃兵,也就是以相當數量抵消,“當”則表示“相當者”或“相當”。號令篇此處的“當”字似乎仍可以有兩種不同的解釋,既可以將其視爲名詞,即“(抵消逃兵的)相當數量的(俘虜)”,又可以分析爲動詞,即“(以相當數量的俘虜)抵消(逃兵)”。能將“取當”確定爲動賓結構的辭例見於《新序》和《漢書》。《新序·節士》云:

蘇武者,故右將軍平陵侯蘇建子也。孝武皇帝時,以武爲栘中監,使匈奴。是時匈奴使者數降漢,故匈奴亦欲降武以取當。

《漢書·匈奴傳》云:

其後漢出三千餘騎,爲三道,並入匈奴,捕虜得數千人還。匈奴終不敢取當,兹欲鄉和親,而邊境少事矣。

顔師古注曰:

當者,報其直。

動賓結構的“報其直”當然只能理解爲短語“取當”的解釋,而單字“當”是動賓結構的賓語,意思爲“(其)直”,也就是其“相當者”。

如上所述,從文意判斷,“次購當”應該理解爲從購中取出(補錢之)相當者。從“次”得聲之“資”恰好訓爲“取”。比如《儀禮·喪服傳》云:

財有餘則歸之宗,不足則資之宗。

鄭玄注:

資,取也。

這一訓詁也被《廣雅·釋詁一》和《玉篇·貝部》採納。從下引《釋名·釋姿容》的“聲訓”也不難看出東漢人將其當作常訓使用:

姿,資也,資,取也,形貌之禀,取爲資本也。

據此,可以將“次購當”之“次”讀爲“資”,將“資當”解釋爲“取(補錢之)相當者”。縣廷下達少内的命令似可翻譯爲:

從豎的賞金中拿出(補錢的)相當數量,支出交給華,(12)“支出交給”看起來囉嗦,但“出”指會計上的支出行爲,而“畀”指實際的交付行爲,制度上涇渭分明,不能混爲一談。並且通知豎,讓他瞭解情況。

此份文書還有一個值得關注的特點,即背面没有收發記録。(13)目前簡J1⑧1532+J1⑧1008+J1⑧1461的背面圖像只有位於下方的殘片,即J1⑧1461,J1⑧1532與J1⑧1008的兩片未曾公開發表背面圖像。未發表的理由應該是因爲背面無字,也等於説此份文書缺少發送記録,但理論上仍不能排除發送記録被刮削的可能性,需要今後查看背面有無相關痕迹。里耶秦簡中以遷陵縣長官或副長官爲發信人的文書應係遷陵縣廷文書的草稿或副本,正本已發送給收信人,里耶古城一號井則原則上無法出土這些文書的正本。遷陵守丞銜的這份文書也應如此。按常理,發送時應該在副本簡背左側上方留下相關記録,即“(某月)某日某時,某人行(於某處)”。發送記録的筆迹一般與文書本身不同。(14)單育辰《里耶秦公文流轉研究》(《簡帛》第9輯,上海古籍出版社2014年,第200頁)指出: 若簡背記有文書送達時間的“某時某人以來”與發文、批文字迹不同,……這幾部分(即發文部分和幾次批文部分,筆者按)其中之一應未經轉抄。若“某時某人以來”與發文、批文字迹相同,一般來説,此文書爲抄件。反過來説,除轉抄情況之外,發送記録的字迹與文書其他成分不同。單文所舉“某時某人以來”係收進記録,而發送記録的書寫格式爲“某時某人行(於某處)”。附帶説明,除轉抄情況之外,收進記録寫在所收文書原件上,字迹之不同反映出收信機關屬吏與發信機關屬吏的筆迹之不同;發送記録寫在發信機關所保管的副本上,字迹之不同與發信機關内部分工有關。這種差異的原因應該在於: 制作文書和發送文書兩種業務是由不同人分擔的;承擔發送業務的人在副本親筆留下發送記録,以備事後查核。鑒於此,此份文書似乎没有通過正式的渠道被發送出去。除正式渠道之外還有什麽辦法傳送文書呢?(15)附帶説明一下,簡J1⑨0001-00012的陽陵司空文書是由洞庭郡尉向遷陵縣下達的文書,其背面左側没有收進記録的原因應該是因爲這些文書是向同一收信人同時批量發出去的,收信人則不在每份文書上逐一作相關記録。據研究,簡面上所見的反印文能證明,此批文書曾經被捆爲所謂“束”形,可以參看籾山明: 《簡牘文書學與法制史——以里耶秦簡爲例》,柳立言主編: 《史料與法史學》,(臺北)《“中央研究院”歷史語言研究所會議論文集》之十七,2016年。當然,形成反印文的直接原因是簡被廢棄後的重疊情況,但也不難想象這些缺乏個别收進記録的文書以類似的匯集形式被發送到遷陵,因而造成遷陵縣的收進時間等與個别文書分開記録在其他簡牘上。陽陵司空文書的反印文又可以參看邢義田: 《湖南龍山里耶J1(8)157和J1(9)1—12號秦牘的文書構成、筆迹和原档存放形式》,邢義田: 《治國安邦——法制、行政與軍事》,中華書局2011年;張忠煒: 《里耶秦簡博物館藏秦簡概説》,里耶秦簡博物館藏、出土文獻與中國古代文明研究協同創新中心人民大學中心編著: 《里耶秦簡博物館藏秦簡》,中西書局2016年。一種辦法是經手人親自把文書送到收信人手裏。筆者懷疑下引簡J1⑧0163即如此:

廿(二十)六年八月庚戌朔壬戌,廏守慶敢言之: 令曰:

司空佐貳今爲廏佐,言視事日。●今以戊申

視事。敢言之。

J1⑧0163正

貳手。

J1⑧0163背

佐貳從司空被調到廐,縣長官又命令廐嗇夫上報貳上任(“視事”)日期。因爲縣官大多數文書由官佐經手,所以貳到任之後就制作了一份有關他自己上任的文書。有趣的是,調動日期爲戊申,發文日期爲壬戌,其間隔十四天,第十五天才立了這份文書。推測相關原因,這一天廏佐貳在縣廷有其他公事,因而寫了這份文書,並順便帶到縣廷交上去。借鑑廏佐貳的這種辦理方式,我們注意到簡J1⑧1532+J1⑧1008+J1⑧1461經手人與申請人令佐華同名。令佐又是長官直屬的屬吏,職位應比普通佐高一些,(16)“令佐”可以參看趙巖: 《秦令佐考》,《魯東大學學報(哲學社會科學版)》2014年第1期。似乎不可能另有其他名爲華的屬吏爲他辦理此事。换言之,這份守丞銜名義的文書大概是申請人令佐華親自制作並帶到少内的。他在少内可以憑着“取相當數量(錢),支出並交付給華”的命令直接領到豎所欠他的“補錢五百”。從實際效果來講,這份文書可以視爲一種記名支票,守丞銜是出票人,少内是付款人,令佐華是收款人。

三、 “資”字訓詁與語法

簡J1⑧1532+J1⑧1008+J1⑧1461的文意大致如上,但在語言的層面上還剩下兩個較爲棘手的問題。第一個是“購”與“當”的語法關係,第二是“資”字的訓詁問題。二者密切相關,先從“購”和“當”説起。前引《儀禮·喪服傳》作“資之宗”,指示代詞“之”指前文“財”或“財之不足者”,作動詞“資”的賓語;“宗”是補語,表示“財”的來源,即取之於宗。如果將“資購當”之“資”理解爲“取”的話,“資”的賓語應該是“當”,“購”表示來源,即“取當於購”。然而“購當”的語序與“之宗”相反,補語前置,在古漢語中似乎不常見。若將“資”解釋爲“取”義的話,“豎購當”似乎只能分析爲偏正結構,“資豎購(之)當”即“取豎獎賞中之相當者”。

其次,將“資”訓爲“取”或“給”恐怕也與“資”字詞義有一定距離。比如《國語·越語上》云:

臣聞之賈人,夏則資皮,冬則資絺,旱則資舟,水則資車,以待乏也。夫雖無四方之憂,然謀臣與爪牙之士,不可不養而擇也。譬如蓑笠,時雨既至必求之。今君王既棲於會稽之上,然後乃求謀臣,無乃後乎?

不難看出,賈人資皮、君王養士等,均有未雨綢繆之意,“賈人資皮”是表示提前做準備的比喻。在此語境中韋昭注訓“資”爲“取”,似不貼切。或許東漢以及三國人對“取”字的理解與我們現代人不一樣。段玉裁則將《國語》“資皮”之“資”訓爲“積”,解釋爲“居積”即囤積。《説文解字注》貝部云:

資者,積也。旱則資舟,水則資車,夏則資皮,冬則資絺綌,皆居積之謂。資者,人之所藉也。《周禮》注曰:“資,取也。”《老子》曰:“善人,不善人之師;不善人,善人之資。”

值得注意的是,段玉裁對鄭玄的“取”訓也重新作分析。《史記·留侯世家》裴駰集解引晉灼注:

資,藉也。

段玉裁似乎據此將“取”訓理解爲“取以爲憑”之意。如此囤積義、師資義以及資質等詞義可以聯繫起來,做出較爲統一的解釋。

沿着這條思路查看漢代訓詁,動詞“資”既可訓爲“取”“操”,又可訓爲“給”“與”“賂”等,詞義正好相反,無論從中選出哪一種訓詁,都難以覆蓋“資”字多種多樣的辭例。因此,筆者更進一步懷疑“資”根本没有“取”或“給”等義。現在所看到的古文獻中,“資”字恐怕已經不表示某種具體行爲,而具備更抽象的詞義。或許可以將段玉裁所謂“人之所藉”與漢人對名詞“資”常用的“用”訓聯繫起來,將動詞“資”理解爲“藉以爲用”。

既然動詞“資”没有“取”“給”等具體詞義,那麽其語法結構也不受到這些具體行爲所帶來的約束。比如《史記·蘇秦列傳》云:

於是資蘇秦車馬金帛以至趙。

表面上看,“資蘇秦車馬金帛”似乎可以分析爲: 燕文侯給了“蘇秦”“車馬金帛”,“蘇秦”是間接賓語或受事賓語,“車馬金帛”是直接賓語。在續文中燕易王又提及此事,對蘇秦説:

往日先生至燕,而先王資先生見趙,遂約六國從。

所指的是同一件事情,動詞“資”的詞義當然不會有變化。但是,“資先生見趙”似乎不能説爲“給先生見趙”。因此,“資蘇秦車馬金帛”其實也不應該理解爲“給蘇秦車馬金帛”。準確的意思是“以車馬金帛藉蘇秦以爲見趙之用”,更簡略:“以車馬金帛爲蘇秦見趙之資。”特别值得注意的是,“資先生見趙”的語法結構與“給先生車馬金帛”不同,“先生”是賓語,短語“見趙”是表示目的的補語。

以“資”爲核心動詞的謂語似乎會伴隨三種不同的語法成分。一、 所爲憑以爲用的物品,即資源(“A”);二、 憑A爲用的人,即資源的使用者(“B”);三、 資源的使用目的(“C”)。比較簡單的語法結構爲“資BA”或“資B以A”。這種句式僅包含A和B,容易被理解爲“給BA”。可以從《韓非子》舉如下兩例:

中射之士曰:“資臣(B)百金(A),臣能出之。”

(《説林下》)

彼又使譎詐士,外假爲諸侯之寵使,假之以輿馬,信之以瑞節,鎮之以辭令,資之(A)以幣帛(B),使諸侯淫説其主,微挾私而公議。

(《説疑》)

附加使用目的的話,句式似乎出現三種不同的變化: 第一,省略資源。上引《史記·蘇秦列傳》“資先生見趙”即“資BC”,所藉以爲用的資源(A)被省略。(17)《後漢紀·明帝紀》如下辭例或能分析爲“資AC”: 蜀郡太守張穆,(廉)丹之故吏也,聞(廉)范迎喪,遣吏資車馬、布帛送范,范還不受。自[與]客步負喪,經涉塗险。從下文“自負喪”判斷,“送范”未必是將車馬等贈送給范的意思,很有可能蜀郡太守張穆“遣吏”是爲了伴送范。若然“送范”是“車馬、布帛”的使用目的,“資車馬、布帛送范”則表示“以車馬、布帛爲送范之資”的意思。第二,加“於”“以”“而”等虚詞。《戰國策·秦策四·秦王欲見頓弱》中頓子對秦王道“王資臣萬金而游”,可以分析爲“資BA而C”。(18)應該注意的是“游”的主語不是王而是臣。因此,這句話不能分析爲“王資而游”,短語“而游”只能理解爲謂語“資……”的構成部分。既可以將“而游”視爲動詞“資”的補語,又可以將整句話分析爲兼語句,“臣”兼扮“資”字受事賓語和“游”字主語兩種角色。《韓非子·存韓》云:

如此,則以韓、魏資趙假齊以固其從,而以與争强,趙之福而秦之禍也。

即“以A資BC”,“假齊以固其從”是使用目的。《戰國策·韓策一·秦圍宜陽》有“以A資B於C”的句式:

以成陽資翟强於齊,楚必敗之。

文意爲“以成陽爲魏相翟强合齊之資”,翟强是使用者,齊是使用目的。類似表述見於《魏策·周肖謂宫他》“令齊資我於魏”;《齊策·齊以淖君之亂》“以資固於齊”。(19)“以”即“以此”,“此”指前文“其使涓來,以示齊之有楚。”“固”是人名,即秦派使齊國的任固。第三,以使用者爲主語。《史記·春申君列傳》:

故韓、魏之不亡,秦社稷之憂也。今王資之與攻楚,不亦過乎!

“之”指韓、魏兩國,春申君説秦王將要借用韓、魏攻擊楚國,語法上可以理解爲“之”是資源,“與攻楚”是使用目的,而主語“王”則是資源的使用者。語法結構則爲“B資AC”。《列子·楊朱》“人者……必將資物以爲養”、《後漢書·劉般傳》“民資漁採以助口實”、《郎顗傳》“萬物須靁而解,資雨而潤”等,語法結構均相近,以使用者爲主語,唯一的差異在於加不加虚詞“以”“而”等。其中也有省略主語者,如《孝經》“資於事父以事君”。意思是以事父(之道)爲事君之資,被省略的主語是“事君者”,也就是資源“事父”之使用者,語法結構也爲“(B)資AC”。從上述例句不難看出,與使用目的相應的三種變化既可以單獨出現,同一句話中又可以同時具備其兩種以上的句式特徵。同時,因爲使用目的基本上是動詞,其主語是使用者(“B”),所以上述句式又可以分爲兩大類,即兼語句式“(以A)資BC”和連動句式“B資AC”。(20)介詞“於/于”來自動詞“于”,“資翟强於齊”之“於”或仍能視爲動詞,“以成陽資翟强於齊”則是“(以A)資BC”的兼語句。

將小文所討論的“資購當”與上述動詞“資”的衆多表述方式相比較的話,似乎最後一種,即“(B)資AC”最接近。不容置疑的是,“資”前所省略的主語是收信人“少内”,少内又是資源“購”的使用者;縣廷命令少内以“A”爲達到使用目的“C”之資,語法結構爲“(B)資AC”。問題是如何劃定“A”與“C”的界限。據筆者理解,關鍵在於“當”字的詞性。如第二節所述,單字“當”既可以理解爲動詞(“抵消”/“抵償”),又可以分析爲名詞(“相當者”=“足够抵消的相當數量”)。如果“當”是動詞的話,它應能單獨表示使用目的,即抵消欠款五百錢。若然,“豎購”是資源“A”,整一句話的意思是: 以“豎購”爲抵消(“當”)之資,將其支出並交給華,同時通知豎,讓他瞭解相關情況。

不過,第二節所舉例文中,“取當”之“當”只能是名詞,“入當”雖然不能排除其爲“入而當”(即納入俘虜來抵償逃兵)的可能性,但將其理解爲動賓結構(即納入相當者)似乎更貼近古漢語的語法習慣。若然,“資豎購當”之“當”也應視爲名詞,“豎購當”分析爲偏正結構,即“豎購中之相當者”。“A”與“C”的界限則大有變化,“豎購當”是資源“A”,後續“出畀華”是使用目的,整一句話可以翻譯爲: 以豎賞金的相當部分爲資,支出交付給華,並且通知豎,讓他瞭解相關情況。

應該注意的是,連動句式“B資AC”中,動詞“資”和使用目的“C”的語法關係較爲靈活,即使使用目的“C”不存在,句式“B資A”也能成立。“C”在上述譯文中的位置與此有關。“以‘豎購當’爲‘出畀華’之資”與“以‘豎購當’爲資並‘出畀華’”的文意並不完全相同。這是因爲,“以購爲出畀華之資”僅僅表示不能把賞金全額交付給豎的意思,至於支出並交給華一事就缺乏明確的指示。收到如此模糊指示之後,少内只能保留相關錢款,不能直接支付給華。也等於説,下達此分文書之後,還需要另再下達支付的命令。這恐怕不符合本文書的用意,正確的理解應爲: 使用目的“出畀華”雖然與“資豎購當”構成連動句式,但它是獨立的命令内容,即命令少内支出並交付給華;連動句的前半部分則表示支付錢款的來源,即以“豎購當”爲“資”。

四、 “資”與“貲”

動詞“資”的表述方式極其富於變化,其主要原因之一似乎在於其詞義的抽象度。諸如“取”“給”等具體行爲的實際面貌會限制其語法上的表現,而“資”字則擺脱了這種具體行爲的約束,獲得了更大的自由度。但是,再抽象的動詞最初恐怕也只能從某種具體行爲出發。這種行爲不外乎是“資”字的本義。

同時,名詞“資”的“財貨”義也應與此本義有淵源。(21)《詩經·大雅·板》“喪亂蔑資”,毛傳:“資,財也。”《説文》貝部:“資,貨也。”“資”字的“財貨”義可以先據上述動詞“資”的詞義理解爲“藉以爲用”之物。比如《後漢書·桓榮傳》云:

貧窶無資,常客傭以自給。

此處資字指自給以爲用的財貨,即基本生活用品或者購買這些用品的金錢。“藉以爲用”的財貨還有更具體的用處,可以防寒充飢,如《後漢紀·順帝紀》:

夫飢而思食,寒而欲衣,生之所資也。遇其資則粳粮緼袍,快然自足矣。

或如《後漢書·循吏傳·孟嘗傳》:

人物無資,貧者餓死於道。

又可以當做旅行裝備等,如《史記·周本紀》:

公劉雖在戎狄之閒,復脩后稷之業,務耕種,行地宜,自漆、沮度渭,取材用,行者有資,居者有畜積,民賴其慶。

資財的用處多種多樣,與動詞“資”表述方式的自由度相似,但其中也不難看出一個共同點,即“資”是“賴”人提前做準備的,也就説它是需要儲蓄備用的財貨。段玉裁將“資”訓爲“積”的用意或許在此(22)王鳳陽《古辭辨》名物詞第22“交换”之“財 貨 資”條(中華書局2011年,第295—296頁)也指出“資”字與“積”義密切相關,其云: 先秦,“財”的内涵較後代爲小,它與“裁”“材”同源,指不斷消耗的日常消費品。主要指人的衣食所需。……“貨”與“换”同源,指用於交换的商品,凡可出售的都可以稱“貨”。……“資”通“貲”也是“財貨”。不過“資”是從不同角度説的。“資”與“積”同源,它特指積攢起來的、囤聚起來的財貨,是儲備品。作爲動詞,“資”有聚積的意思。如後所述,“資”字並不與“貲”字通,“積”也未必是最原始的詞義,但“資”與“財”、“貨”的主要差距確實在於“聚積”義。相似説明又見於黄金貴主編、曾昭聰副主編《古代漢語文化百科詞典》,上海辭書出版社2016年,第826—827頁。。

查看從“次”聲或從“資”聲的漢字,還能發現其他與“積”義相近的字。比如“茨”,《説文解字》艸部云:

茨,以茅葦蓋屋。

而《詩經·小雅·甫田》毛傳訓“茨”爲“積”,《淮南子》高誘注又對《泰族篇》之“茨其所決而高之”解釋如下:

茨,積土填滿之也。

據此推測,許慎所謂“蓋屋”不外乎積茅葦於房頂上。“垐”字詞義也相似。《説文解字》土部

垐,以土增大道上。

段玉裁注:

增,益也。此與茨同意。以艸次於屋上曰茨,以土次於道上曰垐。

段玉裁又將《説文解字》糸部“絘”字之“績所緝也”據《廣韻》改爲“績所未緝也”,並在“績”字下云:

績之言積也,積短爲長,積少爲多。

思路與段玉裁所謂“積少爲多”相似,“積”義與“多”義密切相連。據此又可以將“薋”字繫連起來。《説文解字》艸部:

薋,艸多皃。

徐鍇《説文解字繫傳》敷衍云:

薋,猶積也。

“澬”字訓爲“雨久涔澬”也可以理解爲“雨水多貌”或“積水”等義。

既然衆多從“次”“資”之字都與“積”有關,不難想象其來自相同語源。筆者懷疑“次”字“止”義是這些詞義的源頭。當作不及物動詞使用時,“次”字的“止”義等於停留在某處,與“舍”或“宿”等相似。《左傳》莊公三年云:

凡師一宿爲舍,再宿爲信,過信爲次。

當然,行軍停留在某處不僅僅是停留、止息的意思,而是所謂駐扎,即安營扎寨以備邊防、作戰等用。(23)“趑”字有“行不進”之義(《説文解字》走部),徐鍇《説文解字繫傳》、王筠《説文解字句讀》、田吴炤《説文二徐箋異》、桂馥《説文解字義證》、王紹蘭《説文段注訂補》又將“次”字之所謂“不前不精”(《説文解字》欠部)分爲“不前”和“不精”,將前者與“止”訓聯繫起來解釋。據此推測,“駐扎”等有序的停留行爲或許已是“次”字的引申義,“不進”“不前”“停留”即純粹的不作爲行爲才是其本義。駐扎的軍隊應有秩序,即行列等,“次”字“列”“(次)第”等義亦似與此有關。(24)《國語·晉語三》“失次犯命”,韋昭注:“次,行列也。”及物動詞之“列”義見於《吕氏春秋·季冬》“次諸侯之列”,高誘注:“次,列也。”《楚辭·九歎·思古》“宗鬼神之無次”,王逸注:“次,第也。”《怨思》“傷壓次而不發兮”,王逸注:“次,失次也。”

及物動詞之“止”義則表現爲留住、聚集等意思。現存文獻中,除小文所討論的里耶秦簡J1⑧1532+J1⑧1008+J1⑧1461之外,似乎没有保存下來及物動詞“次”的相關辭例。筆者認爲上述“積”義字代替了“次”字的這種用法。它們都表示把某種物品留住或聚集在某處以供於某種用途,其中“資”字抽象度最高,已不限於任何物品或用途,廣泛地指“積以爲用”。

值得注意的是,“資”字與“貲”字雖然名詞詞義均似與“財貨”有關,字音也較爲相近,但二者的動詞性辭例並不呈現出任何詞義聯繫。如上所述,動詞“資”有“取”“操”“給”“賂”“稟”“用”等訓詁,可以將其歸併爲“積”義,“貲”字卻未曾出現其中任何的一個訓詁。“貲”字又常作“訾”,“貲”“訾”的動詞辭例在早期訓詁中只有“小罰以財自贖”(25)“小罰以財自贖”的訓詁來自《説文解字》貝部,與睡虎地秦簡等出土文獻中所常見的“貲戍”“貲日”“貲徭”等辭例不合。因爲秦代的“貲罪”制度未被漢所繼承,僅保留了其中的一小部分,所以許慎似誤解了相關詞義。其實,許慎所舉漢律“貲錢二十二”與秦律“貲戍”“貲日”“貲徭”等辭例相同,“貲”字均應訓爲“量”。詳見拙著《秦漢刑罰體系の研究》第四章第一節,(東京) 創文社2009年。“量/相”和“毁/病”三種詞義,就很明顯與“資”字“積”義無關。既然如此,“貲”字怎麽會表示“財貨”義呢?

從秦漢簡牘資料判斷,名詞“貲”的準確詞義也並非“財貨”,而是對財力的官方評估。(26)裘錫圭《文字學概要》(商務印書館1988年,第251—252頁;2013年修訂版,第239頁)已指出: 1. 當財産講的“貲”本是訾量之“訾”的分化字;2. “貲”與“資”在古代不同音,二者並不是同一個詞的不同書寫形式;3. “訾/貲”的家産義是訾量義的引申;4. 引申的原因在於秦漢政府爲了收税等方面的需要,經常訾量各家各户的財産。里耶秦簡J1⑧2013+J1⑧0198+J1⑧0213所記載的下行文書中,遷陵丞昌對“鄉官”下達如下命令:

定當坐者名吏(事)里、它坐,訾能入貲不能,遣詣廷。

其中“訾”字可以理解爲動詞,似與J1⑨0001“巳(已)訾其家﹦(家,家)貧弗能入”、簡J1⑨0003 “巳(已)訾責其家﹦(家,家)貧弗能入”、簡J1⑨0981“定謾者,訾遣詣廷”、簡J1⑧1090“訾遣”、簡J1⑧1438“令貲(訾)遣”等辭例之“訾”字相同訓爲“量”,意思均爲對其家産進行評估並判斷其能否繳納“貲錢”或“贖錢”等。名詞“訾/貲”當然也應與動詞辭例有關聯。比如《爲獄等狀四種》簡108“占家訾(貲)”、簡110“匿訾(貲)”等“訾/貲”並不是可以防寒充飢的財貨,而是成爲徵税標準的家産總額。《二年律令》簡411規定如下:

發傳送,縣官車牛不足,令大夫以下有訾(貲)者,以訾(貲)共出車牛及益,令其毋(無)訾(貲)者與共出牛食、約、載具。

此條律文區分“有訾(貲)者”與“毋(無)訾(貲)者”,前者出錢,後者出力。有錢者當然也不妨直接供給家裏已有的車、牛等,具體運用方式可以隨着當地情況而變化,但律文所謂“以訾(貲)共出車牛”並不是提供家裏“備以爲用”之車、牛的意思,而是有錢者醵資之義。否則“以訾(貲)共出車牛”一句就成爲“以車牛共出車牛”。换言之,此條律文之“貲”字也指經過官方評估的財力或其估價額,而與車、牛、財寶等財貨涇渭分明。西北漢簡常見的“訾直”“訾家”等辭例中的“訾”亦均可類推而知。(27)這其中當然也不妨以表示財力的代表性財貨爲標準進行評估,如懸泉置漢簡Ⅴ92DXT1410③∶40“訾牛二,田頃五十畝,糴千石”。

再仔細查看“貲”字財貨義的訓詁依據,其實也並不無疑問。“貲”字的相關訓詁中時代較早者可舉“貲,貨也”和“貲,財也”。前者見於《廣雅·釋詁四》以及《慧琳音義》卷四十四注所引《説文解字》;後者見於《玉篇》貝部以及《慧琳音義》卷四十四注所引《毛詩傳》《文選·范雲〈古意贈王中書〉》李善注所引《蒼頡篇》。如果《慧琳音義》注和《文選》李善注的引文可信的話,“貲”字訓詁的時代與“資”字大致相同,但僅從直接傳下來的訓詁判斷,也不能排除“貲”字財貨義不早於三國時代的可能性。

另外,按照白於藍編著的《戰國秦漢簡帛古書通假字彙纂》和高亨纂著、董治安整理的《古字通假會典》,“資”與“貲”似能通假,但仔細分析相關辭例,恐怕二字之間難以構成所謂通假關係。白書舉兩例,即《奏讞書》簡126“篕(蓋)廬有資(貲)去”和馬王堆漢墓帛書《陰陽十一脈灸經乙本》“股内廉,觸少腹,大資(眥)旁”。(28)參看白於藍編著: 《戰國秦漢簡帛古書通假字彙纂》,福建人民出版社2008年,第337頁。前者在前文又稱“瞗有論去”,可知“有資去”表示因爲貲罪而離職之義,但是睡虎地秦簡、龍崗秦簡以及里耶秦簡中“貲罪”義之“貲”字出現一百多次,只有《奏讞書》此一例將其寫成“資”形,與其説是通假字還不如將其視爲偶然因素所造成的錯字。至於後者之“資”字能否讀爲“眥”“眥”字又何故能寫成“資”形,原整理者和集成整理者均未作出相關解釋。(29)參看馬王堆漢墓帛書整理小組: 《馬王堆漢墓帛書(肆)》,文物出版社1985年,釋文注釋第90頁;湖南省博物館、復旦大學出土文獻與古文字研究中心編著,裘錫圭主編: 《長沙馬王堆漢墓簡帛集成(陸)》,中華書局2014年,第12頁。因此,也難判斷其間有無“通假”關係。高著則除諸如顔師古、司馬光、楊倞等後人注釋中之所謂“‘訾’讀與‘資’同”等以外也只有《管子·立政》“資”字與《春秋繁露》“貲”字異文一例,(30)參看高亨纂著、董治安整理: 《古字通假會典》,齊魯書社1989年,第583頁。也難以排除傳抄失真的可能性。

總之,從秦漢簡牘資料判斷,名詞“資”與“貲”並不相關,“資”本義爲“止”,引申爲“積”以及“積以爲用”或“藉以爲用”,名詞指“藉以爲用”之物,即“財貨”;“貲”字則以“量”爲本義,名詞“貲”表示官方對“財力”的評估。二字的名詞用法混淆等現象應屬三國(或東漢)以後之事。至於里耶秦簡“資購當”之“資”,也是“藉以爲用”之義,“購當”表示所“藉以爲用”的資源。整一句話可以翻譯爲“藉豎賞金的相當部分(=‘豎購當’)以爲用(=‘資’),支出交付給華(‘出畀華’),並且通知豎(‘告豎’),讓他瞭解相關情況(‘令知之’)。”

附記: 小文内容承蒙東京外國語大學亞非語言文化研究所共同研究課題〈簡牘學から日本東洋學の復活の道を探る——中國古代簡牘の横斷領域的研究(3)〉課題成員以及香港中文大學中國語言及文學系教授沈培老師、復旦大學出土文獻與古文字研究中心教授陳劍兄、武漢大學簡帛研究中心副教授宋華强兄的批評指正,謹此表示衷心的感謝!另外,小文包含日本學術振興會科學研究費助成基盤研究B“最新史料に見る秦·漢法制の變革と帝制中國の成立”(代表: 陶安,JSPS 16H03487)的階段性研究成果。