黑龙江省博物馆藏三彩陶瓷鉴赏

林笑滨

三彩是具代表性且独具特色的陶瓷艺术门类,汉代至今都有其存在的艺术形式,它不局限于某个时代,而对于特定时期或地域的三彩,在名称前面会有定性词,例如“唐三彩”“宋三彩”“辽三彩”。我国古代的三彩始于汉代,唐朝达到鼎盛,清朝兴衰起伏,经历了历史的时代变迁,一直活跃在陶瓷发展史中,千年不熄,在每个发展时期都显示出了耀眼的光辉。

一、斑斓绚丽的唐三彩

唐三彩是在汉代低温铅釉、魏晋南北朝的单色釉和初唐彩绘釉陶的基础上发展起来的低温陶器。制作时先用手制或模制成坯,低温烧制成白色素胎,施不同颜色的氧化铝釉料,入窑二次烧制而成。烧制时各种釉料相互溶融晕染,向下流动形成一种自然协调的斑斓绚丽色彩。釉色多以黄、绿、褐三种色彩为主。因最早出现并流行于唐代,故称之为“唐三彩”。

唐三彩的初创期为武德年间至武则天执政以前。此时三彩器制作的数量少,品种单一,色彩不丰富。器物一般呈赭色和黄色,间以白或绿彩点染,施釉不规范,釉层较厚,流釉呈蜡泪状,釉面不均,色泽暗淡。人物造型比较俊秀,但构思和造型奇特别致,富有创造力。

唐三彩的鼎盛时期为武则天执政至唐玄宗统治时期,也就是盛唐时代。此时三彩器数量多,种类全,制作也最为精美,色彩装饰内容丰富多彩。此时由于厚葬之风盛行,三彩俑涌现出来。器皿往往内外满釉,色彩除黄、绿、白以外又增加了蓝彩和黑彩,釉色灿烂夺目,制作精美华丽。

唐三彩衰落期在唐中晚期,安史之乱以后。这段时期唐朝国力衰败,社会动荡不安,经济萧条。加上丧葬习俗发生了改变,金银器、玉器大量随葬在墓中,三彩器品种和数量急剧减少,器型小型化,色釉由多彩趋向单彩,施釉单薄,出现了脱釉现象。随着唐朝的灭亡,唐三彩也逐渐消亡。

1.唐三彩镇墓兽俑(图一)

俑宽26、高69厘米,白陶胎,头部不施釉,通身施黄、绿、褐三彩釉,人面巨目阔鼻,张口露齿,头上独角,头两侧的双耳似扇形(左耳残),肩头鬃毛耸立,前腿直立,后肢蹲踞。

镇墓俑是古代人们死后陪葬于墓中的明器,传说具有辟邪的功能。早在原始社会,“图腾”是人心们目中最高的崇拜者,是不可战胜的神物,人们死后陪葬“图腾”期待其护佑,这算是镇墓兽的前身。这些辟邪的“神物”最早出现在魏晋南北朝,唐朝形成定制。唐朝国力强盛社会富庶,统治阶级生活腐化,厚葬之风盛行。唐三彩制作的明器成为最主要的随葬品之一。当时唐典规定对明器的使用有严格的要求,但官吏们经常超规格标准使用,以至于庶民百姓也跟风效仿,使精美的唐三彩器成为王公贵族及庶民追求的时髦陪葬品,也使得唐三彩艺术迅猛发展。

2.唐三彩文官俑(图二)

俑宽17、高78厘米。白陶胎,通身施黄、绿、白三彩,头带冠,通身披翻领博袖拂地长袍,襟下微露褐色靴,面部丰满,双手执圭拱立,提臀腆肚,袖手待立于圆柱形底座上。虽端庄威严,衣帽整齐,峨冠博带,但却从内心深处流露出一种无法掩饰的惊慌与不安。

唐朝人事死如生,生前享受的奢华生活,死后也要带到阴间去。“王宫百官,竟为厚葬,偶人象马,雕饰如生”。唐朝用于殉葬的各种陶俑数量最多的就是人俑,它是当时宫廷和百姓生活的写照。

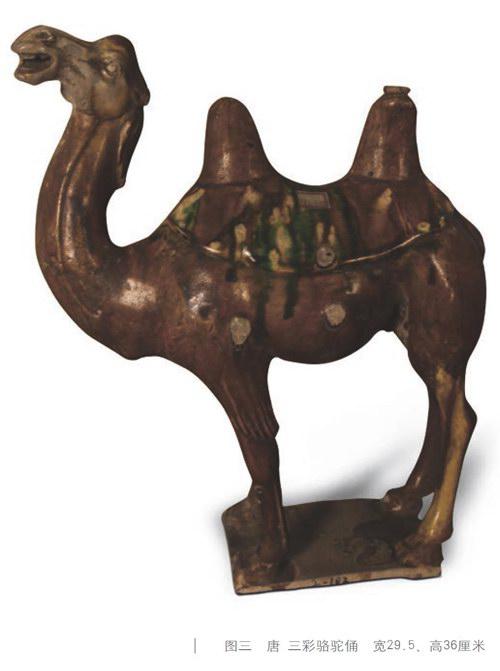

3.唐三彩骆驼俑(图三)

俑宽29.5、高36厘米。白陶胎,通身以褐色釉为主,头部不施釉,驼峰的平台上施黄、绿、褐三色釉,绚丽精美。骆驼引颈翘首,张口嘶鸣,膘肥体壮,高傲地站在长方形底板上。总体显得高贵典雅,气宇轩昂。

唐代的动物俑中,骆驼的数量最多,雕塑的也最精美。他源于唐朝经济繁荣,中西方贸易交流频繁,丝绸之路空前通畅,而骆驼又是丝绸之路的主要交通工具,人们对它充满了特殊的感情,故被称为“沙漠之舟”。它代表着财富和财富的创造。唐三彩骆驼生动地再现了当时的社会生活和经贸活动,以及丝绸之路上的繁忙景象。

二、独具民族特色的辽三彩

辽三彩是继唐三彩后,我国古代北方契丹民族烧制的低温釉陶器。具有独特的游牧民族风格,鲜明的地方特色和浓郁的时代特征,在中国陶瓷发展史上占有一席之地。

我国陶瓷手工业经历了隋、唐的发展,“南青北白”的生产格局形成后,进入辽代——一个窑口林立制瓷业昌盛的发展阶段。受契丹民族文化和审美情趣的制约,同时也受到多元文化的影响,尤其吸收了中原三彩器的造型和装饰艺术后,融入本土的艺术血液里,构成了辽三彩粗犷雄浑的造型和装饰艺术风格。辽三彩是实用性与功能性装饰艺术的完美结合,与中原三彩器安详凝炼的静态风格形成了鲜明的对比。

辽三彩由唐三彩发展演变而来,它们同属低温釉陶,其烧造工艺也基本相同,制胎原料的处理都不十分精细,颗粒较粗,胎质普遍松软。二者均以黄、绿、白三种色釉为主,成形均借助轮制、模制的传统工艺方法。辽三彩和唐三彩的不同处则是辽三彩种类器型不如唐三彩多,色釉较唐三彩缺少变化。白釉是白中闪黄色,黄釉则是姜黄色。釉层较薄,且釉色界限分明,很少有流釉现象,显得清丽淡雅。缺少了唐三彩的熔融浸润、斑斓绚丽、富丽堂皇之感。同时,辽三彩一改唐三彩的纹饰简洁、构图不对称风格,纹饰开始繁缛,构图也讲究对称,运用“一整二破”的构图方法,将一双花叶破为两半,形成半花半叶、上下呼应的艺术效果。辽三彩更注重实用性,出現日常生活用品类的小型器皿。辽三彩在唐三彩基础上发展而来,却又有所突破,具有自己的民族风格和审美文化,为三彩领域和考古领域做出了一定的贡献。

辽三彩人物风景枕(图四),枕长29.5、宽24.8、高13厘米。枕面装饰如皇冠,前高后低,装饰小月牙边,且走向一致,依次施黄、白、绿彩条釉,枕壁正面间隔成三个正方形,并置边框,框上均有两个似帷帐的方结,中间方框由圆形纹饰排列而成,两侧方框分别站立两人,头似挽髻,两手前横置,着灯笼裤,似正在亲密交谈。侧后壁树木参天,二麒麟两侧对称回首,两耳竖立,鬃毛斜垂,弓身翘尾。整个图案描述了室内、外两区景象,收取了半株立体树的立体镜头,充分体现了契丹人“逐水草而居”的游牧生活。辽阔的土地,碧绿的草原,皑皑的白雪,是跃入他们视野的主要景色,加上契丹人“尚白”“以白为洁”的习俗,展现在釉色上则是以白釉为地,再施黄、绿二种彩釉,体现了契丹人对明朗纯净色彩的热爱,同时也反映了辽代艺术工匠的美学意趣。三彩枕向人们展现出一副栩栩如生、生机盎然的美丽画卷,是一件非常珍贵的辽三彩精品之作。

瓷枕最早出现于隋代,经历了唐、宋、辽等盛行阶段,明清趋于衰落。它最初是用于陪葬的明器,以后逐渐成了大众卧室寝具,具有清凉解热、去火明目之功效,深受人们的喜爱。

三、兴衰起伏的清代素三彩

三彩陶瓷的发展经历了漫长的历史过程,每个朝代都博采众长,推陈出新。素三彩是明代正德年间出现的新品种,在唐、宋、辽三彩的基础上发展而来。只是随着瓷器烧制技术的发展提高,素烧瓷胎代替了以往的素烧陶胎,这一伟大变革也成为明清三彩与唐、宋、辽三彩的最大区别。素三彩最早在清末寂园叟《陶雅》中有记载:“西人以康熙黄、茄、绿三色之瓷品为素三彩。”它的彩色主要由黄、绿、紫三种组成.在烧成的素胎上直接用几种彩色在刻画的花纹图案上进行填彩绘画,在施彩绘画时一般都是以其中一种彩色作为花纹图案的地子,其他两种彩色绘画彩地之余部分,因为在彩色中少用或不用红彩,或加蓝色为辅,间露白地相佐,故有“三彩辅蓝钱上加钱,三彩加红价值连城”之说。

清代康熙时期烧造的素三彩最为成功,色彩细腻,数量增多,品种增加。根据三彩地子的不同分为:黄地三彩、绿地三彩、紫地三彩、虎皮三彩等几种。康熙时期的三彩器釉料配制纯净,釉面光滑细腻,胎釉结合紧密,胎坚质密,缜密似玉。在瓷器造型、制作技术、图案纹饰、色彩变化、艺术表现等方面都超过了以往任何一个朝代,取得了空前的成就。

康熙之后素三彩没有创新,几乎停烧。嘉庆时期的制瓷业基本处于因循守旧状态,后期烧瓷技术每况愈下。瓷器造型明显见拙,不及前朝秀美,工艺欠佳,材料粗糙,色调漂浮,纹饰也显得呆滞。道光时期,鸦片战争使清王朝由强盛转向衰弱,瓷器的生产业一蹶不振,规模和产量缩减。三彩器虽仍在制作,但胎质已远不及康熙时坚硬,器壁薄厚不均有粗笨感,器型生硬,纹饰线条纤细,画意呆板,釉面稀薄泛白,已无莹润感,出现了“波浪釉”的时代特征。光绪时期,“太平天国”起义被镇压下去,社会局面相对稳定,进入了所谓的“同光中兴”历史时期,使长期不景气的制瓷业稍有复苏,烧制了一些精美的官窑器和祭祀器。此時的三彩瓷和其他各种类瓷器一样,胎体较前朝坚细,釉面稀薄欠莹润,色调白中略泛青或纯白色,与现代瓷釉面相近。

清晚期制瓷业与其所处的时代一样,带有明显的过渡时期特征。清王朝由盛而衰也导致制瓷业生产走下坡路,晚清瓷器在制胎、造型、施釉及纹饰上表现了全面衰退的趋势。另一方面,一批杰出的制瓷工匠则不断探索,为后人留下了一批精彩的作品。

——唐三彩